エグゼクティブ教育における志の醸成と多様性コミュニティの可能性

- その他

-

芹沢 宗一郎

グロービス講師

聖域とされてきたエグゼクティブ教育を斬る

企業の組織ピラミッドのなかで最もトップに位置するエグゼクティブ層(ここでは執行役員以上クラスと定義)の教育は、企業内教育の中でも、ある意味これまで聖域化されてきた領域ともいえる。

聖域化されてきたという意味は、様々な実績や経験を積んでその地位にいるエグゼクティブ層に

- 改めて強化しなければならない要件とは何なのか?

- 今さらそれを教育で醸成することなどできるのか?

- 相手がトップ層なだけに厳しくしてへそを曲げられたくない

などの複数の難しい要素があるなかで、あえてリスクを冒すような積極的な取り組みは行ってこなかったということである。

「失われた20年」 そういう日本にしないがためにという想いをもって、わたし自身、今から15年前に大企業を飛び出し、経営教育に汗をかいてきた。わたしがこの15年間やってきたことは、主に企業の次世代リーダー(エグゼクティブの一歩手前の部課長層クラス)の育成を中心としたお手伝いで、なかなか聖域のエグゼクティブに足を踏み入れる事はできなかった。もちろん次世代リーダー育成の効果性は高いものがあるし、企業の持続的成長のために今後もそれは続けてゆく必要がある。しかし、マクロ的な潮流が変わっていないという足元の歴然たる事実を見るにつけ、それだけでは企業は強くならないことを今痛感している。そんな自責の念と日本企業にはもうあとがないという思いで、今こそ聖域とされてきたエグゼクティブ教育の必要性を訴えたい。

今回の連載では、今エグゼクティブに求められている事は何なのか、エグゼクティブ教育に必要なものは何なのか、米国で実施したエグゼクティブへのインタビュー結果なども踏まえ提言してみたい。1回目の今回は、まずはわれわれの身の回りによく見られる現象から考えてみたい。

日本企業に蔓延する“有楽町飲み屋症候群”

水曜日、わたしがよく通う東京有楽町の飲み屋街に、エリート風の中年のサラリーマンのグループが夕方から飲んでいる姿を見かける。どうも大企業の部長さんのグループのようだ。(最近の部長さんは忙しくて、水曜の夕方から飲みに行ける事なんて少なくなっているかもしれないが・・・)聞き耳を立てていると、唾を飛ばしながら不平不満をぶちまけている。どうも自分の会社のトップ・役員に対する不満のようだ。「トップが明確な方向性を示してくれないから、俺たちの部門の方向性も決められない。何と俺たちは不幸なんだ。」こんな声だ。

翌木曜日、今度は同じ飲み屋に同じ会社の課長さんのグループがやってくる。やはり会社の不平不満をぶちまけている。「うちの部長は何とかならないかなぁ。部の方向性を明確に示してくれない。これじゃうちの課の方向性も決められないじゃないか。下からは方向性を決めてくれと突き上げはくるし、俺たち中間管理職はたまったもんじゃないよなぁ。」と。

翌日は花金(ハナキン)。同じ飲み屋に同じ会社の若手社員たちが大勢やってきて大暴れ。「うちの課長は何考えてるんだろう。方向性を示してくれないからどう動いていいのかわからない。早く決断して、説明責任果たして欲しいよなぁ。こんな状態がつづくんなら、転職考えようかなぁ。」と。

本当に水曜の飲み屋には部長さんが多いのか?といった信憑性はここでは問わないでいただきたい。ただ、ここで展開されている会話をわたしは“有楽町飲み屋症候群”(新橋でもよいのだが、たまたまわたしよく訪れるのが有楽町なもので)と称していろいろな場で話をするが、聞き手の納得感は極めて高い。残念ながら、未だ多くの企業に蔓延している意識だからである。

“有楽町飲み屋症候群”にかかってしまっている部長さん、課長さん、若手さんに共通するのは以下2点である。

- 誰もが自分は不幸だと思っている事。そしてその原因は他人(組織の上位職、最後はエグゼクティブ層)にあると思っている事(他責意識)

- 上位職(最後はエグゼクティブ層)が、組織の方向性を明確に示しきれていない(語りきれていない)という事

後者は上位職(最後はエグゼクティブ層)の問題だが、前者の他責意識も上位職(最後はエグゼクティブ層)に原因があるともいえる。なぜなら、組織のメンバーは上位職(リーダー)の日々の言動・行動をしっかり観察している。そして、良くも悪くもそれを真似る。親を見て育つ子供と同じだ。上位職が他責の言動をするから、組織とはそういうものだと部下も刷り込まれていくのだ。「リーダーの器以上には組織は大きく成長できない」とよく言われるとおりである。この“有楽町飲み屋症候群”からもエグゼクティブ層に治療を加えないと企業は変わらないことがわかる。

もうひとつ、企業の部長研修でよく見られる光景をご紹介しよう。

企業研修でよく見られる内向き志向

“有楽町飲み屋症候群”と通ずるところがあるが、企業研修での議論を聞いていて感ずるのは、彼らの意識・発言がかなり内向きだということだ。

たとえば、10年後の企業のビジョンや戦略を考えるための部長クラスのセッションでは、よく下記のような状況が観察される。

- ビジョンの前提となる10年後の環境シナリオを考える上で重要な、自業界/自社に大きな影響を与える不確実性の高いマクロ変数を抽出させようとしてもなかなか出てこない(日々の短期成果に追われ、世界規模で時代の潮流を洞察しようとする習慣がない)

- 戦略を考える上での三要素(市場、競合、自社)のうち、社内の組織体制や部門/機能間の連携の悪さなど自社に関する議論に集中し、市場/顧客視点での手触り感ある議論がなかなか展開されない(社会の、誰の、どのようなニーズに対して、どのような価値を提供したいのかという社会との関係性に対する意識が薄い)

- 将来の環境シナリオを洞察するために、マクロ環境、市場、競合に関する変数をたくさん抽出できても、そこから自社はどうありたいかという、方向性を決めるための解釈がなかなかできない。結果、他社と似通った現状の延長線上の発想にとどまってしまう(複雑/混沌とした状況のなかで、自社/自分はどうしたいという明確な軸がない)

“有楽町飲み屋症候群”にしろ“部長クラスの内向き志向”にしろ、なぜ日本企業のエグゼクティブは自ら組織の方向性を示す事を不得手としてしまっているのだろうか。様々な視点からの分析が可能であろうが、わたしは、過去30年間、日本企業が直面してきたマクロ的チャレンジから説明してみたい。

過去30年間、日本企業が直面してきたマクロ的チャレンジ

戦後、日本の復興とその後の成長を支えたのは、豊かになりたい、欧米企業に少しでも追いつきたいという日本国民が共通にもっていたエネルギーであったと思う。業種業態は違えど、欧米にキャッチアップしたいという点では、日本企業に共通の方向性・目標が共有できていたといえる。そして、明確な目標に対しQC活動などの現場力により、高度経済成長という市場の量的変化への組織的対応力を向上させてきた。

そして、80年代に入り、日本企業は欧米企業にキャッチアップするまでに成長していった。日本的経営が謳歌された時代である。一方で、欧米企業にキャッチアップを果たす事は、日本企業にとっての新たなチャレンジの到来を意味した。追いつきたい相手が明確なときはそれを目標にすればよい。しかし、一旦追いついてしまうと、今度は横綱として、価値提供を果たすべき社会に対してどうありたいのか、自らの絶対価値基準をもってありたい姿・会社の方向性を再設定する必要がでてくる。しかし、それは一つ間違えると自分本位の内向き志向に陥る可能性をともなう。戦後、“主体的に”組織の方向性を示す必要のなかった日本企業にとって、これが一つ目の大きなチャレンジとなったと考える事ができる。

2つ目のチャレンジは、90年代初頭のバブルの崩壊である。

高度成長、安定成長期は基本、日本市場の右肩上がり(量的変化、規模拡大の方向性)を前提にした日本の勝ちパターンを研いできた時代とも言える。しかし、バブル崩壊は、市場のグローバル化、多様化、スピード化といった質的変化を一挙にもたらすことになった。こうした質的変化のなかで、方向性(ビジョン)を新たに構想し直すことが不可欠な状況となる。この状況は、一つ目同様、戦後経験した事のない未体験のチャレンジであったのだ。

この2つのチャレンジ(自らの絶対価値基準を持ってありたい姿・会社の方向性を再設定すること、質的変化のなかで方向性を新たに構想し直すこと)に対して、日本企業のエグゼクティブは未だ十分に対応できていない。そうした課題が解決されないまま、もたもたしている間に、競争環境では欧米企業が復権し、韓国や台湾をはじめとするアジア諸国が日本企業を抜き去る状況にまできてしまっている。

エグゼクティブに今求められること

このような混沌とした時代だからこそ、日本企業のエグゼクティブは自ら組織の方向性を示す必要がある。そのためには、まず「世界規模での時代の変化潮流を洞察しながらも、混沌とした環境のなかで、最後は“自分”はどうしたい、どうありたいか、という自らの“志/生き様”」が明確になければならないと私は考える。たとえサラリーマン経営者であっても、ひとたびその責任を負う以上は、経営者としての“志/生き様”を持ち、最終的には、それを自社の「社会における存在意義(貢献価値)」と自社の「大切にしたい価値観(判断軸)」、すなわち“企業理念”に昇華させてゆかなければ、組織のメンバーにその本気度は伝わらないし成果にもつながらないだろう。

ここ数年、「自社の理念を浸透させたいのでその方法論をアドバイスしてほしい」というご要望を日本企業の経営者のかたからたくさんいただいてきた。グローバル化、多様性への対応など、大きな環境変化がもたらす課題を本質的に解決するには、理念に立ち戻るところまでいかなければならないというのは極めて的を射ている。

しかし、理念浸透の議論は、つまるところ人間の生きざまの問題であると私は思う。経営者/エグゼクティブの想いや日々の言動/行動、すなわち生きざまが理念を体現し、組織のメンバーに伝搬していくものだ。それができないのは方法論を知らないからではない。生きること、働くこと、人を育てることの意味など、経営者自らの生きざまが明確になっているか、まずは自問する必要がある。

「理念をエグゼクティブ自らの“志/生き様”として信じ、語り、行動すること」

これが今後のグローバル競争で勝ち残っていく上でどれだけ重要なのか、またそもそも “志/生き様”を研いでゆくためにはどうしたらよいのか。その示唆を得るために、今年の6月に渡米し、グローバル化の進んでいる日本企業数社の海外現法社長にインタビューを実施させていただいた。

次章は、そのインタビューからのファインディングのいくつかをご紹介したい。

“志/生き様”の醸成~グローバルエグゼクティブのインタビューからの示唆~

いま、エグゼクティブは大きなチャレンジに直面している。戦後の貧しい生活から抜け出したい、欧米社会や欧米企業に追いつきたいと、日本国民共通の目標が明確にあった時代から、80年代の欧米企業への経済的キャッチアップにより、それまでの目標を失った。その後、バブル崩壊とグローバル化、多様化、スピードアップという環境の質的変化により、未体験の状況が次々に現れ、その中で日本企業は自ら方向性を決めなければならない状況に立たされた。しかし、「失われた20年」と言われる間、日本企業は方向性を決められずにもたもたしているうちに、韓国や台湾といったアジア諸国が日本を追い抜かしていった。

事業経営において、本来、資本は手段でしかなく、経営陣が示すべきはまずその目的であるはずだ。それには、エグゼクティブは、「世界規模での時代の変化潮流を洞察しながらも、混沌な環境のなかで、最後は“自分”はどうしたい、どうありたいかという自らの“志/生き様”を明確に持つこと」、そして「会社の理念をエグゼクティブ自らの“志”に昇華させ、自らの“生き様”として語り、行動すること」が必要なのだと考える。

理念を共有し、その理念を自らの“志”に昇華させることが、今後のグローバル競争で勝ち残っていく上でどれだけ重要なのか。またそもそも“志/生き様”を研いでゆくためにはどうしたらよいのか。この2点を明らかにするために、わたしは日本を代表するグローバル企業数社の海外現法社長にインタビューを試みた。どの方も、海外という、「アウェイ」の市場で実績を出されている。

このグローバル・エグゼクティブのインタビューを通じて、上述の2つの視点から得られた以下5つの示唆について順に見ていきたい。

- 理念共有とその理念を自らの“志”に昇華させることの必要性

- 示唆1.異質性/多様性ある組織の求心力向上のためには、明確な理念の定義とその共有がより強く求められる

- 示唆2.理念を自らの“志”にまで昇華させ“生き様”として示すことで、はじめて他者や組織を動かす力となる

- “志/生き様”の醸成はどのように行ったらよいか

- 示唆3.異質性/多様性のある環境に身を置き、自己の客観視化を図る

- 示唆4.逆境下でも、メンターを鏡に自らの価値観を問いなおす

- 示唆5.自分の過去を振り返り、今後の“生き様”につなげるようなポジティブな意味あいを見出す

インタビュー内容(前半)

北米公文社長 楠澤秀樹氏 (聞き手:グロービス 芹沢宗一郎)(2011/6実施)

芹沢: 公文さんにご入社の動機は?

楠澤秀樹氏(以降敬称略):

大学時代は工学部で化学を専攻していましたので、ある繊維メーカーに技術者として入社したんです。しかし、全然自分には合わなくて半年で会社を辞めてしまいました(笑)。それでもとにかく食べていくために仕事はしないといけないと思いまして、たまたま手にした就職情報誌で「公文数学研究会」という名前を目にしました。公文という名前は知りませんでしたが、理系だし数学なら何とかやっていけるかなと、そんな動機で応募してしまったんです。当時は特段、教育への興味があったわけではありません。倍倍ゲームで会社が急成長している時期でしたので、たまたま運良く採用されたんですよ。

芹沢:子供の教育の面白さをはじめて実感されたのは?

楠澤:

はじめに配属された千葉の教室での経験です。そこで直接子供に教育をした経験が大きいです。自分もまだ22歳で大学時代の家庭教師くらいしか経験はありませんでした。子供というのは思った以上に伸びる、変化する。そんな子供たちと触れる機会がドンドン増えて、この仕事は面白いなと思うようになりました。やりたいことがやれるっていう、居心地の良さもあって、自分の感性にあったんだと思いました。

芹沢:ご自身のやられていることが、単なる面白さから使命に昇華されていく変化を感じられたことは?

楠澤:

子供たちが伸びていって、保護者の方からも「どうも本当にありがとうございました」というふうに、感謝をされる。自分がかかわったその子が伸びていくということが一番嬉しい。一方で、うまくいかなかったこともあって、その子の自信を無くさせたかもしれない、もしかしたら人生をダメにしてしまったかもしれない、そう問うことでギルティというか、自分みたいないい加減な人間では申し訳ないという気持ちを持つようになりましたね。公文式の価値を具現化できないままにやめていく子供たちもいたわけで、自分自身に対する悔しさも感じました。この感情はやっぱりいいものを知っているからこそなんでしょうね。現場をみていましたから、優秀な教室、優秀な先生と接する機会がたくさんあった。ちゃんとやればこんなによくなるのに、それも人の能力ではなくて意識の差によって、こんなにもアウトプットが違うのか、ということが分かるに従って、自分はいい加減なサービスを提供してはいけないと、本気で強く感じるようになりました。

解釈1:千葉の教室での経験

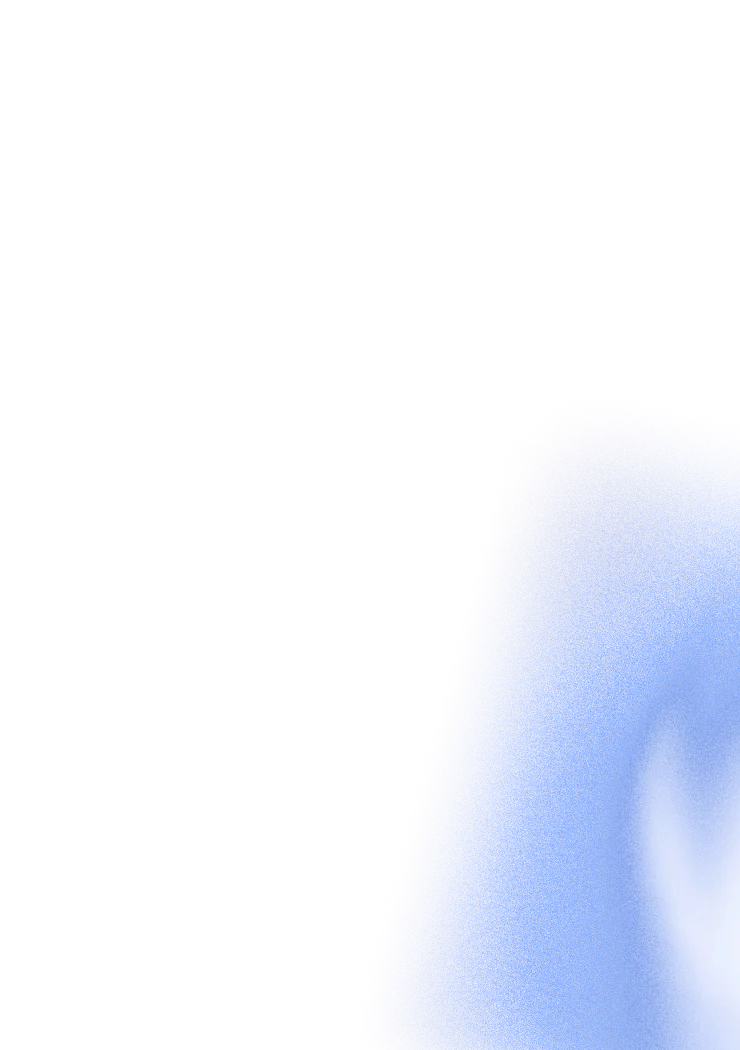

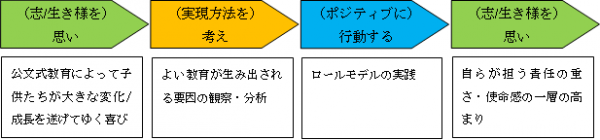

楠澤氏の“思い”の発露としては、はじめに配属された千葉の教室にあった。そこで公文式によって子供たちが大きな変化/成長を遂げてゆく姿を目の当たりにみるとともに、保護者や子供から感謝される経験をする。この現場経験から、楠澤氏は教育というこの仕事が自分の性にあった喜びにつながるものだと気づきはじめる。(志/生き様の起点)

この“思い”を実現するために、楠澤氏はどうすべきか“考える”わけだが、彼が意識したのは優秀な教室や優秀な先生をしっかり観察することだった。よい教育とはどのような要因から生み出されるのか、それを自らの目で確認することで合理的に導き出そうとした。彼の鋭い観察力、分析力がそれを可能にしたといえる。(志/生き様の実現法について成功事例を観察・分析して“考える”)

さらに彼はそうしたロールモデルを確信をもって実践することで、うまくいかない子供をみると、その子の人生を台無しにしてしまったかもしれないという自らが担う責任の重さ、使命感をより高めていった。そして、ついには公文の教育理念を少しでも実践できていない場面に遭遇すると、自らの“志”に背くものとして絶対に許せないというレベルにまで深化させていったのである。(“行動する”ことで、責任感をともなった志/生き様へ深化)

<“志/生き様”の醸成プロセス>

芹沢:海外勤務のきっかけは何だったのですか?

楠澤:千葉で5年ほど仕事をしていまして、結婚も早かったんですが、新婚旅行でヨーロッパに行ったんです。実は学生時代から音楽が好きでバンドもやっていたし、海外で生活してみるのも面白いかなぁと思い始めて海外のポジションに希望を出しました。もともと創設者の公文公(くもんとおる)会長が、この学習方法は海外でも受け入れられるという信念をもたれており、本格的に海外展開を始めた頃でした。当時私がまだ29歳で、その時の上司は自動車会社出身で駐米経験のある58歳の方。二人でヒューストンのオフィスを開けたというのが私の海外経験スタートでした。当時、英語は会社の中でも最低点。全然だめでした(笑)。

芹沢:海外勤務が楠澤さんの成長をどう後押ししたのか、重要だったと思われるご経験をお話し下さい。

楠澤:

まず、最初の海外赴任で「会社経営」を経験したことでしょうかね。二人で会社をまわさなければいけません。まだパソコンもない時代ですよ。理系だし経理なんか全く分からないのに、給料の計算も全部電卓でやりました。しかもアメリカでいうと州税とかソーシャルセキュリティーとかを弁護士に相談する必要もありました。教材の調達は日本から輸入していましたから、在庫をどうやって管理するとか、倉庫をどう設計するかとかも考える。つまり会社の全機能を自分でやらなければならないのです。その時は年間3,000時間働きました(笑)。でも面白かったし、この経験は大きかったですね。

また、2回目の海外赴任も思い出深いです。そのとき一番感じたのは、アメリカという国の多様性と面積の広さです。そして、一人の人間にできることは本当に小さく、限界があるということ。毎月100時間の残業を1年間ずっと続けていましたから、もうこれじゃいけないと思って、何が必要なんだろうかと考えました。その結果、自分のメンバーを信じて任せるしかない、という結論に行きつきました。どこまで首を突っ込めばいいか、どうやって気づきを促すコミュニケーションをとるべきかなど、要は信じて任せる方法を考えていったのです。

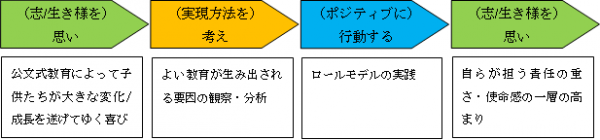

解釈2:海外での経験

はじめての海外赴任で、楠澤氏は会社の全機能を自分で担わざるをえない状況に立たされる。仕事はハードを極め、寝る時間も惜しんで仕事に没頭するが、彼は「面白かった」と当時を振り返っている。ここに何にでも興味をもって未知の領域に挑戦していこうとする彼のポジティブな姿勢がうかがえる。逆境に対しても好奇心をもってポジティブに臨むことで、経験から多くを学び、彼の“志”にさらに経営的視座が加わることで、より深化していったと考えられる。(好奇心をもちポジティブに“行動”することで、経営的視座に立った志/生き様への深化)

さらに2回目の海外赴任では、ビジネスの規模の大きさから、「自分が全部やる」という、これまでの彼のやり方が通用しなくなる。ここで彼がすごいのは、自分が醸成してきた“志”実現のためには、自分ひとりの力には限界があることを悟り、自己否定を厭わなかったことだ。これは“志”という大義/目的に立ち返って常に考えてきたからこそできたことだろう。楠澤氏は言及しなかったが、「人を信じて任せるしかない」という彼が行きついた答えは、彼の本業である子供の教育においても大切な信念としてつながっていたのかもしれない。(志/生き様に立ち返ってゼロベースで“考える”)

<“志/生き様”の醸成プロセス>

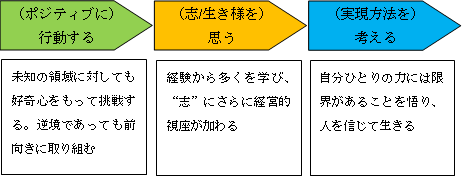

エグゼクティブの“志/生き様”醸成モデル

以上のように、“志/生き様”が3つのプロセスを繰り返して醸成されてゆくという仮説に立てば、

“志/生き様”の醸成力

=(志/生き様を)思う力 × (実現方法を)考える力 ×(ポジティブに)行動する力

の積で決定されると考えることができる。

さらに、このモデルを使っての測定可能性(上記3つの要素レベルの高低が測定できるという意味)や操作可能性(各要素を高めるための手段が存在するという意味)を考慮し、上記3つの力をそれぞれ以下に置き換えてみることにする。

- (志/生き様を)思う力→有意味感(Meaningfulness)※1

日々の出来事や直面したことに意味を見いだせる能力 - (実現方法を)考える力 → 結果予期(自己効力感:Self-efficacy)※2

ある具体的な状況において適切な行動を成し遂げられるという自己効力感の要素の一つで、ある行動がどのような結果を生み出すのかということ(結果を生み出すための行動)を理解する(考えられる)能力 - (ポジティブに)行動する力 → 行動予期(自己効力感:Self-efficacy)※2

自己効力感のもう一つの要素で、ある結果を生み出すために必要な行動をどの程度うまく行うことが出来るのかという自信(言い換えれば、結果を生み出すために自信をもって行動しつづけられる力。結果をもたらすための適切な行動が予め考えられていることで単なる楽観主義ではなくなる)

※1:Antonovsky A. (1987): “Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well”

※2:Bandura, A.(1977): “Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change”

すなわち、この3つ(有意味感、結果予期、行動予期)が高いエグゼクティブに率いられる組織ほど、志/生き様に昇華された理念にもとづく経営が実現しやすいという仮説が成り立つ。

またこのインタビューを通じて気づいたことがある。

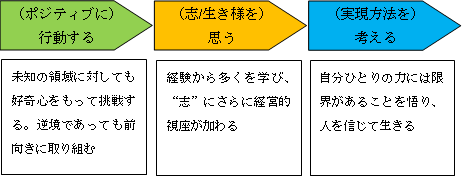

楠澤氏は「思う→考える→行動する」というプロセスを繰り返すことで、自らの“志/生き様”を確固たるものにしていっただけでなく、個人的視座から経営的視座へ、経営的視座から社会的視座へと、志/生き様”をより外に向かった強い矢へとスパイラルアップさせていったことである。

理念共有とその理念を自らの“志”に昇華させることの必要性

示唆1.異質性/多様性ある組織の求心力向上のためには、明確な理念の定義とその共有がより強く求められる

「各国の国民性や文化の違い、人種のダイバシティが渦巻くなかで、組織をまとめあげてゆくために、その組織の理念(ミッションやバリュー)を明確に定義しそれをしっかり共有することを迫られてきた。」海外で活躍する日本人エグゼクティブのインタビューでまず共通に聞かれたことだ。

まず三菱ケミカルホールディングス アメリカ社長 吉里彰ニ氏の言葉をご紹介しよう。

三菱ケミカルホールディングスは大型事業の本社機能を海外に移転、また三菱レイヨンを子会社化するなど、前例に捉われない事業再編を数々実践され、赤字事業の脱却、業績拡大を実現している。

お話をうかがった吉里氏は、米国における管理統括機能の整備・強化のために新設された米国子会社のトップとして今春、就任された。異国の地で新設された会社をとりまとめるという難しい立場の吉里氏は、着任直後のことを次のようにお話しされた。

「着任早々私がやったことは、

(1)MCHA(Mitsubishi Chemical Holdings America)は何たる会社か

(2)わたしが組織メンバー一人ひとりに期待することは何か

(3)わたしがやることは何か

の3点について全員の前で話すということです。

まず(1)については、米国のMCHC(Mitsubishi Chemical Holdings Corporation)のグループ会社が、MCHCの基準やポリシーにしたがってコーポレートガバナンスやリスクマネジメント、コンプライアンスを正しく実行できるよう、プロフェッショナルなサービスを提供して彼らをサポートすることが我々のミッションであると話しました。このミッションを実現するために、(2)として、組織のメンバーには十分なスキルと知識を獲得するために、日々精進するようお願いしました。 (3)の僕がとにかくやんなきゃいけないことは、日本の情報をきっちり伝えること。それから僕らがアメリカで何をやっているかということを、日本にきっちり伝えることです。」

「なぜこの3つを共有するところからはじめたかというと、多様な価値観が混在する中、やはりアメリカという国は大統領を求めているのだと思うんです。私はこうするよ、私の考えではこうですよ、と明確な理念をビシッと言う強いリーダーを求めています。私が部下と面談をする時にも、部下に望むこと、部下にしてほしくないこと、私がすること、私がしないこと、これをクリアにしているんです。そうでないと、上司と部下の関係が成立しない。特に海外ではね。だから最初に明確に語ったんです。」

吉里氏の例のように、新しく会社を立ち上げた際は、その組織のミッションをトップがはっきりと社員に伝えることが、組織の凝集性を生み出すポイントとなる。特に三菱ケミカルホールディングスのようにグローバル化が進んでいる企業はグローバル化が加速すればするほど、異質な文化・国民性のなかで多様な価値観をもつ現地ナショナルスタッフを束ねるために、明確に理念を伝え共有することがより求められることとなる。

示唆2.理念を自らの“志”にまで昇華させ“生き様”として示すことで、はじめて他者や組織を動かす力となる

ある機械メーカーの米国子会社トップであるA氏は、過去の挫折体験を交えながら次のような話をしてくださった。

入社以来、順調だったA氏のビジネスキャリアは、ある時、折り合いの合わない上司の下についたことで暗転する。言い争いを重ねた挙句、A氏は業績の悪いある子会社に出向させられることになってしまったのだ。

「そんな最悪のときにわたしに声をかけてくれたのが出向子会社のトップでした。『業績も悪く小さな会社とはいえ、君は会社全体を見られる立場で仕事ができるんだぞ。こんな貴重な経験は滅多にない。活かさない手はないじゃないか。』確かにそれまでは特定事業や機能の枠の中での仕事だったので、極めて視野は狭かったと思います。それが今度は会社全体の経営を俯瞰できるわけですから大きな違いです。

そのトップからは他にもいろいろなことを教わりました。なかでも今の自分に最も大きな影響を与えているのが、『組織を引っ張ってゆくリーダーは志をもて』という言葉でした。ただ、『志をもつ』ことが経営においてなぜ重要なのか、正直当時のわたしにはまだその意味がよくわかっていませんでした。その意味の重さを心底実感できるようになったのは数年前から、異国の地でこれだけの大きな組織を率いる立場になってからのことです。

大きな組織を率いてゆくためには大義が必要です。それが理念なわけですが、理念も本当に自分自身が腹に落ちた志レベルになっていなければ、その意味するところを想いをもって語ることもできませんし、それを相手に共感してもらうこともできません。ましてやその実現のために行動しつづけることなどできやしません。そこまでいってはじめて本当の力になることを今実感しています。経営として一番大事なことを教えていただいた当時のトップには今でも感謝しています。」

A氏の業界では米国市場は新興国の市場拡大に伴い相対的に縮小傾向にある。加えて、リーマンショックなど歴史的な環境変化を体験し、経営者としてかじ取りの難しさを実感されている。しかし、そんな難易度の高い状況でも、A氏は意気軒昂だ。それは、会社の理念が自分の腹に落ちた状態にあるためだという印象を受けた。

腹に落ちた理念とは、自分の胸に手を当てたとき、心底自分がやりたいと思える、あるいはやらないではすまないような、自然と自らの心の向く先である“志”にまで昇華されたものであり、それを自らの“生き様”として語れてはじめて大きな組織を動かす本当の力になるということだ。

組織を動かす原動力となる“志/生き様”。これはいかにして醸成されるのか?次は、海外で活躍する日本のエグゼクティブのインタビューから紐解いてみたい。

“志/生き様”の醸成はどのように行ったらよいか

示唆3.異質性/多様性のある環境に身を置き、自己の客観視化を図る

海外で自分たちとは異なる文化や価値観をもった異質性/多様性の高いコミュニティに身を置くことで自己を客観視することになり、それが自身の“志/生き様”を見出す契機になったという話がいくつかあった。

前述のA氏は、海外駐在しながら夜間のエグゼクティブスクールに通われた。そこで彼が一番ショックだったのは、頻繁に開かれる夜のパーティでの海外のエグゼクティブとの会話だったという。パーティの席で自国の歴史や文化・芸術など幅広い教養や自分自身について熱心に語る海外エグゼ達と、かたや会社の仕事の話しかできない自分とを比較し自己嫌悪に陥ったという。彼らは明確に自分の考えを持っていて、それを表現しようとする。その姿勢自体、日本人の自分とは違うし、そこから見えてくる相手の価値観も自分とは異なっている。そんな「相手」を鏡にして、そもそも自分のアイデンティティ(これが“志/生き様”につながる)は何なのだろうと自問せざるをえなくなったというのだ。

同質的な日本社会の中にいては、実は自分自身を客観視することは難しい。多様性や違いに触れることではじめて人は自分とは何者かを意識する。いや意識せざるをえなくなる。多様性/異質性のなかにマイノリティとして自分が置かれることで、そのなかで生存してゆくために自分の存在価値について真剣に考えざるをえなくなるという生存欲求からもこれは説明できるだろう。多様性/異質性ある環境が自己のアイデンティティ→“志/生き様”の醸成を促進する。人間は他者との関係で自己確立する動物なのである。

示唆4.逆境下でも、メンターを鏡に自らの価値観を問いなおす

インタビューさせていただいた方々にはみな大きな挫折体験があった。そして、逆境時に出会った人(メンター)の考え方が、自分自身に元々内在していた価値観を覚醒させ、その後の経営者としての“志/生き様”の源泉になっているという事例がいくつかあった。

世界的にシェアNo1商品をいくつも持つ、日本を代表する精密機器メーカーの米国トップB氏のお話しである。B氏は、30年以上も海外でのキャリアを積み重ね、現在は海外市場としては日本に次いで大きな国である米国を預かる立場となっている。

「わたしは本当に出来の悪い社員でした。入社時のペーパーテストもビリ。20代後半で組合の専従をやったんですが、そこでも成果出せず。もうどこも引き取り手がない状況でした。そんなときにたまたま声をかけてくれたのが、当時の海外のトップのかたでした。当時はまだ海外は主流ではなかったですから、海外には誰も行き手がなかったんですね。わたしには選択の余地などなく、ここからわたしの30年以上の海外キャリアがはじまることになりました。

こうしてわたしを拾ってくれたトップは、人間理解にとても長けた人でした。そんな尊敬するトップを真似ようと、わたしは彼の行動をつぶさに観察するようにしました。人のもっている可能性を信じ、決して人に対してあきらめない。人のよいところをしっかり見て、それを伸ばそうとする。一人ひとりへの対応を決していい加減にしない。相手に対してすべてをやり尽くせているかにこだわる。彼の言動から学んだことはたくさんあります。こうした人に対する姿勢、そして人間努力すれば必ず成し遂げられるという考え方は、その後のわたしの自己成長の源泉となってきました。そして、今もわたしが経営者としての使命を果たす上で一番大事にしている信念となっています。」

20代後半まで挫折の連続であった自分を拾ってくれた当時の海外トップの“人に対する考え方”。これに触れることで、その後の彼の人生は大きく変わった。「人の可能性を信じて、人をいい加減に扱わない」「人間努力すれば必ず成し遂げられる」といった信念がそれだ。しかし、いろいろお話を伺っていくと、こうした価値観は、元来彼が潜在的にもっていたもので、それが言語化され意識されていなかっただけだったようにも思える。すなわち、鏡となるメンターの“生き様”をしっかり観察することで、自らが元々もっていた価値観に気づき、その後の自身の“志/生き様”を研いでゆく上でのエネルギーの源泉にまでなっていったともいえよう。メンターとは、自分自身の価値観への気づきや自分の足らざるを知るきっかけを与えてくれる鏡的存在なのである。

しかし、メンターに出会えばそれだけで解決できるわけではない。今回のケースで大事だと思うのは、大きな挫折を経験しながらも、ご本人がメンターから必死に何かを学び取ろうとする貪欲さがあったことだろう。この逆境から学ぶという貪欲さをもてるかどうかはあくまで本人の意志次第である。

余談だが、このB氏とのインタビューは、当初は2時間の予定だったが、急遽夕食までお誘いいただき、なんと7時間もお付き合いただいた。そして翌朝6時半には御礼のメールまで頂戴した。こういうところにもこの方の“人を大切に対する姿勢”を実感した。彼は企業の誰からも慕われる人望厚い人格者だ。

示唆5.自分の過去を振り返り、今後の“生き様”につなげるようなポジティブな意味あいを見出す

前述の某生産財メーカーのA氏は次のように話された。

「大きな挫折感を味わった時に、自分は何でこの会社に就職したんだろう?と、学生時代、そして入社当時の事を考えるようになりました。そして思いだしたんです。学生時代、わたしが漠然ともっていた夢は、途上国の開発に貢献したいということ。しかし、国の開発には環境破壊など必ず負の側面もともなうわけで、わたしはその二律背反を乗り越えられるような開発のあり方を追求してゆきたいという、もちろん当時はまだ漠然としていましたけど、そんな想いがあったことを思い出したのです。そしてそれは今のわたしのベースになっています。」

このかたは、挫折時にトップから志の重要性を説かれ、なぜ自分はこの会社に入社したのか、当時漠然と抱いていた夢を想い返すきっかけを得ることができた。そしてその想いに、その後の経験が上塗りされてゆくことで、より確かなものに研がれていっているように思う。

アップル社の創始者 故スティーブ・ジョブスのスタンフォード大学の卒業式での有名なスピーチに、次の一節がある。

「君たちにできるのは過去を振り返って繋げることだけなんだ。だからこそ過去のバラバラの点であっても将来それが何らかのかたちで必ず繋がっていくと信じなくてはならない」

言い換えれば、自分の歩んできた過去の人生、経験した出来事には必ずポジティブな意味があるということだ。この一節は、20代前半の学生にとってよりも、50歳を超えたエグゼクティブ層にとってのほうがより深く心にしみるようにわたしは思う。若い世代に比べ、年齢を重ねたエグゼクティブは、生きてきた長さ、経験の多さ(ジョブスの言う“点”の多さ)は絶対に負けない。それは、“志/生き様”を定義してゆく上での豊富な素材を持ち合わせているといえるのだ。それにどのようなポジティブな“意味”を付与していくかで、将来に向けての“志/生き様”の原石が見えてくる。

以上、インタビューさせていただいたエグゼクティブの方々はみな、自分の生き方に向き合う何らかの契機があった。しかし、その一度だけの機会によって自らの“志/生き様”が確立されたわけではない。第1回で述べた「内向き志向」に陥ることなく、社会に対して自分がどうありたいかを問い続けた結果、「志」の次元が上昇していったのだ。

思い、考え、行動し、また思い、“志/生き様”は研ぎつづけるもの

今回は、前北米公文社長 楠澤秀樹氏(現 公文教育研究会取締役)への生録インタビュー(2011/6実施)から、志/生き様が、「(志/生き様を)思い→(実現方法を)考え→(ポジティブに)行動する→再び思い」へとプロセスを繰り返しながら研がれていく過程をみてみたい。

楠澤氏は、1988年にテキサスに駐在。以後、海外駐在は、北米を中心に通算18年に及ぶ。その間、北米の公文は発展を続け、現在生徒数は約32万人にまでになっている。公文教育研究会の海外展開は、数少ない日本初のサービス業の成功事例として、ハーバード・ビジネススクールのケースにも取り上げられている。

楠澤氏にはその当事者として、どんな思いで海外事業をそこまで成功させられるに至ったかを語っていただいた。

インタビュー内容(前半)

北米公文社長 楠澤秀樹氏 (聞き手:グロービス 芹沢宗一郎)(2011/6実施)

芹沢: 公文さんにご入社の動機は?

楠澤秀樹氏(以降敬称略):

大学時代は工学部で化学を専攻していましたので、ある繊維メーカーに技術者として入社したんです。しかし、全然自分には合わなくて半年で会社を辞めてしまいました(笑)。それでもとにかく食べていくために仕事はしないといけないと思いまして、たまたま手にした就職情報誌で「公文数学研究会」という名前を目にしました。公文という名前は知りませんでしたが、理系だし数学なら何とかやっていけるかなと、そんな動機で応募してしまったんです。当時は特段、教育への興味があったわけではありません。倍倍ゲームで会社が急成長している時期でしたので、たまたま運良く採用されたんですよ。

芹沢:子供の教育の面白さをはじめて実感されたのは?

楠澤:

はじめに配属された千葉の教室での経験です。そこで直接子供に教育をした経験が大きいです。自分もまだ22歳で大学時代の家庭教師くらいしか経験はありませんでした。子供というのは思った以上に伸びる、変化する。そんな子供たちと触れる機会がドンドン増えて、この仕事は面白いなと思うようになりました。やりたいことがやれるっていう、居心地の良さもあって、自分の感性にあったんだと思いました。

芹沢:ご自身のやられていることが、単なる面白さから使命に昇華されていく変化を感じられたことは?

楠澤:

子供たちが伸びていって、保護者の方からも「どうも本当にありがとうございました」というふうに、感謝をされる。自分がかかわったその子が伸びていくということが一番嬉しい。一方で、うまくいかなかったこともあって、その子の自信を無くさせたかもしれない、もしかしたら人生をダメにしてしまったかもしれない、そう問うことでギルティというか、自分みたいないい加減な人間では申し訳ないという気持ちを持つようになりましたね。公文式の価値を具現化できないままにやめていく子供たちもいたわけで、自分自身に対する悔しさも感じました。この感情はやっぱりいいものを知っているからこそなんでしょうね。現場をみていましたから、優秀な教室、優秀な先生と接する機会がたくさんあった。ちゃんとやればこんなによくなるのに、それも人の能力ではなくて意識の差によって、こんなにもアウトプットが違うのか、ということが分かるに従って、自分はいい加減なサービスを提供してはいけないと、本気で強く感じるようになりました。

解釈1:千葉の教室での経験

楠澤氏の“思い”の発露としては、はじめに配属された千葉の教室にあった。そこで公文式によって子供たちが大きな変化/成長を遂げてゆく姿を目の当たりにみるとともに、保護者や子供から感謝される経験をする。この現場経験から、楠澤氏は教育というこの仕事が自分の性にあった喜びにつながるものだと気づきはじめる。(志/生き様の起点)

この“思い”を実現するために、楠澤氏はどうすべきか“考える”わけだが、彼が意識したのは優秀な教室や優秀な先生をしっかり観察することだった。よい教育とはどのような要因から生み出されるのか、それを自らの目で確認することで合理的に導き出そうとした。彼の鋭い観察力、分析力がそれを可能にしたといえる。(志/生き様の実現法について成功事例を観察・分析して“考える”)

さらに彼はそうしたロールモデルを確信をもって実践することで、うまくいかない子供をみると、その子の人生を台無しにしてしまったかもしれないという自らが担う責任の重さ、使命感をより高めていった。そして、ついには公文の教育理念を少しでも実践できていない場面に遭遇すると、自らの“志”に背くものとして絶対に許せないというレベルにまで深化させていったのである。(“行動する”ことで、責任感をともなった志/生き様へ深化)

<“志/生き様”の醸成プロセス>

インタビュー内容(つづき)

芹沢:海外勤務のきっかけは何だったのですか?

楠澤:千葉で5年ほど仕事をしていまして、結婚も早かったんですが、新婚旅行でヨーロッパに行ったんです。実は学生時代から音楽が好きでバンドもやっていたし、海外で生活してみるのも面白いかなぁと思い始めて海外のポジションに希望を出しました。もともと創設者の公文公(くもんとおる)会長が、この学習方法は海外でも受け入れられるという信念をもたれており、本格的に海外展開を始めた頃でした。当時私がまだ29歳で、その時の上司は自動車会社出身で駐米経験のある58歳の方。二人でヒューストンのオフィスを開けたというのが私の海外経験スタートでした。当時、英語は会社の中でも最低点。全然だめでした(笑)。

芹沢:海外勤務が楠澤さんの成長をどう後押ししたのか、重要だったと思われるご経験をお話し下さい。

楠澤:

まず、最初の海外赴任で「会社経営」を経験したことでしょうかね。二人で会社をまわさなければいけません。まだパソコンもない時代ですよ。理系だし経理なんか全く分からないのに、給料の計算も全部電卓でやりました。しかもアメリカでいうと州税とかソーシャルセキュリティーとかを弁護士に相談する必要もありました。教材の調達は日本から輸入していましたから、在庫をどうやって管理するとか、倉庫をどう設計するかとかも考える。つまり会社の全機能を自分でやらなければならないのです。その時は年間3,000時間働きました(笑)。でも面白かったし、この経験は大きかったですね。

また、2回目の海外赴任も思い出深いです。そのとき一番感じたのは、アメリカという国の多様性と面積の広さです。そして、一人の人間にできることは本当に小さく、限界があるということ。毎月100時間の残業を1年間ずっと続けていましたから、もうこれじゃいけないと思って、何が必要なんだろうかと考えました。その結果、自分のメンバーを信じて任せるしかない、という結論に行きつきました。どこまで首を突っ込めばいいか、どうやって気づきを促すコミュニケーションをとるべきかなど、要は信じて任せる方法を考えていったのです。

解釈2:海外での経験

はじめての海外赴任で、楠澤氏は会社の全機能を自分で担わざるをえない状況に立たされる。仕事はハードを極め、寝る時間も惜しんで仕事に没頭するが、彼は「面白かった」と当時を振り返っている。ここに何にでも興味をもって未知の領域に挑戦していこうとする彼のポジティブな姿勢がうかがえる。逆境に対しても好奇心をもってポジティブに臨むことで、経験から多くを学び、彼の“志”にさらに経営的視座が加わることで、より深化していったと考えられる。(好奇心をもちポジティブに“行動”することで、経営的視座に立った志/生き様への深化)

さらに2回目の海外赴任では、ビジネスの規模の大きさから、「自分が全部やる」という、これまでの彼のやり方が通用しなくなる。ここで彼がすごいのは、自分が醸成してきた“志”実現のためには、自分ひとりの力には限界があることを悟り、自己否定を厭わなかったことだ。これは“志”という大義/目的に立ち返って常に考えてきたからこそできたことだろう。楠澤氏は言及しなかったが、「人を信じて任せるしかない」という彼が行きついた答えは、彼の本業である子供の教育においても大切な信念としてつながっていたのかもしれない。(志/生き様に立ち返ってゼロベースで“考える”)

<“志/生き様”の醸成プロセス>

エグゼクティブの“志/生き様”醸成モデル

以上のように、“志/生き様”が3つのプロセスを繰り返して醸成されてゆくという仮説に立てば、

“志/生き様”の醸成力

=(志/生き様を)思う力 × (実現方法を)考える力 ×(ポジティブに)行動する力

の積で決定されると考えることができる。

さらに、このモデルを使っての測定可能性(上記3つの要素レベルの高低が測定できるという意味)や操作可能性(各要素を高めるための手段が存在するという意味)を考慮し、上記3つの力をそれぞれ以下に置き換えてみることにする。

- (志/生き様を)思う力→有意味感(Meaningfulness)※1

日々の出来事や直面したことに意味を見いだせる能力 - (実現方法を)考える力 → 結果予期(自己効力感:Self-efficacy)※2

ある具体的な状況において適切な行動を成し遂げられるという自己効力感の要素の一つで、ある行動がどのような結果を生み出すのかということ(結果を生み出すための行動)を理解する(考えられる)能力 - (ポジティブに)行動する力 → 行動予期(自己効力感:Self-efficacy)※2

自己効力感のもう一つの要素で、ある結果を生み出すために必要な行動をどの程度うまく行うことが出来るのかという自信(言い換えれば、結果を生み出すために自信をもって行動しつづけられる力。結果をもたらすための適切な行動が予め考えられていることで単なる楽観主義ではなくなる)

※1:Antonovsky A. (1987): “Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well”

※2:Bandura, A.(1977): “Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change”

すなわち、この3つ(有意味感、結果予期、行動予期)が高いエグゼクティブに率いられる組織ほど、志/生き様に昇華された理念にもとづく経営が実現しやすいという仮説が成り立つ。

またこのインタビューを通じて気づいたことがある。

楠澤氏は「思う→考える→行動する」というプロセスを繰り返すことで、自らの“志/生き様”を確固たるものにしていっただけでなく、個人的視座から経営的視座へ、経営的視座から社会的視座へと、志/生き様”をより外に向かった強い矢へとスパイラルアップさせていったことである。

インタビュー内容(後半)

北米公文社長 楠澤秀樹氏 (聞き手:グロービス 芹沢宗一郎)(2011/6実施)

芹沢:なかでもご自身が一番思い悩まれたご経験についてお話し下さい。

楠澤氏:

これは言いにくいのですが、過去辞表を出したことがあります(苦笑)。1回目の駐在が終わって日本に戻ってきた時、海外人事を勉強するセミナーがあって、そこの幹事役みたいなことをやっていました。海外進出が伸びている時期でしたから、当時の先進企業が集まってケーススタディとしてお互いに取り上げたりしていました。そんなご縁もあって、2回目の海外駐在の後、ある人事のコンサルティング会社から転職の誘いがありまして、そちらに転職を決めようと考えてました。そんなとき、私が退職する方向で動いていることなど知らないアメリカの何人かから「今ちょっと北米の状態が良くない、なんとかしてくれ」と言われたんです。自分の中にも、自分の生き方に影響を与えてくれたアメリカという社会に、公文の教育をつうじて恩返しがしたいという気持ちが強くありました。それに、やっぱり基本的に公文が好きでしたし、公文の価値というものを、自分の中で強く信じていましたし。結果、私は三度アメリカでチャレンジさせてもらうことをお願いし、公文に残る決断をしました。

解釈3:辞表を出したときの経験

辞表を提出した際、アメリカの同僚から「北米の状態が良くないのでなんとかしてくれ」と助けを求められた楠澤氏は、好きな事業をつうじてアメリカ社会にお返しがしたいという思いが湧いてくる。これまでのような一人ひとりの子供に向かい合うことの喜びだけでなく、その先にある社会へと心の向き先がより拡がっていった。なぜ拡がっていったのかは、おそらくこれまでの個の子供に対する教育という仕事にとことん向き合ってこられたからではないかと思う。(社会への志/生き様の拡がり)

目の前に見えている個々のお客さまに尽くすことが“志”実現への道であることは間違いない。一方で、尽くした先にどのような状態を目指しているのか、最終的にどのような社会を創りだしたいのか、そのためにこのやり方で本当に前進できているのか、というように創りだしたい社会を起点に自分を見つめることは“志/生き様”を研ぐうえでたいへん大事だと思う。

そういうわたし自身、連載の初回にもご紹介したように、これまでは人材育成という分野において個々のお客さまへの価値提供に邁進してきた。しかし、日本経済全体が「失われた20年」になってしまっているという足元の歴然たる事実を見ることで、この閉塞した社会を変えるために自分は何ができるのか?を考えるようになり、自分をもう一度見つめ直すことになった。それと同じだ。

<“志/生き様”醸成のプロセス>

(ポジティブに)行動する:子供への教育という仕事にとことん取り組む(+同僚から助けを求められる)

↓

(志/生き様を)思う:公文が好きであることを再認識するとともに、事業をつうじてアメリカ社会に貢献したいという社会的志向にスパイラルアップする

インタビュー内容(つづき)

芹沢:以上お話しされた経験を踏まえ、現在、経営をなさるうえで強く意識されていることはどんなことですか?

楠澤氏:

本来経営というのは何かということ。数字というのは結果でしかないけれど、やっぱり結果は成績ですからね。やったことが正しかったかどうか、それが結果に跳ね返ったかどうか、慈善事業ではなくてビジネスということは忘れてはいけない。われわれの事業である子どもの教育というのは、成果をみるにはどうしても中長期的視野が必要になるのですが、短期の積み重ねが中長期なんだから、今日の日々のオペレーションの中でしっかり成果を出していかなければならないんです。公文は、たくさんの子供たちに教育を提供することが大切ですから、その投資のためにもちゃんと利益を上げることを忘れてはいけない。そこで必要とされるのが合理的思考です。

もうこの時代は、日本単一で考えられることなんて有り得ない。人材についても、生え抜きを尊重する風土って未だに有りますよね。人材の流動性を進めていく中で、外様(とざま)というイメージを社内で持たせては絶対にいけない。異文化のカルチャーもそうですが、多様性を許容するっていうことが欠かせません。但し、多様性を許容するということは、逆説的ですが譲ってはいけないもの、企業においてはプリンシパル・原理原則を明確に持つということです。そのプリンシパルというのが、常に会社のミッション・ステートメントだと思っています。公文の原理原則は、子供の可能性を追及して、子供たちの能力を最大限に伸ばすこと,子供が中心の価値観。だから、日本で成功したフランチャイズのモデルも、別の国では違ってもいいわけです。フランチャイズはあくまで手段であって目的ではない。

手段の目的化という罠に陥らないためにも、アメリカのカルチャーを常に意識しておく必要があるんです。普通のお母さんが今どういうことに関心があるかとか、そんなことは日本にいては分からないですよ。だから、いろんな広告会社の人、会計士さん、弁護士さんらとも食事をしながら仕事以外の話もたくさんしますけど、うちの教室の先生達や社員から聞くことも多いですね。こうした異なるカルチャーを柔軟に受け入れる感覚の壁が日本の中にいると高くなってしまう。どんな企業さんでもそうだと思うんですけど、今まで強みだったことが、時代が変化することによって圧倒的な弱みになってしまいます。それを見極めた上で、先のことを考えなくちゃいけないというふうに思っています。公文も創設者のリーダーシップも含めて、出来上がり過ぎていたがために、それに依存していた。しかしこれからは、過去の成功体験に縛られることなく、こうやった方が絶対にいいと信じられるまで考え抜きアクションすることがリーダーには必要でしょう。

芹沢: 最後に、楠澤さんが今もご自身を燃えさせている原動力って何でしょうか?

楠澤氏:

綺麗事のように聞こえるかもしれませんが、自分のやりたいことは全部やったので“我”がなくなったことでしょうか。仕事は自分のためにするんじゃなくて、周りの人のためにするんだということ。私はもともと遊び人ですし、アメリカに来たのも最初はライブが見たいとか、競馬が見たいだとか(笑)。そういう人間だけれども、周りの人にハッピーになってもらいたいなぁ、という気持ちが段々と強くなってきました。もう残り10年もないと思いますが、自分ができることがあれば、できる限りのことをやるっていうことしか考えてないですね。

(インタビュー以上)

解釈4:いまもなお“志/生き様”を磨きつづける

公文に残ることを決めた楠澤氏は、「子供の可能性を追求して、子供たちの能力を最大限に伸ばすこと」という公文の原理原則(目的)を徹底し、その実現のために何をしたらよいかという手段を合理的に突き詰める姿勢をとっている。例えば、公文が日本で成功したフランチャイズモデルは、あくまで日本という環境下で機能した一つの手段にしかすぎず、そのモデル自体を過信しないことを強調する。楠澤氏は、現地現物の精神で、アメリカの人々の声を常に聞きながら、アメリカで成功するための独自のビジネスモデルを創り上げた。目的を達成するためには過去の成功体験をも否定することを厭わない。また、企業がよく陥りがちな、自分本位の内向き志向により手段を目的化することがないよう、常に目的達成のための手段を徹底して合理的に考える姿勢を貫いている。(志/生き様=目的の実現のために徹底して合理を追求して手段を“考える”)

さらに楠澤氏のすごさは、 “行動”を継続し、徹底して結果にこだわっていることである。彼は「やったことが正しいかは結果が全てを物語る」「短期の結果の積み重ねが長期の結果にもつながる」「子供の将来に投資するために利益は不可欠」と言い切る。結果/成果に徹底的にこだわることこそが、真の“志/生き様”を貫くことであることを楠澤氏は示している。そしてこの行動・結果への強いコミットメントが、さらなる“志/生き様”の強化につながってきているように見える。(“行動”を継続し徹底的に結果にこだわることで、さらに志/生き様が強まる)

<“志/生き様”醸成のプロセス>

(志/生き様を)思う:公文の原理原則(目的)を徹底する

↓

(実現方法を)考える:目的実現のための手段を合理的に突き詰める(日本で成功したフランチャイズモデル自体の否定も厭わない)

↓

(ポジティブに)行動する:行動を継続し、徹底して結果にこだわる

↓

(志/生き様を)思う: 更なる“志/生き様”の強化

“志/生き様”の向社会性へのスパイラルアップ(楠澤氏のケース)

以上、楠澤氏へのインタビューで彼が話されたターニングポイントとなる経験(千葉教室での経験、海外での経験、辞表を出した時の経験、そして現在)を、連続した“志/生き様”の醸成プロセスとして整理してみると下記のようになる。

楠澤氏の“志/生き様”の向社会性への醸成プロセス

何かをきっかけに自分の価値観に向き合い、自分は何をしてきたのか、何をしたいのか、何ができるんだろうか、そんなことをまずは漠と“思う”ことで“志/生き様”への旅立ちがはじまる。スタート時はまだ原石にすぎない。つぎに、何をしたらその漠とした“思い”に近づくことができるのか、これまでのやり方のままでよいのか、と必死で“考える”。そしてその考えたことをあきらめずに可能性を信じて“行動”しつづけ前進する。前進することで原石がより研がれてゆき、よりくっきりと確信あるものに変わってゆく。この繰り返しだ。そして、その繰り返しの中で、内向きではない、社会に向かった、より強い矢に“志/生き様”はスパイラルアップしてゆく。楠澤氏のキャリアはまさにそれを物語っている。わたしは、企業組織のエグゼクティブである限り、その“志/生き様”は、より向社会性を帯びたものに深化してゆくべきものだと考える。向社会性をともなわなければ、社会的ミッションを定義した企業理念とは同化していかないからである。

自分の過去を振り返る場を設ける

すでに書いたように、一連のエグゼクティブ・インタビューでも、ご自身の過去を振り返り、今後の“生き様”につなげるようなポジティブな意味あいを見出す努力を重ねておられるという示唆があった。

第2回でも紹介したが、昨年惜しまれてこの世を去った、アップル創業者のスティーブ・ジョブスのスタンフォード大学の卒業式での有名なスピーチの一節に、「点と点を繋ぐ話」というのがある。それは、過去に経験したことは一つ一つバラバラの点であっても、将来それが必ず線となって繋がっていくというものだ。点と点が将来どこかでつながると信じることで自信が生まれるとジョブスは語っている。

これは、大学を卒業してゆく20代の若者よりも、年齢と経験を重ねてきた企業のエグゼクティブ層にとって、より意味のあるメッセージとして心に響くものだ。若者に絶対負けないこととして、年齢と経験を重ねてきたものには多くの点が存在する。ただ、これまでそれを点として強く認識してこなかっただけのことだ。さらにいえば、将来のエネルギーにつながるような“ポジティブな意味合い”をいかに一つ一つの点から見つけ出すかだろう。まさに過去の出来事や直面したことに意味を見出す“有意味感(Meaningfulness)”(※)である。

※有意味感:Antonovsky A. (1987): “Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well”

ではどのような観点で過去を振り返ればよいのか、具体的な振り返りのやりかたについて考えてみよう。

一つは自分の感動体験やうれしかった出来事を思い起こし、なぜそのとき感動したのか?、なぜうれしいと思ったのか?を深堀してみることだ。そのプロセスから、たとえば、新しいものを創造すること、人の役に立つこと、自分の成長を実感できること、高い金銭的報酬が得られること、崖っぷちに追い込まれること等々、その人の喜びの源泉が何なのかが見えてくる。喜びの源泉の特定は、自己を未来にドライブする上では不可欠なことだ。

もう一つは、困難な体験や挫折経験を振り返ることだ。逆境のなかで自分の心の支えになったものはどんな考え方だったのか?絶対に譲れなかったことは何だったのか?そこに自分の価値軸が見えてくる。また大きな挫折経験やそこからの学びは、その後の自分の生き方に大きな影響を与えることが多い。まさに昨年の大震災では、われわれ一人ひとりの価値軸を否が応でも自問自答させられたはずだ。

わたしはこれまで部長研修などで、受講者が自分の経験談を語る中で感極まり涙される場面を多く見てきた。たとえば、中南米ではじめて拠点を立ち上げたAさんの当時の苦労と感動の物語。日本人は自分一人だけ、現地にはじめて降り立ったその日から、オフィスの物件探しからはじまり、現地スタッフの採用、ビジネスの立ち上げなど何から何まですべて一人でやらなければならなかった。採用した現地スタッフとはなかなかうまくコミュニケーションがとれず、信頼関係も築けない。したがってなかなか仕事を任せることもできなかった。それでなくても遅れているビジネスプランを少しでも前に進めてゆくためにも、また自分を信頼してもらうためにも、自分が身を粉にして働くしかなかった。そんな苦悩の日々がずっとつづいていたある日、その日は忙しさで本人も忘れていたAさんの誕生日だった。オフィスアワーが終了し、ある現地スタッフに促されついて行くと、そこには現地スタッフがみな集まっていた。

そして、一斉にHappy Birthday!の合唱がはじまった。Aさんはそのときはじめて気づいた。自分が自覚している以上に現地スタッフは自分の奮闘ぶりをしっかり見ていてくれたこと。そんなわたしを信頼してくれていたこと。一方で自分はどうだったか。そんな彼ら彼女らを真に知ろうとせず、どうせ文化が違うからと思考停止に陥り、どこか線を引いてしまっていた自分自身を恥ずかしく思った。Aさんは涙で声を詰まらせながらその原体験を語りつづけた。そして、最後に、その原体験がグローバルリーダーとしての自分の原点であり、大事にしたい価値観がそこに詰まっているのだと語られた。

感動体験にしても困難な経験にしても、対象は必ずしも仕事上のものにこだわる必要はない。幼少期や学生時代の経験がその後の自分の価値軸を形成していたり、その頃のほうが夢を追い求めていた記憶が強かったりするとすれば、むしろ仕事以外の経験の振り返りは必須といえよう。

一方で、会社の理念を自分の志に昇華させるという観点からいうと、仕事上の経験の振り返りも大切だ。部長層向けの企業研修などでは、入社来の仕事上の感動体験や逆境体験を振り返ってもらい、そこで自分に作用した価値軸を言語化してもらうことをわたしはよく行う。これは自分が個人として大事にしたい価値観の抽出作業である。さらに、その価値観が企業が大事にしている価値観(バリュー)や行動規範(ウェイ)のどこかと紐ついていないかを確認してもらう。ほとんどのケースで、何らかの繫がりを見出すことができる。それは、過去の仕事経験の振り返りをとおして、個人が大事にしたい価値観と、会社のバリューやウェイといった広義の理念とがつながる瞬間である。これにより、自分がこの会社で長く働いてきたポジティブな意味を再確認でき、これからもこの会社で頑張ってゆきたいというモチベーションの源泉になる可能性がある。また、「会社での自分固有の経験(物語)をつうじて、自社の理念を自分が語れるんだ」という会社の理念の伝道師としての自信がつき、誇りももてる可能性がある。可能性があるとしたのは、後述するように、バリューやウェイのより上位に定義されるべきミッションへの思いや腹落ち度合いが十分かをさらにおさえる必要があるからだ。

ここまで、自分の力で過去を振り返るやりかたについて説明したが、他人のサポートを借りて自分の大切にしたい価値観やそこからくる自分らしい行動についてポジティブな気づきを得るやりかたも有効だ。他人のサポートを借りることによって、自分では忘れてしまっている側面を想起させてくれる可能性があったり、ポジティブな側面に光をあてることができたりすることで、前向きに自己の価値観や特長を捉えなおすことできる。

以上、自分の過去を振り返るいくつかのやりかたを見てきたが、どれもこれらを繰り返すことで有意味感(Meaningfulness)や自己効力感(※)を高めることが期待でき、そこからは主に自分が大事にしたい価値観が見えてくる。

※自己効力感:Bandura, A.(1977): “Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change”

他社を鏡にする場を設ける

多くの業種業態の企業をお手伝いしているわれわれには、各社の企業文化の違いを明確に感じる。しかし、企業文化を形成している、組織メンバーの価値観や物の考え方、行動特性というのは、意外と当事者にはわからないものだ。自分ひとりで考えていても、あるいは同質性の強い集団のなかでいくら議論しても、自分たちを客観視するのは非常に難しい。自らを客観視するためには、異質なものに触れたり、異質なものと比較したりする必要があるのだ。他社を鏡にするというのは、このように自社を客観視するための比較対象をつくるということで、他社を模倣するということではない。エグゼクティブ・インタビューでも、異質性/多様性のある環境に身を置くことで、自己の客観視化を図っているという示唆があったが、まさにこれだ。

具体的には、同じ企業メンバーによる社内研修ではなく、異業種交流という場を設けて、各社の歴史、事業特性からはじまり、各社の経営課題や施策、大事にしている価値観、感じている企業風土などについてお互い語り合い、理解を深めるために質問をしあう。こうしたプロセスをつうじて、自社をより客観視することができ、自社の価値観やユニークさがより際立って見えてくる。

某飲料メーカーの部長さんは、某エレクトロニクスメーカーの理念、価値観、企業文化を聞いて、自社がどれだけユニークかということに気づいたという。さらにその企業との比較の中で、自社の理念には「どのような社会をつくってゆきたいのか」まで想起させる言葉になっている。それが自分たちのワクワク感の大きな源泉になっていることにも気づかれ、自社により強いロイヤリティをもてるようになったという。

他人を鏡にする場を設ける

エグゼクティブ・インタビューでも、尊敬する上司やメンター的な先輩など、他者を鏡に自らの価値観を問いなおされているケースが多くあった。

ここではわたしが部長研修などで実践している、自分ひとりでもできるやりかたを少しご紹介したい。

まずは自分を深く内省する鏡になるような他者を選ぶことだ。手頃なのは歴史上の人物の伝記や著名な経営者・リーダーについて書かれた書籍だろう。なるべく多くの人物を鏡にできたほうがよいので、限られた時間の中でやる場合には複数の人物について書かれた本をわたしはよく使用する。「プロジェクトXリーダー達の言葉」などは、一冊のなかにたくさんのリーダーの逸話が盛り込まれているので手頃だろう。

具体的には、本にある多くのプロジェクトXのリーダーのなかから、自分が共感するリーダーを複数選択してもらったうえで、その理由を言語化してもらう。選択理由の多くは、仲間を思うこと、努力したら報いること、人の可能性を信ずること、考え抜くこと、新しいものを創造しつづけること、約束を守ること、強い責任感、強い好奇心/探究心、負けん気、謙虚さ、他人への感謝の気持ち、国を背負っているという自覚等々、選択したリーダーが大切にしていたであろう価値観が主に抽出されてくる。実は、その鏡に映し出されたものは、自らが大事にしたい価値観でもあるのだ。

こうして自らが大事にしたい価値観は見えてくるのだが、次に徹底して深掘ってもらうのが、共感するリーダーと比べて自分が足りてないところは何か? である。他人を鏡にすることで、自らのありたい姿が高い次元で明確になってきたら、次に現状の自分はどのあたりにいるのか、そのギャップはなぜ生じているのかを明確にしていくことが必要だ。これまで部長層クラスのこうしたセッションを多くやってきての実感値として、そのギャップの原因は、自らの社会に対する存在意義であるミッション(社会に対して自分はどのような価値貢献をしたいのか)が明確になっていないということであることが多い。自分の大事にしたい価値観には気づいても、その価値観をベースに、自分の心の向く先は一体どこなのか、自分と社会との関係性の定義(ミッション)は簡単には出てこない。しかし、ミッションに対して強い思いがなければ、真に理念を自分の生き様に昇華させることはできないはずだ。

この課題は、ここ数年、日本企業が積極的に進めているウェイ浸透への取り組み上の課題でもあるとわたしは感じている。すなわち、本来は、最上位に企業のミッションがあり、それを実現するために企業が大事にしたい価値観としてのバリューが規定され、そのバリューを具体的行動レベルに落としたものがウェイとして位置づけられるものだ。したがって、ウェイは、その上位のミッションやバリューに対する理解や腹落ち感がなければ、たとえウェイが文言化されたとしても、それを本気でコミットする動機づけが組織のメンバーになされず浸透はしにくい。しかし、この本質を見過ごしている企業は意外と多いと感じている。

上記のような他人を鏡にするやりかたは、自らの価値観の気づきには有効であっても、自らのミッションを明確にするにはさらに他の刺激物を注入する必要がある。

自社の歴史を振り返ることからはじめる

まずは社史などを使って自社の歴史を振り返るということから始めるのが一つだ。わたしは、お手伝いさせていただく企業さんの社史をお借りして目を通すのを習慣にしているが、この営みはたいへん興味深い。50年以上の歴史をもつ企業の場合、創業期、高度経済成長下の発展期、そして低成長期以降現在までの転換期と、社史はだいたい3つの時期に分けて記されている。情報量、ページ数は現代に近づくほど多くなっているのが常だが、内容のほうはそれに反比例するかのように創業に近づくほうが断然面白い。温故知新ではないが、自社の将来ミッションを考えるうえでもっともヒントとなるのが、創業期を紐解いてみることだと考えている。

具体的には、創業当時の時代背景をなるべく動画イメージで想像しながら、創業者は当時の社会の潮流をどのように読み、どのような人々のどのような満たされていないニーズに対して、どのような想いをもって業を興そうとしたのか、に思いをめぐらしてみることである。単に自らの事業を起こすという次元だけではなく、新たな産業を切り拓くといった次元にまで思いを拡げて考えてみることが大切だ。

我々は企業研修の受講者に自社の理念の理解を深めてもらうために、こうした社史を紐解いてもらうセッションを多く実施してきた。そこでの難所は、歴史というのはその後どうなったかを知ってしまっているがために、どうしても後付け的な合理的解釈をしてあたかも理解したつもりになってしまうことだ。しかし、当時の創業者はその後の時代がどう推移するのかなど知るすべもないなかで一つ一つの判断を下し行動してきたわけだ。生きるか死ぬか、いろいろな葛藤があるなかで、どのような想いや洞察をもって産業を興すまでに至ったのか、もし自分が創業者の立場であったら同じようなことができたであろうか、このレベルまで自らが当事者として深く考え疑似体験してみる。これに当時と現在との社会構造の違いといった視点を加えてみることで、未来のミッションを考えるヒントが得られる可能性がある。

「自分たち/自社がなくては社会がどう困るのか」を未来視点で考える

先回、自分の過去を振り返ることで自分の喜びの源泉や大事にしたい価値観を見出せることについて触れたが、同様に自分の仕事が社会のためにどのように役立っているかを実感した原体験から未来のミッションを考えてみることだ。

昨年3・11の大震災は、被災地の現場において自らの仕事の地域社会に果たす役割を、皮肉にも痛感させることとなった。薬がない、食糧がない、連絡が取れない、お金がおろせないなど、被災地の現場で多くの人が助けを求めている状況を目の当たりにした。そのとき被災地の現場で働く人たち(たとえば、医薬品や食品の物流、通信機器、銀行の従事者など)が実感したのは、平時にはあって当たり前でなかなか感じることのできない気持ち、すなわち「自分たちの仕事が社会のインフラを支えている。だからこそ被災者のために何とかしなければいけない」という矜持だったはずだ。「自分たち/自社がなくては社会がどう困るか」という自ら選択した職業の提供価値、社会的ミッションを肌で実感した有事での経験だった。

「自分たち/自社がなくては社会がどう困るか」ということは、今、目の前に困っている人たちが見えている有事では実感しやすい。しかし、今企業のエグゼクティブが指し示すべきことは、これに時間軸を加え、将来の変化してゆく環境や課題認識を踏まえて「自社は社会にどのような価値を提供したいのか、自社がなくなったら社会からどう困ると言われる存在でありたいのか」である。

たとえば、医薬品の卸の機能を例に考えてみよう。17年前の阪神淡路大震災のときも昨年の大震災でも、有事の際には体を張って被災者の命を救わなければならないという強いミッションによって一致団結して薬を届けようとする。困っている人たちが目の前に明確に見えているからである。

では平時のときはどうであろう。彼らは日々得意先である医療機関からの価格低下圧力や急配(得意先の都合で急遽薬の配達を求められること)などへの対応を迫られており、その先にある患者のことは忘れがちになってしまうということをよく耳にする。しかし、本来平時のときに彼らが意識すべきミッションの次元とは、10年後20年後の日本の医療の課題を踏まえたあるべき姿を描き、その姿を実現するために医薬品卸の果たすべき役割は何かを具体的に構想することだとわたしは思う。

現在の日本の医療は、医薬品メーカー、医薬品卸、医療機関とサプライチェーンを担うステークホルダーの誰もが適正利潤をあげられておらず、そのつけは最終的に患者である国民にくるという構造である。このような日本医療の課題認識を踏まえ、今後の医薬品卸としてのミッションを考えるとしたら、それはどのようなことであろうか。例えば従来までの薬の安定供給により国民のライフラインを守ることと同時に、日本医療の効率性向上のため、サプライチェーンの全体最適の視点から新たな価値を創造してゆくことだと定義してみることだ。

今後の日本医療のあるべき姿を踏まえて将来のミッションを上記のように定義することで、前述の医療機関からの急配対応などを積極的に回避する方向へ戦略も進化していく。一見すると、急配対応は患者の命を守るために物流の非効率性を無視してでも卸が果たさなければならないようにも思える。しかし、急配注文は、突き詰めると医療機関の在庫管理等がうまく機能していないという経営の非効率性の押し付けにすぎない。そして、急配対応は単に卸の経営を圧迫するだけでなく、最終的には患者の負担増として跳ね返ってくるものだ。したがって、前述のような次元でのミッションの定義をしていれば、卸は得意先である医療機関に在庫管理など経営効率を向上させる方策を提言し、サプライチェーン全体の生産性を上げてゆく気概をもつことができる。さらに、医療機関に対するそうしたバーゲニングパワーを高めていくためにも、卸は自社のシェアアップに組織のベクトルを一致させることができる。シェアアップは、単に自社の収益向上のためだけでなく、日本医療全体のためだという大義につながり、組織にワクワク感が醸成できる。すべてはミッションの定義次第なのだ。

未来の環境シナリオを複数描いてみる

ミッションとは、社会と自社(自分)との関係性の定義だとすると、今後のミッションを考える際、まずは将来の世の中がどうなっているかを洞察する必要である。しかし、これだけ環境変化が激しいと、数年先を予想することさえ難しい。したがって、今の時代に必要な予測とは将来をあてることではなく、質の異なる環境シナリオを複数描き、そのなかで自社はどうありたいか(誰のどのような満たされないニーズに対して、自社のどのような強みをどう使って価値提供してゆくか)を定義してゆくことが必要である。

複数の異なる環境シナリオを描くやりかたとして代表的なのがシナリオプランニングである。シナリオプランニングでは、自社の経営に対して大きなインパクト与え、かつ起こるか起らないかの不確実性が大きいという2つの観点から環境変数を抽出する。そのなかで質的に異なる(相互に独立した)重要変数を2つに絞り、2×2の4つの環境シナリオを描写してみるのである。企業研修でシナリオを描いてもらうことは多いのだが、実際にやってもらうとなかなか自社の経営に対して大きなインパクト与え、かつ起こるか起らないかの不確実性が大きい2つを満たす環境変数を抽出するのに苦労されている。普段から内向きになっていないか、マクロ環境に常に関心をもって過ごしているかどうかが試されるといってもよい。

異業種で新たな産業を切り拓いてきた偉人に学ぶ

自社の歴史、特に創業期における創業者の想いや思考回路に想像をめぐらしてみるというやり方については冒頭に説明した。ここで説明したいのは、異業種において新たな産業を切り拓いてきたリーダーから、環境変化の捉え方やビジネスモデルを構想するプロセスについて学ぶということだ。あえて異業種を鏡にするのは、そのほうが自らの思考の枠組みを取り払って考える訓練になるからである。

たとえば、1970年代中頃に、従来までの法人を対象にしたトラック運送事業から、新たに一般消費者を対象にした宅配という新たな産業を創造したヤマト運輸の小倉昌男氏のケース。このケースの議論から受講者が導き出す学びは、経営者の以下のような思考プロセスだ。

1.業界の構造をしつこく考えつづけ、変化を洞察する

- 当時の既存のトラック輸送業界の構造を分解して、なぜそうなっているのか、今後どの変数がどう変化する可能性があるかを深く考え続けたこと

- 競争がない市場はないか、あるいは競争のルールを変えることはできないか考え続けたこと

- 旧来の常識(法人顧客のトラック運送事業と比べ、個人の宅急便の需要は偶発的なのでビジネスとしては成り立たないなど)は本当に正しいのかを常に疑ってきたこと

2.常に外の世界に関心をもちつづける

- 競合のよいところをつぶさに観察しつづけたこと(当時のトラック運送事業の常識に反し、小口を拾っているところが儲かっていることや、マンハッタンではUPSが小口輸送している風景を目にしたことなど)

- 自分たちの強みだと思っていることが本当に強みになっているのか、現実を厳しく直視し続けたこと

- 吉野家のメニューの絞り込み、JALパックサービスの利用の手軽さ、FEDEXのハブアンドスポークスシステム、コンビニの物流など、異業種から経営の本質を学ぶ姿勢をもち続けたこと

3.義憤ともいうべき社会の課題解決に対する強い想いをもちつづける

- “国民の不便の解決”を強い信念とし、社会のために自社はどうすべきか?を常に思い続けたこと

- 社会悪である規制などには断固とした姿勢で立ち向かい続けたこと

特に、市場性やリスクも全てを見えないなか、最後の決断に導いたのは、3の本人の価値観であったであろうことを受講者は自得してゆく。

以上、自らのミッションを自己定義してゆくための方法論の代表例を説明してきたが、どの方法を選択したとしても、わたしは最後に受講者に必ず以下を問うようにしている。

「みなさんは、自社がなくなったら社会はどう困ると言われたいのか?」

「子供や孫の世代に、みなさんは何を遺しますか?」

「みなさんの会社人生をどのように語られたいですか?」

「そのために、みなさんは残りの会社人生をどう生きられますか?」

“志をもった多様性あふれるコミュニティ”の可能性と、あらためて問いなおすべき“自覚”

同じ会社のなかだけで想いを研ぎつづけることの難しさ

大企業の役員研修という場だけで自らの価値観/ミッションを導こうすると、そこには様々なハードルが立ちはだかる。研修という場を使い、自らの価値観/ミッションを導くためのきっかけづくりをサポートすることができる。しかしながら、それだけでは十分ではない。同じ会社のなかだけで想いを研ぎ続けるにあたっては、様々なハードルが立ちはだかる。

たとえば、外部環境が質的変化しているにもかかわらず過去の成功体験の呪縛から離れられず、人の意見を聞かずに声高に持論だけを展開する支配的リーダーが存在する場合。こうしたかたの場における影響力は決して無視できない。

この場合、物事を多様な視点から批判的に評価する能力が組織内に欠落し(グループシンク)、自社の客観視化がしにくくなる。結果的に自社の理念への本質的議論がなされず、理念へのコミットメントも醸成されない。

さらには、一般的に大企業になればなるほど機能分化が進み、市場/顧客との距離が遠くなる一方で、社内間調整などへの意識の割合が高まり内向きになる

というのも大きな阻害要因だ。こうして社会(外部環境)との関係性の意識が希薄な想いなど持続するはずもない。(この症候については本コラムの第1回でも紹介)

もう一点、日本企業の業績悪化でエグゼのポストが減少してきていることによるエンビー(嫉妬心)の蔓延、それも阻害要因の一つと言えるかもしれない。

本来、高尚なミッションを実現するには一人の力ではできない。ミッションに対して多く人々からの共感を集め、一体感をもって突き進んでゆくことがあるべき姿だ。しかし、得られる報酬やポストに限りがあるため、相手が目立つことにより足を引っ張り合う意識が蔓延してくると、想いを研ぎつづけるためのプラスのエネルギーなど生じてこない。

以上、研修という場を使いながら社内で社内自らの価値観/ミッションを導こうする場合の難しさの要因をいくつかあげたが、一方で”理念を自らの志/生き様”に昇華してゆくことは、最終的には組織内の全メンバーが対象となる。すなわち、上記のようなハードルがあったとしても最後は自社内での議論が不可欠なのである。では、そうしたジレンマをどう乗り越えたらよいか?

それは一連のプロセスの中に”大海(外の世界)に触れる”機会をいかに組み込んでいけるかである。では”大海(外の世界)”であれば何でもよいのか?

わたしは、価値観/ミッションを研いでゆくためのより効果的な”大海(外の世界)”とは、”志をもった多様性あふれるコミュニティ”だと考える。

ではそれはどんなコミュニティなのか、その一例として、グロービスの代表堀の呼びかけにより4年前から毎年開催している日本版ダボス会議というべき「G1サミット」をご紹介したい。

“志をもった多様性あふれるコミュニティ”の可能性

「G1サミット」は、各界の第一線で活躍する志をもった30-50歳のリーダーたちが、政治・経済・経営・環境・地域・科学技術・教育・文化など多岐にわたる領域について、日本の変革と再創造に向けた熱い議論を展開しているコミュニティである。必要な知識や視座を互いに学び、ビジョンを固め、具体的打ち手を考え、よりよい社会を実現していくために、「批判より提案を」「思想より行動を」「自らリーダーとして、自らが動いてつくっていく」という三つの精神を大事にして活動している。なんといってもこのコミュニティの最大の特徴は、政治・経営・文化など領域横断のダイバシティに加え、志を高めあえる仲間ばかりが集まっているという点である。

実際、わたしもこのサミットに参加してみて感じたことは以下2点である。

・各界のプロフェッショナルが世界や社会の動向や潮流をどう見ているのか、多様な見方に触れることによって視野が拡がるという点である。世の中の捉え方に幅がでれば、自らのミッションも拡がっていったり、より具体化するためのヒントが得られるかもしれない。

・世の中を何とかしたいという熱い想いに触れることで、自分も負けてられない、頑張らねばならないという前向きのエネルギーが沸々とわいてくる点である。

ポストが限られてきている同じ会社の中ではエンビー(嫉妬心)が蔓延り、想いを研ぎつづけることが難しい傾向にあることを先ほど説明した。一方、和田秀樹氏の「嫉妬学」によれば、嫉妬にはもう一つジェラシーがある。ジェラシーとは、相手が優位であることで足を引っ張ってやろうといったネガティブな感情ではなく、相手が頑張っているんだから自分ももっと頑張ろう、成長しようと、プラスのエネルギーが生じる状態をいう。このプラスのエネルギーを生み出すには、自分の頑張りが、相手と同様に正当に認められる状態であればよいのである。G1サミットの議論は、国を、社会をよくしていこうという共通の志をもったリーダーたちが、それぞれ自分の強みとする領域において具体的アクションを考えるというものだ。ゼロサムではなく、力を合わせることによって、一人では実現できないことが可能になるのだ。

さて、こうした”志をもった多様性あふれるコミュニティ”に意識的に身を置いてみることによって、心が折れそうになった時にも想いを研ぎつづけるパワーをもらえるのではないかと思う。「自分を高めたければ一流の人に会え」というのと同じ理屈である。そして、こうした”志をもった多様性あふれるコミュニティ”は、次第に「自ら一人ひとりが世の中をよい方向に変えてゆく当事者にならなければならない」という世論を形成していける可能性があると思う。

他にグロービスの経営大学院も”志をもった多様性あふれるコミュニティ”の典型例としてあげられよう。ここにきている大学院生は社会に何らかの価値貢献をしたいという”志”をもったビジネスパーソンばかりである。もちろん”志”の具体性や実現可能性について個々人で差はあるが、学生はみな同士として必死でそれを考え、行動をつづけている人たちばかりだ。

別にグロービスのコミュニティである必要はないが、働いている企業とは別に”志をもった多様性あふれるコミュニティ”を探し自ら身を置いてみること、それは自らの想いを研ぎつづけるエネルギー源になる。

最後に、今回の連載テーマの起点にあるそもそものエグゼクティブのもつべき”自覚”について、先月わたしが出席した世界経済フォーラムで見た光景からあらためて問うてみたい。

世界経済フォーラムで見た光景

わたしが先月参加したのは、世界経済フォーラム(ダボス会議)の中南米の地域フォーラムで、今回は翌日からG20の閣僚会議が予定されていたメキシコのPuerto Vallartaで開催された。

参加者は(公式には教えてくれなかったが)300名ぐらいで、そのほとんどはラテンアメリカ諸国からだった。参加資格は厳格で、企業からはCEO、COO、マネジングディレクタークラスばかり。

今回の主要テーマのキーワードを拾ってみると、ラテン経済システム、責任ある政府、投資、グローバルバリューチェーン、インフラ、スマートシティ、エネルギー、イノベーション、社会保障、雇用、ドラッグ、教育、格差問題など、全部で約30のセッションが展開された。セッションは英語とスペイン語のみ。日中のセッションのほかに、ウェルカムパーティ、ディナーパーティなどで多くの参加者と名刺交換、親交を深めることができる。こうして個々に話すことで、当然ネットワークが拡がるし、セッションでは聞けないより具体的な話をインプットすることもできる。

わたしが問題提起したいのはここからだ。

さて、一体この場に何社ぐらいの日本企業、日本のエグゼクティブクラスが参加しただろうか?

わたしはかなり会場を隈なく回ったつもりだが、確認できた日本企業はグロービス以外1社だけだった。当初リストに名前があった日本人も5-6名にすぎない。参加者全体の1%しか日本人がいないという事実だ。中南米のもつポテンシャルを考えれば、日本にとってとても魅力的な地域にも関わらず日本人参加者がこれだけとは。もっと日本の政治家、経営者がこういう場に参加していなくては、日本の存在感は薄れるばかりである。しかし、これが現実なのだ。

さて、みなさんはこの現実を聞かされてどのように感じられたであろうか。危機感をお持ちいただけただろうか。ここまでミッション/バリューを研いでゆく方法論などをご紹介してきたわけだが、やはり一番大事なのは、こうした状況を見て「自分がやらなければならないんだ」という強い”自覚”をもち行動することだ。

「文明の衝突」の著書ハンチントンによれば、世界の7大文明の1つとして、日本文明のもつ固有性を主張している。それは言いかえれば、世界に対して他国ができないような固有の価値貢献ができる可能性を示唆している。今こそわれわれはこうした自信と誇りをもつ必要がある。

自らがなさねばならぬという”自覚”をもって、日本のエグゼクティブは今こそその生きざまを語れ。なによりもその姿こそが、次の世代の人々に夢を抱かせ一歩踏み出す勇気を与えることになる。われわれエグゼクティブが一番頑張らなければならないのだ。それこそが後世に遺すべき価値あるものではないだろうか。

あらためて日本のエグゼクティブのみなさんに問います。

「みなさんは、自社がなくなったら社会はどう困ると言われたいのですか?」

「子供や孫の世代に、みなさんはなにを遺しますか?」

「みなさんの会社人生をどのように語られたいのですか?」

「そのために、みなさんは残りの会社人生をどう生きられますか?」

※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。

こちらの記事もおすすめ

事例紹介

日経225の88%の企業へ研修サービスを提供

集合研修有益度

評価 2025年3月「テーラーメイド型プログラム」を除く平均値

導入企業数

3,400

社/年受講者数

42

万名/年

スカイマーク株式会社

スカイマークらしい人財育成体系をゼロから構築! 航空業界におけるチャレンジャー企業として成長を続ける

日本生命保険相互会社

「自ら学び、社会から学び、学び続ける」風土改革への取り組み

三菱重工業株式会社

受講者から役員を輩出。ジョブアサイン連動型タレントマネジメントで「未来を起動する」次世代リーダーを早期育成

伊藤忠商事株式会社

世界各国で活躍する社員の自律的なキャリア形成をするために必要となる、経営スキルを磨く場を提供

株式会社大創産業

トップダウンから脱却し、自律自考のできる次世代リーダー集団の育成

株式会社コロワイド

非連続の時代を生き抜くために管理職層がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

SAPジャパン株式会社

カスタマーサクセスを追求するマネージャーの育成を通じて、日本企業のグローバル化を支援する

レバレジーズ株式会社

360度サーベイで75%の受講者がスコアアップを実現!自らの課題を意識した学びで、受講後の行動が変化

富士通株式会社

DXカンパニーへの転換を加速させた、役員合宿の取り組みと効用

コラム

グロービスが培った人材育成の知見を、課題解決のヒントにお役立てください

リスキリング研修とは?カリキュラム例と3つの方法・実施するステップ

企業成長に不可欠な「DEI」推進のメリットと好事例・取り組む内容

研修報告書(研修レポート)の書き方は? テンプレートや例文も紹介

社員研修の費用相場はいくら?予算内で最大限の効果を生むコツを解説

DX研修とは? 重要性と効果的なプログラム例・実施ステップ

育成失敗のサインと回避するマネジメントのコツを紹介

実践的な人材育成の進め方|7つのステップと成功のポイントを解説