非連続成長を実現する事業革新の戦略とリーダー育成

- その他

-

山口 英彦

グロービス講師

Euroguruが遺した問い

皆さん、はじめまして。グロービスの山口と申します。

本コラムでは、もはや全ての日本企業にとっての共通課題といっても過言ではない、「非連続成長の実現」について、わかりやすく、かつ実践的な解説を試みたいと思っております。「ビジネスモデル革新」「競争ルールの変更」、あるいは「成功体験からの脱却」といったテーマにも関連する本領域には、様々な経営アジェンダの中でも独特の難しさがあり、伝統的な戦略論だけで考えてしまうと、思わぬ失敗を生む危険性も孕んでいます。例えば、いわゆる Entrepreneurship関連の定石を適用しようと考えても、これらの多くはベンチャー企業のように、無から有を自由に生み出せる環境を前提としています。一方、本コラムで扱う「非連続成長」の経営では、既存事業という足枷を抱えながら、その傍らで新しい事業モデルを育てることを前提としており、高い自由度を前提としたEntrepreneurshipのアイデアは、なかなかドンピシャの処方箋にはなりにくいのが実情です。非連続成長を志向しながら、なかなか跳ぶチャンスを現実のものにできない・・・そんな悩みを抱えた経営現場の方々にとって、少しでも示唆あるコラムになれば幸いです。

さて、まずは初回、あまり堅苦しい話題は避けて、筆者と企業における成長との関わりについて、少し自己紹介も兼ねてお話ししましょう。

「非連続成長」、今回こんなテーマでのコラム連載を始めることになり、真っ先に頭に浮かんだのは、ビジネススクール時代の恩師の顔でした。

Sumantra Ghoshal (スマントラ・ゴシャ-ル)。日本人でこの名前を聞いてピンと来る人は少ないかもしれません。マイケル・ポーター、ピーター・センゲ、ジョン・コッターといった世界的に影響力のある経営学者をManagement Guruと呼びますが、ゴシャール教授の功績は間違いなくその一人に名を連ねるに値する人物で、比較的辛口なエコノミスト誌でさえも、早くから”Euroguru”と呼んでいた大物教授であります。

いまだにグローバル経営を学ぶ際の定番教科書となっている”Managing Across Borders: The Transnational Solution”(邦訳「『地球市場時代の企業戦略 』日本経済新聞社刊)や、組織戦略論の金字塔と称される”The Individualized Corporation”(邦訳『個を活かす企業』ダイヤモンド社刊)の著者といえば、ご存知の方も多いかもしれません。1948年にインドで生まれ、 MITやハーバードで博士号を取得した後、INSEADやロンドン・ビジネススクールの教授、インド経営大学院初代学長などを務めた経営学の大家なのです。

・・・と偉そうに語る私自身も、実はゴシャールの存在を知ったのは、ロンドン・ビジネススクール(LBS)に入学してからでありました。入学して最初のクラス(Understanding General Management)を担当していたDonald Sull准教授(当時)が、「君達がロンドンに来た幸運の1つは、ゴシャール教授の教えを受けられるかもしれないこと。自分は、経営学者としてもそれなりのキャリアを積んだ現在でも、スマントラの前に出ると震え上がってまともに話ができない」と告白するのを聞いて、初めて名前を知った次第です。

それでも当初は「そんなスゴイ教授がいるのか」程度にしか思っていませんでしたが、クラスメートが口々に「在学中に一度くらいはゴシャールの授業を受けてみたいよね」と話していましたし、ある日ゴシャール教授の講演を聞いた日本人のクラスメートが「あんなにジーンとくるクラスは、日本の大学ではあり得ない。彼が話し始めた途端、200人以上いる聴衆のボルテージがいっきに上がるのがわかったよ。とにかく面白かった」とあまりに興奮気味に話すので、徐々に私も「いずれゴシャールの教えを請いたい」と思い始めたのでした。

そして、その機会は意外にも早く訪れます。ゴシャール教授が当時担当していた大規模な研究プロジェクトがあり、そのリサーチャーの募集がかかりました。応募者がどの位いたのかわかりませんが、「日本企業の調査を任せられそう」ということで、幸運にもメンバーの一人に選ばれ、MBAプログラムに在籍しながら、ゴシャール教授の下で企業調査・ケース執筆の仕事をする身となりました。(ちなみに本研究プロジェクトの成果の一部は、その後数々のケースや論文と共に、”A Bias for Action”(邦訳「意志力革命」、ランダムハウス講談社刊)という書籍の形にまとめられています。)

プロジェクトへの参画は決まったものの、ゴシャール教授の研究内容を全く理解していなかった私は、慌てて彼の著書を読み漁ります。その中の一冊に、先にも紹介した”The Individualized Corporation”があったのです。そして、この本を読んで、正直ぶったまげました。それまでMBAで勉強してきた戦略論とは明らかに違うな、と。「組織は戦略に従う」、あるいは「人材が競争優位の源泉」と表層的に結論づける、ありがちな組織論とも違います。

個人の能力への信頼をベースにして、自己変革を続ける企業組織を作り上げる、そのためには会社と社員が新しい関係を構築していく必要がある・・・自分が帰国後に携わりたいと考えていた日本企業再生のヒントが、この本には溢れていると感じました。そしてこの本を読んだ時から、「戦略と人材育成との架け橋をするような仕事、そして、その結果としてできるだけ多くの個人を幸せにするような仕事をしたい」と、自分自身のミッションを意識し始めます。ビジネススクール卒業後、私がそれまでのファイナンスのキャリアを離れ、以来一貫して企業の成長戦略の策定・実行をテーマに、コンサルティングや人材育成の仕事をしているのも、まさにこの時の決意の延長線上にあると言っても過言ではありません。

そして”The Individualized Corporation”は、私にとって、もう1つの大きな出会いをもたらします。この本を通じて、組織学習(Organizational Learning)や当事者意識(Sense of Ownership)、継続的な自己変革(Continuous Self-Renewal)といった概念に、初めて触れました。興味を持った私は、日本に一時帰国した際に本書の邦訳がないかと探し、グロービスという会社が「個を活かす企業」というタイトルで翻訳済みだと知ります。

「この本に真っ先に目をつけるとは、いったい何者だろう?」と、グロービスという企業に興味を持ち、その中でも組織学習(Organizational Learning)を組織名に冠すGOL(Globis Organizational Learning)の先見性に感動してしまいます。「よし、帰国したらグロービスにコンタクトしてみよう」と決意したのが、実は自分がグロービスの一員になったきっかけなのです。(雑誌の取材などで「どうやってグロービスとの接点を持ち始めたのですか?」と尋ねられると、「ロンドンで社長の堀さんとお会いしたので」と答えていますが、よくよく記憶を辿ると、「個を活かす企業」に出会った方が先でした。ちなみに「個を活かす企業」は、新装版が刊行されたので、まだ読んでいない方はぜひこの名著に触れていただきたいと思います。)

その後のことを、少しお話しさせてください。

2004年3月3日、スマントラ・ゴシャールは突然この世を去りました。まだ55歳、経営学者として「これから真の世界的権威に上り詰める」というタイミングでした。生前のスマントラに「ヒデ(注:私のことです)、アカデミックの世界に来ないか?好きなことを好きなだけ考えて、刺激的な人物たちに囲まれて生きていける。人を育てる面白さもある。それでちゃんと金を稼げる。理想的な仕事だぞ」と、光栄にも誘われたことがありました。その時は「まだまだ実務の世界で学ぶことがある」と断りましたが、スマントラは「自分は母国のインドでは貧しかったから、少しでも学費を稼ごうと、実務の世界に長く居過ぎた。年を取ってから転身したせいで、いろいろ苦労もしてきた。遅咲きの研究者は辛いから、決断は早い方がいいぞ」とも、アドバイスしてくれました。

そんな自分が、2002年からグロービスに参画して人材教育や経営研究に携わるようになり、数年前からは大学院の教員という立場にもなりました。何だかスマントラの想定通りの人生を歩んでいるような気がして、苦笑してしまいます。

スマントラは、成長を続ける日本企業のことを相当研究していました。特に画期的な商品を連発していた頃のソニーに大変関心があり、当時御殿山にあったソニー本社には、スマントラと共に何度か取材に伺ったことがあります。当時の大賀会長や出井社長らをインタビューする合間には、スマントラはとにかく難しい質問を自分にぶつけてきたものです。「成長を続ける日本企業の仕組みは、欧米の研究者には知れば知るほどカオスに見えてくる。日本企業の強さは、つまるところ何なんだ?」と。「日本的経営の特徴として・・・」といった具合に、一般的な答えではぐらかしていたら、「どうして日本人は自分たちのことを、明快に説明することから逃げる?もっとチャレンジしなさい」と珍しく注意されたのを覚えています。

「日本企業にとっての成長モデルとは?」・・・それはスマントラとの議論以来、ずっと自分が答えを探している問いであります。そして今、自分はスマントラが興味を示していた数々の日本のトップランナー企業と仕事をし、貢献度は僅かではありますが、まさに彼らの成長戦略の策定・実行のお手伝いをしています。これもやはり、スマントラが導いた縁なのかもしれません。

話を留学時代に戻しましょう。私が留学していたビジネススクールのカリキュラムには、2nd Year Projectというのがありまして、実際のクライアント企業相手にコンサルティング的な成果を残さないと卒業できない仕組みになっていました。もちろんスマントラは私のプロジェクトの担当教官にもなってくれていましたが、「ゴシャ-ル教授の採点は厳しい」と噂に聞いていましたので、卒業できるか最後までドキドキしたものです。後日、自宅に成績通知が届きます。封を開けてみると、心配だった2nd Year Projectも、きちんとpass(修了)となっていました。でも、もし今スマントラが生きていたら、笑ってこう言うかもしれません。「あれは暫定の pass だ。ヒデはまだ俺の大事な質問に答えていないぞ」と。

自分自身の言葉で、日本型の成長経営モデルを語る。そしてスマントラが目指した、個々人が活き活きと働き、持続的成長を実現する企業経営の姿を、リアルな現場感をもって語る。それらができるまで、スマントラから本当の意味でのpassはもらえない。今回のコラム執筆を始めるにあたって、亡き恩師からそんなプレッシャーを再びかけられたような気がしています。

次回からは、いよいよ非連続成長の経営について、背景の経営理論や企業事例を交えながら解説していきたいと思います。ご期待ください。

「非連続成長」を解き明かす

一流の経営者に求められるもの

クライアントの経営幹部育成の場で話す時、幹部候補やその会社の経営陣の方々に対して、私はよくこんなことを申し上げます。

「情」に流される経営は三流

まず「理」で冷静に判断し、後で「情」に報いる経営ができて、二流

一流の経営者は、それに加えて、独自の視点で「非合理の理」に挑戦する

まず、情に流される意思決定が、経営をどれだけ間違った方向に導くかは、本コラムの読者であれば、論を待たないでしょう。典型的なシーンは、事業撤退の意思決定です。「創業者の肝入りで始まった事業だから」「本事業に携わる従業員を路頭に迷わせてはいけないから」といった温情的な理由で、撤退の意思決定を先送りしてしまう。その場の雰囲気では真っ当に聞こえるでしょうが、冷静に理詰めで考えると、意思決定を先送りすればするほど、累積赤字は膨らみ、事業の買い手候補も少なくなり、結果として自社の従業員や株主に与える被害はさらに大きくなる。それは実際に、いくつもの企業の経営現場で繰り返されてきた失態です。情で動けば、目先の衝突は回避できます。が、多くの場合、近い将来にもっと大きな悲劇をもたらします。だからこそ、自覚ある経営者は、いったん自分の頭から情の部分を消し去って、理に基づいた経営判断をし、悪い芽は早めに摘み取る。その結果、不運な立場になる人(例:仕事を失う取引先や従業員)がいるならば、判断を下した後に、最大限の情を持って対応するのが経営のあるべき姿と思われます。

ただし、ここで話は終わりません。経営者にとって、理は2つのレベルがあります。データによって妥当性が証明でき、頭を使えば誰もが賛同できるような理と、常識に照らすと非合理に見えるが、前提を正しく捉え直すと見えてくる理とが。この点については、神戸大の三品教授が明快な説明されています。

「戦略を司る人間には、少なくとも合理(常理)を部分否定することが求められている・・(中略)・・戦略はどこかで多数との同質競争を回避しなければならない。常理が良しとすることは他社も良しとする可能性がきわめて高いということ自体に、すでに致命的な問題があると知るべきである。戦略は、どこかでもっともらしい嘘の虚を衝くときに、最大の威力を発揮する」(「戦略不全の論理」(三品和弘著、東洋経済新報社))

非合理の理

実際、誰もが納得できるような理が全てならば、戦略策定はさほど難しい仕事ではありません。かつて私が戦略コンサルティングに従事していた頃、ある先輩は「企業再生時の戦略は簡単なものだ。選択と集中を断行さえすればいい」と豪語していました。確かに自社の強みが活きる分野に絞る選択と集中は、誰にもわかりやすいロジックですし、目先の成長を追うだけならば十分でしょう。しかし、10年先・20年先の飯の種はそれだけで確保できるのでしょうか?

前回のコラムで、ゴシャール教授と共に、画期的な商品を連発していた頃のソニーを調査したと書きましたが、当時のソニーの経営陣には、非合理の理に挑戦する姿勢が共通して見られました。例えば大賀会長(当時)は、かつてソニーが家庭用TVゲーム機を手掛けることに対し、役員の殆どが反対に回る中、開発者の久夛良木氏を自分のコントロール下において支援を続け、プレイステーションの大成功を生みだした逸話を披露してくれました。また出井社長(当時)は、ちょうど成長中だったPC市場への参入に際して、「後発参入はソニーらしくない」と社内で大反対があったにも関わらず、VAIO発売を進めた意図について、「10年後はネットでのコンテンツ流通の戦いになる。5年後はネットでのトラフィックを競う戦いになる。そして今、ネットへの入り口を押さえる戦いが始まった。私はそんな逆算で考えている」といった趣旨を語っていました。

あるいは、松下電工の会長を務めた三好氏が、こんな言葉を残しています。「自分達が活動する分野のあるドメインの中で、改良商品を作っていく。それを松下電工では『強み伝い』と言っています・・(中略)・・『強み伝い』をやっていくうちに、大体、斜陽産業になってしまうのです・・(中略)・・自分は『強み伝い』に動いたつもりなのだが、社会の動きに合わせたつもりなのだが、社会の動きの方が企業の動きよりももともと早いということだと思います。だからやはり跳ばないといけないのです」と(「経営者インタビュー 経営の現代化は情報公開にあり」(ビジネスインサイト、1994年第6号))。

このような先輩経営者たちの優れた知恵がありながらも、過去に自分が関与したクライアント企業の経営判断を振り返った時、思い出されるのは、誰もが納得できる理を用いてコンセンサスを作ってきた例ばかりです。(私自身、データを提供して経営者に理詰めの意思決定を促してきた立場なので、自戒の意味も込めて。)

何度も言うように、経営判断は理に基づくべきです。一方で、非合理の理への挑戦をも、経営の営みの1つに加えていかねばなりません。しかし現実には、例えば社長クラスの方々を20名ほど集めた場で、「周囲が反対するけれど、自身には明快な理が見えるような案件を、自らのリーダーシップで進めていますか?」と問えば、胸を張ってYesと答えるのは、わずかに4-5名。これが部長クラスの研修になりますと1~2名といったところです。

ところが最近、経営現場が良い方向に変わってきたように感じます。表現は様々ではあるものの、非合理の理への挑戦を促す声が、トップマネジメントから盛んに発せられるようになりました。例えば新商品開発担当者に対して、従来なら「顧客の声を拾え」「市場規模とか、数字の見積もりを精査せよ」「自社の技術優位をよく理解しろ」といった、わかりやすい合理性に経営者がこだわるシーンが多かったのに比べ、最近は「自社の保有技術とか、目の前にいる顧客の声とか、従来の枠組みで発想するな。周囲から反発を受けながらも、前に進める人材を求める」と明言する経営者が多くなりました。製品の同質化が進み、誰もが賛同するような製品開発やプロモーションでは、競合を出し抜けなくなったのも一因でしょう。

そして、非合理の理への挑戦を、企業全体の戦略にあてはめたときによく使われるのが「非連続成長」という表現です。戦略論の不動の定石とも言える「重要顧客のニーズに向き合う」+「既に持っている強みを活かす」では説明しきれない、野心的な成長戦略への期待感です。例えば弊社にも、クライアント企業の経営幹部から、こんな問題意識が寄せられています。

「目の前のズレの修正にとどまらず、非連続の成長に着手できなければ、 我が社はあと何年生きられるかわからない」(大手サービス業 社長)

「社内で上がってくる提案は、従前のビジネスの改善策ばかり。事業のあり方を 根本から捉え直す、非連続発想での戦略提案が欲しい」(大手消費財メーカー 常務)

皆さんの近くにいる経営者も、きっと似たような発言をしているのではないでしょうか。ただ、この非連続成長というフレーズは、経営者の意気込みとして歓迎したいものの、一方では少々困った側面があるように私は感じています。

わかったつもりの非連続成長

非連続成長というフレーズは、どうやら言った本人が、「自分は何か重要なことを言えた」と錯覚してしまいがちな典型的思考停止ワードなのです。経営トップの「非連続成長を目指せ」という指令を受けて、現場の企画担当者も、資料の中で非連続成長という表現を多用するようになりました。ところが打ち合わせ時に、私が相手の意図を明確化しようとして、「非連続成長って、具体的には何でしょう?」と尋ねても、明確な答えは殆ど返ってきません。あるとしても「これまでの延長線上にない成長施策を」、「過去の成功体験を脱却し、新しい枠組みで考えられたもので」と、トートロジーに近い回答になってしまいます。

非連続成長とはいったい何でしょう?連続と非連続との境目には、何があるのでしょう?

何人もの経営者と話した印象では、彼らが非連続成長を叫ぶ際のイメージは、伝統的な言い方をすると、事業の「革新」に限りなく近いようです。

企業の代表的な成長戦略パターンには、大雑把に改善(improvement)・拡張(extension)・革新(leap)の3類型があります(図参照)。改善とは、よく知られる通り、市場も、提供製品・サービスも大きな変更は行わないまま、プロセス効率化や製品の機能追加などで成長を図るものです。拡張には2タイプあり、主に市場の拡大によって図られる成長と、新製品投入によって図られる成長があります。3つめの革新ですが、これはビジネスモデルの変更を伴って達成される成長です。図の説明にもあるように、革新の場合は市場や提供商品の変更を伴う場合もあれば、そうでない場合もあります。例えば P&Gは、世界の一般家庭向けに、生活を向上させる日用品を提供するという点で、市場や提供物自体は不変です。しかし裏にある製品開発においては、従来の自前主義から、社外の技術やノウハウを活用するConnect & Developというモデルに舵を切っており、事業革新の事例としてよく取り上げられます。

以上を踏まえて、非連続成長、すなわち事業革新を定義するならば、「既存事業のビジネスモデル変革を通じて、成長に向かう新たな提供価値を実現すること」といった感じになりましょう。(以後、本コラムでは非連続成長と事業革新とを、注釈のない限りは同義として扱います。ご了承ください。)

なお、今後の議論のために、類似概念との整理をしておきます。 まず混同されやすいのが、「爆発的成長」です。売上や利益といったアウトプット面で飛躍的な伸長を遂げるのが爆発的成長ですが、非連続成長はビジネスモデルを変えるというインプット面で定義されるだけで、アウトプット面(売上や利益)で飛躍的に伸長するか否かについては問いません。記憶に新しい例として、 2009年には抗インフルエンザ商品の国内売上規模が、マスクで前年比6倍、消毒液は受注ベースで30倍になりました(「2009年のヒット商品ベスト30」 日経トレンディ 2009年12月号)が、自明の通り、これは爆発的成長とは呼べるものの、(ビジネスモデル上の変更を伴っていないゆえ)非連続成長には該当しません。もう1つ、ビジネスモデル・イノベーション(BMI)という言葉を見かけることがあります。

これは、文字通りにビジネスモデルの変革を意味するのですが、必ずしも変革前と変革後とで、事業の担い手が同一の企業とは限りません。古いビジネスモデルで固まった業界に、画期的なビジネスモデルを持つ新規プレーヤーが参入するようなケースも、いわゆるBMIには含まれます。これに対して、本コラムが対象とする非連続成長は、既に何らかの事業を抱えた企業自身が、自らビジネスモデルの変革を起こす状況を想定しており、変革前後の事業の担い手は必ず同一企業です。例えば一橋大学の野中教授らはBMIの例として、シアトル系と称されるコーヒーチェーン市場を創造したスターバックスや、現在のコンビニエンスストアの業態を作り上げたセブンイレブン・ジャパンなどを挙げています(「ビジネスモデル・イノベーション」(野中 他著、一橋ビジネスレビュー 2009 Win))。しかし、いずれもイノベ-ティブなビジネスモデルではあるものの、自社内で従来抱えていたモデルを変革した訳ではないので、今回議論する非連続成長の対象からは外れてきます。

非連続成長の核:ビジネスモデル

では、ビジネスモデルとは一体何でしょうか?

経営学の世界では長らく、ビジネスモデルとは「顧客価値創造のためのビジネスのデザインに関する基本的な枠組み」、あるいは端的に「儲かる仕組み」という説明がなされてきました(「ビジネスモデル革命 競争優位のドメイン転換」(寺本 他著、生産性出版))。一方、実務の現場では、コンサルタントや起業家、ベンチャーキャピタリストを中心に、新規ビジネスの全体像、すなわち情報やカネ、商品の流れを図示したものを好んで「ビジネスモデル」と呼ぶ習慣があります。

これに対し、10年ほど前から、ビジネスモデルを要素分解して捉える議論が見られるようになります。代表的なのが、ハーバード大学のクリステンセン教授らが「ビジネスモデルを成功させる要因」として掲げた

- 顧客価値の提供(CVP: Customer Value Proposition)

- 利益モデル(Profit Formula)

- カギとなるプロセス(Key Process)

- カギとなる経営資源(Key Resources)

という4要素への分解です(「ビジネスモデル・イノベーションの原則」(C. M. Christensen 他著、DHBR April 2009))。

このようなビジネスモデル観に対しては、「あるべき姿を捉えたスナップショットの議論に過ぎない」という批判があるのも事実です。つまり、ビジネスモデル変革の難しさは、その基本要素(パーツ)を描く点にあるのではなく、新しいビジネスモデルを試行錯誤しながら自己発見的創造するプロセスにある、という主張です(「ビジネスモデル・イノベーション」(野中 他著、一橋ビジネスレビュー 2009 Win))。確かに、多くのビジネスモデル変革の成功事例では、実行段階で数々の修正が加えられ、当初計画とは異なるビジネスモデルで最終的な成功を収めています。しかし、冷静な観察をするならば、ビジネスモデルの構成要素までが否定されるものではありません。革新の当事者たちは、決して行き当たりばったりでビジネスモデルを作っていたのではなく、4要素に当てはまるような内容を頭に描きながら、新たなビジネスモデルの実験と修正とを繰り返しています。つまり、各要素の中身は実行段階で修正されるものの、構成要素の項目自体は、依然として説得力を持っています。

従って本コラムでも、ビジネスモデルに関しては上記4要素を参考にして、事業革新すなわち非連続成長のメカニズム解析を試みます。ただしビジネスモデル4 要素の中でも、特にCVP(顧客への提供価値)はカギとなる部分です。そこで本コラムでは、4要素のうち、利益モデル・プロセス・経営資源の3つを合わせて「ビジネスモデル」と呼び、CVPはそれらとは独立した要素として扱っていきます。

「クロネコヤマトの宅急便」に見る、事業革新の全体像

各論に入る前に、皆さんよくご存じの「クロネコヤマトの宅急便」を例に、事業革新(つまり非連続成長)の全体像を整理してみましょう(「小倉昌男 経営学」(小倉昌男著、日経BP社))。

1919年に創業したヤマト運輸は、早くから定期便による路線トラック事業を手掛けて急成長し、戦後は関東地区の百貨店配送でシェアを伸ばしていました。ところが’50年代に入ると、他社が次々と長距離輸送に参入し鉄道輸送の需要を奪っていく中、ヤマト運輸は市場変化に乗り遅れ、一転して経営危機を囁かれるようになります。そんなタイミング(’71年)で社長に就任した小倉昌男氏は、もともと自社の勝算が低く、その上に魅力度が低下しつつあったトラック事業を見切り、新しい事業機会を模索します。それが、当時郵便局が独占していた宅配便市場への参入でした。しかし、小倉の構想の前には、社内の「小口の宅急便は、百貨店の配送業務以上に手間がかかるので、儲からない」という反対意見が立ちはだかります。そんな逆風下でも、小倉氏は自身の洞察を分かりやすく説明することで関係者を説得し、試行錯誤しながら宅急便のビジネスモデルを構築し、今や年間10億個以上の荷物を扱う一大事業を育て上げていったのです。

こうした一連の小倉氏の偉業は、どのように整理できるでしょうか?

もちろん多種多様な枠組みが適用可能であるものの、事業革新の全体像を捉えるには1.環境変化の察知、2.CVPの再定義、3.新たなビジネスモデル設計、4.変革の実行、という4つのステップが便利です(図:「事業革新の全体像」を参照)。図からお分かり頂けるように、CVPとビジネスモデルの変化に加えて、ビジネスモデル変革がどうやって始動されるのか(1.環境変化の察知)、どうやったらビジネスモデル変革が企業活動として落とし込まれるのか(4.変革の実行)が、事業革新を検証する上で欠かせない論点になります。

さっそく宅急便の事例を、この枠組みに沿ってみていきましょう。

1.環境変化の察知

当時のヤマト運輸の収益悪化の主因が、実は同社が生き残り策として強化していた百貨店の配送業務でした。百貨店配送は中元・歳暮が大きな比重を占めており、中元・歳暮の時季には荷物量が平常月の7~8倍に膨らみます。運送業者は、このピーク時の取扱量に合わせて配送設備や従業員を抱えざるを得ず、固定費が膨らみます。結果、平常月は赤字続き、盆暮れの2ヶ月で稼いで、ギリギリ通年黒字を確保するという、不安定な収益構造に陥っていました。そのような状況で、業界が二度のオイルショックに見舞われて成長スピード鈍化、しかも人件費や原油価格といったコスト増もあり、このままトラック運送業にとどまることは、赤字企業への転落を意味すると、小倉氏は危機感を募らせます。

2.CVPの再定義

小倉氏は、黎明期にあった宅急便ビジネスへの参入を決断します。つまり、法人顧客(百貨店など)向けの商業貨物のトラック輸送から脱し、一般家庭向けの小口宅配市場へと、事業の軸足を移すことを試みます。顧客便益で表現するならば、「大口荷主が安く大量に荷物を送れる」から「個人の誰もが気軽に荷物を送れる」へと、自社の提供価値を再定義しました。

3.新たなビジネスモデル設計

CVPの変更に伴い、ビジネスモデルの各部分を再設計しています。

<利益モデル>

料金体系は「少数の大口顧客別の長距離逓減・重量逓減の料金」から「不特定多数の顧客に対する一律料金」へ。

コストダウンの方法は「配送ルート固定化(もしくは区域固定)と、大規模な物流センターや大口顧客といった規模化」から、「ネットワーク内の荷物集配密度向上」へ。

結果として、同じトラック運送ビジネスでありながらも、「労働集約型」から、「より資本集約型で限界利益率の高い商売」へと、利益モデルを変化させました。

<プロセス>

特に変化が顕著だったプロセスとして、運送ルート設定や顧客開拓の方法があります。

運送ルートは、「地域固定もしくはルート固定の配送網」から「ハブ&スポーク」へ、顧客開拓は、「大口企業への直接営業」から「取次店による個人顧客開拓」へと、それぞれ変化を遂げました。

<経営資源>

宅急便ビジネスでは、従来のトラック運送業では求められなかった(or持っていなかった)経営資源が求められます。主なものとして、

などがあります。

・ハブ&スポークを実現する全国拠点網や取次店、集配車輌

・広域で営業するための路線免許

・サービススキルを持ったドライバー人材

・親しみやすい「クロネコヤマトの宅急便」ブランド

4.変革の実行

上記のようなビジネスモデルを実現するには、小倉氏は当初抵抗ムードだった社内を、全員一丸の組織に変える必要がありました。従業員の意識を変えるために、例えば下記のような施策を打っていきます。

・人員整理を通じた危機感醸成

・わかりやすい行動基準の設定(例「サービスが先、利益が後」)

・行動を変える上での障害除去(終身雇用の約束、現場への権限付与、など)

・早期の成果創出(取り扱い個数の増加)による信頼感醸成

・退路を断つ(大口法人顧客との取引打ち切り、など)

従業員の意識変容の他にも、ビジネスモデルを動かす上で不足している経営資源の獲得や、持続的競争優位性の構築など、ビジネスモデル変革の実行に必要な手立てを、小倉氏は矢継ぎ早に講じています。

以上、ヤマト運輸の事例を4つのステップに沿って整理してみました。けれども、読者の皆さんの印象は、「実務の経営はもっと生々しいはず」ではないでしょうか?その通り、実務では「環境変化の察知」から「変革の実行」まで、必ずしもきれいにステップを踏んでいくものではありません。経営者はいくつもの悩みや迷いに対して決断を下し、試行錯誤を繰り返しながら、ビジネスモデル変革を実現しています。

では、事業革新を進める経営者は、どんな悩みと向き合う宿命にあるのでしょうか?ぱっと思いつくだけでも、例えば、

- どういう環境変化には改善や拡張で対応し、どういう場合に革新に踏み切るべきなのか?

- どういう事業領域ならば、社運をかけて進出してよいのか?

- 既存のビジネスモデルのうち、何を残し、何を変えるべきなのか?

- 足りない経営資源を、どうやって調達すればよいのか?

- 過去の成功体験で染み付いた行動パターンから、どうやって社員を脱却させるか?

などが挙げられます。

1つだけ、「成功体験からの脱却」について簡単に述べるならば、冒頭に問題提起したように、私達は「社内のどこに成功体験が宿るか?」を知っておく必要があります。私は、成功体験は、社員の仕事のプロセス(型)と、判断を下す際の価値基準に反映されていると考えています。そしてプロセスも価値基準も、目指そうとしている利益モデルに依拠していると。だからこそ、正しい利益モデルを設計し、浸透させる営みが、社員を過去の行動パターンから引っ張り出す上で欠かせないのです。次回以降、事業革新の各ステップ別に、こうした経営の迷いや悩みに対する解決の糸口を、より詳しく解説していきます。

リーダーはいつ跳ぶべきなのか?

最近、政財界のリーダー達が、こんなフレーズで社員の意識変革を促す場面を多く見かけます。「最も強いものや賢いものが生き残るのではない。最も変化に敏感なものが生き残る」と。自社の経営環境の変化を直視し、企業を変革へと導き、そのために自分自身にも変化を迫る。その必要性については、恐らく誰もが同意することでしょう。

あるいは、筆者はこれから経営の一線に立とうとする方々に、「リーダーたるもの、いつも3つの眼で世界を感じながら生きてください」と申し上げます。3つの眼とは、いわゆる虫の眼、鳥の眼、そして魚の眼と呼ばれるものです。足元で起きているお客様や社員の反応を、注意深く分析する、虫の眼。目の前の現象にとらわれずに、複数の事象を俯瞰して重要度や因果関係を読み取る、鳥の眼。そして一番難しいのが、自社の経営を成り立たせている環境条件の変化、いわば潮の変わり目を見つける、魚の眼。この3つの眼の話をすると、全員が「その通りですね。実践してみます」と大きく頷きます。

ところが現実とは厳しいもの。環境変化に直面しながらも事業革新に踏み切れず、市場のリーダー的地位を奪われた企業事例は、枚挙にいとまがありません。名経営者とされる人物でさえも、自身の回想録などで「あの時は環境変化を正しく読めなかった」と告白しているのをよく目にします。それほど環境変化の察知という営みは、数多い経営の難所の中でも、「言うは易し、行うは難し」の極みの1つなのです。

事業革新という大きな賭けに向かって、リーダーはいったい、いつ跳べばよいのでしょうか?

何を見ておくべきか?:好調企業を失墜させる環境変化

環境変化の察知力を磨こうと考えた時、当事者であるリーダーが最初にぶつかる壁は、時間との戦いかもしれません。リーダーに対しては誰もが「より広い視野を!」と期待します。しかし、日々の経営判断に追われている忙しいリーダー達に対して、果たして影響があるかどうかもわからないようなマクロ環境要因を「あまねく見る習慣を持つべし」と諭すのは難しいものです。ある経営幹部は「意中の女性にのめり込んでいる最中に、『将来に備えて別の伴侶探しも同時にやれ』と言われた若者のような気持ちだ」と呟きました(笑)。

そこで私がまずリーダー達にお薦めしているのは、既存のビジネスモデルを競争劣位に追い込んできた、典型的な環境変化要因を自分の「頭の引き出し」に入れておくことです。幹部研修などの場で、典型的な要因リストに沿って自社の経営環境の変化を予測してみるだけでも、従来は意識できていなかった「将来の危機」に気づくことが多くあります。

例えば、早稲田大学の山田教授は、リーダー企業に対して競争業者(同業の競合のみならず、他業界からの侵入者も含む)が攻撃を開始する際の典型的なトリガーとして、以下の3つを挙げています(「逆転の競争戦略」(山田英夫著、生産性出版))。

(1)非連続的技術革新

(2)ユーザー・ニーズの変化

(3)法律・制度の変化

粗い分類のように思われるかもしれませんが、自社のビジネスモデルが機能している前提を、この3つの観点で疑ってみるだけでも、何らか発見はあります。

さらに米国の教育機関Corporate Executive Boardが、世界の大手企業500社以上を対象にして、企業成長が大きく下方転換していく経緯を詳細に調査しています。本調査では、下方転換の要因を大きく16のカテゴリー(規制措置などの4つの外部要因、イノベーションマネジメントの失敗などの8つの戦略的要因、人材不足などの4つの組織的要因)に分類しており、より精緻に環境分析をする場合は、こちらを参考にすると良いでしょう。

なお筆者のこれまでの認識では、特に技術革新と顧客ニーズの変化とが同時に起きた場合に、高い確率で非連続成長の失敗(つまり、環境変化に対応した事業革新ができず、企業の成長が下方転換する)が生じています。いわゆる破壊的イノベーション(「The Innovator’s Dilemma」(C. M. Christensen, HBS Press))もこの類の一つですが、競合(他業界からの侵入企業も含む)が技術革新によって低価格帯での提供を始め、それを市場が受け入れる兆候を示した時は、業界上位企業にとって特に危険なタイミングです。えてして既存の上位企業は、品質やブランド面での優位性によって局面を乗り切れると判断してしまい、ローエンドの新興企業への対抗策が手薄になって、結果的に大きくシェアを大きく奪われてしまいます。

実際、先に紹介したCorporate Executive Boardの調査では、企業成長の下方転換のほぼ4分の1が、こうした「プレミアム・ポジションへの囚われが原因」と結論づけました。古くは、自動車市場でトヨタやホンダの躍進を許したGMやフォード、小売業界でKマートに市場を奪われたシアーズなど、皆さん良くご存じの事例も多いことでしょう。近年では、携帯電話にローエンド需要を代替されたデジタルカメラや携帯音楽プレーヤー、手軽なネット販売にシェアを奪われつつある旅行代理店なども該当します。またBOP市場で欧米のグローバル企業や現地の新興企業がボリュームゾーンを攻めて急成長しているのに比べ、ハイエンド以外に入り込めない日本企業群も、同じような構図で捉えられるでしょう。

視界を曇らせないために

以上のように、過去の経営の事例分析を参考にした切り口で、自社の周辺を見渡してみることで、危険な環境要因の多くを浮き彫りにすることができます。ただ浮き彫りにしただけで、それが将来的に自社に与える影響を解釈し、「跳ぶべきタイミングが来た」と事業革新の必要性を認識できなければ、「察知できた」とは言えません。実際、幹部研修の場でも、同じ環境変化を巡って「真剣に対処すべき危機的要因」と捉える人と「それほど重大な要因ではない」と捉える人とに二分されます。後者がもし判断を見誤っているのだとしたら、どうしたら彼らの視界の曇りを晴らすことができるのでしょうか?「視界には入っているのに、見えない」という状態は、何としても打破せねばなりません。

筆者が一番よく見かけるのは、「ゼロベースで考えよ」や「アンラーンせよ」といったアドバイスです。もちろんゼロベース思考自体は間違っていないものの、筆者の指導経験では、大抵の人はゼロベース思考を迫られると、アウトプットの量を極端に減らしてしまいます。「ゼロベース思考せよ」をそのまま受け取ると、「これまでの思考パターンで考えない」ですので、自力で思考枠組みを再構築できる人でない限り、通常はどう考えたらいいかの指針を失った状態で、ただ時間を浪費する結果になりかねません。従い、一定量の思考トレーニングを予め積んでおくことが、本アプローチを機能させる前提になります。

次によくあるのが、環境の誤認をもたらす原因を列挙し、「あなた(の会社)はいずれかの症状に陥っていませんか?」と問いかけるスタイルの指南です。判断を誤ったリーダーや企業の事例に対しては、プライドから来る現実否認、既に築き上げた事業モデルへの固執、近視眼的な競合認識・・・等々の背景分析が先人達によって十分なされていますので、その1つ1つについて正しく自問自答していけば、相応の効果はありそうに見えます。ただし、こちらも筆者が見る限りでは、「どれも当てはまらない」と過度な楽観に終わるか(自己認識が甘い人に多い)、目先のことから大事な経営判断まで一括りにして「できていない」と自己否定してしまうか(謙虚な日本人にはこちらが多いようです)で、肝心の環境変化の認識になかなか焦点が当たらないように見受けます。従って、こちらのアプローチも、正しい自己振り返りの作法を身につけておくことが、大前提と言えるでしょう。

上記のように入り口のアプローチは色々あるものの、リーダーにとって本当に跳ぶべきタイミングなのか、即ち自社が事業革新に踏み切るべき要因が起きていると言えるのか、この議論に決着をつける基準は実はシンプルです。結論だけ言えば、起きている環境変化と自社の利益モデルとの因果関係を見積もり、中長期的に現利益モデルの瓦解が生じるかどうかで、反応すべきか否かの一次判断を下せます。(添付:「環境変化の察知&利益モデルへの影響解釈」を参照。)ただし、このプロセスをお伝えするには、利益モデルの理解が不可欠ですので、次々回以降に改めて触れたいと思います。

なお、ここまではリーダー個人の視野や解釈力を高めることで、重要な環境変化を察知する話をしてきました。補足するならば、個人の眼で直接見える情報量には限界があるため、やはり集団として環境察知できる組織作りを目指したいものです。自社ビジネスモデルが機能する前提条件の共有、現場情報を組織に還元する経路の確保、赤旗の兆候を正面から議論する習慣の徹底・・・などなど、リーダーが自らの「魚の眼」を補完するためにやれることは結構あります。前回も述べたように、事業革新というのは経営トップ自身にとっても未経験の仕事ですので、(最終意思決定を下すのはトップしかいませんが)環境認識や新たなビジネスモデル構想作りの段階では、現場の力を借りる価値は十分あるはずです。

以上、今回は環境変化の察知に関し、よく質問される2つの難所、「何を優先的に見ておくべきか?」と「見えたものを、どう解釈をすべきか?」について、筆者なりの考えを書いてみました。

経営の立場で考えると、いくら環境変化から自社の将来に危機感を覚えたとしても、それだけでは跳ぶことはできません。もう一つ、「どこに向かって跳ぶのか?」-すなわち、今後自社がどんな土俵で戦うのかとのセットで考えなければ、責任ある経営判断はできないものです。そこで次回は、新しい土俵の設定、つまりCVP (Customer Value Proposition)の再定義について述べてみようと思います。

注:今回は危機的な環境変化が察知されることで、事業革新の必要性を認識するという前提で話をしてきました。非連続成長に踏み出した例には、こうした Reactive、すなわち環境変化への対処からビジネスモデルを転換するケースが多いものの、一方ではよりProactive、すなわち内発的な動機に基づき、能動的に事業革新を仕掛けるケースも散見されます。わかりやすい例でいえば、スティーブ・ジョブズに率いられた昨今のAppleの躍進でしょうか。iTunesをプラットフォームにしたiPhoneやiPadによる市場創造は、既存事業への危機対応というより、貪欲な事業機会追求の結果と見るのが適切でしょう。こうしたProactive型の実例はあるものの、今回は話をシンプルにするために、環境変化対応として動くreactive型にフォーカスを絞って解説しています。

経営はどこに跳べばよいのか?

先日、「非連続成長の経営」をテーマに講演した際、聴衆のお一人に声をかけられ、「自社では新しいビジネスモデルの議論は盛んに出るが、トップが決断しない」という悩みを伺いました。私はその方の悩みに共感しつつも、決断を渋る経営陣を一概に非難できないとも感じています。というのも、既に触れてきたように、ビジネスモデル転換を伴う事業提案は、とかくこれまでの経営常識に逆らうような判断を求める部分があります。提案される新事業は、例えば、

- 自社顧客が「欲しい」と言っていない

- 自社の強みが活きない

- 既存事業に比べて、市場規模が小さく、利幅も薄い

- 既存事業との共食いやブランド棄損を引き起こす恐れがある

といった欠点を往々にして抱えています。皆さんが経営の立場であれば、そんな提案に対しては、(たとえ「何か手を打たなくては」と危機感を持っていたとしても)やはりGoサインを出すのを躊躇するのではないでしょうか?

それでもリーダーは、しかるべき時に非連続成長に向けて跳ぶ決断を下さなくてはならない・・・経営って、本当に難しいと思います。今回は、こうした一筋縄ではいかない意思決定についてお話しましょう。

前回の結びでは、経営が「跳ぶ」意思決定をするには、環境変化が自社に及ぼす危機の察知に加え、どこに向かって跳ぶのか-つまり、今後自社が戦う土俵についてのアイデアが必要だと述べました。そこで今回は、新しいCVP (Customer Value Proposition)、つまり「誰に対して、どんな製品・サービスを通じて、どんな価値を提供するか」という土俵の再定義について、

- 新しいCVP の選択肢を挙げる

- 選択肢を評価する

- 意思決定する

という3ステップで見ていきます。

1.新しいCVPの選択肢を挙げる

自社が新たに目指すCVPの選択肢を探す上で、参考になる枠組みは色々あります。例えば、近年人気のブルー・オーシャン戦略。ご存じの通り、ここでは新しい市場空間を考えるアプローチとして、「代替産業に着目する」や「業界の機能志向や感性志向を問い直す」といった6つのパスが提案されています(“Blue Ocean Strategy” (W. C. Kim 他著、HBS Press))。

ただ正直な告白をすれば、こうした分析的枠組みが決め手となって、次の事業機会を発見し、成功したという話を、筆者自身は(経営学を教える立場ながら・・)これまで聞いたことがありません。もちろん「視点を拡げるきっかけになった」「アイデアの妥当性を確信した」といった声は聞きますので、経営学が提供する枠組みには一定の効用はあるものの、あくまで事業機会を考えるヒントだと思っておくのが賢明でしょう。

現在、多くの実務家や研究者が重視するのは、より解釈的な取り組み、端的には「対話」という営みです。対話とは、解決すべき問題やゴールが明確ではない中で、異なる言語体系にいる人々が意見をぶつけ合うことで、当初思ってもいなかったようなアイデアを生み出すプロセスを意味します。研究者によっては、(顧客の行動観察のように)非言語コミュニケーションでの接触を含めて対話と捉える、あるいは対話によって生まれる統合という効果に着目する場合もありますが、対話というプロセスがイノベーションのカギになる点では共通しています。筆者も、新しいCVP候補を探す上で、対話の効用を否定しません。対話を通じてイノベ-ティブな市場機会を発見し、そこに向けて自社のビジネスモデル転換を図る・・・そんな流れで事業革新を起こせたら、理想的でしょう。しかしイノベーティブな市場を見つけ出そうとするあまり、対話機会の確保に過度に時間や人材を投入してしまわないよう、注意したいものです。というのも、非連続成長の成功事例を分析していると、ある意外な事実に気付きます。実は、非連続成長を図る際の新しいCVPは、必ずしもイノベ-ティブである必要は無いのです。ある時は既に競合が手掛けている事業領域だったり、ある時は自社内で誰かが既に小さく手掛けている事業だったりします。

例えば、何度も引き合いにしているヤマト運輸の宅急便。一般的にはゼロから市場を切り拓いたと思われていますが、小倉昌男氏は当時を振り返って「郵便局の牙城である個人宅配市場にいかに切り込むか?」と画策していたことを記しています(「小倉昌男 経営学」(小倉昌男著、日経BP社))。つまり、全くの新市場を発見したというより、既に郵便局が手掛けていた家庭用小包市場にまずは着目したのです。一方、宅配便市場参入に反対した当時の役員たちは、「そんな仕事をすれば赤字間違いなし」と、せっかく目の前に見えていた市場を最初から見切っていました。同じ市場を見ていながら、参入意欲を持つ小倉氏と、関心さえ示さない役員達との差異が印象的です。

他にもこうした事例を挙げるとキリがないのですが、新しいCVPの選択肢を考える際の難しさは、画期的な市場機会を「思いつく」以上に、既に視界に入っている市場を安易に選択肢から「捨てない」点にあるというのが、筆者の考えです。

2.選択肢を評価する

それでは、本来ならば意思決定の俎上に載せるべきCVP候補を、うっかり選択肢から外してしまうのはなぜか? CVPを評価する難しさに触れつつ、この問いに答えていきましょう。

筆者が経営の意思決定現場を見聞した限りでは、経営がせっかくのCVP候補を捨ててしまうのには、大体2つのパターンがあると見受けます。

- 評価基準を誤る

- 過小評価してしまう

先に「過小評価してしまう」の実態から。

新しいCVPの選択肢を評価する時、PDCAをきちんと回している真面目な企業ほど、顧客調査でニーズの存在を確認しようとします。顧客の声を拾う行為自体は良いのですが、問題は得てして、「既存の優良顧客」が持っている「現在のニーズ」ばかり集める点にあります。現状の自社の製品・サービスに十分満足している人達ですから、新しい提供価値を示されても積極的な賛同を示さないことが多いでしょう。そんな調査をもって「市場ニーズは限定的」と結論づけては早計であり、本来ならば、「自社が取り込めていない顧客」の「将来ニーズ」に照らしてみないと、新しいCVPが持つ市場ポテンシャルはわからないはずです。

それでも顧客の声を検証するならば良い方で、先入観だけで判断し、可能性あるCVPを捨てているケースも散見されます。例えば、ネットへの対応に乗り遅れた企業の過去の経営資料を見せて頂くと、「自社のコスト構造ではウェブ販売はペイしない」「店や営業員が持つ付加価値は、ウェブ上では実現できない」といった分析がよく出てきます。でも、「提供する付加価値を変える分、コスト構造にメスを入れたら儲かるのか?」といった突っ込んだ分析は、なかなか見当たりません。こうした企業では「ウェブ販売=コストが見合わず、儲からない」という表面的な理解をした結果、ビジネスモデル転換を先送りしてしまったと推察されます。(このように「事業領域A=儲かる、事業領域B=儲からない」と属する領域だけで魅力度を判断してしまう誤った思考法を、一橋の沼上教授は「カテゴリー適用法」と名付けて、注意を促しています。(「経営戦略の思考法」(沼上幹著、日本経済新聞社))

もう1つの「評価基準を誤る」について。

今日のマネジメントの意思決定行動を見ていると、事業(機会)評価にあたって「1.市場の魅力度(規模や成長性など)」と、「2.自社の経営資源で優位性を築けるか?」の2つの基準を用いるのが、一般的なようです。筆者自身が大学院や企業研修で経営戦略を講義する際にも、強調しているポイントの1つです。ところが、この判断基準が成り立つには、ある前提が必要であることは十分認識されていません。それは自社が平時にあること。言い換えると、現在の利益モデルが安定的に成立している状態です。

事業環境が平時でない場合には、2つの判断基準のウェイトを変える必要が出てきます。例えば経営破綻もしくはそれに近い、いわゆる「有事」の場合、事業を取捨選択する基準は「2.優位性を築けるか?」を優先します。事業の赤字垂れ流しを止血するには、市場成長性が乏しかろうと、まずは自社が優位性を持ててキャッシュが稼げる事業を中心に考える必要があります。

一方、「嵐(有事)の前の平時」とも言うべき時期があります。今は利益モデルが成立しているが、環境変化によって早かれ遅かれモデルが瓦解していく可能性がある、そんな時期です。前回の議論でお分かりの通り、非連続成長に向けて跳ぶタイミングは、まさにこうした「嵐の前の平時」と一致します。そして「嵐の前の平時」の場合、事業選択の基準は「1.市場の魅力度」を優先します。今後10~20年の成長を考えて、まず何よりも魅力的な土俵を選び、「既存の経営資源で優位性を築く」は最大限目指すものの、足りない経営資源はこれから取得すればよいとする考え方です。

1960年代のセコムは、契約先に警備員を派遣する人的警備の会社として急成長していましたが、飯田社長は当時から、今のビジネスモデルでは質の高い警備員確保には限界があるし、人件費高騰によって契約料金も値上がりし、いずれ成長が止まると危惧します。そこで機械警備への転換を検討しますが、エレクトロニクス技術やネットワーク管理の経験が全くない同社には、当然ながら茨の道が予想されました。それでも飯田社長は、外部の電機メーカーや当時の電電公社の協力を取り付けながら、初の機械警備システム「SPアラーム」を見事に普及させていきます(「世界のどこにもない会社を創る」(飯田亮著、草思社))。つまり、実現したいCVPが先、必要な経営資源の調達や優位性構築は後、という思考手順の実践例と言えます。

3.意思決定する

環境変化により、現在の利益モデルが崩れるリスクを認識した。そして、新たに自社がフォーカスすべきCVP候補も見えてきた。あとはリーダーの決断のみ・・・そんな状態まで達したとしても、やはり意思決定には躊躇するものです。そのくらい、新しい土俵に向けてビジネスモデルを変えていくのは、不確実性の高い選択なのです。

経営に決断を迫る場で私はよく、「今と将来とを比較せずに、このままの将来と自らが創る将来とを比較して判断ください」と申し上げます。事業革新の結果として何が起こるかを想像すると、既存事業との共食いだったり、大胆なリストラだったり、あるいは大きな企業買収への挑戦だったりと、デメリットや苦労がいくらでも思い浮かびます。従って、安定した「今」と、事業革新を起こしたときの「将来」を比べると、普通は「今のままの方が良いだろう」と感じてしまうのです。でもこれは、ありがちな誤った比較です。本来「やる/やらない」を決めるうえで比較すべきは、このまま無策の場合に行きつく将来と、事業革新に踏み切った際に訪れる将来。この2つのシナリオを正しく比べれば、事業革新に進むことは、短期的には痛みを伴ったとしても、数年後にはより明るい未来を手にできる、と冷静な判断を下せるケースが多いのです。

加えて認識したいのは、この段階で下す経営判断はあくまで一次的なものである点。目指すCVPに向けて適したビジネスモデルを設計し、試験的に動かしてみなければ、成否の最終判断はつきません。実際、今回引き合いにしたヤマト運輸の宅急便事業も、セコムの機械警備事業も、まずは小さく始めてみて、成功の可能性を確信してから大きく展開する動きに踏み切っています。

最初の段階では、少し肩の力を抜いて「まずは種まきをする」という意思決定でよいと思います。ただし同時に、2つのことも決めておかねばなりません。

1つは、本業との隔離方法です。利益モデルが従来と異なるような新規事業を、通常の事業開発組織に任せれば、新事業成功の芽はほぼ間違いなく摘み取られてしまいます。(どうしてそうなるのかは、いずれ詳しく解説します。)従って、既存事業の価値基準や業務プロセスとは切り離して仕事ができる場所を作って、事業開発していく必要があります。クリステンセン教授も「破壊的技術を商品化する業務を、初期の破壊的事業による売上、利益、わずかな注文を十分業績に活かせる小規模な組織に任せる」のが、ほぼ唯一の対応手段だと指摘しています(“The Innovator’s Dilemma”(C. M. Christensen著、HBS Press))。

もう1つは、初期段階では種まき感覚で良いとは言ったものの、「だらしない多角化」にならないよう、継続可否を諮るタイミングと基準は定めておくべきでしょう。特に日本企業には、現場の創発性を重んじるあまり、トップの意思が見えない無秩序な事業集合体に陥る傾向が強いので、注意したいものです。

ビジネスモデルの転換

突然ですが、皆さんは日頃、どんな基準でご自身の服を選びますか?

「自分の体型に合った服を着る」―筆者はこれが服を選ぶ際の大原則だと思っています。ところが先日、40歳を過ぎても、学生時代と全く体重が増えていない人物がいたので、「太らないコツは?」と尋ねてみたところ、面白い習慣について教えてくれました。その人物は「着たいと思う服をまず買い、次のシーズンにその服を着こなせるよう、一年かけて体幹を鍛え直すのだ」と。(ちなみに「体幹」とは、人間の胴の部分のことだそうです。私も初めて知りました。)

その時は「たかが服を着るために、自分の体型まで変えるなんて!」と衝撃を受けましたが、よくよく考えてみると、同じような習慣がビジネスの世界でも一般化しつつあります。筆者は仕事絡みで、年間にだいたい20~30本の新規事業戦略の立案に関わりますが、以前ならそのうちの8割以上は「自分の体型に合う服を選ぶ」、つまり既存の自社の組織能力活用を重視して事業領域を選んだケースだったと思います。ところがここ数年、「服に合わせて体型まで変えてしまう」、つまり既存の組織能力を所与とせずに、参入したい事業領域を先ず決め、能力要件の整備は後回しで考えるようなケースが急に増えてきました。それだけ「従来の戦い方では生き残れない」との危機感が募っている証拠でしょう。

今回は、企業にとっての体幹の鍛え直し、つまり基本構造となるビジネスモデルの転換について考えていきます。

ビジネスモデル再考

本コラムの第3回で、自社の顧客提供価値(CVP: Customer Value Proposition)を実現するためのビジネスモデルを、以下の3要素で定義しました。

- 利益モデル

- カギとなるプロセス

- カギとなる経営資源

まずは各要素について、解説していきます。

■1.利益モデル

利益モデルの類型を論じた本として有名なのが、スライウォツキー氏の「The Art of Profitability」(邦訳「ザ・プロフィット 利益はどのようにして生まれるのか」(A. Slywotzky著、ダイヤモンド社))です。利益モデルを23類型に細分化しており、普通の人の頭にはなかなか入り切らない難点はあるものの、示唆に富んだ良書でしょう。あるいは早大の大江教授は利益創出パターンを7つに類型化した上で各々について具体的な戦略例を提示しており、一般的にはこちらが活用しやすいかもしれません(「なぜ新規事業は成功しないのか」(大江建著、日本経済新聞社))。

ところが利益モデルの考え方が普及した弊害でしょうか、「私が提案する事業は、マルチコンポーネント・モデルです」とか、「ブロックバスター型から顧客ソリューション型への変身を図りましょう」とか、利益モデルをもっともらしいコンセプトから考え始めてしまう人が少なくありません。困るのは、提案者にその中身を尋ねてみると、やはりイメージ先行で、十分儲けのメカニズムを考えていない残念なケースが時々、いや結構見受けられることです。

本来、「利益モデルを考える」とは、地味で骨の折れる作業です。通常、利益モデル設計では収益サイドの方程式、いわゆる収益モデルを固めます。収益モデルは、物販を例に「単価×販売数量」と単純化して解説されているのを見かけますが、そんな単純ではありません。まず収益源としては、物販収入の他にも、広告収入や金利収入、手数料収入など、様々なタイプが考えられます。その上で、「誰から」「何に対する対価として」「どのタイミングで」「いくらを」「どうやって回収するのか」という5項目を、1つ1つ丁寧に決めていきます。

収益モデルが決まったら、次にコストサイド、つまり「単位当たりコストをどうやって下げるか?」も検討します。コスト構造を予想した上で、コスト削減のカギ(規模の実現なのか、社内資源の有効活用なのか、ヒット率向上なのか・・等々)までを考えて、ようやく「利益モデルを考えた」と言えるのです。

■2.カギとなるプロセス

ビジネスモデルと言うと利益モデル(もしくは収益モデル)ばかり注目されますが、ビジネスプロセスの設計なくしてCVPの実現はあり得ません。特にそれぞれの業界において、勝敗に直結する機能(=カギとなるプロセス)があり、この部分での優位性構築は不可欠です。

肝に銘じておきたいのは、カギとなるプロセスは一定ではなく、事業ステージによって変わりゆく点です。例えばアスクルが93年に参入した文具通販の場合、当初は、新しい文具の購入方法を認知を促す市場啓発や、先行して顧客ベースを広げる営業活動が、損益分岐点を越える上で重要でした。(その意味で、アスクルが既存の文具店を活用したエージェントシステムは、顧客開拓をスピーディに進める上で、大変理に適った方策でした。)

その後、文具通販の競合が増えてくると、自社サービスの差別化が求められます。アスクルは98年頃からCRMシステムを本格稼働させ、顧客企業ごとにウェブサイトをカスタマイズしたり、顧客ニーズを吸い上げた独自商品開発に取り組んだりすることで、新規参入業者との差別化を図りました。加えてアスクルは積極なシステム投資でも知られ、02 年にはメーカーと販売情報や需要予測を共有するSYNCROMART(シンクロマート)を稼働させ、在庫を減らしたり、欠品を防いだりすることで、収益構造をいっそう強固にしていきます。

上記をもう少し一般化すると、参入期には通常、ビジネスプロセスの中でも事業規模確保に貢献する機能がカギになります。続いて、競合参入が相次ぐ事業拡大期には、差別化を強固にするための機能強化が、そして事業環境が安定してくると、利益モデルを改善させるための機能強化が、それぞれカギとなる傾向があります。アスクルの場合は、カギとなるプロセスが、1.市場啓発と新規営業⇒2.CRMによる情報提供や商品開発⇒3.効率的なオペレーションと、時間とともに変化してきた経緯が窺えます。新ビジネスモデルの設計時に、こうした時系列変化を見込んでおけば、次に述べる必要な経営資源の蓄積も、計画的に進められるようになります。

■3.カギとなる経営資源

ビジネスモデル設計でもう1つ考えなくてはならないのが、先のビジネスプロセスを回すために必要な経営資源、すなわち人材や技術・ノウハウ、設備、ブランドなどの確保です。ただし最初から経営資源を完璧に揃えるのは困難ですので、先述したようなカギとなるプロセスの変化に沿って、その時々に求められる経営資源獲得に集中していくのが妥当な取り組み方です。

なお、経営資源に関しては慎重に議論したいポイントが2つあります。

1.自前の経営資源をどこまで活用すべきか?

2.足りない経営資源をどうやって調達すべきか?

ここは事業革新の実行に関わる重要な論点なので、本コラムの次々回くらいで詳説するつもりです。

ありがちな設計の失敗

ビジネスモデルの各要素がわかったとして、新しいビジネスモデルを設計する際の注意点をもう少し紹介しましょう。よくある失敗パターンが2つほどあります。

ひとつは、CVPを企業側の論理で設定してしまうケースです。

逆説的ですが、ビジネスモデル変革のコツは、「まずビジネスモデルを考えないことが成功への糸口となる」(「ビジネスモデル・イノベーションの原則」(C. M. Christensen 他著、DHBR April 2009))と言われます。つまり、ビジネスモデル変革の必要が生じた時には、真の顧客ニーズを満たすCVPを先に定義し、ビジネスモデルを描くのは後回しにすべきである、と。この手順を外して、ビジネスモデルの青写真から考え始めようとすると、既存の自社の経営資源やプロセスの活用をつい優先してしまい、顧客にとって魅力のないCVPになりがちです。

例えば、従来からウォークマン事業や音楽コンテンツを有していたソニーは、音楽のネット配信+携帯音楽プレーヤーという新形態の事業に、早い段階から参入します。にもかかわらず、AppleのiTunes+iPodに大きく水をあけられてしまった要因の1つとして、データ圧縮方式として既に普及していた MP3方式ではなく、ソニーが自社開発した規格のATRAC3に固執した点が指摘されています(日経ビジネス 2005年3月28日号 「ソニー アップル追撃への包囲網」)。ソニーにとっては自社技術を活かせ、かつ(ATRAC3は著作権保護機能を持つゆえ)自社の音楽コンテンツを守れるメリットがありましたが、データをいったんATRAC3方式に変換する手間を強いられる顧客にとっては、魅力に欠ける商品でした。(ソニーはその後方針変更し、04年12月にMP3方式対応の商品を発売しています。)

もう1つ見かけるのが、ビジネスモデルの要素間に不整合が見られるケースです。特に、せっかく顧客ニーズを捉えたCVPや利益モデルを描いても、その実現に必要なプロセスや経営資源の変更を怠ってしまう例は、枚挙に暇ありません。

例えば、「モノ売り」スタイルからソリューション型ビジネスへの革新を図る企業は、相変わらずたくさんあります。しかし掛け声ばかりで、ソリューション提案を担う人材の採用育成や、現場のソリューション提案を支援するリソース(ソリューション設計をする専門組織やナレッジ共有のシステムなど)の確保をせず、革新が期待通りに進まない企業が後を絶ちません。あるいは店舗販売をウェブ販売にシフトさせる革新の場合にも、(店舗とウェブでは顧客の属性や購買行動が異なっているにもかかわらず)単に店舗で販売していた商材をウェブに載せただけに終わっている事例が、小売業や旅行代理店、リテール金融などで見受けられます。

ビジネスモデルを支配する価値基準

ここまで薀蓄を並べてきましたが、「ビジネスモデルの青写真を描くのは大して難しくない。過去の成功体験に染まった人々を、新しいビジネスモデルに向かわせるのが、本当のチャレンジではないか」と感じる読者も多いことでしょう。筆者も全くその通りだと思います。これまで新規事業支援に関わった経験だと、異なる事業領域に転換する際、関係者を新しいビジネスモデルに向かわせるには、以下のような点が特に難しいようです。

- 価値追求スタイルの違い。例えば、カスタマイズ品を高価格で売る事業から、低コストの標準品を効率よく売る事業へ

- 時間感覚の違い。例えば、製品技術が数年間安定している事業から、月単位で目まぐるしく変わる事業へ

- 単位の違い。例えば、商売のボリュームをt(トン)で測る事業から、g(グラム)で測る事業へ

- ニーズ対応方法の違い。例えば、顕在化した顧客ニーズを丁寧に拾って商品化する事業から、プロダクトアウトで市場創造する事業へ

上記を俯瞰して気づくのは、いずれも事業に関わる人々に、価値基準の変更を伴っている点です。価値基準とは、事業運営において、関係する社員が何を「良し」と考え、何を「回避すべし」と考えるかの判断軸のこと。実は、日本企業が昨今直面している事業革新では、こうした価値基準の変更が幾重にも求められていることが、経営の舵取りを一段と困難にしています。例えば、先進国相手に展開してきた事業を、BOP市場を狙った事業に転換する際には、何よりまず「価値追求のスタイル」において、高付加価値製品から、機能を絞った廉価製品へのシフトが求められます。しかし、こうしたトレードダウンに対しては、「製品進化の歴史に逆行してしまう」と、日本人の多くは抵抗感を覚えると言われます。新興国市場を攻める際には、この他にも「時間感覚」や「ニーズ対応方法」といった点で、価値基準の変更が求められているのが実態です。

最後にもう1つ指摘しておきたいのは、価値基準がビジネスモデルの各要素と密接に絡み合っている点です。例えば、大切にすべき顧客は誰かという点で価値基準はCVPに反映されていますし、どういう指標(顧客数なのか、オーダーあたりの金額なのか、顧客内シェアなのか・・等々)を追求すれば利益が最大化されるのかといった点で、利益モデルと価値基準は表裏一体の関係にあります。カギとなるプロセスとか、カギとなる経営資源といった際の「カギ」が、価値基準において重要視されるポイントであるのもお分かりいただけることでしょう。

従い、筆者自身が新しいビジネスモデル設計を考える際には、CVPとビジネスモデルの3つの要素に加えて、それらをつなぐ価値基準をしっかり言葉にして入れ込むように心がけています。(ちなみにクリステンセンはプロセスの一項目として価値基準を入れています(「ビジネスモデル・イノベーションの原則」(C. M. Christensen 他著、DHBR April 2009))が、筆者はもう一段上位の概念として、利益モデルやプロセスと並列で扱った方が良いのではないかと考えます。)

いわゆる「成功体験」の正体とも言えるこの価値基準を、一体どうしたら変えることができるのか?事業革新の実行について語る回で、詳しくお話してみようと思っています。

事業革新の実行~不足を言い訳にしないために~

1か月ほど前の出来事です。

クライアント企業内で何カ月もかけて詰めてきた新規事業企画に、経営陣から正式にGoサインが出されました。担当常務が当初の投資上限額などについて一通り方針を話し終え、次の議案に移ろうとした時、提案者に向かって会長が言いました。「当面はこまめに私の所に報告に来てほしい。社内外の役立ちそうな人物はできる限り紹介するし、困りごとの相談にも乗るから」と。

毎年何十件もの事業提案の支援をしていますが、経営トップからのこうした積極的な発言に出くわすことはそう多くありません。どこの企業の経営トップも、事業案の検討には細心の注意を払います。が、一度Goサインを出した事業に対しては、投資額がよほど大きかったり、最初から大きな成果が期待できたりする事業でもない限り、多忙な経営トップは権限移譲と称して自らの関与度合いを下げてしまいがちです。冒頭の会長の発言は、新規事業の実行マネジメントの難しさをよく心得た数少ない例として印象的だったのです。

戦略イノベーションの研究家たちは、次のように指摘しています(“Ten Rules for Strategic Innovators” (V. Govindarajan et al. 邦訳「戦略的イノベーション 新事業成功への条件」 ランダムハウス講談社))。

“CEOはその計画をあらゆる角度から吟味する・・(中略)・・CEOは、その計画にゴーサインを出し、最高のゼネラルマネージャーを張りつけ、役員達にも面倒を見てやってくれと言い渡す。

それから彼は、大きな失敗を犯す。一件落着とばかりに、巨大企業のごく一角にすぎない新規事業から、目を離してしまうのだ”

非連続成長、すなわちビジネスモデル変更を伴う事業革新の場合、新規事業を軌道に乗せるまでの実行マネジメントは、事業戦略の立案と同等、あるいはそれ以上に高度な経営スキルを要します。

特に事業革新では、自社の既存の強みを活かすことよりも、新しいCVP(顧客への提供価値)の実現を優先しますので、実行にあたって経営資源不足に直面する確率は高くなります。ところがこうした局面で、日本企業の経営者は「せっかく社内に○○という資産があるのだから活用しろ!」と、社内の経営資源の「借用」にこだわる傾向があります。あるいは社内に必要な経営資源がない場合には、「小さく生んで大きく育てよう!」との掛け声の下、大胆な意思決定は先送りし、自前で技術やチャネルといった経営資源の開発を、ゆっくり進めていく傾向もあります。しかしながら、こうした自前主義では太刀打ちできなくなってきているのが、今日の現実です。

本コラムでは、これから2回にわたり、事業革新の実行面について解説したいと思います。まず今回は、経営資源の調達に絞って考えていきましょう。

社内からの借用

前々回に解説したように、新ビジネスモデルの設計を経て、革新後のビジネスモデルを機能させるのに必要な経営資源が洗い出されてきます。そして、その調達にあたって当事者がまず考えるのは、社内からの借用でしょう。しかし、母体企業にどんなに豊富な経営資源があったとしても、経営の関与なしでは、新規事業チームはそれらを十分に借用できません。

というのも、既存事業に関わる母体企業の社員と新規事業チームに属する社員との間には、しばしば近親憎悪に似た感情が発生します(“Ten Rules for Strategic Innovators” (V. Govindarajan et al. 邦訳「戦略的イノベーション 新事業成功への条件」 ランダムハウス講談社))。この感情は、新規事業が既存事業との共食いを起こす恐れがある、あるいは(停滞感のある既存事業部門に比して)新規事業が活気づいているような場合に顕著です。特に事業革新の場合は、「既存のビジネスモデルでは立ち行かない」と、新規事業が既存事業に対する批判から発生しており、相互の感情をいっそう複雑にします。こうした近親憎悪の感情が顕在化している場合、既存事業側から新規事業のメンバーに対して、自然と経営資源が提供されるとは期待できないでしょう。

そこで両者の協力関係を作り出すのが、実行時における経営の役割になります。例えば、

- 新規事業の重要性を母体企業側に認知させる

- 母体企業側に経営資源を提供するインセンティブを与える(人事評価にカウントする、相互のP/Lに費用負担を反映する、等)

- それでも利害対立する場合は仲裁役を引き受ける

といった営みが、経営資源の円滑な借用のために求められます。

とはいえ、何でもかんでも社内から資源を借用すれば良いものでもありません。特に次のような場合に、筆者は内部調達を諦めるようアドバイスすることがあります。

- 既存の経営資源を活用しても、新規事業領域での競争の肝となる部分で、競合優位に立てない場合。例えば花王は、1985年にフロッピーディスク事業に参入しましたが、シェアは最大で15%が限界でした。磁性粉の塗布に得意の界面活性技術を活用できたものの、業界内には他にも有効な技術が存在しており、花王は製品機能で他社を圧倒できませんでした。もしも当時、花王が本気で記録媒体事業を育てるつもりであれば、社内技術にこだわらずに、最も優位な技術を外部に求めるべきだったでしょう。(実際には、本業とは顧客も販売チャネルも異なる難しい事業領域であり、98年の撤退は英断だったと思います。)

- 資源の借用と同時に、既存事業の悪しき価値観までも新規事業チームに伝染してしまう場合。第6回で解説したように、旧来のビジネスモデルにおいての時間の感覚やニーズ対応の姿勢といった価値観は、往々にして新しいビジネスモデルにフィットしません。例えば人事や財務などの間接部門は、母体企業の機能を共有するのが効率的に見えますが、新規事業の運営にフィットしない価値観まで引っ張り込まないよう、注意が必要です。私のクライアントの某企業では、人材育成システムは企業グループ全体で共有しつつも、評価・報酬システムは事業体ごとの設計に任せ、新規事業チームが既存事業の価値観に染まるのを回避しています。

このようにして、新ビジネスモデルに必要な経営資源のうち、社内に存在していないもの、あるいは存在していても安易に借用すべきてないものが、新たに調達すべき経営資源の項目として洗い出されてきます。

内部開発か、外部調達か?

では自社内から借用できない経営資源は、どんな方法で入手すればよいでしょうか?

経営資源の調達方法には、大きく言って自社内開発、M A、外部とのアライアンス(ジョイントベンチャーや資本参加、フランチャイズといった形を含む)の3形態があり、それぞれ図のような利点と欠点があります。(“Corporate Strategy: A Resource-Based Approach” (D. J. Coliis et al、邦訳「資源ペースの経営戦略論」、東洋経済新報社))。

各々の利点・欠点を勘案しながら調達方法を選択するのですが、欧米企業が事業を入れ替え可能なポートフォリオと考えるのに対し、日本企業は自社の事業のすべては何らかの関連性を持っていると考え、M Aやアライアンスのような外部調達よりは自社内開発に頼る傾向が強くあります(「成長戦略とM Aの未来」(ジェラルド・アドルフ他著、日本経済新聞出版社))。過去の海外企業買収での苦い経験や、技術やノウハウの外部流出への恐怖感なども、日本企業が自前主義にこだわる背景にあるのでしょう。

しかしながら、近年の成功企業の事例調査をしてみると、通常の競争環境、特に新興国市場を巻き込んだグローバル競争に晒されている業界では、自前主義はもはや限界を迎えているのを如実に感じます。ここでは「脱・自前主義」に関連して、最近の戦略論で主流になりつつある考え方を、いくつか紹介しましょう。

まずはアライアンスの1つの形態である「オープンイノベーション」です。これはUC Berkeleyのチェスブロウ教授が提唱した概念で、「企業が社外のアイデアやテクノロジーを有効に活用する一方で、自社のアイデアを他社に活用してもらい、イノベーションの価値を高めること」と定義されます(“Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape” (H. Chesbrough著、邦訳「オープンビジネスモデル」 翔泳社))。オープンイノベーションに積極的な企業として有名なのがP Gです。ちょうど本コラムを執筆している当日の日経夕刊の一面トップにも、「生活用品開発へ研究成果を交換 -「自前」改め期間短く」という記事が掲載されています(日本経済新聞 2.2012.2年12.2月16日夕刊)。本記事によれば、既にP Gは主力品の3分の2をこの手法で開発しているとのことです。

オープンイノベーションは主にR Dに関する話ですが、グローバルで成功している企業の多くが、R Dに限定せずにバリューチェーン全体で、社内の経営資源と社外のそれとをうまく使い分ける戦略を採用しています。例えば、ファーストリテイリング。同社がSPAという製造・小売の一貫モデルを採用しつつも、中国のパートナー企業に製造委託しているのは有名な話ですが、最近では製品開発で東レとパートナーシップを結び、ヒートテックなどのヒット商品を生み出しています。さらには中国の電子商取引大手のアリババと組んでネット通販に参入する、製品デザインでは、ジル・サンダーのような著名デザイナーやディズニーなどの異業種ブランドと組むなど、アライアンスを積極活用しています(「学習優位の経営」(名和高司著、ダイヤモンド社))。

アライアンスと並び、もう1つの外部調達手段であるM Aに関しても、日本電産やJTのように企業買収を駆使して成長する企業が国内から出てきています。さらに海外に目を向けると、GEやJ J、ニューウェル・ラバーメイドなど、昔からM Aを成長戦略の核に据えているプレイヤーが数多く存在しています。こうした企業のM A活動を調査してみると、次のような発見があります。

- 同業他社をのみ込んでスケールメリットを追求する「規模を買う」タイプではなく、自社が欲しい経営資源(技術やブランドなど)を持っている企業(多くは異業種の中小規模企業)を取り込もうとする「機能を買う」タイプの買収を、主にしていること。

- 経験を積むことでM Aが上手くなること。M Aに慣れていない日本人経営者は、企業買収と聞くと一世一代の大きな賭けのように身構えますが、実際にはM Aはスキルを磨くことで成功確率を向上できる、一種の組織能力と言えそうです。

鍛えるべきM&A力

ビジネスモデル転換を実行するために、特に日本企業が磨くべきM A能力とはいかなるものでしょうか?3点ほど述べてみたいと思います。

■1.候補先リスト化の習慣

企業買収に慣れていない企業で、過去の買収案件の検討開始のきっかけを尋ねると、「投資銀行から打診された」とか、「社長同士が会合で意気投合した」といった答えが返ってきます。

本来ならば、新ビジネスモデル完成に向けたロードマップを描き、その実現のために欲しい企業を日頃からリスト化しておくのが望ましいでしょう。実際に日本電産の永守社長は、拡大事業領域を「中・大型モーター」「制御回路・ソフト」「半導体」の3つに定め、その実現に必要な要素技術を持つ企業のリストアップを常に行っているそうです(「学習優位の経営」(名和高司著、ダイヤモンド社))。こうした能動的なリスト化が済んでいると、M Aの意思決定においてスピーディでブレのない判断ができたり、次に述べる価値算定でも無用な高値掴みを回避できたりといった効果が期待できます。

■2.企業価値算定の腕前

買収を不得手とする日本企業の残念な共通点として、買収先企業の価値算定を投資銀行に頼り切っている実態が見受けられます。価値算定の精度を上げるには、実はファイナンスの知識は基本的なものでほぼ十分であり(もし知らなくても、ここは外部を頼ればよい)、むしろ肝となるのは自社にとっての買収案件の戦略的意味合いです。例えばJTがRJRナビスコの海外たばこ部門を買収した際には、JTの経営陣は、買収先の経営陣の布陣、経営方針、向こう5年間の工程表などを事前に作り上げ、それに基づいた施策を想定した上で買収シナジーを定量化し、買収価格を決定しています(「アクセンチュア流 逆転のグローバル戦略」(西村裕二著、英治出版))。自社内で買収後の戦略見通しを描けることが、妥当な企業価値の算定にダイレクトにつながるのです。

■3.組織的融合のスキル

これも日本企業が苦手とする点の1つです。買収先企業の経営陣に任せきりにしてコントロールを失うか、介入し過ぎて買収先の貴重な人材の流出を招くか。この両極端を避けて、買収先企業を自社グループの一部として融合させなければ、買収の果実は手にできません。

GEなどM Aの巧者とされる企業が買収先に移植する内容は、各社が独自のパッケージを持っており、一概に「これが必勝パターン」と呼べるものは見当たりません。ただし、買収先企業の経営状況が可視化できるように管理会計システムは共有したり、コンプライアンスリスクを防止するための経営理念や行動規範を浸透させたりといった活動は、共通して見られます。逆にそれ以外の部分では、できるだけ買収先企業の経営の自立性を尊重し、買収効果の最大化を図るのがコツのようです。

いずれにせよ、日本企業は小さな買収案件から始めて経験を積み、上記のようなM&A能力を組織内に蓄積する必要がありましょう。

事業革新を画餅にしない

事業革新の実行を進める上で、重要な取組みが5つほどあると筆者は考えています。

- 変節:社員の意識や行動パターンを、新しいビジネスモデルに適した形に入れ替える

- 転用:社内外の経営資源を、新しいビジネスモデルに適した形に転じて活用していく

- 学習:仮説検証を繰り返しながらビジネスモデルに修正を加え、完成度を上げる

- 突破:事業上のトレードオフを経営資源の集中投下で克服し、競争優位性を固める

- 昇華:新ビジネスモデルの成功を、他領域にも横展開し、組織全体に根付かせる

前回は、この5つのうち、新しいビジネスモデルを実現する上で足りない経営資源の獲得、すなわち2の「転用」の解説をしました。今回は、5つの中でも特に事業革新の成否に影響する「変節」と「突破」にフォーカスを当てて、事業革新実行の勘所を見ていきます。

変節:新しい土俵に社員を連れてくる

自社の利益モデルを瓦解させる環境変化が生じている時、経営者は新しい土俵で戦うために、既存事業の延長線上にはない新たな戦略の構築を迫られます。こうした状況で、経営者が自身の頭の中のビジネスモデル発想や、社員のあるべき行動イメージをガラリと入れ替えることを、「跳ぶ」と表現してきました。とはいえ、経営者自身が意を固めて跳んだとしても、いざ後ろを振り向いたら誰もついてきていない・・そんな状況も起こり得ます。ビジネスが団体戦である以上、経営者は社員の発想や行動規範にも「変節」をもたらし、新しい土俵に仲間を導かねばなりません。

どうしたら、社員の変節を導き、一人ぼっちにならない「跳び」ができるのでしょうか?

事業革新を焦る経営者は、想定通りにビジネスモデル転換が進まないと、しばしば「社員が既存の事業モデルの『慣性』から抜けられない」、「過去の成功体験を忘却できない」と弱音を吐きます。筆者は、このタイプの悩みに対する処方箋は2つから成ると考えています。1つは、「組織の慣性」とか「成功体験」と呼ばれるものの正体を理解すること。もう1つは、記憶を消そう/捨てようとするのではなく、記憶を上書きすることです。

まず、成功体験の正体から探ってみましょう。本コラムで何度か紹介してきたクリステンセン教授の「イノベーションのジレンマ」では、成功した企業が破壊的技術に対して無能力になる(いわば、成功体験に縛られる)要因として、「プロセス」と「価値基準」に着目しています(注)。筆者(私)も、いわゆる成功体験の多くは、クリステンセンが呼ぶところの「プロセス」と「価値基準」で形成されるという点で、大いに共感するところです。

例えば「イノベーションのジレンマ」の中で、成功体験が組織内のプロセスと価値基準とに宿っていく構図は、次のように描写されています(「The Innovator’s Dilemma」(C. M. Christensen, HBS Press))。

“方法が有効であれば、従業員はみずから、創業者の問題解決方法や意思決定基準の正しさを経験することになる。その方法をうまく利用し、連携して反復作業に対処していくうちに、プロセスが確立していく。同様に、創業者が決めた優先順位にしたがって、様々な資源利用を決定し、商業的に成功すれば、企業の価値基準が形成され始める”

さらに、プロセスと価値基準の定着が、既存組織の変化対応力を削ぐ様については、次のように記されます(「The Innovator’s Dilemma」(C. M. Christensen, HBS Press))。

“組織が、最初にプロセスや価値基準ができた時と同様の問題に対処しつづけるかぎりは、組織のマネジメントはさほど難しくはない。しかし、これらの要素は、組織にできないことも明らかにするため、企業が直面する問題が変化した場合には、無能の原因となる”

このように成功体験の本質が、組織内で共有されてきたプロセスと価値基準だとするならば、社員に変節を促すためには、プロセスと価値基準をゼロから作らざるを得ない環境に彼らを置いてしまうのが有効でしょう。実際にクリステンセンの研究でも、成功した企業が次の破壊的技術に対して迅速に動けたのは、「経営者が自律的な組織を設立し、破壊的技術の周辺に新しい独立事業を立ち上げる任務を与えたときだけ」との結果が示されています(「The Innovator’s Dilemma」(C. M. Christensen, HBS Press))。

「発想を転換しろ」とか「今までのやり方は忘れろ」といった掛け声で、組織の記憶(クリステンセン流に言えば、プロセスと価値基準)を拭い去ろうとしても、なかなか変節は進まないものです。たとえば思い切ってゼロから新しく組織をつくり、そのまっさらな組織環境に社員を移してしまう…新しいビジネスモデルに合った、新しいプロセスと価値基準を獲得してもらうのは、このくらいの荒療治の方が近道です。新しいプロセスや価値基準がインプットされれば、それまで持っていた古いものは自然と消えていきます。これが、「組織の記憶は捨てるのではなく、上書きするもの」と先に述べた所以です。

突破:「できる」を「勝てる」へ

「変節」によって、新事業に従事する社員のプロセスと価値基準を入れ替え、「転用」によって、新しいビジネスモデルの必要条件を揃え、「学習」によって、新しいビジネスモデルの完成度を上げていく。これらの3つの実践だけでも大変ですが、3つをクリアして到達するのは、まだ新しいビジネスモデルが円滑に機能するというレベルです。さらに高い水準、つまり新しい土俵でのリーダー企業となるには、競合企業が容易に追随できない要素が必要です。事業を「できる」レベルから「勝てる」レベルに上げるには、どうしたらよいでしょう?

一般にどんな事業においても、より良い商品やサービスを提供する際にぶつかるトレードオフが存在します。例えばファーストフード業界では、商品提供のスピードと、できたて商品の提供とは両立しないとされてきました。つまり同業界の調理オペレーションは伝統的に、客の回転率を上げるために、すぐに商品を渡せるよう事前に作り置きするタイプか、注文を受けてから調理する代わりに、客に番号札を渡して何分も待たせるタイプかのいずれか。以前のマクドナルドは前者の代表例であり、モスバーガーやフレッシュネスバーガーが後者の例になります。

ところが日本マクドナルドは、注文を受けてから驚異的なスピードで出来たて商品を提供する厨房システム「MFY(メイド・フォー・ユー)」を、2000年頃から導入し始めます。これは業界の常識であった「できたて」と「スピード」とのトレードオフを、見事に打ち破る仕組みでした。04年に日本マクドナルドの社長に就任した原田氏は、このシステムの重要性にいち早く気づいて導入計画を前倒しさせ、社長就任当時に50%未満だった導入率を、1年後には96%まで引き上げました(朝日新聞05年3月21日朝刊)。

いち早くトレードオフを突破した企業は、多くの場合、持続的な競争優位を手にします。というのも、トレードオフを越えた先では、好循環が回り出して事業基盤が急拡大します。ファーストフードの例で言えば、美味しい「できたて」がスピーディに供されることで、顧客満足度が上がる⇒客数が増える⇒規模が効く⇒ コストが下がる(値段が下がる)⇒さらに客数が増える、という具合に。また顧客満足度が上がって、客数が伸びている段階で新メニューを投入すれば、客単価までも上げることができます。実際にマクドナルドの原田社長は、就任後まずMFYでオペレーションを整え、100円マックで客数を増やし、その上で「えびフィレオ」や「クォーターパウンダー」といった高付加価値商品を投入して客単価を向上させて、同社の好業績につなげました(「リーダーの研究 日本マクドナルドホールディングス 原田泳幸 CEO」(日経ビジネス 2009年5月11日号))。

しかもトレードオフを破ろうとする果敢な挑戦に対し、既存の競合企業は業界の常識で「上手くいくはずがない」と考え、静観してしまうのです。実際に筆者が 2005年に某ファーストフードチェーンの経営企画にインタビューした時には、「マクドナルドの現場はMFYのせいで悲鳴を上げている」と冷ややかな反応でした。こうして他のプレイヤーが静観している間にも、マクドナルドは設備投資と人材育成を進めて新しいオペレーションを磨き、広い顧客ベース(客数)と安定的に稼げるメニュー(客単価)を獲得して、圧倒的な事業基盤を確立しました。

事業革新の実行でも、上記のように新しい事業領域でのトレードオフを見つけ出し、その突破に向けた集中投資をして、競合をいっきに引き離せばよいのですが、、、現実の経営舵取りはなかなか難しいようです。

経営者の心情としては、「跳んだ」先の新しい土俵での事業は

- これまで成功を重ねてきた事業に比べて、未知のことがあまりに多い

- 成功している既存事業との共食いが怖い

といった感覚が拭えないものです。新しいビジネスモデルへの転換は重い判断であるゆえ、筆者自身も第5回コラムで「肩の力を抜いて『まずは種まきをする』という意思決定でよい」「試験的に動かしてみなければ、成否の最終判断はつかない」と書きました。が、参入から何年経っても、ずっと「小さく生んで大きく育てる」という種蒔き感覚で経営していては、競争から一歩抜け出せません。その時のコラムで挙げたセコムの例にもあったように、最初は小さく始めながらも、トレードオフを破るポイントを見つけたら、やはり大胆に資金や人材を投入(セコムの場合は機械警備システムに集中投資)したいものです。

実はトレードオフ突破の考え方は、本コラムで何度も取り上げてきた小倉昌男氏著「経営学」でも解説されています。同書の中に、こんな一節があります。「サービスとコストは常にトレードオフ(二律背反)の関係にある・・(中略)・・経営者の仕事とは、この問題を頭に入れ、そのときそのときでどちらを優先するかを決断することに他ならない」と(「経営学」(小倉昌男著、日経BP社))。

実際に宅急便事業では、利益を確保する上で、サービスと価格とは二律背反になりがちです。全国への翌日配達のサービスを実現しようとすれば、過疎地のネットワーク整備にまでも資金を投じる必要があります。あるいは翌日配達に間に合わせるためには、送付先の住所が怪しい場合、ドライバーが出荷主にわざわざ長距離電話をかけて問い合わせる対応も避けられません。これらはいずれもコスト増要因となるため、宅急便事業で利益確保するには、翌日配達というサービスの看板を下ろすか、運賃にコスト増分を上乗せするかの二者択一を迫られます。ただし、サービスの質を下げるにしても、運賃を値上げするにしても、顧客を増やす方向には働かないため、利益確保できたとしても事業の成長スピードは犠牲になってしまいます。

そこで小倉氏は当初から、このトレードオフの突破を試みます。運賃を抑えたまま、翌日配達の実現に向けて出来る限りのサービスをする。当初は利益が圧迫されますが、サービス水準が上がって顧客が増え、ネットワーク上の荷物の密度が上がれば、早期に損益分岐点を越え、利益が出る。その利益をサービス向上に再投資すれば、さらに顧客が増えていく・・そんな好循環を生み出しました。

小倉氏の手腕が光るのは、上記のトレードオフ打破の構図を捉えていただけでなく、どうコミュニケーションを取ったら、社員が望ましい方向に動くかも計算済みだった点です。同氏は「サービスが先、利益は後」をモットーとして掲げ、コスト云々よりもサービス向上に社員の注意を向けさせます。また利益計画を慎重に考えるあまり、営業所の車両やスタッフへの投資が後手に回ってしまうのを避けるため、「車が先、荷物は後」「社員が先、荷物は後」と先に投資をして潜在需要を掘り起こしていく順序も明確に示しました。

その後、ヤマト運輸の成功を見て、いっきに35社が宅配便事業へと参入したにもかかわらず、同社の独走状態が長く続いたことは言うまでもありません。これこそが、「できる」を「勝てる」にいち早く変えたプレイヤーだけが手にする果実なのです。

以上、事業革新の実行に関して、前回は「転用」、そして今回は「変節」と「突破」に絞って解説しました。まだ触れていない「学習」や「昇華」も大事な取り組みですので、別の機会にお話してみたいと思います。

事業革新の担い手を育てる

事業革新リーダーの前提条件

筆者は「リーダーの経営能力は、学習すれば向上できるもの」と考えており、実際にリーダー育成研修を経てビジネスパーソンが大きく成長される姿を、数限りないほど目の当たりにしてきました。とはいえ、「これが人材選抜段階での前提になっていれば、リーダー輩出の確度はもっと上がるはず・・・」と感じる点が、やはり幾つかあります。ここでは、非連続成長を目指す企業に対して、筆者がよく「リーダー人材発掘の観点」としてアドバイスするポイントのうち、わかりやすいものを2つほど紹介しましょう。

1つめは年齢です。「日本企業の経営者は歳をとり過ぎている。もっと若い世代を経営に登用すべきた」といった論調を、よく耳にしますね。例えば神戸大の三品教授は、企業が事業ドメインを大きく変える行動を「転地」と名付けた上で、「40代以上の経営者は、どのような事業に転地するかを自ら考えるのではなく、転地先の事業の選定も含め、すべてを30代に一任することが必要だ」と主張されています(「“転地先”を決めるのは、経営者ではなく当事者」(日経ビジネスオンライン、「三品和広の日本企業改造論」 2010年10月12日号))。(30代がベストかどうかはさておき)若いリーダーの登用に、筆者も賛成です。

ただ、なぜ年齢がそれほど重要な要素なのでしょうか?一般的には「経営はタフな仕事なので、体力がある若い世代の方が有利だ」とか、「若い世代の方が、長期的な自社の将来を我が事として捉えられる」とかいった理由が言われます。それらも否定はしませんが、経営者として事業革新を導く上では、「事業経営に携われる残り時間」がポイントだと筆者は考えます。

というのも、事業革新の事例調査で見えてくるのは、「ビジネスモデル転換を成し遂げるには、長い年月を要する」という厳然たる事実です。特に、新しい CVP(顧客への提供価値)をどこに設定するか、言い換えれば新しい戦いの土俵をどこに定めるかは、優秀な経営者であってもすぐに見つけられるものではありません。サラリーマン経営者の場合、現場にいる頃から新しい事業機会の探索を始め、ミドルマネジメントの立場で事業をトライアル的に始め、役員手前くらいで事業革新を遂行して結果を出す。その手柄を持って経営トップに上がり、次の事業革新の担い手を育てる・・・そのくらい長いスパンで取り組まざるを得ません。先の三品教授は一例として、繊維メーカーであるセーレンの川田社長を紹介しています(「1人の“窓際”社員が成し遂げた業態転換」(日経ビジネスオンライン、「三品和広の日本企業改造論」 2010年7月20日号))。川田氏はセーレンを自動車用シート材のトップメーカーへと成長させた立役者ですが、30代半ばから自動車シート用の布地の開発に着手し、実績を買われて役員に就任し、その後社長として一気に同社の「転地」を実行しました。このように非連続成長を成し遂げた経営者の多くは、トップに上り詰める10年以上も前から、事業革新に着手しているものなのです。(注1)

もう1つは、非主流分野での事業経験です。よく言われるのが、「自社に新しい風を吹き込み、変革を断行するには、外部の人材を経営に登用するとよい。しかし日本ではCEO人材の市場が確立していないため、外部に近い社内傍流部門や子会社からの異能人材の抜擢が効果的である」と。基本は間違いではないのですが、実際に経営者育成の現場に立ってみると、傍流や子会社で積んだ経験は、リーダーにとって単なる「新しい風の吹き込み」以上の価値があることを痛感します。

本コラムでも繰り返し述べてきたように、非連続成長の実現には、既存のビジネスモデルの限界を認識し、新しいビジネスモデルの設計をする必要があります。ところが経営者候補と目される人材の中にも、ビジネスモデルの再設計をすんなりと考え始められる人と、そうでない人がいるものです。後者は、口では「我が社も過去の遺産とは決別し、新たな事業モデルを・・」とおっしゃいますが、心の底で「自分はこの業界の勝ち方は心得ている」という自信があるのか、踏み込んだ事業革新プランに対してなかなか積極的な態度を示しません。こういう人は、いざ業績低迷の原因を問われると、「組織の風通しが悪い」「人材のレベルが低い」と組織のせいにしてしまい、戦略やビジネスモデルが環境とミスマッチを起こしている点を正面から認めない傾向があるように見受けます。

一方で、前者の人達に、「どうしてビジネスモデルにまで遡って考えようと思ったのか?」を尋ねると、自社の強みが効かない傍流事業での苦労や、競争環境が国内とは全く異なる海外事業立ち上げの経験などを通じ、「土俵が変えれば戦い方も異なる現実を、潔く受け入れるようになった」と言います。つまり、事業革新の思考プロセスを起動するのに、非主流分野での事業経験がもたらす認識が、極めて効果的なのです。

それでは、事業革新の担い手となるリーダー育成として、実際にはどんな研修がふさわしいのか?本コラムの最後に筆者の考えを述べてみたいと思います。

OJTでの限界

具体的な議論に入る前に、まず「そもそも研修が必要なのか、OJTだけで十分ではないか?」という疑問に答えておきます。この問いに対する筆者の答えは、「OJTだけでは、事業革新の担い手が輩出される確率は低いだろう」です。

予め申し上げておくと、実務での修羅場体験はリーダーの成長には欠かせないものだと、筆者も考えています。それでも先のように答えるのは、OJTがその基本機能からして、既に組織内にある知見を拡大再生産させるものであり、未知のものを組織内に取り込むのに適した仕組みではないからです。本コラムの第3回で、こんな風に書きました。

特に国内大手企業の場合、戦後の高度経済成長期に形成されたビジネスモデルを磨き上げ、それを周辺領域に応用することで、これまで成長を続けてきました。つまり現役経営者の多くは、前回コラムで書いた「改善」や「拡張」といったタイプの修羅場を乗り越えた勝者ではあるものの、実は「革新」についてはご自身も未体験なのです。その意味では、経営者も新入社員も、「過去の成功体験を捨ててビジネスモデルを変える」という点に絞ると、見識に大差ないないと言えるかもしれません。

既にお分かりの通り、事業革新のプロセスは殆どの企業や経営者にとって未知のものであり、OJTを通じて鍛えられる知見ではないのです。OJTで目的は達せられないならば、どんな研修を実施すれば、事業革新の知見をリーダーの血肉にできるのでしょうか?これが研修企画担当者を悩ませる、次の問いになります。

自社課題型研修を正しく使う

最近の経営者育成を目的とした研修では、経営学の学習やリーダーとしての意識涵養を施した後に、自社課題型研修やアクションラーニングと呼ばれるプログラムを利用するのが主流です。これは研修の参加者(経営者候補人材)に自社の実在する経営課題に関する分析と解決策立案を課して、最後に現経営陣に向けて提言をしてもらうもので、参加者には、彼らが日常的に扱っている課題よりも高次元で広範囲の、まさに経営トップが頭を悩ましているような課題に取り組んでもらい、ストレッチを促します。これまでの経験則だけでは解けない課題なので、参加者は解決策立案の過程で、研修で学んだ知識の活用に必死で努めるのです。新しい知見を吸収しながら、実務への応用の仕方を学ぶには、効果的な研修フォーマットといえましょう。

ところがこの自社課題型研修は、目指す姿を関係者が十分共有していないと、迷走する危険性を孕んでいます。特に近年、経営者が渇望する「非連続成長」への思いは、自社課題型研修の設計を一層悩ましいものにしているように思います。

典型的な失敗はこんな流れで起きます。ある年の自社課題型研修の最終提言を受けた社長が、「次代を担う諸兄には、従来の枠にとらわれない、もっと大胆な発想をして欲しい」といった感想を漏らします。そのコメントを受けて研修企画担当者は、翌年の実施に向けて「従来の枠を越えた大胆な発想」との期待に応えようと、必死で考えます。色々と悩んだ挙句、自らの頭でひねり出す、よくある答えは、

- 自社ビジネスに直接関係のない情報のインプット(多いのは、哲学や政治経済といった一般教養分野の講演)

- 自身の思考の癖を認識し、クリエイティブに考える体験をするワークショップ

の2つ。これらを自社課題検討の前に実施しておけば、最終提言も「従来の自社のビジネスの枠を飛び越えた大胆な」内容になるだろうと淡い期待を抱きます。

ところが皆さんも察しがつく通り、例えば政治経済の勉強や、あるいはブレインストーミングの練習を多少したからといって、最終提言のレベルが急に上がることはあり得ません。むしろ肝心の課題検討の時間数が減らされていたりする分、最終提言は分析の粗さが目立つものになりがちです。当然ながら、最終提言を聴いた社長は「今年度は、昨年以上に手応えがなかった」と残念そうな態度を示すことでしょう。場合によっては研修の効果に疑問を感じて、ストップしてしまうかもしれません。

問題は、評価する側も、企画する側も、そして提案をする側も、あるべき姿を明確に言えない点にあります。「従来の枠におさまってはいけない」という点では全員認識は一致していますが、枠とは何なのか、どうしたら「枠を越えた」と認められるのかは、誰にも具体的なイメージがないのです。

でも、本コラムを継続して読んで頂いた皆さんは、もうお分かりかと思います。経営トップが期待する「従来の枠を越える」とは、実はビジネスモデルを転換することに他なりません。そしてビジネスモデルを転換するとは、CVP・利益モデル・プロセス・経営資源のセットを、整合性ある形で変化させることです。経営トップが求める「大胆さ」も同じこと。決して「これまで聞いたことも見たこともないような、びっくりするほどユニークな発想」を求めている訳ではありません。「変化の幅は大きいけれども、変化への道筋が見えて、将来性を感じられる提案」こそが、経営トップが求める「大胆な提案」です。

筆者は実際に、多数の企業で自社課題検討のアドバイザーを務めてきましたが、「従来にない大胆な提言を期待する」と言っている経営陣に対しても、極めて正攻法の(恐らくその会社の人なら一度や二度は考えたことがありそうな)提言をぶつけて、ほぼ100%満足頂けてきた手応えがあります。カバーすべき内容はシンプルです。

- 迫りくる環境変化の危機を示す

- 新しい環境下で実現すべきビジネスモデルを示す

- 目指すべきビジネスモデルと、現状のそれとのギャップを示す

- 上記のギャップを埋めるために考えられる手段(M&Aなど)を示す

- 組織を新しいビジネスモデルに向かわせるためのプランを示す

これらを、基本はデータを用いて論理的に、時に志を込めて情熱的に提言できれば、経営トップが渇望する「大胆さ」を十分満たすことができます。それは同時に、提言する側にとっても、非連続成長を導く一連の流れを擬似的に体験し、これから自身が立ち向かう本番のチャレンジに向けて手応えを得る貴重な機会となるのです。

従って、研修企画担当者の方にアドバイス申し上げたいのは、まず関係者が表明している期待内容を正しく理解すること。経営トップはよく「斬新」「大胆」「飛躍」といったキーワードで期待を伝えてきますが、その意味を慎重に解釈することです。そして期待する方向がやはりビジネスモデル転換なのであれば、その分野に関する知見を持った教授やファシリテーターの力をきちんと借りることです。自社の課題検討だからと言って、社内の人間だけで運営したらダメですし、どんなに話が面白い先生を揃えても失敗に終わるでしょう。まず事業革新のイロハを伝えられなかったら、非連続成長に向けた手応えある擬似体験は永遠に叶わないのです。

注1「日産のカルロス・ゴーンやIBMのルイス・ガースナーは、外部から招聘されて短期間で変革を実行したではないか」という指摘をよく頂きます。これらは有事における企業再生(ターンアラウンド)であって、本コラムが主眼としている「嵐の前の平時」(第5回コラム参照)における革新とは、背景が異なる点をご理解ください。

※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。

こちらの記事もおすすめ

事例紹介

日経225の88%の企業へ研修サービスを提供

集合研修有益度

評価 2025年3月「テーラーメイド型プログラム」を除く平均値

導入企業数

3,400

社/年受講者数

42

万名/年

スカイマーク株式会社

スカイマークらしい人財育成体系をゼロから構築! 航空業界におけるチャレンジャー企業として成長を続ける

日本生命保険相互会社

「自ら学び、社会から学び、学び続ける」風土改革への取り組み

三菱重工業株式会社

受講者から役員を輩出。ジョブアサイン連動型タレントマネジメントで「未来を起動する」次世代リーダーを早期育成

伊藤忠商事株式会社

世界各国で活躍する社員の自律的なキャリア形成をするために必要となる、経営スキルを磨く場を提供

株式会社大創産業

トップダウンから脱却し、自律自考のできる次世代リーダー集団の育成

株式会社コロワイド

非連続の時代を生き抜くために管理職層がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

SAPジャパン株式会社

カスタマーサクセスを追求するマネージャーの育成を通じて、日本企業のグローバル化を支援する

レバレジーズ株式会社

360度サーベイで75%の受講者がスコアアップを実現!自らの課題を意識した学びで、受講後の行動が変化

富士通株式会社

DXカンパニーへの転換を加速させた、役員合宿の取り組みと効用

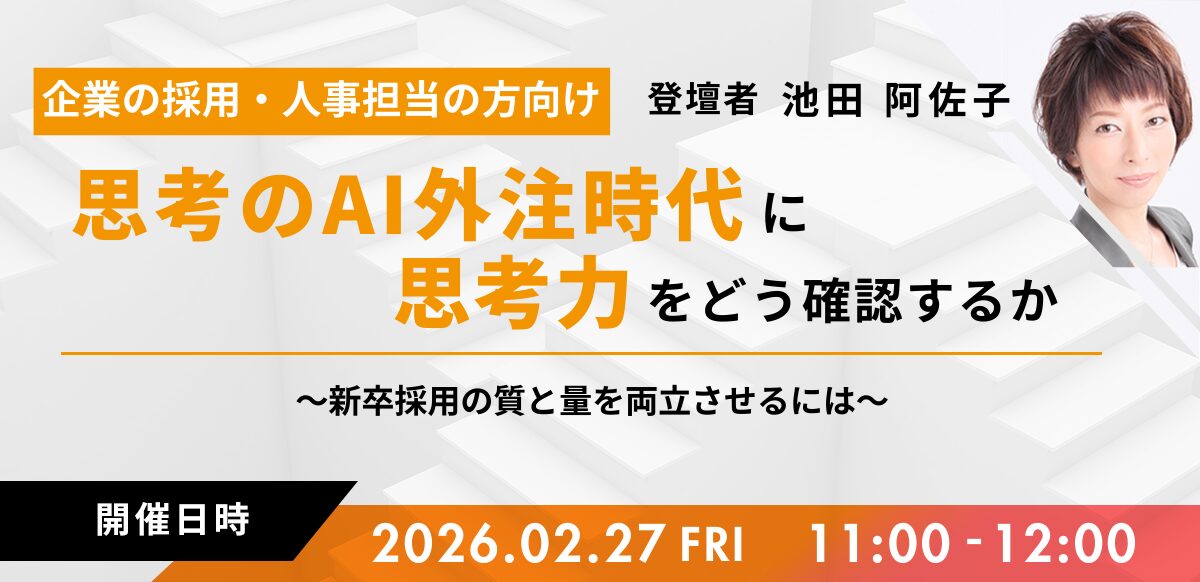

セミナー・イベント

無料の受講体験や育成・研修に関するイベントをセミナーで実施しています

セミナー開催予定

コラム

グロービスが培った人材育成の知見を、課題解決のヒントにお役立てください

リスキリング研修とは?カリキュラム例と3つの方法・実施するステップ

企業成長に不可欠な「DEI」推進のメリットと好事例・取り組む内容

研修報告書(研修レポート)の書き方は? テンプレートや例文も紹介

社員研修の費用相場はいくら?予算内で最大限の効果を生むコツを解説

DX研修とは? 重要性と効果的なプログラム例・実施ステップ

育成失敗のサインと回避するマネジメントのコツを紹介

実践的な人材育成の進め方|7つのステップと成功のポイントを解説