次世代リーダー育成の新戦略:ケースメソッドと組織内連携の深化

- その他

-

河尻 陽一郎

グロービス講師

あなたは放っておけますか?

ある研修の朝の光景を思い浮かべてほしい。参加は20名程度。面識がないのか、互いに話をする様子はない。時計は研修開始時刻を告げる。あなたは挨拶をするために、そんな20名の前に立つ。一人一人の顔に視線を投げる。しかし、視線が合わない。「おはようございます!」、投げかけるあなたの声に、返ってくるのはわずかばかりの弱々しい声。さて、あなたなら次にどんなメッセージを発するだろうか?

諦めの境地

「まさかうちの研修でそんな状況はありえない」という読者が多いことを信じる。ただ、同じような状況ではないにせよ、研修に対する動機付けに悩む読者は多いはずだ。では、あなたは研修冒頭の挨拶でどんなメッセージを発しているだろうか。たとえば:

「階層別研修の一環であり、昇格前の必須研修なので、きちんと受けてください」

若手向けの研修に多いパターンである。”叱咤激励タイプ”と言えよう。あるいは:

「お忙しいところお集まりいただきありがとうございます」

ミドルからシニア向け研修に見られるパターンだ。こちらは”お願いタイプ”だ。

皆さんはどちらのタイプだろうか。筆者はいずれの立場にも与したくない。いずれのメッセージの場合でも、その後、はたして参加者の顔色に変化は期待できるだろうか。研修に対して前のめりになるほどのやる気を、個々の参加者から、あるいはその個の総体であるその場の空気として感じられるだろうか。残念ながら答えはNoだ。筆者はこうした研修現場に立ち会うと、不安に駆られる。彼ら彼女らは研修に止まらず自分の仕事に対しても同じ状況に陥っていないのだろうか、と。あなたの職場の目の前に座っている人はどうだろうか。そう、この不安は特定の研修に対する動機付けに止まらない。

あるミドル向け研修で非常に前向きに取り組んでいただいたA氏。動機付けは十分だ。研修終了時に、これから取り組むことを行動計画としてまとめていただいた。ご自身の至らなさに深く感じ入り、「まとめた行動計画を必ず実現します」と力強く握手をして別れた。それから1年後、フォローアップの研修の場で再会する。1年前に作成した行動計画を振り返ってそのA氏は次のように語った:

「無意識に言い訳をしながら、やり続けなかった自分に気がついた。成果を出すことと部下育成のトレードオフに悩んでいた。日々の忙しさを理由に、部下に考えさせて任せるのではなく、自分から指示を出してやらせるという、これまでのパターンにいつの間にか戻っていた。部下ときちんと話をとる時間すら十分にとらないようになっていた。自分自身、指示型で育てられたので、心のどこかで部下に任せてもうまくいかないのではないかと思っていたのではないか。自分の意志が弱かったこと、諦めがあったことを思い知った」

A氏にはやろうという意志があった。力量も十分の方だ。しかし、やり続けられない、本来持つ力を最大限に発揮していない、くじけてしまうのだ。その理由は「諦め」だった。

筆者の不安は募る。所詮研修というなかれ。A氏は自分自身の仕事においてもこの研修の行動計画と同様、どこかで諦めているのではないか。自分自身の持つ力を最大限に発揮していないのではないか。

皆さんの職場で横に座っている人はどうだろうか。諦めていない、自分の持つ力を最大限に発揮していると自信を持って言い切れるだろうか。そして、あなた自身は?たとえば、冒頭のようなシーンに直面したときに、動機付けできないのは「仕方がない」と諦めていないだろうか。翻って、その問いの矢印は自分たちに向かう。我々グロービス自身は諦めていないか?

研修現場から見える経営教育の未来

グロービスの企業研修部門がサービスを提供し始めたのは1993年。以来15年以上が経過した。現在東名阪で約250社のお客様の人材・組織開発課題に取り組んでいる。筆者は、同企業研修部門のディレクターとして、主に商品開発、加えて講師・ファシリテータの立場でお客様の課題解決のサポートをしている。講師としては筆者自身が年間1,000名以上のビジネスパーソンと向き合う。

そんな250社の研修現場に触れると、直面する人材・組織開発課題は一見多様に見える。1,000名を越える方々の悩みも十人十色だ。しかし同時に、それら表に見える課題の底流に、共通の課題が流れていると感じる。それが、上述の「諦め」である。あるお客様からは次のようなコメントをいただいた。

「自ら”できない”枠を勝手に決めて、成長の機会を自ら止める。これぞ大企業病」

端的に言えば、自分自身の力を最大限に発揮していないのである。組織の立場から見れば、個人の力を最大限に活かしきれていないわけだ。

我々グロービスの企業研修部門はサービスの開始以来、この底流に流れる課題について、取り組んできた。1999年「個を活かす企業―自己変革を続ける組織の条件」(旧版)の翻訳・出版、2002年に筆者も執筆メンバーの一人として加わった「個を活かし企業を変える」の出版、いずれもその一例だ。そもそも我々の部門名”Organizational Learning”は、組織学習のコンセプトに由来する。組織学習を通じて、個々の企業組織の環境変化への適応力を高め、持続的成長を後押しすることを狙っている。言い換えると、組織構成員一人一人の力を最大限に高めることと、複数の構成員の相互作用によってもたらされる力を最大限に高めることが、我々のミッションなのだ(こうした理想の組織状態を、上述の書籍では、個を活かす組織、自律変革型組織、学習する組織と呼んでいる)。

しかし、この15年以上を振り返ると、正直なところ、その成果はまだまだだと感じている。この理由を説明するために、ゲイリー・ハメルの著作「経営の未来」から、「マネジメントとは、誕生して100年近くが経過した、陳腐化した技術である」というコメントを引用したい。マネジメント(経営学)は、現在の企業内人材組織開発、すなわち経営教育の礎だ。したがって、経営学が陳腐化した技術であれば、当然経営教育も陳腐化した技術となりうる。

実際のところ経営教育の現状はどうだろうか。1881年に設立された最初のビジネススクール、ウォートン・スクール、1920年設立の、ビジネスにおけるケースメソッドという教育アプローチをはじめたハーバード・ビジネス・スクール、いずれのスクールもいまだに世界のトップスクールとして君臨する。ケースメソッドという教育技術も新たな技術に飲み込まれる状態までには至っていない。残念ながら「【経営教育】とは、誕生して100年近くが経過した、陳腐化した技術である」となってしまいそうだ。

21世紀に向けたマネジメントの課題について、ハメルは「戦略変更の劇的な加速」「イノベーションを全ての社員の日常業務に」「社員を奮起させ、各自の最高の力を発揮させる魅力的な環境を築く」の3つを挙げている。まさに、我々が日々研修現場で感じている問題意識と通じている。課題として掲げるということは、これまでの陳腐化した技術では太刀打ちし切れないということだ。極論を承知で言えば、これまでのマネジメント・経営教育の技術は、冒頭登場した研修の動機付けや、A氏を諦めの境地から救い出すことに対して絶対の解を提供し得ないということだ。

だからこそ我々グロービスも15年以上試行錯誤を続けている。しかし、少しずつ「経営教育の未来」が見えつつあると信じる。では、その萌芽はどこにあるのか。

昨年我々グロービスの仲間がスイスのIMDを訪問した。彼が、IMDの教授に言われた印象的な言葉がある。

「我々(経営教育機関)は企業の後追いでしかない」

筆者の心持ちも同様である。ビジネスの現場にこそ、次の時代の答えがある。であれば、グロービスとお付き合いのある250社を越えるビジネスパーソンの方々との試行錯誤の研修”現場”の中にこそ、新たな萌芽が見えるはずだ。

その萌芽を起点に、我々は本シリーズを通じて「経営教育の未来」について考えてみたい。お気づきのように、本コラムのタイトルは、ハメルの「経営の未来」が下敷きだ。そのハメルは同書執筆の目的を「経営管理の未来を予測することではなく、読者がそれを生み出す手助けをすること」だと述べている。本コラムの目的も同じであると言ってしまいたいところだが、筆者としてはもう一歩踏み出せないかチャレンジしてみたい。そこで、本シリーズでは大きな構成として:

- なぜ理想の組織が現実とならないのか(Why?)

- 理想の組織を実現するためのカギは何か(What?)

- そのカギを実現するための方法は何か(How?)

という流れで議論していきたい。

いずれのパートも重要であるが、特にチャレンジしたいのはHow部分である。ゴシャールは「個を活かす企業」の中で、「いかに行われたのかということの重要性は、図や説明では十分に伝えられない」と述べている。ゴシャールをしてこうであるのに、筆者には…と尻込みしてしまうが、限界を設けずに取り組んでみたい。

あなたは放っておけますか?

最後に大言壮語を承知の上で想いを加えておく。

我々が生活する日本という国は資源が限られている。その限られた資源の中でも、最も貴重な資源が人材だと筆者は考える。では、その貴重な人材を十分に活かしきれているのか。とくに、次代を担う30~40代の中堅世代、筆者と同じ世代が、最高の力を発揮しきれていないのではと忸怩たる思いがある。上述の通り、不安を抱く場面に直面することも多い。では、そんな状態を放っておけるのか。放っておけるはずがない、それが正直な気持ちだ。では、できるのか。

企業別組合、終身雇用、年功制という日本的経営を定式化したジェームズ・アベグレンは、「日本の企業は社会組織、社員の共同体であり、共同体の 全員が将来にわたって幸福に生活できるようにすることを目標にするとともに、十分な業績を達成しようと努力している」と述べている。日本の企業は構成員一人一人の力を最大限に高めることと、複数の構成員の相互作用によってもたらされる力を最大限に高めることに努めていたといえないか。同時に、その実現方法として、「社員の採用、研修、報酬について日本独自の方法を開発した」と。

アベグレンは、グロービス経営大学院の名誉学長を務め、「日本企業経営」というクラスを担当したのち、2007年逝去された。幸いにも、振り返ると最後の授業となったクラスに筆者はアシスタントして関与する機会を得た。印象に残っているのは、彼のメッセージの底流に流れるトーンだった。それは、日本の企業の可能性への信頼であり、応援だった。アベグレンの著書「新・日本の経営」の訳者、山岡洋一が訳者あとがきで述べていることに近い。

「本書は日本の企業関係者を想定読者としているように思える。だから、日本の経営の利点を見失わないように、読者を励ますように書かれている」

昔の日本の企業のやり方に戻れ、という意図は筆者にはない。先人たちが作り上げられたように、現代の日本の企業にもイノベーションを生み出すことができるはず、そうアベグレンが応援してくれているように思える。可能性を信じ、このチャンスを楽しんでいきたい。

環境適応は罪

「禅問答のようですが、理想の組織を作ろうと試行錯誤している組織が、理想の組織なのではないかと思います」

ある読者の方から上記コメントを頂いた。嬉しいかぎりである。ご指摘は、本質を突いていると思う。今回も「なぜ理想の組織が現実とならないのか」という筆者の試行錯誤にお付き合いいただきたい。

前回のコラムでは、日本の多くの優秀なミドルが、提言や意思決定の局面で立ち尽くしてしまう ‐ 多くの研修現場でそんな場面に直面した経験を通じて、私たちはその要因は3つ「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」だと考えるに至った、とご紹介した。今回のコラムでは、これらの要因がなぜ生じてしまったのか?という点をさらにもう一段掘り下げたい。

まず、先日のある研修で耳にしたコメントについて、考えてみよう。

「うちの会社にサイロはないと言われているのに、今日の議論を終えて、うちの会社にもサイロがあるということに気付いた」

※サイロ:元々は農産物などを貯蔵するための長めの円筒形の倉庫の意。

転じて、組織内で、縦割りの組織体(長めの倉庫)が存在することを指す。

蛸壺とほぼ同義で使われることが多い。

サイロが真犯人?

背景をもう少し補足しよう。この研修を実施したのは、著名なブランドをいくつも抱えた消費財メーカーY社である。参加されたのは、次代を担うことを期待された30代半ば~40代半ばの面々。社内の複数の部署からやってきている。ブランドも異なれば、担当機能も営業、マーケティング、生産、財務など多種多様である。消費財ゆえ、人口動態を考えると頭打ちの日本市場において、次代のビジネスを構想する第一歩として本研修プログラムが企画された。

私が担当したのは、一連のプログラムの中で、これまで習得した考え方(主に3C[市場・競合・自社]などのフレームワーク)を実際に活かしながら、自社の課題について考察するセッションであった。一日のプログラムを終え、皆さんに感想を聞いているときに出てきたのが上記のコメントだった。

「サイロはないと言われているのに…」という上記コメントから、この発言者はネガティブな評価をしている印象を受ける。では、サイロの何をネガティブに評価しているのだろうか?縦割り組織という組織形態を否定しているのだろうか?

縦割り組織とは、専門化、分業化の進んだ組織である。専門化、分業化の進展はビジネス環境の要請によるものだ。市場の成熟に伴い、製品が多様化すれば、それにあわせて組織も多様化、専門化する。あるいは技術の進展に伴い、要素技術ごとの専門化も進む。スピードが求められれば、複数機能を一人で担うのではなく、各機能を分業することによって各々習熟を高め、組織全体としてのスピードを速める。そもそも組織とは、一人で成し得ることを超えたものを生み出すため、複数のメンバーが分業することによって生まれる。とすれば、専門化、分業化は当たり前の帰結だ。

発言者がネガティブに評価しているのは、専門化や分業化の進展そのものではなく、その結果である。専門化、分業化すれば、担当する領域が限られ、組織全体が見えにくくなる。全体最適ではなく、限られた担当領域における最適化、部分最適を目指してしまい、責任範囲も限定されてしまう。その結果、責任範囲を越えて何かに取り組むことのハードルが高くなる。

全体が見えにくくなるとどうなるか。自分のやったことがどんな結果を生むのかが見えなくなる。ビジネス全体において、自分の役割が何かがわかりにくくなる。決められたことは行えるが、結果や全体における役割を考える機会が減る。全体最適を考える必要がなくなる。その帰結として、ビジネスについてぼんやりとした画素の粗い状態でしか考えられなくなる。「思考の粗さ」だ。

責任範囲が限定されるとどうなるか。サイロとサイロの間に落ちそうなものは拾わなくなる。そんなポテンヒットを前に聞こえてくる声は「(自分には)関係ない」。自分がやらなくても誰かがやってくれるだろうと思う。さらに、下手をすれば互いに足を引っ張り合う。組織全体ではなく自分さえ良ければ、という意識である。自分が組織の最後、しんがりではないのだ。「当事者意識の低さ」だ。

責任範囲を越えることの難易度が高まるとどうなるか。仮に責任範囲を越えずに何か取り組んだとしても、全体が見えないために組織全体としての結果がわかりにくくなる。そうなると、何かを成し遂げたとしても、組織として「できた!」と実感する機会が減る。組織において、諦めずに「やればできる」と踏ん張る力が低下する。「可能性への信頼の弱さ」だ。

サイロは、前回指摘した「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」を生み出しうる。だから、否定的な評価になるのだ。

・・・と、ここまでサイロを諸悪の根源のように語ってきたが、専門化、分業化という組織形態(サイロ)と、上記のように議論したその結果(例:部分最適や 3つの要因)とは、本当に必然的に結びつくのか?防ぐ方法はないのだろうか?仮にどうしても結びつくとすれば、それはなぜか?

環境適応こそが罪

現代のビジネス環境は、企業組織に専門化、分業化を要請する。グローバル化と成長への期待は、組織の規模と範囲を拡大する。同時に成果とスピードはますます求められていく。専門化、分業化は避けがたい(その先にはオープン化が待っているが、今回は議論をシンプルにするために踏み込まない)。

しかし、仮に、組織が専門化、分業化しても、全体最適を考えられるようにしたら良いではないか。責任範囲を限定せずにポテンヒットを互いに拾いあえば良いではないか。組織の壁を越えて協働した方が、組織成果としてより良いものが生まれる可能性が高いはずだ。

しかし、実際にはそうはならない。第1回の本コラムで見たように、サイロに閉じこもってしまい、「自ら”できない”枠を勝手に決めて、成長の機会を自ら止める」状態に陥ってしまう。

「サイロを越えて協働しよう!」

この掛け声だけでは、個々が自ら枠を決めずに自らの力を最大限に発揮できるような結果はなかなか生み出せない。さらに、掛け声だけでなく複数の施策を組み合わせたとしても、この望んだ結果の実現は簡単でないことを読者の皆さん自身も痛感されていることだろう。では、なぜ専門化、分業化した組織において、枠を取り払うことが難しいのか?

この難所を実感したエピソードを紹介する。先日のこと、当社のDさんがEさんと一緒のプロジェクトを担当することになった。二人とも当社に入社して10年程度と、短い歴史の当社においてはベテランの域に属する。そのDさんの一言に私は驚いた。

「Eさんとははじめて仕事するんですよ」

確かに、DさんとEさんは部門が一緒になることはなかった。しかし、当社は現在でもまだまだ小さい組織である。その小さい組織に10年前からいたということは、以前はもっと小さい組織で一緒にいたわけだ。それでも、今まで一緒に仕事をしたことがなかったというのだ。

専門化、分業化とはこういうことなのだと改めて実感した。部門が異なる人と一緒に仕事をする機会はない。当たり前だが、それが専門化、分業化だ。その環境にある人が、自ずと「サイロを越えて協働」するだろうか。何のために?よほどのことがない限りそんな力は働かないのではないか。そのままであっという間に時間は過ぎてしまう。たとえば専門化、分業化したサイロの中で、10年間懸命に働くこと、そしてその帰結を想像してみた。自らの周りの枠に慣れてしまうのではないかと思った。そのとき、枠は単なる枠でなくなり、枠の中こそが自分にとって全体になってしまうのではないだろうか。

もう一度問う。専門化、分業化した組織において、枠を取り払うこと、言い換えると自らの力を最大限に発揮することがなぜ難しいのか?私は、その最大の原因が、「人間は環境に適応する」ということだと考える。

人間はいったん環境が決まるとその環境に適応する。いつしか慣れてしまう。さらに適応しすぎてしまってその状態から抜けられなくなってしまう。「慣性」が働くのである。このサイロの事例における環境とは、専門化、分業化した組織を指す。この環境に人間が置かれると、その人間の行動や意識は自ずと自分の担当領域内、つまりサイロの中に閉じる。これが環境に適応するということだ。

この状態にいったん慣れてしまうとわざわざサイロの外に出て行くことを考えないようになっていく。その結果、自部門(サイロ)の利益のみ主張するような、環境適応の行き過ぎた状態にも到達しかねない。その状態がまずいと気づいても、すぐには止められない。専門化、分業化への「慣性」が働いているからだ。

人間は、それほど環境に適応してしまうものなのである。それほど慣性とは強いものなのである。

一見、環境に適応することそのものは、歓迎すべきことに見える。しかし、違う。環境適応は罪だったのだ。放っておくと人間は否応なく環境に適応する。そしてそこに安住してしまう。これは人間の持つ本質的な特徴だと考えている。

本田宗一郎氏も次のように語っていたという。

「50万トン級の大型タンカーが、曲がろうとして舵を切っても、曲がるまでに4~5キロメートル進んでしまう。

人間の思い込みや構造は、もっとイナーシア(inertia:慣性)が大きい。1回くらい舵を切っても、方向なんか変わらない。くどいほど、言って、言って、時間をかけないと変わらない」

解釈を加えれば、我々は人間の慣性を甘く見がちだ、ということだ。忘れがちだといっても良い。ちょっと掛け声をかけたくらいで慣性を打破できると思ってしまう。そんなことはない。

サイロの例でいえば、「サイロの中に閉じる」という方向に慣性が働く。その慣性を「サイロの中に閉じないようにしよう」という掛け声だけで打破するのは不可能に近いことなのだ。逆に、この「慣性」に狙いを定めれば、前回指摘した「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」を打ち破ることができるのではないか。個人の潜在能力を最大限に発揮することができるのではないか。理想の組織に一歩近づくのではないか。では、この「慣性」は打破できるのだろうか?いかに?

心に火を点ける「修羅場」

「投資家を前に2時間対峙し続ける経験、あれは鍛えられた」

ある経営者の方に、「ご自身が鍛えられたと感じる経験は何か?」と問うた時に返ってきた答えである。当然自社の事業については熟知している。とは言いながら、事業の規模と範囲が広がれば、細部に渡って全てを完璧に把握しているとは言いがたい。投資家から投げられる問いに対する答えを予め知っているわけではない。想定外の問いが発せられたその瞬間に、自身の最大限の力を駆使して答える。丁々発止にやりあう。こうした問いに対峙し続ける経験こそ鍛えられると言うのだ。同時に、だからこそこうしたロードショーと言われる海外の大手投資家向けIR活動の場に、次の幹部候補を連れて行くという。

こうした経験を俗に「修羅場」と呼ぶのではないだろうか。私は、前回議論した「慣性」打破のカギがこの「修羅場」経験にあると考える。前回までに「サイロの中に閉じる」、いわば蛸壺化した状態に慣性が働きがちな現代、多くの優秀な個が「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」ゆえに立ち尽くしてしまっていると述べてきた。結果、個人の潜在能力を最大限に発揮せずに止まっている。そんな立ち尽くす個の心に火を点けるためのカギが、「修羅場」経験にあると考える。では、経営における「修羅場」とは何か。皆さんはどのように説明するだろうか?

経営における「修羅場」:非日常の場

冒頭の経営者の発言が例外ではなく、研修現場でお会いする百戦錬磨のマネジメントの方々と議論していると、「自分は○○といった苦労によって鍛えられ、今の自分がある」という声をよく聞く。「獅子は我が子を千尋の谷に突き落とす」という言い伝えによるまでもなく、成長のために「千尋の谷」に相当する厳しい経験が必要だという認識に疑問の余地はないだろう。

経営における「修羅場」経験の典型的な例として、海外現地法人のマネジメント経験を挙げる方が多い。日産自動車取締役会長兼社長カルロス・ゴーンのミシュラン時代のブラジル赴任の例など枚挙に暇がない。

では、この厳しい経験を経営の現場に置き換えた「修羅場」に共通する特徴は何か。キーワードは「未体験ゾーン」と「逃げられない」の2つだと考える。

■「未体験ゾーン」

海外現地法人のマネジメント経験は、まさに「未体験ゾーン」の連続だ。多くの日本人にとって、まず文化的な背景が違う関係者とのやりとりが待ち構える。日本において意識せずに常識と思ってやっていた日常行動が必ずしも通用しない。経済環境も一変する。ゴーン氏がブラジル赴任時に起こったハイパーインフレはそんな極端な例でもある。そうしたマクロ環境に加え、ビジネスを進めるうえで、以下の3つの「違い」のいずれか、あるいはすべてに直面することが多い。

1.ビジネスの発展段階(事業ステージ)の違い

2.ビジネスの対象範囲の違い

3.組織における求められる役割の違い

※これら3つの「違い」は海外現地法人のマネジメントポジションだから直面するというわけではなく、国内におけるローテーションなどで直面する場合も多い。しかし、これまで海外赴任に伴って生じがちなこれらの「違い」を「グローバル化」の一言で括ってしまいがちであったこと、その結果問題の所在が見えないゆえこれら「違い」に対する赴任前後の対処が十分でなかったことなどから、なおさらこれら「違い」に無防備に直面しがちだったと考えられる。

まとめると、海外現地法人マネジメントに限らず、文化などマクロ環境における違いに加え、これまで自分が担当してきた事業ステージ、特定機能、あるいはポジションを越えれば、より広く深い領域を担わねばならない。これらの違いがいずれも「未体験ゾーン」を生み出すのである。

海外現地法人のマネジメントを任命されるような方は皆優秀な方である。過去に成功体験を持ち、それらを通じてご自身なりに培われた仕事のノウハウがある。「未体験ゾーン」が意味することは、こうした過去の成功体験やノウハウが通用しないということだ。つまり、「自分の今の力量では太刀打ちできない」課題に直面することこそ、「未体験ゾーン」の特徴だ。

■「逃げられない」

冒頭の投資家向け説明、そして海外マネジメント経験に共通するもう1つの特徴は「逃げられない」ということだ。

投資家向け説明であれば、その場に会社の代表として立っているのであるから、自分が答えないという選択肢はありえない。もちろん担当者を同伴している場合もあるが、国会答弁のように「詳しくは担当から…」と繰り返していては信頼を損ねる。後ろには誰もいないのだ。これは、海外現地法人のマネジメントでも同様である。現地の顧客やスタッフから寄せられる問いに、「自分は判断できないので、本社に伺いを立てる」とばかり繰り返していてはリーダーとして認められないであろうことは想像に難くない。いずれも組織のしんがりとして、「逃げられない」状況に追い込まれるわけだ。

「逃げられない」とは何を意味するか。まず、間違えられない。極論すると、自分の判断が組織構成員の生活を左右しかねないから、決して間違いは許されないのだ。しかし、実際は完璧ではないので、間違うこともありうる。「やってみる」ことを後押しするために、失敗を許容する文化も保持していたい。したがって、最後に残るのは責任である。何は起きようともその責任を自分が担うという強い覚悟、それが「逃げられない」の意味するところだ。

■「未体験ゾーン」と「逃げられない」:非日常の場の意義

「自分の力量では太刀打ちできない」状況でありながら、「最後の責任を担わねばならない」という非日常の場に置かれたら、あなたはどうするだろうか。

考え、やってみるしかないはずだ。ただし、「思考が粗い」ままでは簡単に間違う。だからこそ、自分自身の判断が誰にどんな影響を及ぼすのかをひたすら具体的に考え抜く。自社のビジネスと人間そのものを深く深く考える。技術的な問題は識者を見つけることである程度支援を得ることは可能だ。しかし、それでも誰にもわからない領域、不確実性は残る。

そして最後に残るのが、多様な関係者、全社最適と部分最適、短期と長期などの間で互いに利害が相反する矛盾だ。こうした不確実かつ二律背反の決断において、その拠り所となるのは価値判断だ。自分以外に頼るものがなく、これまで自分が習得してきたノウハウや経験が通用しないとなれば、自分の価値判断で決めざるを得ない。自社が、そして自分が何を大事にしているのかをハッキリと見つめなおすことになる。ここまで考え抜くことは「当事者意識が低い」ままでは到底やり抜けない。

考え、やってみた結果が出る。「逃げられない」状況であれば、なおさらその結果はダイレクトに返ってくる。うまくいかないこともある。しかし、多くの場合、そこで簡単に止められない。いや、投げ出せないと思う。その厳しい現実を直視しながら、なんとかせねばとやり続ける。それまで以上に考え抜き、やり続けた結果、何らかの成果を得ることもある。こうした経験を積み重ねることで思うはずだ、「やればできる」と。「やればできる」

という「可能性への信頼」が一段強化される瞬間だ。

このように「未体験ゾーン」と「逃げられない」という非日常の「修羅場」経験は、「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」という悪循環を突き抜けるきっかけとなる。その悪循環の環の中で立ち尽くす個に改めて火を点け得る。だからこそ、「修羅場」経験に意義があるのだ。では現在、企業はこのような経営における「修羅場」を、次世代リーダー養成のための経営上の施策として効果的に作り得ているのであろうか。皆さんの会社はどうだろうか?

「修羅場」を経営として作り得るか?

次世代リーダー輩出を目的に「修羅場」を生み出すために押さえるべきポイントは、「意図」「広さ」「再現性」の3つだと私は考える。

第一に、経営施策として「意図」は当然持つべきだ。その意図に照らして計画し、実行し、結果を振り返ることで改善につながるからだ。第二に、「意図」を持って次世代を託すリーダーは一人ではない。単一の世代だけでなく、複数の世代にまたがり、候補を含めると一定規模の人材プールが求められる。となると養成の対象には一定規模の「広さ」が必須だ。第三に、多くの対象者に一定の質の機会を提供することが求められる。機会の質がばらつけば、点火される火の強さもばらついてしまう。

さらに、同じ対象者に繰り返し継続的に機会を提供することも重要だ。前回議論したように、現在のビジネス環境においては、サイロ・蛸壺が普通の状態であり、その環境に適応する慣性ゆえに、優秀な個の火が消えてしまう。気付くと上記の悪循環に陥ってしまう。だから継続的に、火に薪を補充し続けねばならないのだ。したがって、多くの対象者に一定の質の機会を継続的に提供するためには「再現性」が肝要となる。

ではそれら3つのポイントはどの程度実現されているのだろうか。

まず、「意図」について考えてみよう。たとえば、前述した先人の海外現地法人のマネジメント経験が、意図的に作った「修羅場」経験だったかと問われると疑問符が残る。やむにやまれず結果としてあのような場が生まれていたというのが実態ではないか。たとえば、異動・ローテーションに、「修羅場」経験を意図的に盛り込んでいるだろうか。あるいはOJTの中で「修羅場」経験を意図的に付与しているだろうか。

次に、「広さ」だ。仮に意図あるローテーションを画策しても、海外現地法人のマネジメントやそれに類するポジションはどれくらいあるだろうか?かつてのような高度成長期と今日を比較すると、日本経済の成長鈍化と比例して、会社の規模拡大も鈍化している。そうした現状では、たとえ大組織でもその数には限りがあり、配置できる人員も限られる。加えていったん配置したら在任期間も数年はかかるだろう。とすると、一定数の次世代リーダーにローテーションによって「修羅場」経験を与えようにも、ポジションや時間的な制約から、カバーできる対象者の広さには限界がある。

最後に、「再現性」。仮に一見似たようなポジションが一定数あったとしよう。それぞれが同じレベルの「未体験ゾーン」と「逃げられない」状態を生み出すと言えるか。同じポジションでも良い。時代の変化に伴って、同じ状態を生み出す再現性を担保することは簡単ではない。ローテーションだけでなくOJTも想定してみよう。ある一定数の次世代リーダー候補に対し、その上に立つ一定数上長が付与する機会が同じような質の「未体験ゾーン」と「逃げられない」状態となり得るだろうか。ローテーション同様、簡単ではない。

ここまでの議論から、現状、経営として「意図」と「広さ」と「再現性」を持って、「修羅場」を作り上げることは簡単ではなさそうだ。もちろん異動・ローテーションやOJTを通じた実現の可能性もある。しかし、「意図」と「広さ」と「再現性」という3点をより効果的に実現するためにはもう一歩至らない、隔靴掻痒感が残る。では、いかにして「未体験ゾーン」と「逃げられない」という「非日常の場」を効果的に作り得るのだろうか。私たちは、この「非日常の場」として研修に可能性があると考えている。

細部に光を当てる「非日常の問い」

「自分は自社の経営を傍観していたに過ぎなかったことを痛感しました。…(中略)…研修での仲間との議論は確かに相互に刺激し啓発し合うことができます。さらに自分達の使命感が覚醒されることで、自社をもう一段高い所に持っていける可能性が見えてくるのです。現時点では、自分が自社の変革に向けて何を目指すべきか、実はまだ模索段階です。ただ、近い将来会社を飛躍させるためには、今から地力を蓄えないとなりません。それには、まずは自部署の仕事振りを変え、スピードと効率を向上させることが、当面の自分の責務だと思っています。ともに受講した仲間たちと意識を高め合いながら、取り組んでいるところです」

ある研修参加者のコメントである。皆さんはどのように感じるだろうか。研修を終えた一時の高揚感に過ぎないのだろうか。仮に赤い炎が燃え上がったとしても、やがて消えてしまうのだろうか。私たちは、この方が抱いた炎は一瞬で消えるものではなく、小さくとも青白く力強い炎だと思っている。研修が、立ち尽くす個の心に火を点ける可能性を強く感じるのだ。

前回までの議論

ここで前回までの議論を簡単に振り返っておこう。「サイロの中に閉じる」、いわば蛸壺化しがちな現代のビジネス環境がもたらす慣性が、多くの優秀な個を「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」という状況の中に止めてしまっている。その結果、優秀な個人の潜在能力が最大限に発揮できず立ち尽くしている。そんな個人の心に火を点けるためのカギが、「未体験」かつ「逃げられない」修羅場経験にあると考えた。日常では体験できない修羅場を用意する1つの手段として、研修の可能性を提起した。ここで問いが寄せられるだろう。「できるのか?」一過性ではない「青白い炎」を、はたして意図的に彼らの中で発火する仕掛けを作ることができるのだろうか。

私たちは「できる」と答えたい。もちろん実務における真剣勝負としての修羅場を完璧に再現できると主張するつもりはない。この場では、次代を担う優秀な個の「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」に狙いを絞る。私たちはお客様と共に作ってきた研修の現場経験から、これらの課題を打ち破る経験を生み出せると感じている。カギは「非日常の問い」と「思考を加速させる3つのドライバー」の2つ。今回はまず「非日常の問い」について考えていきたい。

非日常の問い:「未体験ゾーン」と「逃げられない」という非日常

前回、修羅場の特徴は、「未体験ゾーン」と「逃げられない」の2つであると述べた。「自分の力量では太刀打ちできない」状況でありながら、「最後の責任を自分が担わねばならない」場である。このような場を擬似的に作ろうとすると、即座に「研修の場でそんなことができるはずがない」と言われそうだ。それほど難しい。

修羅場を体験してもらう対象は、次代を担うことを期待される優秀な方々ばかりだ。こんな人々に「自分の力量で太刀打ちできない」と感じていただくレベルの機会を作れるのか、これが最初の難関だ。お客様から「成功を重ねてきた彼らの鼻を折ってほしい」という声を聞くことも多い。そんな相談があるということ自体が、「太刀打ちできない」経験を用意することが通常では簡単ではないことを物語る。

第二の壁は「逃がさない」ことにある。研修という場であれば、傍観者に止まることも容易だ。傍観者ではなく、実際に研修における「未体験」領域で素振りをしてもらってその振りの問題点を指摘しても、「本番はこんな環境にない」「本番だったらもっとできる」などいくらでも言い訳はできる。逃げ道はいくらでも作りうるのだ。もちろん、鼻を折られるような経験は気持ちの良いものではない。逃げたくなるのは当たり前。したがって、参加される方が逃げ出すのではなく、自らの足らざる点を真摯に前向きに受け止められる状況を作りたい。

これら2つの壁を越えて、「未体験」かつ「逃げられない」経験を生み出すカギの1つが「非日常の問い」である。繰り返すが、この経験は擬似的なものである。この経験を価値のあるものにできるかは、擬似的な環境にどれだけ入り込めるか次第だ。第三者の事例にせよ、自らの事例にせよ、周りの風景や関係者、問題となる事象の全てが研修の場に存在するわけではない。情報も限られる。しかし、次代を担うリーダーほどであれば、その擬似的な環境を肉付けできる経験の引き出しは豊富なはず。大切なのは、そうした引き出しを使って擬似的な環境をハッキリと鮮明に想像し、その環境に自ら飛び込むことにある。それを促すものの1つが「非日常の問い」なのだ。

この問いのメカニズムを理解いただくために、遊園地にあるジェットコースターを思い浮かべてほしい。私事ではあるが、最近私の6歳の娘が初めてジェットコースターに乗った。以前からTVの映像や、遊園地でコースターそのものや乗り降りする人の様子を見て興味を持っていたようではある。しかし、乗ってみようよと水を向けてもなかなか踏み切れずにいたのだが、ある日、ついに乗ってみると言い出したのである。チケットを買って、自ら座席に座る。スタッフにベルトを締めてもらう。合図があり、スタート。カタカタという音と共に、少しずつコースターが高度を上げていく。視界が広がる。一瞬止まったかのような感覚のあとに、一気に落ち込む、加速するスピード、次々と縦横にかかる負荷。息つく暇もない。気付くと、終点にたどり着いていた。さて、このジェットコースターと非日常の問いはどのように結びつくのか?

「非日常の問い」とジェットコースターに共通するメカニズムについて、3つのポイントで説明したい。第一に、自らの意志で座席に座る。これを「立場」を促す問いで実現する。第二に未体験の高負荷だ。これを「二律背反」の問いで生み出す。第三に逃がさずに負荷を高めるための「リズム」ある問いである。順に見ていこう。

■立場

当事者として「立場」をとるとは、特にアクションの判断を下さなくてはならないことを意味する。端的には「(この状況における、○○という役割として)あなたならどうする?」という問いによって促される。前提は、具体的な状況や自分に求められる役割をハッキリ認識すること。そこで「あなたならどうする?」と問う。よくある反応は「A案のメリットは○○、デメリットは●●、B案の・・・」と評価を連ねてアクションを示さないパターン。このような第三者的な評論や一般論、奇麗事は退け、具体的な判断へと後押しする。その自らの判断が、自分の座席になるわけだ。ここからジェットコースターが動き始める。

■二律背反

一般論で終えさせないためにさらに重要なのが、次の「二律背反」だ。経営における意思決定を詰めていくと最後は二律背反にぶつかる。総論ではなく具体的なアクションを取ろうとするがゆえに、短期/長期、部分/全体、効果/効率、関係者間などの利害の衝突が如実に見えてくる。その利害の衝突を前にさらに問う。たとえば「(ある施策に反対する)某部署の社員の気持ちを考慮しなくてよいのか?考慮してコミュニケーションするとすればどのように伝えるのか?そのコミュニケーションの結果当初の施策は実行されるのか?」組織における部分のみを担い、部分最適の発想に止まっている場合は、全体を俯瞰した上での二律背反は未体験だ。したがって前回議論したような違い(事業ステージや対象範囲、組織における役割:詳しくは「グローバルに通用するリーダーの育成とは?(第3回)」参照)を踏まえた二律背反を生み出せれば、リーダー候補達にとっての未体験の負荷となり得る。

研修という日常業務から離れた場で様々な二律背反状況が投げかけられる。いわばジェットコースターの急カーブが次々と襲ってくるイメージだ。これらの問いに窮する。逃げられず、自分の力量ではどうにも太刀打ちできないことに気付く。本来この意思決定を下すのであれば考えねばならないことを考え抜けていなかった自分、足らざる自分に気付く。

ここまでの「立場」「二律背反」を踏まえて、ある議論の風景を再現してみよう。AさんとF講師のやりとりだ(※印は筆者注釈)。

A:(登場人物のBさんがある状況に陥ってしまったのはなぜか?という問いに対し)組織全体を見ることができなかったから、視野が狭かったからだと思います[※:まだ第三者としての評価に止まる]1

F:なるほど。ではなぜ組織全体を見ることができずに、視野が狭いままに止まってしまったと思う?2

A:自分の担当部署への愛着が強かったから。3

F:ではもしあなたがBさんの立場であれば同じ状況でどうする?[※:アクションを促す]4

A:(複数の案を論評しようと試みる)5

F:(間髪入れずに)ちょっと待って。それは質問に答えていないよね。Aさん、あなたがBさんだったらどうする?まずそれを答えてもらおうか。さあどうする?6

A:(全体最適を考えた施策をコメント)7

F:なるほど。そうすると自分の部署の部下や関係する顧客、取引先からはどんな反応が想定される? [※:二律背反を生み出す]8

A:文句が出てくると思います。9

F:では、たとえば文句を言ってくる部下に、Aさんならどう説明する?[※:さらにアクションを促す]10

A:(間)・・・11

F:(他の参加者全体に問いかける)今の説明でバッチリ部下が納得できると思う人?うーん、難しそうだよね。じゃ、皆さんだったらどう部下に説明する?(間)・・・12

ごくシンプルな事例だがニュアンスが伝わるだろうか。上記5、6あたりを行ったり来たりする頃から場が張り詰めてくる。11、12の間をとっているときの沈黙を前に立つと参加されているメンバーの頭の上に「どうしたらいいんだ?」という悩みの湯気が見えるような時もある。まさに煮詰まった状態だ。このような状態を生み出すために、上記の行間から読み取ってほしいのが「リズム」だ。

■リズム

見逃されがちなことだが、リーダー候補たちにより考えを深めてもらうために、こちらからの問いを「リズム」よく刻んでいくことが大事だ。ある時は立場をとることから逃げないように畳み掛け、ある時は二律背反の狭間で熟考するために間をとる。当然それらの問いは議論しているテーマに即しつつ、相手の反応に応じながら繰り出される。ジェットコースターを思い出してほしい。一回乗った座席にきちっとベルトを締める、息つく暇もないほどその体験に没入し続けるようにカーブを続ける、大きな落差を前に一呼吸の間をとる、いずれも一連の体験に「リズム」を生み出している。こうした「リズム」が臨場感を、力量一杯の高負荷かつ逃げられない切迫感を生み出す。

正解のない「二律背反」の問いを前に「立場」をとらねばならない局面は日常のビジネスのあちこちに本来ならあるはずだ。しかし、本コラムの第1回で議論したように、次代を担うべき優秀な個ですら、このような問いを前に「立場」をとることを躊躇していはしないだろうか。もしや問いに潜んだ「二律背反」を見逃しているのではないか。神は細部に宿る。本来は日々直面しているはずの小さな「未体験かつ逃げられない問い」に光を当て、足らざる自分を振り返る。ここに立ち尽くす個に火を点ける可能性があると信じる。

自分に引き寄せる力を駆動する「3つのドライバー」

「自分には関係ない」

研修講師の立場で参加者から聞きたくない言葉のリストがあるとすれば、私はその最上位にこの言葉を挙げたい。このコメントが発せられる状況を想像してほしい。その参加者は、いすの背もたれに寄りかかり、あくまでも傍観者の姿勢をとる。あるいは、自分自身が追い込まれることへの防衛反応からだろうか、ややこわばった表情になることもある。いずれにしても「自分には関係ない」の一言で「逃げられてしまう」。皆さんが実施している研修に、こんなシーンは見られないだろうか?

前回、優秀な個人の潜在能力を最大限に発揮するため”「未体験」かつ「逃げられない」修羅場経験をいかに生み出すか”について議論した。そのカギが「非日常の問い」であるとご紹介したのだが、実はこれだけでは十分ではない。前回ご紹介したジェットコースターのように、そもそもその乗り場に足を運んで座席に座ってもらわなければ、その一連の擬似的な修羅場体験を体感いただけない。かといって無理やり連れて行っても逆効果だろう。「未体験」かつ「逃げられない」からこそ「自分には関係ない」と言いかねない内容について、「我が事として真摯に向き合おう」というモードを作りあげるにはどうすればいいか?それが今回取り上げたい「自分に引き寄せる3つのドライバー」である。

※なお、前回は「思考を加速させる…」と表記していたが、本来の意味合いを考え、名称を「自分に引き寄せる…」に変更した。また「ドライバー」とは、英語の”drive”にある「原動力、駆動力」という意味から、「物事を促進する力、推進力」として用いている。

自分に引き寄せる3つのドライバー

研修という限られた時間において、「未体験ゾーン」から「逃げられない」場を作り出し、高密度の思考投入を実現するために大事な要素がある。それが、「先行オーガナイザ」、「情と理のバランス」、「グループダイナミクス」の3つのドライバーである。これらの3つのドライバーは互いに影響を与え合う。そのメカニズムを見ていこう。

■先行オーガナイザ

本来は教育学において「これから記憶しようとするものの全体像。学習者がすでにもっている知識と新たに学んだ知識とを統合する知識枠組みとして機能する」ものとされる*。ここではその意味を広く解釈し、「”先”に頭に入ることにより、そのあとの議論を”オーガナイズする(体系づける、方向付ける)”思考の型・準備」として用いる。その効用を2つの観点から見てみよう。

第一に「潤滑油」としての機能だ。たとえば、企業経営についての議論であれば、経営の基本的な知識が”先”に入っているかどうかがその後の議論の質を左右する。全体最適が望ましいという議論を試み、全社機能を説明するのに”バリューチェーン”という言葉を持ち出したとしよう。その際、その場にいるメンバーが”バリューチェーン”について一定の理解がなければ、議論の前に用語の解説から始めなければならない。これでは「リズム」感が台無しだ。あるいは議論の作法として、「議論の目的を押さえた上で質問にハッキリと答える」=「イシューを押さえる」ことが大事という共通見解を”先” に作っておく。すると、議論が錯綜したときに「イシューを押さえている?」と確認しただけで、議論が前に進む。もし理解が不十分だったなら、議論がかみ合わず、なかなか自分に引き寄せる本来の議論に到達できなくなる。先に入って、議論をどんどん進めるための「潤滑油」がまず必要なのだ。

第二に「鏡」としての機能を考えてみよう。人は「未体験領域」の厳しい局面にいきなり自分を追い込むことはなかなか受け入れ難いし、当事者として客観的に自分を見つめることも容易ではない。しかし、同じ局面におかれた第三者の事例であれば分析することは比較的難しくない。そこでまず第三者の事例の問題点と解決の方向性について議論する。その議論した問題構造や自分自身の発した指摘が、自分を投影するための「鏡」となる。そのうえで、「あのときあなたが議論したことを自分に当てはめるとどうですか?」の一言が、自分自身への思考を促す。自分の発したことが自分に返ってくる、ある意味、”天に唾す”の力学を使うわけだ。

ただし、この “天ツバ”の力学だけでは、まだ無理やり感を拭いきれない。気がついたらコースターに乗せられていたが聞いてないぞ、となりかねない。ではどうするか?

■情と理のバランス

「先行オーガナイザ」が「先」に入れば自分に引き寄せる思考が促されると述べたが、入るか否かを左右するのは、問題構造やそこでの学びを理解しているか(Whatの理解)ではない。次代を担うリーダーレベルであれば、この「Whatの理解」に大きな障害ない。むしろハードルとなるのは、「なぜ自分がそれらの考え方を理解しなければならないか」の理解(Whyの理解)だ。この「Whyの理解」のハードルを越えていくために大切なのが、「情」と「理」のバランスである。

「情」とは、単純に「いいな」「やってみたいな」と思うことだ。たとえば、「現実を直視して、二律背反に向き合うこと」、これは通常、誰しもやりたくない。しかし、ある先人が矛盾に向き合って苦しみながら格闘している様や、その結果としてある果実を手にして誇らしげにしている姿を実際に見て、その姿に憧れ、「自分もそうありたい」と思う。この思いは実に力強い。「そうありたい」という思いは、人から強いられたものではなく、自分自身の価値観に根差した内発的動機によるものだからだ。人は内発的に動機づけられた対象に対しては、一見苦しみに思えることでも取り組んでみたい、いや取り組むべきだと「感じる」。このようにある考え方について、論理的ではなく、「やりたい」「やるべき」と「感じる=情」プロセスが大切だと考える。

一方、「情」を「理」で補うことも大事だ。リーダーの多くは「情」のみで判断したとは思いたくない部分がどこかにある。したがって、成功物語のように見える一連のストーリーをよいな、と思うだけでなく、今度は冷静に成功のカギは何であったのかを分析する。その過程によって「情」だけでなく、「理」の観点からも自分の判断が裏付けられる。結果として、たとえば上述した「現実直視と二律背反」という「鏡=先行オーガナイザ」がなぜ必要なのかが腑に落ちる。単なる「鏡」に止まらず、自分のあるべき姿、ありたい姿となるのだ。

もちろん実際のセッションにおいて、この「情」と「理」の順は逆になることもある。いずれにしても大事なのは、「情」と「理」のバランスをとりながら、「鏡=先行オーガナイザ」を納得して「先」に入れることなのだ。結果として、自分に引き寄せた議論や思考の質を高める。

しかし、「情」と「理」で取り上げる事例があまりに参加者の境遇とかけ離れているとどうなるか?「その(事例に出てくる)人や状況は自分とは違う」とまだ逃げてしまうこともありうる。どうするか?

■グループダイナミクス

「先行オーガナイザ」と、「情と理」によって議論を加速させていくときに直面する課題は2つ。まず、いまだに逃げたままの参加者が、積極的に議論する参加者と同じ空間の中に取り残され、彼らが全体の議論の質を低下させかねないリスク対応である。もう一つは、全体の議論の質をもう一段高めたいという課題である。いずれの場合にも有効だと考えるのが、「グループダイナミクス」という力学だ。参加者からかけ離れた事例ではなく、まさに隣に座る身近な仲間である優れた参加メンバーの言動を高く評価し、さらにそのトップランナーのレベルをどんどん引き上げることによって、リスクに対処し全体の議論の質をも高めていくことを狙う。

グループダイナミクスとは、集団において個人の動きが集団に影響を与える場合もあるし、逆に集団からの影響を個人が受けて行動することもあるということだ。この力学は負に働く場合もある。たとえば、グループシンクと言われる、合意に至ろうというプレッシャーから、多様な視点や批判的な視点を排除してしまう傾向が挙げられる。ここで想定しているダイナミクスは、このような負の側面を最小化しつつ、逆に優れたリーダーの持つ考えや言動を評価することによって集団に良い影響を与えようというポジティブなものだ。

集団の中の優れたリーダーであり、参加者の仲間でもあるトップランナーは、「先行オーガナイザ」と、「情と理」、いずれのドライバーとしても機能する。たとえば、ある議論の場で、トップランナーが、二律背反から逃げずに苦渋の決断をしたとしよう。彼/彼女を高く評価すると、この対峙の姿勢と決断の拠り所の求め方そのものが、1つの「先行オーガナイザ」として他のメンバーの頭に入る。このトップランナーの振る舞いが周囲から好感を得られるものであり(情)、その振る舞いがなぜ高く評価されるのかを分析的に考える機会を作り出せば(理)、「情と理のバランス」としても機能する。そして、自分と同じ会社にいる同僚であれば、「自分と違う」という言い訳は許されない。

自分に引き寄せる3つのドライバー(促進する力)がイメージできただろうか。本来どんな人も持っているはずの”自分に引き寄せて自分を省みる力”、これをより効果的に駆動させるものなのである。これらがうまく機能し始めると、そのうち、講師からの「非日常の問い」までもが「先行オーガナイザ」として機能し始める。つまり講師の問いに倣い、参加メンバー同士が互いに「非日常の問い」を駆使して刺激しあうようになる。その議論が心地よく、同時に必要と思えれば、その「やりたい」「やらねば」がメンバー全員に浸透していく。この領域に踏み込めると前回冒頭の事例のように「相互に刺激し啓発し合う…自社をもう一段高い所に持っていける可能性が見えてくる」というコメントが生まれてくるのだ。「非日常の問い」と「3つのドライバー」が「青白い炎」の導火線となる瞬間だ。

これらの一連のプロセスは、予め決まったシナリオどおりに進むものではない。しかし、「非日常の問い」と「3つのドライバー」を入念に設計することで、青白い炎を点けることは可能なのだ。その1つの舞台装置が、MBAにおけるケース・メソッドだ。

責任の種火~ケースメソッドの再発見~

「僕自身が●●●で得た最も貴重な成果の一つが、リーダーとしての自覚を得たことだと思う。」

手前味噌ではあるが、これは弊社代表である堀のコメントである。皆さん自身が「リーダーとしての自覚」を得られた経験、あるいは現経営メンバーがその自覚を得たであろう経験を想像してほしい。上の空欄にはどんな経験が入ると想像するだろうか?

彼の言葉は続く。

「在学中の2年間(ケースメソッドの環境の中に身を置き)、『あなたは経営者である。その経営者としてどう考えますか』と問いかけ続けられる。『リーダーとしてそのような考えや姿勢でいいのか』と詰問されることもあった。」

上の空欄にはHBS(ハーバード・ビジネス・スクール)の文字が入る。HBSをはじめとする多くのビジネススクールで採用されてきた手法がケースメソッドである。上述の「問いかけ続けられる」環境こそ、ケースメソッドの醍醐味だ。堀のコメントからはこのケースメソッドにおいて、前回までに議論した「非日常の問い」と「3つのドライバー」が駆使されているように感じる。個人に火を点けるための舞台装置としてのケースメソッドの可能性を感じる。しかし、この舞台装置の可能性を実は我々自身が勝手に狭めてはいないだろうか。今回はその陥りがちな落とし穴と、通常ビジネススクールで学ぶ若手ではなく、次世代リーダー層を対象とした企業内経営教育ゆえの可能性について議論してみたい。

注:ケースメソッドとは?

ケースメソッドとは、「ケース」に基づいた環境分析から戦略立案、意思決定までのプロセスを、クラス討議などを通じて実際に体験するもの。「ケース」とは、ある企業が実際に直面した状況を忠実に再現した教材のこと。ケースには、ある企業の置かれた市場環境や競合状況、社歴やリーダーの性格、技術的な強みや製品の特徴、財務情報など、様々な情報があえて雑多に書き込まれている。もともとアメリカの法学校で生まれた教育方法であり、現在欧米のビジネススクールを中心に経営教育の一手法として広く採用されている。

ケースメソッドに対する誤謬

実は我々自身、「ケースメソッド=知識インプットの手段」という構図を強調しすぎてきたのではないかと反省している。場合によっては、「ケースメソッド=お勉強」という指摘をいただくこともある。知識インプットの側面を否定するわけではないが、はたしてそれだけか。次代の経営を担うと目される次世代リーダー向けの研修にフォーカスを当てながら、知識インプットに偏りがちな我々の思考を紐解いてみたい。

■「潤滑油(=共通言語作り)」礼賛

私自身、この研修業界、経営教育業界に関わって10年になるが、前回議論した「3つのドライバー」の「先行オーガナイザ:潤滑油」の機能について、やや重要性を強調しすぎてきたのではないかと懸念している。「潤滑油」、言い換えれば「共通言語」である。経営の「共通言語」があったほうが、議論の効率、経営の品質は上がる。たとえば、「バリューチェーン」という言葉を使って議論していると、一見経営について理解して議論しているように見える。ただ、「共通言語」を習得することで満足していないか。誰しも「共通言語」”さえ”存在すれば、議論の効率、経営の品質が必ず上がると思っていないはず。自らに問いたい。知識としての「共通言語」を習得することに重きが置きすぎてはいなかったか?

「共通言語」を手に入れた上で進みたい領域は何か?それが、前回議論した「鏡」、言い換えれば自己を相対化し、己の足らざるを知る領域だ。「共通言語」を使えば、ある程度意思決定のオプションを挙げることはできる。各オプションの評価もできる。問題はその先だ。たとえば、複数のオプション候補のうち、「あなた」はどのオプションを採用するのかを問われ、そのうえで、「本当にそれでいいのか」と詰め寄られる。どんなツールを使っても、最後に直面する正解のない二律背反の局面、そこで立場をとるのは自分だ。そんな「未体験かつ逃れられない」意思決定を通じて問われるのが、冒頭であげた「リーダーとしての考えや姿勢」である。

ケースメソッドには、「潤滑油=共通言語作り」に止まることなく、「鏡」を通じた自己相対化、リーダーの姿勢を問うレベルまで到達できる可能性があるはずだ。次世代リーダーを対象とした場合、さらにその可能性は広がる。

次世代リーダーとなれば、豊富なビジネス経験を有する。それは成功と失敗の積み重ねである。その経験によって培われた自負心と、失敗への苦い思いが、リーダーとしての自覚を強める。たとえば、ケースのある場面において、「本当にそれでいいのか」と問われたとしよう。第一に、豊富な経験ゆえ、その問題状況の緊迫度や重要度を肌感覚として想起できる。若手であれば、頭ではその問題状況がイメージできるかもしれないが、そこで止まってしまう。

一方、次世代リーダーは、豊富な経験ゆえに、その事例そのものは「未体験」とはいえ、類推できる材料が彼らの引き出しにはたくさんある。ケースの状況を肌身で感じられるからこそ、擬似的なケースの場を、自らに引き寄せることができる。第二に、彼らであれば、その経験と実績ゆえに相応の職責を担っているはず。すでにリーダーとしての自負もある。だからこそ、この場に集まっているわけだ。その自負心ゆえ、「リーダーとしてそれでいいのか」という問いからは逃げられない、逃げてはいけないと自分を後押しする。加えて、過去の失敗の苦さが、同じ過ちを繰り返してはいけないという思いに繋がる。

このように、次世代リーダーは、豊富なビジネス経験や、リーダーとしての自負と失敗経験ゆえ、「未体験かつ逃げられない」問いに対峙しうる可能性を若手以上に有する。だからこそ、次世代リーダーには「共通言語」の習得に止まるのではなく、リーダーとしての自覚を一層強くする領域に踏み込んでほしいのである。

■「実践志向」の隘路

研修に対する費用対効果の議論はまずます盛んになっている。経営教育の分野でも「効果」に対する注目が著しい。「効果」の意味合いとして、学んだ「知識」を「実務で使える」という点が取り上げられる。たとえば、「3C分析(経営のフレームワーク)を明日から使うとすればどのように使うのか」が議論される。「3C」それぞれの記入欄を用意したワークシートが配られる。その書き方、使い方のポイントが説明される。しかし、次世代を担う方々に「3C」の使い方を習得いただき、現場で使っていただくことが、はたして「実務で使える」という本当の効果なのか?この「実践志向」は適切な方向なのか?私はそこに止まっていてはいけないと思う。

次世代のリーダーが目指したい「実践」とは何か。大言壮語を承知の上で言えば、「経営観」を涵養することにあると思う。では「経営観」とは何か。私自身披瀝できるほどの経営観を持つわけではないが、恥ずかしながら考えを述べると、平たくは、経営観とは経営に対する見方、考え方である。経営に携わる上で押さえるべき要素とそれらの関係性である “全体像”が前提にあり、特定の意思決定の際に拠り所となる “判断基準”が含まれる。たとえば、これまで本コラムで議論しているように、「企業がビジネスにおける成果を持続的に生み出し続けるためには、日々のビジネスプロセスを構成する個々人の行動が鍵となる。それゆえ個々人がその潜在能力を最大限に発揮することが大事である」という考え方も一つの見方である(歴史的には、人をモノやカネ同様の一経営資源として調達、消費する考え方も存在していたわけだ)。

では、ケースメソッドのような「未体験かつ逃れられない」意思決定を通じて炙り出されるものは何か。経営上の判断において押さえるべき勘所、陥りがちな悪弊に自分が陥らないように踏みとどまるためのスイッチといえるだろう。こうした勘所を見つけることは、本来は押さえなければならない点を見過ごしていたことに気付き、自分自身の経営の”全体像”を広げることに繋がるはずだ。元々あった要素の関係を強めるということになるのかもしれない。あるいは”判断基準”を研ぐということにもなる。

その結果は、自分なりの格言を増やす、という形をとるのかもしれない。部下に語り継ぎたい座右の銘となるかもしれない。いずれにしても、それらの「勘所」「ボタン」「格言」「座右の銘」が集まったものが「経営観」となるはずだ。こうした経営観の幹をハッキリと強く持てるのであれば、次に「未体験かつ逃れられない」局面に直面したとき、戻ってくるところがある。そこでまた己の「経営観」に至らない点については、幹を太くすることもできる。これこそが次代を担うリーダーに求められる「効果」であり、「実践」ということの意味合いではないか。

個別の「知識」を明日から使うというレベルに止まるのではなく、リーダーとしての責任の自覚の上に「経営観」を陶冶する可能性をケースメソッドに見出せるのではないか。

さらに次世代リーダーはその豊富な経験を通じてすでに経営についての何らかの持論を持っているはずだ。それが「経営観」の核となる。ケースメソッドにおける議論を通じて、その持論が、言い換えれば自分自身が持つ判断の拠り所が明らかにされる。多くの場合、その持論がまだまだであったことに気付く。ときにはその持論にこだわる場合もある。自己否定すら必要かもしれない。しかし、だからこそ持論が磨かれる。そして、少しずつ「経営観」に昇華する。強いものがあるからこそ光る可能性があるわけだ。一方、若手の場合は、こうした明らかにすべき強い持論に乏しいゆえに、磨かれる可能性が限られるわけだ。

次世代リーダーは、自分自身の持論だけではなく、自身の「経営観」を醸成させてくれる、多くの先達や自社の歴史から得られる教訓の息づかいを感じている。実のところ、次世代リーダーは第一線の忙しさゆえ、先達から聞いた一言や自社の歴史が物語る教訓を見聞きしてはいるものの、その意味合いを日々十分に考え尽くす時間を持っていない場合が多い。それらの教訓が、ケースにおける議論において引き出されることで、その教訓の意味合いにハッと気付く。ときには自分自身の持つ持論とのつながりにも気付く。

こうして、より自分に身近な素材によって持論が磨きこまれる。同時に、次世代リーダーだから持つ先達や自社の歴史への敬意や場合によっては愛憎織り交ぜた想いゆえに、各々の持論が「こうあるべき」に止まらずに「こうありたい」という姿になる。このように、次世代リーダーだからこそ、「知識」の隘路に止まらずに、「経営観」を陶冶できる可能性があると思うし、その領域にまで入っていきたいのである。

我々は「ケースメソッド=知識インプットの手段」という構図に陥りがちだ。しかし、この誤謬を取り外すことができれば、とくに次世代リーダーには、ケースメソッドの果実を得ていただける可能性が高い。なぜなら、彼らにはすでに”責任の種火”があるからだ。豊富な経験に裏打ちされた自己を相対化するための引き出しの多さ、リーダーとしての自負、持論、先達や自社の歴史への想い、それらがリーダーとしての自覚を促す。現代のビジネス環境においては、放っておくと消えそうな”責任の種火”をさらに大きくする手段として、ケースメソッドを見つめなおしても良いと思う。

もちろんケースメソッドのみにこだわるわけではない。ケースメソッドはあくまでも一手段に過ぎない。ただ、お伝えしたいのは、「一度本気でその手段の持つ可能性を最大限に活かしきるまで作りこんでみてもいいのではないか」ということだ。しかし、ケースメソッドに狭義の「知識インプット」を越える可能性があることがわかったとしても、そこまで考え抜いて研修設計・実施することは現実には容易ではない。

仲間を増やす

これまで議論してきた問題意識を一言でまとめれば、「経営を支える次世代リーダー人材の枯渇リスクへの対処」である。これまで人材を生み出してきた現場における修羅場、この貴重な成長機会が現代のビジネス環境下においては作りづらいことが構造的問題となっている。その結果として、次代の現場の屋台骨を支え、経営者候補となる人材が自ずとは生まれづらい状況となっているのだ。しかし、この重要な次世代リーダーの枯渇リスクは、目の前の緊急事態への対処に汲々としていると顕在化されにくい。この経営リスクを明らかにし、その対処を担うのが人事部門の大きな役割であると考える。しかし、いざその役割を担おうとすると直面する壁がある。とりわけ大きな2つの壁について今回は議論してみたい。

「所詮研修」の壁

第一の壁は、研修の可能性を広げようと試みたときに直面する、「所詮研修だから…」という先入観である。想像してみてほしい。現経営陣のうち、いったい何人が「私は研修で育った」と自信を持って言うだろうか。その数はかなり限られるはずだ。したがって、仮に「次世代リーダーの枯渇リスク」を認識したとしても、その打ち手としての「研修」の効果を信頼しない。効果のある「良い研修」を見たこともないだろうから当たり前である。では私達はどうすればよいのか?「良い研修」が実現できることを周囲に説いて、仲間を増やすしかない。

この高い壁を乗り越えて、「良い研修」の意義を説明することは簡単ではないが、まずは少なくとも研修の可能性を認めてもらうことから始めたい。そのために、考え抜いた末に研修の可能性にたどり着くという思考プロセスを一緒に踏んでみる。現代のビジネス環境においては成長機会としての「修羅場」そのものが作りがたい。研修以外の様々な打ち手を検討した結果、「修羅場」同等の成長機会を作り出すことが難しい。このままでは甚大な経営リスクに直面する。もちろん「研修」は「現場における修羅場」と全く一緒ではありえない。ただ、あらゆる手を考え抜いて残った可能性が研修なのである。この構造的な問題をハッキリと認識したい。ここが経営教育の可能性を考えるスタートラインだと思う。まずこのスタートラインに立ちたい。実際のところ、ある製造業のお客様から、研修で取り組もうという組織的な意志決定をしたばかりとのコメントをいただいた。この問題意識を組織で認識することは可能なのである。

その先にある課題は、キチンと効果を生み出す研修を作り上げることだ。我々自身もっとできることがあると感じている。糸口はいくつかある。例えば、これまでグロービスの15年以上の取り組みの中で出会った、研修に参加された多くの方々がそうだ。なかには、日本を代表する企業の経営陣に名前を連ねる方もいらっしゃる。あるいは経営陣でなくても、経営上価値のある取り組みを続けている方も多い。そんな方々に少しずつではあるがコンタクトする営みも始めつつある。

そんな皆さんにとって、研修の意味合い(効果)は何であったのか?そのときの効果を生み出したカギは何であったのか?ということを含め、ヒアリングを行っている。ある受講生の体験を紹介しよう。彼は研修受講後に自社が破産、再生に挑むことになった。しかし彼は「研修で、事業生産や再生の方法論のみならず、その本当の意味を学んでいたので、つらい時期でも自分を見失うことなく乗り切ることができた」と語ってくれた。こうした話を紐解くだけでも、効果を生み出す研修を実現するヒントは多いと感じている。我々自身のこうした取り組みももっと前に進めていきたい。

「自分がやらねば」の壁

第二の壁は、全てを自分で背負ってしまうこと。「自分がやらねば」という人事担当者の強い責任感だ。その責任感は、極論すれば統合・維持型のパラダイムに基づいているのではないか。本社で作ったものに、皆が一律に参加するという統合型の思考。いったん作ったものをきちんと守るという維持型の思考。いずれも過去のビジネス環境においては有効だった。見習うべきモデルがあり、そのモデルを本社スタッフ機能が調達し、本社を中心に全社一丸になって展開する。人事制度の多くはこのパラダイムに基づいて展開されてきた。しかし、現代のビジネス環境が求めているのは分散・変化型のパラダイムである。全社一律では各々の現場には合わない。加えて、刻々と変化する状況では、全社で足並みを揃えていたり、完成度の高いものが出来上がるのを待っていたりしていては、間に合わない。したがって、総合・維持型に基づく「自分がやらねば」という強い責任感はかえって足枷になるのだ。

90年代後半から「戦略型人事」が提唱されてきた。ビジネスも人も両方を熟知し、企業の戦略的意図の達成に貢献するという人事機能のあるべき姿をうたったものである。私もこのあるべき姿には賛成したい。しかし、この10年、事態はなかなか進んでいるように見えない。この進捗の遅れの背後にあるものも、統合・維持型パラダイムに基づく「自分がやらねば」という強い責任感ではないかと私は思う。この分散・変化しつづけるビジネス環境において、現場リーダー以上に人事部がビジネスの最先端の状況を理解することは容易ではない。一つのビジネスだけでも簡単ではないのに、複数の事業を抱える大企業となればなおさらだ。

ではどうするのか?統合・維持型から分散・変化型へ移行するために、「自分だけでできない」と割り切ることだと思う。言い方を変えれば、「仲間を増やす」ということだ。上述した「次世代リーダーの枯渇リスク」という問題意識や、人事の自分たちだけでは太刀打ちできないという構造的問題を抱えた状況を、現場のリーダーに語り、他人事ではなく「自分事」として捉えてもらうことがその第一歩となる。この経営リスクへの対処は我々の「自分事」なんだと共有することが、すなわち仲間となることだと思う。

その先にある課題は、分散・変化型のパラダイムにおいて求められる経営教育機能とは何かを見極めていくことだ。この領域においても、過去にお会いした現場リーダーから得られるものが多いと感じている。本来人が持つ潜在的な力を引き出す組織作りのヒントは何か?そのために求められている支援は何か?それを解く糸口は現場リーダーにある。各社のお話を伺うと、個々の職場でメンバーの力を引き出すことに秀でたリーダーの存在に気付くことが多い。この点においても、各社で活躍されている方々の取り組みを伺うことから始めていきたいと考えている。

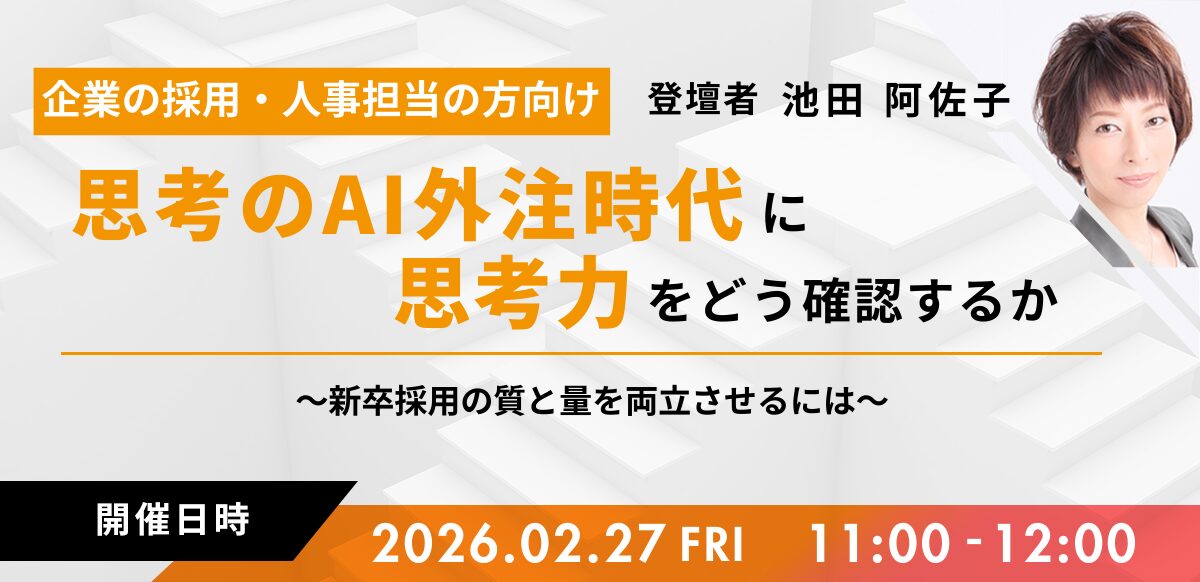

マーケターとしてのCLO(Chief Learning Officer)

昨年秋より、経営教育の未来を考えることを目的に「CLO講座」を東名阪で延べ5回開催してきた。CLOとは企業における「人材・組織開発責任者」を指す。「CEO」や「COO」のように、「CXO」と呼ぶことで、その経営における責任の重さを示したいと考えている。

「CLO講座」を通じて、日本を代表する各社のCLOに相当する、企業内教育の第一線で活躍されている100名弱の皆さんと議論を重ねてきた。その冒頭で問いかけてきたのが次の問いだ。

「CLO(Chief Learning Officer)*というポジションをお持ちの会社は?」

読者の会社ではCLOというポジションはあるだろうか。日本を代表する100社弱の反応を見るかぎり、現時点においてCLOというポジションを置いている会社はほぼない。その事実の裏には、本コラムでこれまで議論してきたに対する問題意識が、残念ながらまだ多くの企業において経営リスクとして十分に顕在化していないということを表しているように思える。

CLOというポジションが存在しないことの背後にあることと、今回述べてきた2つの壁の克服には共通した課題があると考える。いずれも「仲間を増やす」ことである。経営に、現場リーダーに、いかにCLOと同じ問題意識を持った仲間を増やすことができるか。換言すれば、組織内に「CLO」を増やすこと、その役目を担ったマーケターとしてのCLO、これこそがCLOの真の役割だと思う。

ただし、正直に申し上げる。多くの人事の方とお話をしていると、このパラダイムの転換は簡単ではないと感じる。まず、これまでの統合・維持型の仕事の進め方に強い慣性が働く。さらに、目の前の次々と積まれていく緊急事態の対処がその慣性に拍車をかける。この慣性の中で、その方向性を変えていくのはCLO一人では容易ではない。

だからこそ、同じような問題意識を持った同志が、お互いにつながることに意義があると考えている。「CLO講座」もその一環だ。ぼやくだけでなく(ときにはぼやきつつ^^)、課題とその対処方法を具体的に考えていく機会をこれから作っていきたい。

注)敬称略

心構えは「手伝い業」

本コラムでは、現在のビジネス環境下、次世代リーダーの典型的な成長機会である修羅場が構造的に作りがたくなっていると議論してきた。その結果として、多くの次世代リーダーが「諦め」てしまっていること、それが本コラム冒頭の問題意識だった。この「諦め」は煎じ詰めてしまえば、成長すること、学ぶことへの「諦め」だ。ここが教育の要所、ヘソなのだと思う。今回は、これまでの議論を改めて振り返り、このチャレンジに取り組む者として大事にすることをまとめておきたい。

「非連続成長」、今回こんなテーマでのコラム連載を始めることになり、真っ先に頭に浮かんだのは、ビジネススクール時代の恩師の顔でした。

Sumantra Ghoshal (スマントラ・ゴシャ-ル)。日本人でこの名前を聞いてピンと来る人は少ないかもしれません。マイケル・ポーター、ピーター・センゲ、ジョン・コッターといった世界的に影響力のある経営学者をManagement Guruと呼びますが、ゴシャール教授の功績は間違いなくその一人に名を連ねるに値する人物で、比較的辛口なエコノミスト誌でさえも、早くから”Euroguru”と呼んでいた大物教授であります。

いまだにグローバル経営を学ぶ際の定番教科書となっている”Managing Across Borders: The Transnational Solution”(邦訳「『地球市場時代の企業戦略 』日本経済新聞社刊)や、組織戦略論の金字塔と称される”The Individualized Corporation”(邦訳『個を活かす企業』ダイヤモンド社刊)の著者といえば、ご存知の方も多いかもしれません。1948年にインドで生まれ、 MITやハーバードで博士号を取得した後、INSEADやロンドン・ビジネススクールの教授、インド経営大学院初代学長などを務めた経営学の大家なのです。

・・・と偉そうに語る私自身も、実はゴシャールの存在を知ったのは、ロンドン・ビジネススクール(LBS)に入学してからでありました。入学して最初のクラス(Understanding General Management)を担当していたDonald Sull准教授(当時)が、「君達がロンドンに来た幸運の1つは、ゴシャール教授の教えを受けられるかもしれないこと。自分は、経営学者としてもそれなりのキャリアを積んだ現在でも、スマントラの前に出ると震え上がってまともに話ができない」と告白するのを聞いて、初めて名前を知った次第です。

それでも当初は「そんなスゴイ教授がいるのか」程度にしか思っていませんでしたが、クラスメートが口々に「在学中に一度くらいはゴシャールの授業を受けてみたいよね」と話していましたし、ある日ゴシャール教授の講演を聞いた日本人のクラスメートが「あんなにジーンとくるクラスは、日本の大学ではあり得ない。彼が話し始めた途端、200人以上いる聴衆のボルテージがいっきに上がるのがわかったよ。とにかく面白かった」とあまりに興奮気味に話すので、徐々に私も「いずれゴシャールの教えを請いたい」と思い始めたのでした。

そして、その機会は意外にも早く訪れます。ゴシャール教授が当時担当していた大規模な研究プロジェクトがあり、そのリサーチャーの募集がかかりました。応募者がどの位いたのかわかりませんが、「日本企業の調査を任せられそう」ということで、幸運にもメンバーの一人に選ばれ、MBAプログラムに在籍しながら、ゴシャール教授の下で企業調査・ケース執筆の仕事をする身となりました。(ちなみに本研究プロジェクトの成果の一部は、その後数々のケースや論文と共に、”A Bias for Action”(邦訳「意志力革命」、ランダムハウス講談社刊)という書籍の形にまとめられています。)

プロジェクトへの参画は決まったものの、ゴシャール教授の研究内容を全く理解していなかった私は、慌てて彼の著書を読み漁ります。その中の一冊に、先にも紹介した”The Individualized Corporation”があったのです。そして、この本を読んで、正直ぶったまげました。それまでMBAで勉強してきた戦略論とは明らかに違うな、と。「組織は戦略に従う」、あるいは「人材が競争優位の源泉」と表層的に結論づける、ありがちな組織論とも違います。

個人の能力への信頼をベースにして、自己変革を続ける企業組織を作り上げる、そのためには会社と社員が新しい関係を構築していく必要がある・・・自分が帰国後に携わりたいと考えていた日本企業再生のヒントが、この本には溢れていると感じました。そしてこの本を読んだ時から、「戦略と人材育成との架け橋をするような仕事、そして、その結果としてできるだけ多くの個人を幸せにするような仕事をしたい」と、自分自身のミッションを意識し始めます。ビジネススクール卒業後、私がそれまでのファイナンスのキャリアを離れ、以来一貫して企業の成長戦略の策定・実行をテーマに、コンサルティングや人材育成の仕事をしているのも、まさにこの時の決意の延長線上にあると言っても過言ではありません。

そして”The Individualized Corporation”は、私にとって、もう1つの大きな出会いをもたらします。この本を通じて、組織学習(Organizational Learning)や当事者意識(Sense of Ownership)、継続的な自己変革(Continuous Self-Renewal)といった概念に、初めて触れました。興味を持った私は、日本に一時帰国した際に本書の邦訳がないかと探し、グロービスという会社が「個を活かす企業」というタイトルで翻訳済みだと知ります。

「この本に真っ先に目をつけるとは、いったい何者だろう?」と、グロービスという企業に興味を持ち、その中でも組織学習(Organizational Learning)を組織名に冠すGOL(Globis Organizational Learning)の先見性に感動してしまいます。「よし、帰国したらグロービスにコンタクトしてみよう」と決意したのが、実は自分がグロービスの一員になったきっかけなのです。(雑誌の取材などで「どうやってグロービスとの接点を持ち始めたのですか?」と尋ねられると、「ロンドンで社長の堀さんとお会いしたので」と答えていますが、よくよく記憶を辿ると、「個を活かす企業」に出会った方が先でした。ちなみに「個を活かす企業」は、新装版が刊行されたので、まだ読んでいない方はぜひこの名著に触れていただきたいと思います。)

その後のことを、少しお話しさせてください。

2004年3月3日、スマントラ・ゴシャールは突然この世を去りました。まだ55歳、経営学者として「これから真の世界的権威に上り詰める」というタイミングでした。生前のスマントラに「ヒデ(注:私のことです)、アカデミックの世界に来ないか?好きなことを好きなだけ考えて、刺激的な人物たちに囲まれて生きていける。人を育てる面白さもある。それでちゃんと金を稼げる。理想的な仕事だぞ」と、光栄にも誘われたことがありました。その時は「まだまだ実務の世界で学ぶことがある」と断りましたが、スマントラは「自分は母国のインドでは貧しかったから、少しでも学費を稼ごうと、実務の世界に長く居過ぎた。年を取ってから転身したせいで、いろいろ苦労もしてきた。遅咲きの研究者は辛いから、決断は早い方がいいぞ」とも、アドバイスしてくれました。

そんな自分が、2002年からグロービスに参画して人材教育や経営研究に携わるようになり、数年前からは大学院の教員という立場にもなりました。何だかスマントラの想定通りの人生を歩んでいるような気がして、苦笑してしまいます。

スマントラは、成長を続ける日本企業のことを相当研究していました。特に画期的な商品を連発していた頃のソニーに大変関心があり、当時御殿山にあったソニー本社には、スマントラと共に何度か取材に伺ったことがあります。当時の大賀会長や出井社長らをインタビューする合間には、スマントラはとにかく難しい質問を自分にぶつけてきたものです。「成長を続ける日本企業の仕組みは、欧米の研究者には知れば知るほどカオスに見えてくる。日本企業の強さは、つまるところ何なんだ?」と。「日本的経営の特徴として・・・」といった具合に、一般的な答えではぐらかしていたら、「どうして日本人は自分たちのことを、明快に説明することから逃げる?もっとチャレンジしなさい」と珍しく注意されたのを覚えています。

「日本企業にとっての成長モデルとは?」・・・それはスマントラとの議論以来、ずっと自分が答えを探している問いであります。そして今、自分はスマントラが興味を示していた数々の日本のトップランナー企業と仕事をし、貢献度は僅かではありますが、まさに彼らの成長戦略の策定・実行のお手伝いをしています。これもやはり、スマントラが導いた縁なのかもしれません。

話を留学時代に戻しましょう。私が留学していたビジネススクールのカリキュラムには、2nd Year Projectというのがありまして、実際のクライアント企業相手にコンサルティング的な成果を残さないと卒業できない仕組みになっていました。もちろんスマントラは私のプロジェクトの担当教官にもなってくれていましたが、「ゴシャ-ル教授の採点は厳しい」と噂に聞いていましたので、卒業できるか最後までドキドキしたものです。後日、自宅に成績通知が届きます。封を開けてみると、心配だった2nd Year Projectも、きちんとpass(修了)となっていました。でも、もし今スマントラが生きていたら、笑ってこう言うかもしれません。「あれは暫定の pass だ。ヒデはまだ俺の大事な質問に答えていないぞ」と。

自分自身の言葉で、日本型の成長経営モデルを語る。そしてスマントラが目指した、個々人が活き活きと働き、持続的成長を実現する企業経営の姿を、リアルな現場感をもって語る。それらができるまで、スマントラから本当の意味でのpassはもらえない。今回のコラム執筆を始めるにあたって、亡き恩師からそんなプレッシャーを再びかけられたような気がしています。

| 参考) ・「経営の未来」ゲイリー ハメル、日本経済新聞出版社 ・「新・日本の経営」ジェームス・C・アベグレン、日本経済新聞社 ・「【新装版】個を活かす企業―自己変革を続ける組織の条件」クリストファー A. バートレット, スマントラ・ゴシャール、ダイヤモンド社 ・「個を活かし企業を変える 絶えざる企業変革を促す3つの”I”」グロービスマネジメントインスティテュート、東洋経済新報社 |

※敬称略

※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。

こちらの記事もおすすめ

事例紹介

日経225の88%の企業へ研修サービスを提供

集合研修有益度

評価 2025年3月「テーラーメイド型プログラム」を除く平均値

導入企業数

3,400

社/年受講者数

42

万名/年

スカイマーク株式会社

スカイマークらしい人財育成体系をゼロから構築! 航空業界におけるチャレンジャー企業として成長を続ける

日本生命保険相互会社

「自ら学び、社会から学び、学び続ける」風土改革への取り組み

三菱重工業株式会社

受講者から役員を輩出。ジョブアサイン連動型タレントマネジメントで「未来を起動する」次世代リーダーを早期育成

伊藤忠商事株式会社

世界各国で活躍する社員の自律的なキャリア形成をするために必要となる、経営スキルを磨く場を提供

株式会社大創産業

トップダウンから脱却し、自律自考のできる次世代リーダー集団の育成

株式会社コロワイド

非連続の時代を生き抜くために管理職層がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

SAPジャパン株式会社

カスタマーサクセスを追求するマネージャーの育成を通じて、日本企業のグローバル化を支援する

レバレジーズ株式会社

360度サーベイで75%の受講者がスコアアップを実現!自らの課題を意識した学びで、受講後の行動が変化

富士通株式会社

DXカンパニーへの転換を加速させた、役員合宿の取り組みと効用

セミナー・イベント

無料の受講体験や育成・研修に関するイベントをセミナーで実施しています

セミナー開催予定

コラム

グロービスが培った人材育成の知見を、課題解決のヒントにお役立てください

リスキリング研修とは?カリキュラム例と3つの方法・実施するステップ

企業成長に不可欠な「DEI」推進のメリットと好事例・取り組む内容

研修報告書(研修レポート)の書き方は? テンプレートや例文も紹介

社員研修の費用相場はいくら?予算内で最大限の効果を生むコツを解説

DX研修とは? 重要性と効果的なプログラム例・実施ステップ

育成失敗のサインと回避するマネジメントのコツを紹介

実践的な人材育成の進め方|7つのステップと成功のポイントを解説