【事例付き】選抜研修とは?階層別研修との違い、人選方法、成功のコツ3選

日経225企業

取引実績

集合研修

有益度

評価

導入

企業数

受講

者数

「選抜研修とはどのような研修? 目的や、他の研修との違いが知りたい」

「選抜研修の実施方法は?適切に人選するためのポイントや研修内容の企画方法が分からない」

多くの企業で実施されている「選抜研修」。

名称は聞いたことがあっても「どのような研修なのか」「どのように取り組めば良いのか」、実はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

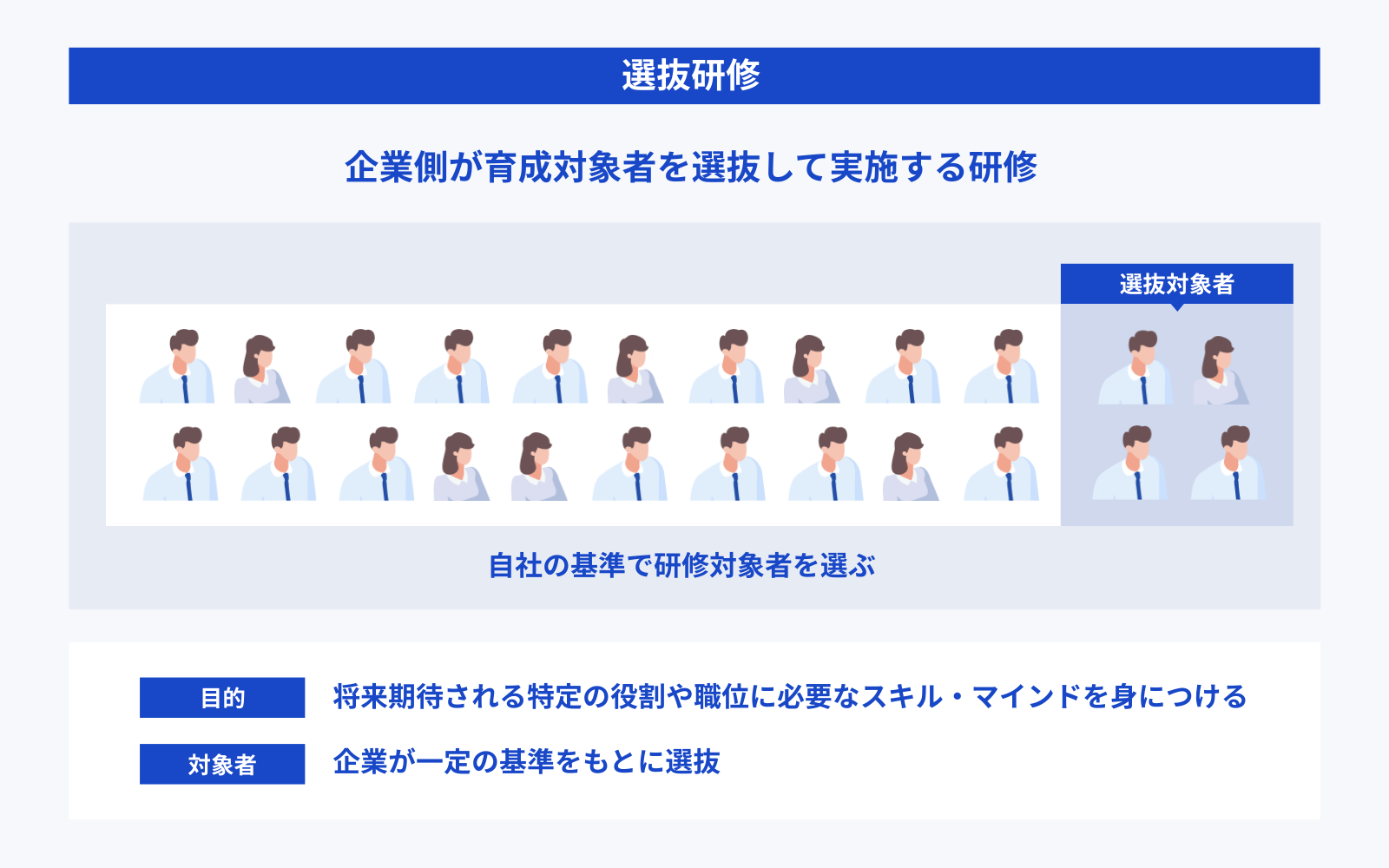

選抜研修とは、企業側が育成対象者を選抜して実施する研修のことです。

全社員を対象とするのではなく人事評価や上司の推薦など一定の基準に沿って人選し、選抜された社員を対象に研修を実施します。

選抜研修の実施目的は、将来期待される特定の役割や職位に必要なスキル・マインドを身に付けることです。

労働力不足が課題となりがちな昨今の日本企業では、社員一人ひとりが早期から多方面に活躍することが期待されます。

そうした中、特に組織のけん引役となる管理職については、「管理職になる前」から優秀な人材を戦略的に育成し、ひいては経営幹部候補の計画的な輩出へ繋げたいものです。

| 選抜研修に取り組む3つのメリット |

|---|

| ・優秀人材を早期育成することで、組織全体の引き上げができる ・金銭的・人的リソースを抑えながら、成果を最大化しやすい ・後継者不足を解決できる |

この記事では、選抜研修の概要や階層別研修との違い、メリットやデメリットなどの基礎知識をまとめて解説していきます。

特に後半では、不公平感のない人選方法にも触れているので必見です。

選抜研修は「選抜された社員だけ」が受けられる研修であるため、選抜方法やコミュニケーション方法には工夫が必要なのです。詳しくは「7.選抜研修でよくある課題と成功のコツ」で解説しますので、ぜひご確認ください。

【この記事を読むと分かること】

・選抜研修の概要や目的が分かる

・選抜研修と階層別研修との違いが分かる

・選抜研修を実施するメリットとデメリットが分かる

・選抜研修が向いている企業が分かる

・選抜研修における、公平で納得感のある人選方法・ポイントが分かる

・選抜研修を実施する際の課題と成功のコツが分かる

・選抜研修を実施する方法と成功事例が分かる

この記事を最後まで読むと選抜研修とはどのような研修なのか理解でき、自社に合う方法で取り組めるようになります。

選抜研修は、将来に渡り自社が発展し続けるために必要な研修の一つなので、ぜひ参考にしてみてください。

1.選抜研修とは育成対象者を選抜して実施する研修のこと

冒頭でも触れたように選抜研修とは、企業側が育成対象者を選抜して実施する研修のことです。

将来期待される特定の役割や職位に必要なスキル・マインドを身に付けることを目的として実施します。

| 選抜研修 | |

|---|---|

| 概要 | 企業側が設定した基準で育成対象者を選抜し、実施する研修 |

| 目的 | 将来期待される特定の役割や職位に必要なスキル・マインドを身に付ける |

| 対象者 | 企業が一定の基準をもとに選抜する (人事評価・アセスメント・上司の推薦・面接など) |

| 参加意思の確認 | 基本的には選抜対象者の意思を確認する |

| ポイント | ・特定の階層に「なる前」の研修に位置づけられる ・早い段階から次世代の管理職や次期経営幹部育成の一環として実施する |

人事評価の高い社員、管理職の推薦がある社員などを一定の基準で選抜して、主に1つ上の階層に求める要件やスキルの習得を目指します。

そのため下記のように、例えば部長になる前の「選抜課長」、課長になる前の「選抜リーダー」など、‟特定の階層になる前”の社員を選抜対象とします。

【選抜研修の例】

- 若手社員や中堅社員の中から課長候補を育成する「選抜リーダー研修」

- 課長の中から部長へステップアップできる候補を育成する「選抜課長研修」

- 部長の中から経営幹部候補を育成する「選抜部長研修」

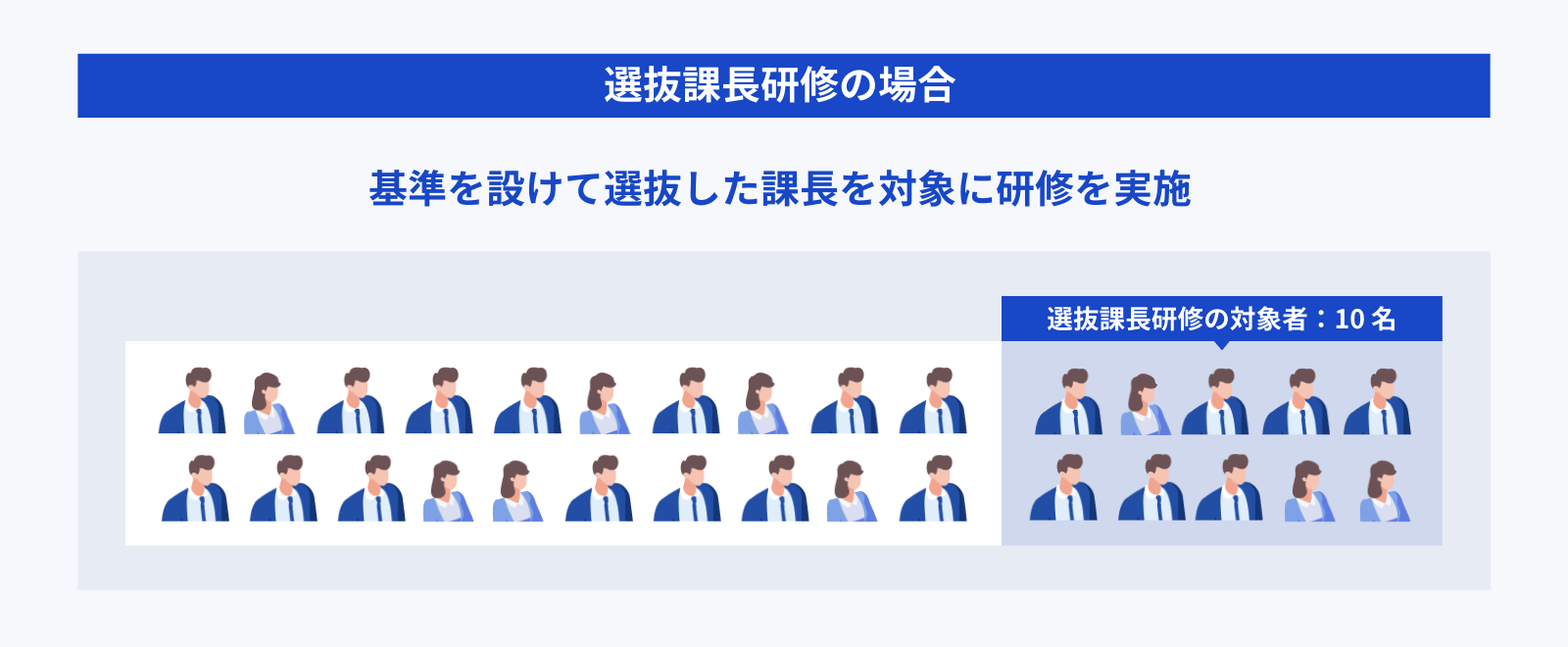

具体的な例として、例えば30名の課長がいる場合に一定の基準に沿って10名の社員を選抜・次期部長候補として、自社の部長に必要なスキルや知識を学ぶことなどが挙げられます。

研修後には「選抜研修で得た知識を現場で活かす」「自社の部長の要件を満たし、昇進する」などの成果が期待できるでしょう。

企業の核となる管理職や経営幹部に適した人材が途絶えると、企業は継続的な成長ができません。

管理職・経営幹部に適した人材が足りないという事態を防ぐためにも、早い段階から優秀な人材を選抜し育成することが重要です。

以前の選抜研修はマネジメント層以上を対象に実施するケースが主流でしたが、昨今はより早い段階から選抜研修を実施する例が増えています。

選抜する社員と目指すポジションにより研修のテーマやプログラムは異なりますが、一例として下記のような選抜研修が検討できるでしょう。

| 選抜研修の例 | テーマ例 | カリキュラム例 |

|---|---|---|

| 選抜部長研修 | 経営層に就くために全社経営をする知識や視座を学ぶ | ・経営戦略を立案する ・組織の変革をリードするための方法論を学び、実践する ・リスクマネジメントを学び、実践する |

| 選抜課長研修 | 部長に就くための間接的なマネジメント力や視座を学ぶ | ・経営戦略や経営方針を理解し、実践する ・自ら部門課題を設定して、解決に向けたアクションを起こす |

| 選抜リーダー研修 | 課長などの管理職に就くためのマインドや基礎知識を学ぶ | ・メンバー視点から脱却し、全体最適に資するリーダー視点を獲得する ・「ヒト」「モノ」「カネ」の経営資本を管理するための理論や方法を学ぶ |

このように、選抜研修は次世代を担う管理職や経営幹部候補の育成に効果的です。

そのため、管理職候補の不足や組織のリーダーシップ力低下を課題とする多くの企業が、積極的に取り組んでいます。

2.選抜研修と階層別研修の違い

選抜研修の実施を検討する際、階層別研修とはどこが違うのか気になる方も多いかと思います。

ここでは選抜研修と階層別研修の違いを分かりやすく解説します。

選抜研修と階層別研修は目的や対象が大きく異なるので、自社が優先的に取り組むべき研修を正しく見極めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

| 項目 | 選抜研修 | 階層別研修 |

|---|---|---|

| 概要 | 企業側が育成対象者を選抜して行う研修 | 社員を勤続年数や役職などの階層に分けて実施する研修 |

| 対象者 | 企業側が定める一定の基準を満たす社員が対象になることが多い | 指定した階層の全社員が対象になることが多い ※階層の中でセグメントを設け絞り込むケースもある |

| 目的 | 次期管理職や経営幹部候補の育成 | 組織全体の能力の底上げ |

| 主に学ぶこと | 経営層・管理職に必要な知識やマインド (経営者の視座や経営の基礎知識など) | 日々の業務で活用できる知識 (業務効率化に繋がることや同じ階層の社員全員が身に付けるべきスキルなど) |

2-1.目的の違い

| 目的の違い |

|---|

| ・選抜研修:選抜対象者を上の階層へ引き上げる ・階層別研修:組織全体の能力の底上げをする |

選抜研修と階層別研修は、目的が大きく異なります。

選抜研修は先ほど触れたように、企業側で選抜した社員を上の階層に引き上げることが目的です。

例えば、現在課長である社員の中から数名を選抜し「選抜課長研修」を実施することで、対象者を部長に引き上げることを目指します。

一方で、階層別研修は、特定の階層全員を対象としたスキル・マインドの底上げが目的です。

例えば、課長層を対象とする場合は基本的には課長全員のスキル・マインドを底上げすることを目指します。

※なお、課長だけでなく部長や若手社員、新入社員などそれぞれの階層別に実施することで組織全体の底上げを目指す場合もあります。

このように、選抜研修と階層別研修では目指すゴールが明確に異なるため、目的に応じた使い分けが必要となります。

2-2.研修テーマの違い

| 研修テーマの違い |

|---|

| ・選抜研修:次のステップで必要となる経営層・管理職に必要な知識やマインド ・階層別研修:日々の業務で活用できる知識やスキル |

選抜研修と階層別研修は目指すゴールが違うので、研修するべき内容も当然変わります。

選抜研修では、選抜対象者を上の階層に引き上げるために経営層・管理職に必要な知識やマインドを学びます。

例えば選抜課長研修をする場合は、一つ上の部長に必要とされる下記のような知識・スキルの習得が考えられるでしょう。

【選抜課長研修のテーマ例】

- 間接的に組織をマネジメントしていくスキル・全社ビジョン・戦略を自部門へ落とし込むための知識・スキル

- 組織文化を形成していくための知識・スキル など

選抜課長研修のテーマ例からも分かるように、選抜研修は実務で使うスキルではなく、今より上の管理職・経営幹部として求められるスキル習得が中心になります。

一方で、階層別研修は組織全体の底上げをするために、日々の業務で活用できる知識やスキルを中心に身につけます。

例えば、下記のように論理思考力やリーダーシップの強化など、同じ階層であれば誰もがもつべき知識・スキルを中心に学びます。

【階層別研修(例:課長を対象)のテーマ例】

- 論理思考力の強化

- 部下・メンバーへのコミュニケーション・育成力の強化

- メンタルヘルスの理解・実践 など

すぐに日々の業務で活用できる知識やヒントを学ぶことで、組織運営の力の底上げに繋げていけるでしょう。

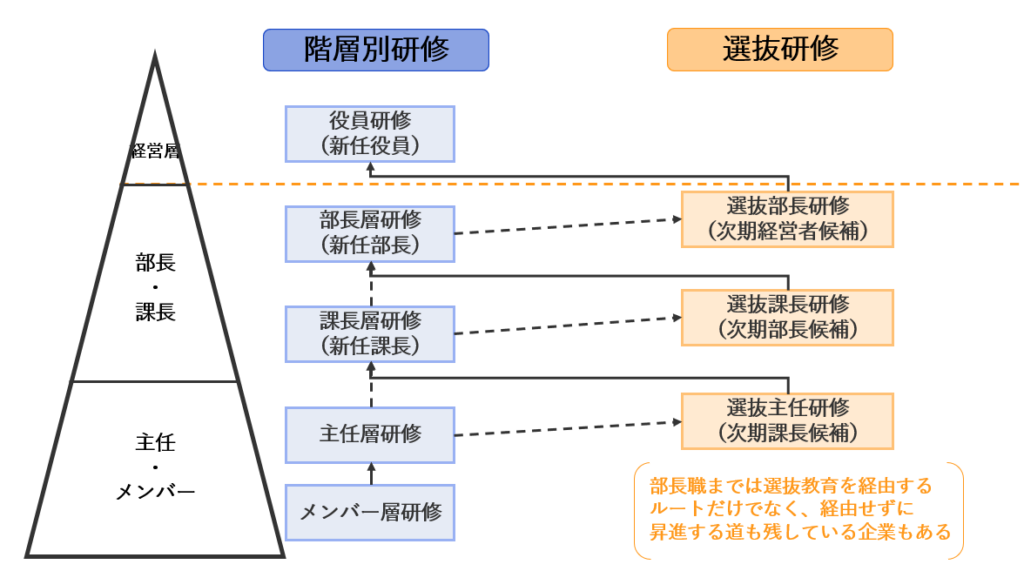

2-3.選抜研修と階層別研修を育成体系の中で組み合わせることも可能

ここまで読み、選抜研修と階層別研修は対象や目的、取り組むべきテーマが異なることが理解できたかと思います。

実は目的の異なる2つの研修は、下記のように育成体系の中で組み合わせて連動させることも可能です。

一例として、下図を使って解説します。

▼選抜研修と階層別研修の組み合わせ例

まずは【階層別研修:主任層研修】を実施して、主任の基礎的なスキルを底上げします。

底上げした主任の中から一定の基準を満たした社員を選抜し、【選抜型研修:選抜主任研修】を実施します。

こうした流れを各階層で行うと、底上げした人材の中から選抜者を選定でき、ひいては次期経営候補の計画的輩出に繋がる好循環が生まれるでしょう。

このように、選抜研修と階層別研修を完全に区分けして考えるのではなく、連動できるテーマやプログラムを設けると非常に効果的です。

選抜研修と階層別研修の違いは下記の記事でも解説しています

階層別研修と選抜研修の目的の違い~押さえるべき3つのポイント~

3.企業が選抜研修を実施する3つのメリット

選抜研修の概要が分かったところで、ここからは企業が選抜研修をする具体的なメリットを3つご紹介します。

3-1.優秀人材を早期育成することで組織全体の引き上げができる

1つ目は、優秀人材を早期から戦略的に鍛えることで組織全体の引き上げができることです。

選抜研修で新たな知識・スキルを習得した受講者は、

- 現場で今まで以上に成果を出した

- リーダーシップが強化され、周囲の社員のモチベーションが上がった

- 部下育成力が高まり、部下の成果も上がった

など学んだことが現場で成果に変わり、他の社員が活躍を目にする機会も増えるはずです。

研修後、更に活躍する上司の背中を見て「自分もいつか同様の研修に選ばれるようになりたい」と目標を見出す可能性もあるでしょう。

このように、選抜研修は本人のスキルアップや部下の指導力だけでなく、組織全体の成長を促す波及効果も期待できます。

3-2.金銭的・人的リソースを抑えながら、成果を最大化しやすい

2つ目は、金銭的・人的リソースを抑えながら、成果を最大化しやすい点です。それぞれの側面から見ていきましょう。

3-2-1.金銭的コストを抑えて実施できる

特定の階層全員を研修対象とする階層別研修などと比べ、選抜研修では対象者を限定して行います。そのため、以下のような金銭的コストを抑えることができます。

【研修費用の内訳(例)】

- 研修そのものの費用

- 会場費用

- 教材費用

- 移動・宿泊・飲食費用

- 備品・設備費用 など

そのため、限られた育成コストの中でもいち早く優秀人材を引き上げたいという場合には、選抜研修を実施するメリットがあります。

3-2-2.人的リソースを限定的に集中投下することで、成果を上げやすい

選抜型研修の大きな特長のひとつは、将来の経営幹部候補などの有望な人材を、集中的に育てられる点です。

全ての社員に一律で行う研修とは違い、対象者を予め選んで行うことで、限られた育成のリソースをしっかり注ぐことができます。

その分、選ばれた人はより実践的で中身の濃い学びを得られ、必要な視点や知識をスピーディーに吸収していけるというメリットがあります。

こうした面でも、選抜研修は企業が求めるリーダー像に、より早く近づくための有効な手段と言えるでしょう。

3-3.後継者不足を解決できる

3つ目は、後継者不足を解消できるところです。

日本企業では下記のような背景から、管理職・経営幹部の後継者不在が課題となる場合が少なくありません。

【日本企業が後継者不足に陥っている背景】

- 採用を控えた時期があり30~40代層が少ない場合がある

- 管理職の選定基準が曖昧になりがちな組織文化や、複雑化しすぎた仕組みにより管理職が輩出しにくい環境になっている

- 価値観の多様化により管理職になりたいと思う社員が不足している

組織文化や社員の意欲低下、管理職候補世代の不足など複数の要素が絡み合い、自社らしい管理職を輩出できない状況に陥っているケースも少なくありません。

冒頭でも触れたように管理職や経営幹部が不足すると、企業をけん引できる人材がいないことになるので利益縮小や価値の低下を招いてしまいます。

更に、ここで注意したいのは、管理職や経営幹部候補の不足が顕在化してから育成を始めるのでは遅すぎるという点です。人材育成には時間がかかることを念頭に置くことが重要です。

またビジネスの複雑性が増す中、管理職の業務は難易度が高まっています。そうした中、限られた人数の管理職が多忙を極める様子もあり、管理職になりたいと思う若手社員が減る悪循環にも陥りがちです。

そこで、選抜研修の実施により、管理職候補を計画的に選出できるのはもちろん、プログラムを工夫することで「管理職になりたい」と思うマインドを育成する効果も期待できます。

【選抜研修をすると後継者不足を解消できる理由】

- 選抜研修を実施することで、計画的に管理職・経営幹部候補を選出できる

- 「管理職になりたい」と思うマインドに働きかけることもできる

研修企画の段階で将来の管理職・経営幹部をイメージし、計画的に選出していく仕掛けとしても機能するのは、選抜研修ならではのメリットだと言えるでしょう。

4.企業が選抜研修を実施するデメリット

選抜研修のメリットが分かったところで、次に気になるのはデメリットです。

選抜研修のデメリットとしては、下記の2つが挙げられます。

4-1.選抜対象者の負担になりやすい

選抜研修は、選抜された社員の負担が増える側面があります。

負担の度合いは研修の内容や他の研修との兼ね合いにもよりますが、下記のようなケースは特に負担を感じやすいです。

【選抜研修の負担になりやすいケース】

- 業務量はそのままで、長時間かつ長期に渡る研修を実施する

- 他の研修と選抜研修を並行して行う

例えば選抜部長研修を実施する場合に、部長としての業務や自身の作業量はそのままで、勤務時間内に長時間の研修を実施するとしましょう。

研修の時間分業務をする時間が減るので、残業が増えたり心身の負担になったりすることが考えられます。

選抜対象者に前向きに取り組んでもらうためにも業務量を調整する、周囲がサポートをするなどの工夫が必要でしょう。

4-2.選抜されなかった社員のモチベーションが下がる

選抜研修では、一定の基準に沿って研修対象の社員を選抜します。

視点を変えると「選抜されなかった」社員を生むことになるので、明確な基準を持って選抜しないと不満や無力感の原因になりかねません。

例えば、選抜基準が不明確なまま数人の社員を選抜したとしましょう。

選ばれなかった社員からすると「なぜ自分ではないのか」「自分の方が成果を出していたのに」など、組織への不信感が募ります。その結果、モチベーションが低下し最悪の場合は離職に繋がるかもしれません。

選抜研修では、下記のように選抜されなかった社員の方が多い構造になりがちです。

そのため選抜されなかった側の不満を無視してしまうと、想定以上の悪影響が組織に及んでいたというケースも少なくありません。

この問題に対する適切な対応については「6. 選抜研修での人選時に必ず押さえるべき3つのポイント」でも詳しく解説しますが、選抜された社員とされなかった社員の双方が納得のいく明確な基準を設定することが極めて重要になります。

また、選抜されなかった側へのサポートを行い、モチベーションが下がらないための配慮にも留意が必要です。

5.管理職育成に課題がある企業は選抜研修を実施しよう

ここまで、選抜研修の概要やメリット、デメリットを解説してきました。

「1.選抜研修とは育成対象者を選抜して実施する研修のこと」で触れたように、選抜研修の目的は将来期待される特定の役割や職位に必要なスキル・マインドを身に付けることです。

管理職に「就いてから」ではなく「就く前」の社員を選抜し研修をすることで、自社らしい管理職を計画的に育成できるところも大きな利点のひとつです。

「管理職が不足している」「外部からの採用ではなく自社内で風土に合う管理職を輩出したい」など管理職育成に悩みがある場合は、ぜひ選抜研修を取り入れてみましょう。

【選抜管理職研修が向いているケース】

- 管理職や管理職候補が不足している

- 外部からの採用ではなく自社内で風土に合う管理職を輩出したい

- 自社の管理職に身につけて欲しいスキルが不足している

ビジネスが複雑化・多角化する昨今において、管理職に求められるスキルは広範かつ高度化しています。

そのため「管理職になってから研修をすれば良いだろう」ではなく、管理職として相応しい候補を選抜し、段階的に育成することが求められます。

次の章からは、具体的に選抜研修を進める際に知っておきたい選抜方法を解説していきます。

| 選抜研修で多くご活用いただいているサービスをご紹介します |

|---|

| グロービスでは、年間3,400社以上の人材育成の課題解決を支援しております。 その中でも特に選抜研修で多くご活用いただいているサービスを紹介いたします。 ・企業の中核を担うマネジメント層向け公開型研修:グロービス・エグゼクティブ・スクール(GES)の資料をダウンロードする ・各社の経営課題に合わせたテーマを選べる集合研修:グロービスの集合研修の資料をダウンロードする グロービスの提供する次世代リーダー育成について、以下の記事でも詳しく紹介しています ▶「グロービスの提供する次世代リーダー育成」のページを確認する |

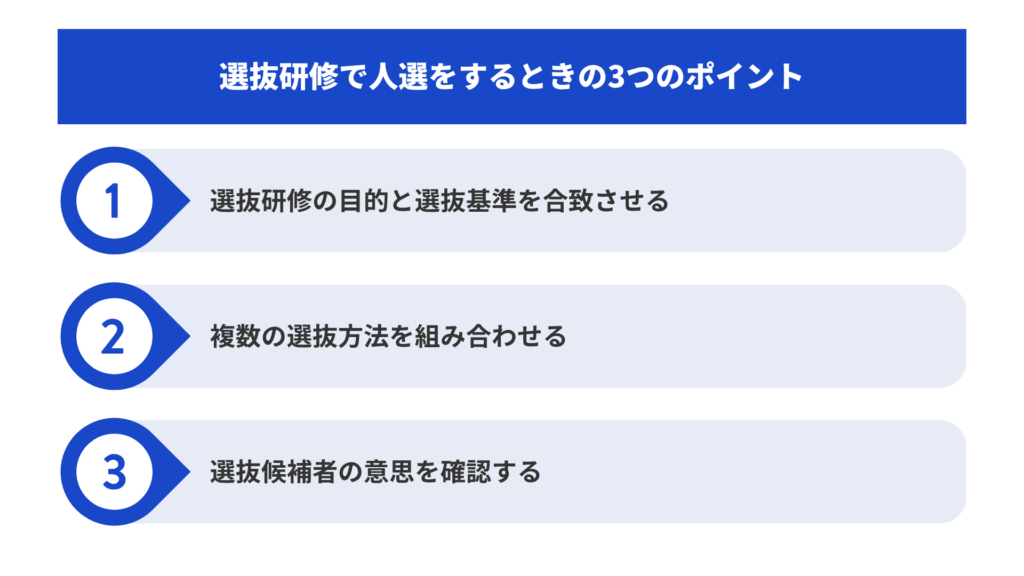

6.選抜研修での人選時に必ず押さえるべき3つのポイント

選抜研修を実施しようとした際に多くの企業が悩むのは、人選の方法です。

選抜研修は選抜に漏れた社員も納得感を持てるように、明確な基準を設定しなければなりません。

ここでは、選抜研修での人選時に知っておきたいポイントをご紹介します。

どのような基準で人選するべきか分かるので、参考にしてみてください。

6-1.選抜研修の目的と選抜基準を合致させる

選抜研修の人選をする際は、選抜研修の目的と選抜基準に矛盾がないか確認しましょう。

例えば、組織の変革をリードする人材を育成したいのに、新たなことにチャレンジする行動力を見極める選抜基準がなければ思ったような育成ができません。

下記のように、育成したい人材要件と選抜基準がリンクするように選抜基準を見直してみましょう。

- 選抜研修の目的

- 失敗を恐れずに、組織の変革をリードする人材を育成したい

- 選抜基準

- 既存の枠組みを超える新しいチャレンジをした経験やポテンシャルがある

- 部下の育成やチーム活動にも積極的で、日頃からリーダーシップを発揮している

育成の目的と選抜基準が合致していれば、自社の求める管理職像に合う人材を選抜しやすくなり、選抜研修のレベル感を揃えやすくなります。

【選抜対象者の不適合条件も決めておく】

選抜基準を決める際は不適合となる要件も併せて決めておくと、選抜基準に合う社員の中から絞り込みがしやすくなります。

不適切要件は企業の考え方や選抜基準により異なりますが、一例として下記のような項目が検討できます。

・上司と部下に対して極端に態度が変わる

・感情のコントロールが苦手な傾向がある

・部下と競う傾向がある

適合要件だけでなく不適合要件も決まっていると、より的確な人選ができるようになるでしょう。

6-2.複数の選抜方法を組み合わせる

選抜研修の具体的な方法には、主に下記の4つがあります。

それぞれ特徴が異なるため、選抜研修の目的や人材要件に応じて使い分けたり、組み合わせたりすることが重要です。

| 選抜方法 | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 人事評価 | 業務への姿勢や実務能力、保有知識・スキルなどを測る | 納得感を得られやすい反面、既存事業での実務能力が重視されやすい |

| 360度評価 | 日常業務において部下や同僚、上司からどのように見られているのか多角的な視点で評価を見る | 客観的な側面が理解できるがこれだけでは人選ができない(他の評価と併せて参考にする) |

| 上司の推薦 | 選抜研修の目的や育成したい人材要件を明確にしたうえで上司から推薦者を募る | 恣意的な人選にならないように、人事部・上長で丁寧にすり合わせをする |

| 公募によるレポート提出や面接 | 選抜研修の目的や育成したい人材要件を提示したうえで社内公募し、レポート提出や面接を行い人選する | 面接などを実施して本人の意思やコミットメントの高さを確認したうえで人材要件と照らし合わせる |

例えば人事評価や上長からの推薦は、候補者の日常業務でのパフォーマンスを把握できる有効な選抜方法です。しかし、人事部門や現場の上長だけの判断に頼ると、人選が特定の部署や業務に偏り、公平性が問われるケースも出てきます。

選抜研修の方法は1つに絞る必要はなく組み合わせることを念頭に置き、研修の目的と人材要件に合わせ、判断に偏りが出ないよう工夫しましょう。

6-3.選抜候補者の意思を確認する

選抜研修の人選では、必ず選抜候補者本人の意思を確認しましょう。

上司や管理職からの一方的な指示で決定すると「選抜候補者が自分の意思で決めた」と実感できないからです。

他人から指示をされて取り組むことと自分の意思で取り組むことではモチベーションや意識が変わるので、自分の意思で参加を決めたと思えるプロセスが大切です。

一例としてA社では、以下のような取り組みを徹底されているそうです。

【A社の本人への確認の例】

まずは人事部から候補者の上司に対し、選抜研修の目的や意味合いをしっかりと伝えました。

そのうえで、上司と候補者とで1on1の場を設け、本人への期待や獲得して欲しいスキル、マインドを伝えてもらいました。

そして最終的に「自分の意思で決心する」プロセスを実施しました。

この他にも、本人の意思、決意を確認する方法として、人事部との面接や論文・レポート提出などがあります。

選抜研修が、意欲高く熱い議論を交わす場となるよう、人選時に本人の意思を確認して、前向きに取り組める土台を作りましょう。

| 選抜研修で多くご活用いただいているサービスをご紹介します |

|---|

| グロービスでは、年間3,400社以上の人材育成の課題解決を支援しております。 その中でも特に選抜研修で多くご活用いただいているサービスを紹介いたします。 ・企業の中核を担うマネジメント層向け公開型研修:グロービス・エグゼクティブ・スクール(GES)の資料をダウンロードする ・各社の経営課題に合わせたテーマを選べる集合研修:グロービスの集合研修の資料をダウンロードする グロービスの提供する次世代リーダー育成について、以下の記事でも詳しく紹介しています ▶「グロービスの提供する次世代リーダー育成」のページを確認する |

7.選抜研修でよくある課題と成功のコツ

ここでは、選抜研修でよくある課題と、それを乗り越えるための成功のコツをご紹介します。

選抜研修で難所となりそうな部分を理解しておけば事前に対策が取れるため、ぜひ参考にしてみてください。

| 選抜研修で課題となりやすい部分 | 成功のコツ |

|---|---|

| 選抜研修の目的に見合う人選が難しい | トライ&エラーで見直し続ける |

| 選抜漏れした社員のモチベーションが下がる | フォローする体制を選抜実施前から検討する |

| 選抜対象者のみが孤立奮闘している | 選抜対象者の上司を巻き込み、協力して進める |

7-1.選抜研修の目的に見合う人選が難しい

選抜研修をする際に課題となるのが、選抜研修の目的に見合う人選です。

選抜の際には、実務能力や実績の評価・日頃のプロセス評価・周囲からの360度評価などの‟現状に対する評価”だけでなく、意欲や基礎能力など、‟将来のポテンシャルの要素”を盛り込む視点も必要です。

考慮すべき点の多さから、「思ったような人選ができない」「候補者がいない」など人選に悩み、前に進めないケースがあります。人選で迷いが出ると効率よく研修が実施できず、選抜研修の難しさを感じてしまうでしょう。

また、曖昧な基準で選抜をしてしまい思ったような成果を得られなかったという声もあり、人選の難しさが課題になるケースも見受けられます。

7-1-1.成功のコツ:トライ&エラーで見直し続ける

選抜研修での人選は基本的には「6. 選抜研修での人選時に必ず押さえるべき3つのポイント」に沿って、明確な選抜基準を設け適切な方法で行います。

とはいえ、評価基準の重み付けや評価基準の調整など細かい部分が難しく、思ったように人選が進められなかったと感じることは少なくありません。

どの企業にでも該当する唯一絶対の人選方法はないのです。また、自社を取り巻く環境が変われば、選ぶ人材の要件も変わっていきます。

トライ&エラーを繰り返しながら、自社に合う選抜方法を見直し続けることが重要です。

7-2.選抜漏れした社員のモチベーションが下がる

「4.企業が選抜研修を実施するデメリット」でも触れたように、選抜研修では選抜漏れした社員が生まれます。

「選抜漏れした社員のモチベーションが下がる」「選抜漏れした社員のフォロー方法が分からない」など、選抜漏れした社員への対応に難しさを感じている声があります。

実際に、選抜研修を導入しない理由として、「選抜漏れした社員のモチベーション低下」を挙げる企業は非常に多いです。

選抜とは通常、選ばれない社員の方が多数になるものなので、彼らのモチベーションが低下した場合の企業に与える悪影響は軽視できません。そのため、選抜漏れした社員のモチベーションを維持する仕組みをどう作れば良いか、事前にしっかり検討しておきましょう。

7-2-1.成功のコツ:フォローする体制を整える

選抜漏れした社員のモチベーションを低下させないために、下記のようなフォロー体制を整えましょう。

| フォロー体制 | 概要 |

|---|---|

| 納得感のある選抜基準を設定し公開する | 選抜漏れした社員が「自分が選ばれなかったのはここが足りなかったからだ」と理解できるように、誰もが納得感を持てる選抜基準を設定して公開する |

| 多様な昇進ルートを用意する | 選抜研修に選ばれなかったとしても昇進の道があることを実績として公開する(選抜研修を唯一の昇進ルートにしない) |

| 他の学習機会を提供する | 選抜漏れした社員にも学習機会を提供し、会社からの期待感を示し成長を促す |

特に選抜研修が唯一の昇進ルートになってしまうと、選抜されなった時点で「企業から期待されていない」「今後も昇進はできない」とモチベーションが低下するでしょう。

昇進ルートの多様性を確保するためには、選抜研修に選ばれなかったとしても昇進の道があることを実績として公開することが重要です。私たちの顧客のある企業では、選抜部長研修、選抜課長研修を行っているのですが、選抜部長研修に選ばれた約8割の選抜者は課長層の時に選抜課長研修に選ばれていない層です。別の企業では、選抜研修を未経験或いは卒業できずにリタイアした社員も役員になっています。

これらの多様性の事例は、それぞれの会社で社員の知るところとなっており、選抜以外の昇進ルートの例として認知されています。選ばれなかった人にも「今後昇進していくための複数ルートがある」という安心感を持って再起を目指せるのです。

また、選抜研修に参加できないと知識・スキルを習得できない状態では、やる気のある社員や成長したい社員の芽を摘んでしまいます。

eラーニングやセミナーなど自発的に学べる場を提供して、選抜研修に参加しなくてもスキルアップができる環境を整えることも重要な取り組みです。

7-3.選抜対象者のみが孤立奮闘している

「4.企業が選抜研修を実施するデメリット」で触れたように、選抜研修では選抜対象者のみの負担が増え孤立奮闘してしまうケースがあります。

選抜研修は中長期で行うことが多く、選抜対象者は日々の業務を遂行しながら研修参加も続けなければなりません。

業務量の調整ができない場合には、研修時間中も業務や部下の様子などが頭によぎり集中できず、選抜研修の成果・業務の成果のどちらも中途半端になってしまうなど悪循環に陥ることも考えられます。

研修開始時は何とかこなせていても、数か月経過する頃には心身ともに負担が大きくなり、モチベーションが低下する恐れもあります。

7-3-1.成功のコツ:選抜対象者の上司を巻き込み協力して進める

選抜研修は選抜対象者にとって負荷がかかるものだと認識して、直属の上司が積極的にサポートすることが大切です。

下記のように業務負担を減らす、研修後のフォローアップをするなど選抜対象者が研修を意義のあるものにできるよう、上司のサポートを依頼しましょう。

【選抜対象者に上司が行うサポート例】

- 業務量を調整してチームで協力しながら進める

- 選抜対象者が担当していた業務の一部を上司が担う

- 研修後に研修内容の振り返りを行う

- チーム内でのコミュニケーションを活性化させて安心して研修できる環境を整える

選抜対象者からは「選抜研修があり業務負担が大きい」「選抜研修がありこれ以上業務を抱えられない」などとは発言しにくいものです。

上司が積極的にサポート役に回り、研修対象者と共に取り組む姿勢を見せるよう、人事・育成担当者から働きかけましょう。

8.選抜研修で外部委託をお勧めする2つの理由

ここまで選抜研修を実施するメリットや選抜研修の人選方法などを詳しく解説してきました。

ここまで読み「選抜研修を実施してみよう」と感じた方も多いでしょう。

選抜研修の具体的な実施方法には「内製研修」と「外部委託」があります。

| 項目 | 内製研修 | 外部委託 |

|---|---|---|

| 概要 | 自社内で企画・運営する研修 | 外部の委託会社を利用する研修 |

| 代表的な研修方法 | OJT 集合研修(企業内で企画・運営) | ・集合研修(委託先が企画・運営・もしくは講師派遣) ・外部スクール通学 |

| メリット | ・自社の考えやビジョンを反映できる ・実務で活用する専門的なスキルを直接教えられる ・コストを抑えられる ・スケジュールのコントロールがしやすい | ・プロの視点でプログラム設計や実施ができる ・自社にないスキルや知識を学べる ・社内の負担が少ない |

| デメリット | ・自社にノウハウがない分野は対応しにくい ・社内の負担が大きい | ・コストがかかる ・開催場所やスケジュールのコントロールがしにくい |

| 知識・ノウハウ |  |  |

| コスト |  |  |

| 負担 |  |  |

内部研修は自社で企画・運営をする研修です。

上司や知識・経験が豊富な社員が講師となって進める研修が該当します。

一方で、外部委託は外部の委託会社を利用する研修です。

企業に外部講師を呼び実施する研修や外部スクールに通う場合が該当します。

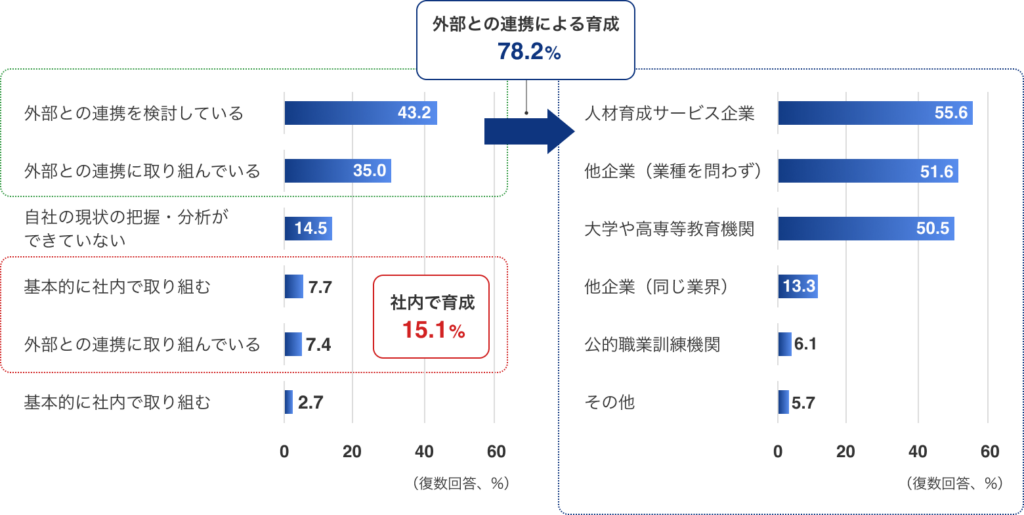

結論、選抜研修では「専門性の高い知識・ノウハウが求められる」「社内の負担が大きい」という2つの点から外部委託がおすすめです。

| 選抜研修は「外部委託」がおすすめ |

|---|

| ・選抜研修は専門性の高い知識・ノウハウが求められる ・企画から運営までの社内負担が大きい |

事実、一般社団法人日本経済団体連合会が実施した「人材育成に関するアンケート調査結果」を見ると、高度専門分野における能力や幅広い知識・教養の取得・開発をするために「外部との連携を検討している・取り組んでいる」との回答が75%を超えています。

8-1.選抜研修は専門性の高い知識・ノウハウが求められる

選抜研修では、将来的な上位階層の管理職や経営幹部候補に求められるリーダーシップや経営学、組織文化の醸成など、専門性の高い知識・スキルを学ぶ傾向があります。

業務に関することや、自社の規則・戦略などに関連する知識なら自社の社員が指導できるかもしれませんが、上記のようなテーマを深く学ばせるとなると応えられる社員は少ないでしょう。

そこで、知見のある会社や講師に依頼すると、正しい知識・スキルを効率よく身につけられます。

8-2.企画から運営までの社内の負担が大きい

自社で選抜研修を企画・運営しようとすると、下記の手順を踏む必要があり負担が大きくなります。

【選抜研修を実施する流れ】

- 自社の置かれた事業環境を正しく捉える

- 選抜対象者に期待する「あるべき姿」を設定する

- 「あるべき姿」と現状のギャップを明確にする

- 研修テーマを決める

- 具体的なプログラムを策定する

- 研修を実施する

- 研修の成果を測定して改善する

特に選抜研修は自社の戦略やビジョンと「あるべき姿」に一貫性を持たせながら、研修テーマに落とし込む必要があります。

研修の企画に慣れていないと研修テーマと自社の課題・戦略にずれが起こり、価値のある研修が実施できない可能性があるでしょう。

その点、専門的なノウハウをもつ企業に研修の企画から外部委託すれば、自社の戦略やビジョン、課題に合わせて実施するべきテーマやプログラムを策定できます。

「選抜研修では何をすれば良いのか分からない」「選抜研修の成果が出ない」などの悩みが生まれにくくなり、社内の負担を軽減しながら研修の成果を最大化することが可能です。

次の章では私たち「グロービス」が実施した選抜研修の成功事例をご紹介します。

外部委託で選抜研修をするとどのような成果が生まれるのか、ぜひ参考にしてみてください。

9.グロービスによる選抜研修のご支援事例

ここでは、私たちグロービスが携わった選抜研修の成功事例をご紹介します。

どの選抜研修でも選抜対象者の変化が見られ、喜びの声をいただいています。

選抜研修はどのように企画して運営するのか一連の流れがイメージできるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

| 研修事例 | 成果 |

|---|---|

| 選抜主任層・管理職層 | ・本プログラム卒業生の実務での行動変容により、周囲の社員へも良い影響が見受けられている ・新規事業の提案が実現し、組織横断のつながりが生まれている |

| 選抜部長層研修 | ・約7割の受講者が昇格。製作所長・事業所長など経営層への登用実績が出ている ・自分の言葉でビジョンを語る姿が随所で見られるようになった |

| 選抜次期役員候補者研修 | ・現在の経営陣の大半が本研修の修了者となっている ・全社・業界視点で物事を捉えるようになり、日々の発言も水準が上がっている |

9-1.選抜主任層・管理職層:2階層のプログラムで次世代リーダーを育成

| 選抜主任層・管理職層研修 | |

|---|---|

| 課題 | ・国内酒類事業の変革を担う人材の育成が急務だった ・トップを走る人材への育成施策が不足していた |

| 研修内容 | ・一般社員向け「Basic」と管理職向け「Advanced」の2階層で選抜型育成を実施 ・Basicでは他流試合を通じて健全な危機感を醸成 ・ご利用サービス(インタビュー当時) 集合研修 公開型研修「グロービス・マネジメント・スクール(GMS)」 eラーニング「GLOBIS 学び放題」 |

| 成果 | ・実務での行動変容や周囲の成長意欲への良い波及が見られている ・Advancedでは新規事業の提案が実現し、組織横断のつながりが生まれている |

| グロービス選定理由 | ・経営課題をふまえたゼロベース設計への対応力 ・一体感ある伴走と柔軟なコンテンツ設計 ・多様な学習ツールの組み込み |

アサヒビール株式会社様では、国内酒類事業の変革という経営課題に正面から向き合うべく、次世代リーダー育成プログラム「A-CAP(Asahi Change Agent Program)」を立ち上げました。

同プログラムは、主任層を対象とした「Basic」と、管理職層を対象とした「Advanced」の2階層で構成されており、それぞれの役割に応じたリーダーシップの醸成と行動変容を目指しています。

9-1-1.工夫した選抜プロセスとフォロー体制

参加者は公募制により募り、氏名を伏せたエントリー内容による点数化で公平に選抜されました。選抜時には、選ばれなかった社員への心理的フォローにも配慮がなされ、点数の足りなかった点を個別にフィードバックしたうえで、GLOBIS 学び放題での自己学習機会が補完的に提供されました。

こうした配慮により、「選抜漏れ=出世コースから外れた」という誤解を生まず、組織内に健全な挑戦意識が醸成されています。

9-1-2.他流試合で刺激を与え、高い視座と危機感を醸成

「A-CAP Basic」では、他流試合型の学びを導入。他社のビジネスパーソンと交わる機会を意図的に設けることで、自らのビジネススキルの立ち位置を知り、健全な危機感を醸成しています。

受講後には実務での発言や議論の質が明らかに変化し、現場での報告や判断にも変化が見られるようになりました。

▼Basic研修プログラム概要

Advancedでは、DXやテクノロジーに関するテーマを取り入れたセッションに時間をかけている点も特徴的です。全社視点での変革を担う管理職が、最新の経営テーマを自分ごと化し、部門を越えて影響力を発揮するための学びを得ています。

▼Advanced研修プログラム概要

9-1-3.実践と波及の好循環

研修後には、受講者が支店を巻き込んで売上・利益目標の達成に取り組むようになったほか、その行動を見た若手社員が自ら応募するなど、組織内で自律的な連鎖が生まれています。

また、Advanced修了者が提案した事業案が、経営変革室および役員との連携により実際にテストマーケティングへ展開された事例も登場。行動変容と事業成果が直結する成果となりました。

9-1-4.育成の継続性とネットワーク構築への展望

A-CAPは3年計画で設計されており、今後は受講者間のネットワーク形成を強化し、有機的に会社全体へ波及させるフェーズへと進もうとされています。

加えて、BasicとAdvancedを横断したつながりの創出、第1期生が第2期生をサポートする仕組みづくりなど、「卒業後の活躍の場づくり」と「学びのコミュニティ形成」を次なる挑戦として掲げられています。

本プログラムは、単なる知識習得にとどまらず、行動変容と組織への影響までを見据えた一貫性ある設計がなされており、グロービスとの共創によって研修の枠を超えた組織開発の取り組みへと昇華しています。

選抜とその後の支援まで丁寧に設計された素晴らしい事例です。

▼アサヒビール株式会社様の研修事例は下記で詳しく紹介しています

経営課題に真正面から向き合う次世代リーダー育成を通して、事業変革の立役者を輩出する

【経営視点の獲得には他流試合型研修(公開型研修)がおすすめ】

これからの経営幹部・管理職には、全社・社会を見渡す「経営視点」が不可欠です。

この視点を養うには、自社内に留まらない「他流試合型研修(公開型研修)」の活用がおすすめです。

多様な業界・規模の参加者との議論は、自社内では得られない新たな視点や、客観的な自己認識をもたらし、実践的な問題解決能力を向上させます。

また、社外からの刺激による健全な危機感醸成や、社外ネットワークの拡大により、全社を力強くけん引する経営人材への成長が期待できます。

他流試合型研修(公開型研修)の効用について、以下の記事でも詳しく解説しています

▶コラム「ミドルマネジメントにとって、経営視点がますます重要な時代に ~他流試合が必要な理由~」のページを確認する

・グロービスの他流試合型研修(公開型研修)のご紹介

グロービス・エグゼクティブ・スクール(GES)の資料をダウンロードする

グロービス・マネジメント・スクール(GMS)の資料をダウンロードする

9-2.選抜部長層研修:意識変革を起こし受講者の多くが昇格

| 選抜部長層研修 | |

|---|---|

| 課題 | ・プロの経営視点を持った人材の育成が急務だった ・部長層に会社や自身のビジョンを考える機会がなかった |

| 研修内容 | ・会社や自身のビジョンを自らの言葉で語る力を養成 ・最終アウトプットは未来に向けた「ビジョンスピーチ」 ・ご利用サービス(インタビュー当時) 集合研修 eラーニング「GLOBIS 学び放題」 |

| 成果 | ・約7割の受講者が昇格。製作所長・事業所長など経営層への登用実績も生まれている ・自分の言葉でビジョンを語る文化が浸透しつつある |

| グロービス選定理由 | ・組織特性への深い理解に基づく設計と伴走力 ・講師・コンサルタントによる柔軟な対応と高い企画力 |

三菱電機株式会社様では、これまで技術職や営業職で優れた成果を挙げた人材が事業をリードしてきましたが、時代の変化のスピードが増す中、プロの経営視点を備えた次世代リーダーの育成が急務に。

その中で着目したのが、40代中盤〜50代前半の部長層。専門性と経験の豊富なこの層に対し、「経営的視点の獲得」と「自身のビジョンを言語化する力」を習得させることを目的とした新たな選抜研修を立ち上げました。

9-2-1.最終アウトプットは「ビジョンスピーチ」

本研修の特徴は、最終アウトプットとして実施する「ビジョンスピーチ」です。受講者一人ひとりが、自身の考える未来に向けた経営ビジョンや使命感を、自分の言葉で発表する場として設けられました。

このスピーチに至るまで、受講者は4か月間にわたる講義・議論・フィードバックを経て、自分の視点を磨いていきます。講師・コンサルタントが丁寧に寄り添い、受講者に合わせてチューニングを重ねながら進行される構成が、高い成果に繋がりました。

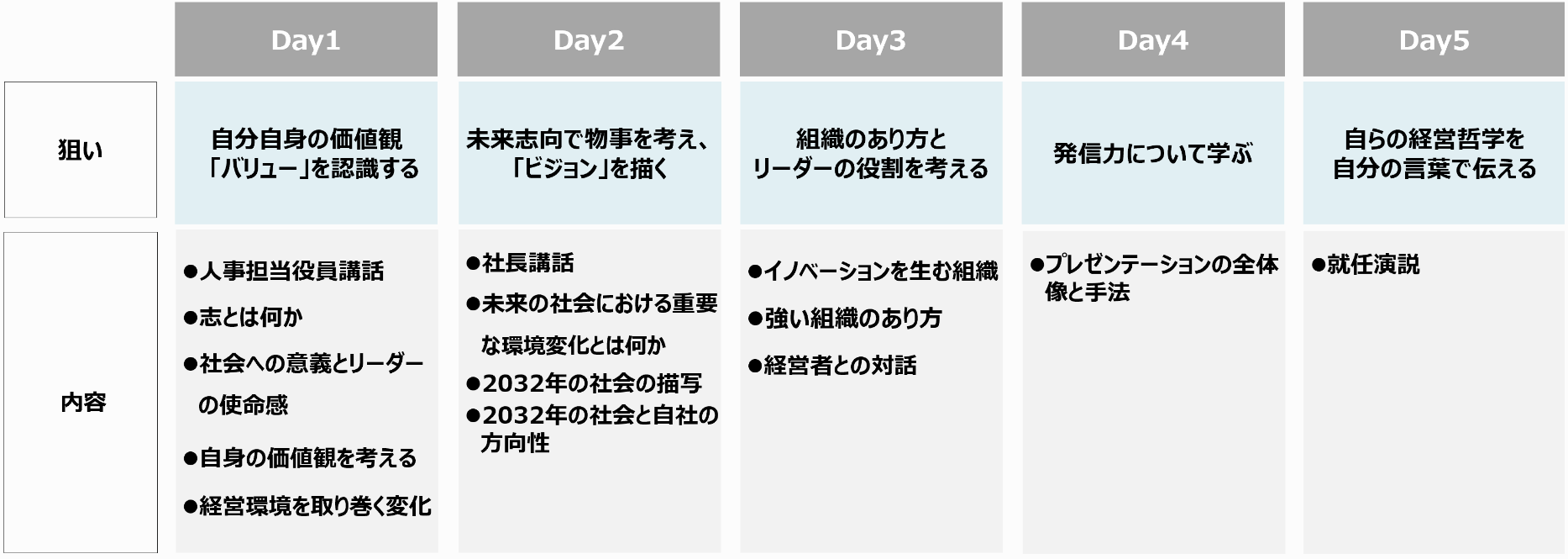

▼研修プログラム概要(※本プログラム構成は2021年度の実施実績であり、翌年度以降は内容が変更されています)

9-2-2.昇格・登用、そして文化の浸透

本研修は2019年度から始まり、2020年度までの受講者のうち約7割が昇格。中には製作所長や事業所長など、経営層への登用実績も出ています。

また、研修を終えた受講者が事業部内や他の研修の場で、自分の言葉でビジョンを語る姿が増えていることが報告されており、成果が個人の成長にとどまらず、組織文化の中に根づき始めていることがうかがえます。

9-2-3.グロービスの深い理解と提案力が支える設計と運営

パートナーとしてグロービスを選定いただいた理由は、三菱電機の業種・組織構造・人材特性への深い理解と、それに基づいた柔軟な提案力に対する信頼感。

研修の場だけでなく、プレ発表・フィードバックのプロセスにおいても、受講者一人ひとりに寄り添う丁寧な支援を評価いただきました。

9-2-4.育成の早期化・全社視点での人材プール構築へ

研修を数年続ける中で、将来の経営人材のプールが不足しているという課題も明確になりました。

今後は、課長層やその前段階からの経営視点の醸成や、ジョブアサインメントを通じた育成の仕組みづくりにも着手されるとのことです。

9-2-5.海外拠点との連動も含めたグループ全体での育成構想へ

主要海外拠点の拠点長候補の研修にもグロービスを活用いただいており、拠点長就任や本社との連携における実績も出始めています。

今後は、日本本社と海外を融合した育成構想へと発展させていくお考えも伺いました。

本取り組みは、選抜・育成・登用・組織文化醸成・全社視点での体制構築までが一連のプロセスとして捉えられている点で、非常に完成度の高い選抜研修の事例と言えます。

▼三菱電機株式会社様の研修事例は下記で詳しく紹介しています

時代の変化に合わせた会社の舵取りができる次世代経営リーダーの育成

9-3.選抜次期役員研修:高い視座と広い視野を育むエグゼクティブプログラム

| 選抜次期役員候補者研修 | |

|---|---|

| 課題 | ・時代の変化に応じて戦略が変わり、リーダーのあるべき姿も変化してきた ・上記に伴い、リーダー育成の在り方を見直す必要に迫られていた |

| 研修内容 | ・書籍・講演などで多様な経営哲学に触れ、半年間の議論と熟考を経て「就任演説」を実施 ・ご利用サービス(インタビュー当時) 集合研修 |

| 成果 | ・現在の経営陣の大半が本研修の修了者となっている ・全社・業界視点で物事を捉えるようになり、日々の発言も水準が上がっている |

| グロービス選定理由 | ・経営人財育成の実績・ノウハウが豊富 ・企業特性を理解した継続的な提案と信頼関係 |

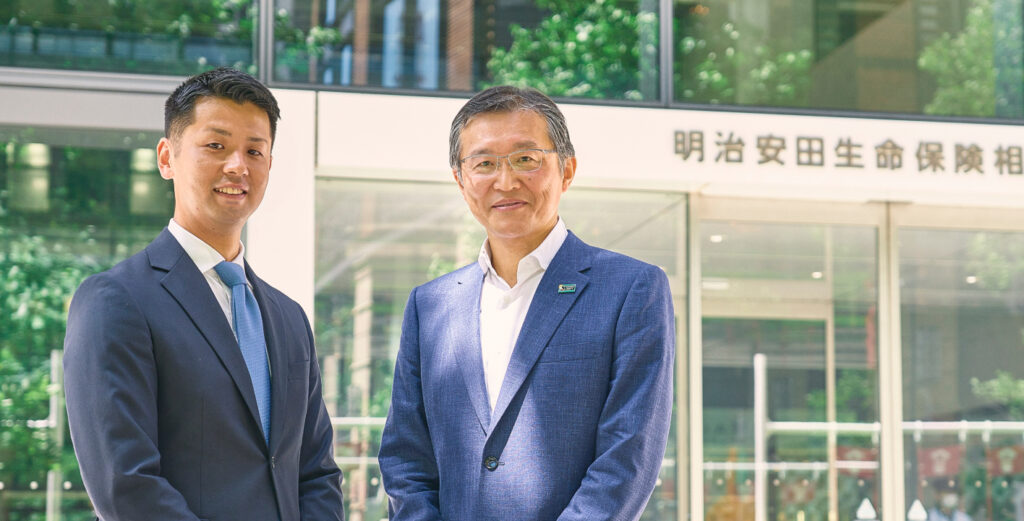

明治安田生命保険相互会社様では、近年「みんなの健活プロジェクト」「地元の元気プロジェクト」など、生命保険商品を超えた価値創出に注力しています。こうした戦略の変化に伴い、リーダーに求められる能力も変化し、これまでの育成の在り方を見直す必要があるという課題意識から、次世代リーダーの育成に本格的に取り組むこととなりました。

9-3-1.プレゼン形式の「就任演説」で、覚悟と哲学を言語化

本プログラムでは、書籍や講演などからの多様な刺激を受けながら、自らの考えを深め、半年間にわたり議論・熟考を重ねていきます。その集大成として実施されるのが、実際に自分が社長に就任したという想定で行う「就任演説」です。

この演説には現職の会長・社長・社外取締役も出席し、真剣勝負の場として研修に高い緊張感と期待が込められています。受講者は、自らの経営哲学やビジョンを自分の言葉で表明し、トップ層からの質疑にも応じる中で、経営者としての覚悟を深めていきます。

▼研修プログラム概要

9-3-2.育成の枠組みを「毎年進化」させ、10年継続

本プログラムは10年間にわたり継続されており、その間、試行錯誤を繰り返しながら、育成プログラム全体を毎年少しずつ進化させてきました。この過程で、階層別の強み・弱みの傾向も把握できるようになり、各層の育成施策の改善が図られています。

また、メンバーシップ型雇用を基本とする同社の特性を活かし、長期的な視点で人材育成に取り組む姿勢が貫かれています。この「長い時間軸での育成方針」が、10年という時間をかけて人を育てる基盤となり、今では現経営陣の大半が本研修の修了者となるなど、着実な成果へと結びついています。

9-3-3.研修の進化と定着を支える、グロービスとの信頼関係

パートナーとしてグロービスを選定された理由として、経営人財育成における豊富な経験と実績、そして企業ごとの事業特性や組織文化に寄り添う柔軟な提案力を挙げていただきました。

また、グロービスがもつMBA教育や法人向け研修の蓄積が、「アカデミック」と「実践」の両面において信頼を得る決め手になったそうです。

9-3-4.今後も、”「ひと」中心経営”に基づき人事戦略を推進

明治安田生命様は、相互会社という形態と生命保険業の特性から、短期的利益ではなく中長期の価値提供を重視。

「人財が全て」との考えのもと“「ひと」中心経営”を掲げ、人事戦略を推進。本プログラムはその中核を担う施策として継続されています。

明治安田生命様の本取り組みは、選抜型の次世代経営人財育成を長期的に定着させるために、毎年進化を重ねている実践例として、選抜研修を検討する企業にとって非常に参考になるはずです。

▼明治安田生命保険相互会社様の研修事例は下記で詳しく紹介しています

現経営陣の大半が受講者。次期役員候補者向けプログラムで「見える世界が変わった」

| 若手の早期選抜に関する資料や事例もご用意しています |

|---|

| グロービスでは、多くの若手リーダー育成・早期の選抜研修に携わってきました。 その中で蓄積したノウハウや人材の早期育成の重要性を下記にまとめています。 事例も紹介しているので「若手の選抜研修を検討している」「次世代リーダー育成に課題がある」と感じている場合は、ぜひ参考にしてみてください。 ・関連資料「選抜研修の事例~若手人材の早期選抜育成編~」をダウンロードする ・関連資料「次世代リーダー育成事例」をダウンロードする |

10.年間3,400社超に教育サービスを提供!選抜研修はグロービスにお任せください

ここまで読み「成果に繋がる選抜研修を実施したい」「自社に合う選抜研修を企画したい」と感じた方も多いかと思います。

選抜研修なら豊富な実績がある私たち「グロービス」にお任せください。

グロービスは年間3,400社超に企業向け教育サービスを提供しています。

専任のコンサルタントが研修プログラムの設計からデリバリーまで伴走し、選抜研修の企画・運営を徹底的にサポートするところが特徴です。

また、品質が担保された研修プログラムが豊富で、自社の戦略や課題に合うプログラムを選定できます。

| グロービスの選抜研修の強み |

|---|

| ・経営戦略や経営課題に沿った研修プログラムの提案ができる ・多種多様な研修プログラムを用意している ・研修プログラムの品質保証制度がある |

選抜研修の企画・運営でお悩みの場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。

11.まとめ

本コラムでは、選抜研修の概要や実施するメリット、人選の方法など選抜研修を始める前に知っておきたい基礎知識をまとめてご紹介しました。

最後にこの記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇選抜研修とは企業側が育成対象者を選抜して実施する研修のこと

〇選抜研修の目的は将来期待される特定の役割や職位に必要なスキル・マインドを身に付けること

〇選抜研修と階層別研修の違いは下記のとおり

| 項目 | 選抜研修 | 階層別研修 |

|---|---|---|

| 概要 | 企業側が育成対象者を選抜して行う研修 | 社員を勤続年数や役職などの階層に分けて実施する研修 |

| 対象者 | 企業側が定める一定の基準を満たす社員が対象になることが多い | 指定した階層の全社員が対象になることが多い ※階層の中でセグメントを設け絞り込むケースもある |

| 目的 | 対象者の次のステップへの引き上げ | 組織全体の能力の底上げ |

〇企業が選抜研修に取り組むメリットは下記の3つ

- 優秀人材を早期育成することで、組織全体の引き上げができる

- 金銭的・人的リソースを抑えながら、成果を最大化しやすい

- 後継者不足を解決できる

〇選抜研修に取り組むデメリットは下記の2つ

- 選抜対象者の負担になりやすい

- 選抜されなかった社員のモチベーションが下がる

〇管理職育成に課題がある企業は選抜研修がおすすめ

〇選抜研修の人選をする際の3つのポイント

- 選抜研修の目的と選抜基準を合致させる

- 適切な方法で選抜する

- 選抜候補者の意思を確認する

〇選抜研修の実施方法には「内部研修」と「外部委託」の2パターンがあるが「専門性の高い知識・ノウハウが求められる」「社内の負担が大きい」という2つの点から外部委託がおすすめ

選抜研修は、管理職不足に悩む企業に向いている次の世代の管理職を育成するための研修です。

選抜研修の取り組み方やプログラムにお困りの場合は、私たちグロービスにお気軽にお問い合わせください。

| 選抜研修で多くご活用いただいているサービスをご紹介します |

|---|

| グロービスでは、年間3,400社以上の人材育成の課題解決を支援しております。 その中でも特に選抜研修で多くご活用いただいているサービスを紹介いたします。 ・企業の中核を担うマネジメント層向け公開型研修:グロービス・エグゼクティブ・スクール(GES)の資料をダウンロードする ・各社の経営課題に合わせたテーマを選べる集合研修:グロービスの集合研修の資料をダウンロードする グロービスの提供する次世代リーダー育成について、以下の記事でも詳しく紹介しています ▶「グロービスの提供する次世代リーダー育成」のページを確認する |