公開型研修とは?活用例~年間1500社の支援から学んだ重要ポイント

- テーマ解説

- 人材育成

- 研修企画

- 研修形態

-

滝田 菜々子

人材育成戦略において、公開型研修をどのように位置付けるべきかお悩みではありませんか?

「社内研修との違いがよくわからない」

「自社に最適なのは結局どの研修タイプなのか」

といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

公開型研修を単に「予算や参加人数が少ない場合に選ぶもの」と考えていると、期待する成果が得られない可能性があります。

公開型研修は、社外の人との交流機会を通して多くの刺激を得られます。また、受講者が個別のニーズに合わせてカリキュラムを選べる点も魅力です。その特性を理解し、上手に活用することで、公開型研修でしか得られない学びを得ることができます。

このコラムでは、公開型研修が持つ真の強みや、自社の人材育成課題を解決するために公開型研修が効果的なケースを、具体的な事例を交えながら徹底的に解説します。

読み終える頃には、公開型研修を最大限に活用し、自社の人材育成を成功に導くための明確な道筋が見えるはずです。

1.公開型研修とは?定義と基本スタイル

1-1.公開型研修とは他社の受講者と一緒に学ぶ研修のこと

公開型研修とは、企業・個人を問わず1名から申し込めるオープン型の研修・オンライン研修を指します。

主催者が日時、場所、カリキュラムをあらかじめ設定しており、参加希望者は自身の学びたい内容に合わせて申し込みます。これは「オープン研修」や「スクール型研修」とも同義です。

その最大の特徴は、他社の受講者と一緒に学ぶ汎用プログラムであるという点です。

ビジネス基礎・マネジメント・専門スキルなど、幅広いテーマが用意されています。

公開型研修と公開セミナーの違い

公開型研修と公開セミナーは混同されがちですが、その本質には違いがあります。

研修の核となるのは、他社の受講者や講師とのディスカッションを通して学びを深める点にあります。

| スタイル | 概要 | 代表シーン |

|---|---|---|

| 公開型研修 | ディスカッション型。オープン研修。 会議室・研修センターに集合し、オフラインにて参加するケースが多い。 | 人材育成が主目的。対象者がテーマに沿ったプログラムに参加する。 |

| 公開セミナー | 一方通行型のインプット。 オンラインにて参加するケースが多い。 | 参加者の情報収集が主目的。最新・ニーズの多いテーマを、数時間~学ぶ。無料で実施されるケースも多い。 |

1-2.公開型研修が選ばれる主な理由

✓ 少人数から受講可能:

1名からでも参加できるため、参加人数が限られている場合や、費用を抑え必要な人数だけを効率的に派遣したい場合に適している。

✓ 個別ニーズに合わせたテーマを選定:

参加者一人ひとりのスキルや学習ニーズに合わせて、最適なテーマの研修を選んで受講できる。

✓ 異業種ネットワーク:

他社の受講者と一緒に学ぶことで、普段接することのない異業種の方々と交流し、

新たな視点や刺激を得ることができる。

【ポイント】

異業種ネットワークは、グロービスの公開型研修の魅力のひとつです。他社の受講者と活発に議論を交わし、互いの理解を深める「他流試合」と呼ばれるスタイルを取り入れています。これにより、単なる人脈形成に留まらず、ディスカッションを通じて刺激と成長を得られると、多くの受講者から高く評価されています。

グロービスのお客様の声

‐受講者が自分のスケジュールに合うクラスを選べて、どのクラスに参加しても他流試合という環境が担保されているスクールは、グロービスしかないと思います。

‐社内の経験だけでは見える世界に限界があるため、社外に出ることで、多様な着眼点や高い視座を得てほしいと考えました。

参考インタビュー:スカパーJSAT株式会社 経営管理部門 人事部 人財開発チーム (現 株式会社Space Compass出向) 吉川 拓様 (部署・役職はインタビュー当時)

※実際のグロービスの公開型研修の雰囲気を以下動画でも感じていただけます。

2.公開型研修と社内研修の違い

公開型研修とよく比較されるのが、社内研修(企業内研修)です。それぞれの研修の違いについて、表をもとに詳しく解説していきます。

| 比較軸 | 公開型研修 | 社内研修 |

|---|---|---|

| 位置付け | 対象者個々のニーズ・育成課題に合わせた知識の習得 最新トレンドの習得・異業種交流 | 組織内で共通の思考の型、価値観、課題意識の共有促進 組織文化の浸透 |

| 受講者 | 他社も含む “個人参加” 形式 1名から派遣可能 | 自社の社員のみ。新人~経営層まで。 一括・選抜形式など自由に設計可能。(機密保持性◎) ※グロービスの場合、最小開催人数は8名以上となります |

| カリキュラム | 既製プログラム(内容・時間固定) | カスタマイズ自在(事例・演習を自社仕様に) |

| 費用構造 | 人数比例:1 名単価 × 参加人数 (¥1〜15万/名が中心) | 講師料+カスタム費:人数増でも単価低減 (20〜80 名で割ると 1 名あたり低コスト) ※値段はテーマや対象層によって変動幅があります |

| 柔軟性 | 開催日・場所(オフラインの場合)が決まっている ※満席の場合は派遣ができない | 日程・場所を自由設定 業務都合と両立しやすい |

| 受講期間 | プログラムによる(1日~数か月) ※グロービスの場合、3か月間(3時間×6回)の受講となります。 | 1日から、内容や受講人数、課題に応じて日数を策定 |

| ネットワーク | バックグラウンドの異なる参加者と多様な視点を戦わせて議論できる環境(他流試合)・人的ネットワークの構築 | 同じ目的(企業ビジョン)を共有する社員同士で切磋琢磨できる環境 普段の業務で接点を持ちづらい部署とのコミュニケーションが可能 |

| 運営負荷 | 申し込みと派遣のみで完結 | 会場準備・教材作成・運営管理が必要 |

違い1:位置付け

公開型研修と社内研修を比較する上で大きなポイントは、位置付けの違いにあります。

・公開型研修

多様な企業や組織から集まった個人が、個々のニーズや育成課題に合わせ、特定のテーマや専門知識を深める場です。

・社内研修

自社の企業文化や戦略に基づき、従業員が共通の理解を深め、組織としてのパフォーマンス向上や、組織文化を浸透させることを目指します。

違い2:受講者

公開型研修と社内研修では、受講対象者と人数にも明確な違いがあります。

・公開型研修

原則として他社からの参加者も含む「個人参加」形式が基本です。1名から申し込めるため、対象者が絞られているケースや、受講者により学びたい内容が異なる場合に適しています。

・社内研修

社内研修は「自社の社員のみ」を対象としています。受講者の階層は新入社員から経営層まで幅広く設定でき、一括での実施や選抜形式など、企業のニーズに合わせてプログラムを設計できるのが特徴です。

そのため、企業独自のテーマや文化に特化したプログラムを実施したい場合や、機密性の高い情報を扱う研修に適しています。

違い3:カリキュラム

公開型研修と社内研修では、カリキュラムのラインナップと自由度が異なります。

・公開型研修

公開型研修では、既に用意されている既成プログラムの中から、受講者の育成課題に合ったカリキュラムを選んで受講します。これらのプログラムは、内容も時間も固定されているのが一般的です。

・社内研修

社内研修は、リソースの制限を踏まえつつ、自社の都合に合わせたカリキュラム設計が可能です。自社の具体的な事例や演習を取り入れたり、組織文化の浸透を目的とした内容を盛り込んだりするなど、自社独自のカリキュラムを設計することも可能です。

違い4:費用構造

公開型研修と社内研修では、費用構造も異なります。そのため、参加人数を考慮して検討する必要があります。

・公開型研修

公開型研修は、参加人数に比例して費用がかかるのが一般的です。1名あたりの単価は1万円から15万円程度が中心で、「1名単価×参加人数」で総費用が決まります。

・社内研修

プログラム単位で費用が発生します。このため、参加者が多くなるほど1名あたりの費用は低くなります。

また、独自のプログラムを開発する場合は、通常の講師料に加えてカスタマイズ費用が発生することがあります。

研修のテーマや対象者によって費用は大きく変動することを覚えておきましょう。

違い5:柔軟性

研修における「柔軟性」は、主に企業としての調整のしやすさと個人としての受講しやすさの二つの側面で異なります。

・公開型研修

公開型研修は、基本的にカリキュラムや受講日時が固定されているため、個人の都合に合わせて柔軟に内容や日程を決めることはできません。しかし、多忙なビジネスパーソンが受講しやすいように、振替制度や休学制度を設けている研修も多くあります。これらの制度の有無や内容は研修提供会社によって様々なので、事前に確認しておくことをおすすめします。

・社内研修

社内研修は、スケジュールやカリキュラムの全てを自社の状況に合わせて設計できる柔軟性の高さが大きな特徴です。しかし、個々の受講者の細かな日程調整はできないため、受講者全員が確実に参加できるよう、業務の調整と事前の段取りが不可欠となります。

違い6:受講期間

研修の受講期間は、提供会社や研修タイプによって様々ですが、いずれも最短1日から設定されています。

・公開型研修

公開型研修の期間は、提供会社のラインナップによって異なり、1日で完結するものも多くあります。一方で、グロービスの公開型研修は、座学での学びと実務での実践を並行することで理解を深めることを重視し、3か月間のプログラムとなっています。目的や希望に応じて最適な期間の研修を選びましょう。

・社内研修

社内研修の場合、受講期間は企業の希望に合わせて柔軟に設定できます。 企業のあるべき姿を見据え、段階的に人材育成を進めるために年単位でプログラムを設計することもあれば、特定のテーマに絞り1日で集中的に行うケースもあります。

違い7:ネットワーク

研修参加者とのネットワークは、公開型研修と社内研修の大きな違いの一つです。

・公開型研修

他社の受講者たちが集まり、社内外のメンバーと研修を受講します。これにより、単に人脈を広げられるだけでなく、社外の多様なバックグラウンドを持つ受講者とのディスカッションなどを通じて、大きな刺激や新たな視点を得られます。

・社内研修

社内研修は自社のメンバーのみで開催されます。これにより、企業文化への理解を深めたり、機密情報を含む内容についても安心して学んだりできます。自社の課題に特化した議論を通じて、部署や役職を越えた社内連携の強化に繋げることも可能です。

違い8:運用負荷

最後に挙げるのは、研修を手配される方の運用負荷です。

・公開型研修

公開型研修は、比較的運用負荷が低いのが特徴です。既にカリキュラムやスケジュールが決まっているため、受講者の募集・選定と申し込み手続きが主な業務となります。

ただし、研修の成果を最大限に引き出すためには、研修の前後にも押さえるべき大切なポイントがあります。これについては後ほど「5 公開型研修の成果を最大化する5つのチェックポイント」で詳しくご紹介しますので、ぜひご確認ください。

今すぐチェックしたい方はこちら> 5.公開型研修の成果を最大化する5つのチェックポイント

・社内研修

社内研修は、柔軟性が高い反面、事前に決めるべき事項が多く、運用負荷は高くなる傾向にあります。開催場所や実施日時、カリキュラムの選定など、研修提供企業の担当者と密に連携を取りながら準備を進める必要があります。

3.公開型研修の導入が効果的なシーン

ここまで、公開型研修の特徴や社内研修との違いについて見てきました。ここからは、公開型研修が効果的なシーンをご紹介します。

3-1.特定の選抜メンバーのみに研修を受けてほしい場合や、少人数に絞って研修を実施したいとき

公開型研修は、受講者が限定されている状況で特に効果を発揮します。

特定の選抜メンバーのみに研修を受けてほしい場合や、少人数に絞って研修を実施したい場合に適しています。公開型研修は1名から参加できるプログラムが多く、それぞれの受講者に合わせた深い学びを提供できるためです。

【シーン例:特定のシーンでの迅速な育成】

たとえば、「新しくチームを持つことになった昇進者3名を対象に、リーダーシップやマネジメントに関する研修を受けさせたい」といった、受講者とシーンが明確に限定されている場合です。このようなケースでは、公開型研修が最もスピーディーに、かつ手間やコストを抑えて実施できます。

このように、限られた受講者を効率的かつ効果的に育成したい場合に、公開型研修は非常に有効な選択肢となります。

3-2.スピーディーに受講させたいとき

対象層や、現状の課題に対して「何を学ぶべきか」が明確な場合は、既存のカリキュラムや開講スケジュールが既に決まっている公開型研修を選択いただくことで、受講までの期間を最短にすることができます。

【シーン例:ゴールが明確なら最短ルートで受講】

たとえば、グロービスが過去ご支援したケースとして、「マネージャー層を対象に、テクノロジーを経営戦略に活かすための知識を深めたい」という明確なニーズがありました。

この例のように、対象層、学びたい内容・課題が明確であり、目的に合致するプログラムが存在する場合は、公開型研修を選択することでスピーディーに受講まで進めることが可能です。

学びたい内容が明確で、早めに受講したいとお考えでしたら、公開型研修をご検討ください。

3-3.予算が限られているとき

予算が限られている状況では、公開型研修は有効な選択肢となります。その理由は、参加人数に応じて費用を柔軟に調整できる点にあります。

一度に多くの人数を参加させるのではなく、参加人数を減らしたり、時期をずらして複数回に分けて受講させたりすることで、1回あたりの費用を抑えることが可能です。

公開型研修は、他の研修形式と比較して最低受講費用が低く設定されていることが多いため、予算を細かく調整しやすいのが特徴です。

【ポイント:あくまでも目的は人材育成! 】

公開型研修は各社から様々なプログラムと料金が提供されています。この際、人数とプログラム費用の2つの要素で研修の総費用を調整できますが、最も重要なのは「予算に収めること」ではなく、「人材育成上の課題解決」であることを念頭に置いてプログラムを選定することです。

3-4.社外との交流(他流試合)による刺激を継続的に得たいとき

公開型研修の最大の特徴は、社外の受講者と交流ができる点にあります。社外の人々と、ディスカッションすることを他流試合とも呼びます。同じ研修に参加する方々は階層や悩みが近いことが多いため、数か月にわたる研修の場合、期間中同じメンバーで議論を重ねることで、継続的に刺激を得られます。

【ポイント:交流の質を見極めよう】

公開型研修の中には、社外の参加者がいるものの、研修中のディスカッションやグループワークがほとんどなく、研修後の懇親会が用意されているのみというケースもあります。

実務に活かせる刺激を得るという観点からは、活発に意見を交わせる場が設けられているタイプの研修がおすすめです。研修内容だけでなく、交流の機会がどの程度確保されているかを確認すると良いでしょう。

3-5.短期間での意識変容を希望するときなど

公開型研修は、他の企業の受講者ディスカッションする機会があることが大きな利点です。これにより、自身の課題を明確にしたり、新たな刺激を受けたりする機会が、他の研修形式に比べて多く得られます。そのため、短期間での意識改革に特に適しています。

【ポイント:成功の鍵は「受講者の意欲」】

研修の成功において、意識改革や知識強化を「誰が強く望んでいるのか」は非常に重要なポイントです。

受講者本人が学ぶことを強く望んでいる場合、公開型研修は最適な場となるでしょう。しかし、周囲が受講を強く希望しても、本人にそのモチベーションがない場合、研修についていけずに途中で挫折してしまうケースも少なくありません。

そのため、研修を実施する前に、周囲の期待と受講者本人のモチベーションをすり合わせ、調整しておくことが非常に大切です。

3-6.学ぶ内容を自分で選ばせたい場合

近年重要視されている自律型人材の育成において、公開型研修が選ばれることがあります。これは、受講者全員に一律のカリキュラムを提示するのではなく、個々人が自身の興味や課題に合わせ、学びたい内容を自由に選択したい場合に特に適しているためです。

【シーン例:自律的な学びの文化醸成】

グロービスがご支援した事例では、「自律型人材育成」をテーマに掲げ、社員が自律的に学ぶ機会を増やしたいというご相談がありました。公募型で参加者を募り、個々人が自身の課題に合ったカリキュラムを自ら選択するという、これまでにない取り組みでしたが、結果として募集人数を大幅に超える受講者が集まりました。これにより、社員が自律的に学ぶ文化を醸成するきっかけとなりました。

このように、社員の自律的な学びを促進し、学ぶ文化を社内に根付かせたいという意味でも、公開型研修は有効な手段と言えるでしょう。

グロービスからのアドバイス

ここまで公開型研修の導入が効果的なシーンをご紹介してきましたが、最も重要なポイントは、受講者の目標達成に効果的な選択肢であるか、という点です。

そのため、研修を選ぶ際は、条件だけではなく、現状の課題と目指す姿を明確にし、その成長プロセスに最適な学びを設計することが大切です。

また、そこには受講者本人の理解、モチベーションも大きく影響します。

よくある失敗例として、研修の条件や育成設計は整っているのに、受講者がその意義を理解せず、学びから価値を得られないまま終わってしまうケースがあります。最悪の場合、途中で受講を断念してしまうことも。

同じ研修内容でも、受講者の学ぶ姿勢によって得られるものは大きく変わります。この点を踏まえ、研修選定と受講者のフォローアップを行うことが大切です。

育成プランの設計から、受講者フォローまで、幅広くご相談ください

4.公開型研修と社内研修の使い分け例

公開型研修と社内研修の一般的な使い分け例を以下に示します。

これらはあくまで典型的な例であり、自社の導入背景や具体的な課題によって最適な選択は異なりますのでご留意ください。

| ケース | おすすめの選択 | 理由 |

|---|---|---|

| 新任係長 5 名に、リーダーシップ・マネジメントについて学ばせたい | 公開型研修 | 少人数、かつ既製カリキュラムで学べる内容 |

| 全営業60名が自律的に選択し、主体性を伸ばせるようにしたい | 公開型研修 | 人数は多いが、目的が“主体性を伸ばすこと”であるため、一斉受講ではなく、受講者一人ひとりが自分に合ったカリキュラムを個別に選択できることを重視 |

| 全社リブランディングに伴い、ビジョンを浸透させたい | 社内研修 | 企業独自の文化醸成目的・経営メッセージ共有が必須となるため、自社社員のみでの研修である必要がある |

| 入社10年前後の社員に、必要なビジネススキル・知識を身に着けてほしい | 社内研修+公開型研修 | まず社内研修で自社の強み、課題を理解した上で、他社の受講者と交流することで、充実した議論に繋げることが狙い |

4-1.【公開型研修と社内研修どっち?】新任係長 5 名に、リーダーシップ・マネジメントについて学ばせたいケース

| 結論:公開型研修がおすすめです。 | |

|---|---|

| 理由: ・費用対効果が高い: 5名という少人数を対象とする場合、社内研修では個別にプログラムを組む費用がかさむため、公開型研修の方が費用を抑えられる可能性が高いです。 ・既製プログラムで対応可能: 「リーダーシップ・マネジメント」は、多くの研修機関で提供されている汎用的なテーマです。そのため、自社のニーズに合った既製の公開型研修プログラムを見つけられる可能性があり、内容の検討にかかる手間も省けます。 | |

| グロービスのワンポイントアドバイス: 少人数の場合、学びたい内容が既製プログラムにあるかを検討しましょう! ・公開型研修が向いているケース: 受けさせたい人数が少ない場合に適しています。学びたい内容が既存のプログラムでカバーできるのかをご確認ください。 ・社内研修が向いているケース: 自社独自の知識・スキルの習得、企業文化やビジョンの浸透、特定の組織課題の解決など、自社の状況に特化した内容が目的の場合。この場合は、対象人数に関わらず社内研修が適している可能性が高いです。 |

4-2.【公開型研修と社内研修どっち?】全営業60名が自律的に選択し、主体性を伸ばせるようにしたいケース

| 結論:公開型研修がおすすめです。 | |

|---|---|

| 理由: 受講人数が多い場合、一般的には社内研修が適していると考えられがちです。しかし、このケースでの目的は「社員一人ひとりが自律的に学びを選択し、主体性を伸ばすこと」、つまり自律型人材の育成にあります。 この目的に対しては、参加者個人が自身の課題や興味に応じて最適なプログラムを選び、受講できる公募形式の公開型研修が効果的です。 | |

| グロービスのワンポイントアドバイス1: 最も大切なのは「課題」と「目的」 研修を検討する際、つい受講人数や費用といった確定情報から、研修形式を決めてしまいがちです。しかし、本当に重要なのは、「現状の課題を認識し、課題を解決して目指すべき目標(ゴール)に近づくための研修を行うこと」。これによって初めて、研修の目的を達成できます。 だからこそ、研修形式を決める前に、まずは「現状の課題は何か」「研修で何を達成したいのか」を明確にすることから始めましょう。 グロービスのワンポイントアドバイス2: 今話題の「自律型人材」育成には公募形式の公開型研修が好相性! この自律型人材を育成する上で、公募形式の公開型研修は非常に効果的です。なぜなら、全員が同じ内容を受講する社内研修とは異なり、公募形式では豊富なカリキュラムの中から、受講者自身が個々に仕事における課題を設定し、その目的に向かって自主的にプログラムを選択できるからです。 このように「自ら選び、学ぶ」というプロセスこそが、自律型人材の育成に繋がると言えるでしょう。 |

4-3.【公開型研修と社内研修どっち?】全社リブランディングに伴い、ビジョンを浸透させたいケース

| 結論:社内研修がおすすめです。 | |

|---|---|

| 理由: リブランディングやビジョン浸透といった、その企業独自の課題や戦略に取り組む場合、最適なのは社内研修です。公開型研修は他社の受講者と共に参加する形式のため、こうした機密性の高い、あるいは企業固有の深い内容には適していません。 | |

| グロービスのワンポイントアドバイス: 企業独自の課題には社内研修を! 自社独自の文化やビジョン、あるいは機密性の高い戦略に関する内容については、機密保持性が担保される社内研修を選択することをおすすめします。 一方で、「社内メンバーが共通言語で話せるようにしたい」という目的の場合、それが企業独自の文化の話ではなく、一般的なビジネス知識や共通認識の醸成を指すケースもあります。その場合は、チームメンバーで公開型研修を受講し、外部の視点を取り入れつつ共通認識を形成するという方法も有効です。 |

4-4.【公開型研修と社内研修どっち?】入社10年前後の社員に、必要なビジネススキル・知識を身に着けてほしいケース

| 結論:社内研修+公開型研修 | |

|---|---|

| 理由: 「入社10年前後の係長クラス層にビジネススキル・知識を学ばせたい」という情報だけでは、公開型研修と社内研修のどちらも選択肢として考えられます。 しかし、実際にあったこちらのケースでの最終目標は、「各現場のリーダー(受講者)が多様なプロジェクトをリードできるようになること」でした。この目標達成に必要なビジネススキルを確実に習得させるため、私たちは以下のような段階的な研修を設計しました。 1.ファーストステップ:社内研修による自社理解の深化 まず、社内研修を実施し、受講者が自社の強みや事業特性を深く理解することに注力しました。リーダーとしてプロジェクトを推進するには、自社の土台をしっかりと把握していることが不可欠だからです。 2.ネクストステップ:公開型研修による多角的な視点の獲得 次に、公開型研修を受講する段階へと進みました。ここでは、他社の受講者と交流しながら思考を深め、議論を重ねることで、多様な視点やアプローチを吸収してもらいました。これにより、各現場でリーダーシップを発揮するための実践的な基礎力を鍛えることができました。 | |

| グロービスのワンポイントアドバイス1: 社外交流で培うスキルも公開型研修の大きなメリット! このように、社外の方々との議論を通して多角的な視点や実践的な思考力を培うことは、公開型研修の効果的な活用方法の一つです。自社内だけでは得られない気づきや刺激が、リーダーとしての成長を加速させます。 グロービスのワンポイントアドバイス2: 1つの研修で完結させようとせず、組み合わせで目標に近づこう! 「この研修さえ受ければ全て解決する」と考えるのは、多くの場合現実的ではありません。達成したい目標に近づくためには、複数の研修を目的ごとに戦略的に組み合わせることが非常に効果的です。 特に、一つの研修だけで複雑な課題を解決するのが難しいケースでは、公開型研修、社内研修、eラーニングといった多様な手段を上手に組み合わせることで、より確実に目標達成へと導くことができます。 自社の課題や目的に合わせて、最適な研修プログラムを設計していきましょう。 |

研修タイプの選定について、お悩みの場合はぜひグロービスへご相談ください。課題に合わせ、最適なご提案をさせていただきます。

5.公開型研修の成果を最大化する5つのチェックポイント

☑ 研修を金額だけで比較して決めていないか

☑ 受講者が研修のWhy・What・Howを理解、納得できているか

☑ 受講者にレベル差がある場合、フォロープランは考えられているか

☑ 受講者の上司は研修の意義、どの程度の負荷がかかるか理解しているか

☑ 研修後、受講者の振り返りの場を設けているか

それぞれのチェックポイントについて詳しく見ていきましょう。

☑ チェックポイント1

| 【研修前】安さで選ぶのはNG! 研修選びは価格よりもROI(投資対効果)で考えよう | |

|---|---|

| 研修を選ぶ際に、「受講料が安いから」という理由だけで決めてしまったり、予算を中心に各社の研修を比較したりしていませんか? 研修において最も大切なのは、受講者が目標とする姿にどれだけ近づけるかです。選定する研修が、そのゴールへのステップとして適切かどうかが非常に重要になります。 抱えていた課題 そのため、研修を選ぶ際は、単に安さだけで判断するのではなく、目指す姿と予算のバランスを考慮し、その時々の状況でベストな選択をすることをおすすめします。安さだけで選んでしまい、結果として時間も費用も無駄にならないよう、常に費用対効果を意識するようにしましょう。 | |

| 研修は、受講料とそこから得られる成果の両方を重視して選ぶことが大切 |

☑ チェックポイント2

| 【研修前】いかに受講者の意欲を高められるかが鍵! Why・What・Howを共有しよう | |

|---|---|

| 「研修が始まってもメール返信に気を取られてしまう」「クラス中に電話対応してしまう」。 優秀な方であるほど、研修中に仕事対応せざるを得ず、研修に集中できないものです。特に公開型研修は、周囲に社内関係者がいる企業内研修よりも、その傾向が強く出がちです。 そのため研修内容がどれほど優れていても、受講者本人の学習意欲が低かったり、研修に対する腹落ち感がなかったりすると、せっかくの研修も意味がありません。大切なことは、事前に研修の意義をしっかりと理解してもらうことです。 具体的には、以下の3点を参加者と共有しましょう。 ・Why(なぜ):なぜこの研修を受けるのか? ・What(何を):何のために、何を学ぶのか? ・How(どのように):どのようにして学ぶのか 研修が始まる前にこれらの情報を共有し、学びの成果を最大化させましょう! | |

| 研修は、学ぶ場を用意するだけでなく、参加者自身の学習意欲を高めることも重要 |

☑ チェックポイント3

| 【研修前】現状の受講者の「レベル差」を埋めるフォローをしておこう | |

|---|---|

| 公開型研修は、社内外の多様な受講者が集まり、課題やディスカッションを通じて理解を深める場です。 そのため、受講者間に事前の知識や経験値の差があると、研修内容の理解度に影響が出る可能性があります。 せっかくの研修の成果を最大化していただくためには、事前に受講者のレベルに合わせたフォローを行うことが非常に重要です。 具体的には、現状の受講者のレベルを把握し、スムーズに学びを深められるような基礎を築く必要があります。 グロービスがご支援させていただいたお客様では、苦手分野や強化したい分野をeラーニングで事前に学習いただくなど、必要な知識を研修受講前にインプットする時間を取るケースも少なくありません。 | |

| 研修は、ステップを踏んで設計することも大切 |

☑ チェックポイント4

| 【研修中】研修参加の意義を、上司にも理解してもらうことが重要 | |

|---|---|

| 公開型研修が始まると、研修への参加だけでなく、通学や課題の準備などで受講者の負担が増加します。上司がこの負担を理解していないと、業務とのバランスが崩れ、受講者の負荷が過度に高まってしまう可能性があります。 このような状況を防ぐためには、上司が研修内容や受講に伴う負荷(予習・復習、課題の有無など)を事前に把握し、受講者の業務量を調整したり、ケアしたりすることが重要です。 そのためにも、受講者本人だけでなく、上司も研修に参加する意義を十分に理解していることが求められます。 可能であれば、上司も同じ研修を受講するか、研修の目的や内容について事前に詳しく情報共有を行いましょう。 | |

| 上司の理解を深めることで、受講者も安心して研修に集中でき、効果的な学びにつながる |

☑ チェックポイント5

| 【研修後】研修後の振り返りで、学びを成果へ繋げる | |

|---|---|

| 研修が終わったら、そこで終わりにせず、必ず振り返りの場を設けましょう。 この振り返りは、研修で得た知識やスキルが、実際に業務でどのように活かされているかを確認する貴重な機会です。 具体的には、研修前に設定した課題が受講後にどう変化したのか、学んだことが実務にどう役立っているのかを、発表形式で共有することをおすすめします。 この振り返りの結果をもとに、次のステップとしてどのような人材育成を進めていくべきか、そして今回の研修が受講者にとって適切だったのかを判断できます。これは、次期の研修を選定する上で非常に役立つ情報となります。 | |

| 振り返りを経て次の人事育成プランを検討しよう |

6.【研修目的別】グロービスでの公開型研修の事例

この章では、これまでグロービスがご支援させていただいたお客様の事例を、目的別にご紹介させていただきます。

6-1.ビジネススキル強化×公開型研修

グロービス担当者の方には、当社の人事制度をかなり読み込んだうえで適切なアドバイスをいただけました。推奨プログラムの策定、どの科目から学べば体形的にビジネススキルが身につくのかなど、大変助かりました

株式会社SUBARU様

| 抱えていた課題 | ・自動車業界の変革期に対応するため、自社の変革が必要だった。 ・人材面で「年功的」「画一的」「内向き」という3つの課題が浮き彫りになった。 ・今の時代は、視野を広げ、業界の垣根をこえて、戦える組織・人材へと変わる必要性を感じている。そこで、人材育成体系の見直しを図ることにした |

| なぜ、公開型研修を選んだのか? | ・ビジネスパーソンに必要なスキル(経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報、思考)を自律的に選び、学習・成長してもらいたい。その全てを体系的に学べるグロービスに、全面的にお願いした。 ・様々なサービスをグロービスに一貫して依頼することで、「あのサービス、良かったよ」「このスキル伸ばしたいなら、あの科目がおすすめだよ」 など、共通言語が醸成され、組織全体で学びやすい雰囲気を期待した。 ・過去のグロービス・マネジメント・スクールへの社員派遣やGLOBIS 学び放題の導入実績から、グロービスへの信頼があった。 ・GMAP(グロービスのアセスメント・テスト)やビジネススキル研修の導入により、組織全体の底上げを図った。 導入サービス:グロービス・マネジメント・スクール(公開型研修)、GLOBIS 学び放題(eラーニング)、GMAP(アセスメント・テスト) |

| 受講成果 | ・研修はアンケートで5段階中4.5点以上の高評価を得た。 ・GLOBIS 学び放題の申し込み人数が約1,700人に達し、開講後120日以上経った時点でのログイン率は98%と高い数字を記録した。 ・約1,700人もの申し込みがあったことから、社員の「自ら何かを変えたい、学びたい」という熱量や、前向きに学ぶ社内の雰囲気が醸成されたことも大きな変化として認識できた |

株式会社SUBARU様

インタビュー全文はこちらご導入サービス

グロービス・マネジメント・スクールはこちら

SUBARU様にご利用いただいているその他のサービス(インタビュー当時)

・GLOBIS 学び放題(動画学習サービス)

・GMAP(アセスメント・テスト)

・企業内集合研修 クリティカル・シンキング

6-2.マネジメント強化・リーダー育成×公開型研修

体系的なビジネススキルを身に着けながら、 各現場でリーダーシップを発揮できる状態を目指しました。

株式会社クボタ様

| 抱えていた課題 | ・入社10年目前後の係長クラスに対する育成が手薄だった ・各現場のまとめ役という期待役割を果たすために、必要なビジネス知識・スキルを身に付ける機会が十分でなかった ・会社として、多様なリーダーが組織の至るところに存在し、活躍している状態が理想であると考えていた。 ・人事担当役員からも、社員の体系的なビジネス知識を強化したいという問題意識があった。 |

| なぜ、公開型研修を選んだのか? | ・グロービスの提案内容がクボタ様の問題意識に対するソリューションに留まらず、世の中のトレンドも加味していた点を評価いただいた。 ・グロービス・マネジメント・スクール(GMS)で他社のビジネスパーソンとの交流ができることが、グロービスならではの魅力であった。越境学習の効果に期待していた。 ・最終的なゴールである「ビジネスパーソンとして一皮むける」ために、リーダーシップだけでなく体系的なビジネススキルも必要であり、GMS通学を含めた提案内容がその目標と合致していた。 |

| 受講成果 | ・スクール通学では、クラスの仲間とのディスカッションを通じて自分の足りない点に気付き、受講者自ら「他の科目も学習したい」という意欲が生まれた ・競争優位性を分析するグループワークでは、学んだフレームワークを使うことで議論が充実し、受講者が自分の足で情報を取りに行き、生の情報に基づいたアウトプットを作り上げた ・グループワークではお互いの良いところを理解し、引き出し合いながら各自がリーダーシップを発揮できていた ・受講者が通常業務とGMS通学を両立できるかという懸念があったものの、高いモチベーションで前向きに取り組む様子が見られた。 ・グロービスの伴走サポートにより、受講者の学習プロセスと研修運営が効果的に進んだ。 |

株式会社クボタ様

インタビュー全文はこちらご導入サービス

グロービス・マネジメント・スクールはこちら

クボタ様にご利用いただいているその他のサービス(インタビュー当時)

・GLOBIS 学び放題(動画学習サービス)

・企業内集合研修

6-3.経営スキル×公開型研修

タフなカリキュラムを備えたスクールへの派遣で他社の経営幹部と交わる

他流試合が最適と判断しました。

三菱地所リアルエステートサービス株式会社様

| 抱えていた課題 | ・縦割り意識が強く、全社視点や全体最適に立った連携の意識、ならびに意思決定した事項の浸透に課題感があった ・人事制度改定の際、人材育成は上位層にも行うべきとの考えから、経営幹部層への研修を模索していた |

| なぜ、公開型研修を選んだのか? | ・タフなカリキュラムを備えたスクールへの派遣で他社の経営幹部と交わる他流試合が最適と判断 ・外部から得た視点・知見を影響力の大きい経営幹部から発信し、社内により良い文化を醸成したかった |

| 受講成果 | ・派遣を始めてから5年が経ち、役員クラス25名は一通り受講し終えた ・経営幹部層の間で、ビジネスを進めるうえでの共通認識が醸成された。 その結果、経営戦略検討会議では、議題を皆が深く理解し、目指すべき姿の議論ができるようになってきた ・経営幹部層の間で、ビジネスを進めるうえでの共通認識が醸成された ・役員クラスは一通り受講し終え、経営戦略を検討する議論の質が上がったとの感想も |

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

インタビュー全文はこちらご導入サービス

グロービス・エグゼクティブ・スクールはこちら

三菱地所リアルエステートサービス様にご利用いただいているその他のサービス(インタビュー当時)

・GLOBIS 学び放題

6-4.若手育成×公開型研修

自律的なキャリア形成には、自律的に学ぶことが必要だろうと考え、希望者がGMS(グロービス・マネジメント・スクール)へ通学することとしました。

伊藤忠商事株式会社様

| 抱えていた課題 | ・主体的にキャリアを形成したいと考える若手・中堅社員が増加し、その価値観を尊重した人材育成支援が必要だった。 ・OJT中心の育成では、配属カンパニーによるスキル習得のばらつきが生じていた。 ・エンゲージメントサーベイにより、若手世代ほど多様なキャリア選択肢を求めていることが明らかになった。 ・自律的なキャリア形成のために、体系的な経営スキル習得の場が必要だった。 |

| なぜ、公開型研修を選んだのか? | ・社員が経営スキルを磨き、働きがいと成長実感を持って自律的にキャリアを築くためには、自分に必要な分野を必要なタイミングで学べるグロービス・マネジメント・スクール(GMS)の導入が最適だと判断したため。 ・GMSの14科目が3か月ごとに開講され、個人のキャリアプランに応じた体系的な経営スキル習得が可能だったため。 ・GMSの講師陣が実務経験豊富で、学びと実務を結びつけやすい内容が期待されたため。 ・振替受講制度やオンラインクラスの利用により、出張が多い社員や海外駐在員でも業務に支障なく学びやすいフレキシブルな受講スケジュールが魅力だったため。 |

| 受講成果 | ・2022年10月期は、約100名がGMSで学んだ ・自律的に学ぶ環境を整えられた点において、一歩前進できた ・若手社員からGMSで学べることへの感謝の声が寄せられた。 |

伊藤忠商事株式会社様

インタビュー全文はこちらご導入サービス

グロービス・マネジメント・スクールはこちら

6-5.階層別研修×公開型研修

注力しているのは、自分自身のビジネススキルを高めていく上での健全な危機感を醸成することです。プログラム構成において他流試合を入れることは必須としました。

アサヒビール株式会社様

| 抱えていた課題 | ・厳しい国内酒類事業において、変革を推進できる人材が求められていた。 ・当時の育成体系では、組織のトップランナーを更に引き上げる施策が不足していた。 ・自己研鑽やビジネススキル向上への機会が少なく、資格取得者の割合も低かった。 |

| なぜ、公開型研修を選んだのか? | ・グロービス・マネジメント・スクールへの通学や「GLOBIS 学び放題」など、グロービスの多様なコンテンツをプログラムに柔軟に取り入れられる点が魅力だったため。 ・グロービスがアサヒビール様の経営・育成課題に対して、ゼロから共にプログラムを構築する姿勢を持っていたため。 |

| 受講成果 | ・クリティカル・シンキング受講後、参加者のディスカッションの質が向上し、論点をまとめて話す姿勢や本質を捉えようとする姿勢が見られるようになった。 ・クリティカル・シンキングで学んだことが上司への業務報告にも活用されるなど、実践につながっている。 ・受講者がグロービス・マネジメント・スクールで着実に学び、欠席者も少なく、講師からの発言評価も的確だった。 |

アサヒビール株式会社様

インタビュー全文はこちらご導入サービス

グロービス・マネジメント・スクールはこちら

アサヒビール様にご利用いただいているその他のサービス(インタビュー当時)

・テーラーメイド型プログラム

・クリティカル・シンキング:グロービス・マネジメント・スクール

・GLOBIS 学び放題(動画学習サービス)

7.グロービスの公開型研修が選ばれる5つのポイント

年間約1,500社、18,000名以上※の方にご受講いただいているグロービスの公開型研修(スクール型研修)。

この章では、その特徴と、受講を通じて何が得られるのかをご紹介していきます。

※2024年度延べ人数(2025年3月時点)

7-1.他流試合で、実践に直結する思考力と視野を一気に広げられる

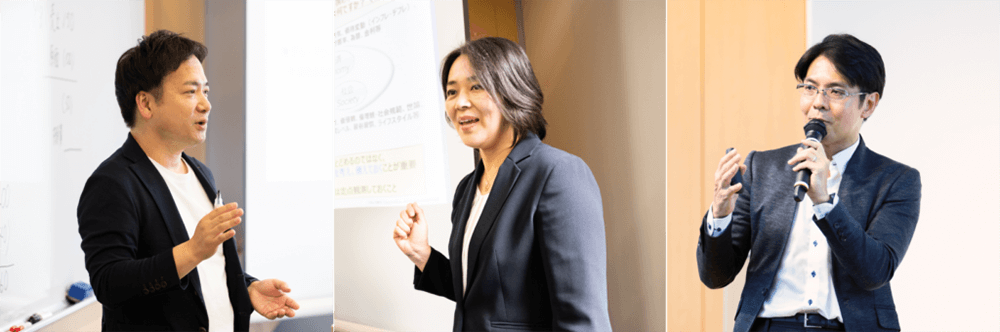

グロービスの公開型研修の大きな特徴のひとつが、社外の方とのディスカッションを通して行われる講義スタイルです。

単なる座学ではなく、ケースメソッドに基づいて受講者同士が活発に意見を交わします。このスタイルは単なる「異業種交流」ではなく、「他流試合」と呼ばれます。

また、グロービスの公開型研修は3か月という期間で行われます。この期間中に活発な意見交換を通じて刺激を受け、学びを実務に落とし込んでいくスタイルです。これにより、学びを深めるだけでなく、意識の変容をもたらします。

グロービスのお客様の声

他流試合を経験できて本当に良かったと思っています。自社と社外の価値観の違い、共通の課題などを体感できましたし、クラスメイトとのネットワーキングによる学びがとても大きかったのです。 自分がネットワークの中心に飛び込んで研修を盛り上げていく、という気持ちがあれば、かけがえのないメンバーが得られるはずです。

【インタビュー全文はこちら】

三菱地所リアルエステートサービス株式会社様

※参考:三菱地所リアルエステートサービス株式会社様インタビューより

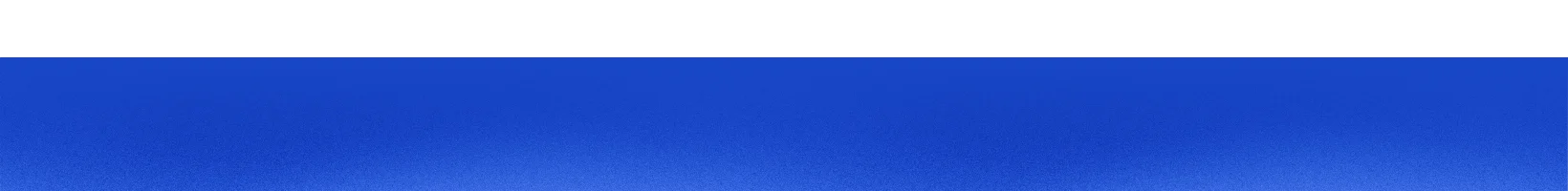

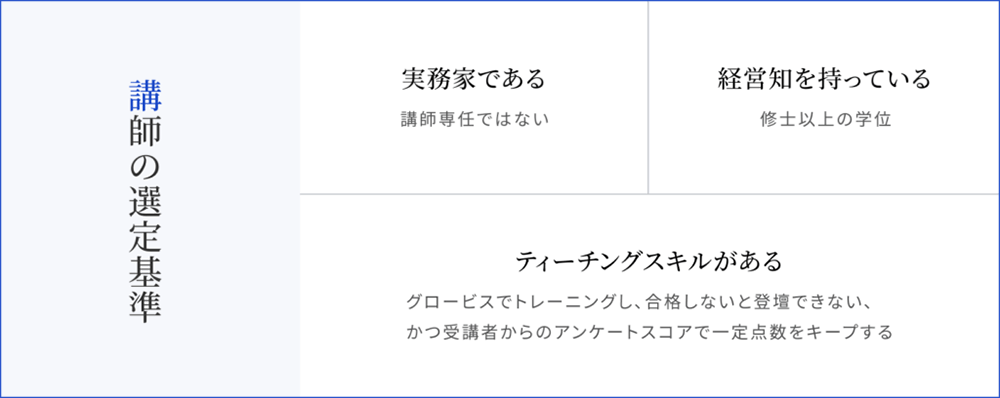

7-2.第一線の実務家講師から、リアルで質の高い学びを得られる

グロービスのもう一つの大きな特徴は、その講師陣にあります。グロービスの講師は、現役のビジネスパーソンです。そのため、単に経営知識を教えるだけでなく、実務家としての最前線で培った経験と知見に基づき、ビジネスニーズや実務を深く理解した上での学びを提供しています。

更に、グロービス独自の徹底したトレーニングを受けているため、受講者が主体的に学べる質の高いティーチングスキルも兼ね備えています。これにより、どのクラスでも一貫して高品質で再現性の高い学びを提供することが可能です。

また、講師は毎回受講者アンケートによって評価される仕組みになっています。このような徹底した品質管理によって、グロービスは常に質の高い講師陣を揃え、高い講義満足度と、どのクラスでも均一な学びの提供を実現しています。

講師の出身企業一覧(抜粋)

アマゾン・ジャパン、メルカリ、ヤフー、日本アイ・ビー・エム、NTTデータ、KDDI、ディー・エヌ・エー、ファーストリテイリング、P&G、日本コカ・コーラ、楽天、エステー、トヨタ自動車、ソニー、電通、サイバーエージェント、三菱商事、住友商事、丸紅、GEインターナショナル・ジャパン、マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ、A.T. カーニー、ローランド・ベルガー、アクセンチュアなど

7-3.柔軟な開催日程・場所で忙しいビジネスパーソンでも通いやすい

「忙しいビジネスパーソンが研修に通いきれるか」という懸念はよく聞かれますが、グロービスの公開型研修は、受講者生の皆さんが仕事と両立しやすいよう、柔軟な開催日程と場所を用意しています。

具体的には、以下の点が挙げられます。

✓ 全国4拠点での受講が可能:

東京、大阪、名古屋、福岡に拠点を構え、お住まいや勤務地に合わせて選択できます。

✓ 多様な開講時間:

平日・土日、日中・夜間と、幅広い時間帯のクラスを用意しているため、ご自身のスケジュールに合わせて受講できます。

✓ 年4回の開講期:

1月、4月、7月、10月と、年に4回開講期があるため、受講開始時期を選びやすいことも特徴です。

✓ 通学とオンライン受講の選択:

ご自身の都合に合わせて、教室での通学か、オンラインでの受講かを選べます。

✓ 充実した振替・休学制度:

急な予定変更があっても、豊富なクラスがあるため、空きがあれば他のクラスに振り替えることが可能です。また、やむを得ない場合は休学制度も利用できます。

このように、グロービスは豊富なクラス展開と柔軟な制度により、各受講者の状況に応じて最適な受講環境を選択できることが大きな特徴です。

‐参考記事:忙しいビジネスパーソンが通いやすい各種制度

7-4.自身のレベルとテーマに合わせて、最適な研修が選べる

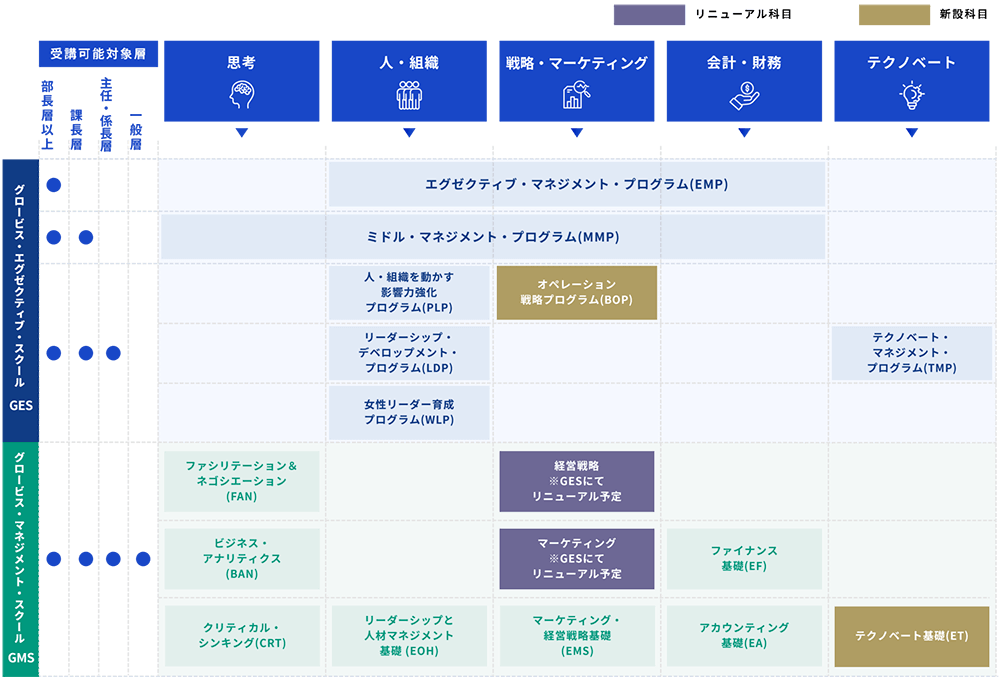

グロービスの公開型研修は、受講者の階層に合わせて「グロービス・マネジメント・スクール」と「グロービス・エグゼクティブ・スクール」の2つのスクールを展開しています。

また、学びの領域も幅広く、経営に関する「思考」「戦略・マーケティング」「財務・会計」「人・組織」「テクノベート(2026年4月開講予定)」があります。それぞれの領域に複数の科目が用意されており、ご自身のニーズやレベルに合わせた最適なプログラムを選択できます。

研修のラインナップや詳しい説明はサービスページをご覧ください。

7-5.育成プランに迷っても安心、人材育成のプロが最適な学びを伴走提案

グロービスでは、人材育成に関する幅広い知識を持ったコンサルタントが研修をサポートすることができます。

「どのような学びを提供すれば良いかわからない」「公開型研修を検討しているが、どのプログラムを選べば良いか迷っている」「ゴール設定やKPI設定のイメージが湧かない」といった、人材育成に関する様々なお悩みに対し、最適なご提案をいたします。必要に応じて中長期的に伴走しながら中長期的に人材育成をサポートすることも可能です。

このコラムをお読みになり、次の一歩をどうすべきかお悩みの方、あるいは具体的な相談をご希望の方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【グロービスのお客さまの声】

スカイマーク株式会社様

グロービスの研修は、学んで終わりではなく「また学びたい」と自然と感じられる設計になっています。その証左として、たとえば昨年実施した研修は受講者アンケートが5点満点中4.3点と高評価で、ネガティブな声は非常に少ない結果でした。グロービスと一緒に細かい点まで考慮して研修設計したことで、学びを通して自分の課題に気づき、改善していこうと自ら思える内容になっていることが嬉しいですね。

インタビュー全文はこちら

アサヒビール株式会社様

グロービスに決めたきっかけも、一緒に作り上げていく姿勢でした。

当社の経営課題や育成課題に対して、ゼロから作り上げていくスタンスでいろいろ議論しました。毎回の打ち合わせが楽しかったことを覚えています。「作っていく過程」は他の研修会社にはなかった部分であり、非常にありがたかったですね。

インタビュー全文はこちら

※参考:(上段)スカイマーク株式会社様インタビュー/(下段)アサヒビール株式会社様インタビューより

8.グロービスが公開型研修でよくいただく質問

Q. 申し込みをしたい場合、いつまでに連絡したら良いですか?

A. スクール型研修は1科目3か月間、年4回(1月期、4月期、7月期、10月期)開講します。

グロービス・マネジメント・スクール、グロービス・エグゼクティブ・スクールは開講月3か月前上旬よりお申し込み開始となります。開講月の前月15日(15日が土日祝祭日の場合は前営業日)までに受講者を決定し、お申し込みください。

(例) 7月の研修の場合、4月上旬お申し込み受付開始~6月15日締切となります。

お申し込みからの流れについて、詳しい説明はこちらをご確認ください。

Q. はじめて受講するのですが、どの科目から受けたら良いですか?

A. 多くの方が、論理的思考力を養う「クリティカル・シンキング」や、経営の基礎知識を実務レベルで習得できる「マーケティング・経営戦略基礎」から受講を開始しています。どのような業界職種の方でも必要となる力を鍛えるこれらの科目は、初めて受講される方にお勧めです。科目選択に迷われる場合は、科目選択のご参考もご参照ください。

Q. グロービス・マネジメント・スクールと、グロービス・エグゼクティブ・スクールの違いは何ですか?

A. グロービス・マネジメント・スクールでは、ビジネスパーソンの“基礎力”を高めるための実践的なプログラムを1科目から提供しています。グロービス・エグゼクティブ・スクールは企業の中核を担うマネジメント層向けに開発された経営幹部養成プログラムです。

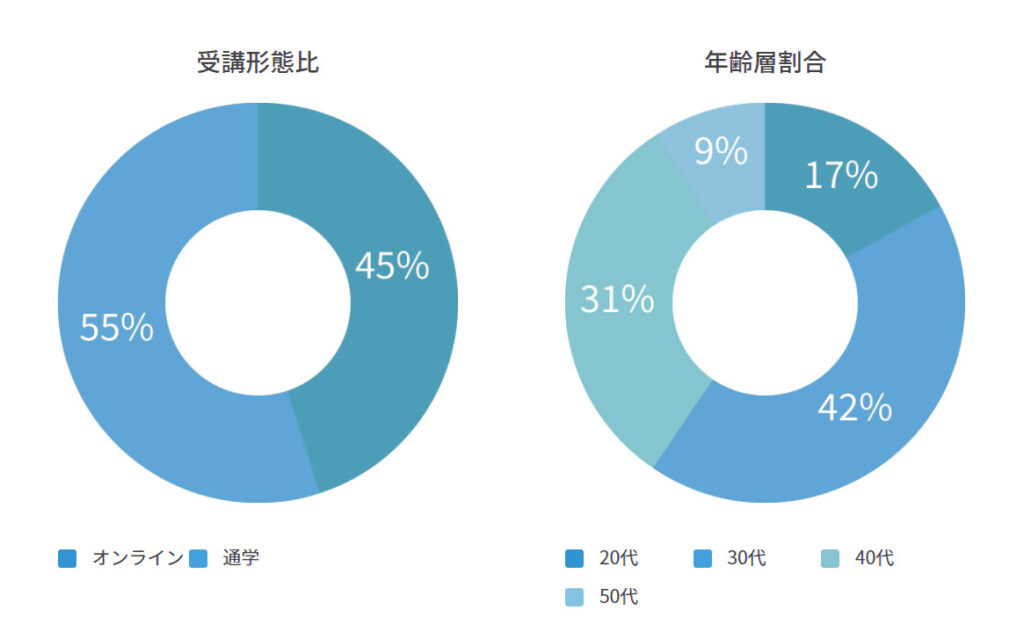

Q. 受講形態比・年齢層の割合を知りたいです

A. 受講者の割合は以下の通りです。年齢層については、グロービス・マネジメント・スクールの実績値となります。

グロービス・エグゼクティブ・スクールの受講者実績は各プログラムの概要ページの、受講者実績をご参照ください

1.エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(EMP)

2.ミドル・マネジメント・プログラム(MMP)

3.リーダーシップ・デベロップメント・プログラム(LDP)

4.女性リーダー育成プログラム(WLP)

5.人・組織を動かす影響力強化プログラム(PLP)

6.テクノベート・マネジメントプログラム(TMP)

Q. リアルクラスとオンラインクラスで、学習面や人的ネットワーク構築の違いはありますか?

A. 同じ名称の科目であれば学ぶ内容や教材は同じです。また、オンラインクラスであっても、グループディスカッション等はリアルクラス同様実施しますので、社外の方と交流する機会を設けることができます。

Q. 研修に向けて、どれくらいの勉強時間の確保が必要ですか?

A. 予習時間は各自の事前知識の状況等により異なりますが、標準的には週に約5~10時間の学習時間を確保することを目安としてご案内しています。レポートのある科目では、レポート提出回はより多くの時間が必要となります。お申し込み時期によりますが、基本的に予習開始は開講前月の上旬~中旬頃(開講の約1か月前)から可能ですので、計画的に学習準備を進めることをお勧めします。

-ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください

まとめ

最後に、本記事でお伝えしたポイントは以下のとおりです。

- 公開型研修の特徴

社外の人との交流機会があり、少人数・低予算から参加できます。

また、受講者が個別のニーズに合わせてカリキュラムを選べる点も魅力です。

- 公開型研修を成功させるためのポイント

- 受講者の目標達成に効果的か見極める:

研修を選ぶ際は、単に条件だけでなく、現状の課題と目指す姿を明確にし、その成長プロセスに最適な学びを設計 - 受講者本人の理解とモチベーション:

同じ研修内容でも、受講者の学ぶ姿勢によって得られる成果は大きく変わります。なぜ今この研修を受ける必要があるのかを、受講者本人や周囲に理解してもらうための事 - 「わかる」から「できる」研修を選ぼう:

多くの公開型研修は、実務への活用や社外の人脈形成を謳っていますが、本当に実務で活かせる仕組みが整っているか、という視点で選ぶ

- 受講者の目標達成に効果的か見極める:

公開型研修は手軽に実施しやすい一方で、ポイントを押さえておかないと期待する効果が得られない場合があります。事例や成果なども考慮し、自社にとってベストな研修を選びましょう。

グロービスの公開型研修(スクール型研修)の詳しい内容はこちら

・グロービス・マネジメント・スクール

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

関連コンテンツ

スクール型研修の流れとサポート

こちらの記事もおすすめ

事例紹介

日経225の88%の企業へ研修サービスを提供

集合研修有益度

評価 2025年3月「テーラーメイド型プログラム」を除く平均値

導入企業数

3,400

社/年受講者数

42

万名/年

スカイマーク株式会社

スカイマークらしい人財育成体系をゼロから構築! 航空業界におけるチャレンジャー企業として成長を続ける

日本生命保険相互会社

「自ら学び、社会から学び、学び続ける」風土改革への取り組み

三菱重工業株式会社

受講者から役員を輩出。ジョブアサイン連動型タレントマネジメントで「未来を起動する」次世代リーダーを早期育成

伊藤忠商事株式会社

世界各国で活躍する社員の自律的なキャリア形成をするために必要となる、経営スキルを磨く場を提供

株式会社大創産業

トップダウンから脱却し、自律自考のできる次世代リーダー集団の育成

株式会社コロワイド

非連続の時代を生き抜くために管理職層がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

SAPジャパン株式会社

カスタマーサクセスを追求するマネージャーの育成を通じて、日本企業のグローバル化を支援する

レバレジーズ株式会社

360度サーベイで75%の受講者がスコアアップを実現!自らの課題を意識した学びで、受講後の行動が変化

富士通株式会社

DXカンパニーへの転換を加速させた、役員合宿の取り組みと効用

セミナー・イベント

無料の受講体験や育成・研修に関するイベントをセミナーで実施しています

セミナー開催予定

コラム

グロービスが培った人材育成の知見を、課題解決のヒントにお役立てください

リスキリング研修とは?カリキュラム例と3つの方法・実施するステップ

企業成長に不可欠な「DEI」推進のメリットと好事例・取り組む内容

研修報告書(研修レポート)の書き方は? テンプレートや例文も紹介

社員研修の費用相場はいくら?予算内で最大限の効果を生むコツを解説

DX研修とは? 重要性と効果的なプログラム例・実施ステップ

育成失敗のサインと回避するマネジメントのコツを紹介

実践的な人材育成の進め方|7つのステップと成功のポイントを解説