グローバル時代の理念経営

- その他

-

竹内 秀太郎

グロービス講師

あなたの会社の理念はタテマエになっていませんか?

日系海外現法ローカル幹部のひとこと

「日系企業は、マチュアーな人には、とてもフィットした勤め先だと思うよ。」

ある日系大手メーカーの中東拠点の現地幹部からこんなフレーズを聞いた。(“マチュアー”とは、成熟した・大人のという意)インド出身UAE在住の彼は、筆者が昨年参加した英国のビジネススクールのエグゼクティブ・プログラムのクラスメートの一人だ。のべ4週間のこのプログラムには、地元欧州はもちろん、中東、アフリカ、アジア、南米と文字通り世界中から50人超のビジネスリーダーたちが集まって来ていた。その中には、彼のように日系企業の海外現地法人の非日本人幹部も複数人参加していた。日系企業に勤めている現地採用のローカルスタッフの多くは欧米企業では通用しない二流人材だ、という話を耳にすることがあるが、実際の評価を確かめてみたくて尋ねてみたところ、返ってきたのが冒頭の言葉だった。短期的な結果、早い出世に貪欲な“ガツガツした人”とは対照に、組織との長期的なコミットメントを重視し腰を据えて貢献することに働き甲斐を感じる人を“マチュアーな人”と捉えると、この言葉の響きは妙に納得感があった。

そもそも日系企業、欧米企業という大括りな単位で話をするのも乱暴なのだが、それでも人事慣行や組織文化には大きな傾向があるものだ。さらには個社ごとにその企業のカラーがあり、そのカラーに合った人材がその組織を構成し、その組織の文化をつくっている。企業のカラーが違えば、そこにフィットする人材も違うわけで、それは一流とか二流とか単純な序列の問題ではない。実際彼のところには、ライバルの米国や韓国メーカーからも高待遇の引き抜きオファーが来るが、彼は今の会社で働くことを積極的に選択しているという。彼の勤める日系大手メーカーは、しっかりとした経営理念のある企業の代表格として知られている会社で、明確なカラーを持っている。この会社が、熾烈な競争環境の中で勝負できているのは、その会社にフィットした彼のような人材がその会社らしい働き方で生き生きと活躍しているからだと考えている。

経営の根幹にある理念が日々の業務の中にも息づいて組織の文化を形づくり、その企業に最適な人材を集め、最高の力を引き出すという好循環ができているのが理想だろう。ただ現実には、経営理念があったとしても、理念がその組織内に浸透し、経営に十分に活かされているとは限らない。一昨年、グロービスで「ウェイマネジメント」に関するセミナーを開催した際に実施したアンケートでは、経営理念が実際の経営や業務遂行の各場面で「よく活かされている」「まあまあ活かされている」を合わせても5割に満たない(※グラフ参照)。このアンケートが示す通り、理念の浸透度には企業によって相当なバラツキがあるのが実態ではないだろうか。自身の次のような体験からもそう実感することがよくあるのだ。

※グラフ

理念セッションでの風景

筆者は、グロービスのエグゼクティブ向けのプログラムで、理念を経営に活かした“理念経営”をテーマとしたセッションの講師を務めている。その中で参加者に「自社のカラー(組織文化)をひとことで表現して下さい」と問うことがある。すると多くの場合に出てくるのは、

「誰も決めない」

「お役所タテワリ」

といった、やや自虐的なネガティブトーンの答えだ。このような答えが苦笑いをしながら他人事のように語られることも少なくない。また、その企業のビジネスならではの“らしさ”も感じられない。同じ企業から複数名参加している場合、同じような言葉が出てこないことも多く、必ずしも社内で認識が揃っているとは限らない様子が垣間見られる。こうした企業にも立派な経営理念はあるのだが、それは額縁の中にある、いわば“タテマエ”の世界の話であり、それが浸透している状態からはほど遠いのだ。

一方で中には、たとえばオーナー系の部品メーカーからの参加者から、

「品質至上主義」

というような、その企業のビジネスを推進していく上で最も大切なことを象徴する力強い言葉が即座に出てくることもある。その企業の理念を想起させる表現といってもいいだろう。そんな言葉が自然に出てくる企業では、経営理念が組織内に浸透しており、日々の仕事の中でも活用されているであろうことは想像に難くない。“タテマエ”と“ホンネ”の乖離がなく、両者が重なっている状態といってもいいだろう。

本連載で考えたいこと

現在、多くの日本企業にとってグローバル化が最重要課題であることは論を俟たない。それを推進していく上での人材面での課題の1つに、経営の現地化、すなわちローカル人材を育成し幹部登用を進めていくことにある。その際、どんな人材に経営を任せるのかといえば、何より自社の理念を深く理解していることが必須だという。進出先の地域ごとに人々の生活習慣の違い、市場の発展段階の違い等々、様々な違いがあるので、日本と同じようにやっても通用しない。そこで大前提として必要なことは、事業を進めるにあたって何を大切にするか、というベースの考え方を合わせることだと考える。その上で、“郷に入っては郷に従う”で現地に任せたある程度柔軟な対応が求められるのではないか。冒頭に紹介した短期留学時のクラスメートは、その大前提となる条件にあった人材なのだろう。彼のように自社の特徴を理解し、その良さを誇り思っている人材を現地幹部に登用できているということは、その企業において、経営理念の浸透がグローバルレベルで進んでいる証といってもいいだろう。その一方で、先に紹介した経営理念セッションでの風景に象徴されるように、理念はタテマエであって、足元の国内ですら、とても浸透しているとはいえないレベルにある企業も少なくない。この差はどこから生まれてくるのか。これが本連載のベースにある問題意識である。

比較的理念浸透が進んでいるといわれる企業を見ていくと、理念に掲げられている内容もさることながらそれを活用するプロセス、さらには経営の考え方や人材の育て方にも特徴があることがわかってくる。本連載では次回以降、以下のような観点から、どうしたら理念を活用した経営に近づくことができるかを考えてみたい。

- 理念が浸透している状態とはどんな状態なのか?

- 理念は企業の競争力にどう結び付くのか?

- 組織の理念と社員個々人の志・使命感はどう関係するのか?

- 理念経営を支えるリーダーの育成には何が必要なのか?

今回のポイント

- グローバル化、特に経営の現地化を推進していく上で経営理念の浸透度が問われている

- 理念が浸透している企業がある一方で形骸化したタテマエにとどまっている企業がある

- 両者の差を分析し、理念を浸透し経営に活かしていくためのヒントを探っていきたい

あなたの会社の理念は“共振性”を伴っていますか?

自社の理念を考える研修の風景

「ウチの会社の理念は正直ピンときません」

連載初回の前回は、経営のグローバル化が喫緊の経営課題になっている今日、理念経営への関心が高まっており、理念浸透の巧拙が経営の現地化の成否を左右しかねないということを述べた。今回冒頭に紹介した声は、筆者が集合研修の講師に行って自社の理念について議論をする際、参加者から出てくる典型的なものだ。なぜピンとこないのかを掘り下げていくと大きく2つの理由が見えてくる。1つは内容として、理念にどんなことが盛り込まれているか。もう1つは、どんな伝え方がなされているか、プロセスの問題だ。

内容面の問題

こうした研修では、すぐれた理念経営を実践している企業の事例を見た上で、それと比較して自社の理念を考えてもらう、という進め方をする場合が多い。自社の理念が良いのか悪いのかは、自社だけを見ていてもわからないものだが、比較対象があると評価の基準が明確になり考えやすくなるからだ。そんなベンチマーク対象となる代表事例は、ジョンソン・エンド・ジョンソンだろう。

社員一人一人は個人として尊重され、その尊厳と価値が認められなければならない。

社員は安心して仕事に従事できなければならない。

待遇は公正かつ適切でなければならず、

働く環境は清潔で整理整頓され、かつ安全でなければならない。

社員が家族に対する責任を十分に果たすことができるよう、配慮しなければならない。

社員の提案、苦情が自由にできる環境でなければならない。

能力のある人々には、雇用、能力開発および昇進の機会が平等に与えられなければならない。

我々は有能な管理者を任命しなければならない。

そしてその行動は公正、かつ道義にかなったものでなければならない。(出所:同社ホームページhttp://www.jnj.co.jp/group/credo/index.html?nv=side)

これは同社の「クレド(我が信条)」の社員に対しての記述の抜粋だが、このように同社の理念には、顧客、社員、社会、株主それぞれに対し、自分たちの会社は何を重視し、どんなことをするかが明確に謳われている。同社の元社長の新将命氏がグロービスで講演された際に、も理念経営のメリットとして、優れた理念があることによって、ステイクホルダーからの信頼が得られ、特に従業員が誇りを感じられ、またそれを魅力的に感じた人材が外からその企業に集まりやすくなってくることをあげている。そこで働きたいと思える何かがその理念から伝わってくるということだ。

研修では、これと自社の理念を比較すると、自分たちの会社の理念には明示的に従業員に関する記述がなかったり、触れていたとしても社員にとっての利益実感のわく書き方にはなっていないことが問題だという議論になることもある。要は内容として、そこで働くメリットが感じられないものでは、従業員への浸透がままならないのも、やむを得ないことと考えるべきだろう。

伝え方の問題

一方で、社員に対しての記述があったからといって、従業員がピンときているか、というとそうとは限らない。たいていの会社の理念には立派な文言が並んでいる。記述のわかりやすさ、という観点でも意を尽くして気の利いた言語選択がなされていることも少なくない。にもかかわらず、冒頭のようなセリフが出てくることがある。筆者の感覚では、内容面では問題ないのに社員には十分に伝わっていないケースの方がむしろ多いように感じられる。

典型的な伝え方としては、理念カードの配布、社員手帳への記載、ポスターの掲示等々がある。常に目にすることができるだけでなく朝礼での唱和も常套手段だ。ただ、そうした取り組みがあったとしても社員が腹落ちしているとは限らない。ともすると、わかりやすく単純化して刷り込もうとすればするほど、表面的、形式的な理解を助長してしまい、理念が持つ本来の効能が薄れてしまっている気がしてならない。形式知化の負の側面が強まってしまうのだ。

形式知化の罠

そもそも理念で謳っていることは、その企業が究極的に追求していきたいことであり、時代を超えて通用する普遍的な内容である。ゆえに抽象的にならざるを得ず、その含意は時と場合に応じて解釈の余地のあるものである。何よりそこに謳われていることは必ずしも容易に実現できることではなく、時には相矛盾することが盛り込まれている。たとえば上述のジョンソン・エンド・ジョンソンのクレドでも、社員に対する待遇を過度に優先すれば、株主に対して利益配当の責任に反することになりかねない。したがって理念を解釈する際は、その時々の状況に応じ、その言葉に込められた深い意味をしっかりと咀嚼する努力なくして活用することは難しい。明示的に表現されている言葉の裏にある暗黙知ともいうべき含意まで理解するのは一筋縄ではいかない。表面的なわかりやすさを追求して形式知化ばかりを進めると、かえって真意が伝わりにくくなってしまう“形式知化の罠”があることに留意する必要がある。

日本企業の中で理念経営の実践に熱心な会社といえばトヨタの名前が挙げられるだろう。同社の「トヨタウェイ」の源流にある「トヨタ生産方式」といわれる考え方の生みの親である大野耐一氏は、形式知化の限界を十分に理解していたようだ。

“大野さんは「言葉で説明してもわからない。言い換えれば言葉だけでは理解不可能だ。現場に身を置けばわかる。現地現物を前にすれば、自ずと明らかになる」、そう考えていたのだと思います。もちろん、ご自身が心血をそそいでつくりあげた方式に、絶対の自信と信念を持っていたことは言うまでもありません。”(岩月伸郎『生きる哲学 トヨタ生産方式』)

現在デンソー顧問の職にある著者の岩月氏は、かつてトヨタで大野氏から直接薫陶を受けていた方で、トヨタ生産方式の考え方は、表面的なスローガンや形式的なメソッドではなく、人が働くとは何かという哲学がそのベースにあるという。トヨタでは、グローバル展開の加速という背景の下、「トヨタウェイ」の形式知化が進められた。だが、その一方で“現地現物”で体得する機会をつくることにトヨタが今なお注力していることを見逃してはならない。

“共振”のプロセス

そんな“形式知化の罠”を乗り越えた企業として筆者の頭に浮かぶのがユニ・チャームだ。同社の経営の考え方として「尽くし続けてこそNo1」「変化価値論」「原因自分論」といった数多くのキーワードが『ユニ・チャーム語録』としてストックされている。その数は200以上にもおよぶ。創業経営者の高原慶一朗氏の強いリーダーシップの下で、そうした形式知化の努力が進められていたが、その後を引き継いだ高原豪久現社長は、「共振の経営」というコンセプトを掲げ、先代のトップダウンの下で与えられたものを盲目的に受け入れる受命体質からの脱却をはかった (https://globis.jp/article/40/で高原社長のインタビュー記事をご覧いただけます)。社長就任以来、自社のDNAを体現しつつ自ら考え行動をとれる自立型リーダーを育てるために、どう行動すべきかを議論する対話の機会を週次で全社展開する取り組みを続けている。経営会議も、毎週月曜日の朝に世界中の拠点をTV会議で結んで実施され、そこでは実際に何人かの行動計画を題材にして、どのように考え、どう行動すべきか、ということを徹底的に議論しているという。これを毎週繰り返し続ける努力は尋常ではない。自社らしいやり方を考えるプロセスを習慣化する経営のフォーマットといってもいいだろう。知恵が振り子のように、経営者と現場の間を行ったり来たりしながら、経営の考え方が組織全体に浸透していくことをイメージして「共振の経営」と名付けたのだと高原社長はいっている。

「理念が浸透している状態」とは、「拠り所となる基準が共有されているから従業員が迷うことなく物事を判断できる状態」をイメージする人は多いかもしれない。しかしことはいうほど単純な話ではない。むしろ何が大切でどう判断すべきかという問いに日常的に向き合っている状態と理解するべきだ。単純に解が導かれるどころか逆に判断を難しくする場合があっても、そこから逃げずに考えるクセが組織に根付いてこそ、経営の質を高める規律として理念が機能しているといえるのだろう。

今回のポイント

- 理念が自分たちにどんな意味合いがあるかがわからないと従業員にはピンとこない

- 一方でわかりやすく明示することだけに拘りすぎると形式知化の罠に陥る

- 単純には解の出ない問いに向き合い共に考えるプロセスを日常的につくる

あなたの会社の理念は、戦略性に繋がっていますか

海外エグゼクティブ・プログラムでの問い

「みなさんは普通でよしと考えますか」

シアターと呼ばれるすり鉢型の階段教室の席一杯に座る50数名の参加者たちを前に、ファカルティからこんな問いが投げかけられた。筆者が昨年、世界の経営教育の実情視察と自分自身のブラッシュアップの目的で参加した英国のビジネススクールの短期集中プログラムでの一場面だ。

普遍化の罠

一般に経営理念とは、その企業が拠って立つ信念や哲学、経営姿勢であり、企業を取り巻く環境が変わる中で、取り組む事業に変化があろうと、また異なる場所で事業活動を展開することになろうと、時代を超え、地域を超えて通用する考え方を提示している場合が多い。多角化企業で多岐に渡る事業に共通する考え方を示そうとすれば、自ずと表現の抽象度は高くなる。より多くのステークホルダーにとって受け入れられるためには社会通念に沿った普遍的なものになる。

抽象度の高い普遍的な理念になればなるほど誰にとっても違和感のないものになる反面で、その企業“らしさ”が見えなくなる。たとえば「人類のよりよい未来のために求められる価値を提供し続けます」といった文言は、どこの会社でも受け入れられる表現だろうが、“らしさ”のない万人受けする理念は毒にも薬にもならない形式的なお題目になりやすい。自社の理念がピンとこないという人に理由を尋ねると、こうした“普遍化の罠”が邪魔をしていることは少なくない。一方、理念が機能している企業では、必ずしも明確に表現されていなくとも、そこで掲げている考え方には、その会社らしい戦い方と整合した戦略性が垣間見られるものだ。

“普通でない”働き方を極めた強さ

冒頭紹介したエグゼクティブ・プログラムで盛んに引き合いに出されていたのがサウスウエスト航空の事例だ。直行便主体の路線網と整備時間の圧縮で機体の稼働率を高め、機内食等の過剰サービスを徹底的に排除しコストを抑える反面、従業員のフレンドリーでヒューマンタッチなサービスで高い顧客満足を実現している「世界最強のLCC(ローコストキャリア)」とも評される航空会社だ。同社のWEBページの「Mission」という項目には、以下のような理念が掲げられている。「最高の顧客サービス」と「従業員の尊重」という二点だけがシンプルに掲げられているのが同社らしい。

“サウスウエスト航空の理念”

サウスウエスト航空の理念は、温かい心、親しみやすさ、個々人の矜持、そしてカンパニースピリットを重んじ、最高の顧客サービスを提供することである

“従業員へ”

私たちは従業員に、学習と成長の機会を平等に保証し、安定した労働環境を提供することを約束する。サウスウエスト航空の企業価値を向上するために、創造性と革新性を奨励する。そして何よりも、私たちは、従業員を、敬い、尊敬し、慈しむとともに、従業員にはこれと同じ態度を持ってすべての顧客に接することを期待する

(英原文および理念に関する考察はhttp://globis.jp/article/844に参考情報があります)

従業員を満足させることによって従業員が自ら顧客に最高の満足を提供するのだという経営哲学に従い、「ざっくばらんに」「ありのままの自分で」「仕事を楽しもう」といったキーワードに象徴されるユニークな人事ポリシーをとっている。

たとえば離陸前の安全ガイダンスを客室乗務員が自己裁量でラップ調にしてしまうようなパフォーマンスも、顧客を楽しませるためならOK。「創造性と革新性」を生む常識はずれのノリの良さが奨励されているのだ。「『おたくの従業員は、はしゃぎすぎで冗談が過ぎる』と言う苦情の手紙が本社に届いたときも『うちの飛行機に乗ってもらわなくて結構なので次回からは他社をご利用下さい』という手紙を送ることも頻繁にある」という逸話は、「社員第一、顧客第二主義」という同社の個性的な考え方を象徴するものだ。

実はプログラムの参加者から「目新しい話ではないのになぜそんなに取り上げるのか」という疑問が提起された。日本でも1998年に『社員第一、顧客第二主義~サウスウエスト航空の奇跡』(伊集院憲弘著、毎日新聞社)という書籍が出版されているので確かに最新事例ではない。するとファカルティは、「新しさが大事なのではなく経営的重要性から考えて欲しい。不振にあえぐ世界の航空業界の中でサウスウエストほど高い利益率を維持できている航空会社はほとんどない」と答えた。理念に沿って“普通でない”働き方を徹底することが競争優位に直結し、ビジネス的にも成果を上げ続けている典型例なのだ。

“普通でない”判断の拠り所

個性的な理念の裏側に自社らしい戦い方が繋がっているサウスウエスト航空の例から連想される日本企業といえば、星野リゾートがあげられる。

歴史と伝統を誇る軽井沢の老舗旅館の経営を引き継いだ現社長の星野佳路氏は、1990年代ジリ貧傾向にあった温泉旅館経営の変革に注力、世界的に通用する日本のホスピタリティを提供するリゾートとして復活させた。そこで掲げたビジョンが「リゾート運営の達人」。顧客満足度を目標変数として設定、顧客満足を重視しながらも十分な利益を確保する仕組みを確立した。そこで培ったノウハウを活かし2001年からリゾート再生事業にも取り組みはじめ、現在では全国27ものリゾートや温泉旅館の運営受託を手掛けるに至っている。

そうした再生で共通して行われているのが各案件独自のコンセプトづくりだ。それぞれの施設が本来持っている強みが生きるターゲット顧客を絞り込み、戦略的なコンセプトを明確化する。各リゾートが目指すべき理念と戦略を再構築しているといってもよいだろう。それが、稼働率維持のため万人受けを狙いたくなりがちなところを、あえて顧客を絞り込む判断の拠り所となるわけだ。

ターゲットから外れる顧客を捨てる決断に関し、かつてグロービス主催のカンファレンスで星野社長は「一番大事なのは、社員か顧客かと問われたら私は社員と答える」と話していたのが印象的だ。

(http://globis.jp/article/2261 で講演録をご覧頂けます)

リゾート運営の事業は、現場第一線のサービスを支える従業員のモチベーションの高さが競争力に直結している。そこで経営者に求められるのは、お客様に喜んでもらいたいと心底思って最善を尽くしている従業員を信じること。サウスウエスト航空の事例同様、「困ったお客様が来たら『ぜひ2度と来ないで下さい』と社員を守る」という。

同社は顧客を選ぶだけではなく、従業員を選ぶ姿勢も徹底しているのは興味深い。「リゾート運営の達人」を目指す上でベストな人材を求めることでは妥協を許さない。たとえば、同社の採用WEBページの最初の入口で喫煙者を対象外としているのも、そんな姿勢を象徴している。リゾート事業においては従業員に喫煙を認めることがなぜ競争力の低下に繋がるのかをロジカルに説明し「脱煙プログラムを企業の戦略として推進しています」ときっぱりと宣言していることには強い自信を感じる。ともすれば喫煙も従業員の普遍的な権利としがちな社会通念に囚われることなく、”普通でない“独自の判断ができるのは、事業の本質をおさえた上でそこで働く人々のパフォーマンスを最大化するためには何が重要なのかがわかっているからであろう。

どんな顧客にどんな価値を提供することを目指し、そのためにどんな人たちがどんな働き方をすることで競争優位性を維持できるのか。戦略とリンクしている理念には“普通でない”判断の拠り所となる力強さがある。そうした理念では、その実現に向け従業員が誠心誠意注力すればするほど顧客の満足度が上がり収益向上にも繋がる。その成功体験の積み重ねによって理念への信頼がさらに増していくという好循環が生まれるのだ。

今回のポイント

- 仕事の大義を想起させる理念には社員の高いパフォーマンスを引き出す効果がある

- 広く受容されることに配慮しすぎると普遍化の罠にはまり“らしさ”が見えにくくなる

- 戦略とのリンクがある理念は独自の判断の拠り所となりビジネス成果との好循環を生む

あなたの会社の理念は誰のためにありますか

現場の強みを活かしたグローバル化

「社長、そうおっしゃいますけれども、こうも考えられませんか」

こんなフレーズを頻繁に耳にすることがあるだろうか。「トップダウンは絶対に大事だが、こうしたトップとミドルとの対話を経て、ミドルが組織に方針を展開していく、そんなミドルアップダウンがない会社はダメだ」、とコマツ会長の坂根正弘氏はいう(http://globis.jp/article/2316でグロービスのトップセミナーでの講演録をご覧いただけます)。

「グローバル化においては、無国籍企業になってしまわないように注意しなければならない。日本企業であれば、現場を熟知したミドルリーダーが縦横無尽に組織を動かす日本らしい組織運営の特徴を維持したグローバル企業をめざすべきだ。無国籍のグローバル企業だったら勝つわけがない。米国には米国の良さを持ったグローバル企業があるように、日本には日本の強みを活かしたグローバル企業があってよいはずだ」、と坂根氏はいう。

日本を代表するグローバル企業の1つであるコマツが重視しているのが“現場”だ。同社が事業を営む上で重視すべき価値観を明文化した「コマツウェイ」にもそれは色濃く反映されている(図表1参照)。たとえば(4)はまさに「現場主義」を謳っているが、それ以外の項目でも現場を重視した表現が随所に見られる。一般に“現場”という言葉からイメージされるのは、工場の生産ラインだが、コマツにおいてはそうした製造現場だけに限らず、技術開発の研究室も顧客との商談をするショールームも製品が使われている採掘現場等、それぞれの部門で付加価値を生み出す活動を行う“最前線”という意味で使われている。そうした最前線で働く社員の強いコミットメントとバリューチェーン全体の密接な協力関係こそが自分たちの強みであることを自覚している。そして、全てのステークホルダーの信頼の総和としての企業価値の最大化という目標は、特に現場において「モノ作り」の精神と能力を不断に強化しながら、商品とサービスの信頼性を追求することによって達成される、としている。

※図表1

“浸透”重視の罠

前回見た通り、理念がその会社独自の戦い方と結びついている会社では、どんな人々がどんな働き方をすればその事業で勝つことができるかが見定められており、理念の実現に向け従業員が誠心誠意努力することで“普通でない”卓越したパフォーマンスが引き出され、顧客満足が向上、収益増に結びつくという好循環が回っている。

サウスウエスト航空や星野リゾートの事例のように、サービス業においては顧客接点を担う現場の従業員が顧客満足のカギを握っており、コマツのような製造業においては、製造現場での品質のつくり込みや研究開発や営業等の関連部門との緊密な連携が競争力の源泉となる。いずれにしても現場最前線の従業員一人ひとりがその組織の独自の強みの具現化につながる行動をとれるかどうかが極めて重要となる。そのため経営としては、組織の末端にまで神経が張りめぐらされているように理念を浸透させることを重視する。

ところが、あまりに“浸透させよう”という意識が強く働きすぎると、かえって目指す状態から遠くなってしまうおそれがあることにも留意する必要がある。人の心理を考えれば、内容の良し悪し以前に、一方的に考えを押し付けられると反発したくなることがあるのはわからなくはない。とりわけ価値観や信条といったものは、その傾向が強くなるものだ。

自社のウェイを策定したのでお披露目の会が開催されるが、「さあこれからこれを大事にしてください」といわんばかりの説明を聞かされる社員の側は冷めている、というのが象徴的なシーンの1つだろう。特に“浸透”という言葉遣いを無自覚に多用しがちな会社では、そうした人間心理への配慮が不足しているように思えてならない。

その点、コマツウェイはその運用において受け手の社員への配慮が見られる。担当役員として、全世界のコマツでのウェイ共有を推進されていた日置政克氏は、インタビュー記事の中で次のように話されている。

“コマツウェイの特長は、強制ではなく自分の頭で考えて理解し良いと思うことを実行しなさいということです。その前提にあるのは、社員の人格を尊重するという姿勢です。”(同社CSR・環境報告書2011重点分野2「人を育てる」日置常務によるインタビューhttps://sustainability-cms-komatsu-s3.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jp/csr/pdf/all_2011.pdfより)

同社のマネジメント層のこうした発言の中にも、つい理念を従業員に押し付けてしまう“浸透”重視の罠に陥らないような配慮が垣間見られる。

マネジメント自身に矢を向ける

くわえて特徴的なのは、上述の全社員向けの7項目とは別に、コマツウェイのマネジメント編というのがあることだ(図表2参照)。たとえば(2)には、コマツグループ各社のマネジメントは、最低でも年に2回は会社の状況と将来へのプランを、自身の言葉で部下たちに伝達せよ、と明記されている。トップダウンと現場からのボトムアップのバランスのとれた日本らしい組織運営の仕方を重視した冒頭の坂根会長の考え方にも通じる姿勢だ。よく海外では、製造のトップである工場長が空調の効いた居心地のよいオフィスに籠ったままで、滅多に現場を歩きまわることもない、という話も聞くが、コマツにおいてはそれを戒めることが明示的に示されているのだ。実際、日本だけなく海外のグループ会社でも社長と社員の対話のミーティングが頻繁に行われており、トップ自らがウェイを率先して実践することで現場の社員へのウェイの共有度も高まっているという。

※図表2

世界を見渡してもマネジメント自身に矢を向けて自らを律する規律を明文化している例を見つけることができる。たとえば、スイスを本拠地に世界100カ国以上で食品事業を展開しているネスレには、「ネスレの経営に関する諸原則」というものが定められている。その一部に「マネジメントとリーダーシップの原則」があり、(1)基本原則(2)組織原則(3)ネスレの価値創造リーダーシップ(4)ネスレの管理職にとって必要な資質と特徴(5)社員参加に関するネスレの考え方(6)ネスレ文化の原則(7)経営陣のコミットメント――の7項目の記述がある。たとえば(6)には、「異文化や伝統の尊重」が謳われているが、これはスイス国内市場だけでは小さすぎて規模の経済が実現できないので創業当初から国際的に事業を展開してきたこと、とはいえ、食製品は地元の食習慣やその国の社会的慣習と密接につながっていること、といったグローバルな食品メーカーとしての同社の出自や事業特性が反映されていることが見て取れる。これがあることで、グローバルな効率を安易に追求するがあまりに文化や伝統の違いを無視し自分たちの本質的な価値を見失うことのないようにするための歯止めにもなる。

この文書は、1980年代初めから97年まで同社のトップを務めていたヘルムート・マウハー氏が次の世代に経営を引き継ぐにあたり書き記したものだ。彼は自著の中で、文書を残すにあたって次のようなことに留意したという。

“大企業ではとりわけ、その会社の特徴や他社にない独自性をはっきりと表すことがカギになる。これを、すべての地域や事業領域に当てはまるように、また伝統や習慣、社員の心情などに配慮した表現であらわさなければならない。“(ヘルムート・マウハー著『マネジメント・バイブル』)

同社の基本原則の中には、“理論より実践”とか“謙虚に、かつスマートに”といったフレーズが出てくるが、この程度の具体性があれば、「あとは各自の解釈にまかせていいだろう」としているところに、過度に押し付けるのではなく各自が考え解釈する余地を与える配慮が感じられる。また何らかの拘束力を備えていなければ意味がないとし、(7)の項で次のように明記している。

“ネスレの経営陣は、上から下まで全員が心から会社とそのたゆまぬ発展に尽くし、上記の企業文化やリーダーシップ原則を守り抜く。仕事上のスキルや経験にくわえて、これらの原則を仕事にあてはめる能力と意思とが昇進の際には重要な基準とされる。一方、個人の国籍や人種、出身地などは、まったく影響をあたえない 。“(同上)

経営理念を深く理解し実践すべきはまず経営陣であり、それを率先できる人がその組織のリーダーに相応しい人材なのだ。コマツもネスレも共に、その組織にとって本質的に重要であるにもかかわらず、ほっておくとマネジメント自らが疎かになりがちなことに対し、易きに流れることを防ぐ経営の規律を重視している例だといえよう。

グローバルで戦える企業は、無色透明の無国籍企業になるのではなく、その出自の特徴を色濃く持ち続けるる形で組織の強みを発揮している。その色は、その企業のリーダー自身が自ら体現することによって維持されるものであり、従業員への浸透という前に経営陣が率先して実行していることが求められる。理念を真に活用できている企業では、それがわかっているからこそ、経営を律する規律としての位置づけを明確にもっているのだ。

今回のポイント

- グローバルで戦える企業は、理念が組織の末端まで浸透していることでその出自の特徴を反映した独自の強みを発揮している

- ただし従業員への“浸透”を強調しすぎる罠に陥るとかえって共有の妨げになる

- 理念を活かすには、まず経営自身を律する規律として位置づける必要がある

あなたの会社の社会的価値は何ですか?

日本企業に勤める誇り

「日本企業は、本業を通じて社会を良くしようという考えがあるので働いていて誇らしい。米系企業は利益の一部を寄付すればよしとしがちなのとは対照的だね。」

こう話してくれたのは、ある日系企業の中東現地法人のバイスプレジデントの職にあるインド人、本連載の最初に紹介した筆者の留学先でのクラスメートの1人だ。彼は、韓国や米国企業からのスカウトを断って日本企業に勤めることを選んでいる。その理由の1つが、企業の理念に共鳴でき仕事に誇りを持てることだという。

彼のいう通り、米国企業には、利益の一部を慈善団体に寄付をすることや従業員の就業時間の一部をボランティア活動に使うことを通じて社会貢献しようという「フィランソピー」の考え方が普及している。わが国で経団連が経常利益の1%以上社会貢献活動のために拠出しようと1990年に設立した「ワンパーセントクラブ」も、米国のこうした動向にならったものとされている。

総花的CSR発想の罠

企業の社会との関わり方の議論は、近年では企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)というキーワードで語られることが多い。CSRには様々な定義があるが、米国のCSRは上述のような「フィランソピー」の流れを色濃く反映し「事業であげた利益を地域社会に還元すること」を核としている。日本では、社会貢献に加え、環境保護、法令順守、人権尊重といった幅広い分野を含んだ「財務的な活動以外の分野において企業が持続的な発展を目的として行う自主的な取り組み」(経済産業省「企業の社会的責任を取り巻く現状について」)がCSRだと一般に認識されている。

理念とCSRは、共に目指すべき理想の在り方として同列で理解されることが少なくない。本業以外での様々な活動を盛り込んだCSRの取り組みも企業理念実現の一環として位置づけられる。気になるのは、「環境にやさしく人権に配慮し法令を遵守する・・・」等々の耳障りのよい言葉が広範に理念に盛り込まれることによって、本業で大切にすべきことが埋もれてしまうことだ。たとえば、石油会社が地球環境を守ることを理念に掲げ、CSRの一環で植林活動に取り組んでいるとしても、主眼はあくまで環境にも配慮したエネルギー供給を通じた社会への価値提供であり、植林活動がメインではないはずだ。総花的にCSRが強調されることによって、本来本業で目指すべき究極的な目的である企業理念のフォーカスがぼやけてしまう罠に陥らないように留意したい。

「社会の公器」を理念に掲げるオムロン

理念の本質を理解し活用できている企業は、CSRを重視しつつも、本業を通じた社会への価値貢献との主従関係を取り違えることはない。CSR活動も本業と相乗効果が期待できるよう戦略的に取り組んでいる。本業で成長し、雇用を創出し、利益を上げ、納税することこそが最優先すべき社会的責任の果し方であることを自覚し、何より本業の社会における存在価値、仕事の意味を見失うことがない。

CSRという言葉がまだ無かった頃から、ステークホルダーとの持続的な関係を重視したCSRの本質を理解、実践してきた企業の代表例としてオムロンがあげられるだろう。同社には次のような理念がある。

社憲:われわれの働きで われわれの生活を向上し よりよい社会をつくりましょう

基本理念:企業は社会の公器である

「企業は社会の公器である」という考え方は、「企業は社会に役立って

こそ存在価値があり、利潤を上げることができ、存続していける」という

創業者・立石一真の信念を表しています。企業は、社会に対して有益な

価値を提供するために存在し、社会の期待に十分応えられてこそ、

よき企業市民として社会から信頼され、存在を許されると考えています。

(出所:同社ホームページ)

立石一真氏がこの社憲を制定したのは、1959年のことだ。当時この考え方を社内に浸透させようと機会あるごとに役員や幹部に話をしたという。「会社は儲ければいいのではないのか」という管理職に対し、一真氏はこう解説した。

“ただ儲ければいいんと違うんや。企業は、奉仕以前の問題として、

現実に製造している商品の機能、効用をもって社会に対する貢献を

行っているが、これも煎じつめると奉仕ということになるんや。それに

続いて、社会に最もよく奉仕できるような商品を次々と開発することに

よって奉仕していく。こんなさまざまなかたちの奉仕を積み重ねること

により、よりよい社会が実現し、その結果として我々も、自由で平和な、

よき生活を享受できるんや“

(湯浅昇羊『立石一真「できません」と云うな』)

また同氏は子どもたちにも次のように語って聞かせた。

“働く目的、仕事に使命があれば、苦労が苦労じゃなくなるんや。

仕事が仕事じゃなくなるんや。喜んでやれるんや。企業は利潤を追求

するもんや。それは人間が息をするのと同じや。そやけど、人間は息

をするために生きているんか。違うやろ”

(同上)

こうした考え方は同社の存在意義を示すものとして過去半世紀に渡り脈々と語り継がれてきたという。現在同社会長の作田久男氏が、先日開催されたグロービスのセミナーで「社会的価値を生み出していることが仕事の“誇り”に繋がる」と話されていたこともこれに符合する。

世界的に問われる本業の社会的価値

社会を意識した考え方は、近江商人の「売り手良し、買い手良し、世間良し」の「三方良し」に代表されるように、オムロンに限らず元々わが国に存在していた。1990年代以降、日本経済の低迷と米国型資本主義の影響下で株主重視に偏りがちな傾向が強まったが、欧米での金融危機を契機に過度な短期利益志向の経営を反省する機運が高まり、日本の伝統的な経営哲学が再評価されている。米国では戦略論の大家マイケル・ポーター教授から「共通価値の創造(CSV: Creating Shared Value)」という概念が提唱されている(ダイヤモンド・ハーバード・ビジネスレビュー2011年6月号「共通価値の戦略」)。これは本業以外の社会貢献活動と認識されがちだった従来のCSRを超える概念として、企業が社会課題を機会と捉え本業を通じ社会的価値と経済的価値を統合していくものとしてCSVを捉えている。

日本でも、2012年6月に経済同友会の社会的責任経営委員会がまとめた「社会益共創企業への進化」と題する報告書で、上述のような世界的な価値観の変化に加え、東日本大震災での非常時経験を通じて浮き彫りになった企業の存在意義を踏まえ、企業理念や使命感の共有の重要性に言及している。

その一例として紹介されているのが、ヤマトグループの事例だ。同社は震災復興支援の一環として、宅急便1個につき10円を水産業、農業、生産基盤の復興に限定した寄付を行い、その金額は2011年4月からの1年間で142億円超と、年間純利益の約4割に相当する額にのぼっている。金銭的な支援だけでなく、本来の提供価値である運ぶことを通じての貢献もあった。大震災発生の数日後には自ら被災者である現地社員が、自主的に被災地の自治体へボランティア配送の協力を申し出た。本社もこうした現地の取り組みを全面的にバックアップすべく“救援物資輸送隊”を組成し、自治体、自衛隊と協力して支援を行った。さらに配送で地域の人々と頻繁に顔を合わせるセールスドライバーの地域密着ネットワークを生かし、一人暮らしの高齢者の安否確認を担うといった行政サービス代行を、いくつかの自治体と共同で試行し始めている。これは上述のCSV的な動きの例ともいえる。

こうした取り組みの根底にあるのが同社の創業の精神だ。尊ぶべき貴重な教訓として「社訓」が次のように定められている。

一. ヤマトは我なり

一. 運送行為は委託者の意思の延長と知るべし

一. 思想を堅実に礼節を重んずべし

(出所:同社ホームページ)

ヤマト運輸のセールスドライバーは、運送の委託者だけでなく受託者もお客様と捉え、「社員一人ひとりがヤマト運輸の代表であり、単なるドライバーではない」という「全員経営」のDNAが醸成されている。同社はアジアでも“日本流サービス”の展開に拘り、人の品質でサービスの品質が決まるとし、海外でも現地語で毎朝社訓を読み上げているという。

極端な短期利益志向や株主価値偏重の経営に対する反省、持続可能性や社会との共生意識の高まりといった価値観のシフトが世界的に起きている中、本業を通じた社会的価値を明らかにする理念は、グローバルな事業展開の根底を支えるものともいえよう。

今回のポイント

- すぐれた理念は本業を通じた社会への貢献=仕事の誇りを想起させてくれる

- 本業以外に拡散した総花的CSR発想は理念本来の焦点をぼやけさせる

- 社会的価値を明らかにする理念はグローバルな事業展開の根底を支える

理念経営を支えるリーダーは育っていますか?

経営の現地化に求められる人材

「生産系従業員の離職率に比べればホワイトカラー従業員は比較的定着しています。それでも経営幹部の現地化はまだまだこれから。アメリカでは統括会社のトップまで米国人ですが、中国では部長クラスに抜擢されている中国人が数名いる程度なのが現状です。」

グロービスは2012年春に中国オフィスを開設し、国内のみならず海外でのリーダー育成支援を進めている。筆者も開設準備の一環で上海の日系企業を訪問、各社の人材育成の現状と課題をヒアリングしてまわった。上述の声は、そこで聞かれた典型的なものだ。話をしてくれたのは、日本企業の中でもかなり古くからグローバル化を進めてきており海外での経営ノウハウもかなりの蓄積がある会社の人事責任者だ。その中で最も注力しているのが理念教育。人材のリテンションには苦労が多い中で、給与だけで繋ぎとめるのは限界があるので、活躍の機会を与え(配置)、成長を促し(育成)、公正に報いる(評価)と人事施策の連動をはかる一方で、信頼関係のベースとして考え方を合わせること(理念教育)に継続的に取り組んでいる。現法トップと車座になって対話する理念研修に、中国人も喜んで参加しているという。

「よく現地の日本人の間では“中国人は信用できない”等々のいわれ方がされるが、それは大括りすぎる乱暴な話で、実際には個々人によって違います。ウチの経営は“信じて任せる”が基本。そのためには任せられるように育てる必要があります。幹部に登用するのは“最優秀よりも最適な人”であるべきだと考えています。」

本連載の冒頭に紹介した留学先のクラスメートの「日系企業はマチュアーな人にフィットしている」というフレーズにも、この上海での話は符合する。長期間に渡って持続的に高い成長を実現した企業を研究したJ・コリンズ著『ビジョナリー・カンパニー2(原題:Good to Great)』にも、そうした偉大な持続成長企業の特徴の1つに“誰をバスに乗せるか”を厳格に見極め、適切な人を選んでいるという話がある。自社の理念を具現化できる人材を獲得、定着をはかり、リーダーとして育成し、経営の現地化をどれだけ進められるかがグローバル展開を加速していく上での喫緊の課題だという企業は少なくない。

理念を活かすポイントとそれを担うリーダーに求められるもの

本連載では、理念を十分に活用できていない企業はどんな罠にはまりがちなのか、逆に、理念を経営に活かす上でどんなポイントをおさえたらよいかを見てきた。あらためて確認すると、

・理念を誰にとってもわかりやすくすることばかりに意識が向くと「形式主義の罠」に陥りがち。浸透の名の下に一方的に言葉を与え現場に唱和を強いることに終始しているとしたら従業員に対しお題目を無自覚に押し付けていると言わざるを得ない。重視すべきは、理念の言葉を表面的盲目的に鵜呑みにするのではなく、含意にある本質的な問いと向き合い、安易に妥協することなくリーダーとメンバーが自分たちの頭で共に考えようとする“共振性”の有無。

・万人受けする耳障りのよい普遍的な表現にこだわるがゆえに陥りがちなのは、その企業独自の強みを反映した「らしさ」を見失う「普遍化の罠」。本来おさえるべきは、その企業ならではの勝ち方につながる“戦略性”の有無。

・CSRを意識するがあまり本業とは無関係で持続性の乏しい営みに手を拡げてしまう「総花的CSR発想の罠」に陥ると、本来フォーカスすべき本業を通じた社会への提供価値への意識が希薄になる。着目すべきは、社会の中でなぜ自社は存在しているのかという意味合いを感じられる“有意味性”の有無。

つまり理念が経営に活かされている状態とは、理念から“共振性”“戦略性”“有意味性”が引き出せている状態ということだ。理念が、経営陣にとって、自社のあり方の基準を易きに流れることをなく常に引き上げていく規律として、従業員にとって、個の力を最大限に発揮するためのモチベーション・ドライバーとして働いている状態といってもいいだろう。

上述のような罠にはまることなく理念の効能を最大限に活かすためのカギを握るのが、理念の伝承役となるリーダーの存在だ。理念はそのままで答えを教えてくれるものではない。理念を時代背景や環境変化に合わせて再解釈し、社会の中での自社の存在意義を意味づけできるか。自社の本質的な強みを見据えビジネスとして勝てる戦い方をデザインできるか。その勝ち方を実現していく上で自分たちが自信を持って極めるべき行動を徹底し組織能力として強化できるか(図表参照)。

そのためにはリーダーに次のような力が求められる。まず時代的あるいは地域的にも異なる社会ニーズへの感度とそれに合わせて理念を読みかえる解釈力。それぞれの局面、状況における勝ち方を描く戦略構想力。そして一方的な押し付けではなく組織のメンバーたちと意味合いを共有し望ましい動き方を徹底することができる対話力。こうした力量を備えたリーダーが、組織の至る所に多数存在しているようにすることが理念経営を実現していくためには必要だ。

理念経営を推進するリーダー育成プログラム

前回紹介した経済同友会の報告書『社会益共創企業への進化』では、「後継者育成に心血を注ぎ理念を次の世代に伝承することが経営者の最大の責務だ」とし、各リーダー・ポジションの後継者候補を公正に選任し育成に相応しい機会を計画的に与えていこうという、いわゆるサクセッション・プランの考え方を提唱している。リーダー育成には経営の実戦経験を踏むことが重要なのはいうまでもない。一方で、そうした実戦を通じたOJTを補完すべくOff-JTを効果的に組み合わせることが肝要だ。リーダー輩出企業として名高い米国のGEをはじめ、スイスのネスレ、韓国のサムソン、インドのインフォシス等のグローバル企業がリーダー育成のOff-JTに熱心なことは、本連載の読者ならよくご存知だろう。

ではそうしたOff-JTのプログラムおいて、理念経営の推進という観点から盛り込んでおきたい設計上のポイントは何か。“共振性”を引き出す「対話力」、“戦略性”を引き出す「戦略構想力」、“有意味性”を引き出す「解釈力」に符合する格好で、大きく3点あると筆者は考えている。

1つは、自分の頭で考え、発信し、議論する対話の流儀を身につけることだ。“共振”するためには、上から下りてくる方針や考え方に対して、一方的に鵜呑みにするのではなく双方向で擦り合わせをするプロセスの質を高められるかが問われる。連載第2回で紹介したユニ・チャームのように、絶対的な正解のない問いに向き合い、考えを深め、自分なりの見解を持つことを組織の習慣にできると強い。会議で上司だけが一方的にしゃべっているのがあたりまえという会社にとっては相当なストレッチだが、オープンでフラットな議論から次のアクションを導きだすのがグローバルな合意形成のやり方だ。

2つめは、自社の戦略的な強みを深く理解すること。連載第4回で紹介したコマツの坂根会長のいうように、グローバルで戦うには、どんな勝負なら世界一になれるのか、自社の出自、創業来培ってきた強みを自覚的におさえ、戦略として具現化させられることが肝要だ。戦略的な洞察力を強化には、特定機能に偏りがちなOJTを補完する意味で、経営全般に関する理解が必須なのはいうまでもない。キッコーマンの茂木会長は自身の経験から、ビジネススクールで学んだ2年間は10年間実務経験に匹敵するという(http://www.globis.jp/article/2866でグロービスでの講演内容を動画でご覧頂けます)。茂木氏のいう通り、Off-JTによる集中的体系的インプットによるレバレッジが期待できる分野だ。

3つめは、社会ニーズに対しての感度を高めること。グローバルに事業展開していく上では、自分の生まれ育った時代や地域とは全く異なる環境での社会ニーズを想像できるかが問われる。いわば時間的空間的カベを超えて自社の社会的価値を定義できるか、というチャレンジといってもいいだろう。こうした感度、想像力といったものは、左脳的なロジックというよりも、五感を駆使して感じとる体験によって磨かれるという側面がある。経済の発展段階も人々の生活習慣も異なる環境に実際に身を置いてみて、はじめて感じとれることがあるものだ。年単位での現地駐在という機会を数多く用意することに限界がある中では、短期間でも良質な体験ができれば、感じ取るセンサーの起動は可能だ。

手前味噌で恐縮だが、グロービスがそうしたねらいでデザインしているのが「グローバル・イマージョン」というコンセプトのプログラムだ。この9月にクライアント企業のリーダー育成プログラムの一部をインドで実施したのも、その一例だ。提携先であるアジアトップクラスのビジネススクール(Indian School of Business)のセッションやインフォシスやタタ等の現地企業幹部の講演の他、各所得層の家庭視察、革新的な運営をしている病院の見学、孤児院の訪問といったフィールド・ビジットを通じエマージング・マーケットといわれる社会の実態を体感する内容だ。今年上海およびシンガポールに開設したグロービスの海外オフィスで構築した現地ネットワークも活用することによって、ゲストスピーカーや体験のバリエーションも拡大しつつある。

これら3つの中でも、特に1つめの「対話の流儀」を身につけることが極めて重要だ。対話にも他者との対話だけでなく、自己との対話という側面がある。もう1人の自分との自問自答、東芝の西田会長の言葉を借りれば、「自己内対話」という言い方になるだろう。(http://globis.jp/article/2897でグロービスでの講演内容を動画でご覧頂けます)。

西田氏は、判断力を鍛える上で広く深く学ぶことの大切さを提唱している。「リベラルアーツ」と「自己内対話」を学べというのは、大学院で西洋政治思想史を研究していた西田氏ならではであろう。表層的な知識としてリベラルアーツを学ぶのではなく、その思想が生まれた時代背景や提唱者の問題意識を深く想像し、その含意を現代に生きる自分自身にあてはめ、内面化していく学び方ができてこそ、自ら広く深く考える力として自分の血肉とすることができるのだ。

組織が本質的な問いに向き合い続けられるかどうかも同じだろう。理念を血肉として経営に活かしていく営みとは、リーダーたちが、おかれた状況に応じて理念からの示唆を紡ぎだす自己内対話と、再解釈した理念からの含意をメンバーたちとの対話を通じて学び共有し、勝ち方を具現化する習慣行動として徹底、進化させていくことに他ならない。

今回のポイント

- 経営の現地化の担い手として“最適な”リーダー人材の確保が喫緊の課題となっている

- 理念を活用できている企業では、ありがちな罠(形式主義の罠、普遍化の罠、総花的CSRの罠)にはまることなく、理念から有意味性、戦略性、共振性を引き出せている

- 組織の要となるリーダーたちが、それぞれのおかれた状況に応じ理念を解釈し、3つの観点(社会的価値、事業戦略、組織能力)との繋がりを見出すことにより、その効能が具現化する

- そうしたリーダーを世界規模で質量の両面から確保するためには、OJTだけではなくOff-JTによる補完が必要。育成プログラムには、社会ニーズの体感、自社の戦略的強みの理解、他者および自己との対話を盛り込むことが望ましい

終わりに

6回シリーズの本連載も本稿が最後となります。

グローバルな事業展開を加速していく上で組織の拠り所となる理念を活用した経営の必要性が従来以上に高まっている中、本連載で提起した視点が、読者の企業での理念経営推進の一助になれば幸いに思います。

※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。

こちらの記事もおすすめ

事例紹介

日経225の88%の企業へ研修サービスを提供

集合研修有益度

評価 2025年3月「テーラーメイド型プログラム」を除く平均値

導入企業数

3,400

社/年受講者数

42

万名/年

スカイマーク株式会社

スカイマークらしい人財育成体系をゼロから構築! 航空業界におけるチャレンジャー企業として成長を続ける

日本生命保険相互会社

「自ら学び、社会から学び、学び続ける」風土改革への取り組み

三菱重工業株式会社

受講者から役員を輩出。ジョブアサイン連動型タレントマネジメントで「未来を起動する」次世代リーダーを早期育成

伊藤忠商事株式会社

世界各国で活躍する社員の自律的なキャリア形成をするために必要となる、経営スキルを磨く場を提供

株式会社大創産業

トップダウンから脱却し、自律自考のできる次世代リーダー集団の育成

株式会社コロワイド

非連続の時代を生き抜くために管理職層がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

SAPジャパン株式会社

カスタマーサクセスを追求するマネージャーの育成を通じて、日本企業のグローバル化を支援する

レバレジーズ株式会社

360度サーベイで75%の受講者がスコアアップを実現!自らの課題を意識した学びで、受講後の行動が変化

富士通株式会社

DXカンパニーへの転換を加速させた、役員合宿の取り組みと効用

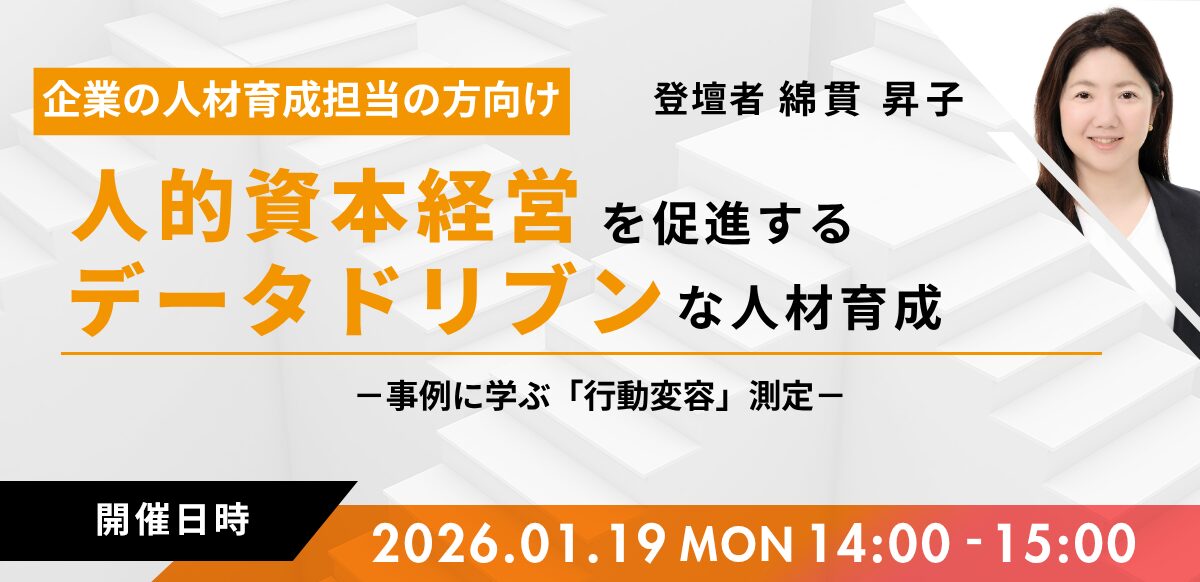

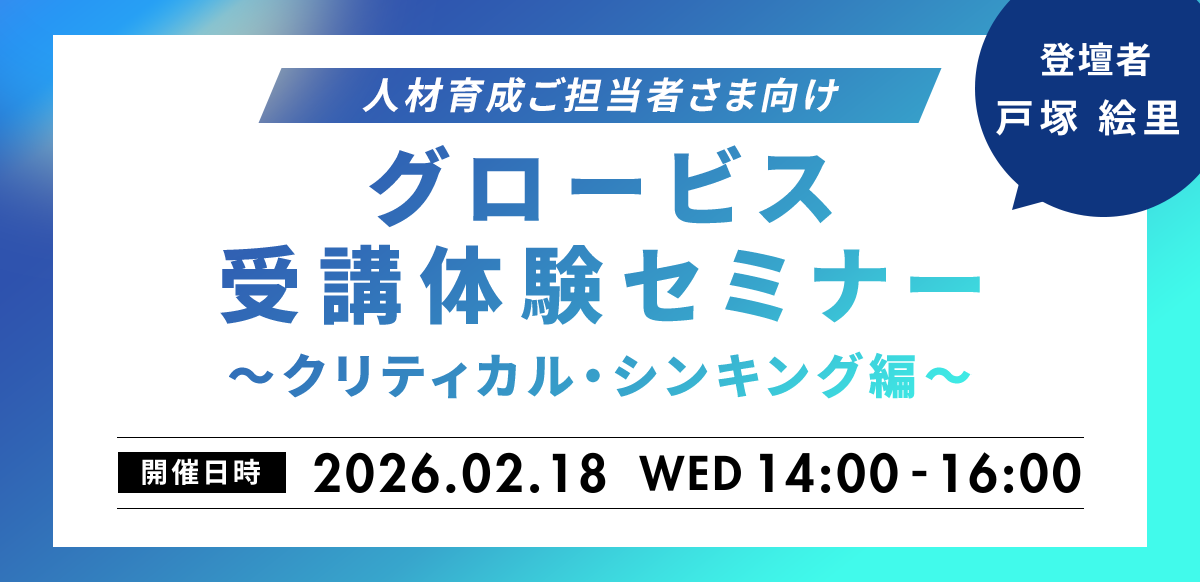

セミナー・イベント

無料の受講体験や育成・研修に関するイベントをセミナーで実施しています

セミナー開催予定

コラム

グロービスが培った人材育成の知見を、課題解決のヒントにお役立てください

リスキリング研修とは?カリキュラム例と3つの方法・実施するステップ

企業成長に不可欠な「DEI」推進のメリットと好事例・取り組む内容

研修報告書(研修レポート)の書き方は? テンプレートや例文も紹介

社員研修の費用相場はいくら?予算内で最大限の効果を生むコツを解説

DX研修とは? 重要性と効果的なプログラム例・実施ステップ

育成失敗のサインと回避するマネジメントのコツを紹介

実践的な人材育成の進め方|7つのステップと成功のポイントを解説