成果に繋がる管理職研修のテーマ30選と自社に最適な選び方

日経225企業

取引実績

集合研修

有益度

評価

導入

企業数

受講

者数

管理職は、組織の顔として方向性を示し、メンバーを導く重要な存在です。その成長を支える管理職研修は、組織力を高めるうえで欠かせない取り組みの一つといえるでしょう。

しかしながら、

「管理職研修を企画したいけれど、どのようなテーマを選べばよいのだろう……」

「時間と費用をかけて管理職研修を実施したのに、期待したほどの成果が出なかった……」

といったように、テーマ選びに迷ったり、十分な成果が得られなかったりした、という経験をされた方も少なくないのではないでしょうか。

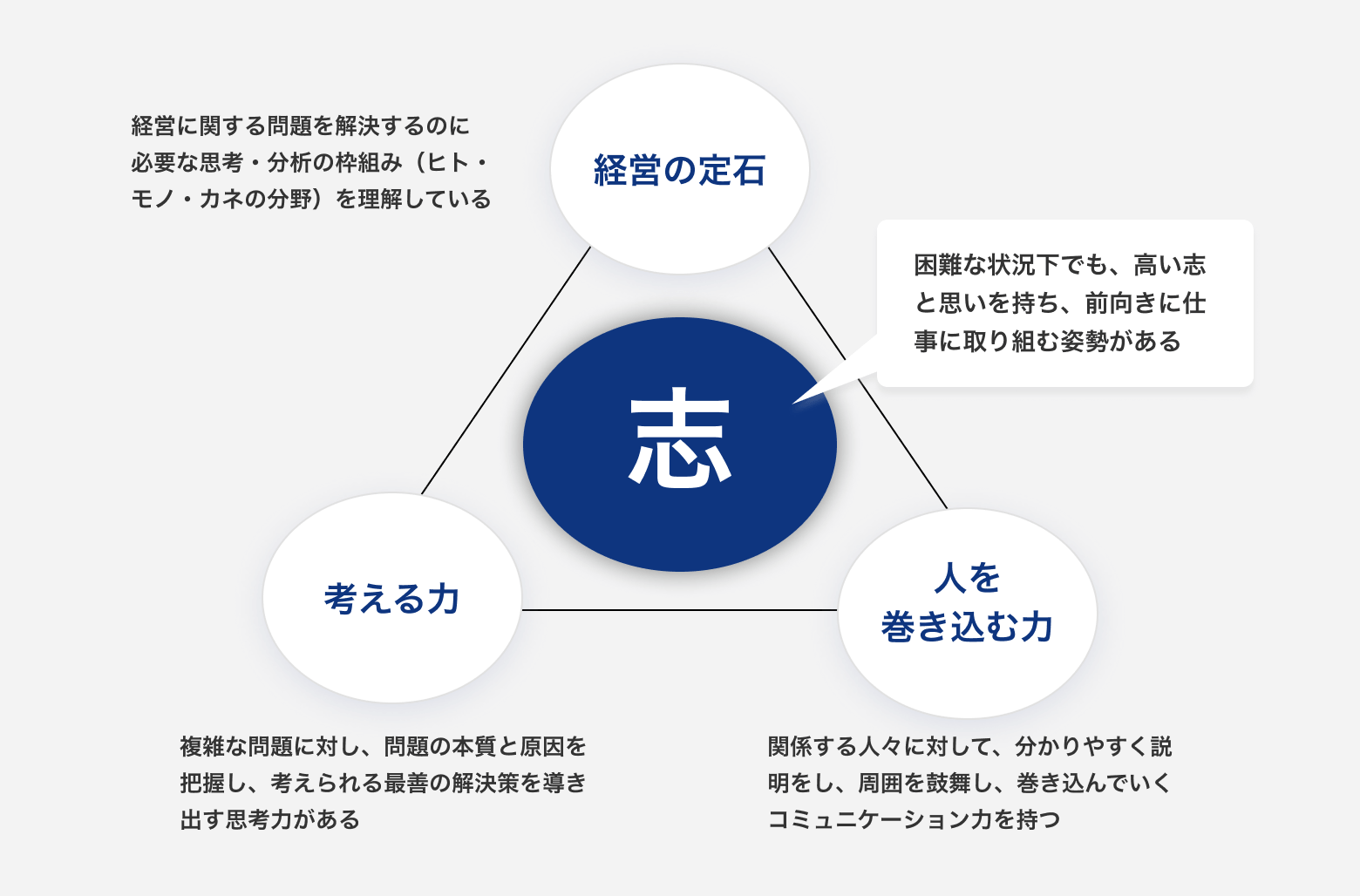

管理職研修で育成すべき力は「経営の定石」や「考える力」「人を巻き込む力」など、多岐にわたります。具体的には、30のテーマが候補として挙げられます。

| 人を巻き込む力に関するテーマ | |

|---|---|

| 15.リーダーシップ | 16.目標設定・管理 |

| 17.組織変革 | 18.エンゲージメント向上 |

| 19.アサーション力 | |

| 志に関するテーマ | |

|---|---|

| 20.役割認識・使命感の醸成 | 21.キャリアデザイン |

重要なのは、この豊富な選択肢の中から、自社にとって最も必要なテーマを見極めることです。「最も必要なテーマ」の答えは企業によって異なるため、まずは自社の現状を正しく捉え、将来像に照らし合わせながら優先すべきテーマを見定めることが大切です。

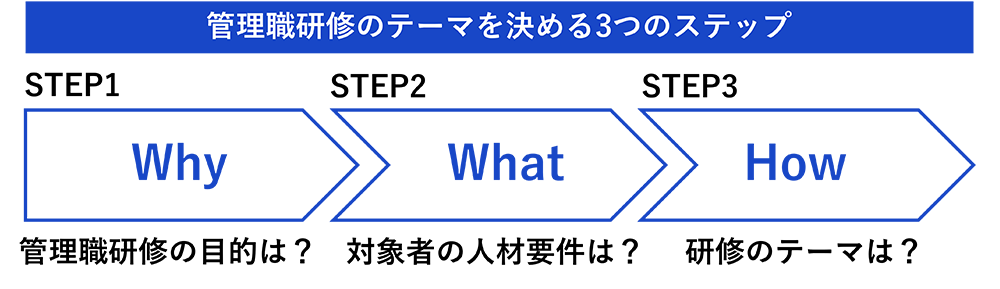

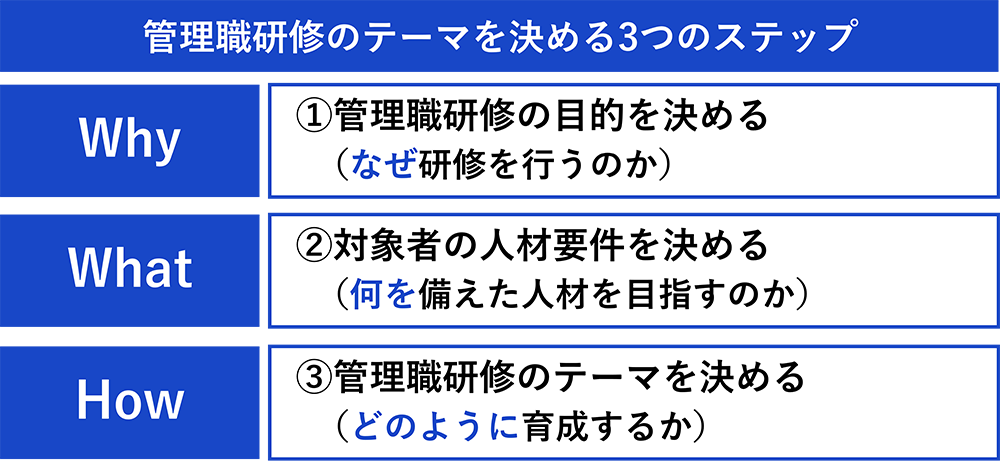

その際に有効なのが、次の3つのステップです。

本記事では、このステップに沿ってテーマを選ぶ具体的な方法と、30のテーマをまとめて解説しています。最後までお読みいただければ、自社の管理職研修に最適なテーマを、自信をもって選べるようになることと思います。

管理職の行動変容に繋がる研修を実現するために、ぜひ参考にしてみてください。

1.管理職研修のテーマを選ぶ3つのステップ

管理職研修のテーマを決める際に大切なのは、自社の管理職にとって「今本当に必要なスキル」は何かを見極めることです。深く考えないまま「前年と同じテーマを踏襲する」、「流行りのテーマを取り入れる」といった選び方をしてしまうと、十分な研修効果が得られない恐れがあります。

そこでこの章では、管理職研修のテーマを選ぶ3つのステップをご紹介します。

1-1.Why|管理職研修の目的を決める

まずは、管理職研修の目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままテーマを決めてしまうと、対象者にとって有益な学びにならず、成果に繋がりにくいためです。

目的を決める際は、「外部環境の変化」と「自社の経営の方向性」という2つの視点から考えることが有効です。

| 外部環境の変化 | 政治や法律の改正、技術革新、競合の動き、顧客ニーズの変化など、自社では制御できない変化を把握する |

| 自社の経営の方向性 | 経営理念や中長期戦略を踏まえ、自社がどのような価値を社会に提供していくのかを確認する |

具体的には、「外部環境変化の中で自社に最も大きな影響を与えるものは何か」「顧客の期待はどのように変化しているか」といった問いを立て、関係者の認識を揃えます。そのうえで、以下の点について考えていきましょう。

・自社はどのような戦い方をすれば価値を創出できるのか

・その戦い方(戦略)を実行するために、組織全体としてどのような行動が求められているのか

・その行動を組織に根付かせるために、どのような管理職が必要か

このように整理することで、管理職研修を実施する目的に一貫性と説得力をもたせることができます。

1-2.What|対象者の人材要件を決める

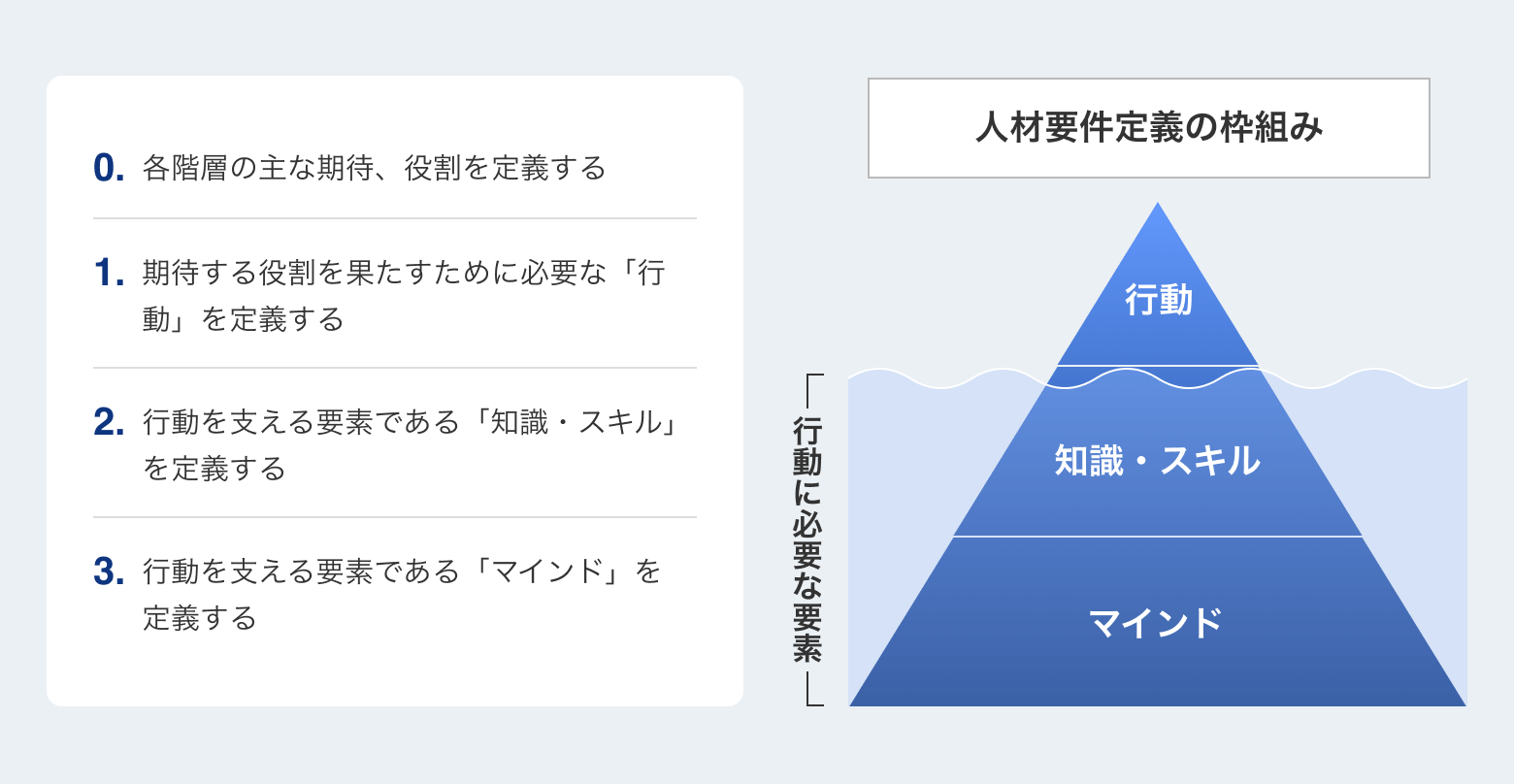

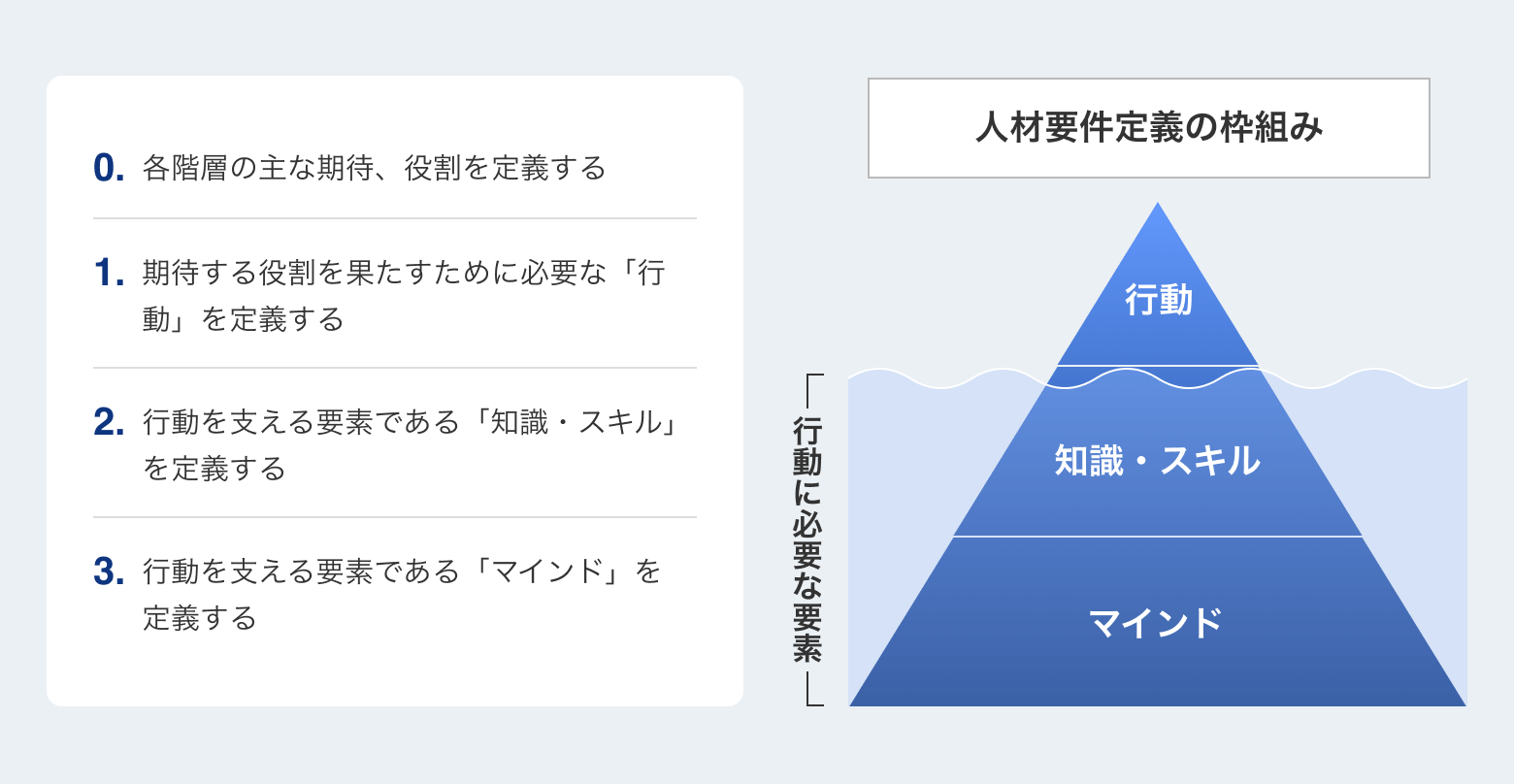

続いて、研修対象となる管理職の人材要件を明確にします。人材要件とは、職務遂行に必要な能力(知識・スキル、マインド)や人物像などを明確にしたものです。「あるべき姿」と言い換えても構いません。「このような要件を備えた管理職を育てたい」という軸を決めることによって、テーマ選定の方向性がぶれなくなります。

その要件を整理する際に役立つのが、氷山モデルです。以下の図のように「行動」「知識・スキル」「マインド」の3つの枠組みで整理すると、より具体的で再現性のある人材像を描くことができます。

3つの枠組みの中でも、特に重視すべきは「行動」です。期待される役割を実際に果たし、最終的に戦略を形にするのは行動だからです。以下のように分解していくことで、自社の戦略に直結した人材要件を描けます。

・戦略の実現にあたり、管理職に求められる行動は何か

・その行動を支えるために、どのような知識・スキルやマインドが必要か

なお、実際に定義する際には、言葉遣いを工夫するなどして「自社らしさ」を表すことも意識しましょう。それにより、社内の誰もが「こういう管理職を目指すのだ」と具体的にイメージできるようになります。

とはいえ、検討を重ねるほど悩ましさも出てくるものです。自社内で整理するのが難しい場合は、第三者の視点を交えて検討するのも有効です。

グロービスでは、各社の戦略や人材課題に合わせて管理職の人材要件を整理いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

1-3.How|管理職研修のテーマを決める

人材要件が定まったら、いよいよ研修テーマを決めていきます。ここで注意したいのは、人材要件そのものをテーマにしてしまわないことです。管理職研修のテーマとして相応しいのは、「あるべき姿」と「現状」の間にある差分、つまり「埋めるべき課題」です。

例えば管理職に「新しい価値を創造できるイノベーション力(社内外のアイデアを有機的に結合させ、新しい価値を創造する力)をもつ」ことを求めているからといって、いきなり「イノベーション力の強化」を研修テーマにしてしまうのはよくありません。なぜならイノベーションを起こしにくくなっている要因は複数考えられるからです。課題に対する要因をきちんと具体化し、特定することで「埋めるべき課題」が明確になり、より成果が上がる研修テーマを決めることができます。

今回のケースでは、「なぜこれまでその力が身に付けられなかったのか」、という問いを立ててみましょう。すると、例えば

・前例のない新しいアイデアを言いにくい風土がある

・失敗やチャレンジがなかなか許容されない

といった組織的な要因や、

・イノベーションのプロセスや手法を体系的に学んだ経験がない

・リスクをとる姿勢や挑戦への意欲が不足している

・部下や同僚のアイデアを引き出すためのファシリテーション力が弱い

などの個人的な要因がいくつか思い付くはずです。

このように洗い出した課題に対して、優先度の高いものから取り組むことをおすすめします。以下のような切り口で、優先順位をつけると良いでしょう。

【課題の優先順位をつける基準】

・緊急度:組織戦略実現のため、早急に解決すべき課題はどれか

・重要度:組織への影響度合いが大きい課題はどれか

・(階層別研修の場合)共通項/最大公約数:多くの管理職が抱えている課題はどれか

テーマの選定プロセスについては、以下のコラムでより詳しく解説しています。併せてご覧ください。

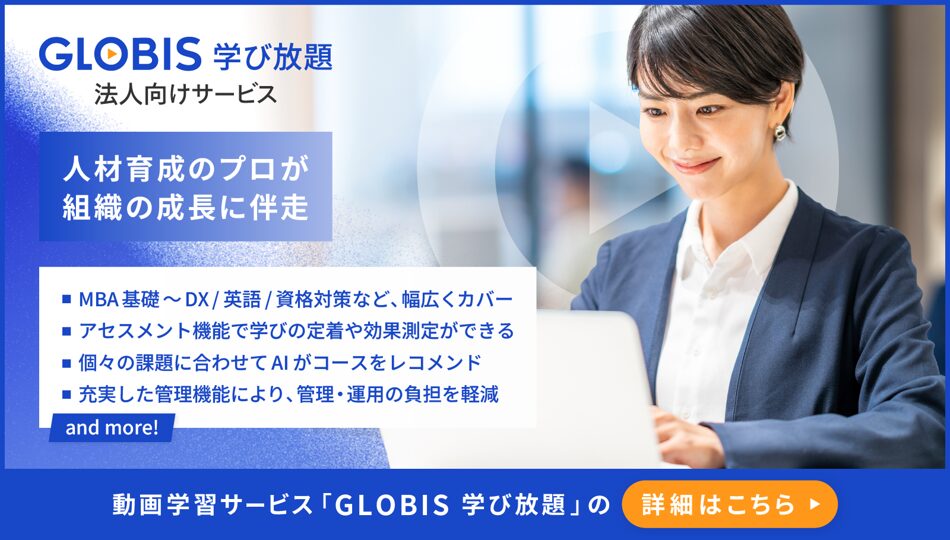

2.管理職研修のおすすめテーマ30選

ここからは、具体的にどのようなテーマを検討できるのか詳しく見ていきましょう。

グロービスでは、以下の図に示している4つの力・要素を伸ばすことが 「意味のある管理職研修」のために重要だと考えています。

この枠組みに沿って、具体的な30テーマをご紹介します。

2-1.経営の定石に関するテーマ

「経営の定石」とは、経営に関する問題を解決するために必要な思考・分析の枠組み(ヒト・モノ・カネの分野)や考え方のことを指します。定石というのは、先人の経営者が行ってきた数々の成功や失敗を通じて導き出された、再現性の高い普遍的な知見です。そのため、これらを理解しているかどうかで、課題の捉え方や解決策の質に大きな差が生まれます。

管理職が経営の定石を体系的に理解していれば、局所的な視点に偏ることなく、課題の本質を的確に捉え、解決策を立案することができます。

具体的な研修テーマ例は以下の通りです。

| テーマ | このような課題がある場合におすすめ |

|---|---|

| 自社のビジョン・戦略の理解 | ・経営理念を自分の言葉で語れず、部下に浸透させる役割を果たせていない ・ビジョンや戦略を業務に結びつけられておらず、判断や指導の基準が曖昧になっている |

| 戦略策定 | ・外部環境や競合の変化を踏まえずに、従来の延長線上で戦略を考えている ・短期的な取り組みが優先され、中長期的な戦略を描けていない |

| 新規事業創造 | ・新規事業の必要性は感じているが、何から着手すべきかわからない ・アイデアはあっても、事業として成立させる具体的なビジネスモデルを描けていない |

| マーケティング | ・マーケティング戦略立案に必要な視点(フレームワーク)を知っていても、実務に応用できず戦略を具体化できない ・顧客ニーズや市場環境に即した施策を展開できず、成果に繋げられていない |

| 人材マネジメント | ・部下の意欲や能力を引き出す具体的な働きかけができていない ・自社の人事制度や組織構造の意図を十分に理解できておらず、戦略との繋がりを意識できていない |

| アカウンティング | ・財務三表の繋がりが理解できず、数値と企業活動の関係を読み解けない ・成果や意思決定を数値で説明できず、経営層や他部署への説得力に欠ける |

| ファイナンス | ・投資判断や予算配分を経験則や慣習に頼り、必要な評価手法を活用できていない ・企業価値や資本効率の視点が不足し、意思決定が短期的な損益に偏っている |

| テクノロジー・イノベーション | ・テクノロジーによる産業構造の変化を十分に理解しておらず、従来の成功パターンから抜け出せていない ・生成AIなどの最新技術を、既存業務の効率化や新たな価値創出に結びつけられていない |

2-1-1.自社のビジョン・戦略の理解

課題例

・経営理念を自分の言葉で語れず、部下に浸透させる役割を果たせていない

・ビジョンや戦略を業務に結びつけられておらず、判断や指導の基準が曖昧になっている

管理職には、組織の方向性を示し、部下の判断や行動に一貫性をもたせることが求められます。そのためには、自社の理念やビジョン、経営戦略を正しく理解していることが欠かせません。それらに基づいて日々のマネジメントを行えば、組織全体が同じ方向を向き、成果に繋がる取り組みを推進できるようになります。

しかし、ビジョンや戦略を体系的に学び直す機会は案外少ないものです。研修の場で改めて整理することで、部下への伝え方や組織運営の軸を定め、一貫性のあるマネジメントを実践できる状態を目指します。

【自社のビジョン・戦略の理解で学ぶ内容例】

・理念や戦略を日々の業務や意思決定に落とし込む方法

・経営戦略の実現に向けて、管理職に求められる具体的な行動

2-1-2.戦略策定

課題例

・外部環境や競合の変化を踏まえずに、従来の延長線上で戦略を考えている

・短期的な取り組みが優先され、中長期的な戦略を描けていない

戦略策定は、企業や事業の将来を左右する重要な営みです。管理職が現場のリーダーとして戦略を実行に移すためには、戦略立案のプロセスを理解し、環境分析や競争優位性の検討を自ら行える力が欠かせません。

戦略策定力を養うことで、変化の激しい環境の中で持続的に成果を生み出す基盤を築くことができます。

【戦略策定で学ぶ内容例】

・戦略策定の基本プロセス

・外部環境・競合状況を踏まえた戦略立案のフレームワークと活用方法

・環境変化に応じて戦略を継続的に見直す視点

2-1-3.新規事業創造

課題例

・新規事業の必要性は感じているが、何から着手すべきかわからない

・アイデアはあっても、事業として成立させる具体的なビジネスモデルを描けていない

新規事業の創造は、企業の成長を左右する大きな挑戦です。しかし多くの場合、「アイデアは出たがビジネスとして形にならない」という壁に直面します。

管理職が新規事業に関わる際には、環境分析や競合動向、顧客ニーズといった外部要因に加え、自社の経営資源や組織体制との整合性まで視野に入れた戦略立案が欠かせません。また、単なる商品やサービスの新規性だけでなく、模倣されにくい「仕組み」で優位性を築く発想も必要です。これらの視点をもつことで、持続的に成果を生む新規事業を構想できるようになります。

【事業開発で学ぶ内容例】

・新規事業戦略を立案する際に検討すべき要素

・新規事業を成功に導くための意思決定や議論の進め方

2-1-4.マーケティング

課題例

・マーケティング戦略立案に必要な視点(フレームワーク)を知っていても、実務に応用できず戦略を具体化できない

・顧客ニーズや市場環境に即した施策を展開できず、成果に繋げられていない

マーケティングとは、顧客満足を軸に「顧客に買ってもらえる仕組み」をつくる活動です。管理職には、自社の商品やサービスを市場でどう位置づけ、どのように顧客へ届けるかを自ら考え、戦略に落とし込む力が欠かせません。しかし実際には、十分な市場分析を行わずに過去の成功パターンを繰り返してしまう、あるいはフレームワークを活用しきれず戦略の軸が定まらないケースも少なくありません。

研修では、マーケティング戦略立案の基本プロセスを理解し、セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング(STP)やマーケティングミックス(4P)といったフレームワークを実務に応用できる力を養うことを目指します。

【マーケティングで学ぶ内容例】

・企業経営におけるマーケティングの役割や意義

・マーケティング戦略立案に役立つフレームワークや思考のプロセス

・それらを実務で活用する方法

2-1-5.人材マネジメント

課題例

・部下の意欲や能力を引き出す具体的な働きかけができていない

・自社の人事制度や組織構造の意図を十分に理解できておらず、戦略との繋がりを意識できていない

管理職は、人と組織を戦略的に動かす存在です。評価制度や配置・育成などの人事の仕組みを「会社から与えられたもの」として受け身で使うのではなく、その背景にある経営戦略との繋がりを理解し、現場で効果的に機能させていくことが求められます。

また、人は仕組みだけでは動きません。リーダー自身の関わり方や働きかけがあって初めて、部下の意欲と能力は高まり、組織全体の力に変わります。そのため人材マネジメントの理解には、制度や構造といった「ハード」と、メンバーの成長や意欲に働きかける「ソフト」の両方が欠かせません。

【人材マネジメントで学ぶ内容例】

・自社の人事制度・組織構造の役割や意図を理解し、戦略と結びつけて運用する方法

・部下の意欲や能力を理解し、適切に働きかけるための考え方と実践手法

2-1-6.アカウンティング

課題例

・財務三表の繋がりが理解できず、数値と企業活動の関係を読み解けない

・成果や意思決定を数値で説明できず、経営層や他部署への説得力に欠ける

アカウンティングは専門家だけが扱う領域ではなく、経営の共通言語です。財務三表(B/S・P/L・CF)の基本的な構造や繋がりを理解できなければ、事業の実態を正しく捉えることはできません。また、意思決定や施策の成果を説明する際に、数値を用いなければ説得力を欠き、経営陣や他部署と議論を深めることも難しくなってしまいます。

アカウンティングの知識を体系的に学ぶことで、経営活動と数字を結びつけ、納得感ある議論や意思決定を行うことを目指します。

【アカウンティングで学ぶ内容例】

・財務三表(B/S・P/L・CF)の基礎理解と相互の繋がり

・財務諸表の変化から企業活動の実態を読み解く方法

・数値を根拠に意思決定や説明する際の基本的な指標・分析の視点

2-1-7.ファイナンス

課題例

・投資判断や予算配分を経験則や慣習に頼り、必要な評価手法を活用できていない

・企業価値や資本効率の視点が不足し、意思決定が短期的な損益に偏っている

ファイナンスは、将来に向けた投資や資金配分を定量的に判断するための基盤です。管理職が評価手法を知らずに経験や慣習だけで判断してしまうと、組織は短期的な損益に振り回され、長期的な価値創出の機会を逃しかねません。

ファイナンスを体系的に学ぶことで、プロジェクトや投資案件を客観的に評価し、企業価値向上に繋がる意思決定を行うことを目指します。

【ファイナンスで学ぶ内容例】

・金銭の時間的価値やキャッシュフローなど、ファイナンスの基本概念

・代表的な評価方法(バリュエーション)の使い方

・定性分析・定量分析を踏まえた、投資に関する総合的な意思決定の考え方

2-1-8.テクノロジー・イノベーション

課題例

・テクノロジーによる産業構造の変化を十分に理解しておらず、従来の成功パターンから抜け出せていない

・生成AIなどの最新技術を、既存業務の効率化や新たな価値創出に結びつけられていない

産業構造は、テクノロジーによって従来の常識を覆すほどのスピードで変化しています。過去の成功モデルに頼り続けてしまうと、対応が遅れ、競争力を失うリスクが高まります。更に生成AIをはじめとした新技術は、単なる業務効率化に留まらず、これまでになかった顧客価値やビジネスモデルを生み出す可能性を秘めています。

管理職に求められるのは、テクノロジーの本質的な意味を理解し、自社の事業や戦略にどう組み込むかを考える力です。

【テクノロジー・イノベーションで学ぶ内容例】

・テクノロジーがもたらす産業構造の変化と、従来型の戦略が通用しにくい理由

・生成AIなどの新技術を業務効率化や顧客価値創出に結びつける視点

・データ活用など、テクノロジー時代の競争優位の源泉

2-2.考える力に関するテーマ

「考える力」とは、複雑な課題の本質を見極め、最適な解決策を導き出す力を指します。変化が激しく、過去の成功パターンが通用しなくなっている今のビジネス環境では、従来の延長線上で物事を考えるだけでは不十分です。新たな課題を自ら発見し、解決のためのアイデアやプロセスを構想する力、自分の考えをわかりやすく伝える力、相手の考えを正確に理解する力が求められます。

管理職が「考える力」を実務に活かせるレベルで身に付ければ、複雑な状況にも動じることなく、論理的かつ創造的に組織を前進させることができます。

具体的な研修テーマ例は以下の通りです。

| テーマ | このような課題がある場合におすすめ |

|---|---|

| 論理思考力 | ・問題の本質を捉えられず、解決策が場当たり的になっている ・主張に十分な根拠や一貫性がなく、相手を納得させられない |

| ネゴシエーション力 | ・交渉を「勝ち負け」の構図で捉え、相手との信頼関係を損なったり、合意形成に至らなかったりする ・論点整理や準備が不十分で、短期的な譲歩や妥協に陥ってしまう |

| ファシリテーション力 | ・会議で特定の参加者の意見に頼ってしまい、多様な意見を引き出せていない ・意見の対立を整理できず、合意形成や行動計画に繋げられない |

| プレゼンテーション力 | ・資料や話し方が整理されておらず、聴き手から理解や共感を得られない ・聴き手が「それをもとに行動しよう」と思えるような伝え方ができていない |

| デザイン思考 | ・顧客の体験価値をどう高めればよいかわからず、表面的なニーズ対応にとどまっている ・発想が既存の延長にとどまり、革新的なアイデアを事業やサービスに結びつけられていない |

| 定量分析 | ・データを集めても加工・分析の視点が定まらず、本質的な課題発見に結びついていない ・数字の解釈が不十分で、意思決定や他部門への説明に説得力を欠いている |

2-2-1.論理思考力

課題例

・問題の本質を捉えられず、解決策が場当たり的になっている

・主張に十分な根拠や一貫性がなく、相手を納得させられない

ビジネスで成果を生み出すには、複雑な状況を整理し、筋道を立てて考える力が欠かせません。論理思考力が不足すると、問題の原因を誤って捉えたり、説得力を欠いた提案をしてしまいがちです。

問いの本質を見極め、根拠に基づいて論理を構築できれば、意思決定の質が高まり、組織を動かす力に繋がります。管理職にとって論理思考は、自らの判断を磨くと同時に、部下を導くための必須スキルといえるでしょう。

【論理思考力で学ぶ内容例】

・主張を根拠で支え、納得感あるストーリーに構築する方法

・自身の思考の癖を踏まえた、より効果的に考えるための視点

・問題の本質を捉えるための思考プロセスと、仮説検証の進め方

2-2-2.ネゴシエーション力

課題例

・交渉を「勝ち負け」の構図で捉え、相手との信頼関係を損なったり合意形成に至らなかったりする

・論点整理や準備が不十分で、短期的な譲歩や妥協に陥ってしまう

交渉は単なる条件の取り合いではなく、双方にとって新たな価値を生み出すプロセスです。しかし現場では「自分の要求を通す」ことに意識が偏り、相手との“違い”を活かした解決策を見出せないケースが少なくありません。

管理職にとって交渉力は、社内外の関係者と合意形成を図り、組織の成果を最大化するための要となるスキルです。“関係者と共に価値を創り出す”視点をもつことで、持続的な関係構築と成果創出を両立できます。

【ネゴシエーション力で学ぶ内容例】

・交渉を「勝ち負け」ではなく「価値創造」の場として捉えるための基本概念と構造

・相手の立場や違いを踏まえ、互いにメリットを見出す交渉プロセス

・交渉の難所を乗り越えるために必要な、準備・実行方法

2-2-3.ファシリテーション力

課題例

・会議で特定の参加者の意見に頼ってしまい、多様な意見を引き出せていない

・意見の対立を整理できず、合意形成や行動計画に繋げられない

ファシリテーションは、参加者の意見を引き出し、相互理解を深めながら合意形成していく高度なコミュニケーションスキルです。管理職には、部門内外の多様なメンバーと協働し、組織として最適な結論を導く力が求められます。

議論の場を設計し、対立を建設的に扱うことができれば、メンバーの主体性を高め、組織の実行力を強化することができます。

【ファシリテーション力で学ぶ内容例】

・ファシリテーターの役割と、合意形成を成功に導くための基本的な考え方

・会議の目的設定・議論設計といった「仕込み」の技術

・発言を引き出す質問法

・対立のマネジメント

2-2-4.プレゼンテーション力

課題例

・資料や話し方が整理されておらず、聴き手から理解や共感を得られない

・聴き手が「それをもとに行動しよう」と思えるような伝え方ができていない

プレゼンテーションの目的は、聴き手に理解・共感してもらい、行動を促すことにあります。管理職には、部下への方針伝達から経営層への提案、社外での発表まで、様々な場面でプレゼンテーションが求められます。

しかし、内容の構成や資料の作り方、話し方に工夫が足りないと、聴き手の納得を得られず、期待する行動変容に繋がりません。プレゼンテーションスキルを体系的に学ぶことで、相手に響く形で伝えるコツを掴み、管理職としての影響力を高めることを目指します。

【プレゼンテーション力で学ぶ内容例】

・プレゼンテーションの目的を明確にし、聴き手に合わせたストーリーを構築する方法

・聴き手を動かす資料作成の要点と、立ち居振る舞い・話し方の実践ポイント

2-2-5.デザイン思考

課題例

・顧客の体験価値をどう高めればよいかわからず、表面的なニーズ対応にとどまっている

・発想が既存の延長にとどまり、革新的なアイデアを事業やサービスに結びつけられていない

「デザイン思考(デザインシンキング)」は、経営やマーケティングなど、ビジネスの領域で新しいアイデアや可能性を発見するための問題解決プロセスとして注目されています。

「デザイン」という言葉からデザイナーの業務を連想しがちですが、ビジネスにおけるデザイン思考は、ユーザー視点に立ち、課題を再定義し、アイデアを形にして検証する一連のプロセスを通じて新しい価値を生み出す方法論です。製品やサービスの開発に限らず、組織づくりや経営戦略の立案にも応用可能であり、変化の激しい時代において管理職がもつべき重要なスキルといえます。

【デザイン思考で学ぶ内容例】

・デザイン思考が注目される背景とビジネス的意義

・デザイン思考のプロセスと活用のポイント

・顧客体験の向上やイノベーション創出に向けた人間中心の考え方

2-2-6.定量分析

課題例

・データを集めても加工・分析の視点が定まらず、本質的な課題発見に結びついていない

・数字の解釈が不十分で、意思決定や他部門への説明に説得力を欠いている

ビジネスの現場では膨大なデータが飛び交います。それを「加工すること」や「報告資料に並べること」自体が目的化してしまうケースも少なくありません。しかし大切なのは、数字から課題の本質を見抜き、意思決定や組織を動かすコミュニケーションに活かすことです。

管理職が定量分析の基本姿勢と手法を身に付ければ、直感や経験則に頼らず、データに裏付けられた戦略的な判断が可能になります。

【定量分析で学ぶ内容例】

・データをもとにビジネスを考える重要性

・定量分析の基本ステップ

・数値を可視化し、意味合いを引き出す(解釈する)方法

・分析結果を経営層や他部門にわかりやすく伝えるポイント

2-3.人を巻き込む力に関するテーマ

「人を巻き込む力」とは、関係者にわかりやすく意図を伝え、信頼と共感、協力を得ながら物事を進めていく力を指します。ビジネスは一人で完結するものではなく、社内外の様々な関係者との協働が求められます。管理職にこの力が不足していては、戦略をどれほど緻密に描いても実行に移すことは難しいでしょう。

「人を巻き込む力」を高めることによって、組織の多様な力を結集し、より大きな成果を生み出すことが期待できます。

具体的な研修テーマ例は以下の通りです。

| テーマ | このような課題がある場合におすすめ |

|---|---|

| リーダーシップ | ・自らのリーダーシップのスタイルや課題を認識できておらず、状況に応じて発揮できていない ・管理職としての役割を十分に理解できておらず、成果創出と部下育成のバランスを欠いている |

| 目標設定・管理 | ・組織の戦略を現場目標に落とし込めていない ・部下の目標設定や進捗管理を十分に行えていない |

| 組織変革 | ・外的要因(環境変化)や内的要因(組織内部の課題)を十分に認識できず、変革の必要性を理解できていない ・制度や仕組みの整備ばかりに注力し、メンバーの意識変化や行動変容を促す働きかけが不十分になっている |

| エンゲージメント向上 | ・部下一人ひとりの意欲や主体性を引き出すフォローアップが十分でない ・部下との信頼関係や日常的な対話が不十分で、前向きに仕事に取り組む雰囲気をつくれていない |

| アサーション力 | ・自分の意見を適切に主張できず、必要な場面で沈黙してしまう ・相手への配慮を欠いた伝え方になり、不要な摩擦や反発を生んでしまう |

2-3-1.リーダーシップ

課題例

・自らのリーダーシップのスタイルや課題を認識できておらず、状況に応じて発揮できていない

・管理職としての役割を十分に理解できておらず、成果創出と部下育成のバランスを欠いている

リーダーシップは、管理職が成果を出すうえで要となる力です。組織の方向性を示し、部下を導きながら戦略を実行に移すには、「成果を出す」「人を育てる」という2つの役割を両立する必要があります。しかし実際には、いずれかに偏ってしまうケースも少なくありません。また、成功体験や自己流のスタイルに固執することで、環境の変化に十分対応しきれないケースもあります。

研修では、自身の役割や行動プロセスを整理し、リーダーとしての強み・弱みを客観的に捉え直すことで、より高い次元でリーダーシップを発揮することを目指します。

【リーダーシップで学ぶ内容例】

・リーダーに求められる2つの役割(成果創出と部下育成)

・リーダーがとるべき行動プロセスと、実務で直面しやすい難所

・環境変化に応じて役割を再定義し、自身のリーダーシップを進化させる視点

2-3-2.目標設定・管理

課題例

・組織の戦略を現場目標に落とし込めていない

・部下の目標設定や進捗管理を十分に行えていない

戦略が明確であっても、それを部門やチームの目標、部下一人ひとりの目標に正しく落とし込めなければ、成果には繋がりません。

このテーマでは、戦略を「現場で実行可能な目標」に翻訳する力と、目標を達成に導く進捗管理の基本を学びます。戦略と目標を結びつけることで、チームの取り組みを確実に成果創出に繋げることを目指します。

【目標設定・管理で学ぶ内容例】

・SMARTなどのフレームワークを活用した目標設定方法

・適切な進捗確認とフィードバックを行う仕組みづくり

2-3-3.組織変革

課題例

・外的要因(環境変化)や内的要因(組織内部の課題)を十分に認識できず、変革の必要性を理解できていない

・制度や仕組みの整備ばかりに注力し、メンバーの意識変化や行動変容を促す働きかけが不十分になっている

組織を取り巻く環境は絶えず変化しており、環境変化に合わせた変革を進めなければ競争力を失いかねません。変革の実現にあたっては、新しい制度や仕組みを導入するだけでなく、メンバー一人ひとりの意識や行動を変えていくことが不可欠です。

研修では、変革を担う管理職に求められる視点とアプローチを整理し、「ハード」(枠組みや仕組みの整備)と「ソフト」(メンバーの意識や感情への働きかけ)の両面から組織を動かすリーダーシップを養うことを目指します。

【組織変革で学ぶ内容例】

・組織を「ハード」と「ソフト」の両面から分析する視点

・組織変革のステップと難所

・心理的安全性の醸成やチームワーク改善など、人の心の動きを踏まえた変革の実行ポイント

2-3-4.エンゲージメント向上

課題例

・部下一人ひとりの意欲や主体性を引き出すフォローアップが十分でない

・部下との信頼関係や日常的な対話が不十分で、前向きに仕事に取り組む雰囲気をつくれていない

エンゲージメント(自社で働く社員を対象にした「ワーク・エンゲージメント」)とは、単なる「仕事へのモチベーション」や「組織への忠誠心」のことではなく、以下の3つが揃った状態を指します(※1)。

・仕事に誇りややりがいを感じている(熱意)

・仕事に熱心に取り組んでいる(没頭)

・仕事から活力を得ていきいきとしている(活力)

その実現には、評価制度や職場環境といった仕組みの整備に加え、管理職が部下と信頼関係を築き、日々の対話を通じて前向きな働きかけを行うことが欠かせません。

研修では、エンゲージメントを高める要因とマネジメントの役割を体系的に理解し、部下が自ら前向きに取り組む風土づくりを目指します。

(※1)引用:島津明人、“健康で生き生きと働くために:ワーク・エンゲイジメントに注目した組織と個人の活性化”、日本心身健康科学会、2017年13巻第1号、P.20

【エンゲージメント向上で学ぶ内容例】

・エンゲージメントの定義と重要性

・エンゲージメントを高めるための方向性と管理職の役割

2-3-5.アサーション力

課題例

・自分の意見を適切に主張できず、必要な場面で沈黙してしまう

・相手への配慮を欠いた伝え方になり、不要な摩擦や反発を生んでしまう

アサーション力とは、自分の意見や感情を率直に伝えつつ、相手の立場や気持ちにも配慮するコミュニケーションスキルです。管理職は、部下への指導や上司・他部署との調整など、立場や価値観の異なる相手と関わる場面が多くあります。そこで伝え方を誤ると、信頼を損なったり、必要なメッセージが届かないという問題が生じます。

研修では、自身のコミュニケーションの癖を振り返りながら、主張と配慮のバランスを保った伝え方を学び、建設的な対話ができるようになることを目指します。

【アサーション力で学ぶ内容例】

・自分と相手の双方を尊重するコミュニケーションの考え方

・意見を率直に伝えるための表現方法と演習

2-4.志に関するテーマ

「志」とは、自身が何を大切にし、何を達成しようとしているかを明確にしたものです。高い志をもつかどうかで、困難に立ち向かう姿勢や周囲を巻き込む力に大きな差が生まれるため、能力やスキルと同様、欠かせない要素です。

志をもった管理職は、単に与えられた役割を果たすのではなく、自らの想いを語りながら仲間を導き、組織に前向きなエネルギーをもたらします。

具体的な研修テーマ例は以下の通りです。

| テーマ | このような課題がある場合におすすめ |

|---|---|

| 役割認識・使命感の醸成 | ・管理職としての役割を理解しきれず、目先の業務対応に追われている ・困難な状況でも周囲を鼓舞し、成果創出に繋げる使命感が不足している |

| キャリアデザイン | ・中長期的なキャリアの展望を描けておらず、日々の学びや経験が体系的な成長に繋がらない ・成長に必要な経験や学びを主体的に選び取れず、次のステップに踏み出せない |

2-4-1.役割認識・使命感の醸成

課題例

・管理職としての役割を理解しきれず、目先の業務対応に追われている

・困難な状況でも周囲を鼓舞し、成果創出に繋げる使命感が不足している

管理職には、単に成果を出すだけでなく、組織の方向性を示し、導くことが期待されます。そのため、自らの役割を正しく認識するとともに、どのような状況でも組織を力強く前進させる使命感をもつことが欠かせません。

しかし日々の業務に追われる中で、「自分は何を成し遂げたいのか」「リーダーとしてどのような存在でありたいのか」といった根源的な問いに立ち返る機会は少ないものです。

研修を通じて役割認識と使命感を改めて言語化することで、管理職としての軸を明確にし、困難な環境でも揺るがないリーダーシップを発揮することを目指します。

【役割認識・使命感の醸成で学ぶ内容例】

・管理職に求められる役割と責任

・志や使命感がリーダーシップに与える影響

・自らが大切にしたい価値観の整理

2-4-2.キャリアデザイン

課題例

・中長期的なキャリアの展望を描けておらず、日々の学びや経験が体系的な成長に繋がらない

・成長に必要な経験や学びを主体的に選び取れず、次のステップに踏み出せない

管理職には、自らのキャリアをどう描き、どのように経験や学びを積み重ねていくかを考える力も必要です。管理職自身が将来のビジョンをもって成長を続けていなければ、部下に対して中長期的な視点で育成や指導を行うことが難しくなってしまいます。

研修では、未来を見据えて「どのような管理職を目指すのか」を明確にし、そのために必要な経験や学びを逆算して考える視点を養います。価値観や強みを棚卸しすることで、自分らしいキャリアの軸を確立し、組織の成長と自己実現を両立させることを目指します。

【キャリアデザインで学ぶ内容例】

・自身の価値観・強みの棚卸しと、キャリアの軸の明確化

・中長期的なキャリアビジョンの策定と、必要な経験・学びの逆算

2-5.円滑な組織運営に関するテーマ

ここまでご紹介してきた内容が、複雑な課題を解決し成果を創出するための“推進力”である一方で、管理職には、組織が健全に機能するための“土台”を整えることも求められます。評価の仕組みや労務管理といった制度面から、心理的安全性やメンタルヘルスといった職場環境への配慮まで、押さえるべき基本事項は幅広く存在します。

これらは一見すると当たり前のようでいて、疎かにすれば組織全体の信頼や生産性を損なう要因となり得ます。健全で安心できる組織運営があってこそ、戦略の実行や人の成長、成果創出が可能になるのです。

具体的な研修テーマ例は以下の通りです。

| テーマ | このような課題がある場合におすすめ |

|---|---|

| チームビルディング | ・チームの目的や方向性をメンバーに十分伝えられておらず、各々が個別最適で動いている ・相互理解や信頼関係が不足し、チーム内で協力し合う体制を築けていない |

| 評価方法 | ・評価基準の意図や定義を理解しきれず、部下にとって納得感のある評価になっていない ・部下の成果や行動を正しく観察・認識できず、主観や思い込みで評価してしまう |

| ダイバーシティ | ・自分の価値観や経験を前提に判断・指導してしまい、多様なメンバーの意見や強みを活かしきれていない ・多様性を尊重する必要性を理解しながらも、現場での具体的なマネジメントに落とし込めていない |

| コンプライアンス | ・コンプライアンス違反のリスクを軽視し、組織の信頼や持続的成長を損なう可能性を認識できていない ・法令や社内ルールを形式的に守ることに留まり、リーダーとして部下に浸透させる意識や行動が不足している |

| ハラスメント | ・ハラスメントの基準を理解しておらず、無自覚な言動で部下との信頼関係を損なっている ・ハラスメントの兆候に気付けず、問題が深刻化するまで放置してしまっている |

| メンタルヘルス | ・部下のメンタル不調の兆候に気付けず、対応が後手に回ってしまっている ・管理職自身のストレスマネジメントが不十分で、心身の不調がパフォーマンス低下や部下への悪影響に繋がっている |

| 心理的安全性 | ・部下の意見や疑問を受け止めきれず、安心して発言できる雰囲気をつくれていない ・失敗や試行錯誤を前向きに評価できず、挑戦や個性の発揮を妨げてしまっている |

| 労務管理 | ・勤怠管理や労働時間の把握が不十分で、長時間労働や過重負担を見過ごしてしまっている ・労働基準法や36協定などの基本知識が不十分で、無自覚にコンプライアンス違反のリスクを高めている |

| 安全衛生 | ・職場の安全衛生に関する法令や基本ルールを十分に理解しておらず、適切な指導や管理ができていない ・メンバーの健康や安全を軽視しがちで、事故防止や健康維持の取り組みを形骸化させてしまっている |

2-5-1.チームビルディング

課題例

・チームの目的や方向性をメンバーに十分伝えられておらず、各々が個別最適で動いている

・相互理解や信頼関係が不足し、チーム内で協力し合う体制を築けていない

管理職にとって、成果を上げるために不可欠なのが「チームの関係性の質」を高める視点です。関係性の質が低いままでは、目標に対する納得感や協力体制が生まれず、チームの力を十分に発揮することはできません。

研修では、チームが成果を出すための基本理念や、心理的安全性の重要性などを体系的に学びます。併せて、リーダーに求められるコミュニケーションスキル、目標設定・管理スキルなど、実務に直結する知識を習得することで、単なる「仲が良い集団」ではなく、成果を生み出すチームづくりを目指します。

【チームビルディングで学ぶ内容例】

・チームビルディングの重要性

・リーダーに求められるスキル

・チームビルディングの具体的な方法

2-5-2.評価方法

課題例

・評価基準の意図や定義を理解しきれず、部下にとって納得感のある評価になっていない

・部下の成果や行動を正しく観察・認識できず、主観や思い込みで評価してしまう

管理職は、部下の成長を後押しし、組織の成果を高めるために「人事評価」を適切に行う責任を担っています。人事評価は単なる査定ではなく、組織の方向性と個人の成長を結びつける重要なマネジメントの仕組みです。評価が不適切であれば、部下の不信感や離職を招き、組織力を損ねてしまう恐れがあります。

研修では、評価制度の基本的な考え方や公平性の担保、観察・記録の方法、フィードバック面談の進め方などを体系的に学びます。部下に納得感と成長の手応えを与える評価を行うことで、健全な組織運営を支えることを目指します。

【評価方法で学ぶ内容例】

・評価制度の目的と基本的な考え方

・公平性・一貫性を担保する評価基準の理解

・観察・記録を踏まえた評価の実践方法

・成長を促すフィードバック方法

2-5-3.ダイバーシティ

課題例

・自分の価値観や経験を前提に判断・指導してしまい、多様なメンバーの意見や強みを活かしきれていない

・多様性を尊重する必要性を理解しながらも、現場での具体的なマネジメントに落とし込めていない

ダイバーシティは組織の競争力を高める戦略的な要素です。管理職に求められるのは、多様なバックグラウンドをもつメンバーが互いの強みを発揮できる環境を整え、チームとして成果を生み出すことです。しかし実際には、自身の価値観を無意識に前提としてしまったり、制度や理念としての「多様性推進」は理解していても、実際のマネジメントでどう活かせばよいか迷う場面も少なくないでしょう。

研修では、ダイバーシティを推進する戦略的意義を理解するとともに、偏見への気付きや柔軟な対応力を養い、多様な人材をマネジメントする実践的な視点を身に付けることを目指します。

【ダイバーシティで学ぶ内容例】

・ダイバーシティを推進する戦略的意義の理解

・多様な部下を活かす育成アプローチ

・異文化環境におけるリーダーシップのあり方

2-5-4.コンプライアンス

課題例

・コンプライアンス違反のリスクを軽視し、組織の信頼や持続的成長を損なう可能性を認識できていない

・法令や社内ルールを形式的に守ることに留まり、リーダーとして部下に浸透させる意識や行動が不足している

コンプライアンスは、組織全体が健全に機能し、社会から信頼されるための前提条件です。管理職は自らが規則を守るだけでなく、部下の模範となり、日常のマネジメントを通じてコンプライアンス意識を浸透させる役割を担っています。しかしながら、形式的なチェックやルールの周知に留まり、現場での判断や行動に落とし込めていないケースも少なくありません。

研修をきっかけに、コンプライアンスを「守るべき制約」ではなく「信頼と価値創出の基盤」と捉え直し、管理職に求められる役割を認識したうえで実践できるようになることを目指します。

【コンプライアンスで学ぶ内容例】

・コンプライアンスの基本的な考え方と重要性

・違反がもたらすリスクと組織への影響

・部下にコンプライアンス意識を浸透させるマネジメント手法

2-5-5.ハラスメント

課題例

・ハラスメントの基準を理解しておらず、無自覚な言動で部下との信頼関係を損なっている

・ハラスメントの兆候に気付けず、問題が深刻化するまで放置してしまっている

ハラスメントは職場の心理的安全性を脅かし、組織の信頼や生産性を大きく損なう要因となります。管理職は、加害者にならないことはもちろん、被害を未然に防ぎ、兆候を察知して適切に対応することが大切です。

研修では、ハラスメントの具体的な類型や事例を学び、どのような言動がリスクとなるかを理解するとともに、問題が起きた際の対応など、実務に直結する知識を習得します。単に「やってはいけないこと」を確認するだけに留まらず、健全で安心できる職場づくりを主導できるようになることを目指します。

【ハラスメントで学ぶ内容例】

・ハラスメントの定義と代表的な類型(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)

・無自覚な加害を防ぐための言動チェックポイント

・ハラスメントの兆候に気付くための観察視点

・問題が発生した際の初期対応とエスカレーションの流れ

2-5-6.メンタルヘルス

課題例

・部下のメンタル不調の兆候に気付けず、対応が後手に回ってしまっている

・管理職自身のストレスマネジメントが不十分で、心身の不調がパフォーマンス低下や部下への悪影響に繋がっている

メンタルヘルスを良好に保つことは、職場の生産性を支え、持続的に成果を生み出すための土台となります。そのため管理職は部下の心身の状態に配慮し、健全に働ける環境を整えることが必要です。同時に、管理職自身も多大な責任やプレッシャーを抱える立場にあり、自らの心身を整えられなければ、適切な判断やリーダーシップ発揮は困難になります。

研修では、部下のメンタル不調のサインを早期に察知し対応する方法を学びます。また、管理職自身のセルフケアやストレスマネジメントについても理解を深め、自身とチーム双方の健康を守る実践的なスキルを身に付けることを目指します。

【メンタルヘルスで学ぶ内容例】

・メンタルヘルスの基礎知識と職場における重要性

・部下の不調を見極める兆候と声かけの方法

・管理職自身のストレスマネジメントとセルフケア

2-5-7.心理的安全性

課題例

・部下の意見や疑問を受け止めきれず、安心して発言できる雰囲気をつくれていない

・失敗や試行錯誤を前向きに評価できず、挑戦や個性の発揮を妨げてしまっている

心理的安全性とは、組織の中で「自分の意見を安心して発言できる」「チャレンジを歓迎できる」「助け合いができる」と感じられる状態を指します。心理的安全性の高い職場では、メンバー同士で健全に意見を交わすことができ、生産的でより高い成果を出すことができます。

管理職には、互いの違いを尊重しながら自由闊達な議論を促し、部下一人ひとりが安心して力を発揮できる環境を整えることが求められます。研修では、心理的安全性を高めるためのコミュニケーションやフィードバックの方法を体系的に学び、チームに信頼と前向きなエネルギーを生み出すことを目指します。

【心理的安全性で学ぶ内容例】

・心理的安全性の定義と重要性

・本音を引き出す対話のあり方

・安心感を高めるフィードバックの手法

2-5-8.労務管理

課題例

・勤怠管理や労働時間の把握が不十分で、長時間労働や過重負担を見過ごしてしまっている

・労働基準法や36協定などの基本知識が不十分で、無自覚にコンプライアンス違反のリスクを高めている

労務管理は、組織が健全に機能し、社員が安心して働ける環境を維持するための基本です。管理職には、勤怠や労働時間の適切な管理を徹底するとともに、労働基準法をはじめとする関連法令や社内規定を正しく理解し、日常のマネジメントに反映させる役割が求められます。労務管理が不十分であれば、組織の信頼を損ねるだけでなく、社員の健康や働く意欲にも悪影響を及ぼしかねません。

研修では、労務管理の基本的な視点と実務に活かす具体策を学び、健全な職場環境を守る力を養うことを目指します。

【労務管理で学ぶ内容例】

・労務管理の基本的な考え方

・法令・社内規定の理解と実務への反映

・多様な働き方への理解

2-5-9.安全衛生

課題例

・職場の安全衛生に関する法令や基本ルールを十分に理解しておらず、適切な指導や管理ができていない

・メンバーの健康や安全を軽視しがちで、事故防止や健康維持の取り組みを形骸化させてしまっている

安全で健康的な職場環境を確保することは、組織の生産性や信頼性を支える基盤です。管理職が安全衛生に関する法令や基本ルールを正しく理解していなかったり、点検や手続きが形式的なものに留まっていては、労災リスクを見落としてしまう恐れがあります。

研修では、安全衛生に関する知識と具体的な管理方法を学び、安心して働ける職場づくりを目指します。

【安全衛生で学ぶ内容例】

・安全衛生に関する法令と基本ルールの理解

・労働災害や事故を未然に防ぐためのポイント

・安全衛生を日常業務に組み込む方法

3.管理職研修のテーマ選びで失敗を防ぐ3つのポイント

「1.管理職研修のテーマを選ぶ3つのステップ」でお伝えした通り、管理職研修はテーマ選びが重要です。

ここでは、研修の成果を最大化するために、テーマ選定の際に注意すべきポイントをご紹介します。

【管理職研修のテーマ選びで失敗しないための3つのポイント】

1. 前例踏襲で進めない

2. 流行りのテーマに飛びつかない

3. 能力開発すべきポイントを取り違えない

3-1.前例踏襲で進めない

管理職に求められる能力や行動は、外部環境の変化や経営戦略の変更とともに絶えず更新されています。また、管理職として昇進する人材のバックグラウンドは様々であり、培ってきた経験やスキルも一様ではありません。

そうした中、過去に実施した研修テーマをそのまま踏襲してしまうと、現状とのズレが生じる可能性があります。今一度、自社を取り巻く環境や組織の課題を見直し、本当に必要なテーマは何かを吟味することが大切です。管理職研修のテーマは一度決めて固定するのではなく、毎回見直しをしましょう。

3-2.流行りのテーマに飛びつかない

DXや心理的安全性など、よく耳にするトレンドのテーマは魅力的に映りがちです。しかし大切なのは、そのテーマが「自社の経営戦略を実行するうえで、本当に優先度の高い課題に直結しているか」という点です。

理由や目的が曖昧なまま導入しても、せっかく学んだ内容が業務に活かされず、形だけの研修に終わってしまいます。そうなれば、受講者からは「忙しいのに負担が増えるだけ」と受け止められ、経営陣からも「成果はどうだったのか」と疑問をもたれてしまうでしょう。

繰り返しになりますが、まず押さえるべきは「外部環境の変化」と「自社の経営の方向性」が組織にどのような影響を及ぼしているかです。そのうえで、「1.管理職研修のテーマを選ぶ3つのステップ」でご紹介した流れに沿ってテーマの検討を進めましょう。

3-3.能力開発すべきポイントを取り違えない

管理職に必要な課題は「スキル」と「マインド」の両面に存在します。例えば、論理思考力や経営戦略の理解は「スキル課題」に、役割認識や使命感は「マインド課題」に分類されます。だからこそ、それぞれの課題に応じた研修を設計することが本来は望まれます。

しかし実際には、スキルを磨く必要があるのにマインドに焦点を当てた研修を実施してしまう、あるいはその逆を選んでしまう、といったケースが少なくありません。これでは本来解決したかった課題が解決されないまま終わってしまう恐れがあります。

「1-2.What|対象者の人材要件を決める」でご紹介した氷山モデルを参考に整理すると、現在不足しているものがどこにあるのかが明確になり、研修テーマを的確に見極められるようになります。

なお、管理職研修の落とし穴については以下のコラムや資料でより詳しく解説しています。併せてご覧ください。

4.最適なテーマ選びや管理職研修の設計は、グロービスにお任せください

ここまで、テーマ選びのステップや具体的なテーマ例をご紹介しました。

管理職研修はテーマの選択肢が多いからこそ、「どのテーマを実施すればよいのか」と悩むご担当者も少なくありません。そのような場合は、ぜひグロービスにご相談ください。年間約3,400社の人材育成をご支援してきた知見をもとに、テーマ選定から効果的な研修の設計まで、丁寧に伴走いたします。

ここからは、グロービスが提供する管理職研修の特長をご紹介します。

| グロービスが提供する管理職研修 | |

|---|---|

| 集合研修(講師派遣型) | 個々のマネジメント層の課題に応じた研修プログラム |

| スクール型研修 | 他流試合型で、社内では得られない緊張と刺激の中で学べる研修プログラム |

| GLOBIS 学び放題 | 効率のよい、自律的な学びを実現する動画学習サービス |

4-1.集合研修(講師派遣型)

グロービスの集合研修は、大きく2つの形態からお選びいただけます。一つは体系化されたプログラムをお客様ごとに最適に組み合わせる「定型型」、もう一つは企業特有の課題に合わせて設計する「テーラーメイド型」です。

どちらの形態でも、管理職に必要な基礎知識やスキルの習得から実践度を高める応用的なテーマまで、階層や役割に応じた研修プログラムをご提案いたします。

「自社に合う管理職研修を一から企画したい」「テーマは決まっているものの優れたプログラムが見当たらない」という場合におすすめです。

| 定型プログラム | テーラーメイド型プログラム | |

|---|---|---|

| プログラム概要 | 人・組織に関する経営課題に対して、学習効果を最大化できるよう標準化したサービス / プログラムからお客様ごとに組み合わせたソリューションを提供する ※ご提案の一例はこちら |

人・組織に関する経営課題に対して、お客様ごとにサービス / プログラム設計を含めて、テーラーメイドしたソリューションを提供する |

| 提供方法 | リアル/オンライン | |

| 定員 | 1クラス8名~25名 | |

| 研修時間 | 1日7時間(リアル) 1日3時間×2回(オンライン) |

1日3.5時間~(リアル/オンライン) |

4-2.スクール型研修

スクール型研修は、リアルとオンラインの両方でご受講いただけます(※一部科目はオンラインのみ)。1名からご参加可能で、集合研修と組み合わせて長期的なプログラムを設計することも可能です。

管理職は経験や成功体験が豊富である一方で、視点が固定化しやすいという傾向もみられます。スクール型研修は社外のビジネスパーソンと学ぶ「他流試合」の場だからこそ、業種・業界の異なる参加者との議論を通じて新たな価値観に触れ、持論を磨き直すことができます。更に、社外ネットワークの形成を通じて、最新のビジネス動向や自身の課題への多角的なフィードバックを得られる点も大きな魅力です。

「社外の刺激に触れ、管理職として視野を広げてほしい」という場合におすすめです。

| スクールの種類 | 概要 |

|---|---|

| グロービス・エグゼクティブ・スクール | 将来の経営幹部を養成することを目的に、企業の中核を担うマネジメント層向けに特化した研修プログラム |

| グロービス・マネジメント・スクール | マネジメントにおける個々の課題感やレベルに合わせて、必要なスキルを強化できる研修プログラム |

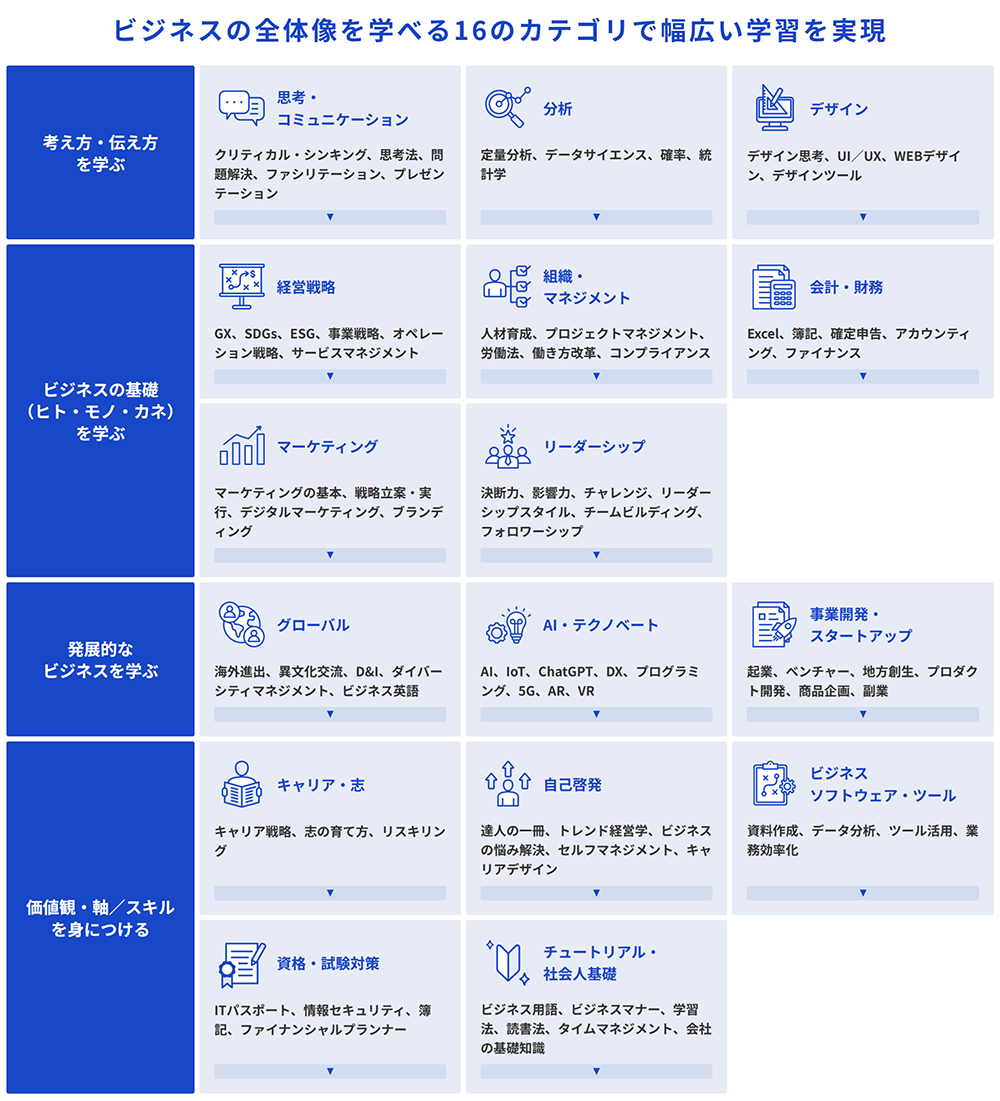

4-3.GLOBIS 学び放題

「GLOBIS 学び放題」は、MBAの基礎領域に加えて、AIやDX、グローバルなど、幅広い分野を網羅した4,000本以上の動画コンテンツを定額で利用できる動画学習サービスです。管理職研修においても、集合研修やスクール型研修と組み合わせることで、知識習得から実践までを継続的に支援する仕組みとしてご活用いただけます。

「管理職が自分のペースで学べる仕組みを整えたい」「学びを研修だけで終わらせず、日常に定着させたい」という場合におすすめです。

※上記の内容は2025年10月時点。最適な学習内容を提供するため、コースの追加等の刷新を行う場合があります。最新情報はこちらよりご確認ください。

このように、グロービスでは様々な形式で管理職育成をご支援いたします。お客様のご要望に応じて柔軟にプログラム設計を行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

5.まとめ

最後に、本記事でお伝えしたポイントは以下の通りです。

- 管理職研修のテーマを決める3ステップは以下の通り

- 1.Why:管理職研修の目的を決める

- 2.What:管理職対象者の人材要件を決める

- 3.How:管理職研修のテーマを決める

- 管理職研修におすすめのテーマは以下の30選

| 人を巻き込む力に関するテーマ | |

|---|---|

| 15.リーダーシップ | 16.目標設定・管理 |

| 17.組織変革 | 18.エンゲージメント向上 |

| 19.アサーション力 | |

| 志に関するテーマ | |

|---|---|

| 20.役割認識・使命感の醸成 | 21.キャリアデザイン |

- 管理職研修のテーマ選びで注意したいポイントは以下の3点

- 1.前例踏襲で進めない

- 2.流行りのテーマに飛びつかない

- 3.能力開発すべきポイントを取り違えない

管理職研修のテーマの選び方や各テーマの内容について、具体的なイメージをおもちいただけたでしょうか。

何かしらのお悩みを抱えている場合は、グロービスにお気軽にご相談ください。