DX時代の組織づくりに必要なパーパスマネジメント

- AGENDA TALK

DX企業に向けたフルモデルチェンジ

富士通株式会社 代表取締役社長 兼 CDXO 時田 隆仁 ×

株式会社グロービス マネジング・ディレクター 西 恵一郎 - Director’s Eye

パーパスのその先へ

カルチャーで勝つ組織へのトランスフォーメーション

株式会社グロービス ディレクター 福田 亮 - Conference Report G1経営者会議2020

(会社名・役職等は取材当時)

東京工業大学で金属工学の学士号を取得後、1988年に富士通へ入社。システムエンジニアとして、メガバンク、生命保険などを含む金融業界向けのプロジェクトに従事。金融システム部門の責任者として、様々な金融機関へI CTサービスを提供してきた。その後、グローバルデリバリーグループ長に就任。2年間ロンドンに駐在し、世界8か国でサービスデスク業務やオフショア開発を行うグローバルデリバリーセンター(GDC)を統括するとともに、グローバルなICTサービスの提供に尽力してきた。2019年6月に代表取締役社長に就任。

株式会社グロービス マネジング・ディレクター 顧彼思(上海)企業管理諮詢有限公司 董事。早稲田大学政治経済学部卒業。INSEAD IEP修了。2000年に三菱商事に入社。グロービスでは法人向けコンサルティング事業で、リーダー育成、組織開発を伴う組織変革に一貫して従事。2011年から中国法人立上げを行い、2017年から法人事業の責任者を務める。

1988年に日本のICT企業の雄である富士通に入社、金融システムSEとしてキャリアをスタートした時田隆仁さんは、金融システム事業本部長、グローバルデリバリーグループ長、執行役員副社長などを経て2019年6月、代表取締役社長に就任しました。就任直後から大規模な企業変革に着手し、従来のIT企業からDX企業への転換を目指し、パーパスの策定、ジョブ型人事制度の導入、グローバルな組織体制の再編などの施策を実施しています。今回は、変革への思いやその狙いを、2017年より様々なプロジェクトを通じて同社の人事関連戦略に伴走、支援してきたグロービスの西との対談で語っていただきました。

企業変革への意識を醸成したロンドン赴任

西:時田さんは2019年6月に富士通の代表取締役社長に就任されて以来、パーパス(企業の存在意義)の策定、DX 企業を目指すという方針の設定、組織改革など、まさにドラスティックに企業変革に取り組まれています。まず、どのような思いから、この変革に踏み切られたのか教えていただけますか。

時田:一つは入社以来、折に触れては改革の必要性を感じていたことがあります。富士通の事業の軸となるのは社会インフラとなるシステムです。私自身、金融システムのSEとしてそれを守り、安定稼働させることが社会的使命だと信じてきました。しかし一方で、この使命を理由にリスクやチャレンジを避け、オープン化などの新しい取り組みをしてこなかったのではないか、という矛盾した思いもありました。そしてこれはシステムの問題というより、根底で自社の組織や企業文化に関係していることも感じていました。

西:その思いが明確に「変えなければならない」という意識になったのはいつ頃ですか。

時田:2017年にロンドンに赴任したことが大きな契機になりました。それまでの私は金融機関のお客様しか知らない“ 井の中の蛙”でしたが、ロンドンではグローバルデリバリーを担当し、8か国の海外地域を統括したことで視野が広がり、日本が異質であることを実感しました。日本では気づかない当社の弱点も見えました。

西:どのようなことですか。

時田:一例を挙げると、私は執行役員として赴任したにも関わらず、ロンドンから執行役員のサイトにアクセスしようとしたらできなかったのです(笑)。同じ富士通なのに各国拠点でセキュリティ・ポリシーが異なるためでした。このように日本にいたらまったく不都合がないのに、海外拠点では困ることがたくさんありました。グローバルカンパニーとして恥ずかしいと思いましたね。

西:制度面だけでなく、コミュニケーション面でも転機になったとうかがいました。

時田:これは非常に大きかったですね。私はロンドンに赴任して世界8か国、1万4千人の部下を持つことになりました。そこで1年かけて8か国を回り、タウンホールミーティング(現場社員との対話集会)を積極的に実施しました。大変な歓迎を受け、皆が本音で話してくれました。社員と互いに顔の見える場で対話することは、トップとして最低限必要なことだと確信し、コミュニケーションの重要性を 痛感しました。ですから今回、社長に就任した後も、タウンホールミーティングをほぼ全世界で実施しました。新型コロナ禍の影響が出てからは出張に行けなかったので、オンラインで国境をまたいで一度に千人単位の社員に会うことができました。

自ら開発した技術を利用し、経営に活かす企業へ

西:今回の変革では、従来のIT 企業を脱し、「DX 企業を目指す」方針を掲げられました。ご自身も社長就任後すぐにCDXO(Chief DigitalTransformation Officer)に就任されました。目指しているのはどのような企業なのでしょうか。

時田:パーパス・ドリブン、データ・ドリブンで当社をDX 企業へ変えることを決意しましたが、通り一遍の表現ではインパクトがないと思っていたので、言葉を決めるまでには相当試行錯誤しました。DX 企業といってもさまざまな姿があり、一律に定義できるものではありません。DX 企業については、一体どのような企業だろう、と一人ひとりが考えざるを得ない言葉であるところに魅力を感じました。

西:問題意識を喚起する効果ですね。

時田:そうです。あるべき姿を追求している段階ですから、明確な定義はできませんが、手本はあります。それがSAPとマイクロソフトです。

西:そのことは役員に福田譲氏をSAPジャパンから、山本多絵子氏を日本マイクロソフトから招かれたことにも表れていますね。二社のどのような点を評価されていますか。

時田: まずはオープンな風土です。個々人が自由に意見をぶつけあい、強みを出し合える、市場や社会と対話しながら行くべき方向を定めているなどの点です。

そしてテクノロジーカンパニーであること。経営をデータ・ドリブンで動かす、いわゆるダッシュボード経営が当たり前になっています。

何よりも私が憧れを感じるのは、自ら開発した技術を自社で利用し、事業を推進し、経営していることです。私はSEをしていた頃、お客様から何度も「ウチを実験台に使うのか」と言われたことを覚えています。富士通では、顧客に提供している技術を自社では使っていないことが珍しくなかったからです。これでは説得力がありません。運よく受注してもその後、お客様から問題を相談されたとき答えることはできても、起こりうる問題を先取りして手を打つといったことはできません。そうした反省から、今後、お客様のDX 施策を支援・推進する企業になるなら、まず自らがDX 企業となることが不可欠だと考えたのです。

不可欠だったのは富士通全体をまとめるメッセージ

西:今回の企業変革では、パーパス・ドリブンも欠かせない柱になっています。パーパスについてはどうお考えでしょうか。

時田:パーパスを策定したのは富士通全体のベクトルをそろえるワン・メッセージを創りたかったからです。それがないと、富士通が目指す方向が定まらない、似たようなソリューションが重複する、グローバルな組織最適化ができないなど多くの問題が解決できません。

しかし富士通は全世界で従業員数約13万人、グループ企業も数多く、グループや本部の数だけミッションもありますから、どこかのミッションを使うことはできません。それでパーパスを策定しました。

パーパスを中核に、その実現を目指す行動規範、大切にする価値観を定めました。これが社員の意思決定や行動のよりどころとなる原理原則「Fujitsu Way」です。多言語で使用されるので文言は慎重に配慮しながら決めました。

西:パーパスを策定した真意は社員の方々に伝わっていると思いますか。

時田:正直、そこはわかりません。しかし経営者としてはパーパスを言い続け、社員それぞれが実際に取り組み、その意味を実感してもらうしかないと思っています。

多数派を理解し置き去りにしない変革を

西:どのような組織でも、新しい方向性に対して積極的に牽引する人が2割、中立層が6割、反対する人や動かない人が2割という2:6:2の法則があると言われますが、時田さんはどうお考えですか。

時田:積極的な2割は良しとして、反対する2割に関しては無理強いする気はありません。どれほど議論を尽くしても見解が異なる人はいるし、組織の全員が心地よく受け入れられる施策など存在しません。私は金融SE 時代からそういう考え方でしたから、富士通を辞めて転職していく人を引き止めませんでした。むしろ他の場所で大きく花を咲かせて、自分が富士通出身であること、富士通で何を学んだかを語ってほしい、と言って送り出してきたのです。人事には叱られましたが、富士通が人材を輩出できる企業であってほしかったからです。

西:多数派である6割の層はどうご覧になっていますか。

時田:この層は素直についていく層と見られがちですが、私はそうは思いません。彼らは言わば様子見の層です。だからこの層が当事者意識のない、冷笑的な気持にならないようにしたいと思っています。実はかつての私自身がこの6割層の一人でしたからなおさらそう感じるのかもしれません。富士通は全社変革運動や改善運動を実施したことがありますが、私はそういった運動を冷ややかに見ていた社員でした。

現在はコロナ禍のため、オンラインで実施しています。昨年リモートで実施したアジアパシフィックエリアのダイアログでは、現地幹部社員66名と交流し、参加者がこれからどのようにして「企業理念」を実践していくのかということを語り合いました。一回のダイアログには3、4時間をかけています。

西:そういう時田さんだからこそ、6割の人の心情を理解し、動かしていかれるのでしょうね。 OMRON Global Awards)が印象的です。グローバルな規模で企業理念を実践されていることがよくわかり、非常に感銘を受けました。

時田:DX 企業になるための具体的な施策についても、担当部署や経営層だけが先走るようなことがないように気を配っています。

人事を大幅に変革、テクノロジー企業としての力を高める

西:改革の中で特に人事改革に力を入れておられますね。

時田:組織を強化、変革する鍵は人事だと確信していたからです。SEとして長く金融機関を見ていて、その組織力の源泉が人事にあると感じました。ロンドンに行ったときは、グローバルではなおさら人事が重要だとわかりました。年功序列はなく、契約があり、一人ひとりの志向や得意分野が違う。ですから人事によるコミュニケーションがなくては組織が成立しません。日本の組織でもあらゆる施策は人事がそれに追いついていないと機能しないと思います。

西:ジョブ型人事制度、大規模なジョブポスティングによる幹部層の最適配置の導入は私から見ても衝撃的でした。本部長以上の幹部社員を含めて600ものポジションを社内外からポスティングするというのですから。勇気を要する決断だったのではありませんか。

時田:グローバルなテクノロジーカンパニーとして世界一を目指すには他 に方法はないと覚悟を決めました。今は変革の端緒についたばかりで、反発や不満を持つ人もいるでしょう。しかしいずれ人材活用においても市場原理を機能させ、流動化をはかるのが当然という世界になるはずです。富士通一社だけでは日本全体が変わらないなどの課題は残りますが、このモメンタムの先鞭をつけたという自負は持っています。

マーケティングは社会との対話のサイクル

西:DX 企業への道を切り開くうえで、最も変わらなければならない分野はどこだとお考えですか。

時田:広い意味でのマーケティングです。これはずっと当社の課題でした。富士通にはお客様に寄り添い、その要望から絶対に逃げないという日本の製造業によくあるマインドが見られます。これは優れた点ですが、ともすれば、お客様に求められたことに応えるだけで満足してしまうという弊害も出てきます。しかしマーケティングとは社会との対話のサイクルです。DX 企業を目指すなら、目先にとらわれず、市場、社会、世界と対話しながらこれから必要となるもの、新しいものを創り出す力が求められると思います。

西:受託型から共創型への変革が必要ということですね。

時田:その意味で理化学研究所と共同開発したスパコンの「富岳」の事業は一つの良いモデルだと思います。富岳の前の「京」まではソフトやアプリはアカデミア(学術界)に頼っていました。しかし富岳ではそうした領域まで手がけ、民間にまで利用範囲を広げたと思います。

西: 「富岳」がスパコン世界ランキング1位になったことは、あらためて富士通の名を世間に知らしめましたね。

時田:私は富士通のテクノロジーは世界を支えるレベルであることを社員はもっと語ってよいと思います。将来、データ駆動の社会になったとき、高速、大量処理できるインフラが必要になります。富士通はそこに貢献できる世界でも数少ない企業の一つなのですから。

西:世の中へアジェンダ・セッティングをする企業になり、その結果、技術や製品が出てくる流れができれば理想的ですね。

時田:マーケティングも含めて、極めて重要なのは市場や社会との対話です。それを当社の卓越したものづくりに反映させ、「富岳」、5Gネットワークといった成果を生み出していく。これをパーパスの具現化と呼んでもよいでしょう。

西:毎年、富士通がパーパスに向けどのようなアジェンダをセットし、実行してきたかを発表し、社会がそれを注視しているという状態になるとよいと思います。

時田:そうですね。パーパスに向け、当社が何を実行しているかを社内外に知ってもらいたいし、進捗状況についてもKPIを定めて把握し、的確に伝えていきたいと思っています。

福田 亮株式会社グロービス ディレクター

これまでになく企業が存在意義を問われる時代

先進的企業において近年、重要視されているのが「パーパス」(purpose)だ。パーパスとはその企業が目指す根本的な目的や存在意義を指す。

従来も企業理念、ビジョン、ミッションなど、同様の概念があったが、パーパスには今という時代を反映した二つの特色がある。

一つは社会とのつながりを重視していることだ。今、環境汚染や気候変動が深刻さを増し、国連でSDGsが採択されるなど、持続可能な経済・社会への模索が世界的潮流となっている。そうした中で、企業にも収益向上とは別の存在意義が、これまでになく問われるようになってきた。

もう一つは、社員とのつながりの重視である。企業は社員の働きがいへの対応を求められていると言ってもよい。日本では団塊世代が後期高齢者となる2025年問題がしばしば話題となっているが、企業においてはこれまで組織を支えていたバブル世代が定年を迎える年とも重なる。今後、企業組織の中枢はミレニアル世代※1やそれに続くZ 世代になり、組織に求められるものが大きく変容していくことを意味している。

新世代の価値観が変化させる人事や評価制度

ミレニアル以降の世代の志向はこれまでと大きく異なる。ソーシャルネイティブ、デジタルネイティブであり、成長意欲が高い。既に人口動態の変化が日本より早い海外ではこの世代に対応し、従来のレイティング式の業績評価を廃止し、ノーレイティングにシフトした企業もある。四半期や年度で業績に順位をつけて評価していたのをやめ、手がけた仕事が終わる度に、上司や同僚と互いにフィードバックし、能力開発につなげる人事手法で、GE、ゴールドマン・サックス、マイクロソフト、IBMなどが導入している。

さらに「人生100年時代」と言われるように、世界的に少子高齢化、長寿社会化が進み、若い世代ほど長い人生の中での働きがいを重視するようになっている。しかしそれらのニーズに対して企業が提供できるものは極めて限定的である。収入、ワークライフバランス、社会貢献、個人の成長など、人によって働きがいや優先順位は異なるからである。一方で、個人が本当に自分が望んでいることを理解しているかというとそういう訳ではない。ゆえにパーパスを明確に打ち出すとともに、パーパスに向かうストーリーを伝えながら、個人の自律性、自発性を尊重することが重要になる。社員にそれぞれの働きがいを大切にしてもらいつつ、企業のパーパスに沿う行動を促す仕組みが求められる。

パーパスを実現するために鍵となるカルチャーの明確化と浸透

このような時代の中で、パーパスを定着させ、経営を革新していくには何が必要なのだろうか。

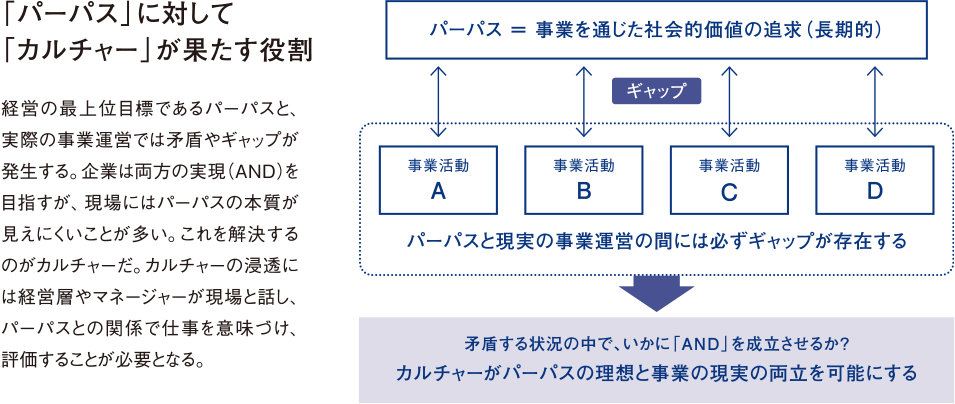

一つの重要な鍵となるのは「カルチャー」だ。カルチャーとは、ある集団のメンバーに共通する行動特性のことだが、私は、チャールズ・A・オライリー(スタンフォード大学経営大学院教授)の「(企業などの)組織が期待する行動」という定義がわかりやすいと考えている。

優れた企業は、長期的な社会貢献と短期的な収益といった、一見矛盾する二つの目的を達成しなければならない。経営学の名著の一つ『ビジョナリー・カンパニー』でいう、OR(どちらか)でなくAND(どちらも)の経営が求められるわけだ。パーパスの実現と現場の事業運営はまさにそれに当たる。しかし組織も事業も多様化し、変化するので、これをトップダウンだけで実現することは不可能だ。

そこで頼りになるのがカルチャーである。明文化したカルチャーを組織に浸透させれば、各現場の社員が自発的に、(100%ではなくても)正しい判断をし、期待される行動をするので、理想であるパーパスと現実である事業がバランスよく実現できる。

パーパスと現場の判断をつなぐ“解きほぐし”

カルチャーを浸透させるには、社員が自発的、自立的に考え、判断できることが重要だ。それには情報格差のないオープンな環境を作り、「情報の透明性」を保ち、立場や場の空気に不安を感じることなく「率直に意見を言い合う」必要がある。

そのためには、経営層がわかりやすく意味づけする“ 解きほぐし” も大切だ。解きほぐしには「データ・理論ドリブン」「ストーリー・ドリブン」の二つのアプローチがある。例えば、パーパスに照らして、今の経営と現場で優先すべき事項は何か?を判断する際に、ROEに変わりROIC(投下資本利益率)の指標を導入する企業が増えている。これは、「データ・理論ドリブン」での解きほぐしの一例である。この“ 解きほぐし” の役割は、経営層だけでなく、中堅のマネージャークラスにも求められる。

血の通った対話で社員の意欲に火をつける

パーパスを掲げると通常、大概1割の社員の意欲は自然と高まるものだ。しかし放っておくとその熱量は低下し、広がることはない。こうなると変革は成就できない。変革には、一時的な意欲の高さよりも、長く持続的な意欲の高さが要求される。そのために経営者は、階層を越えて現場と率直な対話をすることが大切だ。これは「ストーリー・ドリブン」のアプローチである。パーパスに込められた経営者の本心や実現に向けた本気度を語り、社員の声を真摯に受け止め向き合うなどの態度をしめすことで初めて、社員の感情が動き、変革への意欲が高まっていく。経営者は説明ではなく現場と本音・本心で対話することが必要なのだ。

これまで多くの日本企業ではこういった経営陣との直接対話の機会は限られていたが、近年では変化も見られる。現在、富士通で改革を進行中の時田隆仁社長は数多くのタウンホールミーティングを行っている。その狙いもこうした点にあるはずだ。

私が手がける役員研修では、「データ・理論ドリブン」「ストーリー・ドリブン」の二つのアプローチで、役員の方々と優先度の高い事項の判断や、役員同士の信頼関係を構築し、連携の加速についての真剣な意見交換を行っている。こういった場に社外(私)の視点・問いかけが加わることで、「理論」と「ストーリー」による解きほぐしが促進され、役員の方々の、事業や他の役員に対する認識が大きく変化していくことを実感している。

ジョブ型人事制度・組織構造改革がミドル層の自己革新力を刺激する

これらに加えて制度改革も必要だ。これは特にミドル層への波及効果が大きい。企業の組織開発のお手伝いをしてきた経験から言うと、現在の日本企業のミドル層は、パーパスや経営層の方針を現場に最適化して伝えるという本来の役割よりも、「現場が方針を徹底できない事情」を上層部に代弁する役割に陥ってしまうことが多い。これも無理からぬことで、彼らは現場に最も精通し、危機意識を感じている層であり、多くの業務が集中していることも要因だろう。

この課題を解決する手段の一つとして、ジョブ型人事制度※2が注目されている。なぜなら、この制度が、経営の実行における人材の適所適材を促し、組織が継続的に変化に適応するために人材の流動性を外部からの獲得も含めて高めていくことが期待されるからである。また、組織は本質的に、多様な人材を混ぜないと進化しないという特性を持っている。従ってジョブ型人事制度を含め、「多様な人材を混ぜる」制度設計にも知恵を絞らなくてはならない。最初は旧来の組織にとって異質な人材を中心とした部署(出島組織)を別に作って事業と人を育てることが肝要だが、一定期間を経て、旧来組織の人材と新しい人材を混ぜ合わせ、解きほぐし・新しい行動様式の学習を推進することでパーパスを軸とした変革を持続・加速させていくのが効果的である。

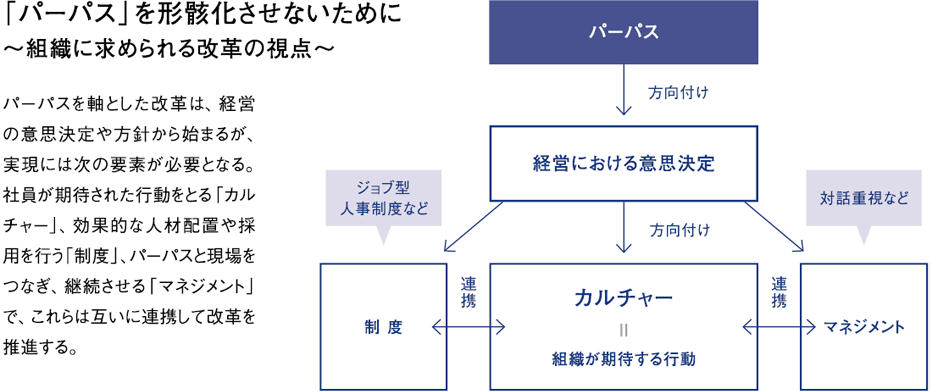

このように、パーパスに始まる企業変革を進めるには、カルチャー、制度、マネジメントの三つを刷新するとともに、それらを連携させることが望ましいと言えよう。

※1 ミレニアル世代:ミレニアル世代の定義は明確ではないが、一般に1981年以降1995年に生まれた世代で、Y世代(この親世代がX世代と呼ばれたことから)とも呼ばれる。これに続くZ世代は、1996年以降2015年くらいに生まれた世代を指す。

※2 ジョブ型人事制度:欧米企業を中心に導入されている、職務の内容、場所、期間、報酬など の条件を明確に規定して雇用する制度のこと。契約時に詳細な職務記述書(job description) が交わされる。

ディレクター 福田 亮 Akira Fukuda

慶応義塾大学経済学部卒業。コロンビア大学アドバンスド・マネジメント・プログラム(AMP)修了。総合化学会社での機能性素材の開発営業、クライアント企業との東南アジアにおける合弁事業の設立、新興企業の経営支援・人材育成に携わる会社設立・立ち上げに従事。現在は法人研修部門ディレクターとして、組織経営革新に関わる、「ティール組織」「エンゲージメント」「ジョブ型人事制度」「コロナ後の新しいマネジメントスタイルの確立」など、昨今の多岐に渡るテーマを企業が実装していくために必要とされる経営層・マネジメント層の能力開発と実行を理論・自らの組織での実践経験を踏まえて支援している。

G1経営者会議とは「日本経済の中枢を担う企業経営者が集い、議論し、学び、

行動するためのプラットフォームをつくりたい」という思いから始まったG1経営者会議。

第9回の統一テーマは「コロナを機に実現するDXとAIによる新次元経営」です。

今回は、初の現職総理として菅義偉内閣総理大臣にご登壇いただきました。

本誌巻頭にもご登場いただいた富士通 時田隆仁社長をはじめ

各界の第一線で活躍するリーダーの方々にお集まりいただき、

リアル・オンライン合計300名以上の参加者と共に、多様なテーマで議論を交わしました。

今回は、全体会と分科会の中から巻頭記事と関連の深い

2つのセッションの様子をダイジェスト形式でご紹介いたします。

コロナを機に実現するDXとAIによる新次元経営

2020年、未曾有のコロナショックが世界を覆い、ビジネスや生活様式が一変し、時代は大きな転換期を迎えた。突然の危機が企業経営に及ぼした影響は計り知れないが、決して悲観的な見通しばかりではなく、今回の危機を成長のチャンスに変えようと、DXの機運が高まっている。今回リモートで館山市の自宅から参加した川邊氏は「DXは人間が制約から解放され、自由自在に生きるための技術。しかしその理解、進展は十分ではなかった。それがコロナ禍によって大転換した」と現状を評した。丸井グループを率いる青井氏は、「DXが進むと、店舗などのオフラインと、ネットなどのオンラインとの主従が逆転する。そのため事業の再定義が必要」だと指摘する。実際に丸井は、店舗を「販売の場」から(ECで取り扱われる商品を「)顧客が体験する場」へと定義し直し、出店企業からの賃料で収益を上げる事業モデルに転換した。また、DXに向けて大規模な企業変革を進行中の富士通の時田氏は「現在は取締役会も含めて業務の80%がオンラインに変わり、さらにジョブ型人事制度導入などの手を打っている。しかし長年の制度やルールに縛られ、意識が変わらない部分も多い」と現状を語る。川邊氏はソフトバンクの変革の速さを例に、DX 推進の鍵は “ 忘却力”にあると指摘。過去を躊躇なく忘れることが、失敗を引きずらず、成功に甘えず、ゼロベースから創造する力を育むからだ。「これまでのレガシーにとらわれることなく、経営幹部が率先して常に新しいことに挑戦し前進していくことが重要」だと主張した。

DX 推進に欠かせない企業文化や組織についても示唆に富んだ意見が交わされた。青井氏は階層構造に固定されがちな社員の意識を崩し、企業文化を変える重要性を強調。部署間連携の必要なプロジェクトや委員会を積極的に設ける取り組みを進めてきた。時田氏は「社会インフラを守る使命感と、新しいことに挑戦する開拓心がときに矛盾することが大企業の宿痾」と指摘し、これを解決するには異質な人材を「混ぜない」配慮が必要だと語った。その一例が、本体とゆるやかに連携した出島のような別組織を作って新規事業を行う方法で、時田氏は将来この組織と本体が逆転することもあり得ると見ている。一方、青井氏は、デジタルに強いスタートアップ企業との協業の例を挙げた。こちらは異質な人材を「混ぜる」ことが、DX 推進につながるという発想だ。二つは一見、矛盾するようだが、実は企業の特質やデジタル化の進行速度によって異なる手法があることを示している。このほか時田氏は「創業以来初めて社外から経営幹部を招く」、「自ら中途採用社員を対象にタウンホールミーティングやランチミーティングを実施する」などの施策を語り、川邊氏もまたトップが現場に関わり、語り合う重要さを指摘した。さらに、DXが進んだ先にある本格的なAI 活用にまで議論は深まり、その可能性が語られた。

アフターデジタル時代における経営イシューとしての「UX」を議論する

コロナ禍を機にしてDX の機運が高まっているが、「DXの目的は、顧客との新たな関係を構築すること」と『アフターデジタル』シリーズ著者であるビービット藤井氏は語る。全ての行動がデータになり、行動データが膨大に生まれる今、企業競争の焦点は、製品販売型から体験提供型に代わり、UX(体験)を経営イシューとしてとらえる必要がある。このセッションでは室元氏がオフラインの食品大手企業、舛田氏がネットネイティブ企業のプラットフォーマー、藤井氏がUXデザイン支援企業と、それぞれ異なる視点や経験を背景に、UX の本質を解き明かす議論が展開された。

まず近年UXが経営イシューとして注目されるようになった理由として、新しいテクノロジーによって、従来とはまったく違う顧客との関係づくり、マーケティングが可能となったことが指摘された。その重要なポイントが顧客理解だ。新しい顧客接点の獲得や、属性データに加えて行動データの高頻度での取得・活用が可能となったことによって、企業は今までにない解像度で顧客を理解できるようになったという。

そうした例の一つとして室元氏が紹介したのが、アプリと自販機を組み合わせた法人向け健康支援サービス“サントリープラス”だ。「従来の営業スタイルでは得られなかった顧客接点とフィードバックを得られるようになった」とその手応えに言及。舛田氏は、顧客理解のためには「点」ではなく「線」での情報が必要なことを強調。LINEでは、企業の相談を受け、LINE 公式アカウントやミニアプリを利用してもらい、オンライン事業、オフライン事業、顧客データことを説明した。

さらにオンラインとオフラインのケイパビリティの違いにも焦点が当たり、それぞれに強みを持つ企業が補完する協業、オンライン事業からオフライン事業へ波及することの可能性などが語られた。またデータの活用は、これまで偶然や予測困難な未知へのチャレンジに期待する声も聞かれた。

しかしデータを単に大量に集めるのではバラバラな点になり、失敗につながる。大切なのは線となるデータを集めることだ。必要なデータを集めるには、誰が顧客なのか、その顧客に提供したい体験価値は何か、から発想する必要がある。そして、UXは、従来のように商品力に依存したやり方では機能しない。マーケティング、開発、営業など全部門が同じ方向を目指して考え、行動する必要があり、そのためには価値の再定義が重要になる。当然求められる企業文化も変わり、「命令型(暗黙知型)」組織よりも、「対話型」組織が適しているなど、UXを実現するために必要な考え方や組織についても、数多くの意見が交わされた。