【マツダ】「人づくり」の再生

- 企業事例

-

グロービス セミナー事務局

技術革新の加速、産業構造の変化、グローバル市場の拡大が、日本企業に大胆な変革を迫っている。変革企業の最前線では、今、何が起こっているのか――。

本シリーズでは、グロービス・コーポレート・エデュケーションのクライアント企業に、直面する課題、変革への難所、突破方法などについて聞いていく。第4回のゲストは、マツダ株式会社(本社:広島県府中町)人事室 事務・技術研修チームの山下浩史主幹、日野貴将アシスタントマネージャー、宮本博史アシスタントマネージャーの3氏。(聞き手=水野博泰GLOBIS知見録「読む」編集長)

※文中の役職等は取材当時のものです

「選択と自己実現」-「人づくり」の知見が内部に蓄積されない

知見録:「マツダ塾」という次世代リーダー研修をはじめ、人材育成プログラムを充実させていると聞く。人事が凄いリーダーシップを発揮しているという印象だ。

山下浩史氏(以下、山下):いや、凄いというわけではないが(笑)。ここに至るまでの経緯を話したい。

私は2004年にマツダに転職し、人事に配属された。マツダはこれまで景気に左右され、経営の浮き沈みを繰り返してきた会社だが当時は比較的良い時期だった。その頃、教育研修担当者の仕事と言えば、外部の人事コンサル系の研修会社が提案するプログラムを導入することが中心であった。そのように、プログラムの開発もその実施も外部の会社に頼っていては、内部の教育研修の担当者自身には人材開発や組織開発といった「人づくり」の知見や現場で何が起きているのかという情報が蓄積されず、非常に「もったいない」という状態だった。

そうなってしまった伏線には、1996年にフォード傘下に入って以降、様々な合理化の施策が実行されたことがある。マツダ社員には「変革か死か」という言葉が突き付けられ、それらの合理化施策によって、マツダの経営はたて直された。一方で、人事制度も刷新され、研修や自己啓発について言えば、一部の選抜研修と新任研修の他は「カフェテリア形式で自分で選択する」という方式に移行した。選択型研修の増加により受講できる研修の数は増えたが、教育研修の担当者は、外部の研修会社のプログラムを選ぶことに多くの時間を割くようになった。そのような仕事の進め方が続くうちに、いつのまにか経営にタイムリーに対応し、現場が必要としているプログラムを自分たちで考えて作り込むということができなくなったと見ている。

その辺りの経緯については、日野が詳しい。

日野貴将氏(以下、日野):2002年に人事制度の変更があった。世間では年功制に対するアンチテーゼとして「成果主義」がもてはやされた時期で、マツダも「仕事と処遇をマッチングさせる」ことをコンセプトにそのエッセンスを新たな人事制度に取り込んだ。特に、当時はフォードがマツダの経営権を持っており、経営層に多くのフォードの人たちが入ってきていた関係で、欧米ルーツの「成果主義」への傾倒が他社よりも色濃く現れた。「選択と自己実現」というメッセージの下に、「選択肢を用意するので、自分の責任で自分のキャリアをつくりましょう」と人材育成の責任は社員個人に課せられることとなった。

知見録:当時は日本企業の多くが「成果主義」というものに対して迷い戸惑いながら導入を進めていた。ところが、マツダは10年を経て突破した観がある。2013年には「ブランド価値経営」という新経営方針を打ち出し、2015年にはコーポレートビジョンを書き換えている。そして、2016年3月期には過去最高益を達成した。特に人材育成の観点から、内部では何が起こっていたのか?

山下:大きな変化点は2008年のリーマンショックだった。根こそぎのコストカットで「教育研修にかける予算はほとんどない」という状態となった。私は人事企画部門を経て、2010年に教育研修チームに加わったのだが、その時には社外に委託していたカフェテリア方式の研修プログラムはすべて廃止されていた。かろうじて残っていたのは、新入社員研修、新任係長研修、新任幹部研修の3つだけだった。それでも新入社員研修を内製することにもかなり苦労しているような状態だった。

研修プログラムをすべてゼロから作り直す

知見録:そんな状態から、どうやって反転させたのか?

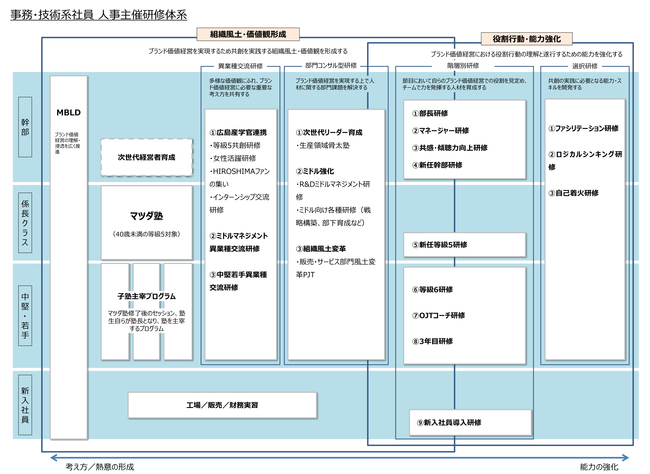

山下:2010年から階層別研修のプログラムを全部ゼロから作り直した。また「部門コンサル型研修」や「異業種交流研修」なども加えていった。各部門のマネジメントからは、「リーマンショックの後、若手社員がモチベーションを下げている。なんとかしたい」などという切実な声が上がってきていた。部門ごとの状況やニーズにきめ細かく対応するためには、会社の内情をよく知っている人事部門が内製していく必要があると考えた。それは我々が「人材開発」や「組織開発」といった専門的な知見を取り戻すチャンスとも感じていた。

知見録:それは、トップダウンで下りてきたのか、それともボトムアップか。

山下:現場で小さな芽から育てた。上からの指示があったわけではないが、予算がない中で内製化していく方向は上もウェルカムだった。それに自分たちも疲弊していたので何のために働いているのかというところから考えたかった。それで、チームメンバーで「教育研修チームとして提供すべき価値は何か?」ということを徹底的に話し合った。

日野:景気が落ち込み、会社の収益も悪化していたので人材育成にかける投資の優先順位は低かった。山下が教育研修チームに異動してきたのはちょうどそんな時で、「人事で教育研修を担当する我々は、何を目指し、何のために仕事をするのか?」「会社の事業に本当に貢献する仕事をやりたい!」「教育研修プログラムは会社に対してどのような価値を提供できるのか?」ということを“素”のところから対話を重ねた。時間はたっぷりあった(笑)。

知見録:最悪な状況下で、チームが生成され、再生に向けた挑戦が始まっていたということが興味深い。それにしても、各部門とのコミュニケーションから組み立て直しだったのではないか?

山下:私は中途入社組だが、入社して最初に担当したのがフォード傘下にあった時にできた「選抜研修」だった。そこでの繋がりが自分にとっては財産で、その選抜研修に参加していた人たちが、今、部長や本部長になっている。彼らとの繋がりから各部門の情報が入ってくるのが1つ。通勤途中で「最近どうですか?」という挨拶から話が深まって具体的な教育研修イメージに発展することもある。また中途入社組として社内だけではない社外の人脈も使って、幅広く今日本の組織で何が起こっているのかの情報も集めた。

知見録:2010年から少しずつ部門ごとのニーズを汲みながら教育研修プログラムを充実させていったということだが、それにしても現在の体系になるまでにはかなりの積み重ねが必要だったはずだ。

山下:私の中の転換点は2013年。日野が他部門に異動になり、超円高の余波を受け予算もリーマン後と同じくらいでほとんどなく、教育研修チームも縮小して私を含めて3人になってしまった。依然として経営の状況は芳しくなく、人もお金もない状況にあって、強い危機意識と向き合い、その時に私は覚悟を決めた。「全部自分でやろう、全部自分で作ろう」と。連日のように部門に話を聞きに行き、次の日には「じゃあ、こういう研修を作ろう」と提案して日程を決め、1カ月以内に自分自身が講師となって実施して参加者との懇親会の企画もする――。それをいろんな部門と繰り返した。ある部門で実施したプログラムが他の部門の興味を引き、また実施するというような広がりもあり、週6回登壇することもあってフル稼働の状態だったが、「人事が、部門のために、ひいてはビジネスのために何ができるかを真剣に考えている」という認識を作って、土台を固める時代だったように思う。本当に量をこなしていた。量をこなすことで現場の情報はたくさん入ってきたし、各階層のキーマンとのつながりもできた。

そんな中、2013年に宮本と出会った。R&D部門の部長さんから、ある研修についてクレームを受けたことがきっかけで、直接会いに行って「人事では今他の部門と一緒にこんなことをやっている」「これからこんなことをやりたい」と思いを話したら、逆にその部長さんは非常に喜んでくれて、さらに新たにR&D部門に特化した研修を実施することになった。宮本とはその研修で接点ができた。

「マツダは人を作るついでにクルマを作っている」

宮本:私は2014年に人事に異動となるまで、入社以来ずっとR&D部門に所属していた。当時ある経営陣の一人が「マツダは人をつくる会社である。そのついでにクルマを作っている」と語っていたことに感銘を受け、自分も「人をつくる」ことに何か貢献したいと考えていたが、具体的に何をすべきか手をこまぬいていた。

そんなときに山下と出会った。「疲弊した今のマツダに、こんなに生き生きと夢を語り、熱い思いを持っている人間がいたのか!」と感動したことを覚えている。形や仕組みが無い中で、必死に何かをやろうとする気持ちがダイレクトに伝わってきた。「この人は、マツダを本気で変えようとしている」と思った。

そして私は、R&Dの若手中堅社員にロジカルシンキング・スキルを身につけてもらうプログラムを皮切りに人事に参画した。

山下:宮本が加わったことは本当に大きかった。私一人でやってきたファシリテーションにも様々なことができる幅が生まれ、研修プログラムの質が1つ上のステージに上がった。1年後には日野も戻り、更に経営・事業とのつながりを強く意識したプログラムを生み出せるようになった。

知見録:ここまで聞いて感じたのは、単体でも2万人超の社員を擁する大企業の人事部教育研修チームだとは思えない自由闊達さだ(笑)。それは、「自由」だったのか、それとも「放置」だったのか?

山下:最初は「放置」だったかもしれない(笑)。2年くらい本社から離れた教育センターにいたので。2012年に本社にチームごと移してもらった。部門との距離が近くなって、仕事がやりやすくなった。

知見録:すると、2012年には「新しい教育研修を全社に展開しよう!」みたいな気運が生まれてきたということか?

山下:気運が高まるというところまではいっていなかった。ただ、その年に、担当の部長と「今後、マツダの人づくりをどうしましょうか?」という話し合いを始めた。人事戦略をどうするかという大きな話も含めて。それは、やはり本社にいるからこそできることであったし、やりがいも感じた。部門の人たちと一緒に「経営と現場」「理想と現実」をつないで語り合い考え抜く場を研修を通じて作っていこうと。

日野:ちょうどその頃、経営陣が「ブランド価値経営」という新しいコンセプトを練り込んでいた。その話は私たちにも伝わってきていて、私たちが現場レベルで取り組んでいる人づくりの考え方ともフィットすると感じた。

山下:そして、「共創」がマツダの成長させる原動力になるという考え方がハイライトされていく。

宮本:「共創」は元々R&D部門が言っていた言葉。フォードの資本が外れたこともあり、マツダが自分たちの力だけで開発するという非常に大きな変革が訪れた。今までの開発プロセスを大胆に見直し、開発と生産、ときには販売が一体になってモノ造りを進めていく「モノ造り革新」が叫ばれた。この従来は距離のあった開発と生産、あるいは販売が一体となってモノ造りを進めていく姿を「共創」と呼んでいた。

山下:さらにマツダの「人づくり」の強みとして、この「共創」をマツダの中で広く再現できるようになることが必要だと思っている。「ビジネスに貢献してこそ本当の人事。我々は教育研修屋さんになってはならない」という発想の下に、新しいコーポレートビジョンや共創の考え方と「人づくり」の整合性をとっていかなければならない。

例えばR&D部門と生産部門の合同プログラムで「共創」について一緒に考え、議論することで、開発と生産の「考え方」「志」が擦り合って、研修を離れても語り合う関係ができ共創が進む。小さな芽だが人事が共創を促進する触媒の役割を果たし始めていると実感する。

人材育成の基軸となる「マツダ塾」

知見録:役員・本部長が塾長となって、選抜された塾生に自身の経験や思いを語る「マツダ塾」については、内省支援セッションについてグロービスがお手伝いさせてもらっている。期間1年、塾長は毎年3人、各塾に8~9人の塾生。塾終了後には、塾生一人ひとりが塾長となり若手参加の「子塾」を主催していくという。極めて濃密な場だ。

山下:マツダ塾は、人材育成の基軸にしたい。マツダという会社は1人の天才が変えるものではないと思っている。天才ではないかもしれないがマツダという会社や広島という土地柄に愛着を持った優秀な人たちを繋げることによって、会社を変えていきたいという思いが根底にある。別の言い方をすると、私自身と同じように元々は弱い普通の人が自分自身をリードして生きる「インフルエンサー」になるにはどうしたら良いのか、ということから考えたのがマツダ塾のプログラム。

自分の人生を自分でリードするためには、自分自身の軸を持っていなければならない。時間をかけてそういう人をしっかり作ろうというのがマツダ塾。AI(人口知能)、IoT、インダストリー4.0といった技術革新のうねりの中にあっても、ブレない軸を持ち、ブレても自分で修正でき、仲間と一緒に軸を見つけられる人材を作ることを目指している。それが、マツダという会社の軸を作るし、生き残るために必要なことだと思っている。

知見録:マツダ塾は今年で2期目だと聞く。社内の評価はどうか?

日野:1期目は、参加者も、参加者を送り出す部門も「これは何だ?」という反応。マネジメントやリーダー層に対する選抜研修を復活させることについて異論は無かったが、塾長と塾生が膝詰めで対話を重ね「ブランド」や「戦略」「自分の価値観」「文化」について考えを深めるという中身に対しては半信半疑な人が多かった。

でもグロービスの協力もあり、1期目の参加者の満足度はとても高かった。2期目の参加者は「これは、マツダの将来にとってとても重要な試みだ」と最初から認識してくれている。エンジンのかかり方も速い。

知見録:「マツダ塾」では、どのような人を育てたいのか?

山下:自分が心から大切にしている価値観と世の中のためにという大義が結びついた高い志を持ち、それを事業とつなげて行動できる人だ。塾長と対話しながらも塾長の言葉の受け売りではなく、自分の言葉で語れる人。「自分はこれを実現したい!」という志を、熱く語り、その熱意を周囲に伝播することができる人。私はそんなイメージを持っている。

日野:個人的には、ビジネスリテラシーの部分をもっと多くして、「自分は何者なのか」「我々マツダは何者なのか」という思考と結びつけることを強化していきたい。

知見録:修正しながら進化させていくわけだ。宮本さんに聞きたい。開発やエンジニアリングの人たちにとっては、「大義」「志」というのはちょっと遠いのでは?

宮本:いや、そんなことは全くない。マツダの開発、イノベーション、変革をリードするエンジニアたちは、「こんな技術を開発した」「こんなクルマを作りたい」「こんなクルマ社会を作りたい」という夢や志を持っているし、そうした熱い思いをとても大切にしている。志を育む機会については本当にウェルカムだ。

マツダのエンジニアは少し変わっているのかもしれない(笑)。「夢」「志」「ロマン」みたいなものを持たないエンジニアは大成しないという考え方が根底にある。ロマンをもってクルマ社会にイノベーションをもたらすという気概がある。

知見録:研修体系の中で、個人的に気になったのは「自己着火研修」。これは何か?

宮本:自分の心に本当に火を点けていくための4カ月にわたる研修だ。チクセントミハイの「フロー理論」をベースにして、自分の心の状態を整える思考法を身につける。それによって、仕事のパフォーマンスを上げ、周囲の人たちとの良い関係性を築いていく、そんな取り組みだ。

知見録:「異業種交流研修」というものもある。

山下:広島で2013年から始めている。昨年は異業種交流研修だけでも社内外あわせて530名の方に参加して頂いた。オタフクソースさんとか広島アンデルセンさんなどとマツダが共通していることは、焼け野原で立ち上がり、「飽くなき挑戦」によって成長を遂げてきたこと。そして「おかげさま」の気持ち。オタフクソースさんから学ぶことが本当に多いのだが、例えば「たらいの水哲学」。相手に向かって「どうぞ」と水を送ると結局は自分に返ってくるという考え方。マツダにもそういう精神がある。広島のソウルのようなものかもしれない。そういうものを大切にしたい。

部門の壁を取り払って、社内だけではなく広島や広く世の中と繋がっていきたい。焼け野原から復興した我々のチャレンジスピリットで立ち、「おかげさま」の気持ちで繋がる。1人の突出した天才に頼るのではなく。

知見録:ああ、そこに収斂していく。

山下:はい。普通の人が自分の生き方を決めて、自分をリードしていくというのが素晴らしいと思う。

天才ではなく、広島発「良いチーム」を育てる

日野:マツダは1人の突出した天才に頼るのとは対極にある会社だ。それに対抗するとしたら「良いチーム」を作るしかないというのが、私たちが導き出した明確な結論。マツダの中だけに留まらずに、広島や日本や世界にいる仲間と繋がっていければ強いという発想が背景にある。

知見録:冒頭に「凄い」と言ったのは、研修プログラムが充実・完成されているという意味での凄いでもあったのだが、これはまだ途上だということか?

日野:将来的には、広島発のプラットフォームをカタチにしていきたい。その意味ではまだ始まったばかり。

山下:まだまだ発展途上にあるのは間違いない。今、広島では「広島をイノベーションの聖地にする」という気運が生まれつつあり、産官学連携組織「ひろしま自動車産学官連携推進会議」も2015年に設立された。それ以外にも広島にはイノベーションを生み出そうという複数の取り組みがある。そういった活動のいくつかと連携しながら「人づくり」のプラットフォームをどう作っていくかという視点も持っている。そのためにも私たち一人ひとりがもっと学び続け、組織としての知見を深めていきたい。

宮本:私は、先程もいったように「マツダは人をつくる会社で、そのついでにクルマを作っている」とう言葉に本当に共感・共鳴している。マツダが大好きだから、それを本当に実現したいと思っている。今現在、それがどのぐらい実現できているかと問われれば10%ぐらいだろうか。まだまだこれからだ。

知見録:皆さん、目標値が高い。ぜひ達成してほしい。本日はありがとうございました。

担当コンサルタントから

「午後の議論は物足りなかった」――。

マツダ塾のある回が終わった時のことです。後ろで見ていた山下さんが前に立ち、塾生に向き合って率直に語りかけました。その場はぴりっとした緊張感に包まれます。山下さんは、静かに、そして熱く、マツダ塾の塾生に求めたい姿勢について語り、それを塾生たちは真剣な眼差しで受け止めている…。

忘れられないシーンです。

長い時間をかけて議論し練りあげた研修プログラムに、人材育成・組織改革を担当する方々の「気迫」が加わることによって、コンサルタントが当初想定していなかったような真剣な迫力に満ちた学びの場が形成された瞬間でした。

絶対に事業に貢献する仕事をする、私自身の気迫も、このマツダ塾で一層引き出されたように思います。

グロービス大阪の法人コンサルティングチームにて、人材育成・組織開発の企画・設計・コンサルティング活動を行っている。

※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。

こちらの記事もおすすめ

チームビルディング研修の目的やプログラム例、成功の秘訣を全解説

社員のエンゲージメントに好影響を与える施策へ大胆に投資し、コロナ禍の苦難を乗り切ったCHRO の歩み

社員の心に火をつけ、「共創型人材」育成に邁進するCHROが歩む道

CHROの役割は「攻め」の人事――歴史ある大企業で新たな未来を築くチャレンジ

【第4回 GLOBIS経営者セミナー】圧倒的なスピードで非連続的な成長を実現する経営とは(後編)

【第4回 GLOBIS経営者セミナー】圧倒的なスピードで非連続的な成長を実現する経営とは(中編)

事例紹介

日経225の88%の企業へ研修サービスを提供

企業内研修有益度

評価 2025年3月「テーラーメイド型プログラム」を除く平均値

導入企業数

3,400

社/年受講者数

42

万名/年

スカイマーク株式会社

スカイマークらしい人財育成体系をゼロから構築! 航空業界におけるチャレンジャー企業として成長を続ける

日本生命保険相互会社

「自ら学び、社会から学び、学び続ける」風土改革への取り組み

三菱重工業株式会社

受講者から役員を輩出。ジョブアサイン連動型タレントマネジメントで「未来を起動する」次世代リーダーを早期育成

伊藤忠商事株式会社

世界各国で活躍する社員の自律的なキャリア形成をするために必要となる、経営スキルを磨く場を提供

株式会社大創産業

トップダウンから脱却し、自律自考のできる次世代リーダー集団の育成

株式会社コロワイド

非連続の時代を生き抜くために管理職がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

SAPジャパン株式会社

カスタマーサクセスを追求するマネージャーの育成を通じて、日本企業のグローバル化を支援する

レバレジーズ株式会社

360度サーベイで75%の受講者がスコアアップを実現!自らの課題を意識した学びで、受講後の行動が変化

富士通株式会社

DXカンパニーへの転換を加速させた、役員合宿の取り組みと効用

セミナー・イベント

無料の受講体験や育成・研修に関するイベントをセミナーで実施しています

セミナー開催予定

コラム

グロービスが培った人材育成の知見を、課題解決のヒントにお役立てください

リスキリング研修とは?カリキュラム例と3つの方法・実施するステップ

企業成長に不可欠な「DEI」推進のメリットと好事例・取り組む内容

研修報告書(研修レポート)の書き方は? テンプレートや例文も紹介

社員研修の費用相場はいくら?予算内で最大限の効果を生むコツを解説

DX研修とは? 重要性と効果的なプログラム例・実施ステップ

育成失敗のサインと回避するマネジメントのコツを紹介

実践的な人材育成の進め方|7つのステップと成功のポイントを解説