eラーニング導入を失敗しないための10のステップを解説!

日経225企業

取引実績

企業内研修

有益度

評価

導入

企業数

受講

者数

・自社にeラーニングを導入したいが、どのようなことを考えておくべきか?

・eラーニングを導入して、社員が活用してくれるだろうか?

・eラーニングで学んだだけで、仕事に活かせるスキルが本当に身に付くのだろうか?

eラーニングの導入を検討されている人事担当者の皆様は、このような疑問や悩みがおありではないでしょうか。

デジタル化が進む今、eラーニングを導入する企業が増えています。

導入企業において、場所や時間を問わず学べるメリットが得られている一方、社員の学習が進まず形骸化しているケースも多く見られるのが現状です。

また、eラーニングを視聴するだけでは仕事で活用できるスキルは身に付かないのではないか、という心配もあるかもしれません。

実は、eラーニングはただコンテンツを導入するだけでは成功しません。導入前・導入後にも考えておくべきポイントがあるのです。

今回の記事では、年間3,400社の人材育成を支援しているグロービスの知見から、以下のポイントをお伝えします。

● eラーニング導入のメリット・デメリット

● 導入をおすすめするケース

● 検討段階で考えておきたいこと

手軽に利用できるイメージがあるeラーニング特有の注意点も丁寧に解説しているので、eラーニング導入で失敗しないためにぜひチェックしてください。

さらに、eラーニングを活用した人材育成の成功事例もご紹介しているので、参考になれば幸いです。

1.eラーニングを自社に導入すべき?メリット・デメリット・推奨ケース

はじめに、eラーニング導入のメリットとデメリット、導入をおすすめするケースを説明します。

どの企業にもeラーニングを導入することが最適とは限りません。導入を検討する際は、以下に挙げるメリットが自社に当てはまるか、そしてデメリットを乗り越えられそうかを考えてみてください。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 【人事担当者にとって】 ・ コストが低い ・ あらゆる社員へ学ぶ機会を提供しやすい ・ 社員一人ひとりのスキルや興味関心に合わせた学習内容を提供できる ・ 受講状況をデータ管理しやすい | 【人事担当者にとって】 ・ 社員のモチベーション維持が難しい ・ システムやネットワーク環境の整備が必要 ・ 自社でコンテンツを作る場合は手間がかかる |

| 【受講者にとって】 ・ いつでもどこでも自分の都合に合わせて学習できる ・ 自分のペースで学習できる | 【受講者にとって】 ・ 自分で進捗管理をしながら学ぶ必要がある ・ 理解できない内容があってもその場で質問ができない ・ 実践を通した学習がしにくい ・ 他の社員と一緒に学ぶことがしにくい |

メリット・デメリットをふまえ、eラーニング導入をおすすめしたい企業は、以下の6つのケースです。

・研修コストを削減したい企業

・より多くの社員に研修をしたい企業

・社員の勤務形態や勤務地がバラバラで、企業内研修の実施が難しい企業

・定期異動などでジョブローテーションがある企業

・技術や知識のアップデートが頻繁に必要な企業

・社員一人ひとりのスキルや関心事に合わせて個別学習させたい企業

それでは、一つひとつの内容について、詳しく解説していきます。

1.1 メリット

1-1-1.【人事担当者にとって】コストが低い

企業内研修に比べ、eラーニングは社員一人当たりのコストが低いというメリットがあります。受講費そのものが安価なだけでなく、企業内研修を行うための会場費や交通費などの間接費もかからず、低コストで導入できる特徴があります。

eラーニングは1人あたり1万円程度で一定期間利用できるサービスが多くある一方、企業内研修の費用相場は1日あたり数十万円〜で、さらに間接費も発生します。

1-1-2.【人事担当者にとって】あらゆる社員へ学ぶ機会を提供しやすい

シフト勤務や時短勤務者、海外駐在員など、企業内研修へ参加しにくい社員が多くいる企業は、育成施策が不十分になるケースが少なくありません。

eラーニングであれば時間や場所を問わず学べるので、企業内研修のように日程や場所の調整をしなくても学習機会を提供できます。

1-1-3.【人事担当者にとって】社員一人ひとりのスキルや興味関心に合わせた学習内容を提供できる

企業内研修は受講者全員が同じ内容を学ぶ一方、eラーニングは一人ひとり異なる内容を学ぶことが可能になります。

社員一人ひとりのスキルレベルや興味関心に沿って学習コンテンツを選べるので、モチベーションが湧きやすくなるだけでなく、無理なく段階的にスキルを伸ばせるメリットもあります。

1-1-4.【人事担当者にとって】受講状況をデータ管理しやすい

eラーニングは、受講者一人ひとりがどのコンテンツをいつ視聴したかの履歴をデータで蓄積できます。このデータを用いて、学習が進まない社員に個別フォローがしやすくなるメリットがあります。また、視聴コンテンツを社員が自由に選べる形式にすると、社員がどのような分野に関心があるかも把握できるのです。

これらの学習履歴のデータは、人材育成のみならず、社員のキャリア面談や組織開発に活用することも考えられます。

1-1-5.【受講者にとって】いつでもどこでも自分の都合に合わせて学習できる

受講者にとっては、eラーニングは業務に支障が出ない時間帯や場所を選んで学習できるので、日常業務への支障が出にくいといえます。

企業内研修に参加する場合は会議や外出の予定を調整したり、シフト勤務者であれば上長と勤務日の相談をしたりする必要が生じます。こうした負担なく学習できるのは大きなメリットです。

1-1-6.【受講者にとって】自分のペースで学習できる

自分のスキルのレベルに合わせて、無理のない内容から学べるのもeラーニングのメリットです。

eラーニングのコンテンツは、「初級」「中級」「上級」などレベル別にコンテンツが用意されていることが少なくありません。知識のない分野であれば初級から、ある程度知っている分野は中級から学ぶという使い分けができますし、一度視聴して理解できなければ、繰り返し同じコンテンツを学習することもできます。

1.2 デメリット

1-2-1.【人事担当者にとって】社員のモチベーション維持が難しい

eラーニングは場所や時間の制約なく自由に学べる一方、社員が自分の意思で時間を捻出し、学習する習慣をつけなければならないというデメリットがあります。

日常業務もある中で学ぶモチベーションを維持するのは、難しいものです。次第に学習が進まなくなることが起きやすいため、人事担当者としては何らかの対策が必要になります。

1-2-2.【人事担当者にとって】システムやネットワーク環境の整備が必要

IT環境の整備が必要になるのも、eラーニングならではの特徴です。コンテンツ配信や受講状況を管理するためのシステム導入のほか、社員が受講するための端末やインターネット環境の整備も必要です。

また、社内の情報システム部門などと協力し、システム面での問い合わせ体制も用意することになります。

人事担当者がITに不慣れだったり、新たに端末やネットワーク回線を購入する必要があったりすると、これらの環境整備が大きな負荷になるかもしれません。

1-2-3.【人事担当者にとって】自社でコンテンツを作る場合は手間がかかる

eラーニングを用いて、自社の業務プロセスやノウハウを社員に学んでもらおうとすると、社内でコンテンツを制作することになります。

出演者や内容の検討、動画撮影の手配など、コンテンツを一本制作するにも様々なタスクが発生します。場合によっては1日の企業内研修を開催するよりも負担が大きくなるかもしれません。こうした手間がかかるのも、eラーニングのデメリットといえます。

1-2-4.【受講者にとって】自分で進捗管理をしながら学習する必要がある

企業内研修や外部スクールへの通学であれば、決められた日時に指定の場所へ行くという時間的な拘束が発生するため、その時間帯は強制的に学習することになります。

一方、eラーニングは時間も場所も決められていないため、自分で学習時間をつくり、スケジュールを立てて学ぶ必要があるのです。そのため、e ラーニング視聴をつい後回しにしてしまい、学習期限の直前に慌てて多くのコンテンツを消化する、といったことも起こりがちになります。

1-2-5.【受講者にとって】理解できない内容があってもその場で質問ができない

企業内研修など、講師がレクチャーする研修であれば、分からないことをその都度、あるいは研修終了直後に直接質問できます。しかしeラーニングでは理解できない内容があってもすぐに解決できません。

質問フォームなどが用意されていることもありますが、回答をもらうまでには時間がかかるでしょう。それまでの間、学習を次に進めたくともできないことが起こるかもしれません。

1-2-6.実践を通した学習がしにくい

企業内研修であれば演習などを通して、疑似的な場面で実践するトレーニングができますが、eラーニングでは多くの場合、実践して活用できるようになることは受講者自身に委ねられます。

eラーニングで知識を得られたとしても、それを仕事で活用するのはまた別の難しさがあります。実践しようとしても、正しく活用できているのかが分からないと感じることもあるでしょう。

1-2-7.【受講者にとって】他の社員と一緒に学ぶことがしにくい

各自が都合のよい場所と時間を選んで学ぶeラーニングは、基本的に複数の社員が一緒に学ぶことはないため、孤独感を憶えることもあるでしょう。

同じ内容を学んでいる他の社員がどのような気づきや学びを得ているかも見えにくいため、学習をしていて不安を憶えることも多くあります。

1.3 eラーニング導入が特におすすめなケース

eラーニング導入がおすすめなケースを6つご紹介します。それぞれについて、理由とともに詳しく解説します。

1-3-1.研修コストを削減したい企業

eラーニングはシステム導入などの初期費用がかかるサービスもありますが、社員一人あたりの研修費は安価な場合がほとんどです。そのため、トータルで見たときの研修コストはさほど大きくはありません。

人材育成に力を入れたいもののコスト負担が大きいことに悩んでいる企業は、eラーニングがおすすめです。

参考:社員研修の種類別の費用相場

| 社員研修の種類 | 費用相場 |

|---|---|

| 講師派遣/企業内研修 | 1日当たり:数十万円〜 |

| eラーニング | 1人当たり:1万円程度〜 (別途導入費用・カスタマイズ費用がかかるケースがある) |

| 公開研修 | 1人当たり:2万円~3万円程度 |

| スクール通学 | 1科目:10万円~(別途入学金が必要なケースがある) |

1-3-2.より多くの社員に研修をしたい企業

限られた研修予算の中で人材育成を行おうとすると、次世代リーダー候補者など、限られた社員にしか研修を実施できないというケースもあると思います。

一方、eラーニングは一人あたりの単価が低いため、同じ予算でより多くの社員に学習機会を与えられます。これまで育成施策が十分ではなかった階層へも学習機会を提供できるでしょう。

1-3-3.社員の勤務形態や勤務地がバラバラで、企業内研修の実施が難しい企業

小売や外食などシフト勤務者が多い業種の企業や、全国や海外に拠点があり勤務地が様々な企業も、eラーニングを活用することで社員研修がしやすくなります。

こうした企業は企業内研修を行う負担が大きいため、どうしても育成施策が手薄になりがちというお悩みをよく耳にしますが、eラーニングを活用することで、決められた時間帯にひとつの場所へ集合しなくとも学習できるようになります。

1-3-4.定期異動などでジョブローテーションがある企業

数年に一度、定期異動を行っている企業では、社員の職種が頻繁に変わります。新しい部署で必要となる知識をeラーニングで学習できる環境があると、異動後もスムーズに業務を覚えて早期に活躍できるでしょう。

定期異動があるたびに、各社員が異動先で必要な知識を企業内研修で学ぶとなると、人事部門も社員本人も負担が大きくなります。ジョブローテーションを取り入れている企業は、eラーニングの導入をおすすめします。

1-3-5.技術や知識のアップデートが頻繁に必要な企業

IT業界をはじめ技術の進展が早かったり、法律や規制が変わることが多かったりする業種の企業は、社員が最新知識を学び続ける必要があります。

こうした企業も、安価かつ場所や時間を問わずに学べるeラーニングを導入すると、社員が業務に必要な知識をすぐ学べるのでおすすめです。

1-3-6.社員一人ひとりのスキルや関心事に合わせて個別学習させたい企業

環境変化が激しい近年は、社員が自律的にキャリアを構築し、学習することが求められています。必要となるスキルは一人ひとり異なるため、各自がコンテンツを選んで学べるeラーニングの利便性を生かすことができます。

今回ご紹介した「おすすめなケース」に当てはまるものの、eラーニング導入にあたってどのような内容を選べばよいか、どう運用するのかに悩んでいる方はぜひ一度ご相談ください。

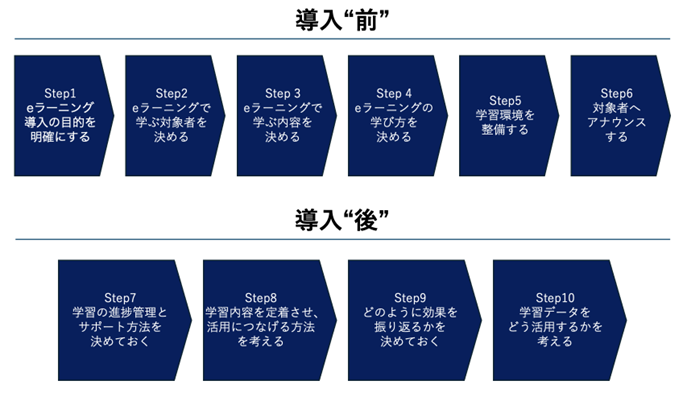

2.eラーニングを自社に導入し、成功させるための10のステップ

次に、eラーニング導入にあたって押さえておきたいステップをご紹介します。1章で挙げたデメリットが起きないようにして、成果をあげるためにどのような観点で検討を進めるべきかを確認していきましょう。

2.1 導入“前”のステップ

Step1 eラーニング導入の目的を明確にする

eラーニングサービスを調べ始める前に、自社の人材育成における課題を押さえておく必要があります。その次に、人材育成の課題を解決する手段としてeラーニングが有効なのかを考えましょう。

導入の目的が明確にならないようであれば、eラーニングが自社の人材育成に適していないのかもしれません。安易に導入してしまうことを避けるためにも、最初に導入の目的を明確にしておくことは重要です。

Step2 eラーニングで学ぶ対象者を決める

次に、人材育成上の課題を解決するために、どの社員が学ぶかを検討します。新入社員、入社3〜5年目社員、課長層といったように年次や階層で対象者を決めることもあれば、特定の職種や部門の社員に学んでもらったり、公募で希望者を集めたりするケースもあります。

また、スキルレベル、就労環境、IT環境などの面から、対象となる社員がeラーニングで学ぶことが現実的かも確認しておく必要があります。

Step 3 eラーニングで学ぶ内容を決める

目的を押さえ、対象者が決まったら、eラーニングで学ぶ内容をふまえて導入するサービスを検討します。

今の業務に直結する分野を学ぶ、あるいは業務外の知見を広げるために学ぶなど、eラーニングの活用方法は多様です。自社特有の業務プロセスや知識を学ぶのであれば、自社でコンテンツを作成する必要も出てくるでしょう。

| 【ポイント】目的と整合していることが重要 各社が提供しているeラーニングには多くのコンテンツが搭載されているため、そのすべてを視聴することは難しいと思われます。 受講者にとっては、何から学び始めればよいのかが分からず、結果として何も学ばない状態に陥りがちです。こうしたことを避けるためにも、企画の段階で、eラーニング導入の目的に照らし合わせて、どのような内容を学ぶのかを考えておくことが重要となります。 |

Step 4 eラーニングの学び方を決める

eラーニング導入にあたっては、受講者にどのように学習してもらうかも考える必要があります。以下のポイントについて検討しましょう。

・必須コンテンツを設定する or 自由にコンテンツを選択する

eラーニングを活用している企業は、受講者に必ず視聴してもらうコンテンツを決める場合もあれば、本人が興味のあるコンテンツを自由に選んでもらっている場合もあります。

その一例として、新入社員に導入するのであれは、ビジネスマナーや基本的な業務に関するコンテンツは必須で学んでもらい、業務に必要な知識を確実に理解できるようにする方法が考えられます。

・最低視聴コンテンツ数の設定

「1か月あたり動画を最低5本視聴する」など、期間を決めて視聴する最低コンテンツ数を決めると、受講者の学習ペースを管理しやすくなります。新入社員や学習に慣れていない社員がeラーニングで学ぶ際は、あえて具体的な目標を立てることで学ぶ習慣がつきやすくなり、人事担当者も進捗管理しやすくなります。

・学習期間の設定

3か月、6か月、1年など、どのくらいの学習期間を設けるかも考えておきましょう。例えば新入社員にeラーニングを導入するのであれば、6か月や1年をかけて段階的にスキルを身に付けられるようにすることで、適切な成長をサポートできます。

Step5 学習環境を整備する

eラーニングで学習するための環境整備も必要です。PCやモバイル端末、ネットワーク環境などを対象者全員へ問題なく用意できるかを確認しておきましょう。端末やネットワークについては、サービス側から推奨環境が示されているケースも多いので、参考にするといいでしょう。

ITツールを受講者が使って初めて把握できる問題点があるかもしれないので、この時点で少人数へパイロット導入し、問題なく学習できるかを確認しておくと安心です。

Step6 対象者へアナウンスする

導入するeラーニングの概要が決まったらサービスを契約し、受講者とその上司へ、eラーニング学習の目的や内容、期間、方法をアナウンスします。

自社でeラーニングを導入するのが初めてだったり、対象者がデジタルで学習することに不慣れだったりするようであれば、導入説明会やデモンストレーションの場を開くことも効果的です。

| 【ポイント】誰からどのようなメッセージを伝えるかは重要 学習の目的を社員が理解して自主的に学ぶようにするためには、「誰から」「どのような」メッセージを伝えるかがとても重要です。 (例) 1. 新入社員向けのメッセージ 新入社員に対しては、社長や人事部長からメッセージを伝えることが効果的です。 「仕事で成長するために、eラーニングで学ぶ基礎知識が必要です」「会社全体であなたの成長を支援しており、そのために導入するeラーニングで必要なスキルを自分のペースで確実に身に付けてください」といったメッセージを伝えることで、eラーニングで学ぶ理由が理解でき、学習に対するモチベーションが高まるでしょう。 2. 中堅社員向けのメッセージ 現場でリーダーシップを発揮し、成果を挙げることが期待される中堅社員に対しては、直属の部門長や経営層から「チームでリーダーシップを発揮し、成果を出すために必要となるスキルをeラーニングで学んでください」といったメッセージが効果的です。組織における自分の役割を理解したうえで学ぶことができます。 3. 管理職向けのメッセージ 管理職に対しては、社長や取締役クラスの経営トップから「組織全体を牽引するリーダーとして、会社の戦略を理解して実現してもらうために、最新の業界知識やマネジメントスキルを磨いてほしい」などと、全社視点で学習する意味合いを理解してもらうためのメッセージを伝えましょう。 |

2.2 導入“後”のステップ

Step7 学習の進捗管理とサポート方法を決めておく

eラーニングの学習履歴データを用いて、社員の学習進捗をどう確認し、サポートするかも考えておくとよいでしょう。

・ログインIDを配布した後、○日以内にログインしない社員へ個別に連絡し、ログインを促す

・1か月でコンテンツを○個視聴していない社員をピックアップし、業務状況を確認したうえで個別フォローを行う

など、学習が進まない社員への具体的なサポート策もあらかじめ考えておくと、導入後に慌ててフォローすることを避けられます。

| 【ポイント】早めにログインする習慣をつけることが重要 早めに社員へのフォローを行うことが、eラーニング学習を習慣づけるカギです。まずは一度でもログインしないことには学習がスタートしないからです。ログインしない期間が長くなるほど、eラーニングへの意識が薄れていってしまいます。動画を1本視聴し終えることではなく、まずはログインの習慣化を目指しましょう。 |

Step8 学習内容を定着させ、活用につなげる方法を考える

eラーニングコンテンツの多くは動画を一方的に視聴するため、学んだことを実践できるよう理解を深める必要があります。

学んだことを今の仕事や将来のキャリアにどう活用するかを受講者自身だけで考えるのは、難しいものがあります。

そこで、eラーニングで学習している社員同士が対話する場を設けて、学び方や、仕事への生かし方を意見交換することが有用です。eラーニングを導入して成果をあげている企業は、こうした施策も行っているケースが多く見られます。

Step9 どのように効果を振り返るか決めておく

eラーニングのゴールをあらかじめ決めておくと、導入効果を振り返りやすくなり、今後の人材育成施策を考える際にも役立ちます。eラーニング導入のゴールとして設定する指標の一例としては、総学習時間やログイン回数、学習内容、受講者の満足度などが挙げられます。

効果を振り返るためのデータの集め方も確認しておきましょう。学習時間やログイン回数はeラーニングシステムからデータで取得できますが、満足度を確認する際は別途アンケートの準備が必要になるケースがあります。

Step10 学習データをどう活用するかを考える

eラーニングで取得できる学習データは、幅広い人事施策に活用できます。

例えば、

・社員一人ひとりの関心事を把握し、今後のキャリアを考える際の参考情報にする

・自社の人事課題を抽出するための参考情報にする

といった活用方法が考えられます。

3.eラーニングの導入を進めるうえで必ず当たる「課題」とその「乗り越え方」

eラーニング導入企業が抱えがちな課題とその乗り越え方も事前に理解しておくと、導入後の運用がスムーズに進みやすくなります。

課題1 そもそも社員がログインしない

eラーニングは学習時間や場所が自由である一方、強制力がはたらきにくいため、受講者の学習ペースを守るための対策を考えておく必要があります。

最初に視聴するコンテンツと期限を指定したり、初回ログインの期限を設けたりするなど、最初の行動を促す仕掛けをつくるのも一案です。それでもログインをしない受講者へは、個別にフォローする計画を立てておきましょう。

課題2 受講のモチベーションが続かない

本人のペースで学習できるeラーニングは、受講のモチベーションがどうしても落ちてくるものです。月額制のスポーツジムに入会し、最初は頻繁に通うものの徐々に足が遠のくことと同じだと想像すると、イメージが湧くと思います。

・学習データを分析し、学ぶペースが落ちてきた受講者へ個別にフォローの連絡を入れる

・定期的に受講者同士の勉強会を設定する(他者と一緒に勉強する予定自体が学習の動機になる)

といったフォロー策を検討しておくとよいでしょう。

| 【導入企業の声:株式会社ティーネットジャパン様】 「楽しみながらできる受講活性の一環として、業務時間外の勉強会をオンラインで開催しました。Teams内で参加者を募集したところ、全国から多くの社員が集まりました。中にはあまり受講が進んでいない方や他の研修では消極的な方等、想定していなかった社員からの参加も見られました。」 ▶導入事例記事:「学びのコミュニティ」作りに成功した企業の受講活性とは? |

課題3 学んだ効果が実感できない

eラーニングは企業内研修などと違って、学んだ内容を実践しながら理解を深めることが難しい学習方法です。そのため、小さくてもいいので以下のような実践の場を用意することが望ましいです。

・小テストで、知識の理解度をチェックする

・学んだ感想と業務への活用をレポートにまとめる

・架空の題材で実践する

・OJTで実践する

-お気軽にご相談ください-

お問い合わせはこちら4.eラーニングの導入にかかる費用

eラーニングの費用はサービスにより異なりますが、以下の金額が相場となります。

| システムの種類 | 初期費用の相場 | 運用費用の相場 |

|---|---|---|

| クラウド型 (インターネット経由で利用) | 安価 (10万円~) | IDごとに運用費用がかかるケースが大半 ・月額、年額、永久(買い切り)プランなどがある ・安価なものは月額数百円から利用可 |

| オンプレミス型 (自社内にサーバーを設置) | 高額になりやすい (100万円〜) | サーバーやシステムの保守費用がかかる |

| スクラッチ (システムの初期開発から実施) | さらに高額 (数百〜数千万円) | サーバーやシステムの保守費用のほか、コンテンツを自社開発する場合は制作費用も発生 |

なお、近年は安価なクラウド型を導入する企業が多いものの、自社のセキュリティ規定などにより、その他のシステムを採用するケースもあります。

| ▼参考情報:コラム「社員研修の費用相場はいくら?予算内で最大限の効果を生むコツを解説」 詳しい費用の内容については、こちらのコラムをぜひご覧ください。 |

5.eラーニングの導入に成功した事例

当社サービス「GLOBIS 学び放題」を利用している企業から、導入に成功している事例をピックアップしてご紹介します。

5-1. 日本生命保険相互会社様

・目的:世の中の潮流を踏まえ、「自ら学ぶ、社外からも学ぶ」風土を醸成することを目的に、GLOBIS 学び放題を導入。

・実施内容:受講者はGMAP(グロービスのアセスメント・テスト)で強みと弱みを認識したうえで、視聴するコンテンツを自ら選んで学習。受講後には学んだ内容をレポートにまとめてもらい、受講者同士で共有する発表会の場も設定。さらに、最後にスキルの腕試しをしたい人には学習後にGMAPを再受験する機会も用意している。

・成果:受講後の発表会を通じて、受講者の成長を感じられた。受講者からも学びの視点が広がったと好評価をもらっている。また、GMAPによって自社と世の中との比較を行い、定量的な現状把握ができた。

▶【日本生命様 事例インタビュー記事】「自ら学び、社会から学び、学び続ける」風土改革への取り組み

5-2. 株式会社コロワイド様

・目的:売上実績をあげて昇進した管理職層がビジネススキルを向上させ、現場視点だけではなく経営の観点を持つことを目的としてGLOBIS 学び放題を導入。

・実施内容:全国に拠点がありシフト制で働く社員も多いことから、企業内研修を実施する負荷が大きいため、どの社員にも等しく学習機会を提供できるよう、eラーニングであるGLOBIS 学び放題を公募制で導入した。

・成果:OJT中心だった同社で受講者が集まるか不安もあったものの、管理職の約半数が受講を希望。本社から拠点が遠いことやシフト制の勤務形態という、学びの阻害要因をeラーニング導入によって取り除くことができた。管理職が他部門の理解を深めて全社視点を持ったことで部門間の協力が活発になり、会議での会話の質も変わった。

▶【コロワイド様 事例インタビュー記事】「非連続の時代を生き抜くために管理職がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる」

その他の活用事例も豊富にご紹介しています。ぜひ以下をご覧ください。

6.FAQ

eラーニング導入を検討する際によくある質問をまとめました。

Q1 eラーニングの学習時間は労働時間に含みますか?

受講を必須にする場合は労働時間とし、任意学習であれば労働時間外の扱いになるのが一般的です。なお、労働時間に含める場合は、原則として就業時間内に受講することになります。

Q2 eラーニングの費用対効果を上司に理解してもらうにはどうすればよいですか?

「何をもって効果とするのか」を上司と合意しておくことから始めるのがポイントです。人材育成の施策は、そもそも費用対効果を定量的に出しにくく、効果が現れるまで時間がかかるからです。また、他の人事施策との複合的要素で効果が出ることも多くあります。

こうした限界がありながらも、一例としてカークパトリックが提唱する4段階評価モデルを用いて、どのレベルまで到達していれば導入成功とするかを上司と合意しておくことをおすすめします。

eラーニングの施策のみでレベル4まで到達することは現実的には難しく、eラーニングの学習内容をしっかり理解することを目指すならレベル2、学んだことを実践する施策まで打つのであればレベル3をゴールに設定するのが妥当です。

4段階評価モデル

| 項目 | 概要 | 測定方法の例 |

|---|---|---|

| レベル1:Reaction(反応) | 研修を受けた社員の満足度や印象 | 本人へのアンケート |

| レベル2:Learning(学習) | 学習の到達度 (どのような知識・スキルが身についたか) | レポート・テスト |

| レベル3:Behavior(行動) | 職場での行動変化 (研修を受けたことで業務にどのような影響を及ぼしているか) | 本人へのアンケート |

| レベル4:Business Results(ビジネス上の成果) | 研修が与えた結果 (業務への貢献度や費用対効果) | 売上などの数値 社員のエンゲージメント |

Q3 企業のeラーニング導入率はどのくらいですか?

2024年現在、企業のeラーニング導入率は従業員500名以上の企業で59.0%、従業員100〜500名未満の企業で47.3%となっています。この導入率は以前よりも高くなっており、近いうちに導入を検討している企業も多いと推察されます。

※参考:「2024企業向け研修サービス市場の実態と展望」、矢野経済研究所、2024年12月に内容確認

7.グロービスが提供する「GLOBIS 学び放題」の特徴

GLOBIS 学び放題は、基礎から最新スキルまで、ビジネスが学べる動画学習サービスです。導入実績は3,800社超となっており、日経平均銘柄企業の導入率は77%にのぼります。

人事担当者にとって嬉しい以下のような機能も豊富に揃っており、運用の負荷を軽減します。

7-1.3,400コース以上のコンテンツがあり、育成目的に合わせて学習するコンテンツが選択可能

社員自身の興味に合わせて学ぶ内容を自由に選んだり、一人ひとりの業務内容に沿った内容を学んだりするケースでは、多くのコンテンツがあるeラーニングサービスをおすすめします。GLOBIS 学び放題は、下記のように幅広いカテゴリのコンテンツを用意しているので、あらゆる学習ニーズに応える研修を実施できます。

7-2.グロービスが学習内容を設計し、パッケージ化したコース「ラーニングパス」を80種類以上用意。人事担当者が学習コンテンツを考える負担を軽減できる

グロービスが年間3,400社の人材育成を支援している知見を用いて、階層別や目的別で、最適かつ無理のない学習パッケージ「ラーニングパス」をご提供しています。この「ラーニングパス」を活用いただくと、人事担当者の皆様がゼロから学習内容を考えることなく研修を実施いただけます。

※コース数や画面デザインは2024年12月時点のものとなります。

7-3.動画は1分〜。飽きさせない構成で学びを促進し「いつの間にか使われなくなる」ことを回避

GLOBIS 学び放題の動画は飽きさせない構成になっており、法人継続率が80%を超えるなど、高い評価をいただいています。

また、

・継続的な学びを促す「学習計画機能」

・AIによるビジネス学習の「フィードバック機能」

・ドリルやアセスメントで知識の理解・定着を促進

といった、学習が自然と続きやすい仕掛けが豊富にあります。

こうした仕掛けによって、eラーニングの失敗例としてありがちな「いつの間にか使われなくなる」ことを避けられるのです。

7-4.受講管理・学習促進を支援する管理機能も豊富で、人事担当者の研修企画とスムーズな運用を支援

GLOBIS 学び放題では、受講管理・学習促進の機能を活用することで人事担当者様の業務負担を軽減するとともに、学習効果を出すための運用支援をします。その一例をご紹介します。

・受講者ごとの学習進捗が一目で分かる「ダッシュボード」

・自社動画を公開できる「自社コースアップロード機能」

・人材要件と学習コンテンツの「マッチング機能」

・スキル・知識測定ができる「アセスメント機能」

▼GLOBIS 学び放題は、2週間利用し放題の無料トライアルができます!

管理者用画面のデモIDで、管理フローも事前にご確認いただけますので、詳細はぜひお問い合わせください。

無料トライアル実施中!

-全コンテンツ視聴可能-

8.まとめ

eラーニングを導入する際は、育成目的を明確にしたうえで検討を進めることが重要です。また、自由に学べる一方、受講者のモチベーション維持が難しい側面があるため、学習を促す施策も欠かせません。企業内研修にはない施策が必要になりますが、低コストで多くの社員に学習機会を提供できるなどのメリットが大きいため、多くの企業で導入が進んでいます。

eラーニングのメリットを最大限得るために、今回ご紹介した10のステップを参考に、目的を押さえたうえで導入計画を立られることをおすすめします。

-お気軽にご相談ください-

お問い合わせはこちら※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。