人材ポートフォリオを活用してタレントマネジメントを効果的に実施しよう!

グローバル化や労働力人口の減少などの採用難に伴い、企業は今いる人材を有効活用しながら経営目標を達成することが求められています。タレントマネジメントを効率的に実施するなら、人材ポートフォリオの導入がおすすめです。本記事では、人材ポートフォリオの目的やメリット、作り方、注意点などについて解説します。

目次

人材ポートフォリオとは

人材ポートフォリオとは、自社の人的資本がどのように構成されているかを分析し、可視化したものです。「どこに(階層、部門、部署、ポジション)」「どのような人が(経歴、スキル、能力、評価、資質)」「どの程度(人数、在籍年数)」所属しているかといった情報がまとめられています。

社員一人ひとりの情報を把握できるようになるので、人材を有効活用して企業の業績向上につなげられるでしょう。

人材ポートフォリオの必要性は高まっている

少子高齢化に伴う労働力人口の減少やグローバル化による競争の激化といったビジネス環境の変化に対応していくには、今いる人材を有効活用することが重要です。社員の能力を最大限に発揮するためには、適材適所の人材配置と計画的な人材育成が欠かせません。

また、働き方の多様化によって、社員一人ひとりに合った柔軟な人材活用も求められています。こうした背景から、人材ポートフォリオの必要性は非常に高まっているのです。

人材ポートフォリオは効果的なタレントマネジメントの実施に役立つ

タレントマネジメントとは、社員の能力やスキルを一元管理して、人材配置や人材育成、採用、人事評価などに活用することで企業の経営目標の達成を目指す取り組みを指します。そのため、自社の人的資本の構成内容や情報をまとめている人材ポートフォリオは、タレントマネジメントを効果的に実施するうえで非常に役立つでしょう。

なお、人材ポートフォリオを上手に活用するには、タレントマネジメントシステムの導入がおすすめです。タレントマネジメントシステムは社員のあらゆる情報を一元管理して戦略人事を支援するツールで、人材データの管理や分析ができるとともに、効率的にタレントマネジメントを行えるようになります。

人材ポートフォリオを作成する目的・メリット

人材ポートフォリオを作成する目的は、自社の人的資本を可視化して人材マネジメントに役立て、経営目標の達成を目指すことです。社員の経歴やスキル、能力、強み、課題などを可視化することで、適材適所の人材配置に役立てられます。社員が能力を最大限に発揮できる環境で仕事に取り組めれば、モチベーションアップにつながり、生産性の向上が期待できるでしょう。

また、今いる人材の分析をすることで、自社にはどのような社員がいて、どのような人材が不足しているかを把握できるようになります。人材の過不足が明確になれば、効率的な採用活動や計画的な人材育成も実現可能です。

人材ポートフォリオの作り方

人材ポートフォリオを効果的に活用するには、ポイントを押さえて作成することが大切です。人材ポートフォリオの作り方は、以下の3ステップで行います。

1. 自社に必要な人材のタイプの定義を行う

はじめに、自社に必要な人材のタイプを定義づけていきましょう。自社の経営戦略や事業内容を踏まえて、どのような人材が必要かを具体的に検討していきます。

人材のタイプを定義するフレームワークはいくつかありますが、ここでは例として2つご紹介します。

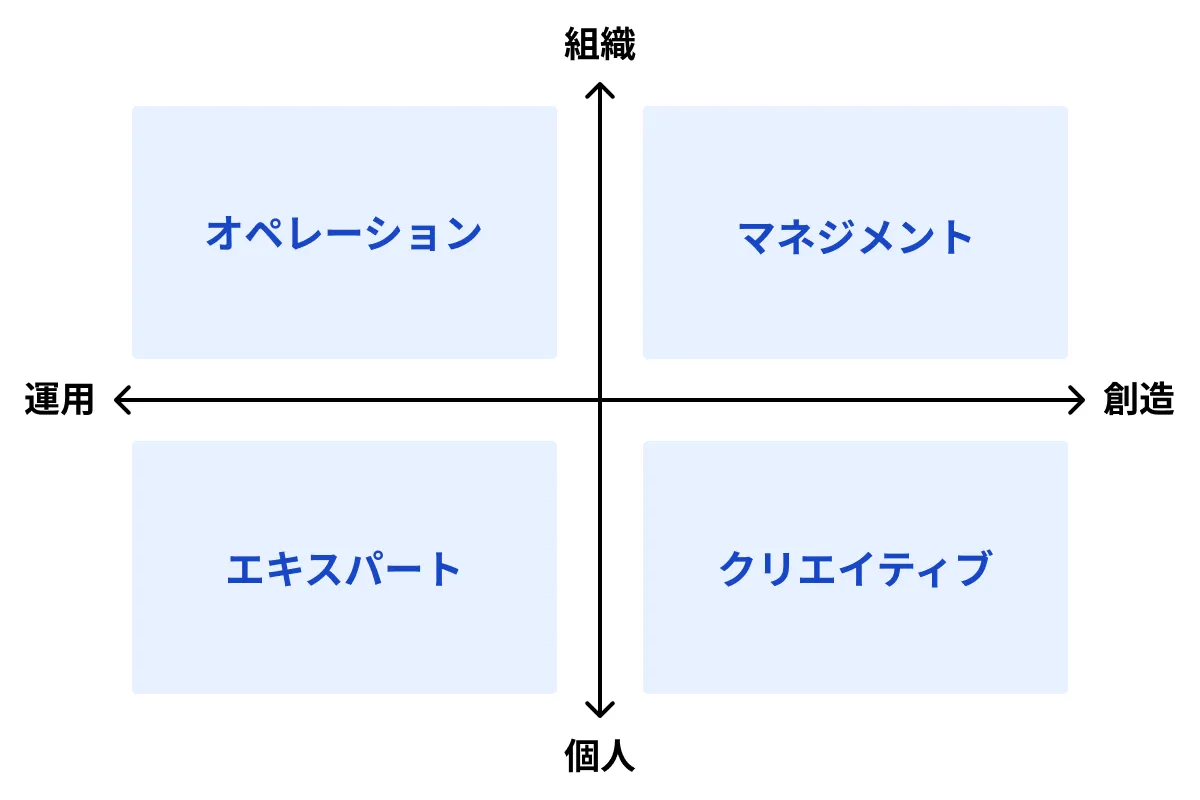

まずは、仕事の志向と得意領域の2軸で分類したフレームワークです。横軸を「運用-創造」、縦軸を「組織-個人」とし、2軸・4象限で分類します。

「組織で行う仕事」×「新しいものを創造する仕事」に当てはまる人材には、企画力がある人材やマネジメント人材が向いています。「個人で行う仕事」×「既存のものを運用する仕事」には、決まった仕事を根気強く進められるエキスパート人材が必要になるでしょう。

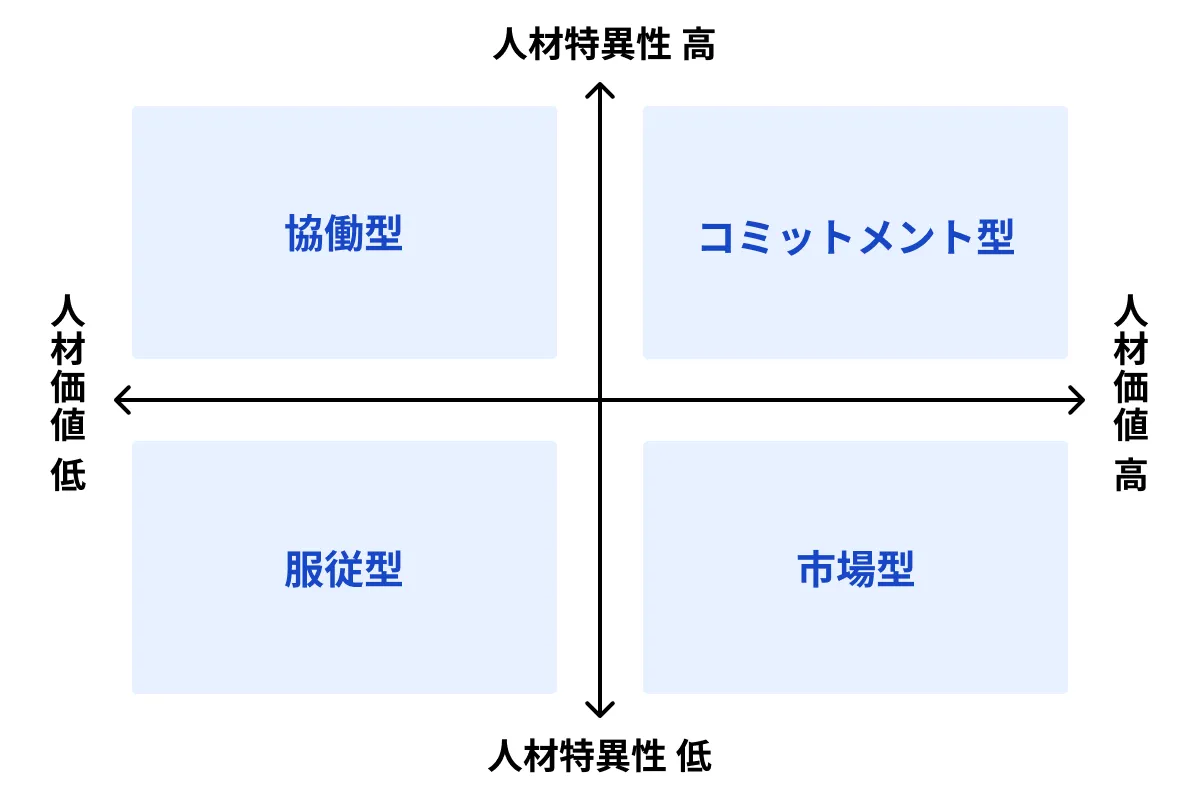

もう一つは、人材価値と人材特異性の2軸による分類です。

外注することが難しい重要かつ難易度の高い業務に携わっているのであれば人材価値が高くなります。また人材特異性は正社員として採用しやすいかどうかの希少性のことを指し、労働市場に少ない採用しにくい人材であれば人材特異性が高くなります。

人材価値が高い人材ほど、代替が難しい社内の重要業務に取り組んでもらうため社員として採用した人材が担うべき役割になり、低いほど外注や外部協業でもまかなうことができます。また人材特異が高い人材ほど、中途で採用することが難しいため、自社内での育成もしくは専門家との協業などで調達する必要があります。

2. 社内の人材をタイプごとに分類する

1で定義した人材タイプをもとに、社内の人材をタイプごとに分類していきましょう。社内の人材を分類する際は、客観的なデータに基づいて分類することが重要です。

人事や上司といった評価者の主観のみで分類すると、公平性が失われ、正しい分析結果を得られなくなる可能性があります。適性検査やSPIの結果、社員の能力やスキルを可視化したデータなど、客観的かつ科学的なデータを活用して分類を行いましょう。

客観的な評価は信頼性が高く、公平性も保たれるため、社員の納得感も高まりやすくなります。

3. 人材の過不足を確認する

社員の人材をタイプごとに分類したら、自社の現状の構成比と理想とする人材の構成比を比較して、「どのタイプが多く、どのタイプが少ないか」といった人材の過不足を確認しましょう。人材の過不足が明確になれば、課題に応じた解決策を講じられるようになります。

たとえば、「オペレーションを行う人材に対してマネジメント人材が少ない」「マネジメント人材の年齢層が高く、将来を担う人材が少ない」など、自社が抱えている課題の把握につながります。

また、見えてきた課題に対して、理想の人材ポートフォリオに近づけるためにどのような対策を講じるべきかを検討しましょう。現状と理想のギャップを埋める方法として、配置転換や育成、採用、退出などが挙げられます。現状では活躍できていない社員でも、配置転換や育成によってポテンシャルを発揮できる可能性があるため、社員一人ひとりに適した解決手段を考えることが大切です。

人材ポートフォリオを作成する際の注意点

人材ポートフォリオを適切に作成するには、いくつか注意しなければならないポイントがあります。人材ポートフォリオを作成する際の注意点は、以下の3つです。

雇用形態に関わらず全社員を対象にする

人材ポートフォリオは正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト・パートなどの雇用形態に関わらず、すべての社員を対象にして作成するようにしましょう。人材ポートフォリオの目的は、自社の人的資本を可視化してタレントマネジメントに役立て、企業の経営目標を達成することです。雇用形態を限定して人材ポートフォリオを作成すると、正しい検証が行えないため、効果的なタレントマネジメントを実現できません。全体像を把握するためにも、全社員を対象にして作成することが大切です。

社員に優劣をつけない

人材ポートフォリオを作成する際は自社の人材をタイプごとに分類しますが、分類をもとに社員に優劣をつけるのはNGです。人材ポートフォリオは自社の人材の構成比を可視化するためのツールであり、社員同士の優劣を明確にするものではありません。優劣をつけて分類を行ってしまうと、正しい分析結果が得られないだけでなく、一部の社員の不満にもつながります。適材適所を実現するためにも、社員一人ひとりの適性に応じて、客観的な視点から分類を行うようにしましょう。

社員の意思や要望を反映する

人材ポートフォリオを作成する際は、企業側と社員側の認識にできるだけズレが生じないように、企業側の都合だけでなく社員側の意思や要望も反映することが大切です。たとえば、人材ポートフォリオの内容をもとに配置転換を行う場合、希望に沿わない人事異動を行ってしまうと社員のモチベーションが低下し、不満や離職につながるリスクもあります。社員の希望や理想とするキャリアパスを考慮したうえで、適材適所に合った解決策を考えるようにしましょう。

まとめ:人材ポートフォリオを作成して効果的なタレントマネジメントを実施しよう!

人材ポートフォリオを作成すれば自社の人的資本の構成比が把握できるようになるため、効果的なタレントマネジメントの実施に役立ちます。現状と理想のギャップを埋める方法として育成を行う際は、LMS(学習管理システム)を導入して研修を実施するのがおすすめです。LMSは社内のあらゆる研修や学習コンテンツを一元管理できるので、効率的に人材育成を行えるようになります。

「GLOPLA LMS」は、誰でもサクサク使いこなせる学習管理システムです。学びやすい受講画面が備わっているため、社員は意欲的に学習に取り組めるようになるでしょう。また、導入・運用のサポートにより、社内へのツール定着やLMS上での質の高い研修の提供をお手伝いします。人材育成の効率化に役立つツールの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご連絡ください。