ジョブ型雇用の実践

日経225企業

取引実績

集合研修

有益度

評価

導入

企業数

受講

者数

人材育成から考える、ジョブ型雇用推進に伴う自律型キャリア支援

ビジネス環境が急速に変化する中、「日本型雇用」から「ジョブ型雇用」へのシフトに注目が高まっています。ジョブ型雇用へのシフトで論点となるのが、「自律型キャリア」への転換。終身雇用から自律型キャリアへ、自社の社員に転換を促すことは、なかなか難しいものです。

しかし皆さまのような人材育成担当者の立場だからこそ、社員の自律型キャリア転換の支援が可能だと、筆者は考えています。

本コラムでは、自律型キャリアを支援するための人材育成/研修企画のポイントをお伝えします。

なぜジョブ型雇用と自律型キャリアの推進はセットで考えねばならないのか?

企業にとって「ジョブ型雇用」は「自律型キャリアの推進」とセットで考えねばなりません。なぜならこちらのページでも触れられている通り、ジョブ型雇用の推進には、社員個人の強化が必須だからです。

ジョブ型雇用の人事評価は職務の成果で決まります。すなわち社員が望む処遇を得るには、自ら社会変化に適応して成果を収め、自律的にキャリアを高め続けることが求められます。そのため、社員個人が強化を図れる自己啓発が必須となり、同時に企業も社員の自律型キャリアを後押しすることが求められます。

このような背景からジョブ型雇用には、社員の自立型キャリアを後押しするための「自律的学習と成長を支援する自己啓発制度」が必須であり、これらの推進は、人材育成担当者の皆さまでなければ不可能と言えます。では、具体的にどのように支援すればよいか、次項から考えてみましょう。

人材育成担当者に求められる自律型キャリア支援とは?

自律型キャリアの支援には、2つの方向性があります。1:全従業員に共通して実施すべき支援、2:対象者に合わせた支援、です。それぞれについて見ていきましょう。

全従業員に共通して実施すべき支援

1つ目は、全従業員に共通して実施すべき支援です。必要なのはキャリア開発の責任の移譲と、経験学習サイクルの構築です。

キャリア開発の責任の移譲

キャリア開発の責任を個人に委ねます。そのためには、人事部から事業部門への積極的な権限移譲が必要です。

欧米の企業では従来からジョブ型を導入してきたこともあり、権限移譲が進んでいます。たとえば社員は仕事の成果を上げるため「このスキルを身に着けてこの問題を解決したい」と自ら提案し、上司はその取り組みを支援します。

ジョブ型雇用においては、個人が責任をもって必要な能力を高める意識を、組織として支援することが重要です。

経験学習サイクルの構築

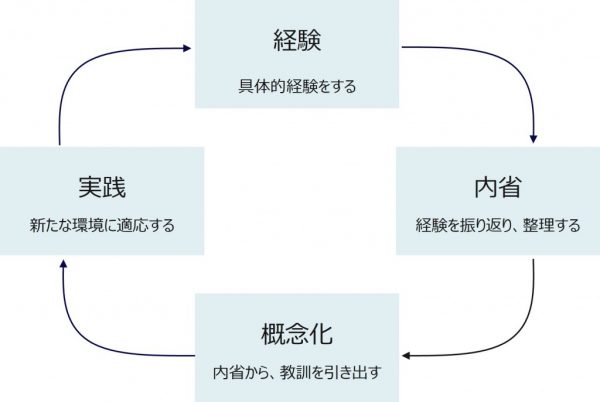

主体的に「経験学習サイクル」を回し続けるための良質な刺激を、日々の業務の中で社員に与えます。経験学習サイクルとは、経験⇒内省⇒概念化⇒実践の4つのプロセスを段階的に踏みながら、それを繰り返すことにより、単純に経験を重ねるだけでは得られない学習効果を得て成長していくことを指します1)。

経験を内省し、概念化することで、既存の枠組みを超えた学びや気づきを得られます。これを業務の中で主体的に回せるようになれば、社員は自律的にキャリアを積んでいけるようになるのです。

対象者に合わせた支援

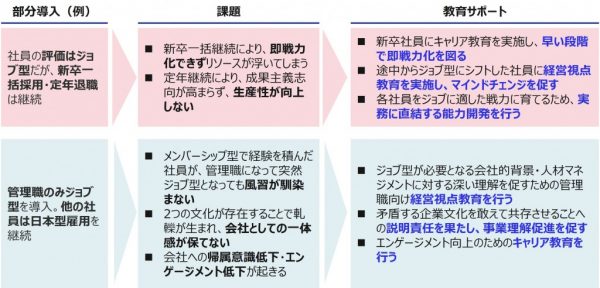

2つ目は、対象者に合わせたキャリア開発支援です。日本企業は自律型キャリアの支援が困難であり、ジョブ型雇用の導入は部分的に進むと予想されるためです。

日本企業の自律型キャリア支援が困難な理由として、日本の社会基盤が、日本型雇用を推進する構造となっていることが挙げられます。たとえば以下のような特徴が挙げられます。

・大学のカリキュラムが、新卒でのポテンシャル採用を前提に置かれている

・解雇規制が強く、企業間の人材流動性が低い

そのため、今後も一定割合で日本型雇用は残り、ジョブ型雇用の導入は部分的に進むと言われています。部分導入が進む場合、人材育成担当者の支援も部分に合わせた活動が求められます。支援対象者の立場や課題を理解し、現状からどう成長を遂げて欲しいかを明確化したうえで、具体的な教育サポートを決めます。

ジョブ型雇用の取り入れ方や対象者によって、支援の目的と内容は異なります。たとえば研修プログラムの拡充による、スキルセット・マインドチェンジを促す必要があるかもしれません。次項から、具体的な支援手法の一つとして、研修について考えてみましょう。

自律型キャリアを支援する研修企画のポイント

では、人材育成担当者はこれまでの研修をどう変化させればよいでしょうか。

本項では、研修企画の2つのポイントを解説します。1. 目的を明確にしてから企画する、2.事業部門のニーズを掘り起こす、です。詳しく見ていきましょう。

ポイント1:目的を明確にしてから企画する

まずは対象者の立場を理解し、研修の目的を明確にすることが重要です。自律型キャリアを支援するのであれば、研修を終えた時に、実務で主体的に経験学習サイクルを回せるよう行動変容を促す必要があります。

研修の目的があいまい、あるいは目的が受講者に伝わっていない場合、研修がやりっぱなしになってしまうので注意が必要です。筆者がよく耳にするケースでは、研修の目的を“研修のタイトル”以上に知らされず本社に集められ、さらに研修の内容が現場のニーズと乖離していて、活かすかどうかは本人次第といったケースです。

一方で、研修の目的が明確で、学んだ内容を現場のどの場面で活用して欲しいのか、などを事前・事後に繰り返し伝えられると、研修の自分事化が進むでしょう。受講者の普段の業務と研修での学びが結びつき、行動変容を促すための良質な刺激を得やすくなります。

たとえば欧米の企業では、仕事で成果を出すための行動を社員自らが考え、研修が必要であれば上司へ提案するのです。事業部門が研修の成果の責任を担うことも多いため、上司は日常的に行われている部下との1on1などで「振り返り⇒教訓化し実践⇒さらに実践を振り返り⇒教訓化し実践⇒さらに…」と内省を促し、フィードバックを送ります。まさに仕事と研修が一体になっている状態です。

ポイント2:事業部門のニーズを掘り起こす

研修企画の際は、受講者と同じ部署に所属している気持ちで、事業部門の顕在ニーズ/潜在ニーズを掘り起こすことがポイントです。リモートワークでオンラインでのコミュニケーションが当たり前になり、事業部門との物理的な距離という垣根が低くなった今だからこそ、ぜひ事業部門のニーズの掘り起こしにチャレンジしていただきたいです。

事業部門の顕在ニーズを掘り起こすには、事業部門の上司を巻き込むことが有効です。受講者が現場で成果を出すために足りない能力は何か? 事業部が期待していることと今回の研修はマッチしているか? を見極めるには、受講者の上司の方々から意見を伺うことが有効です。

潜在ニーズを掘り起こす際は、仮説を立てて事業部門へ自ら提案してみましょう。仮説を立てる際には、現場へのアンケートやヒアリング、アセスメント・テスト(GMAP) などが有効です。潜在ニーズを掴んだら、それに即した研修内容の企画・実施、研修後に効果測定を行います。事業部門の上司に問題意識の仮説を提案し、研修実施・効果検証のサイクルを回すことで、人材育成担当者としての付加価値を提供できるはずです。

ジョブ型雇用の導入に伴う、人事制度改革を進める際の効果的なプロセス

昨今、ジョブ型雇用の導入を検討する企業の増加に伴い、人事制度改革の進め方についてご相談いただくことが増えています。人事制度改革は、組織全体に大きな影響を与えます。そのため、自組織に合った改革プロセスを設計することが重要です。

本コラムではジョブ型雇用の導入に伴う人事制度改革を進める際の落とし穴と、推進における効果的なプロセス・ポイントをお伝えします。

ジョブ型雇用の導入に伴う、人事制度改革に必要なこと

人事制度改革においては、「7S」全体を俯瞰したうえで何をどのように変革するべきなのかを考えることが重要です。具体的に見ていきましょう。

人事制度改革を進める背景として、多くの企業に共通していることが「企業を取り巻く環境変化により、実現したい経営戦略が変化している」ことです。

例えば、昨今注目されているジョブ型雇用も、外部環境・内部環境の変化を踏まえて新たに実現したい目的や経営戦略をかなえるための手段として導入されます(参照:ジョブ型雇用が注目される理由)。

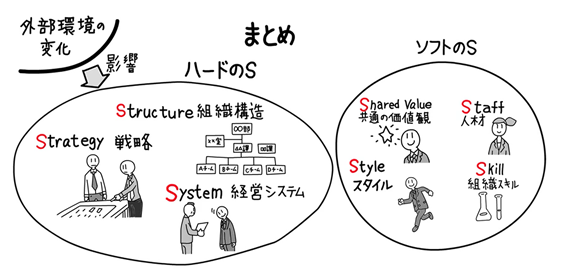

組織の分析に活用されることの多い、コンサルティングファームのマッキンゼー・アンド・カンパニー社が提唱した「7Sモデル」2)に当てはめて考えてみましょう。

外部環境の変化に伴い経営戦略が変われば、戦略を実行するために最適な「組織構造」「経営システム」は変化するため、再構築が必要となります。

なかでも「経営システム」には、人事制度・管理会計などの要素が含まれます。人事制度を考えるうえでは、採用・配置・評価・報酬・育成といったHRMシステムの各構成要素の整合を考えることが必要です。

ジョブ型雇用を新たに導入すれば、採用方針や評価制度・育成体系を変える必要が出てくるはずですが、それはすなわち、人事制度のみならず、「7S」全体を再設計するということです。

ハードのS

“Strategy(戦略)”、“Structure(組織構造)”、”System(経営システム)”の3つは「ハードのS」と呼ばれ、トップの意思決定によって比較的変更が容易な項目です。そのため、組織が変革を進める際には、事業戦略や制度の変更など、ハードのSの変化が先行することが多いでしょう。

しかしハードのSが変わっても、他の4つのS(ソフトのS)が変わらなければ、「7S」全体がひずみます。そのため、ソフトのSにも目を向け、全体を整合させていくことが大切です。

ソフトのS

ハードのSに比べて、ソフトのSは価値観が絡む要素でもあるため、強制的または短期間に変更することが難しい部分です。

たとえ戦略を変更しても、戦略に必要な組織文化が根付くわけではなく、社員に求めるスキルがすぐに身につくわけでもありません。組織文化や社員の意識を変えるには、長く時間がかかることを考慮したうえで、計画的に変革を進めていくことが重要です。

7Sに取り組む順番

人事制度改革においては、まずは自社の「7S」全体の変化に目を向け、ハードのSが変わることにより、ソフトのSはどのように変化するのか・変化させていきたいのかを明確にすることが大切です。

人事制度改革の推進における3つの落とし穴

企業にとって「ジョブ型雇用」は「自律型キャリアの推進」とセットで考えねばなりません。なぜなら前項で述べた通り、ジョブ型雇用の推進には、社員個人の強化が必須だからです。

ジョブ型雇用の人事評価は職務の成果で決まります。すなわち社員が望む処遇を得るには、自ら社会変化に適応して成果を収め、自律的にキャリアを高め続けることが求められます。そのため、社員個人が強化を図れる自己啓発が必須となり、同時に企業も社員の自律型キャリアを後押しすることが求められます。

このような背景からジョブ型雇用には、社員の自立型キャリアを後押しするための「自律的学習と成長を支援する自己啓発制度」が必須であり、これらの推進は、人材育成担当者の皆さまでなければ不可能と言えます。では、具体的にどのように支援すればよいか、次項から考えてみましょう。

人材育成担当者に求められる自律型キャリア支援とは?

人事制度を大きく変え、「7S」全体を再設計・再整合させていくことは決して容易なことではありません。単なる制度変更に留まることなく、ハードのSの変更を社員一人ひとりが理解し、納得感を持って受け入れられ、組織の文化として浸透しなければ、組織は変革を遂げられないでしょう。

では具体的には、どのような点に留意しながら社員とのコミュニケーションを進めていくとよいのでしょうか。ここではジョブ型雇用の導入を例に、3つの落とし穴に分類し、その問題点と解決の方向性についてご紹介します。

落とし穴1:社員に人事制度改革を行う必要性や意図が伝わらない

たとえば「ジョブ型雇用導入に伴う新人事制度の概要」のみが先行して開示されてしまうと、社員は「なぜ変えるのか」が分からないので簡単には納得できないでしょう。

評価・報酬など、社員への影響度が高い人事制度変更を円滑に進めるには、概要伝達だけでは不十分です。「どのように変えるのか」の手段だけでなく、企業を取り巻く環境変化とそれに伴う戦略転換が必要である背景や、戦略実行に向けた制度変更の意義が社員に伝わるよう、具体的なメッセージとともに伝え、社員の納得感を得ることが効果的です。

落とし穴2:社員によって異なる解釈を事前に予測できていない

制度変更によって生まれる利益・不利益が社員によって異なるため、自身にどのような影響があるのか判断できず、社員の不安が増幅してしまうこともあります。

人事制度の変更は、必ずしも有利になる社員だけを生むのではありません。立場によっては、既得権を失いネガティブな影響を受けてしまう社員もいるでしょう。

社員によって反応が違うことを事前に予測したうえで先に対策を講じなければ、ネガティブな社員の反応はスピーディーに社内へ蔓延してしまいます。このようなことを想定のうえ、具体性のある適切な情報を丁寧に伝えることが肝要です。

落とし穴3:社員が具体的な行動変容を起こせない

ジョブ型雇用導入や制度変更の目的・概要は社員に伝達されているものの、社員自身が今後すべきことを具体的にイメージできず、目指す方向を見失ってしまうケースがあります。社員がジョブ型雇用の必要性に納得し受け入れたとしても、社員本人の行動が変わらなければ、形だけの制度変更になってしまいます。

社員の行動変化を促すには、会社が期待する「社員へ求める姿(変化)」を具体的に示すことが望ましいでしょう。そこに至るまでの道筋として、会社がどのような機会を与えていくのか示すことも効果的です。

3つの落とし穴に陥らないために

人事制度改革を進めるにあたって伝えるべきこと・事前に想定すべきことは多く、一朝一夕に社員の理解は得られません。社員に腹落ちしてもらうには、丁寧に、何度もメッセージを伝える必要があります。経営層や人事部からのメッセージ発信・情報伝達では足りない場合は、直属の上司から伝えることも有効です。

自社の風土や、誰が影響力を持っているかを把握し、社員へのコミュニケーションを工夫していくことが効果的です。

人事制度改革を推進し、組織変革を進めるためのステップ

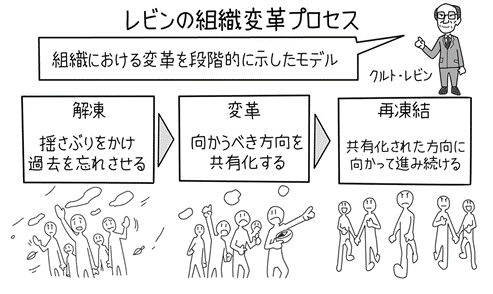

社員の理解を促し、社員の納得度を高めながら戦略実現のための変革を遂げるには、どのようなステップを踏んでいくのがよいのでしょうか。心理学者のレビンによると、変革を遂げるには「解凍」「変革」「再凍結」という3つのプロセスが必要です3)。

解凍

ジョブ型雇用を導入する際には、年功序列制度などの従来の雇用体制で成長し続けてきた組織であるほど、新たな雇用形式を受入れ難い社員が多いでしょう。過去の同質的・安定的な状況を打ち破るためには、最初のステップとして「解凍」が必要です。

組織が変化する必要性を理解・納得させるメッセージをトップが発信し、変革に向けた前向きな意識や健全な危機意識を醸成することで、後々の具体的な施策導入ステップをうまく進めるための土台となります。

変革

変化を受け入れられる土台ができていると、具体的な「変革」である全社戦略の方向転換や制度変更、組織構造改革における施策が受け入れられやすくなります。

ここでは特に、経営の現状と現場の双方をよく知るミドルマネジメント層が、リーダーシップを発揮する必要があります。全社の方針転換を、各部門・部署のおかれている具体的な状況に置き換え発信していくことで、社員一人ひとりの課題意識を引き出し変革の必要性を理解してもらうことが、ミドルマネジメント層に求められる役割といえるでしょう。

再凍結

具体施策の成功の積み重ねと成果の定着により、組織に変革を根付かせていく「再凍結」を踏むプロセスも必要です。変化を生みだす具体的な施策を導入しても、社員が腹落ちできていない場合は効果が継続せずに一時的な変化に留まってしまいます。

導入した変化を組織に定着させるには、社員一人一人が変化の必要性と意義を理解することが必要です。例えばジョブ型雇用の導入によって社員に自律的なキャリア形成・自己成長を求めるのであれば、主体的にキャリアを築く必要性の訴求に加え、求める期待役割の具体化や、あるべき姿の実現に向けて必要な具体行動とスキルセットを明示することは効果的でしょう。さらに、社員が自ら目指すキャリアに向けて自己研鑽に励むことのできる機会として、キャリア研修や公募の研修プログラムなどを用意することで、社員の自律的な行動を促すことができます。

3つのプロセスを通して重要なこと

3つのプロセスを通して重要なことは、影響力を持つ層・人物からのメッセージの発信や、継続した丁寧な働きかけをすることです。たとえば「解凍」のプロセスでは、トップが社員に直接届く形で、自社の置かれている状況と変化の方向性を訴えていくことが、社員の行動変容を促す適切な危機意識醸成につながる場合があります。

自己啓発制度(選択型研修)を活用した個人のキャリア開発のポイント

皆さんの会社では、個人のキャリア開発をどのように考えておられるでしょうか。「個人で考えるべきだ。企業が口出しすべきでない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし昨今、社員の主体的なキャリア開発を企業が支援する重要性は高まっています。

本コラムでは、個人のキャリア開発を企業が支援する上で考えるべきポイントについて触れ、具体的な手法として自己啓発制度の企画・運用について紹介します。

キャリア開発とは?

キャリア開発とは、キャリアを中長期的な視点で構想し、それを実現するために必要な経験やスキルを獲得していく活動全般を指します。未来の個人の姿を具体的に描き、現状との差分を埋めるための機会や能力開発を設計/実行します。

一般的にイメージされるのは、外的なキャリア(職業や役職)プランを実現するための活動です。しかし昨今は、内的なキャリア(働きがいややりがい)を充実させるための活動も重視されつつあります。社員全員が昇進・昇格を続けていくというキャリア設計が難しくなっていることや、ライフプランが多様化していることなどから、内的キャリアにも目を向けていく必要が増しています。

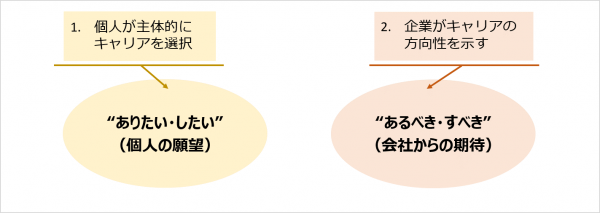

「キャリア開発」というと、下図のように個人主体の活動と企業主体の活動に分けて捉えられていることが多いように思います。

個人が主体的にキャリアをデザインして、自らの能力を開発する

個人が将来の姿を描き、そのためのプロセスを自ら設計して実行することです。個人が個人のなりたい自分に近づくことを目的とした、自己実現のためのキャリア開発と言えます。

例としては、就きたい職業に転職するために資格を取る、異動したい部署があるので社内公募に手を挙げる、今の仕事でさらに成果を出したいからビジネススクールに通うなどの活動です。

このキャリア開発のメリット/特長は、個々の高いモチベーションに支えられることです。企業が積極的に介入せずとも、社員が能動的に成長をしてくれることを期待できます。

一方デメリットは、企業からの期待と個人のありたい姿にずれが生じる可能性があることです。ずれをすり合わせる機会がなければ、企業で活躍してほしい社員が退職してしまうかもしれません。また、自ら率先してキャリア開発できる社員は、稀だと考えた方が良いでしょう。多くの社員は、自分のありたい姿が分からない、何となく描けているが具体的な行動が描けない、という悩みを抱えているものです。

企業が社員のキャリアの方向性を決め、異動や育成を行う

2つ目は、企業が社員のキャリアの方向性を示し、企業が設定したあるべき姿に社員を近づけていこうとする、企業主体のキャリア開発です。このキャリア開発の目的は、企業が従業員という経営資源を有効に活用して成果を挙げることです。

たとえば、管理職任用者を決めて管理職に必要な知識をインプットする、スキル不足で成果を挙げていない社員に指導・育成を行うなどです。人材ローテーションも、社員に次の仕事経験・成長機会を与えようとする、企業主体のキャリア開発の1つです。

企業主体のキャリア開発のメリットは、企業の経営戦略や部門目標に紐づけたスキル開発が行えることです。

一方デメリットは、社員がやらされ感を持つことです。たとえ企業が求めるスキルであっても、個人として必要性を感じない/興味がわかない分野のスキル開発は、学習のモチベーションや学習効率が落ちてしまい、期待通りの結果を得られないことがあります。また、人事異動という手段が制限されつつある点も要注意です。会社都合による転勤は受け入れられにくくなっており、計画的な人材配置を熟慮していく必要があります。

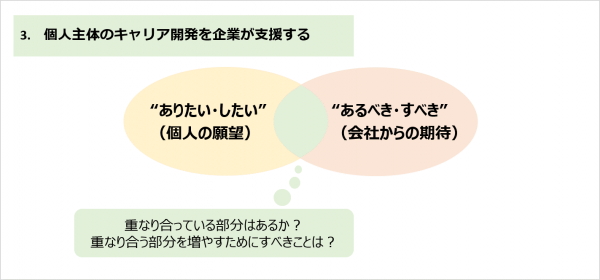

キャリア開発の理想の進め方

ここまで「キャリア開発」を社員が自己責任の元で行うのか、または会社が管理・決定するのかという2種類に分けて述べてきました。しかしこの2つのキャリア開発は、それぞれ別のものとして進めることが、組織の成果につながり、組織で働く個にとっても望ましい状態と言えるのでしょうか。

本来は、社員個々人が自己実現を行いながら、組織の期待も果たしているのが理想の状態です。もちろん社員にとって仕事で自己実現できているというのは働きがいのある状態です。会社にとっても社員が成果を発揮しつつ組織への帰属意識も高い状態であれば、自社内で成果を発揮し続けてもらうことが期待できます。

この状態を目指して、企業が個人のキャリア開発を支援する(企業によるキャリア自律支援)必要性が注目されています。次項では、「企業によるキャリア自律支援」の考え方について解説します。

キャリア開発を個人と企業で行う、キャリア自律支援とは?

キャリア自律支援では、個人と企業が二者でキャリア開発を推進していきます。

キャリア自律支援において重視すべきは、社員が自らありたい姿を描き、実践していくこと。その達成に向けて企業は、個人のありたい姿と企業の期待とをすり合わせながら支援していきます。

キャリア自律支援には、以下のようなメリット・デメリットが見込めます。

個人へのメリット

- 現在の仕事に対する動機付けが高まり、モチベーション向上につながる

- 現在の仕事での期待役割を果たしながら、能力・スキルの更なる発揮・開発を自主的に行える

- キャリア開発を自分事として捉えることができ、不意なキャリアチェンジへの対応力を高められる

企業へのメリット

- 社員のキャリアへの納得度が増し、自社へのエンゲージメントが高まる/離職率低下につながる

- 能力開発に前向きな人材の持つ新しい知見や専門性を組織内に取り込むことができる

- 仕事に対して社員をアサインする際に、能力・経験だけでなく、その仕事への意欲の高い人材を見つけることも可能となる

デメリット

一方デメリットは、実際の運用が難しいことです。個のありたい姿と会社の期待をすり合わせ、重なり合う部分を納得のいく形で見つけることは、非常に難しいものです。これらは制度を作るだけで解決できるものではなく、運用中の上司・部下の対話が大きな鍵を握っています。上司と部下の対話をサポートするため、キャリアアドバイザーを社内に置く企業も増えています。

個人のキャリア開発を企業が後押しするのは簡単ではありません。その認識のもと、制度の企画と、特に運営に工夫を凝らしていきましょう。

自社はキャリア自律を支援すべきか?

ここまで読まれた皆さまは、キャリア自律支援についてどのように感じられましたか? 多くの方は、難しそうと感じたのではないでしょうか。

「個人のありたい姿は個人に委ねておけばよい」、「キャリアパスは会社が示すから、個人で考えなくてもよい」、「ある程度は主体性を持ってほしいが、大枠は会社のあるべき姿に従ってほしい」と考える方は多いでしょう。

しかし筆者は、ぜひ読者の皆さまの会社には、キャリア自律支援という考え方を持って社員の育成に取り組んで頂きたいと考えています。やらされ感ではなく組織への貢献意欲を持って日々の仕事で創意工夫する人材、自身の成長について自分と組織の両方のことを考え努力できる人材が自社内に増えれば、変化の激しい現在において、自社の競争優位性の源泉になるはずです。

10年後の自社の姿、自社における働き方を想像しながら、個を支援し、かつ組織にもしっかりと貢献してもらう価値/仕組みを考えていただきたい。そのための具体的な取り組みの一つとして、自己啓発制度について次項で取り上げます。

自己啓発制度でキャリア自律を促進するには?

キャリア自律を支援するには、具体的にどのような育成施策があるのでしょうか。1つの手法として、自己啓発制度があります。

しかし、ただ自己啓発制度を導入するだけでキャリア自律が進んでいく訳ではありません。ここでは、自己啓発制度でキャリア自律を促進するポイントをご紹介します。自社の状況を振り返ったり、改善を検討したりする上でのヒントにしてみてください。

会社からのメッセージ・情報の発信

学び続けることに対するメッセージの発信

自身のキャリアについて考え、それを実現するために能力開発してほしいというメッセージを発信することが大切です。自己啓発制度を導入していても、「学んでほしい」というメッセージが社員に伝わりきっていないことがあります。

社長や人事部長に協力を仰ぎ、「学んでいる社員を支援する」「自ら学び続けてほしい」というメッセージを、常日頃から発信していきましょう。

会社の期待と自己啓発プログラムの紐づけを共有

会社の期待を明確にし、その期待と自己啓発プログラムとの関連性を伝えることも重要です。

具体的には、役割や資格に応じたスキルマップと自己啓発プログラムを紐づけたり、異動が多い会社であれば職種に応じた推奨プログラムを提示したりするとよいでしょう。

プログラム内容の選択

プログラムの選択と集中

自己啓発制度の選択肢を増やしすぎてしまうことには、注意が必要です。選択肢が増えすぎて、社員が学ぼうとしても選べない(選びきれない、選ぶ意欲を失ってしまう)、という企業を多く見かけます。

既に制度を設けているのであれば、通信教育やeラーニングは、今何種類あるでしょうか? 導入時から入れっぱなしのものがないでしょうか? 同じような内容の通信教育が多い場合には、コース同士で代替できないか考えましょう。

キャリア自律支援というスタンスを取る上では、全ての教育プログラムを会社が用意する必要はありません。個別性の高い能力開発は会社が用意するのではなく、社員個々人が探して自己の責任の元で行ってもらうという考え方も必要です。

ポータブルスキルを学べるプログラムの充実

会社から提供するプログラムとして、充実させておきたいのは、今の仕事から次の仕事への持ち運びができ、再現性の効くポータブルスキルを強化するプログラムです。

キャリアの変化に対応できる個を育成するというメッセージを発信し、社員には再現性の高いスキルを身に着けてもらいましょう。

管理職層に自己啓発制度を認知してもらい、サポーターになってもらうこと

キャリア自律を促すための自己啓発制度の運用には、上司の関わりが欠かせません。

上司が次のキャリアステージを示しながら学習を促したり、今の仕事でつまずいている時に参考となるプログラムを紹介したりすることが、自律的な能力開発を促します。

管理職層に自己啓発制度を認知してもらう努力を怠ってはいけません。

組織全体で学習の風土を醸成すること

同僚・同期という近しい存在が学んでいることも、自律的な能力開発に影響を与えます。

受講者同士が集まり自己啓発制度で得られた気づきを共有し合う、同じプログラムを学習している社員同士の勉強会を奨励する、など学びのコミュニティづくりを行うことは効果的です。

1) Kolb, D. A., “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development”, Prentice Hall, 1984を基にグロービスにて作成

2) 引用:GLOBIS 学び放題、”7S“、2022年1月に確認

3) 引用:GLOBIS 学び放題、”レビンの組織変革プロセス“、2022年1月に確認