ジョブ型雇用の基礎知識

日経225企業

取引実績

集合研修

有益度

評価

導入

企業数

受講

者数

ジョブ型雇用とは? ジョブ型雇用のメリット・デメリットは?

皆さんはジョブ型と聞いて、どのような言葉を思い浮かべますか?「成果主義」「退職勧奨」、「ジョブディスクリプション」・・・。様々な単語が思い浮かぶでしょう。しかしこれらの単語に翻弄されてしまい、ジョブ型の前提を見失ってしまうと、ジョブ型雇用の導入がうまくいく可能性は低くなってしまいます。

本コラムでは、ジョブ型雇用と日本型雇用の差分を説明しながら、互いのメリット・デメリットについて解説していきます。

ジョブ型雇用とは? 日本型雇用と何が違うのか?

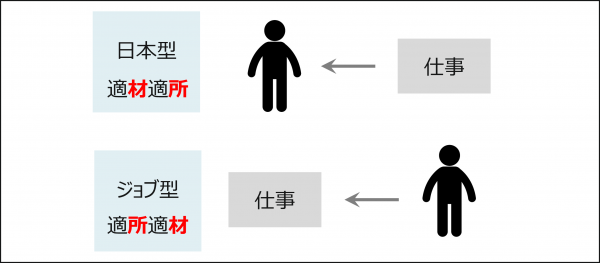

ジョブ型雇用とは、ジョブに人を付けるという考え方に基づく雇用形態です。一方で日本型雇用は、人に仕事を付けるという考え方に基づく雇用形態です。

日本型雇用は適材適所、ジョブ型雇用は適所適材と言い換えることもできるでしょう。

日本型雇用とジョブ型雇用の違い

この前提を押さえた上で、日本型雇用とジョブ型雇用の細かな違いを押さえていきましょう1)、2)。

| 項目 | 日本型雇用 | ジョブ型雇用 |

| コンセプト | 誰もが階段を上れる社会の実現 | 誰もが主体的な選択ができる社会の実現 |

| 会社と社員の関係 | 保護者・非保護者-人に仕事をつける | 対等 仕事に人をつける |

| 等級制度 | 職能資格制 | 職務等級制 ※狭義のジョブ型 |

| 人材の流動性 | 低い | 高い |

| 要員計画 | 既存社員+新卒ー定年 | 事業計画ベース |

| 採用 | 新卒一括+中途 | 職種別 |

| 配属・転勤(キャリア) | 会社裁量 | 本人同意・公募中心 トップ候補は戦略的に異動・配置 |

| 教育 | 階層別中心 | 本人希望ベースのe-Learning トップ候補はサクセッションで選抜育成 |

| 報酬 | 内部公平性重視(貢献・年功で配分) 賞与は個人成績より会社成績重視 | 外部競争力重視(職種別市場価値) 賞与は個人成績(と部門成績)重視 |

| 評価 | 処遇決定目的中心-能力評価 | ハイパフォーマンス管理・人材開発目的中心 成果評価 |

| 退職 | 定年退職・自己都合退職 | 退職勧奨あり |

| 人事権 | 昇給・賞与・昇格は中央集権的に決定 | 中央は人件費ファンド配分を決定 昇給・賞与・昇格は現場で決定 |

大切なことは、それぞれに目的・コンセプトがあり、その実現に向けて表1の各項目がすべて縦方向につながっている(エコシステムである)という点です。

例えばジョブ型雇用であれば、目的は「誰もが主体的な選択ができる社会の実現」であり、その手段としてジョブ型雇用を選択するわけです。そのため、ジョブに対して人が契約することになり、会社と従業員の立場は対等になります。

この前提を踏まえると、仕事に人をつけるので、等級(ランク)は職務等級制になります。また、契約が仕事と人との間で結ばれるため、人材の流動性は高くなりますし、要員計画も事業計画ベース(空いた仕事に人を補充する)になります。

その結果、採用は新卒一括では不適切となり、ジョブごとに必要な人をそろえる職種別になります。配置や転勤も、本人が「このジョブをやります」と選択し、自身で決めるのです。

日本型雇用においても、本質は同じです。「誰もが階段を登れる社会の実現」が目的であり、そのために日本型雇用が選択され、各種人事制度が整備・整合されています。

ジョブ型の教育

読者の皆様の興味が高い、ジョブ型の教育について詳しく見てみましょう。

教育も他の人事制度と同様、本人の希望をもとに進められます。たとえば人事は、eラーニング・公募型の集合研修・社外派遣のスクールなどを選べるような仕組みを整備し、従業員はそのリストを見て、興味関心の高いものを選んで受講します(参考:自己啓発制度(選択型研修)を活用した個人のキャリア開発のポイント)。

一方で注意せねばならないのは、選抜育成の重要性です。自社にとって重要な経営層やリーダー層の育成は、計画性が必要です。社員の自律的なキャリアを支援しつつも、必要な時に社内に重要な人材がいない、ということは避けなければなりません。サクセッションプランの重要性は、ジョブ型雇用においても変わらないものです。

仕事に人をつけるという大前提があるため、自動的に他の人事施策の方向性は定まります。もし皆様の会社がジョブ型への転換を考えているのであれば、各人事施策が全部つながっている(エコシステムである)かどうかを踏まえながら、慎重に進める必要があるでしょう。

ジョブ型雇用のメリットとデメリット

このようにジョブ型雇用も日本型雇用も、それぞれ目指した世界・目指した社会・目的があり、全体が連動したシステムになっています。そのため、どっちが良い・悪いという議論は不適切です。両者にメリット・デメリットがあり、社会や自社の状況に即した雇用制度を導入すべきといえます。

日本型雇用とジョブ型雇用のメリット・デメリットを、表にまとめました。

| – | 日本型雇用 | ジョブ型雇用 | |

| 企業 | メリット | ✔空席は縦横の玉突き異動で対応でき、末端の新人を1人採用すればよい(魔法の人事補充) ✔採用段階で社員が恩義を感じやすく(能力無いのに採ってくれた)、終身雇用が前提となるため、従業員ロイヤリティが高まりやすい | ✔人材の流動性が高く、新しい考えが生まれやすい ✔即戦力のため、教育投資を抑えられる ✔市場価値ベースで報酬額や人員調整が可能なため、環境変化に即した人材戦略が採りやすい |

| デメリット | ✔解雇のハードルが高く、臨時の人員調整が困難 ✔等級内容と職務内容にずれが生じやすく(等級は高く職務は低い)、人件費の過払い感が出る ✔人材の均一性が高く、「変化」に対応しにくい ✔「男性ホワイトカラー正社員」想定で他とのひずみが出る | ✔社内での横異動ができないため、空席補充が難しい ✔外部採用は同業種・同職種と限られた小さなパイの取り合い・引き抜合いとなり、有形無形のコストが発生する ✔ポストが埋まっている場合は人材流出に繋がりやすい ✔職務の定義・序列付け、その修正等の運用が難しい | |

| 従業員 | メリット | ✔「誰もが階段を上れる」仕組みが担保されている ✔一つのポジションで失敗しても再チャレンジできる | ✔自らの意思でキャリアの方向性を選べるので、専門的な能力・知識の向上に励みやすい(キャリアの選択肢増) ✔明確なジョブが決まっているため、突発作業等での長時間労働になりにくい ✔成果次第で自ら望む処遇を得やすい |

| デメリット | ✔いつも背伸びした仕事が課され、長時間労働となりやすい ✔一度階段から外れると追いつけず格差が生まれる ✔就職が人生一度きりの賭けになりやすく、新卒での就職に失敗した若者は不幸な境遇になりやすい ✔会社都合の異動や転勤を受け入れる必要がある | ✔スキルのない新卒者は就業機会に恵まれない ✔幼少期から半ば強制的に学業成績によって振り分けられる ✔雇用が不安定になりやすい | |

日本型雇用のメリット・デメリット

日本型雇用のメリットとして、会社と従業員の関係性が挙げられます。

終身雇用のもと、会社は従業員のことをずっと守ってくれる存在です。従業員のロイヤリティは高まりやすいですし、従業員からすると誰もが階段を上れる、頑張っていればいつかは昇進・昇格できていく。そんな仕組みがある程度担保されています。

何より会社としては、どこかのポストが空いても、新卒採用で社員数を確保しておけば、パズルのように会社がコントロールして埋めていくことができる点(魔法の人員補充)は、手放しがたいメリットです。

日本型雇用のデメリットとしては、人員の硬直化による整理の困難さ・賃金の高騰が挙げられます。従業員目線では、会社に庇護されるというメリットの対価として、長時間労働や異動・転勤を甘受せねばならないかもしれません。

ジョブ型雇用のメリット・デメリット

ジョブ型雇用のメリットは、人材の流動性が高いため、知と知の掛け合わせで新しい考えが生まれやすい環境を作り出せる点です。従業員としては、自らの意思でキャリアを決めやすい点がメリットと言えるでしょう。生活次第で自ら望む処遇を選び取り、上がることも下がることも、すべては自分次第。自分でコントロールできる主体性を生み出しやすい環境です。

一方ジョブ型雇用のデメリットは、ジョブにあった人材確保の困難さと人材流出のリスクが挙げられます。競合との人材引き抜き合戦により、お互いに消耗する可能性もあります。従業員としては、雇用の不安定さが最も大きなデメリットといえます。VUCAの時代、10年後も自身のジョブは保証されていないという点を考慮し、キャリアを能動的に磨いていかなければなりません。

ジョブ型雇用が注目される理由

ジョブ型雇用とは、あくまで手段です。手段の手前には、何の問題を解決するためにその手段を選択するのかを明確にせねばなりません。ビジネス環境の問題なのか、組織・制度の在り方の問題なのか、働く人や働き方の問題なのか・・・皆様の会社では議論されていますでしょうか。

本コラムでは、ジョブ型雇用が最近注目されている理由を、マクロ環境から紐解いていきます。なぜ注目されているかを理解できると、導入の要否も判断できるようになるはずです。

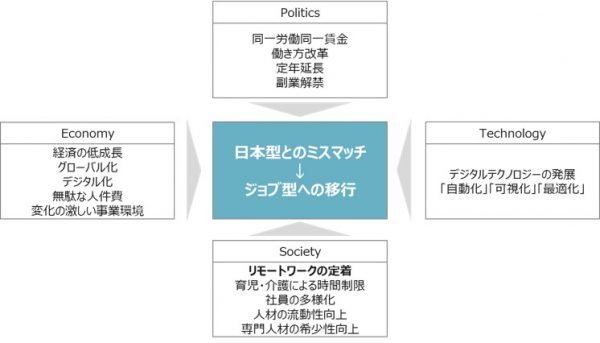

ジョブ型雇用の必要性を、マクロ環境から紐解く

ジョブ型雇用は、なぜ注目されているのでしょうか。皆様からよく聞かれるのが、コロナ禍によるリモートワークの浸透が理由だ、というものです。たとえば以下のような論理です。

- リモートワークにより仕事が見えにくくなったので、仕事の見える化(定義)が必要になった

- そのため、定義した仕事に対して結果で評価を行う必要がでてきた(成果主義の必要性)

- 結果、ジョブ型雇用が必要になった

このような論理は、少し危険です。なぜならば、仕事の見える化=成果主義ではなく、また、成果主義はジョブ型でなくとも実現できるためです。

マクロ環境を紐解いてみると、さまざまな状況が積み重なった結果、日本型雇用が現状とミスマッチを起こし、ジョブ型雇用へのニーズが高まっていることが伺えます。リモートワークの浸透だけが理由ではない、ということです。

より本質的な理由に絞ると、ジョブ型雇用が注目される理由は3つにまとめることができます。1つ目は新たな価値創造の必要性。2つ目は日本型雇用の競争優位性の低下。3つ目は日本型雇用の内部崩壊です。

次項より、これらについて詳細を見ていきましょう。

ジョブ型が注目される理由1:新たな価値創造の必要性

多くの日本企業に今、求められていることは、新たな価値の創造です3)。

VUCA(変化が激しく先行き不透明な社会情勢を指す言葉)の時代において、今までの勝ちパターンである規模拡大・効率性だけを追い求めていては、継続的な成長は困難です。

新しい知を創り出すには、既存の知と既存の知を掛け合わせることが求められます。ということは、既存の知の質・量が重要ということです。個人の質を高めつつ多様性を増やしていくことで、知を社内に蓄積することが、新しい価値創造には不可欠です。

個人の質を高めるには、キャリアの自律や世間で通用する力を身に付けてもらう必要があるでしょう。多様性の面では、いわゆるダイバーシティ。働き方・採用・処遇など、多様性を受け入れられるHRM・組織風土の構築が不可欠です。

このようなことを実現するには、ジョブ型雇用の方が推進しやすい、ということです。

ジョブ型が注目される理由2:日本型雇用の競争優位性の低下

2つ目は、日本型雇用の競争優位性の低下です4)。

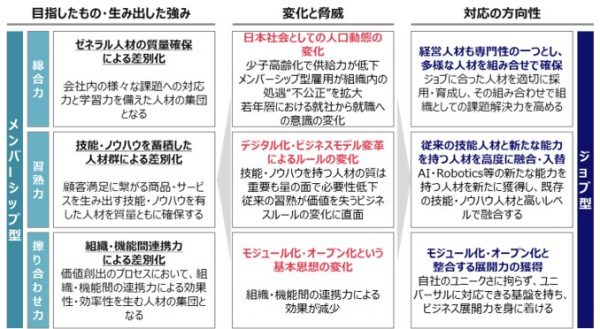

まず認識しておいていただきたいのは、日本型雇用にも良い面があるということです。総合力、習熟力、すり合わせ力といった強みを、日本企業にもたらしてきました。

日本企業は強みを活かして競争優位性を獲得し、日本型雇用は誰もが階段を上ることのできる仕組みとして定着しました。日本経済は順調に伸び続け、経済が伸びている間は日本型雇用が大きな強みとして機能する、良いサイクルを形成していたのです。

しかし強みは今、変化と脅威にさらされています。たとえば日本社会の人口動態の変化(少子高齢化)、デジタルによるビジネスモデル変革、モジュール化・オープン化などが挙げられるでしょう。

変化と脅威に対応するには、多様な人材の組み合わせで闘う・新たな能力を持つ人材を自社に融合する・社外との連携を積極的に推進する、などの対策が必要です。これらの実現には、やはりジョブ型の雇用制度のほうが適している、ということです。

ジョブ型が注目される理由3:日本型雇用の内部崩壊

3つ目の理由は、日本型雇用の内部崩壊です。

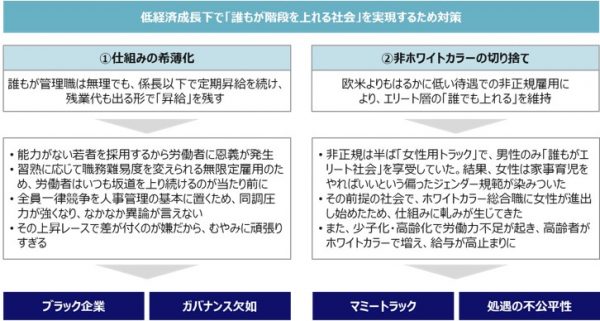

日本型雇用の内部崩壊とは、誰もが階段を上り続ける仕組みの維持が困難になったということです。社会・会社が成長し続けないと、誰もが階段を上ることはできませんが、日本はご承知の通り低経済成長下にあります。

そのような中にあって、日本企業も仕組みを維持しようと四苦八苦してきました。そのための手段として、仕組みの希薄化や非ホワイトカラーの切り捨てがあります。

希薄化というのは、係長以下においては定期昇給を続けて、かつ残業代も出る形で昇給を残すことです。一方切り捨てというのは、欧米より低い待遇で非正規雇用をし、正規雇用のエリート層だけでも定期昇給・昇格を維持しようというものです。

しかし、無理をして日本型雇用を維持しようとした結果、様々なひずみが生じてしまいました。その結果、ブラック化・ガバナンスの欠如や、マミートラック・処遇の不公平性などが社会問題として生じてしまったのです。

ひずみが社内から頻出してくると、いよいよ内部から仕組みが成り立たなくなってしまいます。その結果、ジョブ型雇用のような手法が、注目されているのです。

人材育成の観点から考える、ジョブ型雇用の導入

本コラムを読んでいる方の中には、「ジョブ型雇用に合わせた教育を考えるように」と言われて困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのためにやることは多々ありますが、筆者は大きく2つの論点に整理できると考えています。1つ目は、さまざまな施策とのねじれをどう解消するか。2つ目は、ジョブ型雇用の推進を後押しできているか、です。

本コラムでは、1つ目の論点を主に解説していきます。2つ目の論点については、動画で解説していますのでそちらもぜひご覧ください。

なぜ日本企業では、ジョブ型雇用の導入が難しいのか

ジョブ型雇用の導入に当たり、まず考えるべき点は他施策との矛盾(ねじれ)です。特に日本企業では、ねじれが発生しやすいと言われています。

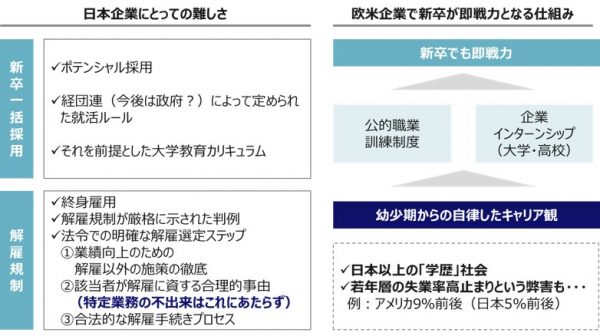

なぜかというと、日本の雇用システムの総体が、ジョブ型に適合したものになっていないからです。日本型雇用による新卒一括採用・終身雇用という世界観は根強く、低い人材流動性と人材情報の閉鎖性の原因となっています。

日本の社会環境が、日本型雇用と親和性がある点も理由の1つです。たとえば日本の大学教育のカリキュラムは、職業観・キャリア観を日本型雇用と結びつけて考えやすい構成になっています。

一方欧米では、長期で自分の専門性を磨く仕組みが整っています。たとえば公的な職業訓練制度やインターンシップ制度。さらに前提として、幼少期から自律したキャリア観を持つよう教育されている、という点も見逃せません。

企業としても社会としても、欧米と日本では環境・仕組みが異なっているため、日本社会におけるジョブ型雇用の導入は難しいのです。

ジョブ型雇用の導入によって生じるねじれ

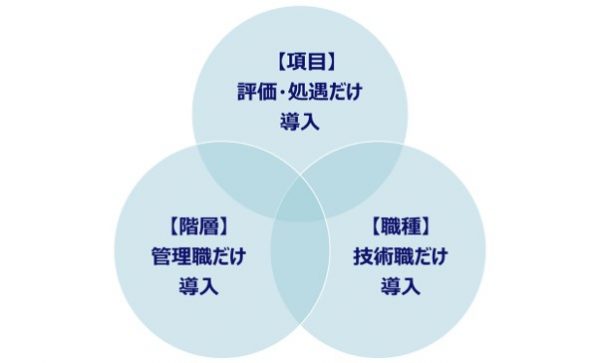

一方でマクロ環境の変化に対応するため、ジョブ型への転換を余儀なくされる企業も多いでしょう。その結果日本では、ジョブ型の部分導入が加速すると考えられます。

部分導入、すなわち「項目」「階層」「職種」のいずれか一部に、ジョブ型雇用の考え方を導入するというものです。

たとえば項目であれば、評価・処遇だけでもジョブ型の思想に合わせる。階層であれば、管理職だけでもジョブ型にしていく。職種であれば、技術職だけでもジョブ型にしていこう。このように、まずは一部分だけ導入していく企業が増えていくのではないでしょうか。

部分導入が進んだ結果、ねじれが生じます。なぜかというと、ジョブ型というのはエコシステムであり、すべてがつながっているからです。一部分だけ導入しようとすると、他の部分と矛盾・ねじれが生じてしまうのです。

このねじれを解消するようなサポートこそ、人材育成の観点から手を打たねばならない施策です。

項目へ部分導入する場合

たとえばジョブ型の思想を導入しつつ、新卒一括採用と定年退職は継続したとしましょう。

新卒一括を継続した結果、社員の即戦力化は達成できず、新入社員のリソースがだぶついてしまいます。また定年退職を継続すると、社内で成果主義志向が高まらず、生産性が上がりにくいというねじれも考えられます。

このねじれを教育でサポートする場合、たとえば自らの専門性を考えるようなキャリア教育、適切なOJT推進のためのマネジメント教育、ライン責任者とメンバーが志・キャリアを丁寧にすり合わせるための対話教育、といったものを用意することが考えられます。

階層へ部分導入する場合

たとえばジョブ型を管理職層のみ導入し、一般社員は日本型を継続したとしましょう。

いくら管理職層とはいえ、今まで日本型で働いてきた人が突然、「あなたは管理職なので、これからはジョブ型で働いてください」と言われても戸惑ってしまうでしょう。また管理職層に昇進すべき人を見定めにくくなる、という弊害も生じます。

このねじれを教育でサポートする場合、たとえばジョブ型が必要な背景・理由を身につけるための経営視点の教育、マネジメントスキルを身につけるための選抜教育、といったものを用意することが考えられます。

職種へ部分導入する場合

たとえば技術職のみにジョブ型を導入し、他の職種は日本型を継続したとしましょう。

すると、異なる文化が同じ会社内に存在することになり、会社としての一体感や社員の帰属意識・エンゲージメントが高まりにくくなります。

このねじれを教育でサポートする場合、矛盾を社内に内包することの説明責任とジョブ型推進をやりきるための経営者の事業理解・胆力強化プログラムや、エンゲージメントを上げていくための社員向けのキャリア教育・ライン責任者向けの教育、といったものを用意することが考えられます。

おそらく日本において、ジョブ型雇用の部分導入は加速するでしょう。そのため、人材育成担当者に求められる役割は、部分導入によって生じるねじれを事前予測し、教育でサポートする体制を整えておくことなのです。

ジョブ型雇用がうまくいかない理由と難所の乗り越え方

本コラムでは、日本型雇用からジョブ型雇用に移行する際、陥りがちな難所の乗り越え方について、お伝えします。

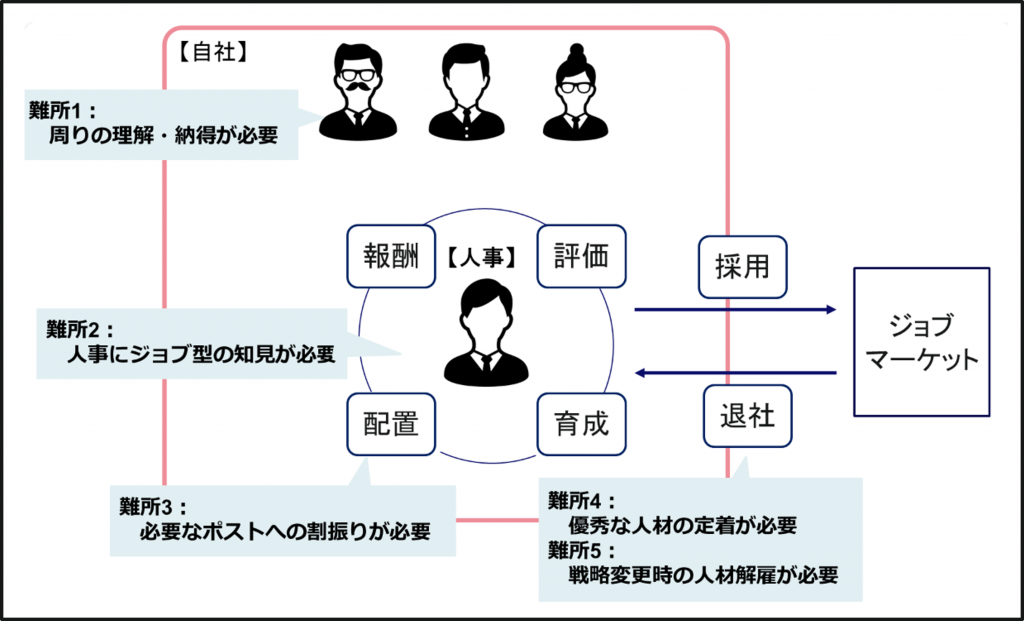

雇用形態の変更は、会社にとって大きなインパクトがあります。いざ変更するとなると、人事部門が中心的存在を担うことが多いです。人事の皆様の認識が成功を左右するといっても、過言ではありません。

日本型雇用からジョブ型雇用に移行する際に陥りがちな難所

現状、皆様が所属されている会社の多くは、日本型雇用ではないでしょうか。一方で、環境変化の激しい昨今、ジョブ型雇用への移行はますます進んでいくと考えられます。

日本型雇用からジョブ型雇用に移行する際に、陥りがちな難所を確認しておきましょう。コーン・フェリーの調査結果を基に、難所を5つにまとめました5)。

(難所1)経営陣・現場責任者、社員などの周りの理解・納得を得ること

ジョブ型雇用への移行は、人事システムの変更ではなく、「組織変革」といえます。なぜなら、日本型雇用からジョブ型雇用に移行する際、ほぼ全ての人事システムを変更する必要があるからです。

人事システムの変更は、すなわち会社にとって必要とされる社員像にも影響があることを意味します。当然、影響範囲は、組織全体です。

それだけの大きな変更に対して、ステークホルダー全員が、最初からポジティブに捉えるとは考えにくいです。会社に必要とされる社員像が変化するということは、その変化に適応しきれない人も発生するからです。周囲の理解・納得なしには進められない難しさがあります。

(難所2)ジョブ型に対する専門的な知見がない中で、人事がジョブ型雇用を設計運用すること

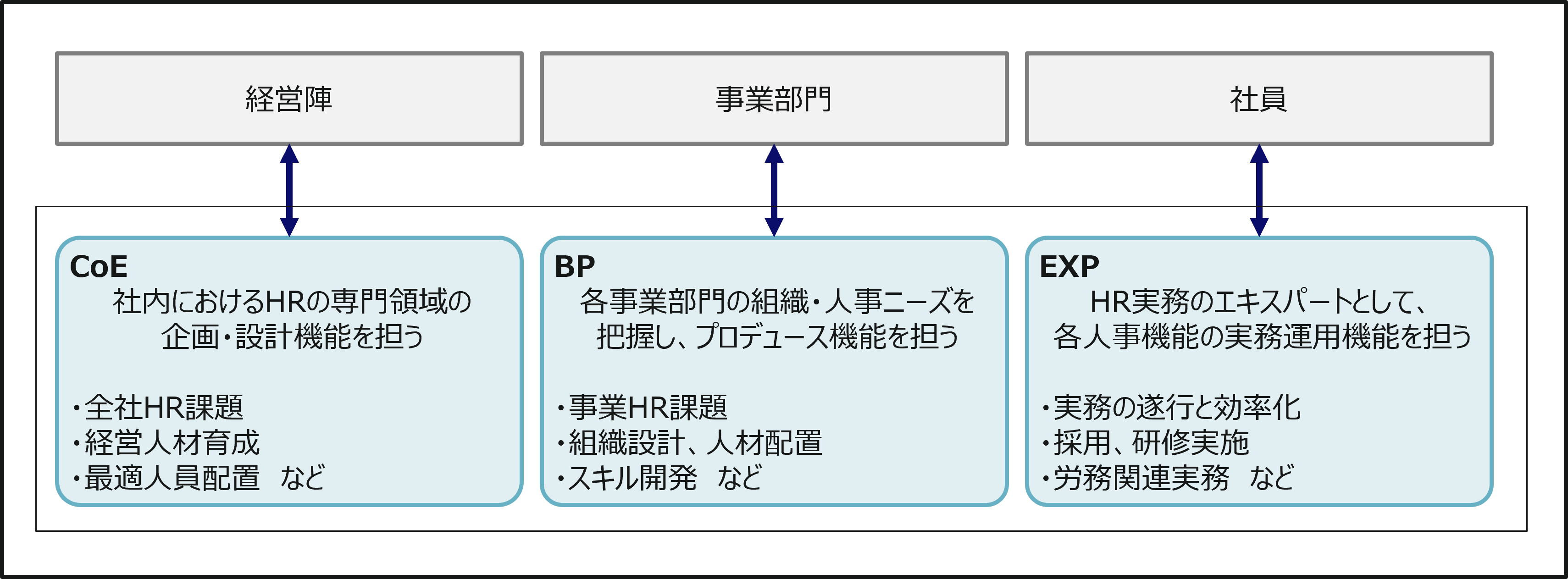

ジョブ型雇用においては人事の役割は大きく分けて3つに分けることができます6)。

・全社人事戦略を担う機能:CoE(センターオブエクセレンス)

・事業戦略を担う機能:BP(ビジネスパートナー)

・実行部隊を担う機能:EXP(エキスパート)

従来の日本の人事の場合、管理職レベルはCoE、メンバーレベルはEXPの役割を求められることが多いです。それゆえ、CoEとEXPを担える方はいても、BPの役割を担ってきた方は少ないのが現状です。

(難所3)必要なポストに必要な人を割り振ること

ジョブ型雇用では、人材の異動を自由に行えなくなるため、離職者が発生した時にポストが空いたままになりやすいです。また、年功序列型から移行する途中の企業では若手が抜擢されると、ベテラン社員からの妬み、不満が生まれ、抜擢された若手社員が現場で周りの人の力を借りにくくなるリスクもあります。

(難所4)優秀な人材を定着させること

ジョブ型雇用ではスペシャリスト(専門家)が育ちやすいです。ジョブ型は役割や仕事に対して評価・報酬が決定されるため、社員の方々はさらに難易度の高い仕事を担えるよう、個人の能力開発に励みます。

さらなる専門性の向上を目指し、転職を選択する方も増加するでしょう。また、そうした専門性は他社の同じ職種でも活用できるため、転職市場からも高い評価を受けます。

人材獲得競争が熱を帯びると、優秀な人材は他社からより高いオファー金額を提示され、引き抜きのリスクが高まります。

(難所5)戦略変更時に人材を入れ替えること(人材の解雇)

日本は解雇規制が厳しく、退職勧奨のハードルが高いです。戦略の変更に従い、人材を解雇しようとしても、人材の入れ替えがうまくできない可能性があります。

ジョブ型雇用を進めるうえで、押さえておきたいポイント

ジョブ型雇用に移行する際、陥りがちな5つの難所を確認しました。それぞれの難所を乗り越えるため、押さえておきたいポイントを解説します。

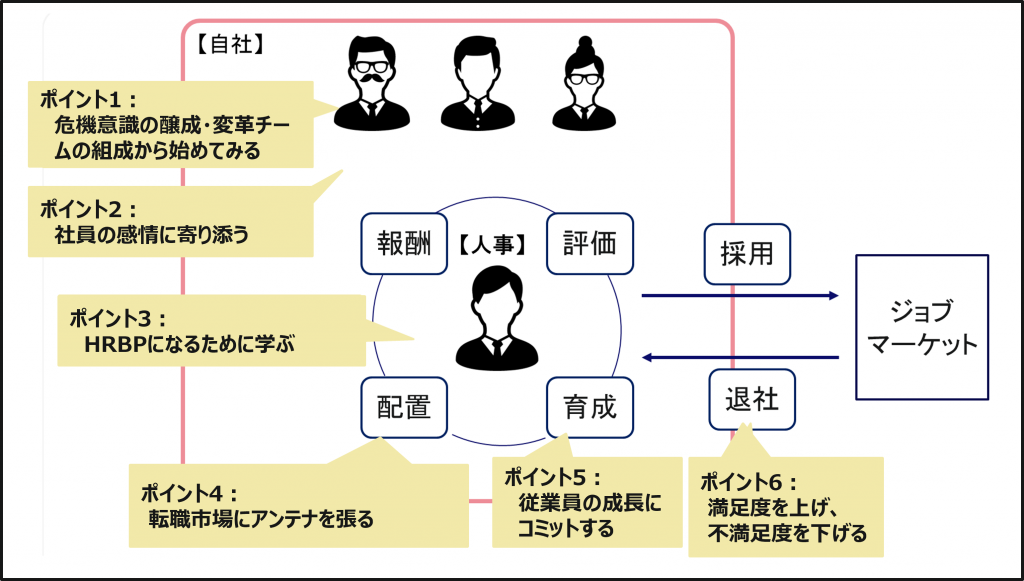

ポイント1:危機意識の醸成と、変革チームの組成から取り組んでみる

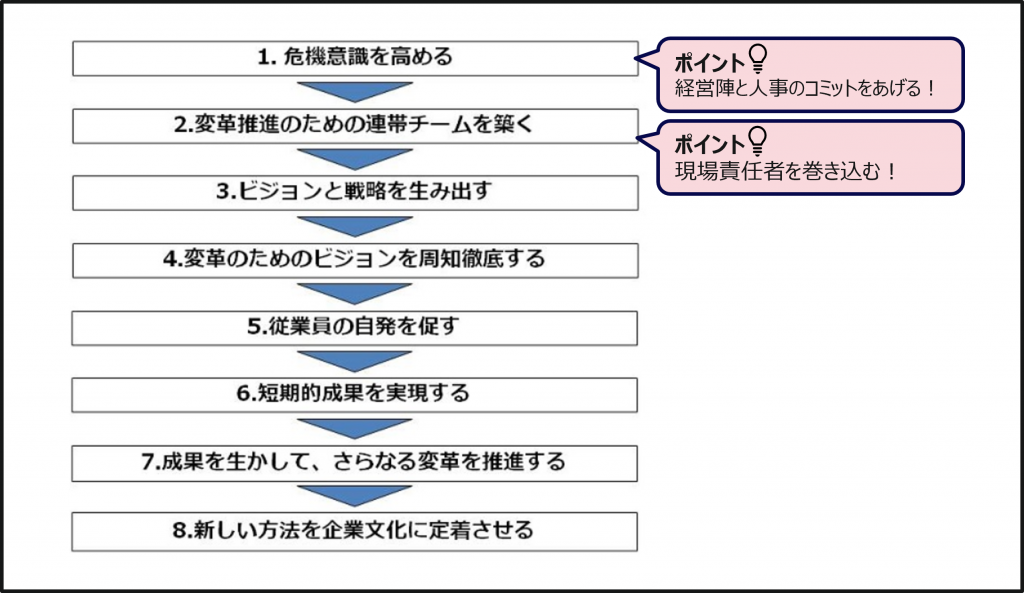

組織を変革する際の定石として、ジョン・コッターの8段階のプロセスというフレームワークがあります7)。

組織を変革する際には、まずは経営陣の危機意識を醸成することが重要です。そのためには、「ジョブ型雇用に取り組まなかった場合、自社にはどのようなリスクがあるのか?」という問いに対する考えを言語化し、経営陣と共有する必要があります。

そのうえで変革推進にあたって、現場責任者を巻き込んだ変革チームを組成する。このプロセスを踏むことで、組織変革に向けての理解・納得を得ることができます。

ポイント2:社員の感情に寄り添う

若手抜擢の阻害は、主にベテラン社員の感情面の葛藤が原因です。対応策として、経営トップや人事が何度も繰り返し、ジョブ型雇用の意義・意味を伝え続けることが必要です。

場合によっては人事が個人面談を行うと良いでしょう。特に移行期については、丁寧なコミュニケーションが求められます。

ポイント3:BP(ビジネスパートナー)になるために学ぶ

日本型雇用からジョブ型雇用への移行に際し、人事の方々に「BP」の役割を求められるようになります。ジョブ型雇用では人材の流動性が高くなるため、人事は各事業部の戦略を深く理解し、戦略実現のために組織・人事の面から支援を行う必要があるからです。

しかし、従来の仕事を続けながら、一足飛びにBPになることは難しいでしょう。スキル習得に向けて、トレーニングの場を一定期間設けることを推奨します。

ポイント4:転職市場にアンテナを張る

ジョブ型雇用への移行が進んだ先に、急に空いたポストに対して、社内に担える人材がいないケースが発生します。その場合、企業は中途採用に注力することが必要です。

常に転職市場に目を光らせ、候補者を発掘しておくことが求められるでしょう。同時に専門性の高い人材を中途採用しやすい人事制度になっているかも、考慮しておくことが必要です。

ポイント5:従業員の成長にコミットする

従業員の成長にコミットし、加速させていくことが必要です。

社員の成長を加速させるには、社員一人ひとりが目指したい役割・仕事を描き、高いモチベーションで挑戦できる状態をつくることです。まずは、継続的な上司との1on1や研修を実施し、キャリアについて考え続ける機会を提供するのが良いでしょう。

目指したいキャリアが描けたら、現状の自身のスキル・経験を棚卸しした上で、ギャップを埋めるための教育施策を揃えておきましょう。スキルの習得にはインプットとアウトプットの反復が効果的です。実務で学びを活かす仕掛けづくりも出来ると、なお有用です。

ポイント6:満足度を上げ、不満足度を下げる

優秀な人材は転職市場でも評価され、自社よりも高いオファーを提示されることもあります。しかし、人材が自社に残っている理由は報酬だけではないことも多いです。

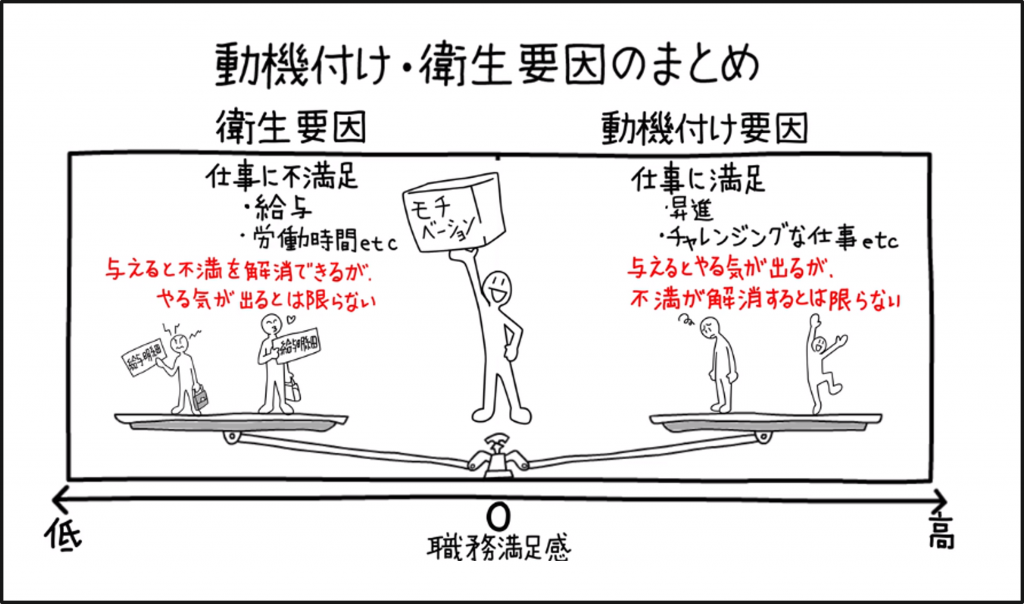

例えば、有名なフレームワークとしてハーズバーグの動機づけ・衛生理論があります8)。

この理論によると、給与は衛生要因であり、給与が高まれば満足するわけではありません。仕事への満足度は達成、承認、仕事そのもののやりがい、責任、昇進などによって、高まるといわれています。

社員にとって給与が高いに越したことはありません。ただし、動機づけ要因に注力する、あるいは衛生要因の改善を行うことで、定着度が高まる可能性があります。

1) 参考:海老原嗣生、荻野進介、”名著17冊の著者との往復書簡で読み解く人事の成り立ち:「誰もが階段を上れる社会」の希望と葛藤”、白桃書房、2018年

2) 参考:白井正人、”今さら聞けない「ジョブ型」雇用(その1)「ジョブ型」雇用とは何か?”、2021/05/14に内容確認

3)参考:日本経済団体連合会、”Society 5.0 -ともに創造する未来-” 2021年5月に内容確認、を基にグロービスが作成

4)海老原嗣生、荻野 進介、”人事の成り立ち”、白桃書房、2018年と、マーサージャパン、”HR transformation『ジョブ型』雇用特集“、2021年5月確認、を基にグロービスが作成

5) 参考:コーン・フェリー、”職務型人事制度の実態調査”、2020年6月、P.20 を基にグロービス作成

6) 参考:柴田彰・加藤守和、”ジョブ型人事制度の教科書”日本能率協会マネジメントセンター、2021年

7) 参考:ジョン・P・コッター、”企業変革力”、日経BP社、2002年を参考にグロービスが作成

8) 引用:GLOBIS 学び放題、”動機付け・衛生要因“、Section6、2021年10月15日に確認