ジョブ型雇用

日経225企業

取引実績

集合研修

有益度

評価

導入

企業数

受講

者数

ジョブ型雇用への移行において重要なこと

ジョブ型雇用への移行に置いて重要なことは、それが「組織変革」であると認識することです。ほぼ全ての人事システムを変更する必要が生じ、影響範囲は組織全体にまで広がります。それ故、周囲の理解・納得なしには進められない難しさがあります。

その結果、社会環境と日本型雇用とのミスマッチにより、ジョブ型雇用への移行を検討・推進する企業が増えているものの「社内の理解が得られず、人材の異動が進まない」「優秀な人材が定着せず、すぐに辞めてしまう」といったお悩みをお聞きします。グロービスは様々な業界の企業へジョブ型雇用のサポートを行い、独自の知見を蓄積しています。育成施策に限らず、人事制度の刷新についても、適切なサポート・アドバイスをさせていただきます。

ジョブ型雇用への移行支援の特長

経営や人材マネジメントを熟知した担当コンサルタントによる包括的な支援

ジョブ型雇用への移行においては、人事領域のみならず組織全体にまで踏み込んでいくことが求められます。

例えばジョブの定義には、経営戦略の知識をもって自社・自業界の未来を見定め、将来必要となる人材要件を定義することが不可欠です。また、評価・配置・採用の見直しも求められるため、人材マネジメントの包括的な知識が必要となります。

このようなハードルを乗り越えるために、グロービスのコンサルタントがジョブ型雇用への移行プロセスに伴走します。グロービスのコンサルタントの多くはMBA(経営学修士)を取得しており、経営戦略や人材マネジメント(HRM: Human Resource Management)に対する知見も豊富です。様々な企業へ寄り添ってきた経験を生かしながら、ジョブ型雇用への移行を包括的に支援いたします。

ジョブ型雇用への移行に伴う、不整合の解消をサポート

「新卒一括採用」「解雇規制(故の定年退職)」は簡単には変えられず、今後も残す意思決定をされる企業は多いでしょう。そのためジョブ型は部分導入に留まり、メンバーシップ型との併存が進みます。その結果、若手のころはメンバーシップ型だが管理職になったらジョブ型、といった不整合・ねじれは、どうしても生じます。不整合の解消に向けた個々の頑張りを促進するための教育サポートが必要です。

グロービスは年間3,400社以上の企業へ研修を提供してきた経験を生かし、ジョブ型雇用への移行に必要な育成施策について、複合的な支援が可能です。たとえば以下のような支援を通じて、ジョブ型雇用への移行に伴う人材育成施策の構築・見直しをサポートします。

- 担当コンサルタントがお客様と議論をしながら、状況に応じた最適な研修プログラムを企画

- 集合研修(講師派遣型)、スクール型研修、eラーニングを組み合わせ、それぞれのメリットを生かした学びを提供

- 講師からのコメントや受講者アンケートをもとにした、振り返りのプロセスを重視する設計

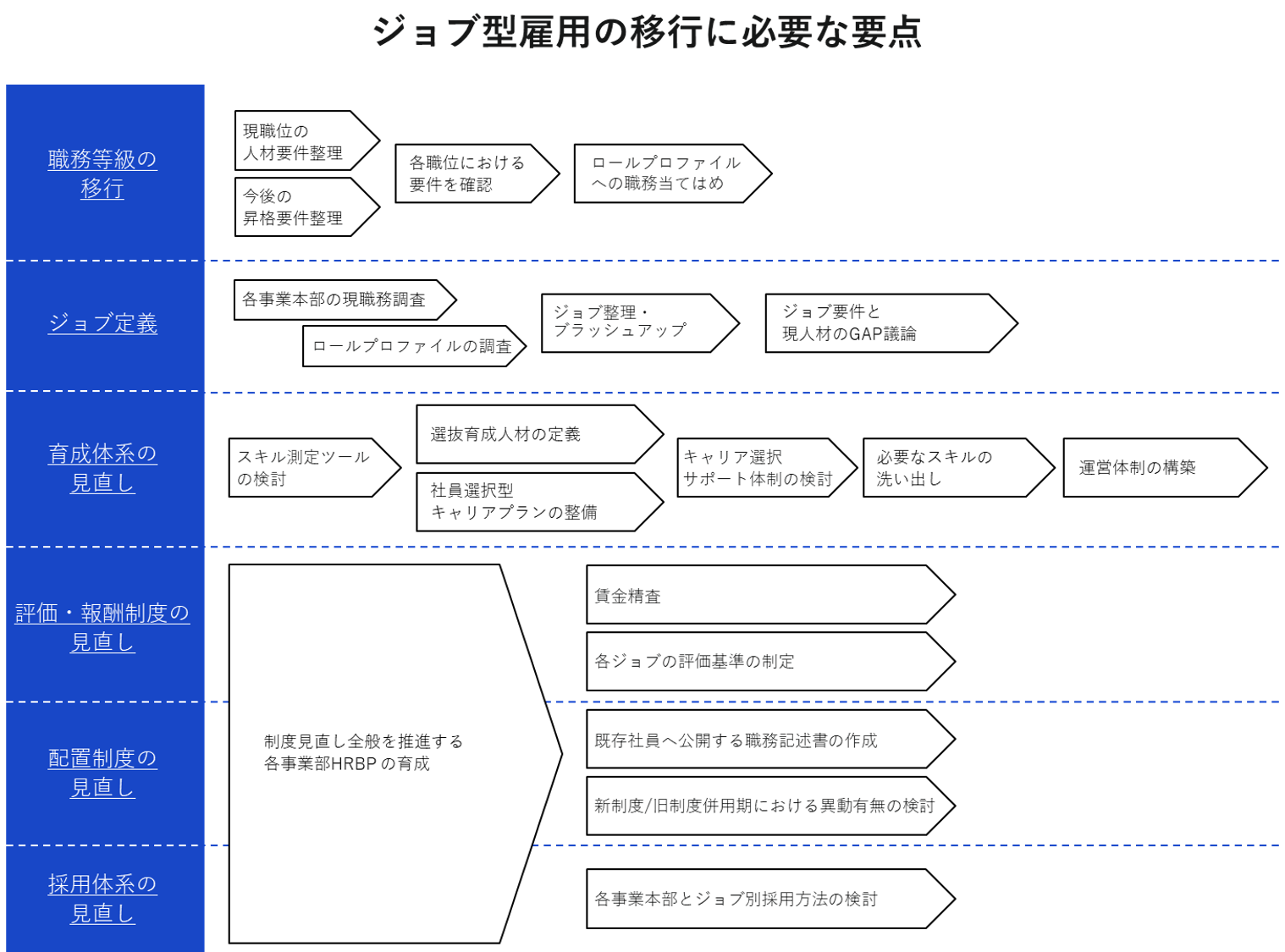

ジョブ型雇用に必要な要点の整理から支援

ジョブ型雇用への移行には、必要な要点を整理することが重要です。例えばグロービスで支援したある企業では、以下のような全体像を整理したうえで、グロービスが支援するプロセスと自社で完結させるプロセスに分担をしました。ぜひお気軽にご相談ください。

お客様の声

グロービスの知見と経験に基づいたサポートは有益だった

グロービスのコンサルタントは、人事制度だけでなく、経営戦略まで踏み込んだ視点で支援してくれ、大変心強かったです。ジョブ型雇用に必要なスキル定義から育成プログラムの構築まで、グロービスの知見と経験に基づいたサポートは非常に有益でした。研修後のアンケート分析や効果測定の仕組みまで提案いただき、今後の人材育成戦略に活かしていきたいです。

実践的なプログラムが多く、受講者の意識改革にもつながる

部分的なジョブ型導入によるメンバーシップ型との不整合に悩んでいましたが、グロービスの研修では、そのねじれを解消するための育成施策を多角的に提案してもらえました。実践的なプログラムが多く、受講者の意識改革にもつながると感じています。

研修の満足度

ジョブ型雇用に資する人材育成プログラム

集合研修(講師派遣型)、スクール型、eラーニングなど、さまざまな形態の研修を用意しています。リアル・オンラインの研修サービスはもちろん、効果測定や研修の仕組みづくりまで、お客様の育成施策を全方向からサポートいたします。

集合研修(講師派遣型)

体系化されたプログラムを組み合わせて提供する定型プログラムと、個々の課題に対して設計したテーラーメイド型プログラムを用意しています。どちらの形態でも、特定領域を深く学ぶものから広く網羅的に学ぶもの、知識習得から実践度合いを高めるものまで、お客様の経営課題に合わせて、最適なプログラムを提供します。さらに講師数470名と国内最大級の研修体制を持っているため、大規模な研修でも問題なく実施できます。

| 定型プログラム | テーラーメイド型プログラム | |

|---|---|---|

| 概要 | 学習効果を最大化できるよう標準化したサービス/プログラムから、お客様ごとに組み合わせたソリューションを提供する | お客様ごとにサービス/プログラム設計を含めて、テーラーメイドしたソリューションを提供する |

| 提供方法 | リアル/オンライン | リアル/オンライン |

| 定員 | 1クラス8名~25名 | 1クラス8名~25名 |

| 研修時間 | 1日7時間(リアル) 1日3時間×2回(オンライン) | 1日3.5時間~(リアル/オンライン) |

より詳しい内容は以下をご覧ください。

スクール型

年間1,500社、18,000人以上が受講するオープンスクールを、リアルとオンラインの両方で提供します。1名様からご参加いただけるのはもちろん、集合研修(講師派遣型)と組み合わせた長期の研修プログラムとしてもご活用いただけます。スクールはさまざまな業界・業種のビジネスパーソンが集まる「他流試合」です。社外の価値観に触れることでリーダーとしての知見が深まり、視野が広がるきっかけとなります。

グロービス・エグゼクティブ・スクール

企業の中核を担うマネジメント層向けに開発された経営幹部養成プログラムです。ビジネスの最前線で活躍するリーダー達の豊富な経験や知見を生かし、企業を変革に導く人材を育成します。全6プログラムから育成目的やキャリアにあわせてご選択いただき、組織と個人の双方にとって最適な育成を支援します。

グロービス・マネジメント・スクール

「思考」「戦略・マーケティング」「財務・会計」「人・組織」「テクノベート(2026年4月に開講予定)」の5領域から選択でき、全6回・3か月にわたって実践的なプログラムを行います。

各領域の理論・フレームワークの理解や、それらの活用方法を学ぶSTEP1(基礎科目)と、各領域の知識・スキルをもとにビジネスの現場での意思決定力や実践力を高めるためのSTEP2(応用科目)があります。個人の課題感やレベルに合わせてプログラムを選択できるため、複数階層の育成にも対応可能です。

グロービス経営大学院

累計卒業生数は約10,679名(2025年3月現在)と、日本で最も選ばれている経営大学院です。経営に必要なスキルとマインドを約24科目・標準2年(~最大5年)で体系的に学習し、経営者と同じ目線・共通言語をもった次世代リーダーを育成します。

eラーニング

GLOBIS 学び放題

MBA基礎だけでなく、DX、英語、資格取得などを幅広くカバーする4,000コース以上の動画コンテンツを定額で提供。学んだ内容の定着度合いを測るビジネスアセスメント機能や、個々の課題に合わせたAIレコメンド機能など、学びを好循環させる受講機能も備えています。

これらの機能を活用することで、動画を視聴するだけではない、自律的な学習を促します。さらに管理者向けの機能も充実しており、管理・運用面での負担も減らせます。

eMBA

グロービスMBAのエッセンスをストーリーと事例で学ぶ、アウトプット強化型の eラーニングです。9つの「グロービスMBA科目」と、5つの「時代の変化に対応するためのショート科目」の、計14科目を厳選して提供。身につけたい知識やキャリアに応じて1科目から受講いただけます。

アセスメント・テスト(GMAP)

GMAPは、ビジネスパーソンの能力を客観的に評価するテストです。累計78万人(2025年3月時点)の受験データを基に、他社のビジネスパーソンと自分のスキルレベルを比較することができます。研修後の効果測定はもちろん、GMAPのスコアから育成課題を特定するなど、効果的な学習計画立案や組織の学習風土分析にも活用できます。

学習管理システム(GLOPLA LMS)

GLOPLA LMSは、研修運営のノウハウを熟知したグロービスが開発した学習管理システムです。学習活性化や育成施策の改善など、組織全体の育成を加速させます。また、社内外の研修のオペレーション業務や受講履歴を一元管理することで、複数の運営プロセスを自動化・省略化し、1研修あたりの作業工数を最大で1/3(当社推計)にまで圧縮できます。

サービスの品質を支える体制

ビジネスの最前線で活躍する実務家講師

グロービス独自の厳しい基準をクリアした人材のみが講師として登壇。講師は経営者やコンサルタントなどの実務経験を持ち合わせるビジネスのプロフェッショナルでもあります。数々のクラスで磨きこんだティーチングスキルによって、受講者が考えアウトプットするための場づくりを行います。

最新かつ実践的な教育コンテンツを届け続ける体制

グロービスの研究開発部門では、研修などの教育現場やベンチャーキャピタルの投資先から収集した最新のビジネス知見を基に、独自の教育コンテンツを開発しています。研究開発部門には現役・実務家教員が属し、研修/スクールプログラム、GLOBIS 学び放題の動画教材、書籍、ウェブサイトなどのコンテンツを、ビジネスの現場で役立つ内容にブラッシュアップし続けています。

ジョブ型雇用への移行への対応事例

実務の効果・効率を高めるための論理思考を学ぶ

| 業種 | 製薬メーカー |

| 育成ストーリー | 職能型人事制度を採用していたが、若手の抜擢が進まず、優秀な人材の退職が相次いでいた。そこで若手活躍を目的とし、40 歳まではメンバーシップ雇用、 40歳からはジョブ型雇用というハイブリッド型への移行が決定。同時に育成制度の再構築も進める必要があった。 |

| プログラムの狙い/ポイント | 育成体系は、戦略や人事制度に合わせて最適な手法を選択していく必要があります。支援当時は階層別研修をメインに行っていたため、公募型研修の導入など抜本的な見直しを行っていく必要がありました。 育成プログラムを策定・設計する際には、「全社戦略を実行して経営課題を解決できる人材」=「あるべき人材像」を具体的に定義し、現状との差分を特定したうえで、差分を埋める施策としなければなりません。理想と現状の差分特定も、グロービスのコンサルタントがサポートさせていただきました。 ジョブ型の人事制度においては、ジョブを遂行する能力を獲得するために学ぶ、という前提があります。つまり、育成施策=「学び」は、現状に対する危機感やキャリア展望がないと促進されません。危機感やキャリア展望がない理由(例:上長がメンバーのキャリア構築をサポートできていない)の特定も、グロービスのコンサルタントがサポートしました。 |

| 導入サービス | 集合研修(講師派遣型)、スクール型研修、eラーニング |

「ジョブ型雇用」についてのよくある質問

- 日本型雇用は古いので、ジョブ型雇用へ移行したほう良いのでしょうか?

日本型雇用とジョブ型雇用には、それぞれにメリットとデメリットがあります。大切なことは双方のメリット・デメリットを理解したうえで、自社に必要な手法を能動的に選択することです。

| メリット | デメリット | ||

| 日本型雇用 | 従業員 | ・頑張って長く働けばいつかは昇進・昇格ができる | ・会社からの指示命令(長時間労働や異動・転勤など)を断りづらい |

| 企業 | ・従業員のロイヤリティを高めやすい ・どこかのポストが空いても、新卒採用で社員数を確保しておけば、会社がコントロールして空席を埋められる | ・人員の硬直化により、人員整理が困難である ・結果、賃金が高騰しやすい | |

| ジョブ型雇用 | 従業員 | ・自らの意思でキャリアを決めやすい | ・雇用が不安定になる |

| 企業 | ・知と知の掛け合わせで新しい考えが生まれやすい環境を作り出せる | ・人材流出のリスクが高い ・競合との人材引き抜き合戦により、お互いに消耗しやすい |

企業がジョブ型雇用への移行に取り組むべき理由

多くの日本企業に今、新たな価値の創造が求められているから

継続的な成長のためには、今までの勝ちパターンである規模拡大・効率性だけを追い求めるだけでなく、新たな価値の創造が不可欠です。

新たな知の創造には、既存の知と既存の知を掛け合わせることが求められます。すなわち、「既存の知の質・量」=「個人の質・多様性」を高めることが不可欠です。

個人の質を高めるには、キャリアの自律や世間で通用する力を身に付けてもらう必要があるでしょう。多様性の面では、いわゆるダイバーシティ。働き方・採用・処遇など、多様性を受け入れられるHRM・組織風土の構築が不可欠です。

このようなことを実現するには、ジョブ型雇用の方が推進しやすい、ということです。

日本型雇用の競争優位性が低下しつつあるから

日本型雇用にも良い面があるということは認識しておいていただきたいポイントです。総合力、習熟力、すり合わせ力といった強みを、日本企業にもたらしてきました。日本経済が伸びている間は日本型雇用が大きな強みとして機能する、良いサイクルを形成していたのです。

しかし強みは今、変化と脅威にさらされています。たとえば日本社会の人口動態の変化(少子高齢化)、デジタルによるビジネスモデル変革、モジュール化・オープン化などが挙げられるでしょう。

変化と脅威に対応するには、多様な人材の組み合わせで闘う・新たな能力を持つ人材を自社に融合する・社外との連携を積極的に推進する、などの対策が必要です。これらの実現には、やはりジョブ型の雇用制度のほうが適している、ということです。

誰もが階段を上り続ける仕組みの維持が困難になったから

日本型雇用は、誰もが階段を上り続ける仕組みに支えられてきました。しかし、社会・会社が成長し続けないと、誰もが階段を上ることはできません。日本はご承知の通り、長期にわたって低経済成長下にありました。

それでも無理をして日本型雇用を維持しようとした結果、ブラック化・ガバナンスの欠如や、マミートラック・処遇の不公平性など、社会問題が生じる一因となってしまいました。その対処法として、ジョブ型雇用のような手法が注目されているのです。

ジョブ型雇用への移行の難所

ジョブ型への移行は、企業にとって簡単な取り組みではありません。各プロセスにおいて、様々な難所が存在します。以下は、その一例です。

1. 経営陣・現場責任者、社員など周りの理解・納得を得ることが困難

- ジョブ型雇用への移行は、ほぼ全ての人事システムを変更する必要があり、その影響範囲は全社員です。それだけの大きな変更に対して、ステークホルダー全員が、最初からポジティブに捉えるとは考えにくいでしょう。変化に適応しきれない人も発生し、理解・納得が得られないケースがほとんどです。

2. 必要なポストに必要な人を割り振れない

- ジョブ型雇用では人材の異動を自由に行えなくなるため、離職者が発生した時に迅速なポスト補充が難しいという難所あがります。

- また、若手が抜擢されると、ベテラン社員からの妬み、不満が生まれ、抜擢された若手社員が現場で周りの人の力を借りにくくなる、といったリスクもあります。

3. 優秀な人材を定着させること

- ジョブ型雇用はスペシャリスト(専門家)が育ちやすい環境です。スペシャリストはさらなる専門性の向上を目指し、転職を選択する方も増加するでしょう。専門性のある方は他社の同じ職種に転職しやすく、転職市場からも高い評価を受け、引き抜きのリスクが高まります。

ジョブ型雇用への移行を成功させるポイント

危機意識の醸成と、変革チームの組成から取り組んでみる

組織の変革においては、まずは経営陣の危機意識を醸成することが重要です。「ジョブ型雇用に取り組まなかった場合、自社にはどのようなリスクがあるのか?」といった問いに対する考えを言語化し、経営陣と共有する必要があります。

そのうえで変革推進にあたって、現場責任者を巻き込んだ変革チームを組成する。このプロセスを踏むことで、組織変革に向けての理解・納得を得ることができます。

社員の感情に寄り添う

若手抜擢の阻害は、主にベテラン社員の感情面の葛藤が原因です。対応策として、経営トップや人事が何度も繰り返し、ジョブ型雇用の意義・意味を伝え続けることが必要です。

場合によっては人事が個人面談を行うと良いでしょう。特に移行期については、丁寧なコミュニケーションが求められます。

従業員の成長にコミットする

従業員の成長にコミットし、加速させていくことが必要です。

社員の成長を加速させるには、社員一人ひとりが目指したい役割・仕事を描き、高いモチベーションで挑戦できる状態をつくることです。まずは、継続的な上司との1on1や研修を実施し、キャリアについて考え続ける機会を提供するのが良いでしょう。

目指したいキャリアが描けたら、現状の自身のスキル・経験を棚卸しした上で、ギャップを埋めるための教育施策を揃えておきましょう。スキルの習得にはインプットとアウトプットの反復が効果的です。実務で学びを活かす仕掛けづくりも出来ると、なお有用です。