経営人材とは?必須条件と育成ステップ、成果に繋がる実践事例2選

日経225企業

取引実績

集合研修

有益度

評価

導入

企業数

受講

者数

皆様の会社では、「経営人材」は育っているでしょうか?

経営人材とは、企業全体の方向性や解決すべき課題を中長期的な視点から捉え、意思決定し、組織として着実に実行されるよう導く役割を担う人材のことです。限られた事業や短期間の成果に留まらず、10年後・20年後の持続的な企業の成長に向けて今すべきことは何かを見極め、関係者を巻き込みながら変革を推進していくことが求められます。

そのため経営人材には、環境変化を読み解く力や、組織を変革する力など、幅広い資質が必要です。

経営人材の重要性は、近年ますます高まっています。テクノロジーの進展や社会構造の変化により、企業を取り巻く環境はかつてないスピードで変動しています。こうした時代においては、中長期的な視点から的確に意思決定し、組織を前進させる人材が不可欠です。

優秀な経営人材の確保には、外部から招く方法に加えて、社内で育成するという選択肢があります。外部招聘によって新たな視点や専門性を取り込むことも有効ですが、自社の戦略や文化をすでに深く理解している社員を対象に計画的に育成を進めることは、より現実的かつ持続可能な手段といえるでしょう。

育成にあたっては、正しい流れを押さえることが欠かせません。 各ステップの要点を踏まえて取り組むことで、組織にとって有用な人材を着実に育てることができます。

この記事では、経営人材を確保・育成するうえで押さえておきたい基礎知識として、経営人材の定義や求められる資質、育成の流れ、実践イメージが掴める育成事例をご紹介します。3章では経営人材の育成を成功させるポイントもご紹介していますので、「なかなか育成の成果が見えない」と感じている方にも実践のヒントを得ていただけることと思います。

事業環境が複雑さを増す中で、未来の成長を支える人材の育成は待ったなしの経営課題です。ぜひこの機会にポイントを押さえ、次代を担う経営人材の育成をより確かなものにしていきましょう。

1.経営人材とは、企業の未来を見据えて意思決定を担う存在のこと

経営人材とは、企業全体の方向性や解決すべき課題を中長期的な視点から捉え、意思決定し、組織として着実に実行されるよう導く役割を担う人材のことです。社長や副社長、専務、常務など経営に携わるポストを指し、早期に候補者を見立て、計画的に育成することが望まれます。

例えば、グローバル市場への進出を巡って「海外展開を強化すべきか、それとも国内市場を深掘りすべきか」といった意思決定も、経営人材の判断領域に含まれます。経営資源の配分をどう設計し、どこに勝負をかけるか。こうした全社戦略を描くことこそ、経営人材の本質的な役割です。企業が長期にわたって安定した成長を続けるためには、こうした視座・視野をもった人材が欠かせません。

この章では、

・経営人材と幹部人材の違い

・経営人材に求められる要件

・経営人材が求められる背景

といった、経営人材に関する基本的な知識を解説します。

1-1. 経営人材と幹部人材の違い

経営人材と似ている言葉に「幹部人材」がありますが、両者は別の役割をもつ人材です。

経営人材は、企業全体の方向性や中長期的な成長に向けた意思決定を担う存在です。一方、幹部人材は、その方向性を現場で実行に移し、具体的な成果へと繋げる役割を担います。簡単にいえば、「何を目指すか」を決めるのが経営人材、その実現に向けて動くのが幹部人材です。

| 人材区分 | 主な役割 | 特徴・求められる視座 |

|---|---|---|

| 経営人材 | 企業全体の方向性を決定し、組織を導く | 中長期的な視点で、全社最適を見据えた意思決定と変革の推進が求められる |

| 幹部人材 | 経営の意思を受け、戦略を現場で実行する | 現場に根差した視点で、短~中期の成果創出と組織運営の責任を担う |

経営人材と幹部人材は、役職や職位の上下ではなく、視座と役割の違いによって区別されるものです。幹部人材として優秀であることと、経営人材としての資質をもつことは、必ずしもイコールではありません。

経営人材を見立て、育成していくうえでは、こうした違いを正しく認識しておくことが重要です。なお、似たような呼称である「経営者」は、一般的に代表取締役など、経営陣の中心的な立場を指します。経営者は経営人材として育成された人の中から選出されることもあり、経営人材の一部として位置づけられる存在です。

1-2. 経営人材に求められる主な要件

経営人材には、企業の未来を見据えた意思決定を行い、変革の方向を定めていく存在として、特有の要件が求められます。これは単なる業務スキルの話ではなく、「どのような価値観をもち、どのような視座で組織を導くか」といった、より本質的な資質です。

以下は、その中でも多くの企業で重視される代表的な3要件です。

| 経営人材に求められる代表的な要件 | |

|---|---|

| 経営に関する深い知見 | ・戦略・財務・組織・マーケティング・人材開発など、経営に関わる領域を構造的に理解している ・多様な経営知識を土台に、自社の置かれた状況を踏まえて、現実的かつ本質的な打ち手を導き出せる |

| 経営者としての自覚・覚悟・志 | ・成果への責任を引き受け、困難な状況でも意思決定をためらわない胆力をもつ ・「自社や社会にどう貢献したいか」という志をもち、経営に向き合う覚悟を備えている |

| 信頼と共感を生むリーダーシップ | ・組織内外の関係者と信頼関係を築き、多様な立場の人々を巻き込みながら協働を生み出せる ・共感を起点に関係性を築き、変革を推進する影響力を発揮できる |

これらの要件は、環境や戦略によって強弱の差はあるものの、経営人材の根幹を成す資質として多くの企業に共通しています。育成を検討する際は、こうした本質的な要件を念頭に置きながら、経営人材に相応しい人材像を描いていくことが大切です。

1-3. 経営人材が必要とされる背景

経営人材の重要性がこれまで以上に高まっている背景には、主に2つの大きな変化があります。

【経営人材が必要とされる背景】

・企業を取り巻く環境が、複雑かつ不確実になっている

・優秀な人材の確保が難しくなっている

近年は、グローバル化やテクノロジーの進展、価値観の多様化などにより、変化のスピードが加速し、先の見通しが立ちにくい時代となっています。いわゆるVUCA――Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)と呼ばれる不安定な環境下では、これまでの延長線では通用しない経営判断が求められます。

こうした中で企業が持続的に成長するには、中長期的な視点で方向性を見極め、不確実な状況でも意思決定を行える経営人材の存在が不可欠です。

加えて、人材の確保そのものが年々難しくなっていることも、経営人材育成の必要性を高める要因となっています。少子高齢化による労働人口の減少、転職の一般化、優秀層の流動化といった変化により、「いずれ誰かを登用すれば良い」という受け身の姿勢では、企業の中核を担う人材を安定的に確保することは困難になっています。

これらの背景を踏まえると、次代の経営を担う人材を、社内で計画的に見立て、育てていくことは、もはや“経営課題”だといえるでしょう。

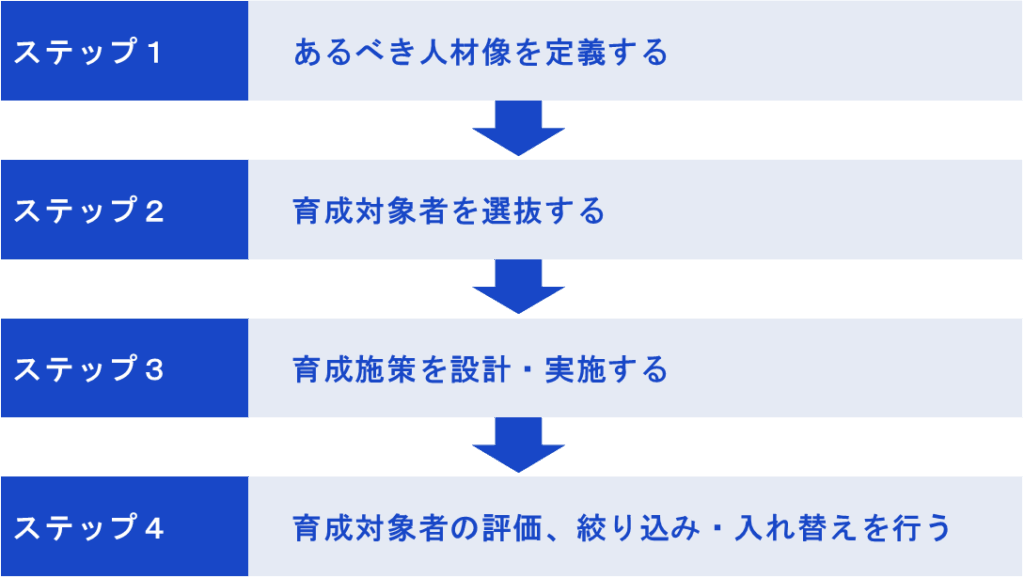

2.経営人材を育成する4ステップ

経営人材の育成は、属人的な経験や場当たり的な取り組みでは成果に繋がりません。「どのような人材を育てたいのか」「どのような機会を設けるのか」等を明確にし、戦略的に進めることが求められます。

ここでは、育成を計画的かつ着実に進めるために押さえておきたい、基本となる4ステップをご紹介します。

| 経営人材を育成する4ステップ | |

|---|---|

| ステップ1 | あるべき人材像を定義する |

| ステップ2 | 育成対象者を選抜する |

| ステップ3 | 育成施策を設計・実施する |

| ステップ4 | 育成対象者の評価、絞り込み・入れ替えを行う |

2-1. ステップ1: あるべき人材像を定義する

育成に取り掛かる前に、まずは「あるべき人材像」を定義しましょう。

具体的には、自社の中長期戦略や事業目標を踏まえて、以下のような観点から検討します。

- 重要になるポジションはどこか

- そのポジションに相応しい人物像はどのようなものか

- 必須となるスキル・資質・マインドセットは何か

これらを具体的に考えておくことで、「誰を育てるか」「何の要素を強化するか」の軸が定まり、以降のステップにブレが生じにくくなります。なお、何から着手して良いかわからない場合は、次のような切り口を参考にしてください。

【あるべき人材像を明確にするヒント】

・5年~10年先の戦略やビジネス構想から逆算して、必要な人材像を描いてみる

・現経営陣にヒアリングし、「後継として求める人物像」や「自身が苦労したこと」などを聞き出す

・具体化が難しい場合は、「変化に強く臨機応変に動ける」など、抽象度の高い特性や行動様式で人物像を設定する

育成とは、単に機会を与えることではなく、「どのような人材を生み出すのか」というゴールを描くところから始まります。

このステップを丁寧に行えるかどうかが、その後の施策の精度を左右します。

自社内で整理するのが難しい場合は、第三者の視点を交えて検討するのも有効です。

グロービスでは、各社の戦略や人材課題に応じて、経営人材の要件定義や育成設計をご支援しています。ぜひお気軽にご相談ください。

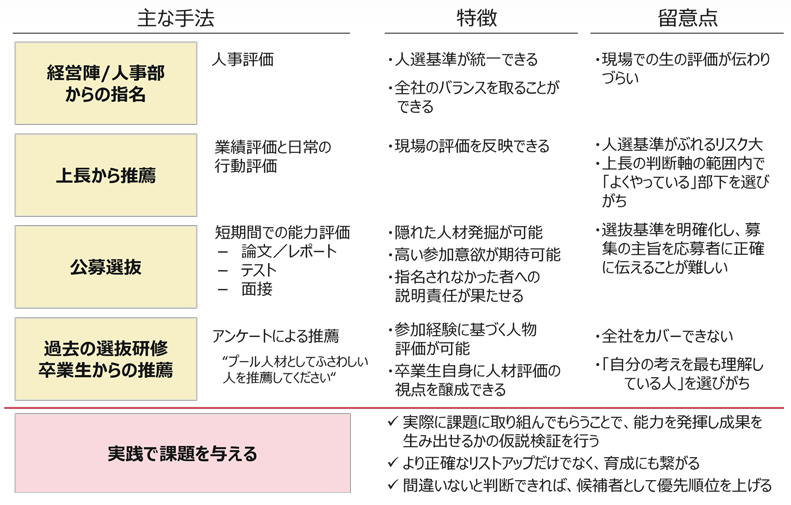

2-2. ステップ2:育成対象者を選抜する

あるべき人材像が明らかになったら、次は育成の対象者を選抜します。この“人選”こそが、経営人材育成の成否を分ける最も重要なポイントの一つです。いかに優れた育成プログラムを用意しても、そもそも「伸ばすべき人」を見誤ってしまえば、十分な成果は得られません。人材育成とは「誰にでも同じ機会を与えれば同じように育つ」というものではないからです。だからこそ、“誰を育てるか”と“どう育てるか”はセットで考える必要があります。

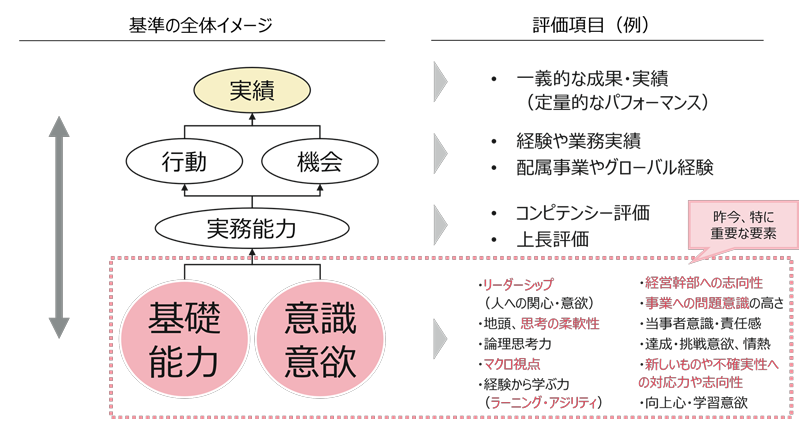

候補者の選出について関係者から納得感を得るためには、評価の客観性を担保することが重要です。以下に挙げるような選抜手法の特性や注意点を理解したうえで、自社の状況に応じて組み合わせて活用すると良いでしょう。また、時間に余裕がある場合には、実務上の課題を与え、その取り組みや成果を見たうえで判断することも有効です。

なお、多くの方にとって、一番イメージしやすく重視しがちなのが「現時点での実績」だと思います。それももちろん重要ですが、同等かそれ以上に重視していただきたいのは将来の成長性を見極める視点です。例えば、思考力や学習力といった“基礎能力”、更には「志」や「成し遂げたい」という“意欲”は、先行き不透明なVUCA時代を生き抜くうえで不可欠な資質といえます。

とはいえ、全ての評価項目を高水準で満たす人材は極めて希少です。そのため、項目ごとに優先順位をつけて評価軸を整理しておくことが重要です。具体的には、以下のように3つに分類しておくと、意思決定の一貫性や透明性が高まります。

- ノックアウト条件(これが欠けていれば、他の要素が整っていても選抜対象にはなりえない、致命的な欠如項目)

- 必要条件(組織内での納得や説明責任を果たすうえで、最低限求められる要件)

- 理想条件(必須ではないものの、備えていれば評価を一段引き上げられる加点項目)

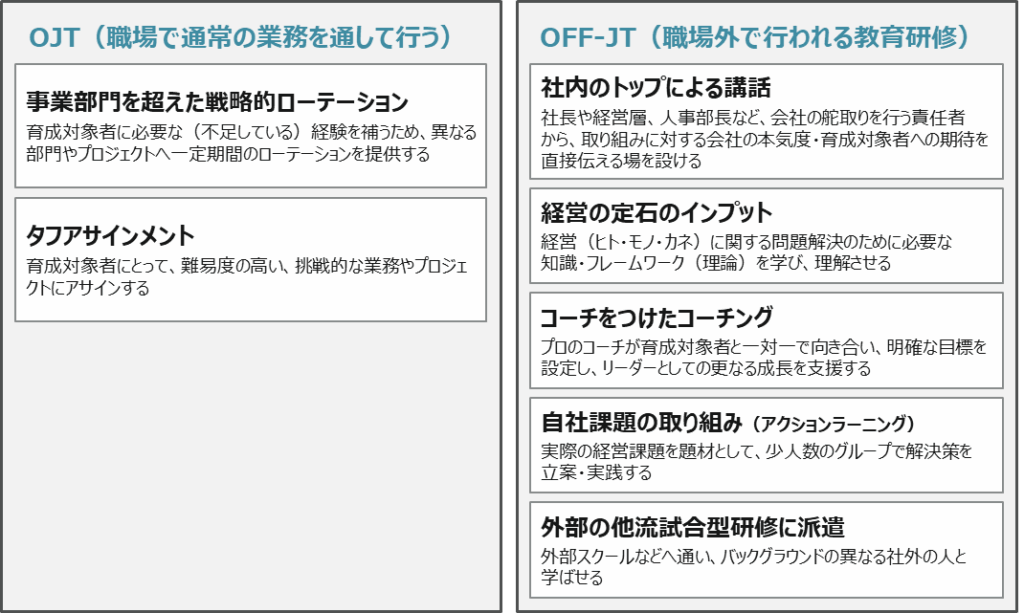

2-3. ステップ3:育成施策を設計・実施する

育成対象者が定まったら、次は「どのように育てるか」を具体化するフェーズです。ここで設計する育成施策の質が、将来の経営人材の成長スピードと成熟度を左右します。OJTとOFF-JTをバランスよく組み合わせた育成施策を設計しましょう。

経営人材の育成には、「経営のリアル」を体感する機会が欠かせません。例えば以下のような取り組みが、成長を加速させるうえで効果的です。

- 経営に直結する課題に取り組む機会を提供する

新規事業や全社戦略プロジェクト、業績が厳しい事業の再建などに関わることで、高い視座と当事者意識が養われます。

経営人材に求められる「複雑な環境下で意思決定を行う力」や「経営の全体像を捉える力」は、こうした“リアルな経営の現場”に身を置くからこそ、腹落ちしながら身に付くものです。 - 経営陣の意思決定に触れる場を設ける

経営会議へのオブザーブ参加や、経営陣からの定期的なレビューを通じて、経営判断の現場を間近に体験することができます。

多様な利害関係や制約条件を踏まえた意思決定プロセスに触れることで、思考の深さや論点設定力が自然と磨かれていきます。更に、「自分がこの場に立つならどう判断するか」と問い直すことで、経営人材としての自覚も育まれます。 - 社外の刺激を活用する

外部スクールでの他流試合や越境型プログラムへの参加など、社外の多様な価値観に触れることによって、社内では得られない刺激を受けることができます。

その経験が自身の前提や思考の癖を見つめ直すきっかけとなり、視野の広がりや多様性への感度が高まる中で、自ら変化を起こそうとする意識にも自然と火が付いていきます。

グロービスの経営幹部養成プログラム「グロービス・エグゼクティブ・スクール」では、ビジネスの最前線で活躍するリーダーたちの豊富な経験や知見を活かし、企業を変革に導く人材を育成します。

育成目的やキャリアにあわせてプログラムをご選択いただき、

・経営者の視座・視点の獲得

・意思決定力と組織マネジメント力の強化

・志や責任感の涵養

の3つについて、深く考え会得していきます。

※インタビュー全文はこちらから:非連続の時代を生き抜くために管理職層がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

なお、上記の内容を含めたOJTとOFF-JTの施策の全体像は、以下の図の通りです。

それぞれの詳細や期待される効果については、以下のコラム(6章)で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

2-4. ステップ4:育成対象者の評価、絞り込み・入れ替えを行う

経営人材の育成は、一度きりの取り組みで完結するものではありません。対象者の成長度合いを定期的に確認し、次に何をすべきかを見極め、実行するプロセスを継続することが必要です。

対象者の成長度合いは次のような点から確認しましょう。

- タフな課題や業務アサインに対して、自ら工夫し、成果を出そうとする姿勢があるか

- 課題に対して、視座の高さや論点の鋭さ、仮説構築力を反映したアウトプットを出しているか

- 経営陣や上司からのフィードバックに対して、素直に受け止め、行動変容に繋げているか

こうした情報をもとに、個人の成長や今後の伸びしろを見極めるだけでなく、必要に応じて対象者の絞り込みや入れ替えも検討します。

経営人材の育成は、一定期間続けてこそ効果を発揮するものです。はじめから完璧な設計を目指すのではなく、試行錯誤を重ねながらサイクルを回していくことが、結果として組織の学習力を高め、経営を支える人材層の厚みに繋がっていきます。

3.経営人材育成を成功させる3つのポイント

ここまでお伝えしてきたことを踏まえ、経営人材育成において大事にしていただきたいポイントは以下3点です。

| 経営人材の育成を成功させる3つのポイント |

|---|

| 1. 経営戦略と連動した育成設計を行う 2. 単発の施策ではなく、継続的なプロセスとして取り組む 3. 施策の成果を実践に繋げる仕組みを整える |

3-1. 経営戦略と連動した育成設計を行う

経営人材の育成は、「自社がどのような経営戦略を掲げているのか」と密接に結びついている必要があります。

例えば、全社戦略として「グローバル展開」を掲げているのであれば、経営人材には

・グローバル市場における事業戦略の構想力

・文化や価値観が異なる環境下での意思決定力

・海外拠点を含む組織のマネジメント力

など、グローバル進出に向けたスキルと意欲が求められます。にもかかわらず、経営人材育成の場で国内市場を前提とした事例や議論に終始していたとしたら、育成対象者は「自分ごと」として捉えることが難しく、納得感ある学びには繋がりません。

こうしたズレを防ぐには、自社の経営課題や将来の戦略を十分に把握したうえで、必要となる人材像や能力要件を言語化することが不可欠です。そのうえで、どのような場や経験、支援を通じてその力を育んでいくか、育成計画を立てましょう。

3-2. 単発の施策ではなく、継続的なプロセスとして取り組む

経営人材の育成は、一度きりの施策で完結するものではありません。計画の策定から育成、評価、振り返りを繰り返し行う「継続的なプロセス」として捉えることが不可欠です。

育成施策の初期段階では一定の手応えを感じていても、進捗管理や中長期的なフォローが不十分では、育成の成果が十分に実を結ばなかった、ということになりかねません。

重要なのは、育成対象者に対して「どのような環境や経験を通じて成長させていくのか」を計画的に設計し、実行し続けることです。OJT・OFF-JTを通じてリーダーシップや経営知識を磨くだけでなく、育成の途中段階でこまめにフィードバックを行い、本人の伸びしろや課題に応じて施策を調整していくことが求められます。

3-3. 施策の成果を実践に繋げる仕組みを整える

育成施策を通じて得た知識やスキルは、日々の実務で活かされてこそ価値を生みます。そのためには、学び(わかる)と実践(できる)の壁を乗り越える仕組みづくりが欠かせません。

例えば、研修終了時に各自がアクションプランを策定し、自身の業務にどのように学びを活かすかを明確にしておくことは有効です。それを形式的なもので終わらせず、定期的に進捗確認を行い、必要に応じて新たな打ち手を共に考えるようなフォローアップの場を用意することで、より確実に行動変容に繋げられます。

こうした「現場でどう活かすか」という観点を、育成設計の段階から取り入れておくことが大切です。

4.経営人材育成に取り組み、成果に繋げた事例2選

ここでは、実際に経営人材育成に取り組み、成果を出されている企業様の事例を2つご紹介します。

4-1. 明治安田生命保険様

経営者としての高い視座と広い視野を養うために、『経営塾』と称した次世代リーダー育成プログラムを行っている明治安田生命保険相互会社様。次期役員候補者向けのコース「エグゼクティブ」では、書籍や講演などから刺激を受けながら、自らの考えを磨き、経営を担う覚悟を決め、自分の思いを表明するプレゼンテーションを行っています。

- 導入前の課題

-

- 時代の変化に合わせて戦略が変わり、リーダーのあるべき姿も変化

- それに伴い、リーダー育成のあり方を見直し

- 研修内容

-

- 半年間ほどをかけて様々な経営哲学に触れ、受講者同士で議論

- 最終日に自らの経営哲学を自らの言葉でプレゼンテーション

- 成果・効果

-

- 全社視点・業界全体の視点で物事を考えられるように成長

- 「見える世界が変わった」と感じ、日々の発言の水準も向上

- 10年間続けてきた結果、現在の経営陣の大半は本研修の受講者

※インタビュー全文はこちらから:現経営陣の大半が受講者。次期役員候補者向けプログラムで「見える世界が変わった」

4-2. コロワイド様

管理職層がビジネススキルを磨き、経営に携わるリーダーとしての能力を高める育成施策に取り組んでいる株式会社コロワイド様。「グロービス・エグゼクティブ・スクール」での他流試合から強い刺激を受けられたほか、動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」を通じて視野の広がり、視座の高まりを実感されています。

- 導入前の課題

-

- 飲食業界では、店舗で実績を挙げた社員が管理職に昇進するケースが多い

- 接客や調理スキルはOJTで身につくが、戦略構築や組織マネジメントなどのスキルをインプットする場が無かった

- 研修内容

-

- 公募制でGLOBIS 学び放題を導入。管理職の約半数が受講を希望してくれた

- 人事担当者がスクールへ通学。「自社のビジネスパーソンの育成を、何としてでも進めなければならない」という覚悟を強く抱いた

- 成果・効果

-

- 部長クラスが他部門の理解を深めて全社視点を持てたため、部門間の協力が活発になり、会議での会話の質も変わった

- スクール通学後、社長に人事戦略を提案。承認され、次世代リーダー育成をスタートさせることができた

※インタビュー全文はこちらから:非連続の時代を生き抜くために管理職層がビジネススキルを磨き、経営視点をもつリーダーになる

5.経営人材育成はグロービスにお任せください

経営人材の育成は、検討すべきことが多岐に渡る、重要かつ複雑な取り組みです。育成の目的や対象者の選定、育成内容の設計、施策の実行、成果の検証――どの工程も、経営戦略との繋がりを意識しながら丁寧に行う必要があります。

グロービスでは、「どのような人材を育てたいのか」という要件定義から、「どう育てるか」の施策設計・実行、更には「どう見極めるか」の評価・アセスメントに至るまで、一貫してご支援できる体制を整えています。

| グロービスをお勧めする理由 |

|---|

| 1. 経営人材育成のご支援において、網羅的な視点で設計できるため 2. 豊富な研修プログラムがあるため |

5-1. 経営人材育成のご支援において、網羅的な視点で設計できるため

グロービスの担当者はほぼ全員MBA(経営学修士)を所有しており、経営視点と人材開発の専門性の両軸で皆様の課題に向き合います。他の研修会社との大きな違いは、この点です。

そのため施策単体のご提案ではなく、経営戦略との整合性を重視した全体設計をご支援いたします。

具体的なご支援のイメージは以下ページよりご覧ください。

5-2. 豊富な研修プログラムがあるため

経営人材育成に求められるアプローチは、対象者の立場や育成目的によって異なります。グロービスでは、そうした多様なニーズにお応えするために豊富な育成手法をご用意しています。

例えば、

- 自社の社員とともに学ぶ集合研修

- 他流試合で他社の中核人材と刺激し合う、スクール型研修「グロービス・エグゼクティブ・スクール」

- 隙間時間を使って学べるeラーニング「GLOBIS 学び放題」

- 実力の可視化と今後の育成設計に役立つアセスメント・テスト「GMAP」

など、形式・内容ともに多彩なラインナップがあります。

それぞれの詳細については、以下のコラム(10章)で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

経営人材育成に関する企画や運用でお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

「どこから着手すれば良いかわからない」「一部のステップだけでも相談したい」など、漠然としたお悩みでも構いません。最適な育成の形をご一緒に描き、実現してまいります。

6.まとめ

最後に、本記事でお伝えしたポイントは以下の通りです。

- 経営人材とは、企業全体の方向性や解決すべき課題を中長期的な視点から捉え、意思決定し、組織として着実に実行されるよう導く役割を担う人材のこと

- 経営人材に求められる代表的な要件は以下の通り

- 経営に関する深い知見

- 経営者としての自覚・覚悟・志

- 信頼と共感を生むリーダーシップ

- 経営人材を育成する4ステップは以下の通り

- ステップ1:あるべき人材像を定義する

- ステップ2:育成対象者を選抜する

- ステップ3:育成施策を設計・実施する

- ステップ4:育成対象者の評価、絞り込み・入れ替えを行う

- 経営人材育成を成功させるには、以下3つのポイントを押さえることが重要

- 経営戦略と連動した育成設計を行う

- 単発の施策ではなく、継続的なプロセスとして取り組む

- 施策の成果を実践に繋げる仕組みを整える

経営人材育成について、全体像および具体的な取り組みイメージをおもちいただけたでしょうか。進め方に迷われる場面があれば、グロービスにお気軽にご相談ください。