- 経営チームの変革

- 経営人材

サクセッションプランにアセスメント活用が有効な理由と導入のポイント

前編では、“本気で”次期経営人材を考え、準備できる企業になるべく、サクセッションプランの重要性と起こりがちな課題、プランニングのポイントなどをご紹介しました。

後編となる今回は、サクセッションプランを成功に導く手法として注目が高まるアセスメントの活用と導入事例についてご紹介します。

アセスメントはサクセッションプランの切り札となるか

サクセッションプランにおいて多くの企業が抱える悩みを乗り越え、サクセッションを有効にする一助となるのが、アセスメントの活用です。その理由は、以下の3つです。

理由1:将来の経営環境に重要な経営者像(人材要件)に基づいた評価ができる

サクセッションにおいては、自社の戦略的方向性を見据えながら人材要件を設定していきます。一方で、どんな経営環境やポスト(ポジション)であろうとも、経営陣として共通して持つべき普遍的かつ重要なコンピテンシー、能力や姿勢があります。

経営人材に共通して求められる普遍的な要件を押さえつつ、変化する戦略や環境や個別のポジションに候補者が適合しているかどうか、という2つの視点で評価できるのがアセスメントの強みです。

アセスメントを活用することで、これらの普遍的な人材要件を満たし、外部環境が変わってもハイパフォーマンスを発揮する可能性が高い人材を見極められるのです。また、市場や競争環境と比較することで、自社の人材要件の特徴や適切さも相対的に把握できるという副次的効果が期待できます。

理由2:候補者選定・抜擢の精度を高められる

アセスメントを活用することで、社内評価だけでは見えにくい候補者の資質や適性を、客観的かつ多角的に把握できます。複数の評価者が同一の視点で観察・判断を行うといったプロセスや、心理テストに代表されるアセスメントツールを活用することで、評価の透明性や一貫性が高まり、納得感のある選定につながりやすくなります。

理由3:フィードバックに基づく育成計画が立てやすい

アセスメントは、候補者の選抜だけでなく、その後の育成フェーズにおいても有効です。アセスメント結果から、候補者一人ひとりの強みや成長課題が明らかになることで、個別の育成計画が設計しやすくなるのです。また、その内容を候補者自身にフィードバックし対話することで、自己認識を促し、自律的な成長意欲を高める効果も期待できます。そして、その後の変化をモニタリングし、異動や配置などさらなる経験付与につなげることも可能です。

ただし、人材の評価においては「この人が絶対的に優秀だ」と確実に言える万能な手法はありません。だからこそ、企業にとって重要な経営人材の発掘においては、様々なアセスメント方法を組み合わせて、多角的・多面的に評価することが欠かせません。

サクセッションプランで用いられる主なアセスメント手法には、

・行動観察

・360度フィードバック

・個人インタビュー

・知識や思考力の測定診断ツール

・資質・適性を把握する心理テスト

などがあり、グロービスが支援する際も、これらを組み合わせて活用するケースが多くあります。

アセスメントで重視する評価軸とは

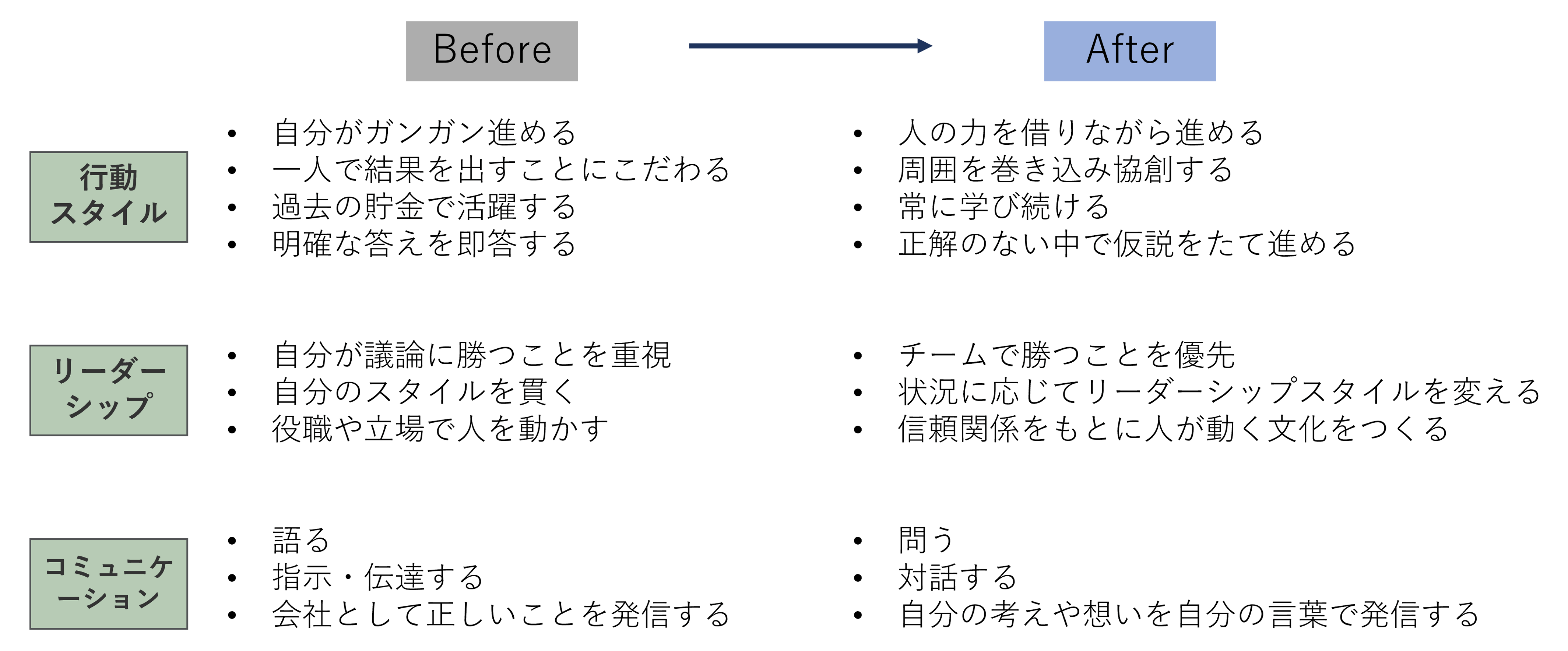

アセスメントの有効性を高めるうえで欠かせないのが、「どのような資質・能力・行動を評価するか」という評価軸の明確化です。特に、変化の激しいVUCA時代においては、過去の成功パターンでは測れない、新しい経営人材像を前提とする必要があります。

多くの企業でこれまでの成功モデルが通用しなくなっている今、求められるのは、「変化を起こせるリーダー」「しなやかに環境に適応できるリーダー」「他者と協働して新たな価値を創造できるリーダー」です。

たとえば、以下のような資質が今後のリーダーにとってますます重要になります。

・未知の領域に飛び込む胆力

・異論や多様な価値観を受け入れながら変革を進める柔軟性

・新規事業や提携を切り拓く推進力

・状況に応じてリーダーシップスタイルを変える適応力

・周囲を巻き込み、共に価値を創る協創力

こうした資質は、従来の人事評価のみでは捉えきれない、「見えにくい要素」です。たとえば、海外で新規拠点を立ち上げた経験を持つ人材、戦略的パートナーシップを構築した人材、あるいは組織の慣性にとらわれずに行動してきたキャリア採用者など、多様な挑戦経験を持つ人材に注目が集まっているのもそのためです。

洞察力、ビジョン構想力、戦略立案力、論理的思考力といった能力や、リーダーとしての覚悟や胆力、決断力は従来と変わらず重要です。それに加えて、環境変化に適応し、時には自ら変化を起こしていけるような多様なリーダーシップスタイルが求められています。

従来は、率先垂範で組織をけん引する強いリーダー像が想起されましたが、今は状況に柔軟に対応できる適応力や、他者と協働して事を成し遂げる協創力のあるリーダーの存在も重要になっています。筆者がアセスメントをする際も、こうした素養が感じられるリーダーを見逃さないよう、日々意識を高めています。

サクセッションプランにおけるアセスメントの一手法 「プロセス・オブザベーション」

サクセッションプランの一環で用いられるアセスメントの一例として、グロービスの行動観察評価「プロセス・オブザベーション」があります。

これは、経営人材育成を主目的とする研修の中で、リーダーのポテンシャル(能力・資質)を測る行動観察評価です。育成と人材評価を同時に行う方法として、その人の可能性を見出し、成長を支援するために活用されます。

プロセス・オブザベーションの3つの特長

グロービスの「プロセス・オブザベーション」には次のような特長があります。

経営教育の専門機関、人材評価の専門機関によるアセスメントはいずれも存在しますが、グロービスのプロセス・オブザベーションは個社の文脈に合わせて、経営教育と人材評価を一体的に設計・運営します。そのため、評価を単なるスナップショットではなく、成長に向けた具体的な打ち手につなげることが可能です。

日本最大規模の経営者育成機関として、多くの経営人材や候補者と向き合ってきたファシリテーター(講師)・コンサルタントが、育成プログラムにおける対象者の言動を観察し、ポテンシャルや成長の兆しを見極めます。対象者は数か月にわたり多様な経営課題に取り組み、ファシリテーター・アセスメントチームが中長期で伴走するからこそ、評価を意識した一時的な振る舞いではなく、自然な言動や変化のプロセスを捉えた質的な評価ができます。

プロセス・オブザベーションで用いる人材要件は、グロービスが手掛けた約6万人に及ぶ経営人材の育成経験をもとに設計されています。今後の経営人材に共通して求められる資質を「観・型・軸」の3つの視点で捉え、さらに6つの領域にブレークダウンした評価軸で定義しています。志や学ぶ力といったVUCA時代に重要な素養も含まれており、膨大な観察に基づく実証的な人材要件である点が特徴です。

アセスメントを活用したサクセッションプランの好事例

最後に、ここまでにご紹介した内容をふまえ、アセスメントを取り入れてサクセッションプランを実行している企業の事例を2つご紹介します。

事例1:大手メーカーA社 経営陣関与型の役員候補アセスメント

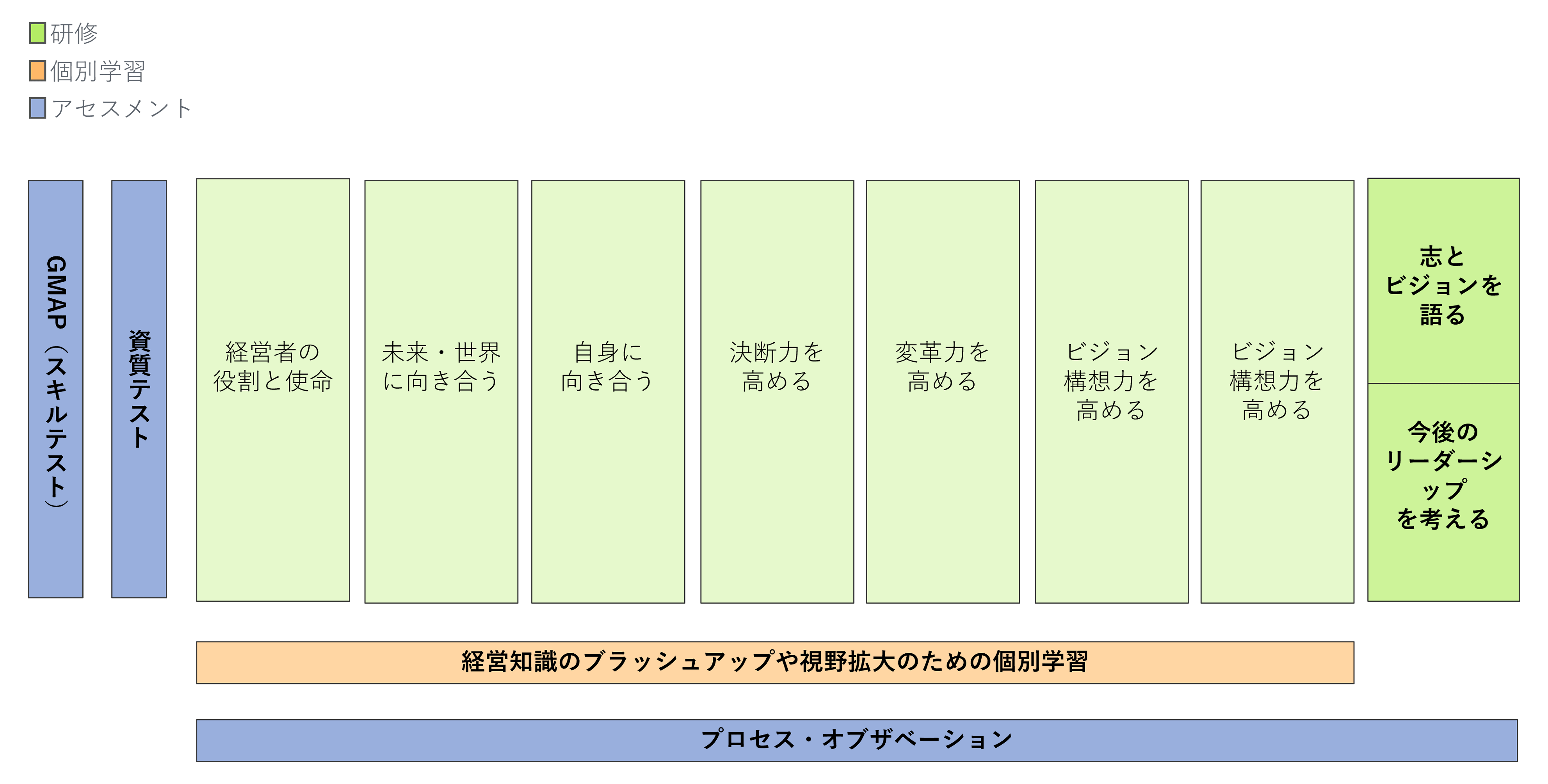

A社では、部長層から選抜した執行役員候補者のサクセッションプランを実施しています。その育成プログラムでは、プロセス・オブザベーション、GMAP(スキルテスト)、資質テストという3種類のアセスメントを組み合わせて実施しました。

資質テストは、セッションで、日々の行動や過去のリーダー経験と照らし合わせて振り返ることで、自己理解を深めるきっかけとなっています。「なぜ自分はこういう行動を取るのか」「そこにどんな動機があるのか」と内省し、行動変容に向き合うプロセスが生まれています。

たとえば、候補者のCさんは「組織をまとめることを優先し、自分の意見が埋もれがち」という傾向に気づき、ビジョンの明確化と発信力の強化を課題に設定しました。またDさんは、即断即決や他者への信頼の低さといった傾向をふまえ、受容力を意識的に広げ、他者との関係性を少しずつ変える兆しが見え始めています。

最終的に導かれた志は、社長や人事役員、社外取締役に向けてプレゼンされます。

こうした学びを行動に結びつけようとする姿勢は、変化の激しい時代の経営人材に不可欠であり、私たちはその変容のプロセスも含めて見守り、評価しています。

その評価結果は、社長や人事役員に報告し、次期役員登用やその後のメンタリング・コーチングの一材料として活用されています。(ちなみに、その他の事例では、人材委員会での議論に使ったり、社外取締役に報告されたりしている場合もあります。)

事例2:大手メーカーB社 ポテンシャルを引き出す成長支援アセスメント

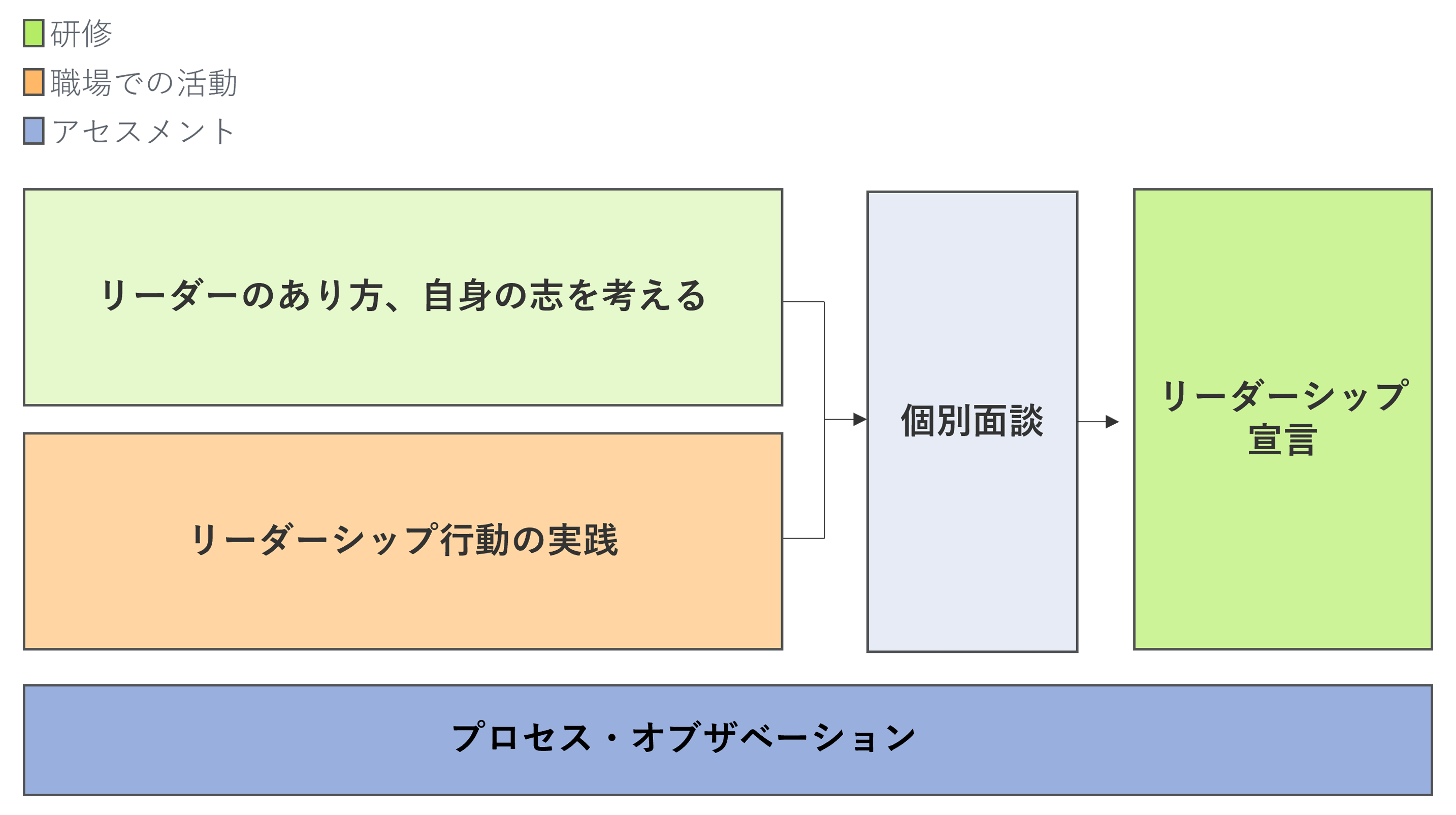

B社のサクセッションプランでは、将来の経営者として期待される課長層からの次世代リーダー候補者を対象に、育成プログラムとプロセス・オブザベーションを実施しています。

グループ各社から選抜された人材は、自社をめぐる社会の変化に目線を広げながら、自分の志に向き合い、お互いに切磋琢磨しながら、職場でも様々な挑戦に取り組みます。

このプログラムではプロセス・オブザベーションで、ハイポテンシャル人材の見極めと同時に、その成長を支援する仕組みを取り入れています。

例えば、ある候補者Eさんは、思考の広さや深さ、課題設定や行動における独自の着眼点など、経営人材としての素養が感じられる方でした。一方で、研修内での発言は限定的で、その持ち味が十分に表れているとは言えません。通常の研修であれば、低い評価のまま見過ごされていた可能性もあります。

しかし、アセッサーとして観察を続けるなかで、Eさんは自己肯定感の低さから、自身の取り組みに確信が持てていないことが見えてきました。面談では、Eさんがどのような意図で、どんな挑戦に取り組んでいるのかを丁寧に聴き出しながら、それが組織や自身の可能性を広げる意義ある行動であることを共に言語化しました。

ファシリテーター(講師)や他の受講者との対話も重なり、Eさんの中で徐々に確信と覚悟が芽生えていきました。後日、B社の社長から「このプログラムを通じて、Eさんの目線と覚悟が大きく変わった」とのフィードバックが寄せられました。

1年後、Eさんがどんな経営人材に成長されているか、とても楽しみにしています。

この事例に象徴されるように、プロセス・オブザベーションは、ある時点での経営人材としての素養を見極めるだけでなく、その人の可能性を引き出す「成長支援アセスメント」として位置付けることもできます。

アセスメントは次世代経営人材を見極め、育むための「プロセス」

アセスメントは、後継者を選ぶための“試験”ではありません。

未来の経営を託すに足る人材を、社内外の視点から多面的に見極め、本人の自律的成長を促す「プロセス」そのものです。

サクセッションプランにアセスメントを活用することで、自社の戦略に整合した次世代経営人材の選抜・育成が精度高く行えます。

形式的なサクセッションではなく、「この人に任せたい」と本気で思える人材を選び、育てる──その実現のために、アセスメントをぜひ戦略的に活用いただければ幸いです。