- 経営チームの変革

- 経営人材

“次期経営人材がいない”というリスク ~サクセッションプラン構築のすすめ

次世代の経営人材を見極め、育成していくためのサクセッションプランの構築は、今多くの企業にとって重要な経営アジェンダとなっています。

「社長が再来年の株主総会をもって退任する。役員も変わる。次の役員を担える経営人材候補をノミネートしてほしい。今よりも10歳は若返りさせたい…」

「役員の半数が5年以内に退任する。次の経営体制のサクセッションプランを出してほしい」

このような要請がトップから来た時、あなたの会社はスムーズに人材リストを提示できるでしょうか? 人事責任者としてどれだけ“本気で”次の一手を考え、準備できているでしょうか?

こうした要請に備えるための仕組みが「サクセッションプラン」です。近年は、政府によるコーポレートガバナンス強化の流れを受け、企業には、経営人材を「第三者の目」を入れ、「客観的に」「多面的に」評価・育成する必要性が高まっています。そうしたなかで、注目されているのがサクセッションプランにおけるアセスメントの活用です。

今回のコラムでは、前後編の2回にわたり、サクセッションプランの必要性が高まっている背景やプランニングのポイント、アセスメントの活用方法、評価軸の考え方などをご紹介します。

サクセッションプランは、企業の持続性を高める施策

近年、企業を取り巻く経営環境は劇的に変化しています。デジタル化やAIの台頭、サステナビリティ経営の加速、グローバル化と地政学リスクの高まりなど、これまでの延長線上にない意思決定を求められる局面が増えています。こうした環境下では、これらの局面を乗り越えることのできる経営チームの存在が不可欠です。すなわち、傑出した一人の経営人材に依存するのではなく、一定の厚みのある経営人材層を育成・輩出する必要があります。

さらに、人的資本経営の潮流やコーポレートガバナンス・コードの改訂を背景に、社外取締役や投資家から「経営人材の後継者計画(サクセッションプラン)の有無」が問われるようになりました。サクセッションプランは人事部門の一つの取り組みにとどまらず、経営の持続性と企業価値に直結する重要な経営課題として位置づけられつつあります。

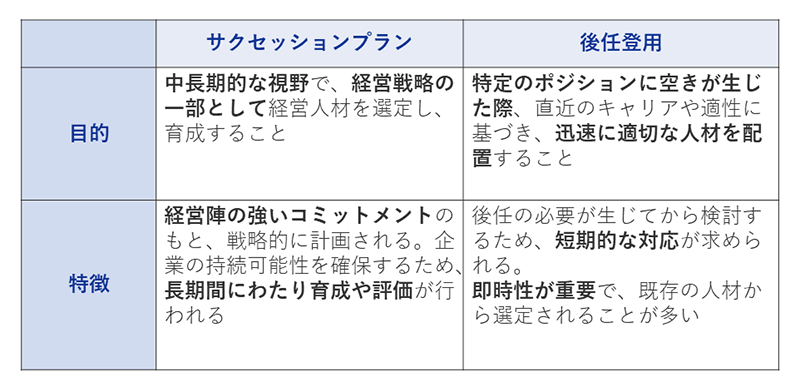

サクセッションプランと従来の後任登用との違いは、後任登用は後継者が必要になったタイミングで迅速に人選するのに対し、サクセッションプランは長期的な視点で候補者を計画的に選抜・育成する点にあります。

予測が難しい環境変化が常態化する今、組織が安定性と持続可能性を確保するためには、過去の実績に基づいたハイパフォーマーを要職に登用するだけでは不十分です。変化適応力やリーダーシップ、意思決定力を備えた「ハイポテンシャル人材」を選抜し、未来を見据えて早期から育成する必要性が高まっています。

近年は、サクセッションプランの対象を経営ボードメンバーの選任にとどまらず、マネジャー層へと広げる動きが進んでいます。ハイポテンシャル人材を早期に発掘し、中長期的に育成するタレントプール施策を取り入れ、役員層のサクセッション施策と有機的に連動することを目指す企業が増えています。サクセッションは「点」ではなく、「線と面」で捉える戦略へと進化しつつあるのです。

こうした「次世代」のサクセッションには、評価だけでなく育成までを仕組みに取り入れることがポイントです。ハイポテンシャル人材を中長期的に育成することにより、適切なタイミングで最適な人材を後継者としてアサインすることが可能になります。

サクセッションプランのプロセス

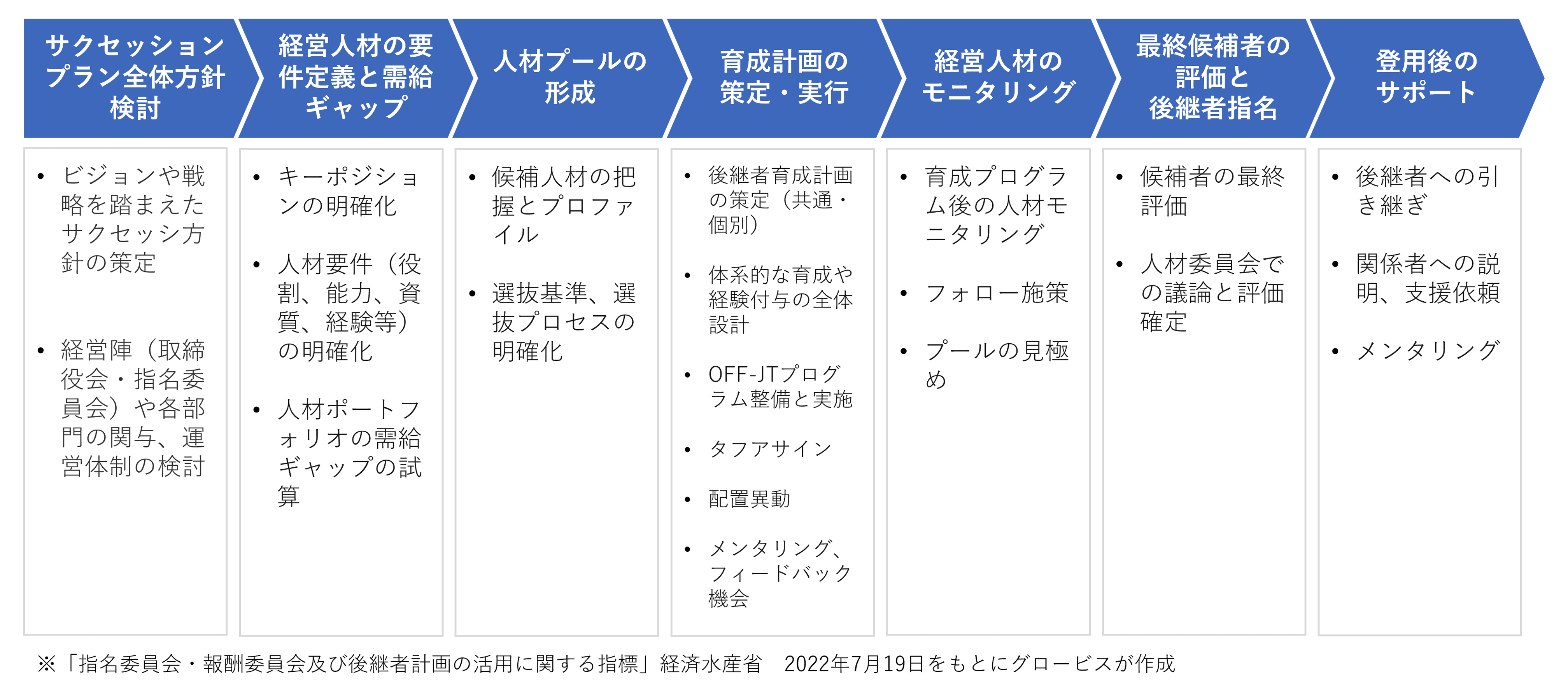

サクセッションプランの実施にあたっては、いきなり人選からスタートするのではなく、まず全体方針や運営体制を検討することが大切です。

以下はサクセッションプランのプロセスの一例です。全体方針を策定した後、人材要件の定義や現状とのギャップ試算、人選、育成、モニタリング、後継者指名、登用後のサポートを進めます。このような大きな流れはあるものの、サクセッションプランは自社のビジョンや戦略、ガバナンス体制に基づいて策定されるため、その内容は各社各様となります。

多くの企業が抱えるサクセッションプランの悩み

サクセッションプランを実際に進めようとすると、いくつかの困難に直面するケースが多く見られます。中でも特に深い悩みとして挙げられるのが、次の3点です。

1. 評価基準の妥当性 ~今後の経営人材にふさわしい要件定義や基準があいまい

管理職の昇格基準はあっても、そもそも経営人材の人材要件を具体的に定義している企業は多くありません。苦肉の策として、現在の管理職の昇格基準をベースに考えるものの、今後求められる経営人材像とはギャップがあり、どのように整合させるとよいかに悩む企業は少なくないでしょう。多くの場合、既存の昇格基準は、過去の事業環境や勝ちパターンを前提に作成されたものや、抽象度が高いものが多く、創造や変革といった新たなチャレンジを生み出す未来志向の視点が欠けています。

また、役員が各自の経験や主観に基づいて候補者をノミネートするものの、評価基準やレベル感にばらつきが生じ、選出された人材の妥当性や納得感を得づらいという声も聞かれます。

2. 評価方法の適切さ ~今の選抜手法で十分見極められているか不安

過去の業績をベースに役員を選出してきた企業の中には、今後もこれまで同様の人事評価による人選でよいのかに悩むことが多くあります。

前述したように外部環境の不確実性が高まり、従来とは異なる経営が求められる一方、将来の潜在能力を見極める評価方法が見出せず、サクセッションプランが思うように進まない状況に陥りがちです。

3. 評価内容の納得感 ~選ばれた人材に納得感がない

サクセッションプランにおける育成施策でアセスメント研修を実施したものの、その評価内容に納得感がないという悩みもよく耳にします。具体的には、アセスメント研修で後継者候補を選抜したものの、登用後に人材が活躍しきれず、本当に自社に必要な人材を適切に見極められているのか、という疑問が生じるケースです。

さらに、人選をしようとしても、そもそも適切な人材がいない、社内に人選基準がない、といった問題に直面することもあります。実際に、社外取締役から将来の経営人材プールについて指摘を受け、その対応として「選抜人材の育成やアセスメントの相談をしたい」というご相談も増えています。

サクセッションプランを立てる際の4つのポイント

サクセッションプランで直面する悩みをふまえ、プランニングにおけるポイントを4つ挙げたいと思います。

1. 人材要件を未来視点で定義しなおす

サクセッションプランは、過去の延長ではなく、これからの経営環境を見据えて人材要件を定義する必要があります。その際に、質・量の両方の視点から登用の要件を明確にすることがポイントです。

・質的要件:人材要件の明確化

企業の将来像や中長期戦略を踏まえて、これからの経営環境で求められるリーダー像を再定義することが出発点です。現状の職務記述書や過去の昇格基準にとらわれず、自社の戦略の方向性を踏まえたうえで、経営人材に求められる能力・経験・資質を明確にすることが求められます。

・量的要件:組織としての人材需給マップの明確化

将来の経営人材として必要なポジション数を明らかにし、人材を計画的に確保する視点も欠かせません。タレントプールを可視化し、どこのポジションの人材が特に不足しているのかを把握しておくことで、早めの対処も可能になります。

2. 人選と育成の一体的な設計を行う

候補者の選出だけで終わらせず、選ばれた人材が将来の経営を担えるよう、育成プロセスまでを一体的に設計することが重要です。人材の見極めと育成は、切り離せるものではなく、両者が連動してこそ、サクセッションは機能します。

具体的には、将来経営を担うことを見据えたタフアサインメントや、不足している要件を補う能力開発を組み込むことが挙げられます。

ここで特に重要になるのが、「経験のデザイン」という考え方です。経営スキルを習得する研修、将来の経営課題に触れる越境機会、意思決定経験を伴うストレッチアサインメント、フィードバックと内省を促す仕組みなど、意図的に「経験から学ぶ」設計を組み込むことが鍵になります。

自社の戦略に基づいた人材要件をもとに選抜された人材に対し、パフォーマンスとポテンシャルをふまえた育成・業務付与・配置を行うことで、登用後の活躍可能性が大きく高まります。

3. 主観と客観を統合した多面的な評価を行う

候補者の評価は主観が入りやすい行為であるからこそ、多角的な視点と共通の評価基準を組み合わせたプロセスが必要です。

社内の上司や現経営陣の主観的評価に加え、アセスメントや第三者からのフィードバックを取り入れることで、評価の妥当性と納得感を高めることができます。

4. サクセッションプランを支える意思決定・運営体制を整備する

最後に、サクセッションプランを実効性ある仕組みとして機能させるためには、意思決定と運営体制の設計が欠かせません。経営層のサクセッションでは、ガバナンスの観点から、社外取締役が関与する指名・報酬委員会による透明性の高い議論と意思決定が求められます。

一方で、経営幹部未満の層(部長・課長など)では、より実務的・戦略的な人材マネジメントが求められます。そのため、指名・報酬委員会とは別に、人材委員会やタレントマネジメント委員会などの経営執行メンバーを中心とした専門組織を設置し、HR部門と連携しながら運営する企業もあります。

「誰がどこで、何を決め、どう運用するのか」という意思決定と運営の役割分担を明確に設計することが、サクセッションプランの実行力を左右します。経営層の意思決定ラインと人事主導の育成ラインが分断されないよう、両者の連携と定期的な情報共有の仕組みを整えておくことが重要です。

将来の見通しがつきにくい不確実な環境であることや、コーポレートガバナンス強化の流れから、計画的な後継者育成であるサクセッションプランに取り組もうとしている企業も多いと思います。今回の記事が、貴社のサクセッションプラン検討の参考になれば幸いです。

そして、サクセッションプランの有効性を高める手法として注目が高まっているのが、アセスメントです。後編の記事では、アセスメントをサクセッションプランにどう活用すると有効なのか、事例も交えながらご紹介します。