- 経営チームの変革

ベンチャー企業における「経営者のサクセッションプラン」とは

~創業社長が後継者人材育成をリードする~

近年、多くの企業が向き合っている経営テーマのひとつに、サクセッションプラン(後継者育成計画)があります。現在の経営トップが後継者を指名するのではなく、組織の持続性を担保するために、重要ポストの候補者を選定して中長期視点で育成する仕組みにシフトしたいと考える企業も多いのではないでしょうか。

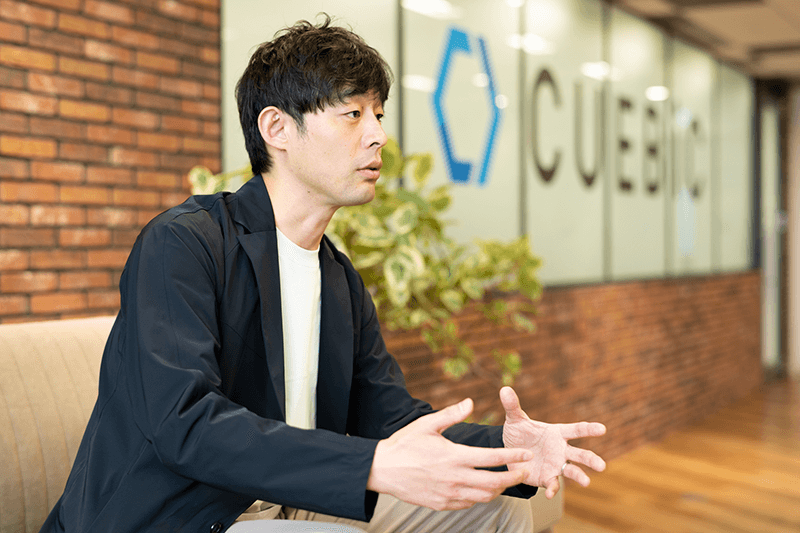

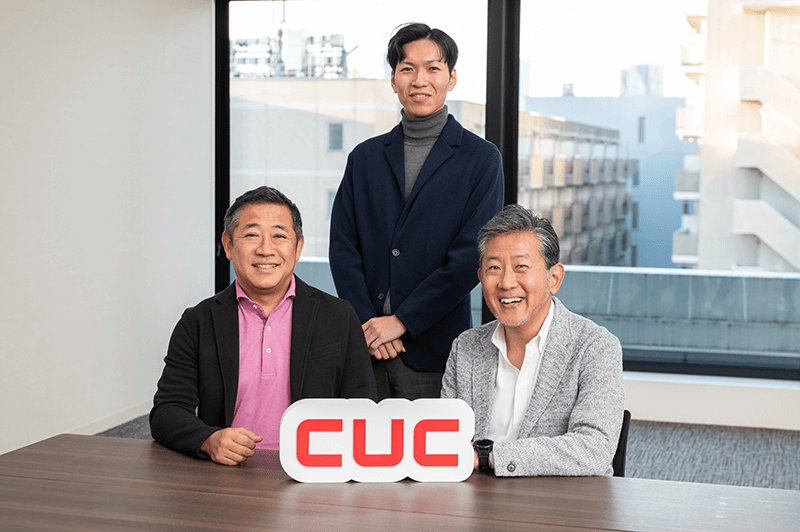

デジタルメディア業界のトップランナーである株式会社キュービック様では、創業者であり代表取締役である世一様ご自身が50歳になるまでに経営のバトンを後継者に渡すという構想のもと、サクセッションプランの一環として「少壮気鋭プロジェクト」(以下、本プロジェクト)をグロービスと共同で実施しています。

今回は、ご自身の後継者となる人材育成への思いや実施内容について、代表取締役の世一 英仁様にお話しいただきました。さらに後半では、本プロジェクトの参加者である執行役員 マーケティングパートナー事業本部 ヘルスケア事業部担当 篠崎 健太郎様、人事 阿南 美咲様に本プロジェクトを通した気づき・変化等についてお話を伺いました。(役職はインタビュー当時)

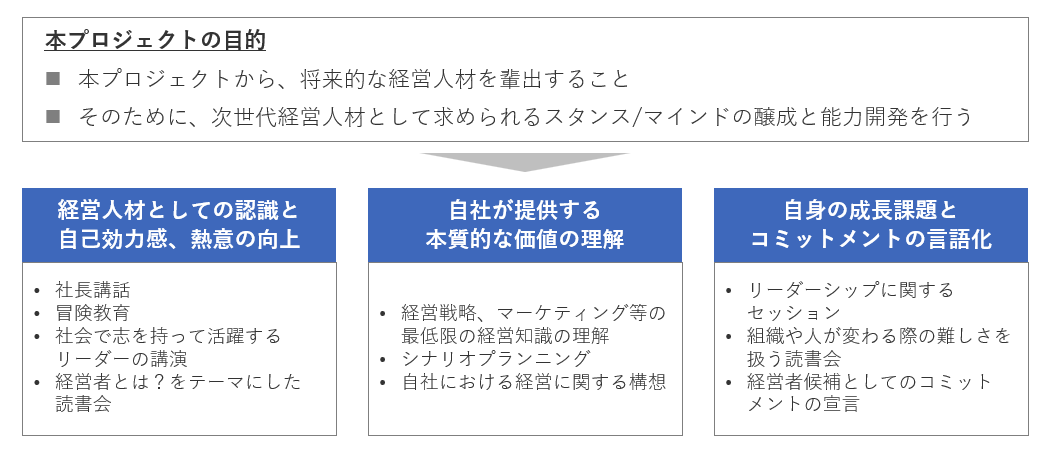

はじめに:本プロジェクトの概要

株式会社キュービック様は、2006年に創業したデジタルメディア事業を展開する企業です。グループ全体で約320名の社員が在籍し、若手社員も積極的に重要なポストに登用、早期から活躍していることが特徴のひとつです。

同社では、代表取締役の世一様が50歳を迎えるまでに後継者に経営を引き継ぐことを想定し、サクセッションプランを始動させました。その中核となる後継者候補育成プロジェクト「少壮気鋭プロジェクト」を2024年よりグロービスと共同で実施。選抜者は約1年をかけて、未来のキュービックをどうしていきたいかを考えるとともに、経営を担う覚悟を持つことに向き合います。

1期目は次世代経営人材候補13名とボードメンバーが参加し、目指すリーダー像および経営構想を描くプログラムを実施しました。

社長インタビュー:プロジェクト実施の経緯

創業社長自らが考える「経営者の後継者育成」

世一さん:本プロジェクトは、サクセッションプランの中心的な取り組みとして2024年より実施しています。

後継者育成を考え始めたのは、私が42歳だった2年前です。2006年にキュービックを創業し代表取締役として経営を続けてきましたが、ベンチャー企業の良さを保つためには、経営トップはある程度年齢が若い人のほうがいいだろうと考えていました。また、AIをはじめとするテクノロジーの進展が著しい時代になっていることも、若手に経営を任せたほうがいいだろうと思い始めた一因です。

現時点では私が社長でいることがベストかもしれませんが、育成は時間がかかるものです。今期実施して、今期成果が出るというものではありませんよね。加えて、会社を左右するのは社員の戦闘力ですから、業績次第で育成への投資を止めてしまうことの方がリスクではないかと考えていました。だからこそ、私が50歳になる時期を節目として、後継者へ経営のバトンを渡すためのサクセッションプランを始動することにしたのです。

プロジェクトの主な内容

育成と配置を連動させ、次世代経営チームを作っていく

同社のサクセッションプランは「少壮気鋭プロジェクト」を中心にしながら、選抜メンバーに子会社の重要なポジションを任せるなどのストレッチした業務アサインを行い、育成と配置を連動させています。

世一さん:本プロジェクトの目的は、参加者が経営に必要なマインドとスキルを身につけ、最終的にキュービックのトップを担う後継者を輩出することです。若手に次世代を託したいという思いを込め、「少壮気鋭プロジェクト」と名付け、1期目には35歳前後までの社員13名を選抜しました。誰か1人にすべてを承継するのではなく、1つのチームとして経営のバトンを受け取り、成長していってほしいという期待も込めています。

参加者には、本プロジェクトで経営者としての覚悟を持つことを求めています。私自身、逃げられない状況に直面することを繰り返して経営者として成長してきました。経営には、「自分がやり切る」という覚悟が最初に必要であり、そこにリーダーシップが宿り、スキルはその後で磨かれるものだと思うのです。この場を通して、そのプロセスを参加者にも体験してもらいたいと考えていました。

毎回のセッションには複数の役員が同席し、参加者とディスカッションを重ねています。当社は私自身が新入社員研修に積極的に関与していますし、他の経営メンバーもオブザーブ参加するなど、経営が人材育成にコミットするという共通認識があるのです。その背景には、人材は大切な無形資産であるという経営の考えがあります。その効果を最大化するために配置や日々のフィードバックがあると思うと、プロジェクトの様子も把握しておきたいのが自然なことではないでしょうか。

日々の仕事と、そこから得られるインプットは両輪です。それらを上手に繋げるためにも、育成する立場である経営陣のコミットメントが重要だと考えています。我々が中途半端では参加者のモチベーションが削がれますから、経営メンバーも成長するつもりで、本プロジェクトに向き合っています。

「本気」を問われる経営者としての覚悟を醸成

世一さん:印象に残っているのは、冒険教育(※)です。私も役員陣も一緒に参加し、「本気で取り組む」ことを体感しました。私自身、これほどの集中力で仕事に向き合えていただろうかと振り返るよい機会になったと思っています。

そして、本プロジェクトの最終回が近づくにつれ、参加者の変化を感じたことも印象的でした。プロジェクトの終盤では、自身のありたい姿を描き、コミットメントを宣言するセッションがあります。そこで数名のメンバーの様子を見て、経営を担う覚悟ができるとこうなるのかと感じましたね。完全に、彼らの目や表情が変わっていく。語る言葉が変わる瞬間がありました。経営を担う立場としてどうありたいかを常に問われ、迷いながらも考え続けた先に「ピントが合ってくる」感覚が芽生え、自分に対する結論を出せたのでしょう。

覚悟が決まるのは、経営を「できるか、できないか」と「やりたいか、やりたくないか」を混同せず、分けて捉えられているからだと思います。「できそうにない」「経営するのは大変そうだ」という思いが強くなりすぎると、成長が行き詰まってしまいます。参加者には、経営をできるかどうかの前に、まずは「やりたいか」という問いに、真正面から向き合ってほしいのです。実際、ここで「やりたい」と切り替えることができたメンバーは、覚悟が決まったと感じます。

経営視点が生まれ、階層間の意思疎通が円滑に

「少壮気鋭プロジェクト」の参加者からは、本記事後半にてお話を伺った篠崎様のように執行役員に昇格するメンバーや、事業部長をはじめ重要なポジションに就くメンバー、ボードメンバーの協業として経営合宿や経営会議の議論に参加しているメンバーもいます。

世一さん:本プロジェクトをペースメーカーとしつつ、業務と紐づけて成長させていく仕組みを作ることで、育成と配置が連動し始めています。さらに副次的な効果として、ボードメンバーとGM(ゼネラルマネージャー)との意識が近づいてきました。本プロジェクトに参加したメンバーはGMばかりではなかったのですが、彼らが経営会議などの議論の場に入ることで、意思決定のプロセスや背景まで含めて、経営の意思が伝わるようになったことが大きいと思います。これにより、部門最適にフォーカスしがちだったGMも、役員と同じレベルの全社視点を持って経営とコミュニケーションし、部門の価値を最大化する動きができるようになってきました。まさに経営視点を養いながら実務経験を積むことで、階層間の意思疎通が円滑になってきているのです。

プロジェクトの1期目を終え、グロービスとご一緒してよかったと改めて思っています。経営者育成のプロの知見をお借りできたことはもちろんですが、第三者に関与いただくことで参加者に緊張感が生まれ、社外の視点からフィードバックをもらえた点も大きな価値でした。日頃より多くの企業に関わっているグロービスから当社ならではのユニークな部分をご指摘いただくというのは、社内の人間が言うよりも異なる形で刺さっていくものです。また、プログラムを通じて、様々なご経験をお持ちのスピーカーからお話を伺う機会がありましたが、常にメインのファシリテーターを内田さんに担当いただきました。ここで内田さんから一貫して、良質な問いを繰り返し投げかけてもらったおかげで、参加者の思考が深まったと思います。

今後の展望

学びを仕事で活かして、成果に繋がる感覚を持つ

世一さん:現在、本プロジェクトの2期目がスタートしました。1期目から継続参加するメンバーと、2期目から新たに参加するメンバーがいます。今後も、その時々のコンディションによって選抜メンバーを入れ替えながら、経営への覚悟をもつ社員を数年かけて増やしていきたいと考えています。

一連のサクセッションプランによって、参加者一人ひとりが、学びを仕事で活かして成果に繋がる感覚を持てる状態になることが理想です。そのため、2期目では経営戦略を策定し、長い時間軸かつ広範囲で成果を出し続けるための戦い方を学ぶ要素も取り入れていきます。

今後も、サクセッションプランは育成と配置を連動させていく方針です。研修で何を学んだとしても、仕事に接続できなければ意味がありません。育成・配置・フィードバックをさらに強く連動させるために、グロービスには引き続き、経営者育成の知見や第三者からのフィードバックを期待しています。

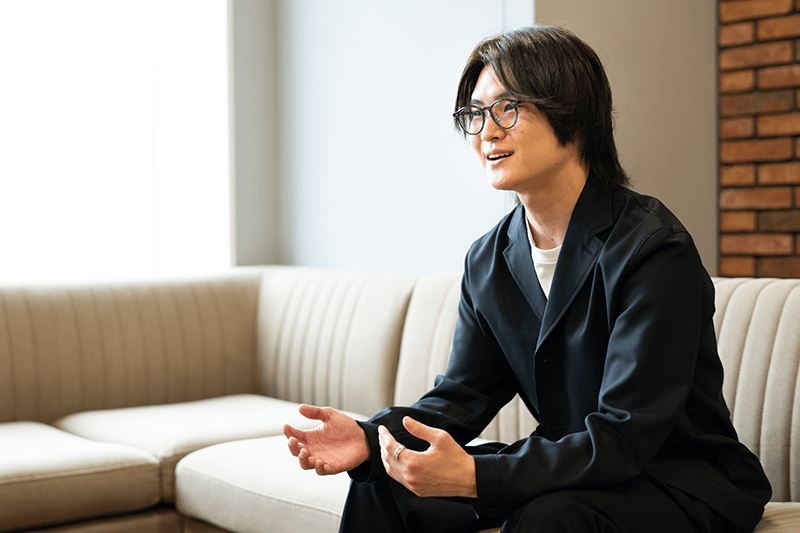

参加者へのインタビュー

ここからは、本プロジェクトの参加者である執行役員 マーケティングパートナー事業本部 ヘルスケア事業部担当 篠崎 健太郎様、人事 阿南 美咲様より、本プロジェクトを通した気づき・変化等についてお話を伺いました。

志があるから、壁を乗り越えられる

篠崎さん:印象に残っていることとして思い出されるのは、冒険教育(※)です。ビジネスにおける議論では「ここまではできたが、このポイントだけ課題として残っている」といった部分的な成果を出せますが、フィジカルなワークは目の前の課題を乗り越えられたか否かが如実に表れるのだと感じました。

このアクティビティでは、課題をクリアできないことの連続でした。本気で達成しようとする強い意思を示さないと、決してゴールには辿り着けないと痛感したのです。それを普段のビジネスでもやっていただろうか、と自らを振り返る機会になりました。

ただ、この経験によって自分の強みを認識できました。私は新規事業の経験が多く、何事も「とりあえずやってみてから改善すればいい」と捉える傾向があります。一方、既存事業の成長を支えているメンバーは、先々のことまでイメージをしてから物事に取り組むのだと感じました。担当している事業特性の違いによって、行動も変わるものですね。自分がみんなに還元できるポイントも認識できました。

阿南さん:私は、自分の志に向き合ったセッションが最も印象的でした。業務では新卒採用を担当しているので、学生に対して「自分の志を話してほしい」「志は時とともに変わって当たり前」と面談で伝える機会が多くあります。

私自身は、社会人になっても志が見つからない時期があり、転職活動を機に“自分は何者でありたいか”を深く考えました。だからこそ、学生には就職前の段階で志に向き合ってほしいと思っているのです。

仕事には辛いことが必ずあるものですが、志を見つけられると、壁にぶつかっても気持ちがぶれなくなります。目指すものがその先にあるから、「大変だけれど、これを乗り越えていこう」と自然と思えるようになりました。

経営を本気でやりたいのか、自らに問い続けた

篠崎さん:プロジェクト後半で取り組んだ経営構想のプレゼンテーション準備は、葛藤の連続でした。現在地からかけ離れた理想像を描きすぎていないか、逆に既定路線で達成できそうなことに留まっていないだろうか。この2つの思いが交錯し続けました。理論だけで考えれば利益が出る仕組みを描けますが、最後は「自分の責任においてやりたいと思うのか」を拠り所にして経営構想を作り上げたように思います。

一方、妥当性がありながらも、ジャンプした構想を描ききれなかったのは、自分の弱さが現れた部分だと感じています。

阿南さん:毎回のセッション内容は何段階も視座を上げる必要があり、本プロジェクトは大変なことの連続でした。当時は人事を担当してまだ日が浅く、専門性が乏しかったこともあり、他事業部のメンバーや役員とのディスカッションについていくのが精一杯だったのです。

セッション中にもらう多様なフィードバックを受け入れながら、自分のスタンスを決めていく難しさもありました。自分の現在地と目指すところにはギャップがあるとわかっているからこそ、フィードバックをすべて受け入れた方がいいのではないかと思い悩んでしまうこともあったんです。

篠崎さん:たくさんの意見が飛び交うので、それを咀嚼する大変さがありますよね。私は相手からの期待は受け止めつつ、すべての意見に応えるのは不可能なので、自分が目指す姿に向かうためのフィードバックなのかを考えるようにしていました。

阿南さん:私は周囲の期待に過度に応えようとしてしまう傾向があります。本プロジェクトは、そんな自分の殻を破り、「自己を再構築する」場でした。志を見つけたものの、今もこの再構築の途中にいると思っています。プロジェクト2期目も参加しているので、この1年で新しい自分を見つけていきたいです。

篠崎さん:プロジェクトを通して得られたものが、それぞれのメンバーにありますよね。私にとっては「問い直し」の場になりました。これまで書籍などで経営を学んできたものの、本当に「自分がやりたいか」の意思を問われたのが本プロジェクトに一貫していたことだと思います。以前は、自分とはかけ離れたたいそうな大義を持った人でないと、起業や経営なんてできない、と思っていたんです。もちろん、経営は難易度としては非常に高い、複雑なことをしているなと改めてわかったのでスキルの必要性は感じていますが、結局は「やりたい」という気持ちが原動力になるのだと気づいた1年でした。

自分の軸を見つけ、経営に向き合っていきたい

篠崎さん:今年度から当社のボードメンバーに昇格しました。経営をリードするにあたり、リーダーシップの発揮の仕方は多様であることを自分の価値観として取り入れるようにしています。

当社は創業者の世一が今も経営トップであるため、世一のリーダーシップが正解のように感じてしまいがちです。私にとって、世一は何でもできる万能型のリーダー。そう思っていた自分は、マイナスの部分を埋めることにばかり意識が向いていました。

今は、自分がやりたいことと周囲の状況をふまえて「この場面ではこういうリーダーシップを発揮しよう」と都度判断し、使い分けるとともに、部下にも自分のリーダーシップのあり方を考えるように促しています。

当社は今、業績を再び向上させることが求められるフェーズです。経営は結果で評価される世界ですから、業績を立て直して次のステージを目指せる組織にしていきたいと思います。

その後は、今のように相対的にリーダーシップのあり方を決めるのではなく、自分がどうありたいかを今一度見つめ直したいと考えています。自らの拠り所となる軸を見つけ、経営を担う覚悟をさらに強くしていきたいと思います。

阿南さん:私はまだ、自分のミッションである人事という仕事に真剣に向き合うべき時期だと思っています。当社の事業が変化する中で、人事の機能はどう変えていくのがベストなのかを考え抜き、成果を出せる自分になっていきたいです。

経営を担う覚悟は常に持ちつつ、 まずは人事という側面から会社を支えられるよう経験を積み重ね、力を蓄えていきたいと思います。

※「冒険教育」とは、アクティビティ(チームビルディング)を通して、リーダーシップ開発の阻害要因や到達に向け何をすべきか理解を深めるセッションです。日常とは異なる環境で意図的に作り出された状況設定に向き合い、心を揺るがす体験を通じて自身の内面に向き合います。

本プロジェクトは次世代の経営チームを創るという取り組みであり、参加された皆さまには、「本気で経営者を目指すのか? その覚悟があるか?」をひたすらに問い続ける場となりました。すぐに答えの出ない、覚悟が必要な問いに向き合っていただいたからこそ、内心で揺れ動きながら手探りで進まれた方も多くいらっしゃったかと思います。それは一人ひとりが本プログラムに真摯に向き合ってくださったことの証左だと感じています。回を重ねるごとに、参加者の表情や発する言葉に変化が生まれ、経営というものに対する自分の意志を明確にしていく様子を目の当たりにしました。その真っ直ぐで誠実な在り方から、キュービック様は非常に魅力的な方々が集まった組織だと強く感じました。

そんな素敵な組織だからこそ、競争の激しい業界の中でも、正攻法で勝ち続けられる存在であってほしいと願っています。そしてその上で重要な役割を担う、次世代の経営チームを創っていく取り組みに関わらせていただけることを、心から光栄に思っています。

本プロジェクトは第2期へと歩みを進めていますが、引き続き次世代の経営チームの皆さまがさらに飛躍を遂げられるよう、全身全霊で伴走してまいります。

キュービック様の本プロジェクトには、3つの特徴があります。

1つ目は、社長が自ら「いつまでに経営のバトンを次代に渡したいか」を最初に明言していることです。これにより、本プロジェクトに懸ける経営の意思が明確に伝わってきます。

2つ目は、次代に経営のバトンを渡すまでの時間軸に相応しい若手メンバーが選抜されている点です。“少壮気鋭”という名のとおり、現在の役職にとらわれず、本気で経営を託したい人に機会を与える姿勢に、企業としての覚悟を感じました。

3つ目は、ボードメンバー全員が毎回のセッションに同席していることです。節目にトップが顔を出すケースはあっても、経営陣全員がすべての回に参加し、時には受講者に交じって一緒に議論する取り組みは非常に稀です。

私自身、この“本気度”に強く共感し、ファシリテーターとしても、一人ひとりに“覚悟”と“本気”で向き合ってきました。参加者は回を重ねる中で、経営を担う覚悟を宿していくーーそんな変化を間近で見ることができたと感じています。

実際に少壮気鋭メンバーから新たにボード入りされた方が出たことはとても喜ばしいことです。現在は第2期へと続いていますが、キュービックの将来を担う強い経営チームづくりに貢献できるよう、今後も引き続き全力で支援させて頂きます。

弊社の担当者がいつでもお待ちしております。