- 経営人材

ミドルマネジメント(中間管理職)強化を考えるうえで、押さえておきたい3つのポイント

「戦略を現場で実行できない」、「方針を出しても組織に浸透しない」――。こうした声を経営層から聞く機会が増えています。生成AIの進展、脱炭素への対応、地政学リスク、通商問題など、多様で複雑な変化が同時多発する今、企業は事業環境の変化に素早く適応し続けなければなりません。この変革期において、戦略と現場をつなぐ架け橋として機能する組織の中間層、すなわち、ミドルマネジメント(中間管理職)が果たすべき役割はかつてなく重要になっています。

一方で、現場を預かるミドル層が経営の意図や戦略を的確に汲み取り、自らの言葉で翻訳し、メンバーを動機づけ、具体的なアクションへと導くには、根深い課題が存在しています。これは、企業の競争力を左右する本質的な経営課題です。

今回は、こうした現場の実態を踏まえ、ミドルマネジメント強化を考えるうえで押さえておきたい3つのポイントを紹介します。ぜひ自社の状況と照らし合わせ、「今、自社が置かれている環境に合った育成施策が企画できているか」を考えるヒントにしていただければ幸いです。(本コラムは、「企業と人材」2025年7月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)

ミドルマネジメントの「型」とは何か―成果創出と人材育成を両立させる

ミドル層には、そもそもどのような役割が求められているのでしょうか。ミドルマネジメント強化の議論に入る前に、まずはミドル層に求められる基本的な仕事の「型」を確認しておきましょう。

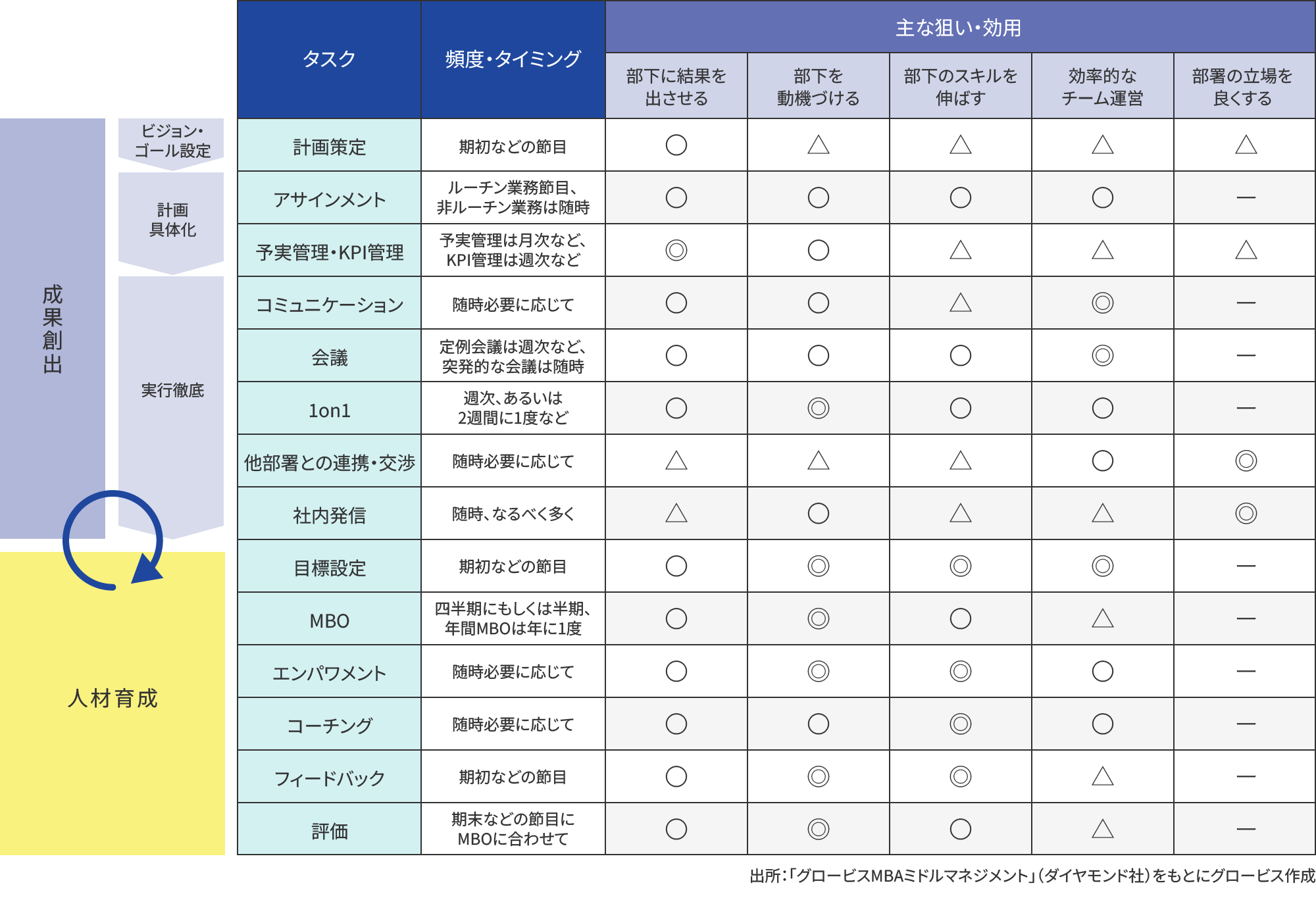

ミドルマネジメントの定説は多くありますが、ここでは「成果創出」と「人材育成」の2つの観点から全体像を整理します。「成果創出」とは、自部署の方針を策定し、その実現に向けてリソースを配分し、計画の遂行を管理・支援すること、そして「人材育成」とは、方針と整合する目標を設定し、部下の指導・支援・動機づけ・評価を通じて成長を促すことを表します。

このようなミドルマネジメントに求められる役割について、当事者となるミドルマネージャーを含め、自社内で十分に理解・浸透され、実践に移されていますでしょうか。これらのタスクをどのようなタイミングで、どのように実行するかは、マネージャー個々の力量に大きく左右され、結果として部署全体のパフォーマンスを左右します。まず、自社におけるミドルマネジメントの役割とは何か、ミドル自身は自らの役割をどのように認識して実践するべきなのかを考えることで「型」の定着度を点検してみましょう。

ミドルマネジメント層強化において押さえるべきポイントとは

それではここからは本題である、ミドルマネジメント層の強化を考えるうえで、押さえておきたい3つのポイントについて、解説します。

ポイント①:事業ライフサイクルはどの段階か?

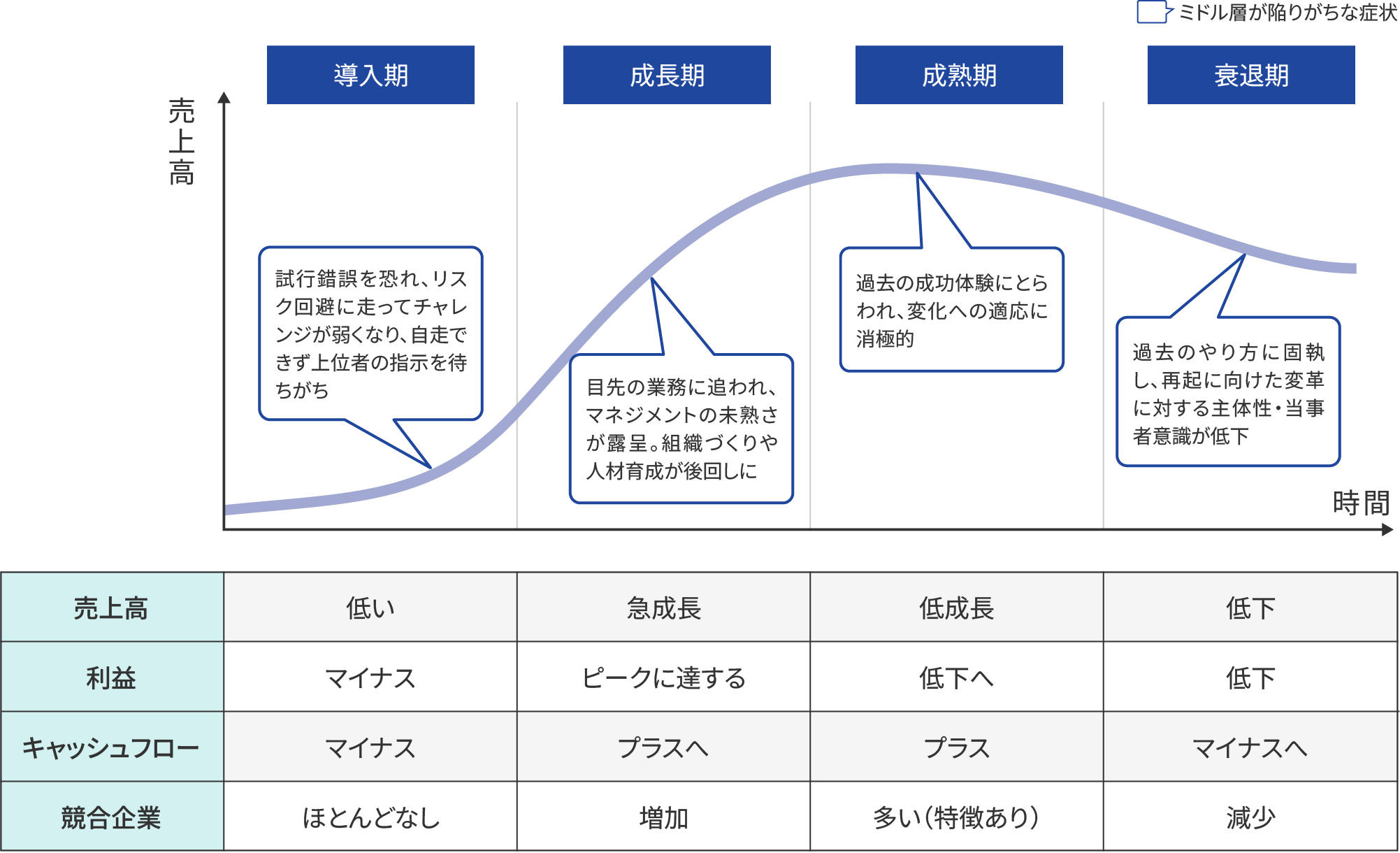

最初に向き合いたいのは、「自社の事業はいま、ライフサイクルのどの段階にあるのか?」という視点です。事業には、導入期、成長期、成熟期、再成長期、あるいは衰退期といった成長段階があり、ミドル層に求められる役割や育成の設計思想は段階によって変わります。

例えば、成熟期の事業でよくみられるのは、過去の成功体験が固定観念となり、「戦略はトップダウンで落ちてくるもの」、「現場は実行に徹するもの」という考えが根づいている状態です。その結果、ミドル層は“伝言係”にとどまり、自ら考え、決断し、周囲を動かす余地が狭まりがちです。一方で、再成長を目指すなら、慣性を打ち破る推進力や、変革プロジェクトの旗振り役、新規事業を牽引する能力が求められます。

このように、育成担当者はまず、自社の事業ステージを見極め、それに応じた育成テーマを再定義する必要があります。今、自社の事業はライフサイクルのどの段階にあてはまるでしょうか?

ポイント②:組織の発展段階とそれに伴う危機は?

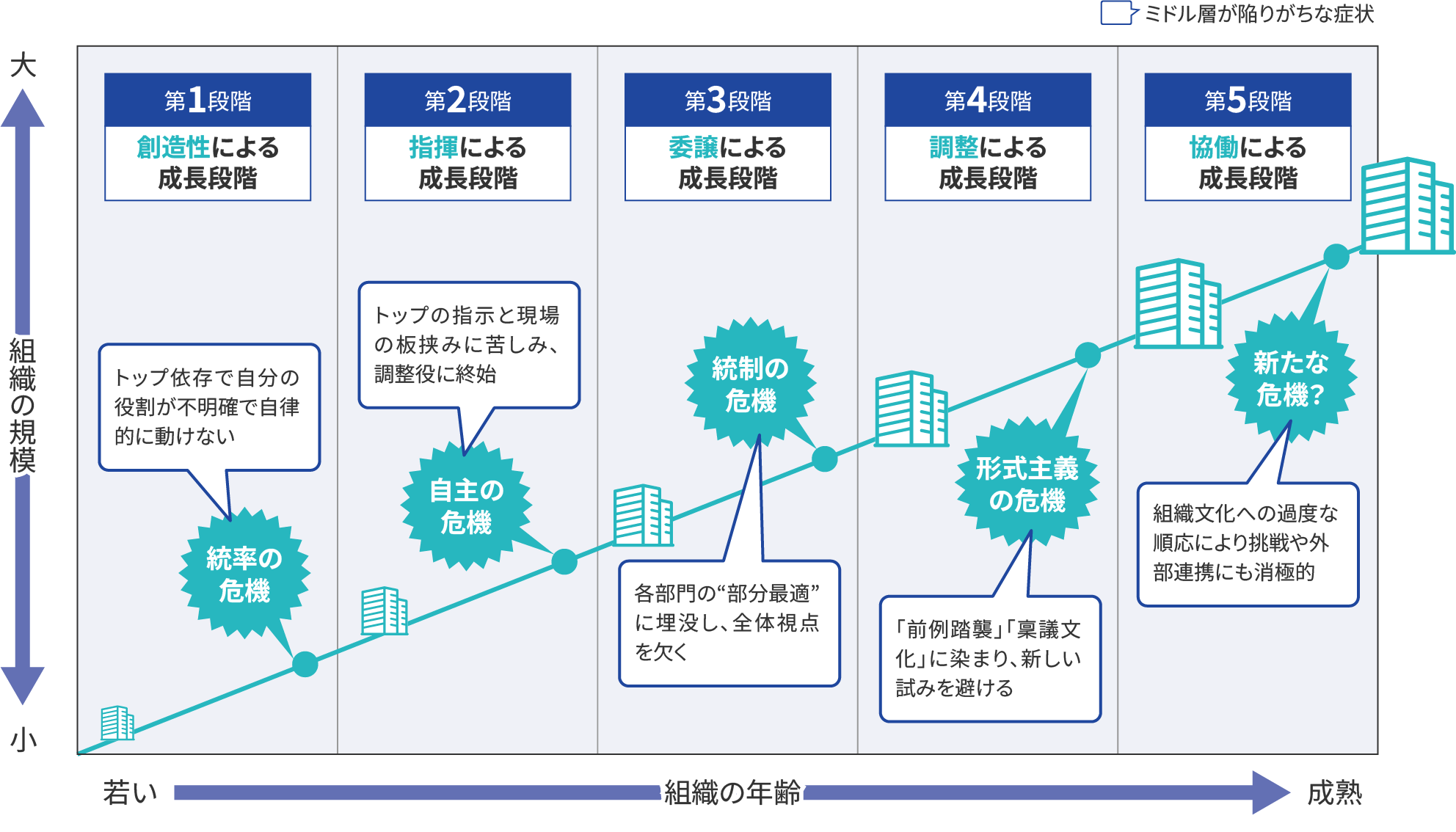

次に注目したいのが、組織の内部構造の成熟度です。ラリー・E・グレイナーの「企業成長の5段階モデル」では、規模拡大や成熟に伴い、組織は「創造性による成長」、「指揮による成長」、「権限移譲による成長」、「調整による成長」、「協働による成長」と段階的に発展し、それぞれの過渡期には「統制の危機」や「形式主義(官僚制)の危機」といった壁に直面すると言われています。

例えば、「形式主義(官僚制)の危機」にある組織では、組織規模が大きくなったことで仕組みやルールが過剰になり、意思決定の遅延や形式主義が蔓延し、新たな発想が生まれにくくなります。このような状況では、イノベーション創出や越境学習を育成テーマに据えることが有効でしょう。

自社の組織は、今、どの発展段階にあり、どのような危機を迎えているでしょうか?その見極めが、ミドルマネジメントに求める能力の再定義に直結します。

ポイント③:「技術課題」か、「適応課題」か?

ミドル育成におけるもう一つの鍵は、育成対象者が向き合うべき課題が「技術課題」なのか「適応課題」なのかを見極めることです。

前者は、過去の経験や既存の知識で対処できるもので、新たに専門知識を習得したり、業務手順を身につけたりすることで解決できます。いわゆる、「正解」が既に存在するタイプの課題です。一方、後者は、解決のために当事者の価値観や行動様式そのものを変容しなければならない、「正解のない課題」です。物の見方自体を問われるため、ミドル自身が試行錯誤しながら答えをつくる必要があり、不確実性も高いため、従来の延長線上の考え方、やり方では太刀打ちできません。

例えば、環境の変化によって「モノ売り」から「コト売り」へ、「品質追求」から「付加価値創出」へ、「上意下達」から「共創型リーダーシップ」へといった転換が求められるなかで、多くの企業が「後者=適応課題」に取り組む必要に迫られています。しかし、旧来の知識注入型の育成や業務改善活動では、これらに対応しきれていません。こうした適応課題を解決するには、ミドルマネジメント自身が自らの思考様式や前提を見直し、変化に適応する能力を養えるよう、育成をデザインしていくことが必要です。

自社が直面しているのは、どちらの課題でしょうか? 解決したい課題の性質に即した育成体系になっているか確認してみてください。

役割定義をアップデートし、育成体系を再設計する

3つのポイントを振り返ってみて、あらためて、自社のミドルマネジメント像と育成体系は、現実に合っているといえそうでしょうか?

かつては、年功序列で管理職に昇進させ、画一的な階層別研修のなかで、管理業務や評価制度の運用に重きを置いたマネジメント手法を学ばせるのが一般的でした。しかし、もはやそれだけでは社内外の環境変化への対応が困難になっています。経営と現場、戦略と実行をつなぐ「ハブ」として機能するミドル層の強化が、企業の命運を分ける鍵と言えるでしょう。

幸い、多くのミドルマネージャーは、現場における変化の兆しと危機感を、自身の肌で感じ始めています。だからこそ、今、人事に求められているのは、このマネジメント層の役割定義のアップデートと、それに即した育成体系の再設計です。自社の事業ステージ、組織の発展段階、解決したい課題の性質――これらを整理したうえで、従来のミドルマネジメント像と育成体系を再点検し、自社の未来を切り拓くミドルマネジメント強化の一歩を、共に踏み出していきましょう。