- グローバル・D&I

グローバル人材育成を行うために必要な異文化理解とは?

「グローバル人材」と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか?英語が堪能で、多種多様に集うメンバーに物怖じせず、物事を進める――そんな姿を思い浮かべるかもしれません。しかしそのイメージは、本当にあなたが向き合う「グローバル人材」の姿でしょうか?

言うまでもなく、グローバルで活躍する人材には語学力やスキルのみならず、異文化への理解を深め、その違いを受け入れ、柔軟に対応できる力が必要です。企業としても、自社の戦略に即した人材育成のあり方や、そのための方法を見直すことが求められています。そこで本コラムでは、企業がグローバル人材育成を考えるうえで、「グローバル人材」をどのように捉え、育成していくべきか、異文化理解の観点から具体的にご紹介します。

はじめに、私が講師として実施した際に経験した、マレーシアでのエピソードをご紹介しましょう。ある日系企業に勤めるマレーシア人の皆さんを対象にした2日間の研修で、朝9時からスタートするというものでした。事前に事務局とは研修スケジュールを決めていたのですが、当日になって急に、途中休憩のティータイムを20分ほど伸ばしてほしいとリクエスト。加えて、研修2日目となる金曜日には、受講生がモスクに行く必要があるため、お昼休憩を2時間半とってほしいと言うのです。通常、日本での研修では、休憩は10分程度、お昼休憩は1時間と決まっています。さらに、9時スタート時点で会場にいた受講生は2名。休憩後も時間通りに戻ってくる人はほとんどいませんでした。

「(育成企画者として)もっとしっかり時間を受講生に伝えるべきでは?」

「受講生の心構えがなっていないのでは?」

「時間にルーズな人たち?」

日本では当たり前といった感覚から見ると、ストレスが溜まるかもしれません。こういった状況をどのように理解すべきなのか、後ほどお話ししたいと思います。

一括りでは語れない、「グローバル人材」の定義

日本では少子高齢化が進む中、国内市場の成長が限定的になりつつあります。そうした環境下では、多くの企業において海外市場への展開が一つの重要な選択肢となり、その戦略に応じた人材の育成ニーズが高まっています。

私は東南アジアを中心とした地域で、日系企業の現地人材を対象に企業研修やビジネススクールの運営をしておりますが、日本のお客様が目指す人材像を議論する際に頻繁に使われる「グローバル人材」という言葉には、スキルやマインドセットなど国や地域の個別化をすることなく、一括りに考えられていることが多いと感じます。また、グローバル人材育成に必要なコンピテンシーの議論をしていても、リーダーシップ、戦略思考、レジリエンス、イノベーションといった何処となく欧米で活躍する方を暗に想定されているように思います。

東南アジアだけでも様々な民族や宗教があり、地域ごとに価値観や生活習慣は異なります。つまり、ビジネスにおけるコミュニケーション方法やマネジメントスタイルは、地域によって全く異なるものなのです。「グローバル人材」という曖昧なイメージで一括りに考えた人材育成が適切とは言えないことは自明でしょう。

自社のビジネス特性・グローバル戦略を踏まえ、求める人材像を定義する

グローバル人材育成の第一歩は、「自社としてどのような人材を求めるのか」を考えることです。そのステップとして、まずは自社のビジネスの特性およびグローバルでの戦略を明らかにしていくことが肝要です。

たとえば、自社のビジネスは進出先でどのような機能を担うのでしょうか。製造拠点として進出する場合もあれば、販売市場としての魅力を感じて進出される場合もあると思います。また、日本からの製品を輸出するだけの場合もあれば、現地で原材料を調達し、現地で加工・販売するという場合もあるでしょう。さらに、現地はどの程度の権限を持つのでしょうか。日本本社が意思決定を行い、現地は実行だけを行うのか、それとも現地に意思決定と実行を任せるのか。こういった条件一つ一つで、何を・どの程度「現地化」していくべきなのかは変わります。

また、現地化と並行して、グローバル展開による効率化を検討しましょう。例えば、間接部門ではどのレベルまで統合させるのか、販売やマーケティングの機能の統合をどこまで行うかということです。グローバル戦略を考えるにあたっては、この現地化=分化と統合という2つの視点で自社のビジネスを捉える必要があります。

このように、ビジネス特性に応じた現地化や、統合と分化といったグローバルでの戦略を明らかにしてはじめて、組織としての役割やあるべき姿、また、どのような人材がどれくらい必要になるかが明らかになるのです。

グローバル人材像の解像度を高める鍵は、「異文化理解」にある

自社のグローバル戦略、組織としての役割とあるべき姿を定めたら、求める「グローバル人材の目指したい状態・姿」を明確にしていく必要があります。では、皆さんは育成対象となる「グローバル人材」や、その「目指したい状態・姿」をどのように捉えているでしょうか。

たとえば、参加者に「自社の戦略を考える」というテーマの研修を行った場合、参加者のあるべき姿や評価として以下のような意見が出てきたことはありませんか。

・意思決定の際に、個人の自己都合・責任範囲のことしか考えられない人材はグローバル人材とはいえない。

・長期的な視点で物事を考えられる人材が素晴らしく、短期的に利益しか考えられない人材は経営人財として未熟である。

・経営においてリスクを把握し、不測の事態にもあらかじめ備えられる能力を持った人材を高く評価する

・講師からの度重なる問いかけやフィードバックに素直に応じられない人材は、学ぶ力が低い

人事であれば、一度はこのような意見が議論の中で出てきたことがあるかと思います。しかし、これらには日本人の文化特性を踏まえた感覚が潜んでいるのではないでしょうか。ここでお伝えしたいのは、こうした考え方が間違っているということではなく、私たち自身に「日本」という眼鏡(レンズ)を通して人材を見ているのだという前提があるということです。

このような日本的価値観をもとに人材像を描き、そのまま海外拠点にも当てはめてしまうと、思わぬ壁に直面することがあります。

たとえば、採用において「空気を読む」「協調性が高い」といった日本的な資質を理想とすると、それに当てはまる限られた現地人材しか対象にならず、結果として多様性を欠いた組織が出来上がってしまいます。また、現地文化よりも日本の価値観を優先して評価・登用が行われると、日本独特のロジックを体得した“現地版日本人的人材 ”がリーダーとなり、見た目の現地化は進んでいるように見えて、実質的には“日本の支店 ”のような組織に留まってしまうことがあります。さらには、日本的なマネジメントスタイルや価値観に基づく制度・教育体系を一律で導入した結果、現地の社員が「評価される基準がわからない」「組織文化になじめない」と感じ、定着率やエンゲージメントに悪影響を及ぼすケースも見られます。

このように、自社で求める人材の解像度を上げることは育成だけでなく、採用・評価・登用を設計する上でも重要です。ですから、まずは人事自身が自分の文化を相対化したうえで異なる文化の人間に向き合う、異文化理解を前提に設計するという視点が求められるのです。

異文化理解の手がかりを得る「ホフステードの6次元モデル」

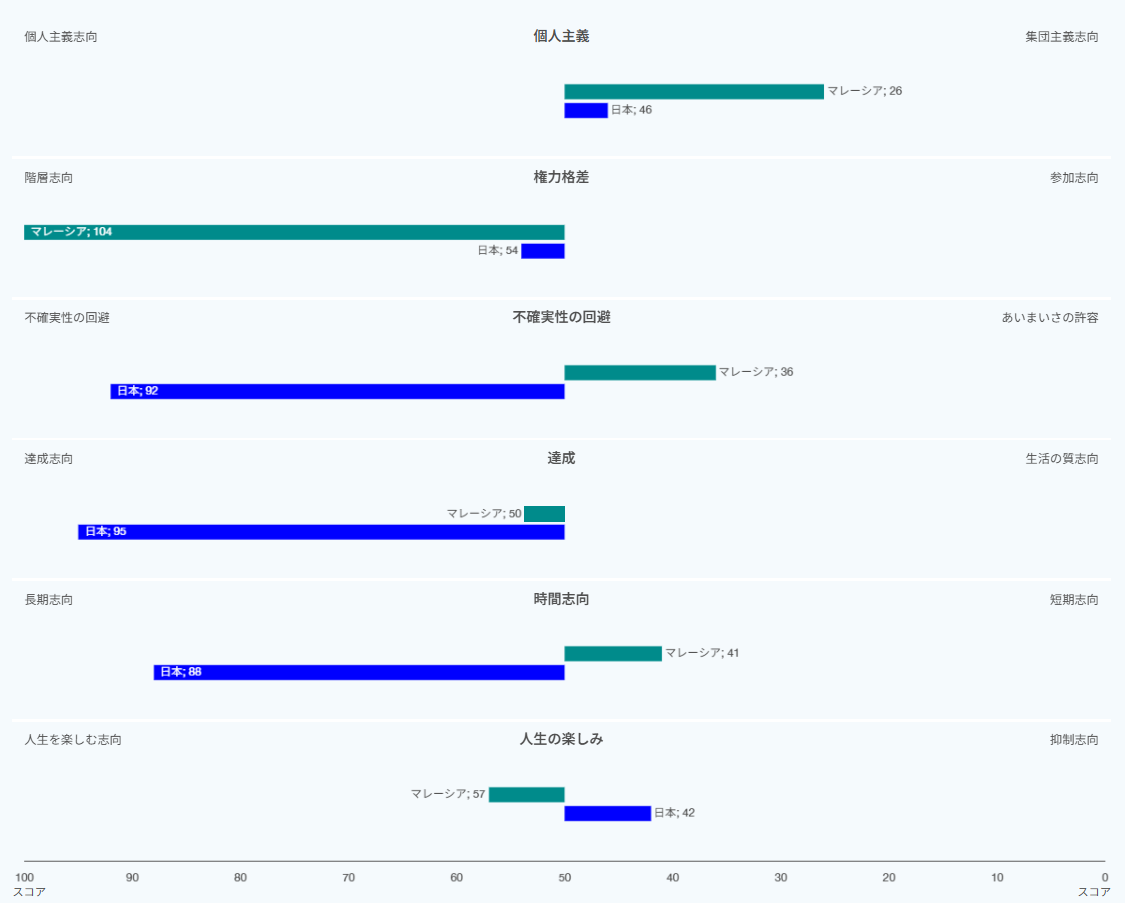

自分の文化を相対化し、異なる文化を理解するには、どのようなことから始めるべきなのでしょうか。その一つの手がかりとして、ホフステードの6次元モデル(※1)をご紹介します。ホフステードの6次元モデルとは、「国民文化の違いを相対的に比較できる指標であり、各国の価値観の違いを理解するためのツール」です。6つの次元(切り口)とは以下の通りです。

1)個人主義(個人主義志向⇔集団主義志向):集団と個人どちらの利害が優先されるか

2)権力格差(階層志向⇔参加志向):権力の低い人が階層と平等のどちらを優先するか

3)不確実性の回避(不確実性の回避⇔曖昧さの許容):未知の状況に脅威を感じる程度

4)達成(達成志向⇔生活の質志向):目標達成を重視する程度

5)時間志向(長期志向⇔短期志向):過去・現在・未来の捉え方

6)人生の楽しみ(人生を楽しむ志向⇔抑制志向):人生の楽しみ方

ホフステードの6次元モデルは、あまり馴染みのない国・地域のことを理解するための取っ掛かりとしては効果的です。一方で、「○○人はこういう特徴があるんだ」と安易にラベルを貼ることは危険です。あくまでも、平均的にそのような傾向があるというだけで、全員がそうであるというわけではありません。異文化を理解するための入り口であることを踏まえ、活用することが大切です。

さて、冒頭のマレーシアでの事例について、6次元モデルを用い、なぜそのようなことが起きたのか紐解いてみましょう。(以下、図参照)

時間に対するルーズさや休憩時間の確保に関しては、3)不確実性の回避と4)達成の項目で説明ができます。日本人は不確実性を回避する傾向にありますが、マレーシア人は曖昧さを許容します。時間通りに物事が進まないことは、日本人からすると不確実性が増し、回避したい一方で、マレーシア人からするとルールや形式にこだわらない傾向にあります。そのため、時間を守らないことに対する罪悪感が生まれにくいのでしょう。また、4)達成を見ると、日本(スコア95)に比べ、マレーシア(スコア50)は穏やかな達成志向を示しています。達成志向の強い社会では、一般的に競争や成果、卓越性が重視され、「働くこと」自体が人生の目的と捉えられる傾向があります。そのため、仕事の一環としての研修にも真剣に取り組む姿勢が当然とされます。一方で、達成志向の控えめなマレーシアでは、より生活の質や人間関係を重視する傾向が見られます。たとえば、弱い立場の人を支えることが当然とされていたり、働くことを生活の手段と捉える価値観も根強く残っています。モスクでのお祈りを大切にしている場面も、その価値観の一端として理解できるのではないでしょうか。

実は、当日の昼食やティータイムでも文化の違いを感じることがありました。講師である私には特別にテーブルが用意され、私のための料理が運ばれてくるのです。これは2)権力格差の観点から、階層志向の強いマレーシアの特徴を表しています。日本とは異なるホスピタリティの形に少し驚きつつも、温かいおもてなしに感謝しつつ、おいしいマレー料理をいただきました。

「異文化理解」がもたらす視点の転換

ホフステードの6次元モデルを手掛かりにすることで、様々な国のメンバーの言動や価値観を理解する糸口を見つけていただけたのではないでしょうか。これにより、自社の人材の見え方も異なってきます。例えば、これまでは見過ごしていたような行動や価値観の持ち主に対しても、異なる視点からその価値に気づけることがあるでしょう。 またその一方で、日本人に似ているからという理由だけで評価してきた人材がいることに気づくかもしれません。このように、グローバル人材を育成する皆さんが率先して異文化理解力を高めることは、優秀な人材の採用及び育成につながるのです。

ビジネス特性や文化的背景を踏まえた視点を持つことで、人材の見え方や対応の在り方は大きく変わってきます。グローバル化が進む今、異文化を理解することは、多様な人材を活かし、組織の可能性を広げることにつながります。まずは価値観の違いを受け入れられる土壌を育み、今後のグローバル人材育成に取り組んでいきましょう。

<参考文献>

(※1)CQ Lab「ホフステード6次元モデルとは」、2025年3月確認

(※2) Culture in the Workplace™ Country Comparison Dashboard 、2025年3月確認