- グローバル・D&I

グローバル企業は組織のサイロ化をいかに克服すべきか~米国企業における組織課題から考える~

米国企業に顕著に生じやすいサイロ化

近年米国では、組織の「サイロ化」が大きな課題として認識されるようになってきました。サイロ(silo)とは、企業内において部門やチームが壁をつくり、独立して業務を遂行している状態を指します。社員は自部門の成果を最優先し、部門を越えた連携は二の次三の次。情報やリソースは遮断されて部分最適に陥り、企業全体としての効率性やスピードが低下し、変革やイノベーションが生まれにくくなってしまいます。

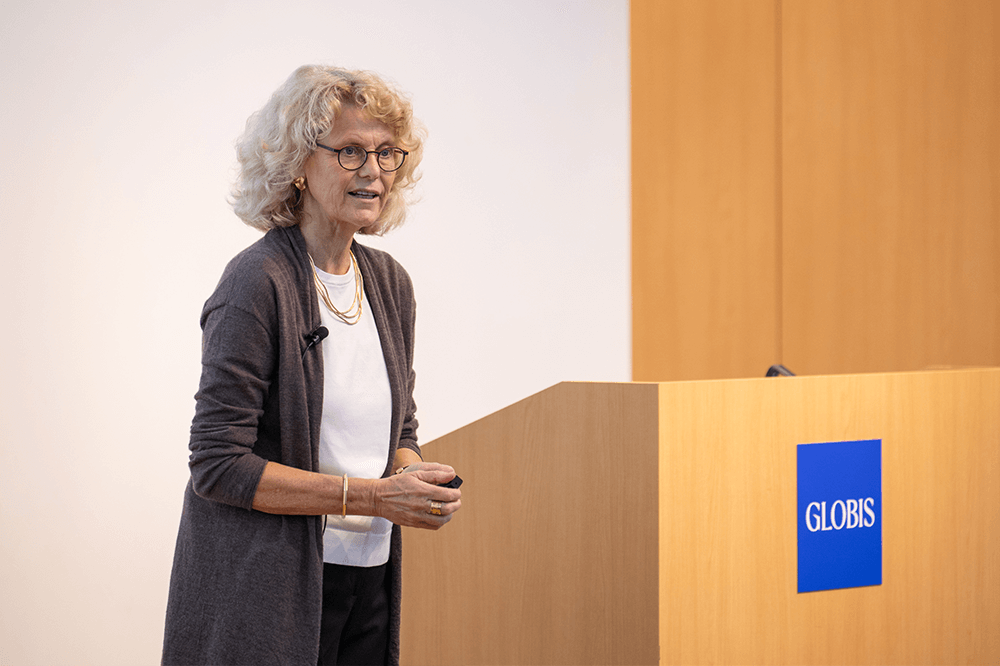

この問題は以前から指摘されていましたが、企業のグローバル化や新規事業の加速に伴い、従来以上に深刻な組織課題となっています。私が昨年ロサンゼルスで日本企業の米国拠点CEOを集めて議論した際にも、サイロ化は優先して解決すべき課題として注目を集めていました。

サイロ化はどの国の企業でも起こり得ますが、米国企業では比較的生じやすい傾向があります。理由としては以下のような点が挙げられます。

・職務記述書(Job Description)により担当業務範囲が明確に定義され、その範囲内で成果が評価される。

・業務の高度な専門分化と成果主義に基づく評価。

・米国労働力の約2割が外国出生者という多様な社会であり(BLS, 2024)、価値観や働き方の違いが生じやすい。

・米国内拠点が地理的に分散しており、コミュニケーションが生まれにくい。

一方で日本企業は業務区分がゆるやかで一人が多様な業務を担い、人材も均質的であるという対照的な特質があります(もちろん日本型にも別の課題があります)。

さらに、この課題を一層深刻化させているのは、現在の事業環境です。VUCA、DXといった大きな潮流の中で、企業は新たな事業の確立やビジネスモデルの変革を迫られています。しかし、こうした変革は、多数の部門や職務が連携しなくては実現できません。例えば、自動車メーカーがEV(電気自動車)への移行を進める際には、従来のガソリンエンジン車で培った手法とは異なる発想・技術が求められます。あらゆる部門が垣根を越えて参加・連携して変革を進めることが不可欠ですが、その推進を阻むのがまさにサイロ化の問題なのです。

Appleの事例から学ぶ

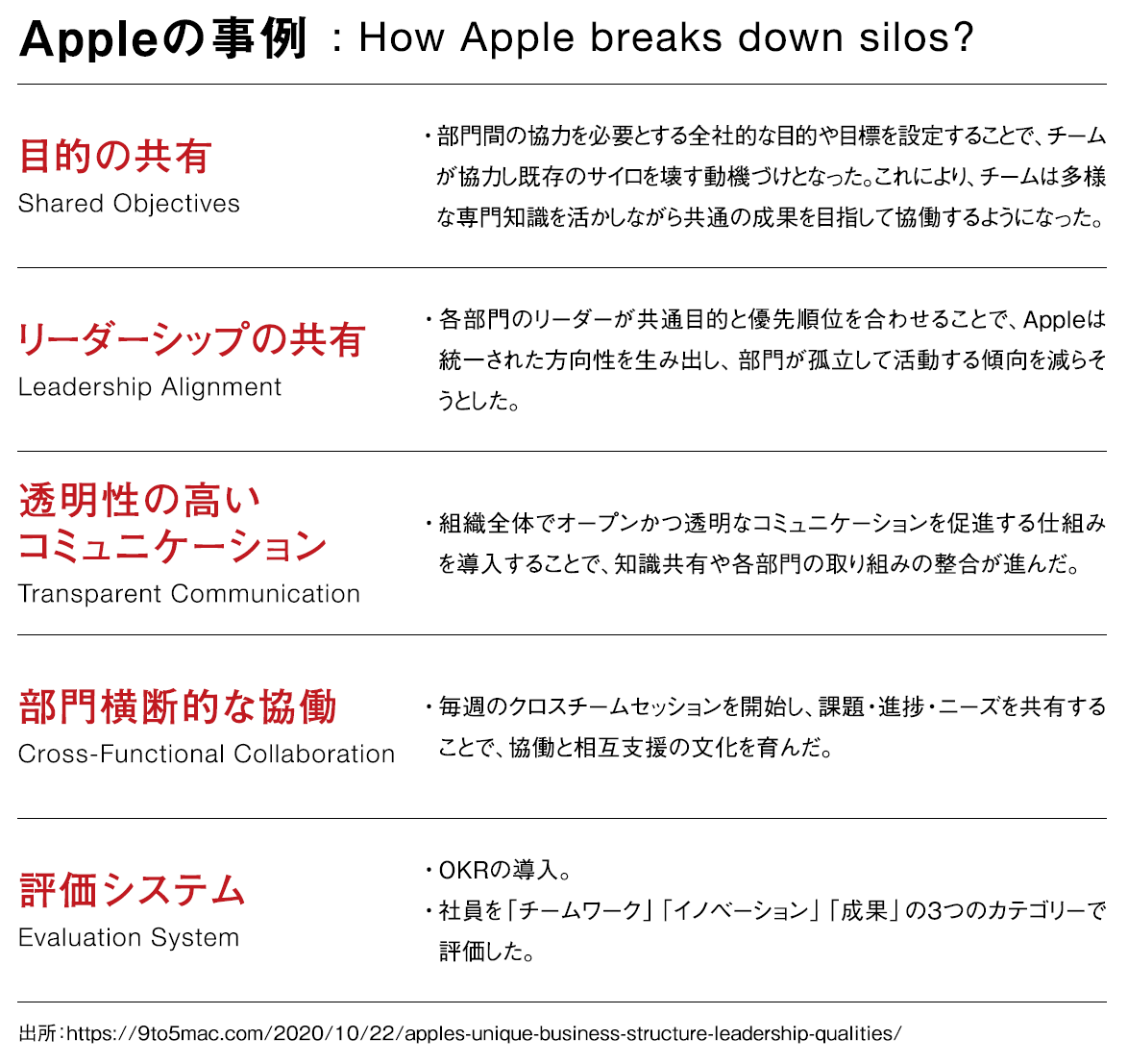

サイロ化打破の参考になるのが、機能別(functional)組織でありながら不断のイノベーションを実現しているAppleの手法です。

Appleは一般的な事業部制ではなく機能別組織を採用しています。製品ごとにゼネラルマネジャーを置かず、意思決定権と責任を機能責任者に集約する仕組みです。プロダクト開発は複数の機能が密接に関わるため、リーダーたちは自部門最適ではなく全社成果を基準に議論し、頻繁な横断レビューを通じて意思決定を行います。この設計が、迅速な統合と継続的なイノベーションを支えているのです。このAppleの取り組みから、サイロを打破するポイントについて考えていきます。

1. Shared Objectives(目的の共有)

まず重要なのは、『Shared Objectives(目的の共有)』です。なぜサイロを打破しなくてはならないのかを各部門が理解し、同じ方向に進むことです。ここでいう目的にはレイヤーがあり、最上位にはパーパスやビジョンがありますが、まずは現実的な共通目的を共有するだけでも効果があります。例えば、ある清涼飲料水メーカーが「日本でもなじみのある飲料を米国で販売する」という共通目的を掲げ、開発から販売まで部門横断で連携し成功したケースがあります。

また、理念や具体的目標に加えて、「提供する価値」を全社で共有することも有効です。新しいカスタマージャーニー(顧客の価値体験)は何か、それをどのように構築するかを考え、各部門が共有することで、現場レベルでの意思決定や行動が自ずと統一されます。

2. Leadership Alignment(リーダーシップの共有)

さらに、サイロを打破するためには、リーダーシップのあり方を根本から見直すことが欠かせません。リーダーには、常に他部門の動きを意識し、連携を前提とした意思決定を行う姿勢が求められます。チームリーダー同士が価値観を共有し、部門を越えて一枚岩となって行動できる状態、すなわち『Leadership Alignment』が整うことで、全社横断の連携は実現します。

3. 横断協働を支える仕組み、評価制度

そして、このリーダーシップを後押しするのが、多様な部門の協働を促進する仕組みです。例えば、自動車メーカーがEV化を進める際に「どのようなEVを、いつまでに、何台リリースするのか」という共通目的を掲げるだけでなく、その進捗を定期的に共有するクロスファンクショナルな仕組みを設けることなどが挙げられます。このような仕組みが、部門が孤立して動く傾向を減らし、横断的な連携を育みます。

また、このような横断的な動きを定着させる要は、評価システム(Evaluation System)の見直しです。例えば、 360度評価のように他部門との連携や全社視点での貢献を評価項目に加えることで、リーダーやメンバーが横断的な行動を取るインセンティブを得られます。

成功を阻む二つの障壁

ここまで、サイロの打破には『Shared Objectives』と『Leadership Alignment』、仕組みや評価システムの見直しが欠かせないことをお伝えしてきました。さらには、米国拠点と日本本社の文化的な違いが、サイロ打破の障壁になることにも注意が必要です。

1. 意思決定のスピード

米国現地リーダーは「とにかく早く決めて、物事を前に進めたい」と望む一方、日本本社は合議制を重視し承認プロセスが長いため、スピードが遅れがちです。これは、スピードが競争力に直結する米国市場において致命的な足かせとなります。横断的な取り組みを進めようとする現地チームにとっても、こうした意思決定のスピードの違いがストレスの要因となります。

2. あいまいな言語化

日本では暗黙の了解が通じますが、米国のような多民族国家では、明確な言語化が共通理解のベースになります。あいまいに掲げるのではなく、何のためにやるのか、どこに問題があり、何を解決しなくてはならないのかを現地の言葉で明確に語ることが不可欠です。言葉ではっきり示すことで、現地メンバーも“Sense of Urgency”(危機感・緊張感)を持ち、主体的に動きやすくなります。

米国ならではのスピード感と多様性を前提に、迅速な意思決定と明確な言語でしっかりとコミュニケーションをしていくこと。これこそがサイロを超えた連携を実現するポイントとなるでしょう。

<出典一覧>

•Joel M. Podolny & Morten T. Hansen, “How Apple Is Organized for Innovation,” Harvard Business Review, Nov–Dec 2020.

•SHRM, “What is a job description?” (2023).

•Bureau of Labor Statistics, “Foreign-born workers: Labor force characteristics — 2024.”

•McKinsey & Company, “Breaking down silos: Fostering cross-functional collaboration” (2021).

•Erin Meyer, The Culture Map (2014).

•PerformYard, “How Apple Does Performance Management (And Ideas for You to Consider)” (2023).