- グローバル・D&I

世界を勝ち抜く自由と挑戦のDNA

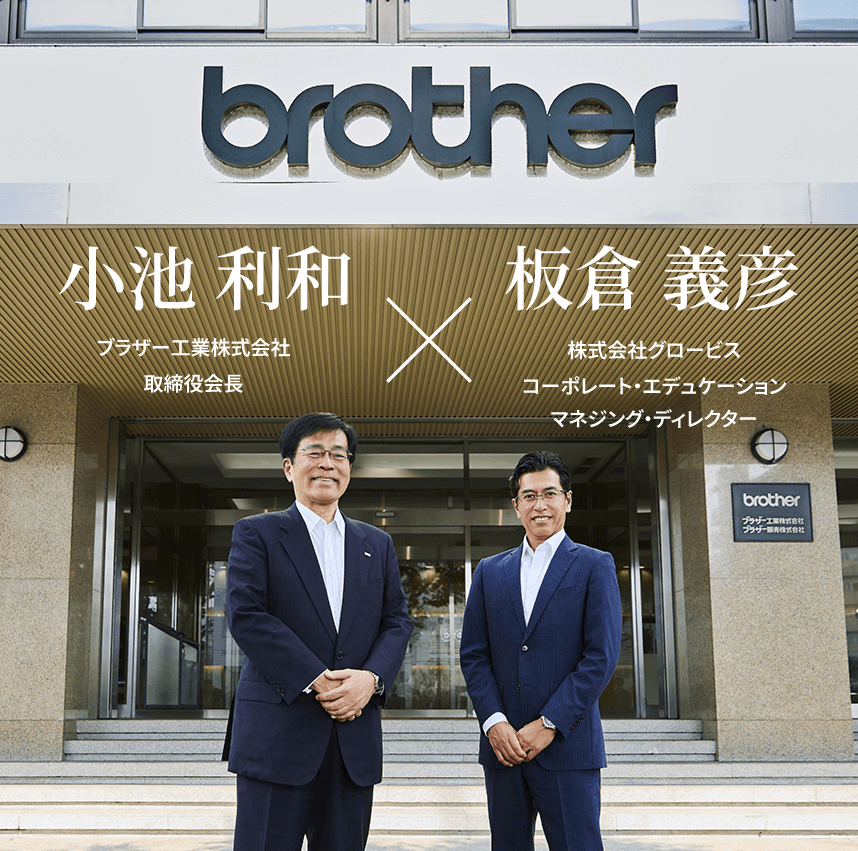

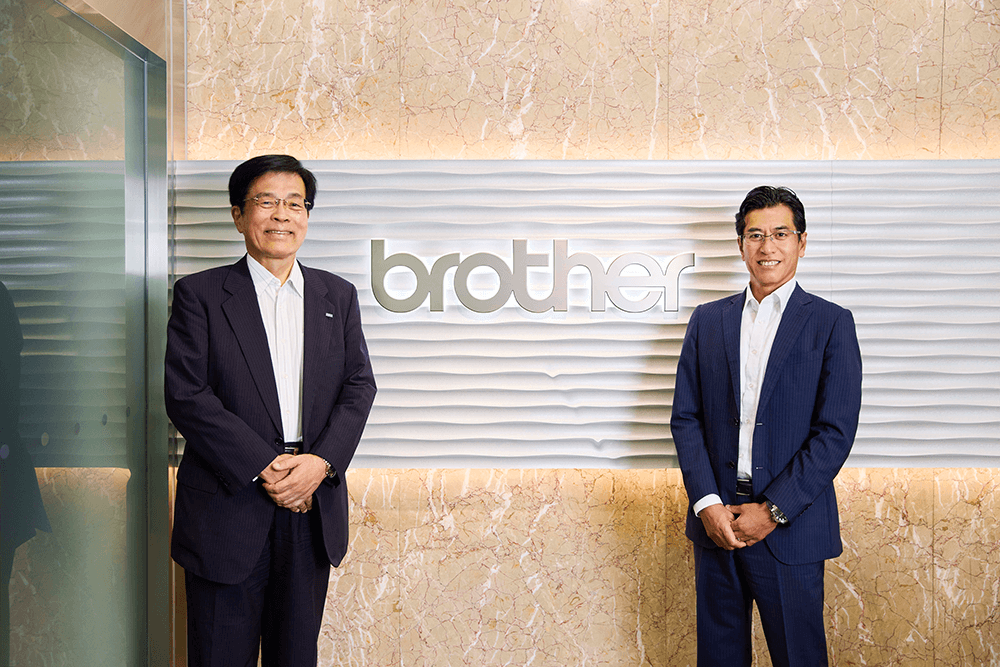

ミシン、プリンター、工作機械などのメーカーとして知られるブラザー工業は、早くから海外展開を進めてきた企業の一つです。世界40以上の国と地域に製造・販売拠点を設け、現在の海外売上比率は約8割を超えています。同社の海外基盤を築き上げてきたのが、取締役会長を務める小池利和さん。20代で米国に渡り、以後23年間駐在して海外事業を牽引、帰国後はブラザー工業の社長、会長として、事業ポートフォリオ変革や組織改革、経済危機への対応、グローバルな製造・販売拠点の拡充などに取り組みました。それらの経験には日本企業にとって多くのヒントが詰まっています。グロービスの板倉義彦が小池さんの軌跡とブラザー工業の独自性や海外戦略、リーダー像などについてお尋ねしました。

人と違う挑戦を求め、若くして世界へ飛び出す

入社3年目に渡米、 一人で市場を開拓

板倉:小池さんは入社3年目の1981年、26才の時に米国に行き、以来23年に亘ってブラザー工業のグローバルビジネスに携わってこられました。入社した時から海外志向があったのですか。

小池:それがまったくありませんでした。ブラザー工業を選んだのは、業績が安定していて、無借金経営、規模も大きくなく、風通しの良さそうな雰囲気だったから。同期入社は13人しかいませんでしたから、当時から将来は自分が牽引役になりたい、と思っていました。最初はドットプリンター、電卓などをOEMで販売する特機開発グループという部署に配属されました。

板倉:その後米国に駐在になられたのですよね。どのようなきっかけでしたか。

小池:

米国の事業は、ブラザーインターナショナルコーポレーション=BIC(USA)という会社が今も販売を手がけているのですが、当時は米国側の発言力がきわめて強く、本体のブラザー工業は製品を作って送り出すことに専念し、米国側が全て販売を取り仕切るという状態になっていました。

ちょうどその頃、新しい電子オフィスタイプライターが開発されており、このタイプライターのキーボード部分を取ってインターフェースを付け、PC用のプリンターにすれば、大きなビジネスがやれるはずだという企画が日本側で持ち上がっていました。このプリンターをPC 先進国である米国で売ろうと考えて、当初はBIC(USA)に販売を打診したのですが、「こんなものは売れないだろうし、販売チャネルもない」と一蹴されました。ただ、日本から人を派遣して販売するのならそれは構わない、という反応だったので、誰かを米国に送って売ろうという流れになりました。

それで小池さんに白羽の矢が立ったと。

小池:ちょうどその頃、私自身も悩んでいたんです。この会社の風通しの良さ、アットホームさに、入社して本当に良かったと感じる一方、この居心地の良さに甘んじていてはいけない、と。年功序列の壁を打破して何かするには、若いうちに人と違う仕事にチャレンジしなければ、と考えていた時に、米国でのプリンターの販売チャネルの開拓を打診されたため、渡米を決意しました。

板倉:それが出発点ですね。

小池:ロサンゼルスにオフィス兼自宅として家を借り、製品のサンプルを持って買ってくれる人を求めて各地を渡り歩きました。このプリンターは、印字スピードは遅いものの価格は競合製品の二分の一ほどだったこともあって、英語もビジネスもマーケットもろくにわかっていなかった私でも、飛ぶように売れるようになりました。事業が軌道に乗ると、BIC(USA)の人たちも、あの日本人はなかなかやるじゃないか、と認めてくれた。ブラザーグループ内でも、小池がプリンタービジネスを開拓したというような噂が広まり、日本に帰らず米国で米国人と骨を埋めよという話になって、結局23年間米国にいることになりました。

自由度の高いマネジメントが人材の定着につながる

板倉:その後、米国の事業が順調に成長した秘訣は何ですか。

小池:答えになるかわかりませんが、現在に至るまで米国拠点の現地従業員の定着率は非常に高く、それが関係しているかもしれません。経営トップは日本人でしたが、私以外のエグゼクティブはほとんどが米国人でした。それで、マーケティングもセールスもファイナンスも彼らに任せておけばうまくいきました。そうした力のある人材が転職もすることなく、長い間チームとして一緒に働けたことが大きいのではないでしょうか。

板倉:定着したのはなぜだと思いますか。

小池:当社が彼らにとって居心地が良かったからでしょう。裁量の自由度が高く、会社と共に自分が成長できた。業績は右肩上がりで、昇進昇格していき、報酬も伸びていった。だから働いていて楽しかったのでしょう。私は細かいルールで厳密に人を管理するのはあまり好きではないのです。本来、マネジメントは性善説に基づいて行われるべきだと思っており、人を信頼し、自由にチャレンジしてもらいたいと考えています。そういうやり方をしていたら、自然に高いモチベーションを維持し、継続的なビジネス成長を一緒に成し遂げてくれました。

板倉:自由度の高い方法がフィットしたのかもしれませんね。業績はどのように変化しましたか。

小池:米国販社の年商は、私の駐在中に約25倍になりました。

板倉:驚異的です。プリンター事業が急成長したということですね。

小池:

いろいろと試行錯誤はしました。タイプライターベースのインパクトプリンター事業は渡米後しばらく順調でしたが、やがてレーザープリンター、インクジェットプリンターといったノンインパクトプリンターが市場を席捲しはじめて、当社にはそれらの技術がなかったため、1980年代後半からは大変な時期が続きました。ただ、常に魅力のある製品を市場に投入し続ける姿勢は変わることなく、熱転写技術を応用したラベルライターや感熱紙ファクスなどを市場に投入して、米国ひいてはグローバルNo.1のシェアを誇るまでになりました。

1990年代半ば以降、ようやく自社のレーザーやインクジェットの技術がそろい、毎年のように小型複合機を中心とする製品が出せるようになりました。日本からは、米国での事業をビッグビジネスに育てることでグループ全体を牽引するよう期待されていましたから、あらゆる知恵を出して努力して、今あるお客様とのビジネスを広げ、さらに販路を拡大しました。商品企画や新技術の面においては、ベンチャー企業と組むこともありました。

小池さんがBIC(USA)の取締役になられたのが1992年。その後、2000年には同社の社長に就任されました。その間、不断の努力で事業を成長させて来られたわけですね。

小池:日本には年に5~6回出張する生活でしたが、技術開発・モノづくりの本拠地が日本にあるので、人と人とのつながりを大切にして、できる限り多くの人と接するようにしていました。「こういう新製品を作ってくれ」といった要望を出したり、30人ほどの開発プロジェクトに加わって、商品企画を中心としたリーダー的な役割を務めていたこともありました。

コンカレントな体制がグローバル競争力の源泉

早くからアジアに 生産拠点を整える

板倉:御社は“At your side.”というコーポレートメッセージを掲げ、お客様第一の姿勢を大切にされています。これは世界中で共通していますね。

小池:そうです。当社のDNAのようなものです。ブラザーにとっては、製品をお取り扱いいただくビジネスパートナーの皆様と、実際に製品をご利用いただくお客様の双方が大切です。常に“At your side.”のマインドで、ブラザーグループ全体でお客様の期待に応えられるように活動しています。

板倉:御社のグローバル経営は、現地のお客様に密着したマーケティングや営業といったフロントサイドが牽引しているように感じます。

小池:それもありますが、製品開発一つ取っても、企画、開発、設計、生産技術、製造、販売などが、同時に仕事を進めるコンカレントな体制が強みになっていると思います。

板倉:これがグローバル事業にも奏功したのですね。

小池:そうだと思います。通常、多くのメーカーは本社の近くに“マザー工場”がありますが、当社は金型製作も量産試作も全て現地工場で行います。これは、お客様のニーズにスピード感をもって対応することを重視しているからです。開発の中心は日本ですが、日本の製造・開発陣が世界中の製造拠点に赴いて支援する形を取っていますし、現地工場の人材も着実に成長していると実感しています。

板倉:現在はアジアにも製造拠点を置いておられますね。その経緯を教えてください。

小池:最初は多くの製品を中国で製造し、グローバルに流通させていました。しかし、中国の人件費高騰、地政学的リスク、BCPへの懸念などを考えると、中国一国だけに依存し続けることは将来的に難しくなるだろうと考えました。そこで、私が2005年に米国から帰国した翌年には中国からベトナムに製造の一部を移管、その後さらに、「チャイナ+1」だけでなく「+2」の体制が不可欠と考え、2012年にフィリピンにも製造拠点を立ち上げました。

板倉:メーカーの中でもかなり早い時期ですね。

小池:物流やコスト、地政学的リスクなどのあらゆる面から、「チャイナ+2」の体制を早めに作っていたことは正解だったと思います。

板倉:製造拠点の分散も含め、グローバルな事業展開において様々な最適化をされてきたわけですね。

小池:最適化は規模(ボリューム)がないとできないので、米州や欧州に加えて、新興国においてもビジネスを伸ばして、グローバルでの販売体制を作るというモノづくりの王道を実行してきたと思っています。

チャレンジなくして企業は持続できない

中長期的な視野に立ち、新分野を開拓

板倉:経営者としてのキャリアを米国で築かれたわけですが、どのようなことを心がけてきましたか。

小池:私がやってきたのは、米国の販売会社の機能を全て俯瞰するだけでなく、ブラザーのグローバルのビジネスを常に意識することです。同時に経営者としての自分をレベルアップするため、IT、サプライチェーン・マネジメント、カスタマーサービス、ファイナンス、モノづくりなど、技術の動向を含めた会社のあらゆる機能を独力で学びました。それが日本に帰国してからのグループ経営の土台になったと思います。

板倉:事業ラインナップの拡大にも取り組まれていたとお聞きしました。

小池:オフィスプリンターのように大規模な市場でボリュームを稼げる製品で当社は勝負してきました。一方、米国でベンチャーをはじめとするいろいろな企業の方々と交流するようになり、産業用の特殊プリンターなど、ニッチな市場も技術的なシナジーがあることをわかっていました。そこで、紙以外に印刷する製品のアイデアの着想を得て、実際に製品化にこぎつけたものもあります。

板倉:具体的にはどのような製品ですか。

小池:最初に始めたのは、郵便料金の印字をインクジェットで行うポステージメーターという製品です。これはUSPS(アメリカ合衆国郵便公社)に納入し、現在でもビジネスは続いています。その後、Tシャツやトートバッグなどの布に直接印刷できるガーメントプリンターを市場に投入しました。オフィスプリンター用のインクジェット技術を改良し、高い生産性と精細な印刷品質を実現しました。いろいろ挑戦しましたが、もちろん失敗も少なくありません。それでも新分野や新製品の開発は、会社の生命線だと考えていました。

板倉:事業を増やすことは「選択と集中」という考え方とは逆ですし、投資の面から見れば、アクティビストに狙われるリスクも出てきます。新分野の開拓はどのような意図によるものですか。

小池:私は、立場が上になるほど、新しいことをしなくてはならない、現在の延長でやっていたらダメになる、と考えてきました。新しいことに挑戦するのも経営者としてのミッションなのです。ある投資会社からは、手を広げるとコングロマリット・ディスカウントを起こすし、株価も上がらないから、主力であるオフィス向けのプリンター事業に集中すべきだという提案が出されたこともありました。確かにそういう意見は短期的には正しい。けれども中長期的に見たらそれでは限界が来ることは見えていました。そもそも紙に印刷するビジネスはペーパーレス化の加速もあって、市場が徐々に縮小していきつつあるので、いろいろな試みをしなくては、企業は持続できません。こういった新分野への挑戦は、2015年に行った産業用の印刷機器を扱うドミノ・プリンティング・サイエンス社(英国)の買収にもつながっています。

板倉:それにしても、小池さんの様々な変化を察知する感覚の鋭さに驚かされます。

小池:世界中のあらゆる出来事、技術動向、人の動き、市場の状況、そしてグループ全体の動きなどいろいろな変化が気になるんですね。自分で言うのもなんですが、その点ではグローバルな経済の動きや地政学的リスク、市場や技術の動向など、様々なリアルタイムのデータに常に触れていることが重要で、その中で特に変化が起きていることが気になるんです。

破天荒さのある人材も必要

板倉:人材について伺いたいのですが、御社は管理がゆるやかで自由な社風に特徴があると思います。一方で、そうした風土がどのようにグローバル事業の成功につながったのか、イメージが湧きにくい部分もあります。

小池:確かに「自由な社風」と「グローバルでの成果」は一見すると結び付きにくいかもしれませんね。ただ、当社の場合、自由であるがゆえに、自ら考え動く、自立した人材にとっては居心地が良く、力を発揮しやすい環境なんです。これまでのグローバル展開においては、各製造拠点や販売拠点の有能なグローバル人材と力を合わせてきたことが、成功に結び付いたと思います。

板倉:では、今後、グローバルな競争力を維持、発展させていくにはどうしたら良いと思われますか。

小池:当社に限らず、日本人全体が内向きになっている傾向は否めません。日本国内に閉じこもってリスクを取ろうとしない人が増えているように感じます。しかし、実際に現地に行ってみなければわからないこと、得られない体験が数多くあります。多少のリスクや不確実性を恐れず、自分の力で環境を切り開いていくような、破天荒さや野心を持った人材、一旗揚げてやろうという山っ気のある人材が必要です。さらに、日本人だけの発想や人間関係にとどまらず、外国人も巻き込みながら、より多様でしなやかな組織づくりをすることが益々重要になってくると思います。

板倉:グローバルなリーダー、経営者のあり方をどうお考えになりますか。

小池:リーダーは私利私欲のない純粋な人であるべきだと考えています。外部や周りから見てフェアであり、その人を支え応援しようとする人がたくさんいるというのが望ましいと思っています。

板倉:そのようなリーダーになるために必要なものは何でしょうか。

小池:セルフ・ディシプリン(自己規律)です。自ずと自らを律することができ、気配りできるような人でなければ、リーダーは務まらないと思います。

板倉:今後、「グローバル企業としてのブラザー工業」はどうあってほしいと思いますか。

小池:私が入社した時、当社は大企業と中小企業のちょうど間くらいの規模で、カジュアルで風通しの良い社風が特徴でした。今や世界で4万人を超える企業になりましたが、規模が大きくなっても自律と自由を重んじる企業文化を引き継ぎ、いかなる環境下においても「偉大なる中小企業」であり続けてほしいと願っています。

板倉:ブラザー工業らしいグローバル化とは何か、より深く理解できたように思います。ありがとうございました。

国内市場の成長の限界が見え始めているなか、さらなる成長機会を求め、多くの企業がグローバルでの事業拡大に向き合い、事業ポートフォリオに占めるグローバル事業の重要度は益々高まっています。小池会長のご経験には、世界で勝つためのグローバルにおける事業機会・リスクの見出し方、バリューチェーンの構築、組織風土の重要性、トップの向き合い方など、グローバル事業を加速させるためのヒントが多く含まれています。さらに、小池会長は「事業の成長に伴い、機能や人材をレベルアップさせ、自らも経営者として成長する」ことを実践し、全社的なグローバル経営推進の基盤を築かれてきました。このご経験は、将来の経営を担う人材に対し、海外事業を通じてどのような経験を積ませ、いかに育てていくべきかを考える際の重要な示唆となります。本対談が、皆様の会社におけるグローバル経営をアップデートするきっかけとなれば幸いです。(板倉)