- 組織風土改革

- 経営チームの変革

意志と戦略で貫く気鋭のポートフォリオ経営

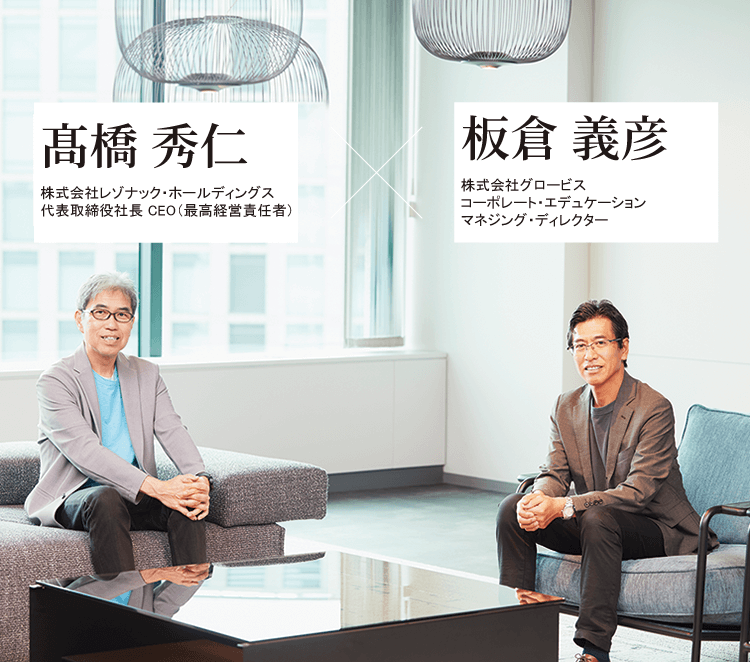

日本の化学メーカーの雄、昭和電工は、総合化学メーカーから半導体事業を中心とするメーカーへとシフト、2023年には昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)を統合し、レゾナック・ホールディングスおよびレゾナックとなりました。この大変革を中心で担ったのが現在の代表取締役社長の髙橋秀仁さん。都市銀行からキャリアをスタート、世界で戦える日本の製造業の経営者を目指し、複数の外資系メーカーを経て昭和電工へ。ポートフォリオ戦略、CxO体制の構築、HR変革などによる巧みな経営手腕が注目を集めています。これまでの変革のお取り組みや経営への思いについて、グロービスの板倉義彦がお尋ねしました。

※レゾナックのポートフォリオ経営を実践するうえで鍵となる「組織・人づくり」については、レポートをご覧ください。

CEOの使命は企業価値の最大化

理論と相場感覚でポートフォリオを改革

板倉:昭和電工は日立化成との統合を果たし、2023年にはレゾナックとなり、事業ポートフォリオを大きく改革されました。まずその経緯や狙いをお尋ねします。

髙橋:金融機関からいくつかの企業を経て昭和電工に入社したのですが、すぐ気づいたのは、成長のポートフォリオがなかったことです。ドメスティックな化学企業がこのままでは衰退していくだけですから、なんとかしなくてはと思っていました。一般に石油化学や黒鉛電極の事業はボラティリティ(収益変動性)が非常に高いものです。戦略企画部門にいた私は、営業利益の平均値を縦軸に、その分散を横軸にとって、日本の主要な大手化学企業の状況をグラフにしてもらいました。昭和電工はグラフの右下(営業利益が小さく、分散が大きい)に来るだろうと確信していましたが、案の定でしたね。これを左上に移していく必要がある。それにはポートフォリオの入れ替えは必須でした。

板倉:そこで企業買収という判断をされたのですね。

髙橋:はい、入社早々にドイツの黒鉛電極メーカーを150億円ほどで買収しました。かなり割安でしたが、買ってすぐ市場が活況を呈して1300億円の営業利益を上げたのです。そのとき実感したのは、一過性でも利益が出ると、バランスシートがきれいになるんですね。これはレバレッジをかけられるメリットになります。

板倉:それが日立化成の買収につながったのですね。

髙橋:その通りです。半導体事業への注力を考えていた我々にとって、日立化成が半導体材料で優れているのは大きな魅力で、TOBで買収しました。また、2000億円規模の事業売却を長期ビジョンで宣言していたため、統合後2年半で完遂しました。

板倉:事業ポートフォリオを組み替えるときの基準は何ですか。

髙橋:その事業が当社の戦略に合っているか、当社が期待する利益率を上げられるか、当社がその事業のベストオーナーか、の三点です。

板倉:その際に、髙橋さんならではの着眼点、決め手のようなものがあるとすれば、それは何でしょうか。

髙橋:私の場合、新卒で最初に就職したのが都市銀行で、ここでさまざまな企業を見て鍛えられたことがあります。中でも米国のM&A 専門企業に出向して3年ほど働いたことは良い経験になりました。そのとき“ 相場勘” のようなものが身につきました。

工場、経営者などを見て直感的にその企業の価格がわかる、機械や設備をバラ売りしたときの価格の見当がつくといった感覚です。

板倉:ポートフォリオやファイナンスという言葉からはロジカルな印象を持ちやすいのですが、そればかりではないのですね。

髙橋:むしろファイナンス理論などは直感の正しさを後付けで説明しているようなところがあります。またIR 活動を行っていると、投資家の生の声に触れることができ、これも貴重な判断材料になりますね。

強い経営には信頼できるチームが必要

チーム経営のためのCxO体制構築

板倉:レゾナックの統合報告書でも「企業価値=戦略×個の力×企業文化」と明言されています。これは非常に共感できる定義ですね。この「個」には「経営チーム」も含まれると思いますが、詳しく教えてください。

髙橋:経営は複数で行うものなので、チーム力が必要なのは当然です。一方、私個人としては、自分、つまりCEO にしかできないことに注力したいと考えています。ですからそれ以外の、他者ができることは他者に任せたい。デリゲーション(権限委譲)ですね。それを可能にし、信頼関係を築ける経営チームがほしいとずっと思っていました。

板倉:そのためにはCxO 体制がふさわしいとお考えになったのですね。

髙橋:この体制でないと、例えて言えばEU の大統領みたいになるわけです。EUを構成する各国の首脳はそれぞれの国を統治できますが、EUの大統領は各国を直接コントロールすることはできません。同じように、企業でも「CxO 体制」が整っていなければ、トップに立つ人が十分に経営をコントロールできないのです。特に日本では、各事業部の独立性が強いため、トップが経営全体を把握して管理するのが難しいと思います。なので、機能軸にこだわってアメリカ合衆国のようにしたいと考えました。

板倉:実際にはどのように動かれましたか。

髙橋:CEO、CFO(財務)、CSO(戦略)、CHRO(人事)がいれば企業経営はできます。私はCEO に任命されることを早めに知らされたので、準備段階でCFOとCSO、それにCHROが足りないことがわかっていました。そこで、CFOとCSOは外部から招き、CHROは社内の今井のりさんにお願いしました。

板倉:日立化成出身の今井さんは経営企画や事業部でキャリアを積んで来られた方で、人事の経験はありませんよね。今井さんにCHROを頼んだのはなぜですか。

髙橋:昭和電工と日立化成が統合するとき、昭和電工側の責任者が私、日立化成側の責任者が彼女でした。目指す会社の理想像をゴールとして共有し、一緒に時間をかけて取り組んできた。ですから信頼関係は揺るぎないものです。それにCHROは必ずしも人事の専門家である必要はありません。専門家が必要なら雇えばよいのです。

板倉:CxO 体制が必須と言っても、既存の古い組織を変革して実現していくハードルは高そうです。

髙橋:そのためコンサルも入れ、時間をかけ、ベンチマークを取り、そもそもCxOとはどのような人物なのかといった点から検討しました。デュポン、3M、GEなどのCxO のプロファイルを調べてみると、CxOの中で、最も顕著に差が出ていたのはCHRO でした。その意味でもCHROに力を入れたのは正解だったと思います。

板倉:経験を活かすだけでなく、ベストプラクティスを探索し、確認していったのですね。

髙橋:ベンチマークを確認したうえで説得していきました。これはやって良かったと思います。

企業の成長を促すのはHRと組織文化

信頼関係から築きあげた経営チーム

板倉:2022年1月に昭和電工の社長に就任され、今も「チーム髙橋」は良好な人間関係の中で機能していると感じます。ここまでにするために、どのようなことをしてきましたか。

髙橋:2021年の11月に新体制の役員と合宿をやりました。これも今井さんのシカケですが、初日は昼の座学の後、模造紙に子供の頃からのライフヒストリーを書き出し、髙橋秀仁はどんな人か、を自ら説明しました。また「ニューリーダーアシミレーション」といって、私が座を外したうえで、チームの他のメンバーが、私にもっとしてほしいこと、やめてほしいこと、知っておいてほしいことなどを明記して知らせる手法も取り入れました。

板倉:2022年1月に昭和電工の社長に就任される前ですね。

髙橋:そうです。既にタウンホールミーティング(※1)も始めていたので、事業所も回りました。そこで話した内容や言い方について、コンサルや役員から「ここがダメ」「あの言い方は良くない」と、めいっぱいダメ出しされ、本当に凹んだんですよ。その後、翌年からのタウンホールミーティングをシミュレーション的にやらされたのですが、そうなるとどうしても安全運転的になりますよね。

板倉:それは当然そうなりますね。

髙橋:そうしたら今度は、全然面白くない、って言われてしまい(笑)。結局、「髙橋さんは変わらなくて良いですよ、そのままで。私たちがフォローしますから」と役員の一人から言われました。そのとき、「ああ、良いチームだな」と感じましたね。

板倉:今も役員は合宿をされていると聞きました。

髙橋:

経営会議のメンバーで、3カ月に一度のペースで合宿しています。昭和的! と揶揄されるんですが(笑)、夜の飲み会とセットでやります。そうすると気心が知れ、何でも言える状況になるのも事実。もちろんチームは仲良しクラブになってはいけない。

けれども、日常的なささいな話をすべて捨てて、話は経営会議だけというのも問題です。このくらいの頻度で顔を合わせ、飲み会で言えることは会議で話しても良いのだと感じられれば、心理的安全性が生まれます。これが大切なのです。

GEでの経験からHRの重要性を知る

板倉:髙橋さんがCHROや企業文化にこだわるようになったのには何か契機があったのでしょうか。

髙橋:J.ウェルチが退任した頃のGE に勤めたのが一つの原体験でしょう。あれほどの規模でありながらコングロマリット・ディスカウントを起こさない稀有な企業でしたから、そこに興味を持って中途入社しました。そこで彼らが最も力を入れていたのがHRでした。日本の「人事」だと、制度、組合対応、給与の支払いなどが主要業務ですが、GEのHRでは、リーダーシップトレーニング、モチベーション管理、パーパス・バリューの実現、タレントマネジメントなどが業務の中心でした。その結果、社員全員が価値観を共有しメリトクラシー(能力主義)が根付いていた。そのような環境では、チームで何かを成し遂げたとき、ものすごい達成感が生まれるのです。あの感覚を従業員にも味わってもらいたいと思っています。

人に会い、人の声を聞くことが経営感覚につながる

組織文化変革のために足を運び、声を聞く

板倉:組織文化変革のための、事業所への訪問数も相当な数に達しますね。

髙橋:既に年間70回ほど訪問していて、3日に1回は現場を回っています。

板倉:組織や人の重要性を語る経営者は多いですが、どこまでやっているかは人によってかなりばらつきがあると思います。その点、髙橋さんは本当に真剣で、時間も非常にかけています。それはなぜでしょうか。

髙橋:時間をかけられるのは、自分がやらなくてもいい仕事をデリゲーションしているから。組織文化に力を入れる理由は、私にしかできない仕事だけをしたいから。CEO の使命は「企業価値の最大化」です。それは具体的に言えば、従業員のエンゲージメントを高めることと、株価を上げることです。私がいくら決算数字を睨んでもそれが改善するわけではありません。しかし従業員一人ひとりのエンゲージメントが向上し、より意欲的になった2万4000人が集まれば数字は良くなります。

板倉:そのためにCEO自ら足を運ぶのですね。

髙橋:足繁く通って私の本気を伝えています。ただ文化を変えるには10年はかかります。それでもエンゲージメント調査のパーパス・バリューの実践度が少しずつ改善しているなど、変化してきているのはうれしいですね。昔の昭和電工なら、現場の課長さんたちがエンゲージメント調査について語るなどということは考えられませんでした。しかし今は自分のエンゲージメントについての数字、原因、改善のためのアクションまで語ってくれます。ラウンドテーブル(※2)でそれを聞いたときは感動しましたね。CHRO傘下のカルチャーコミュニケーション部門がエンゲージメントの精密な分析や施策を担当しています。今後は、製造現場(ライン)で働く方々への取り組みがやや不足しているのでここにも力を入れていきたいですね。

板倉:ラウンドテーブルで髙橋さんが、非常に熱心に従業員の言葉に耳を傾けていると聞きました。

髙橋:かなり細かいことまで聞くこともあります。というのは、事業所には本社のほうが上、言うことを聞かなければいけない、みたいなイメージがあるらしく、本社に対するモヤモヤした不満が言語化されないことがあるからです。

経営者に求められる「大義と品格」

板倉:髙橋さんにとって経営者に必要なものとは何だと思いますか。

髙橋:繰り返しになりますが、「企業価値の最大化」という使命に対して、今の自分の仕事が貢献しているかを考え続ける、その覚悟と信念が必要です。しかしその先があって、経営者としてはそれを実行する大義と品格があるかどうかを意識しなくてはいけないと思っています。企業価値の最大化と言ってもすぐにすべてができるわけではありません。何をどう実行していくかは大義と品格を意識しながら判断しなくてはなりません。例えば、投資銀行なら大義と品格など強調せずとも、企業価値の最大化だけで事業ポートフォリオを設計することも可能でしょう。当社の場合、企業価値から言えば、石油化学部門は完全分離をねらって100%スピンオフするのが正解です。しかし経営者として私はそれをしません。大義と品格を意識し、従業員の幸福実現やカーボンニュートラルに対する社会的責任を担うことと、株主にとっての価値との最適なバランスを目指します。株式の2割ほどを持ち、部門の従業員に対しては、やや離れた位置から経営を支援すること、人事交流や転籍が可能なこと、パーパス・バリューの共有などを伝えます。これが安心感につながります。

板倉:大義と品格には何か「情」に近いものも感じます。

髙橋:情というより私は、日本人経営者ならではの大義であり、品格だと思っています。

板倉:髙橋さんにとっての大義とは何ですか。

髙橋:バランスでしょうか。経営はいろいろな要素があり、企業が何らかのアクションを起こすと、ステークホルダーによって受ける影響には差が出てくるものです。そこをバランスよく、理想を言えば誰もが納得できるバランスに収めることが大義になると思います。

板倉:今後も続いていく御社の変革も非常に楽しみです。本日はありがとうございました。

(※1) CxOや事業部門長と従業員のコミュニケーションをはかる対話型会議。

(※2) CEOおよびCHROと従業員のコミュニケーションをはかる場。テーマを縛らず、自由に意見交換できるようにしている。

複数の事業を持つことで企業価値が損なわれる「コングロマリット・ディスカウント」の状態から脱却し、いかにして企業価値を最大化し、世界で戦える力を獲得することができるのか。こうした課題に対して、ポートフォリオ変革を掲げる企業が増えています。しかし、これほどのスピード感で変革を実現している企業は多くありません。今回の対談では、髙橋社長にポートフォリオ変革における具体的な実践知をお伺いしました。CxO体制の構築、経営チームの組成、事業組み替えの明確な基準、トップ自らの組織文化変革へのコミットなど、これらが変革を推進するうえで欠かせない要素であることを、対話を通じて深く理解することができました。本対談が、皆様の会社におけるポートフォリオ変革を加速させるきっかけとなれば幸いです。(板倉)

※レポートでは、レゾナックをはじめとするトップ企業の役員が議論し、ポートフォリオ経営を実践するための具体的な「組織・人づくり」の要諦をまとめています。ぜひ、貴社の経営変革にお役立てください。