- グローバル・D&I

激動のグローバル経済を生き抜く 「舞の海戦略」〜シン・日本の経営著者 ウリケ・シェーデ氏が語る 日本企業の強みと戦略〜

日本は本当に「失われた30年」だったのか――。そんな問いに対し、日本企業研究の第一人者のウリケ・シェーデ教授は、一般的な見方とは違う視点を提示します。国内外から日本を観察してきた立場だからこそ見えてくる、日本企業のもう一つの姿があるというのです。

本レポートでは、2025年10月にグロービス東京校・グロービスホールで行われたセミナーをもとに、シェーデ氏の講演内容を紹介します。日本固有の強みをどう磨き、持続的な成長へつなげていくのか。これからの日本企業が進むべき方向性と、未来に向けた実践のヒントを探っていきます。

本当に“失われた30年”だったのか。数字が語る別の日本像

アメリカに在住するウリケ・シェーデ氏は、現在も年に4〜5回の頻度で来日しています。そのたびに感じるのは、日本社会に“so negative(とても悲観的)”な空気が広がっていることだといいます。

1990年代半ばのバブル経済終焉以降、日本は成長の鈍化と経済停滞の時期に入りました。メディアでも「失われた30年」と表現され否定的な見出しが目立ち、日本人が悲観的になるのも無理はありません。しかしシェーデ氏は、こうした“停滞”という見方だけでは、この30年に実際に何が起きていたのかを捉えきれないと指摘します。むしろ、この30年を別の視点から語り直す必要があるというのです。

「失われた30年と言われますが、この30年は、本当に“失われた”だけの時代だったのでしょうか?」

シェーデ氏は、一般的な見方とは異なる問いを投げかけます。

「GDP(国民総生産)を見ると、日本は依然として世界4位。世界人口のランキング12位規模の国が、なぜ世界有数の経済力をいまだ保ち続けているのでしょうか。そこには“何かがうまくいっているものがある”はずだ」といいます。

「Slowは停滞ではない」──シェーデ氏はそう強調します。

シェーデ氏は、この30年を「日本が停滞した期間」ではなく、企業が静かにピボット(転換)を進めてきた“スローペースの時代”として捉え直すべきだと結論づけました。その主張を裏づける材料として示したのが、ハーバード大学グロースラボによる「経済複雑性ランキング(ECI)」です。

ECIとは、①輸出品目の複雑性 ②製品の偏在性の2つの観点から、その国がどれだけ高度な産業構造を持つかを測る指標です。例えば、Tシャツのように多くの国で生産できる製品は複雑性が低くて、偏在性が高い。一方で、半導体部材などのように製造できる国が限られる製品は複雑性が高く、偏在性が低い。関連産業にも高度な知識と技術が求められます。このように『製品の複雑性が高いこと』、『限られた国しか作れないこと』という2つの条件を満たすことが、高度な産業構造を持つことを意味します。このECIで日本は1995年以降、30年連続で世界1位を維持しているのです。これは、日本企業が多様な高付加価値の製品群に強みを持つことを示しています。

日本企業は、急激な変革が社会に大きな衝撃をもたらすことを避けるため、安定を確保しながら、あえて段階的で計画的な事業転換を進めてきた可能性があります。

GDPの伸び悩みは、一見すると停滞のように見えますが、裏を返せば“社会の安定を優先する意図的な選択”でもあり、日本社会の価値観に合致した判断だったとも考えられるのです。

もちろん、すべての企業が最先端領域を走っているわけではありません。しかしシェーデ氏は「先頭を走るランナー(フロントランナー)に目を向ければ、日本企業がこの30年でどの方向へ進んできたのかが理解できる」といいます。その姿は、外から語られてきた「停滞国ニッポン」というイメージとは大きく異なるのです。

スマイル・カーブが示す構造転換の方向性

こうした視点からシェーデ氏が注目するのは、日本企業の“構造転換”です。彼女は、日本企業の動きを理解するために、かつての成功モデルに依存し続ける従来型企業を JTC(Japanese Traditional Company) 、一方で、変化の兆しを読み取り、新しい競争領域へ踏み出した企業を JNC(Japanese New Company) と呼び分けます。

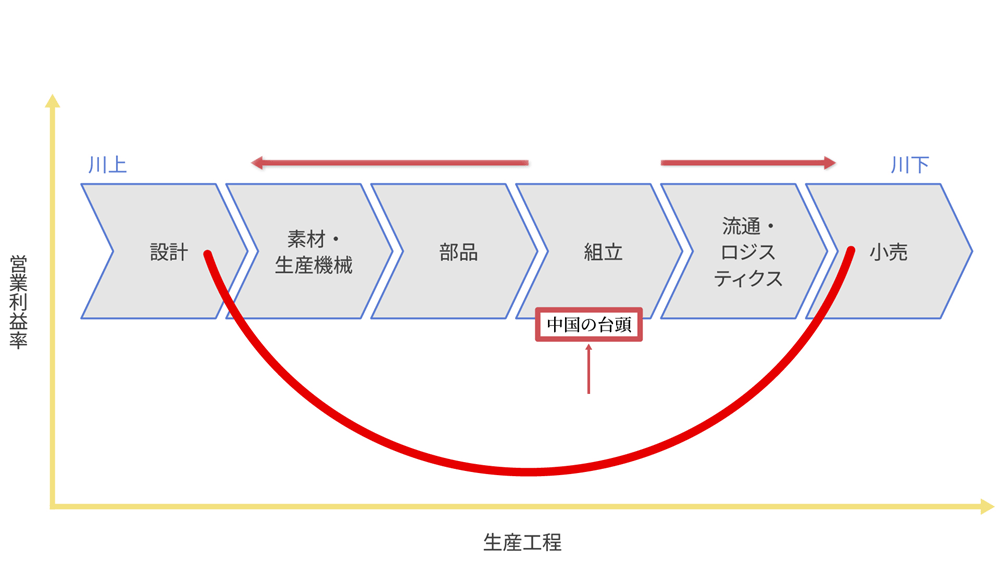

では、JNCは何を読み取り、どこへ向かったのでしょうか。その核心を理解する鍵となるのが、台湾・Acer創業者 施振栄氏が提示した 「スマイル・カーブ」 です。

スマイル・カーブとは、サプライチェーンにおいてどこに付加価値(利益)が生まれるかを示した図です。もっとも利益を生み出せるのは、研究開発や設計といった川上工程と、ブランドづくりや販売といった川下工程であり、真ん中に位置する組立工程は、製品のコモディティ化によって利益が出にくい構造に変わりつつあります。付加価値は両端で高く、中央が低い。この落差が、ちょうど笑顔の口元のようなU字型のカーブを描くため「スマイル・カーブ」と呼ばれています。

この“中央が低く、両端が高い”スマイル型の構造が決定的になった背景には、中国の台頭があります。中国が“組立大国”として台頭したことにより、高コスト国である日本では、組立工程の利益が事実上消滅しました。この構造変化に対応し、おもに川上へと戦略的に軸足を移したのがJNCです。組立を中心とした従来型モデルから脱却し、研究開発や素材技術といった、作るのが著しく模倣困難な領域へシフトすることで、新しい強みを築いたといいます。

世界を支える“見えない強さ”——iPhoneの部品構成に見る日本企業の存在感

では、このような川上シフトが、実際にどんな成果を生み出したのでしょうか。その象徴的な例が、2007年に登場した初代 iPhoneです。

当時アジア開発銀行研究所の研究で、製品を構成する部品が「どの国で生産されているのか」を詳細に調査しました。結果、ドイツが17%、中国が約3.6%を担う一方、日本は37%に達し、最も高い比率を占めていました。つまり、初代iPhoneに使われる主要部材の3分の1以上が日本製だったのです。シェーデ氏は、この事実を次のように評価します。

「日本企業は表に出にくい領域で、確かな存在感を発揮していた。これは、長年にわたり専門性を磨き続けてきた積み重ねがあるからです」

素材、化学、中間財といった分野で培った高度な専門技術が、グローバル製品の基盤を支えていた。JNCが進めた“構造転換”は、こうした川上領域での専門性を競争優位へと転換し、日本企業がグローバル市場で不可欠な存在として位置づけられる基盤をつくったといえるでしょう。

「舞の海戦略」が示す、日本企業の生き残りモデル

シェーデ氏は、このような構造転換を大相撲に例え、「舞の海戦略」と呼んで説明します。

1980~1990年代の日本企業は、事業規模を拡大し、巨大市場を力で押し切るモデルで世界を席巻していました。鉄鋼・電機・家電・エレクトロニクスなど、巨大産業が日本の競争力の源泉でした。大相撲に例えると、圧倒的な体格とパワーで勝敗を決める小錦や曙のような力士たち――まさに「大きさこそ強さ」を象徴する存在と重なります。しかし、バブル崩壊後の日本企業は、“大きさで押し切る”だけでは勝ちきれない環境に変わりました。

そこでシェーデ氏が対比として挙げるのが、巨大な力を持つ力士に果敢に挑んだ“小兵”の舞の海です。舞の海は、大相撲の入門基準を満たすため、頭皮の下にシリコンを入れたという逸話が残るほどの小柄な力士でしたが、力でぶつかるのではなく卓越した技術を駆使することで巨漢力士たちに挑みました。こうした工夫と多彩な技から“技のデパート”と呼ばれるようになり、小錦や曙を相手に通算8勝を挙げて観客を驚かせました。

「舞の海は、サイズでは勝てないことを理解していました。だからこそ“何で勝つか”を徹底的に磨いたのです」とシェーデ氏は語ります。日本企業も同じように、「規模(量)で勝てないなら、自分たちだけが持つ技で勝負する」という方向へ進化しました。研究開発や素材、部材などの川上工程へ軸足を移し、表には見えにくい領域で“なくてはならない技術”を磨き上げていった――これこそが、日本企業が歩んだ“舞の海戦略”だと言えるでしょう。

ダイエット+α。スリムで俊敏な新しい競争モデル

シェーデ氏は、量で戦うモデルから抜け出すには、「“ダイエット+α”が重要です」と指摘します。ここでいう“ダイエット”とは、事業規模を縮小することではなく、汎用品から高付加価値の特殊技術へと軸足を移し、戦う領域を絞りこむことを意味します。つまり、勝てない市場から撤退し、勝てる上流工程へ集中するという、戦略的な“スリム化”です。

さらに“+α”とは、新たなイノベーションを生み出すための企業文化の再設計を指しています。

こうした「領域を絞り、強みを深める」動きが成果を上げていることを示すのが、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の調査結果です。2021年にNEDOが1024品目の世界市場シェアを分析した結果、日本企業が世界シェアの50%以上を占める製品は409品目にのぼりました。分析対象はデータの制約から5つの産業に限られており、あくまでその範囲での部分的な結果に過ぎませんが、それでも「特定領域で圧倒的な存在感を発揮する」という日本企業の得意な“独自の勝ち筋”があると、シェーデ氏は説明します。

「日本企業のシェアの取り方には2つの型があります。1つは、JSR や TOK が強みを持つフォトレジストのように、単独企業(あるいは少数の企業)が複数領域で高いシェアを押さえるケース。もう1つは、偏光板フィルムや内視鏡のように、オリンパス・ペンタックス・富士フイルムなど複数社の合算で圧倒的シェアを築くケースです。」

これらの勝ち筋の特徴は、他地域との比較を見るとさらに鮮明になります。中国は、エレクトロニクス装置など市場規模が大きい産業は多いものの、世界市場の75%以上を握るような“独占的領域” はまだ少ない状況です。台湾も半導体で圧倒的な存在感を持ちますが、シェアが60%を超えるような領域は、半導体の一部に限られます。

日本企業は、競争が激しく価格勝負になりやすい大量生産市場から離れ、高付加価値で専門性の高い市場へと軸足を移していきました。その結果、この10年で日本企業は小規模でもインパクトの大きい技術領域で、世界で存在感を発揮しています。これこそが、シェーデ氏のいう「舞の海戦略」の輪郭なのです。

こうした高い技術で特定領域のシェアをとる日本型モデルは、東アジアの貿易構造にも現れています。韓国と台湾の対日赤字は拡大し、その多くが半導体素材・部品・生産機械に由来します。日本から供給された部材で韓国・台湾がディスプレイや部品を作り、中国で最終組立して世界へ展開されている――サプライチェーンの起点としての日本が、強い存在感でネットワーク全体を支えているのです。

資本主義の新しい基準で問われる「ジャパン・アズ・No.1」

日本企業の川上領域での強みや「舞の海戦略」を紹介した後、シェーデ氏は視点をさらに広げ、日本とアメリカのレジリエンス(体力)の定義の違いについて触れました。アメリカにおけるレジリエンスは、ショックからどれだけ早く回復できるかという“スピード優先”の発想です。急速な成長を遂げる企業もある一方で、同じスピードで失敗する企業も生まれる。成功と失敗が隣り合わせの“振れ幅の大きさ”が特徴です。

一方、日本のレジリエンスは異なります。ショックが深刻化しないよう、制度や仕組みであらかじめ平準化し、ガードレールを設けておくという思想が根本にあります。極端な成功は生まれにくいものの、大崩れもしない。――いわば“壊れない構造を丁寧につくる”という発想です。これは、近年世界で関心が高まる「持続可能性」や「安定性」とも強く結びつきます。

この“壊れない強さ”を実践的に体現してきたのが、前述の舞の海戦略を進めてきた日本企業です。規模ではなく技術で勝ち、無理な拡大ではなく強みを積み重ねる。この姿勢は、短期的な成果では測りきれない日本型レジリエンスの象徴だといえます。シェーデ氏は、「いま世界ではガードレールの必要性を考える動きが高まっており、日本のアプローチは21世紀の資本主義における一つのモデルになりうるでしょう」と語ります。

さらに、「経営者が担うべき役割は未来を“言い当てる”ことではなく、バランスの取れた仕組みや文化を設計することだ」と、強調しました。GDPの順位ではなく、経済成長と社会の安定、技術進化と人の幸福。そのバランスをどう実現するかという資本主義の新たな尺度においてこそ、日本の強みが発揮されると語り、講演を締めくくりました。

日本企業が今、磨くべき次のリーダー像とは

セミナーの最後には、GLOBIS Europe Global Chief Strategy Officer(GCSO)の高橋 亨によるシェーデ氏への質疑応答が行われました。本レポートでは、その一部をご紹介いたします。

高橋:

今日のお話を伺って、日本企業が“ガードレールを設けて衝撃を抑えながらバランスを保つ”経営を続けてきた意味を、あらためて考えさせられました。

また最近は、GDPだけでは測れない“新しい豊かさ”をどう定義するかが世界的な議論になっているとのこと。もし説得力のある指標が示されれば、ノーベル経済学賞級の発見になるかもしれない──それほど重要なテーマです。日本のバランス志向は、そのヒントになるように思います。

とても本質的な解釈だと思います。日本のガードレール志向は、変化を恐れる姿勢ではなく、挑戦のための“土台づくり”なのです。そして、GDPでは捉えきれない豊かさを測る新しい指標が求められている今、日本の強みがよりはっきり見えてくるはずです。

高橋:ありがとうございます。今回は、2つのことをお聞きしたいと思います。まずシェーデ先生が考える「これからのリーダー像」について。もし先生が若手社員を預かるとしたら、未来のリーダーへと成長させるために、どんな力を伸ばし、どんなアドバイスやトレーニングを行いますか?

シェーデ:私なら“自分で挑戦できる力”を鍛えますね。日本企業の強みは、与えられた計画を確実に遂行する力です。ただ未来のリーダーにはそれだけでは足りません。自分でビジョンを描き、必要なスキルや経験を逆算して取りにいく姿勢が不可欠です。

高橋:確かに“言われたことを完璧にこなす力”と、“未来をデザインする力”は違いますね。

シェーデ:そうです。小さくてもいいので“自分で手を挙げて挑戦する経験”を数多く積んでほしいと思います。特に若手の方は、手を挙げて未知の経験を取りにいかなければいけません。そして“毎年ひとつ新しいスキルを身につける”という姿勢を続けることが重要です。

高橋:では、次の質問です。シェーデ先生はドイツ出身でサンディエゴに暮らしながら、どうしてここまで日本を応援してくれるのでしょうか? その志をぜひ教えてください。

シェーデ:私は経済学者として、“異なる制度が社会にどんな影響をもたらすか”を比較し、その違いを研究しています。日本とアメリカでは資本主義の仕組みがまったく異なります。アメリカはスピードが武器ですが、その裏で格差拡大など大きなコストを払っています。一方、日本は“壊れないように設計する”という独自の強さを持っています。

高橋:日本の“Slow”は停滞ではなく、仕組みづくりによる安定の確保だというわけですね。

シェーデ:そのとおりです。シリコンバレー式だけがイノベーションではありません。日本には日本に合った別のイノベーションモデルがあるはずで、それを明らかにして、日本企業がグローバルに活躍できる道を示していきたいですね。

高橋:ありがとうございます。引き続き、日本企業の支援をよろしくお願いします。

【シン・日本の経営: 激動のグローバル経済を生き抜く「舞の海戦略」~ウリケ・シェーデ氏が語る日本企業の強みと戦略~】

■開催日:2025年10月14日 グロービス東京校にて開催

■登壇者:

・米カルフォルニア大学 サンディエゴ校 グローバル政策・戦略大学院 教授 ウリケ・シェーデ 氏

・グロービス・ヨーロッパ Global Chief Strategy Officer (GCSO) 高橋 亨