- HRBP・FP&A

FP&Aを動かすのは制度ではなく“信頼”――日本企業が育てるべき新しいファイナンス組織の力

前編では、ファイナンス機能の強化が求められるなかで、FP&Aが日本企業の変革を支える重要な役割を果たすことを紹介しました。しかし、多くの企業で制度や仕組みを整えても、実際の意思決定には結びつかない現実があります。

後編では、日本企業特有の「信頼」を軸に、FP&Aを真に機能させるための人・文化・育成の視点から、その進化の道筋を考えていきます。

BP(Business Partner)ロールこそがカギ ― FP&Aが機能するための“信頼と連携”

近年、ファイナンス変革の文脈で注目されているのが、Business Partner(BP)としてのFP&A人材の役割です。ドイツ・ドレスデン工科大学のBörner教授は、管理会計部門における“Business Partner Role”が、Controllership Effectiveness(管理会計機能の効果性)に有意な影響を持つことを実証研究で明らかにしました。つまり、単なる「スコアキーパー」ではなく、事業部門と経営層をつなぎ、意思決定を支える“伴走型のパートナー”こそが、FP&A機能の成否を分けるのです。

この知見を日本にあてはめると、いくつかの構造的な違いが見えてきます。筆者が行った国内調査(41社を対象とする混合研究)では、ドイツと同様に「制度やデータ基盤」よりも「信頼されるBPの存在」がControllership Effectivenessを強く押し上げる傾向が確認されました。日本では、その度合いがさらに顕著です。制度が整っていてもBPが信頼されていなければ機能せず、逆に制度が未成熟でも信頼されるBPがいれば意思決定は動く、つまりより属人的な信頼が機能を規定する文化構造が浮かび上がりました。

この背景にあるのが、「信頼の帰属先」の違いです。Erin Meyerは著書『The Culture Map』で、日本を“Relationship-Based Trust(関係性に基づく信頼)”の文化圏に分類しています。米国や英国のように成果・契約・制度で信頼を積み上げる“Task-Based”型とは異なり、日本では「この人だから大丈夫」という人間関係の積み重ねが何よりも重視されます。

そのため、FP&Aが日本企業で真に機能するためには、まず制度よりも“信頼される人”の存在が不可欠なのです。

とりわけ、FP&Aは日本ではまだ黎明期にあり、制度自体に十分な信頼が蓄積されていません。多くの企業でFP&A部門は「本社から来た経理部門の出張者」として見られがちです。制度への信頼が薄い段階では、まず“人を通じた信頼”から始めるほかありません。制度はその後、信頼を再現可能にするための器として整えていけばよいのです。

では、FP&Aが真のビジネスパートナーとして信頼を獲得し、機能するためには何が必要なのでしょうか。筆者の研究や現場経験から整理すると、次の3つのアクションが鍵を握ります。

① 現場ラーニング・ラウンド

事業部門と日常的に“意思決定の文脈”を共有し、数字の背景にある仮説・選択肢・リスクを理解する。この往復を通じて、BPは「現場をわかっている人」としての信頼を得る。

② 透明な意思決定設計支援

BPは単に報告を出すのではなく、事業部の判断プロセスに「問い→選択肢→判断基準」というフレームを提供する。すなわち、意思決定そのものを設計する“伴走型の設計者”になる。

③ 信頼資産の見える化と拡散

属人的な信頼を終わらせるのではなく、制度信頼へと昇華させる。成功事例や判断プロセスをレビューやナレッジ共有を通じて形式知化し、 “誰でも再現できる信頼”へと変えていく。

Börnerらの研究では、BPロールが効果を発揮するためには、データ基盤や人材スキルといったBusiness Analytics Capabilityだけでなく、「意思決定権者と緊密に連携・協働し、彼らの情報ニーズを理解した上で、戦略的・業務的意思決定を能動的に支援する役割の遂行 (Business Partner Role enactment)」が媒介要因になるとされています。筆者の日本での研究もこれを裏づけています。どれほど立派なシステムを導入しても、対話・信頼を介さないデータは経営を動かさない。制度がFP&Aを動かすのではなく、信頼が制度を動かす。この順序を見誤らないことが、日本企業がFP&Aを真に機能させるための第一歩なのです。

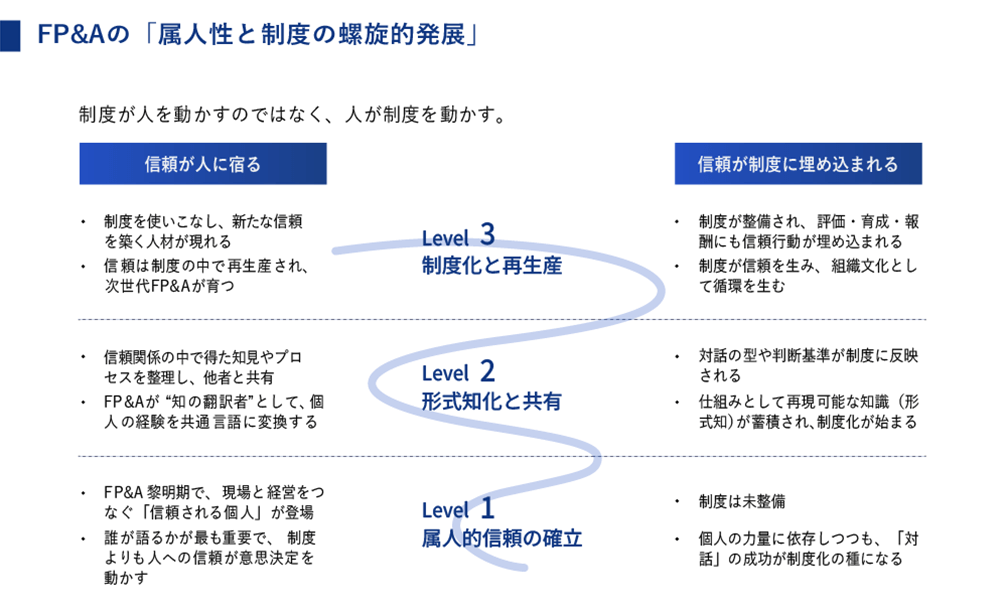

「属人性と制度の螺旋的発展」 ― 日本型FP&Aの成熟モデル

日本企業のFP&Aは、制度を整えても思うように動かない。一方で、制度が未整備でも、信頼されるビジネスパートナーがいれば経営が動く。つまり、日本企業では“制度が人を動かす”のではなく、“人が制度を動かす”。この現象は、単なる属人依存ではなく、日本企業が進化するための出発点なのです。

この特徴を単なる文化的特性として片づけるのではなく、発展のメカニズムとして理解することが重要です。筆者はこのプロセスを「属人性と制度の螺旋的発展」と呼んでいます。それは、信頼が人に宿り、やがて制度に翻訳され、再び新しい信頼を生むという往復運動のことです。制度と信頼は対立概念ではなく、互いを高め合う循環構造にあるのです。

FP&Aの発展は、直線的な“改革プロジェクト”ではありません。一人の優れたBPが現場と経営の間に立ち、信頼を得ながら成果を生み出す。その経験が共有され、やがて制度化され、次の世代のBPがそれを活用してまた新しい信頼を築く。この連鎖が“螺旋”のように積み重なっていく。これこそが、日本企業のFP&Aが成熟していく自然なリズムです。

この螺旋的発展は、大きく三つの段階を経て進んでいきます。

① 属人的信頼の段階

FP&Aの黎明期には、信頼される個人が現場と経営の間に立ち、組織を動かします。数字だけではなく、現場の実感やリーダーの意図を翻訳し、意思決定の場を支える。この段階では、制度よりも「誰が語るか」が圧倒的に重要です。

② 形式知化の段階

個人の成功パターンが組織で共有され始めます。意思決定の議論の進め方、シナリオ比較の方法、リスク議論のフレーム。属人的な信頼関係の中で生まれた“よい対話”が整理され、他部門でも再現できる「型」として蓄積されていきます。この過程で重要なのは、FP&Aが“知の翻訳者”として機能することです。信頼の中で生まれた学びを他者が使える形式に変える。これが、制度化への入り口になります。

③ 制度化と再生産の段階

形式知が制度に組み込まれ、仕組みとして運用され始めます。ダッシュボードや投資プロセス、会議体の構造などが整い、制度が標準として定着し、新しいBPを育てる。その制度運用を通じてまた新しい信頼が生まれる。「信頼→制度→信頼」という循環がここで回り始めるのです。

こうした螺旋的発展を加速させるには、FP&Aリーダーが「制度の設計者」ではなく、“信頼と制度の関係性をデザインするアーキテクト”として機能する必要があります。求められるのは、信頼を再現し、制度の中に埋め込む具体的な実践です。たとえば次のような取り組みが効果的です。

▶ 属人の成功を記録する:優れたBPがどのように信頼を築き、経営判断を支えたかを可視化する。“数字で語る”の裏にある「どんな対話が行われたか」を記録し、学習可能な知として残す。

▶ 形式知を共有し、議論を開く:属人的な成功体験を共有する場を設ける。FP&A同士が互いの実践を持ち寄り、「どうやって信頼を得たか」をオープンに語り合う。これは研修でも制度設計でもなく、“信頼の知の共創”です。

▶ 制度が信頼を再生産する仕掛けを組み込む:評価・育成・報酬の中に、BPとしての信頼行動(対話設計・挑戦・翻訳)を組み込む。信頼を可視化し、組織として評価することで、信頼が仕組みの中で循環し始めます。

このプロセスをリードできるのは、他ならぬCFOとFP&Aリーダーです。数字を扱う専門家であると同時に、組織の信頼構造をデザインできる存在。それが、これからのFP&Aに求められる新しいリーダー像です。

螺旋的発展の考え方は、FP&Aに限らず、日本企業の変革一般にも通じます。日本企業は「制度を導入する力」ではなく、「制度を育てる力」に長けています。制度が人を支え、人が制度を育てる――このリズムこそが、日本の経営の底力です。したがって、FP&Aの成長も“導入プロジェクト”であり、一気に完成を目指す必要はありません。信頼を積み上げ、それを形式知にし、仕組みにし、再び信頼へと戻していく。このリズムを意識的に設計できる企業こそが、FP&Aを文化として根づかせ、持続的な意思決定力を身につけることができるのです。

属人性は、日本企業の弱点ではありません。そこから制度を生み出し、また新しい信頼を生む。その螺旋の力こそが、日本型FP&Aの最大の強みであり、最終章で触れる「AI時代のFP&A」へとつながる、人と制度の協働の原点なのです。

FP&A育成に欠かせない「ビジネスパートナリング」の実践

「属人性と制度の螺旋的発展」を描くうえで、欠かせないのが「人を育てる」という視点です。

制度や仕組みは、最終的にはそれを動かす人によってしか機能しません。したがって、FP&Aを組織に根づかせるための最終段階は、信頼を担う人をどう育てるかというテーマに行き着きます。

そこで、日本企業でFP&Aの育成に取り組む際のポイントについて見ていきます。投資家からプレッシャーを受け、ファイナンス機能を強化して企業価値向上を実現したいと考えているCFOにとって、FP&A育成は前向きに取り組みたいテーマであるはずです。FP&A育成は、専門家であるCFOと、教育の知見がある人材育成部門がタッグを組んでやっていくのがベストだと考えます。

多くの日本企業では、FP&A機能を外部から採用した専門人材で補おうとします。もちろんそれは一つの手段ですが、組織全体を変えるには限界があります。なぜなら、外部の専門家が制度を整えても、その制度に信頼が宿るまでには時間がかかるからです。本当にFP&Aが機能するためには、内部にいる人材が、自社の文脈を理解したうえでビジネスパートナーとして育つ必要があります。

こうした背景のもと、グロービスでは、FP&A育成の現場を通じて「信頼を制度に翻訳する人」を増やす取り組みを進めています。研修の目的は単にファイナンス知識を身につけることではなく、FP&Aとしての“あり方”を学ぶことです。数字を扱うだけでなく、経営と現場の間で“対話を設計する人”として成長することをゴールに据えています。実際の企業研修では、経理部門や事業部門からFP&A候補者が集まり、次のステップを踏みながら学びを積み上げていきます。

① 経営戦略を理解する

事業をどう伸ばすかという「経営者の目線」で考える力を養う。財務知識は目的ではなく、戦略を実行に移すための“言語”として学ぶ。

② ファイナンスの構造を理解する

会計・キャッシュフロー・投資評価などを「意思決定のための道具」として扱う。数字の裏にあるストーリーを読む力を鍛える。

③ 「ビジネスパートナリング」を学ぶ

これは、個人と組織の間で信頼を構築し、経営を動かすための実践知です。対立を恐れずに対話を設計し、意見を統合する力を身につける。まさに、信頼を行動に変えるための“螺旋の第一歩”となります。

「ビジネスパートナリング」とは、単に関係を良くする技術ではありません。それは、異なる立場の人が共有する“目的”を再定義するプロセスです。経営と現場、数字と感情、制度と人、そのあいだに橋を架ける。FP&Aが果たすべき最大の価値は、まさにこの“橋渡し”の設計にあります。

研修に参加した多くの受講者は、学びの終盤でこう語ります。「自分の仕事は数字を作ることではなく、意思決定を動かすことだったのだ」と。その気づきが、属人的な努力を越えて、制度の中で信頼を再現する力へとつながっていきます。

FP&A育成は、一朝一夕で完結するテーマではありません。人材の選抜、育成、配置、制度化。すべてが数年単位の取り組みになります。しかし、その過程こそがFP&Aの文化を育て、信頼を制度に変える“螺旋”を回し続ける原動力になります。信頼を担う人を育てることは、制度を磨くこと以上に重要な経営投資なのです。

日本企業がFP&Aを真に機能させるために必要なのは、知識の輸入でも、制度の模倣でもありません。自社の中で信頼を育て、制度に翻訳する人を育てること。そこに、FP&Aという仕組みを文化に変える力があります。

こうして前節で示した「属人性と制度の螺旋的発展」は、 “人の育成”という形で現場に降りてきます。理論で描かれた螺旋を、教育と実践で回し続ける、それが、グロービスが目指すFP&A人材育成の本質です。そして、このプロセスを通じて育った人こそ、次の時代のCFOやFP&Aリーダーとして、日本企業の意思決定を変えていくはずです。

AI時代こそ、FP&Aは「戦略パートナー」であるべき

FP&A育成の取り組みは、単に人材を増やすことではなく、未来のファイナンス像を先取りする試みでもあります。AIがデータ処理や分析を担うようになればなるほど、FP&Aに求められる価値は“人にしかできないこと”に集中していきます。それは、信頼を媒介し、意思決定を動かす力です。

FP&A機能における「ビジネスパートナリング」は、生成AIをはじめとするテクノロジーが発達するほど不可欠な役割になっていくでしょう。

データから係数をまとめ、分析レポートを出すだけでは信頼は生まれませんし、これらの業務は徐々にテクノロジーが代替していくことになります。財務シナリオはAIが生成し、KPIのアラートも自動化されるでしょう。未来の人間に残された役割は、戦略パートナーとして信頼を獲得し、組織に貢献するための行動に収斂されていくはずです。

だからこそ、FP&Aの進化は「制度」でも「技術」でもなく、「信頼」を中心に据えたものにならなければなりません。「属人性と制度の螺旋的発展」で培われた知恵と、育成を通じて磨かれたビジネスパートナリングの力が、AI時代における最大の競争優位になります。

「人」として信頼されることが、FP&Aが価値を発揮する出発点であり、同時にテクノロジーの時代を生き抜く唯一の条件です。日本企業が賢くリスクテイクをして勇気ある意思決定をし、企業価値を向上させるために、FP&A機能はこれまで以上に経営の“戦略パートナー”としての存在感を発揮していくでしょう。

人事領域でHRBPが経営と事業の橋渡し役として重要な存在となりつつあるように、ファイナンス領域でも、FP&Aが経営の信頼を得て戦略を共に描く、真のビジネスパートナーとしての役割を担う時代が、すでに始まっています。