第11回:採用ミスマッチを防ぐ!11の原因と6つの対策を具体例とともに解説

執筆:上山 紗緒里

「採用したはずの優秀な人材が、なぜか期待通りに活躍しない。ミスマッチの原因はどこにあるのだろうか」

「早期離職が続き、採用コストばかりが増えていく……。このままでは予算を圧迫してしまうため、解決策を知りたい」

多くの企業がこのような課題に直面し、その根本原因を模索しています。

深刻な労働力不足を背景に、採用を急ぐ企業が増えるほど「採用ミスマッチ」の問題も深刻化し、人事責任者や経営層にとって喫緊の課題となっています。

しかし、ミスマッチの原因は表面的な情報やスキルだけにあるとは限りません。本当に解決すべきなのは、その奥に潜む「見えないズレや不備」である場合が多いのです。

※リンクをクリックすると該当箇所に移動します

| 採用ミスマッチが起こる原因 | |

|---|---|

| 情報不足・認識のズレ | |

| 業務内容や自社の制度を伝えられていない | 企業側が業務内容や制度などを詳しく説明できておらず、入社後に求職者がギャップを感じる |

| 自社の文化・価値観を言語化できていない | 企業側が自社の文化、仕事に対する価値観、チームの雰囲気などを求職者に言語化して共有できていない |

| 求職者のキャリアビジョンを共有できていない | 求職者自身のキャリアプランや価値観が明確でなかったり、明確に伝えられていなかったりするため、企業が求める役割とマッチしない |

| 選考プロセス・評価の不備 | |

| 募集要件が明確になっていない | 採用したい人物像が曖昧なまま募集をかけてしまい、本来ターゲットとすべきではない層にまでアプローチしてしまう |

| 担当者により評価が変動する | 評価基準が明確でないため、採用担当者の主観や経験に依存してしまう |

| 選考方法が偏っている | 「履歴書と面接のみ」など、選考方法が偏っているため、多角的な評価ができていない |

| 双方向のコミュニケーションが取りにくい | 企業と求職者の間で、双方向のコミュニケーションが十分に取れていない |

| スキルや経歴の裏付けができていない | 職務経歴書や求職者の口頭での自己申告を鵜呑みにしてしまい、実際のスキルレベルや再現性を十分に確認できていない |

| 採用を急ぎすぎている | 人材不足を解消したいという焦りから、適切な選考ステップを踏まずに採用を進めてしまう |

| オンボーディング・定着支援の不備 | |

| 配属先でスキルや能力を活かせない | 求職者が思い描いていた配属先や業務内容と現実が異なり、モチベーションが低下する |

| 採用後のフォローができていない | 入社後の不安を解消し、早期に組織に馴染めるようなサポート体制が整っていない |

また、採用ミスマッチが起こる原因を理解しただけでは、ミスマッチを防ぐことは困難です。

ミスマッチが起こる前に具体的な対策を知り、ミスマッチを防ぐ体制を整えることが不可欠です。

そこで本記事では、年間3,400社超の企業の人材育成を支援するグロービスの知見に基づき、採用ミスマッチを引き起こす真の要因と、根本解決に導くための新たな視点を提供します。

この記事を最後までお読みいただくことで、自社の採用活動に潜む課題を深く理解し、単なる対策にとどまらず本質的な改善への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

【この記事を読むとわかること】

・採用ミスマッチが起きる原因がわかる

・採用ミスマッチを防ぐ方法がわかる

お役立ち資料「採用ミスマッチを防ぐ オンボーディングの重要性」

採用ミスマッチを起こす原因と、それを防ぐためのオンボーディング施策について【新卒・中途別に】解説します

お役立ち資料(30ページ)をダウンロードする1. 「情報不足・認識のズレ」によるミスマッチ

採用ミスマッチを引き起こす原因のうち、1つ目は「情報不足・認識のズレ」です。

これは、企業と求職者間のコミュニケーション不足や、情報の非対称性が原因で生じるミスマッチです。

しかし、その本質は単に「情報が足りない」ことではありません。企業が「伝えるべき」と考える情報と、求職者が「本当に知りたい」と思う情報の間には、しばしば大きなギャップが存在します。このギャップを放置したままでは、いかに優れた人材を獲得しても、入社後のミスマッチは避けられません。

本章では、この「情報不足・認識のズレ」が、具体的にどのようにしてミスマッチを引き起こすのかを、詳細な要因に分解して見ていきます。

1-1. 業務内容や自社の制度を伝えられていない

採用活動において、自社の業務内容や制度を正確に伝えられていなければ、求職者が抱く期待値と入社後の現実に大きなギャップが生じやすくなります。これは、求職者が自身と企業のフィット感を判断するための重要な情報が欠如しているためです。

特に、下記の要素が不透明なまま採用を進めると、ミスマッチが発生しやすくなります。

・業務内容の詳細:

「大きな案件を担当できる」といった漠然とした期待が先行し、実際には営業サポート業務からのスタートであった、というケースです。

将来の可能性はあっても、現状の業務との乖離がモチベーションの低下や早期離職につながる可能性があります。

・福利厚生や働き方:

「福利厚生が充実している」と伝えても、それが求職者の期待する水準と異なっていたり、「働き方に柔軟性がある」と説明しながら、実際には恒常的な残業や休日出勤が求められるケースです。

これらのギャップは、企業が発信する情報と実際の業務内容が一致していない場合に、特に顕著に現れます。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・募集要項やWebサイトに一般的な情報しか掲載しておらず、具体的な業務内容を伝える機会がない ・面接において、求職者の経歴やスキルを聞くことに終始し、「何を任せたいか」を具体的に説明できていない ・求職者が業務や制度について、気兼ねなく質問できる双方向のコミュニケーション環境が構築されていない |

1-2. 自社の文化・価値観を言語化できていない

採用活動において自社の文化や価値観、そしてビジョンを十分に伝えられていなければ、求職者は「仕事に対する考え方」や「職場の雰囲気」に違和感を覚え、組織に馴染めない可能性があります。

「仲が良い会社」「和気あいあいとした雰囲気」といった抽象的な言葉は一見魅力的に思えますが、その解釈は人によって大きく異なります。ある求職者は「活発な意見交換ができる風通しの良い環境」を想像するかもしれませんし、別の求職者は「業務外の交流が多いアットホームな雰囲気」を期待するかもしれません。

もし、企業が意図する「仲の良さ」と求職者が抱く「仲の良さ」にズレがあると、入社後に「思っていた雰囲気とは違う」と感じ、エンゲージメントの低下や離職につながってしまいます。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・自社の価値観やビジョンを言語化し、求職者に具体的に伝える機会がない ・職場の雰囲気を伝えるため、社員との交流機会(ランチ会や座談会など)を設けていない ・企業文化を構成する具体的な行動や事象を抽出し、客観的に説明できていない |

1-3. 求職者のキャリアビジョンを共有できていない

採用におけるミスマッチは、企業側の一方的な見極め不足だけでなく、求職者自身がキャリアビジョンを明確にできていないことにも起因します。

選考段階で求職者の過去の経歴やスキルといった「見える情報」のみに焦点を当て、その人物が描く将来のビジョンや価値観といった「見えない情報」を確認しないままでは、ミスマッチが起こりやすくなります。

特に深刻なのは、求職者自身が「どのような自分になりたいか」「何を目指したいか」を言語化できていないケースです。このような場合、企業がどれだけ丁寧にコミュニケーションを取ろうとしても、本質的なマッチングは困難になります。

例えば、自社が求職者の経歴や保有資格から「将来はリーダーとして活躍してほしい」と期待を寄せたとします。

しかし、求職者自身が将来のキャリアビジョンを言語化できておらず、漠然と「年収アップ」だけを求めている場合、入社後に「リーダーとしての活躍」を期待されても、それが重荷となる可能性が高いでしょう。

このように、企業が想定する役割と求職者が描く未来に大きな乖離がある場合、両者の目指す方向性が食い違ってしまいます。

結果として、期待したパフォーマンスは得られず、ミスマッチへとつながるのです。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・選考において、企業と求職者が将来のビジョンについて深く対話する機会がない ・求職者の経歴やスキルといった過去の情報のみで、企業が一方的に役割を決定している |

採用ミスマッチを防ぐ方法については「4.採用ミスマッチを防ぐ具体的な6つの方法」で詳しく解説しています。

お役立ち資料「採用ミスマッチを防ぐ オンボーディングの重要性」

採用ミスマッチを起こす原因と、それを防ぐためのオンボーディング施策について【新卒・中途別に】解説します

お役立ち資料(30ページ)をダウンロードする2. 「選考プロセス・評価の不備」によるミスマッチ

採用ミスマッチのもう一つの大きな要因は、「誰を、どのように見極めるか」という選考プロセス・評価そのものの不備にあります。

求職者のスキルや経験を客観的に評価する仕組みがなければ、面接担当者の主観や印象に大きく左右される「属人的な見極め」が発生する可能性が高まります。

また、履歴書や面接といった限られた情報源に依存すると、応募者の潜在的な能力や本質的な思考特性を十分に見抜けず、見極めの精度が低下する恐れがあります。

この章では、従来の選考プロセス・評価に潜む具体的な課題を掘り下げ、なぜそれがミスマッチを引き起こすのかを詳細に解説します。

2-1. 募集要件が明確になっていない

「とにかく人材が足りないから、早く採用しなければならない」

多くの企業がこのような焦りから、本来求める人物像が不明瞭なまま採用活動を進めています。結果として、「自社が望む人材」とは異なる求職者まで惹きつけてしまい、ミスマッチの入り口を作ってしまいます。

本来であれば、自社の課題を解決し、成長を牽引してくれる人材を明確に定義し、募集要件を絞り込むべきです。しかし、「応募者・採用母集団が減るのではないか」という不安から、下記のような曖昧な表現に終始しがちです。

・「未経験者歓迎」など、スキルの定義が不明確

・「営業」「事務」といった大まかな業務内容しか示さない

例えば、自社が即戦力となるプロフェッショナルな営業人材を求めているとします。それにもかかわらず、「未経験者可能」や「スキル不問」と記載すれば、自社の真のニーズとは異なる層からの応募が増加します。

これにより、採用担当者は多くの書類に目を通し、数多くの面接を実施しなければならず、選考プロセスの負担が著しく増大します。

そして、最も懸念されるのは、採用活動の工数が増えるだけでなく、自社の価値観や事業の方向性に合致しない人材との出会いが増え、ミスマッチの発生確率を高めてしまうことです。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・求人情報に掲載する募集要件が、誰にでも当てはまるような抽象的な表現になっている ・応募者数・採用母集団を増やすことを目的に、求める人物像を意図的に緩く設定している ・現場が求める役割と、募集要件に記載された内容が乖離している |

2-2. 担当者により評価が変動する

採用プロセスに明確な評価基準がなければ、見極めは担当者の主観や経験則に大きく依存してしまいます。これにより、同じ求職者でも担当者によって評価が大きく変動し、一貫性のない採用活動に陥ります。

「この人、なんとなく良さそう」「自分と似た経歴だから共感できる」といった感覚的な判断は、ミスマッチを招く典型的なパターンです。具体的には、以下のような状況が該当します。

・第一印象で「良さそう」と判断し、客観的な事実確認を怠る

・担当者と共通の経験や境遇がある求職者に親近感を覚え、不当に高い評価をしてしまう

・上層部の一存で採用が決定され、論理的な見極めプロセスが形骸化する

本来、採用活動は客観的で平等な基準に基づき、全ての求職者を公平に評価するべきです。

しかし、評価が担当者の主観に強く委ねられてしまうと、その判断は属人的となり、企業が求める人材の本質を見誤るリスクが高まります。

その結果、担当者は「良い人材だ」と判断しても、組織全体から見ると「期待した役割を果たせない」といったミスマッチが発生するのです。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・採用担当者によって評価の重要視するポイントが異なり、統一された基準が存在しない ・客観的なデータや事実よりも、採用担当者の直感や主観に頼って評価している ・採用担当者の主観的な判断に対して、他のメンバーが意見を述べたり、客観的な視点を加えたりする仕組みがない |

2-3. 選考方法が偏っている

採用プロセスにおいて、面接や筆記試験など特定の選考手法に偏ってしまうと、求職者の本質的な能力や潜在的なコンピテンシーを多角的に評価することが困難になります。

結果として、表面的なスキルや印象に左右されやすくなり、ミスマッチが発生するリスクが高まります。

例えば、選考を複数回の面接のみで実施する場合、コミュニケーション能力や熱意といった「面接で可視化しやすい能力」しか評価できません。仮に面接官がリーダーシップや論理的思考力を測ろうとしても、コミュニケーション能力の高い求職者は、それらを「もっているように見せる」ことができてしまいます。

このような選考方法では、求職者がもつスキルや能力の全体像を正確に把握することはできません。その結果、「面接では優秀そうに見えたが、入社後に期待したパフォーマンスを発揮できない」といったミスマッチが発生するのです。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・面接など、特定の選考方法のみに頼って採用の意思決定をしている ・求職者のスキルや能力を多角的に測定し、採用判断に反映させる仕組みがない |

2-4. 双方向のコミュニケーションが取りにくい

採用プロセスにおいて、企業と求職者の間で双方向のコミュニケーションが十分に取れていなければ、互いを深く理解することはできません。

これにより、企業は求職者の本質を見抜けず、求職者は企業への理解を深められないまま入社することとなり、ミスマッチが起こる可能性が高まります。

例えば、過度な緊張感がある面接や、一方的な質問に終始する「圧迫面接」のような雰囲気は、求職者が本音を語ることを妨げます。

これにより、企業は表面的な回答しか得られず、その回答に基づいて採用を判断してしまいます。結果として、入社後に「面接での印象と違う」と感じるミスマッチが発生します。

また、コミュニケーション不足は、求職者側にも深刻な影響を及ぼします。

疑問点や不安点をその場で質問できる環境がなければ、求職者は会社の実態を正しく理解できません。「この会社では、自分の意見は歓迎されないのか?」「キャリアパスや働き方について、本当はどうなのか?」といった疑問を抱えたまま入社することになり、入社後のギャップが「この会社は自分には合わない」という結論につながってしまうのです。

このように、選考段階で双方が率直にコミュニケーションを取れないことは、ミスマッチの大きな要因となります。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・面接において、企業側が質問するばかりで、求職者からの質問を受け付けない雰囲気がある ・選考プロセス全体を通じて、求職者が自由に発言したり、疑問を解消したりできる機会が少ない ・採用担当者が、求職者の表面的な情報だけでなく、内面的な価値観や思考特性を引き出す対話ができていない |

2-5. スキルや経歴の裏付けができていない

採用活動において、求職者の職務経歴書や面接での自己申告を鵜呑みにし、そのスキルや経験を客観的に裏付ける作業を怠ると、ミスマッチが発生する可能性が高まります。

特に中途採用では、この「見える情報」に潜むリスクを軽視してはなりません。

例えば、職務経歴書に記載された実績や、面接で語られる輝かしいエピソードをもとに、「この人は即戦力だ」「リーダーとして活躍してくれるに違いない」と期待を膨らませたとしましょう。

しかし、その経験が自社のビジネスモデルや組織文化と本当に合致するのか、そしてそのスキルが再現性をもつものなのかを検証せずに判断すれば、入社後のギャップは避けられません。

表面的な情報だけでは、求職者の真の能力は見えてこないのです。

具体的には、下記のようなミスマッチが起こりがちです。

・職務経歴書では経験豊富に見えたが、自社の業務プロセスやシステムに馴染めず、期待通りのパフォーマンスを発揮できない

・前職での活躍を聞いて「自社でも同じように活躍できるだろう」と考えたが、求められるリーダーシップや問題解決能力が異なり、オンボーディングで苦戦を強いられる

もちろん、求職者自身から話を聞くことは重要です。しかし、自社の求める人材像と本当に合うスキル・マインドなのか確認を怠らないことが大切です。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・求職者のスキルや能力を測るための実技テストやアセスメント・テストなど、客観的な評価の場を設けていない ・職務経歴書や面接での発言のみで、その求職者の本質的な能力を評価している |

2-6. 採用を急ぎすぎている

深刻な人材不足を背景に、一刻も早く採用を完了させようと焦るあまり、プロセスを省略してしまう企業は少なくありません。しかし、その「スピード」こそが、ミスマッチを招く大きな要因となり得ます。

企業と求職者が互いを深く理解し、納得したうえで意思決定を行うためには、丁寧な対話と多角的な評価を重ねる時間が必要です。

このプロセスを短縮することで、下記のような「こんなはずではなかった」という状況が双方に生じる可能性があります。

・企業が伝えるべき情報が不足し、業務内容や企業文化の理解が不十分なまま入社に至る

・求職者の潜在的な思考特性や価値観、キャリアビジョンを深く掘り下げられず、両者が互いを正しく理解できない

・複数回の面接やアセスメント・テストなど、本来必要な選考ステップを踏めず、表面的な情報だけで判断してしまう

例えば、とにかく目の前の人材不足を解消することに注力するあまり、求職者のスキルやキャリアビジョン、自社への適性を後回しにしてしまうケースです。

その結果、入社後に「自社の求める役割と違う」「期待したパフォーマンスを発揮できない」といったギャップが顕在化します。

また、「入社後の研修で不足分を補えばよい」と考えていたとしても、求職者自身がミスマッチを感じた場合には、早期退職につながることもあります。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・人材不足の解消を最優先課題とし、質より量を重視した採用活動になっている ・採用後の育成でカバーできると考え、とにかく人材を確保することに焦点を当てている |

採用ミスマッチを防ぐ方法については「4.採用ミスマッチを防ぐ具体的な6つの方法」で詳しく解説しています。

お役立ち資料「採用ミスマッチを防ぐ オンボーディングの重要性」

採用ミスマッチを起こす原因と、それを防ぐためのオンボーディング施策について【新卒・中途別に】解説します

お役立ち資料(30ページ)をダウンロードする3. 「オンボーディング・定着支援の不備」によるミスマッチ

多くの企業が、採用を「ゴール」と見なしてしまいがちです。

しかし、真のミスマッチは、入社後のサポート体制が不十分なことで、入社前の期待値と入社後の現実とのギャップが広がったときに、より深刻な形で顕在化します。

求職者は、入社後の活躍を夢見て、自身のキャリアを企業に託します。しかし、受け入れ体制が整っていなければ、彼らは孤立し、不安を感じ、やがて「こんなはずではなかった」という思いを抱くことになります。

採用プロセスでどれだけマッチングがうまくいっても、その後の「定着・育成」といった長期的な視点が欠けていると、せっかくの努力が無駄になってしまうこともあります。

本章では、入社後のミスマッチがどのように発生するのかを掘り下げます。

3-1. 配属先でスキルや能力を活かせない

企業は採用者のスキルや適性を踏まえ、最適な配属先を決定したつもりでも、当の採用者が納得できていなければ、ミスマッチは加速します。これは、求職者が描くキャリアビジョンと、企業が示す役割にズレが生じるからです。

中途採用では、特定の業務や役割が明確になっているケースが多い一方、新卒採用では配属先が不透明なまま入社する傾向にあります。

例えば、営業職を熱望していたにもかかわらず、会社の都合で事務職に配属された新入社員がいるとしましょう。

本人は「自分のスキルや能力を活かせない」「希望の業務でスキルアップができない」と感じ、仕事へのやりがいやモチベーションを見出せなくなってしまいます。ここで、もし企業側から配属決定の理由や将来のキャリアパスの選択肢の多さなどについて説明がなされない場合、結果として、「この会社にいる意味がない」という思いが強まり、早期離職へとつながるのです。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・配属先の決定方法や、個人の希望が考慮されるプロセスについて、事前に求職者へ明確に共有できていない ・配属先の決定理由や、将来的なキャリアパス(異動の可能性など)について、採用者に納得のいく説明ができていない |

3-2. 採用後のフォローができていない

採用活動は、内定を出して終わりではありません。

新しく迎えた人材が組織に定着し、最大限に活躍できるかどうかが、採用活動の真の成功を左右します。しかし、採用後のフォロー体制が不十分だと、入社者の不安や孤立感が増大し、やがて「この会社は自分に合わない」というミスマッチの意識が芽生えてしまいます。

特に、入社前の期待が高かった人材ほど、入社後のギャップに敏感になりがちです。下記のようなフォローの欠如は、入社者のモチベーションを大きく低下させる原因となります。

・入社までの期間、内定者懇親会や勉強会などを開催せず、モチベーションを維持する機会がない

・部署を越えた交流の場(歓迎会、ランチ会など)が設けられず、組織に馴染むためのサポートがない

・オリエンテーションや新入社員研修など、入社後の育成体制が不十分で、業務や会社への理解が深まらない

特に新卒採用の場合、会社組織に慣れていないため、手厚いフォローが不可欠です。入社後の立ち振る舞いを本人の主体性に任せきりにすると、組織の一員として働くうえでの「暗黙のルール」や「期待される行動」を理解できず、働きにくさを感じてしまいます。

その結果、入社者が「この会社は自分には合わない」と感じ、早期離職につながる可能性が高まるのです。

| 【下記に当てはまったら要注意】 |

|---|

|

・内定から入社までの期間や、入社後の具体的なフォロー計画が存在しない ・過去に採用者のサポート方法がわからず、明確な体制を構築できていない ・入社後の立ち振る舞いやオンボーディングを、入社者自身の主体性に委ねている |

お役立ち資料「採用ミスマッチを防ぐ オンボーディングの重要性」

採用ミスマッチを起こす原因と、それを防ぐためのオンボーディング施策について【新卒・中途別に】解説します

お役立ち資料(30ページ)をダウンロードする4. 採用ミスマッチを防ぐ具体的な6つの方法

第3章までで、採用ミスマッチが起こる原因は、採用プロセスの各段階に潜む

・情報不足・認識のズレ

・評価・選考プロセスの不備

・オンボーディング・定着支援の不備

にあることを解説しました。

これらの課題を解決するためには、場当たり的な対策ではなく、採用プロセス全体を見直し対策を講じることが不可欠です。

本章では、採用ミスマッチを防ぐための具体的な方法を、「採用活動時」「選考時」「採用後」の3つのフェーズに分けて解説します。

※リンクをクリックすると該当箇所に移動します

| 工程 | 採用ミスマッチを防ぐ方法 | 概要 |

|---|---|---|

| 採用活動時 | 募集要件を明確にする | 業務内容や福利厚生、資格の有無などの要件をできる限り細かく記載する |

| 採用活動時 | 自社の働き方や風土を包み隠さず共有する | 自社の良い側面だけでなくリアルな働き方や現状を共有する |

| 選考時 | 採用基準を明確にする | 自社の評価基準を定めて5段階評価などで可視化できる体制を整える |

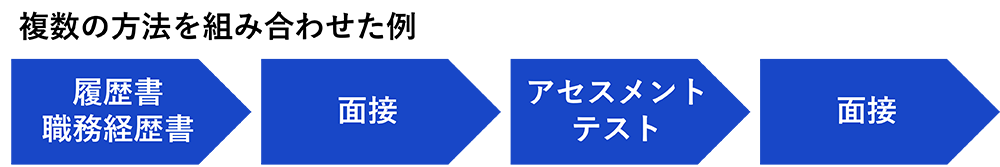

| 選考時 | 多角的な方法で評価する | 面接など1つの方法に絞らないで複数の方法を組み合わせて評価する |

| 選考時 | 求職者の意見や思いに耳を傾ける | 企業側が求職者に寄り添って本音や不安を抱えている部分をしっかりと聞く |

| 採用後 | 入社後のサポート体制を整える | 入社後に定着できるようにメンター制度などのサポート体制を整える |

採用課題を解決し、真に活躍する人材を獲得するための具体的なヒントとしてお役立てください。

4-1. 【採用活動時】募集要件を明確にする

採用活動の最初のステップとして、募集要件を徹底的に明確にしましょう。この取り組みには、ミスマッチを未然に防ぐうえで極めて重要な2つの目的があります。

・ターゲットとなる求職者を絞り込む

・求職者に入社後の具体的なイメージを正しく伝え、ギャップを解消する

重要なのは、求職者が自社での働き方を具体的にイメージできる粒度で記載することです。

例えば、「営業職」とだけ記載すると、業種や業務内容を問わず、漠然とした興味をもつ求職者からの応募が増えます。求職者は、自らの経験や先入観に基づき「店舗での営業だろうか」「個人向けの訪問販売だろうか」などと、想像のみでイメージを膨らませてしまうでしょう。

このようなミスマッチを防ぐためには、業務内容をできる限り具体的に記載することが不可欠です。

| 【営業の業務内容の例】 |

|---|

|

・法人の既存顧客を対象としたルート営業です。顧客の潜在的な課題を引き出し、企画書の作成から提案まで一貫して担当します。その他、新規顧客獲得に向けたイベント支援や、顧客との関係構築を目的とした定期的な訪問も行います ・将来的には、チームを牽引する営業リーダーとして、メンバー育成にも関わっていただくことを期待しています |

更に、1日のスケジュール例や実際に働く社員のインタビュー動画を掲載するなど、求職者がよりリアルなイメージを持てる工夫を凝らすことで、ミスマッチを防ぐことができます。

また、資格やスキル、実務経験といった必須要件がある場合は、募集段階で明確に提示することが重要です。

求職者の中には、「入社後に資格を取得すればよい」「未経験でもこれから実績を積めばよい」と考えているケースもあります。

募集要件を明確に提示することで、自社が求める人材のスキルレベルを正しく伝え、入社後のスキルや業務内容におけるミスマッチを防ぐことができます。

4-2. 【採用活動時】自社の働き方や風土を包み隠さず共有する

採用活動において、自社の良い側面だけを伝えることに終始していませんか。

しかし、ミスマッチを防ぐためには、リアルな働き方や風土、ビジョンといった情報を包み隠さず共有することが不可欠です。

自社のありのままの姿を伝えることは、求職者が抱く過度な期待や幻想を払拭し、自社に真にフィットする人材だけを絞り込むことにつながります。

これはRJP(Realistic Job Preview:現実的な仕事情報の事前開示)と呼ばれる手法であり、採用ミスマッチを避ける有効なアプローチとして注目されています。

具体的には以下のような方法で、自社のリアルな姿を積極的に開示しましょう。

| 【RJPの一例】 |

|---|

|

・Webサイトに「自社に向いている人材」とあわせて「向かない人材」の人材像を記載する ・社員のリアルな1日のスケジュールや、特定の業務における苦労話などを公開する ・インターンシップや会社見学、座談会などを通じて、実際の働く姿を直接見せる機会を設ける ・カジュアル面談や先輩社員との相談会など、求職者が率直に意見を述べられる場を提供する |

例えば、社員のリアルな1日のスケジュールを共有することで、「残業が多いな」「外出ばかりで大変そう」と感じた求職者は、この段階で次のステップに進まない選択をするでしょう。

一方で、そのスケジュールを見て「やりがいがありそう」「自分もこの環境で働きたい」と共感した人は、自社に合う人材である可能性が高いと言えます。

| 【上層部から自社の現状やビジョン、考えを伝えることも効果的】 |

|---|

|

企業のトップや事業責任者が直接 ・自社の現状 ・ビジョン ・自社または自部門が直面している課題 について語ることも非常に効果的です。 これにより、言葉だけではない企業の熱量や思いが求職者に直接伝わり、深い共感を生むことができます。 この段階で求職者が「自分には合わないかもしれない」と感じることは、企業にとってマイナスではありません。むしろ、入社後の文化や社風のミスマッチを未然に防ぎ、自社の採用活動の質を大きく向上させることにつながります。 |

4-3. 【選考時】採用基準を明確にする

選考プロセスにおいて、採用基準が曖昧なままでは、求職者のスキルや能力を客観的かつ公平に比較検討することはできません。属人的な感覚に頼った評価は、採用ミスマッチの温床となり得ます。

これを防ぐためには、採用基準を明確に定義し、採用担当者間で共通認識をもつことが不可欠です。下記のステップを意識することで、精度の高い評価を実現できます。

| 採用基準を決めるステップ | 概要 |

|---|---|

| ステップ1:評価するスキルを決める | まず、自社が採用したい人材に必須と考えるスキルを洗い出します。これは、コミュニケーション能力、問題解決能力、リーダーシップ、専門知識など、職種や役割によって異なるものです。 |

| ステップ2:評価するスキルを具体的に定義する | 次に、洗い出したスキルを具体的に定義します。例えば、「コミュニケーション能力が高い」とは、「相手の意図を正確に汲み取り、論理的に自分の意見を伝えることができる」といったように、具体的な行動レベルまで定義することが重要です。 |

| ステップ3:スキルの評価方法を決める | 最後に、定義したスキルをどのように評価するか、その方法と基準を定めます。5~6段階の数値評価を用いるのが一般的です。これにより、採用担当者ごとの評価のブレを防ぎ、求職者間の比較を容易にします。 |

特に重要なのは、採用基準を具体的に定義し、数値化することです。

例えば、「コミュニケーション能力」を評価する場合、以下のようにレベル別に定義することで、採用担当者全員が同じ基準で判断できるようになります。

| 5段階評価 | 評価の基準例 |

|---|---|

| 評価:5 | 相手の潜在的なニーズを引き出し、期待を上回る対話ができる |

| 評価:4 | 相手の意図を正確に理解し、建設的な意見交換ができる |

| 評価:3 | 円滑な対話は可能だが、深い議論には至らないことがある |

| 評価:2 | 相手の意図を誤解することがあり、複数回の訂正や確認を要する |

| 評価:1 | 自分の意見を一方的に述べることが多く、意思疎通が困難 |

このように、採用基準を明確にし、客観的な指標で選考を行うことで、属人的な判断を排し、ミスマッチの発生を大幅に減らすことができるでしょう。

▼採用基準の決め方は、下記の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

採用基準の決め方|採用を成功させる7つのステップと失敗を防ぐ方法

4-4. 【選考時】多角的な方法で評価する

採用の選考においては、特定の評価手法に依存せず、多角的なアプローチで求職者を評価することが不可欠です。

なぜなら、選考方法ごとにチェックできるポイントが異なり、どれか一つに偏れば、求職者の全体像を捉え損ねるからです。

| 評価方法 | チェックポイント例 |

|---|---|

| 職務経歴書・履歴書 |

・募集要件に該当しているか ・今までの経歴、職歴は募集ポジションに対し妥当か ・志望動機が明確にあるか |

| 適性検査 | ・自社の求める能力があるか |

| 実務試験 |

・業務に必要なスキルがあるか ・即戦力として活躍できる専門性があるか |

| 面接 |

・適切なコミュニケーションができるか ・自社の求めるスキルがあるか ・自社(理念・WAY)に合う人柄か ・入社意欲はあるか |

面接のみ、あるいはアセスメント・テストのみといった偏った方法では、求職者の多面的な能力を正確に評価することはできません。

ミスマッチを防ぐためには、これらの複数の選考方法を組み合わせることが不可欠です。それぞれの方法で得られた情報を統合的に分析することで、求職者の総合的な能力や人柄を客観的に評価し、精度の高い採用判断を下すことが可能になります。

また、方法ごとに「4-3. 【選考時】採用基準を明確にする」で触れた明確な採用基準を設けることで、判断のブレを防ぎ、自社に本当にフィットする人材を効率的に絞り込むことができるでしょう。

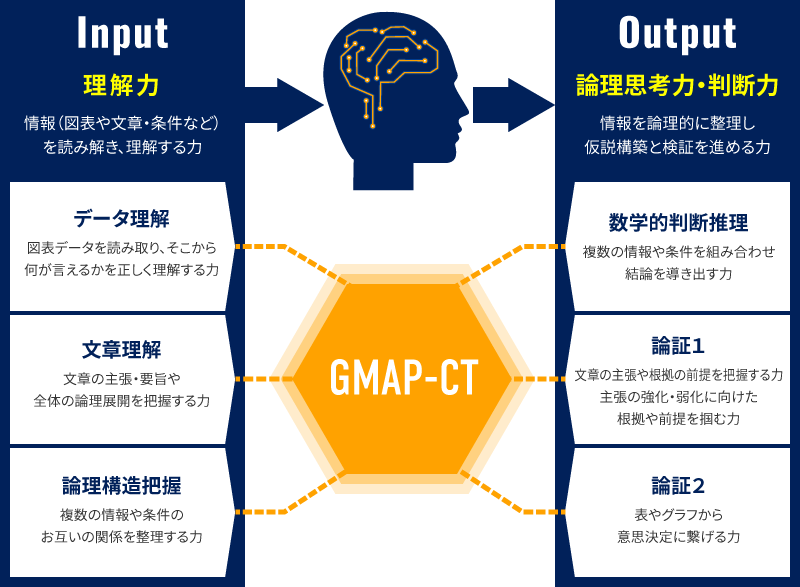

| グロービスの「GMAP-CT編」はビジネスの土台となる思考力を測定できます |

|---|

グロービスの提供するアセスメント・テスト「GMAP-CT編」は、ビジネスに欠かせない論理思考力を理解力・論理思考力・判断力の領域に分けて測定します。

可視化しにくいスキルを60分で測定でき迅速に結果がわかるので、採用選考時にご活用いただけます。 「GMAP-CT編」の特徴は無料でダウンロードできる資料にまとめていますので、ぜひご覧ください。 |

4-5. 【選考時】求職者の意見や思いに耳を傾ける

選考プロセスは、企業からの一方的な情報発信の場ではありません。

自社が本当に求める人材かどうかを見極めるためには、求職者の声に深く耳を傾け、彼らの価値観やキャリアビジョンを理解することが不可欠です。

すでに面接は選考プロセスに組み込まれているでしょうが、この対話の機会を十分に活用できていないと、自社とのマッチ度や人柄が見えてこないまま採用に至ってしまうリスクがあります。

面接で一方的に質問するのではなく、下記のような機会を設けて、求職者が本音で話せる環境をつくりましょう。

| 【求職者を知る機会の例】 |

|---|

|

・ランチ会やカジュアル面談を設定し、フランクに話せる場を設ける ・現場の先輩社員との相談会を実施し、リアルな働き方や雰囲気を伝える ・選考フローに「企業への質問時間」を設け、疑問点や不安を解消する機会を創出する |

例えば、選考中のランチ会やカジュアル面談は、求職者の緊張を和らげ、選考では見えにくい一面を引き出す良い機会となります。

ここで、働き方やこれまでの実績、大切にしていることなどについて率直に話すことができれば、求職者の潜在的な思考特性や価値観を深く理解できる可能性があります。

こうした相互理解のための機会創出は、企業側の負担が増えると感じるかもしれません。しかし、ミスマッチを防ぐうえで、相互理解は最も重要なポイントの一つです。

| 【気軽に話せるタイミングで採用後の要望やキャリアビジョンを聞いておく】 |

|---|

|

ランチ会や先輩との相談会など気軽に話せるタイミングに、求職者の「採用後の要望」や「将来のキャリアビジョン」を聞いておくことも効果的です。 例えば、「この業務にチャレンジしたい」という強い思いがある場合、それを人材配置に反映できれば、入社後の高いモチベーション維持につながります。 |

4-6. 【採用後】入社後のサポート体制を整える

採用活動は、内定を出して終わりではありません。

新たな人材が組織に定着し、最大限に活躍するまでをサポートすることが、採用活動の真の成功と言えます。

厚生労働省の調査(令和3年3月卒業者)によると、新規大卒就職者の34.9%が3年以内に離職しています(厚生労働省 報道発表資料より 2025年8月29日確認)。

この数字が示す通り、採用した人材の定着に課題を抱えている企業は少なくありません。この課題を解決するためには、採用後のフォローまでをセットで考えることが不可欠なのです。

特に、社会人経験のない新卒者は、入社後に大きな不安を抱えやすいものです。単に業務を教えるだけでなく、以下のようなサポート体制を構築し、心理的な側面からも支えることを検討しましょう。

| 【入社後のフォロー例】 |

|---|

|

・メンター制度を設ける

年齢や役職の近い先輩社員をメンターとしてつけ、業務の進め方だけでなく、人間関係やキャリアに関する相談にも乗れる環境をつくる

・定期的な1on1を実施する

上司との対話を通じて、業務の進捗確認だけでなく、日々の不安やキャリアへの考えを共有できる機会を定期的に設ける

・交流の場を設ける

ランチ会や社内イベントなどを企画し、部署を越えた交流を促すことで、組織への帰属意識を高め、孤立感を防ぐ |

また、採用決定から入社までに期間が空く場合は、内定者フォローも重要です。内定者懇親会や勉強会などを開催し、入社前から企業との信頼関係を構築しておくことで、入社後のスムーズな移行と高い定着率につながります。

お役立ち資料「採用ミスマッチを防ぐ オンボーディングの重要性」

採用ミスマッチを起こす原因と、それを防ぐためのオンボーディング施策について【新卒・中途別に】解説します

お役立ち資料(30ページ)をダウンロードする5. 採用ミスマッチを避けるには可視化しにくいスキルをどれだけ正確に測れるかが鍵になる

ここまで、採用ミスマッチを引き起こす多様な要因と、その解決策について解説してきました。

ミスマッチを招く要因は多岐にわたりますが、中でも最も難しく、多くの企業が課題と感じているのが、求職者の「可視化しにくいスキル」をいかに正確に測るかという点です。

「可視化しにくいスキル」とは、職務経歴書や面接での発言だけでは判断しにくい、論理的思考力、リーダーシップなどを指します。これらのスキルは、入社後のパフォーマンスや組織への定着に深く関わっています。

しかし、この可視化しにくいスキルを測定する方法が曖昧なままでは、評価は採用担当者の主観に頼る属人的なものとなり、個人の能力を見誤る原因となります。

例えば、ある求職者の論理思考力を評価する際、明確な基準がなければ、採用担当者の経験や価値観によって判断が大きくブレてしまいます。このような状態では、自社に真に必要な人材を見極めることはできません。

その結果、自社のニーズに合わない人材を採用してしまうだけでなく、本来採用すべき優秀な人材を逃してしまうことにもつながります。

だからこそ、採用ミスマッチを根本から解消するためには、可視化しにくいスキルを客観的に測定できる体制を整えることが不可欠なのです。

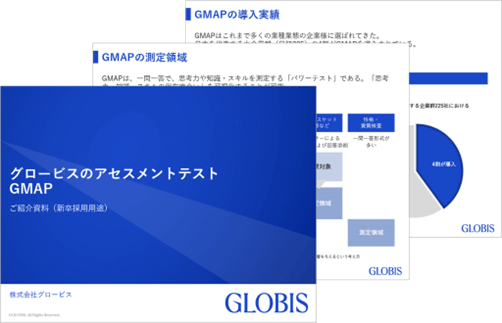

6. 可視化しにくい論理的思考力を測定して採用時のミスマッチを防ぐなら「GMAP-CT編」がおすすめ

「可視化しにくいスキルの測定が難しくてミスマッチにつながっている」「優秀な人材の見極めが困難」など、選考時の思考力測定に課題を感じている場合は、グロービスが提供しているアセスメント・テスト「GMAP-CT編」がおすすめです。

GMAPは、業種や規模を問わず多くの企業に活用されており、日経平均株価を構成する企業群225社のうち4割が導入済みという実績が、その信頼性を証明しています。

▼サンプル問題は下記から確認できます。

サンプル問題

導入した企業様からは、以下のようなお声をいただいています。

▼ご活用事例は下記よりご確認できます。

ご活用事例

「GMAP-CT編」の特徴や導入方法を詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

「思考力」を見える化し、活躍の可能性を見極めるグロービスのアセスメント・テスト「GMAP」

グロービスは、ビジネススクールや企業研修で年間1万人以上のビジネスパーソンが受講する「クリティカル・シンキング」の知見を基に、『GMAP-CT(クリティカル・シンキング)編』を提供しています。

実務で活躍する人材に共通する論理思考力を測定し、見える化します。

7. まとめ

本記事では、採用ミスマッチが起こる原因と具体的な対策を解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇採用ミスマッチが起こる原因は下記のとおり

【情報不足・認識のズレ】

・業務内容や自社の制度を伝えられていない

・自社の文化・価値観を伝えられていない

・求職者のキャリアビジョンを共有できていない

【選考プロセス・評価の不備】

・募集要件が明確になっていない

・担当者により評価が変動する

・選考方法が偏っている

・双方向のコミュニケーションが取りにくい

・スキルや経歴の裏付けができていない

・採用を急ぎすぎている

【オンボーディング・定着支援の不備】

・配属先でスキルや能力を活かせない

・採用後のフォローができていない

〇採用ミスマッチを防ぐ方法は下記のとおり

・募集要件を明確にする

・自社の働き方や風土を包み隠さず共有する

・採用基準を明確にする

・多角的な方法で評価する

・求職者の意見や思いに耳を傾ける

・入社後のサポート体制を整える

採用ミスマッチは、事前に防ぐための体制を整えることが重要です。特に、可視化しにくいスキルを正確に測定できなければ、自社が求める人材かどうかを見極めるのは難しくなります。 ぜひグロービスが提供している「GMAP-CT編」を導入し、採用ミスマッチを防ぐ体制づくりにお役立てください。

「思考力」を見える化し、活躍の可能性を見極めるグロービスのアセスメント・テスト「GMAP」

グロービスは、ビジネススクールや企業研修で年間1万人以上のビジネスパーソンが受講する「クリティカル・シンキング」の知見を基に、『GMAP-CT(クリティカル・シンキング)編』を提供しています。

実務で活躍する人材に共通する論理思考力を測定し、見える化します。