第10回:採用基準の決め方|採用を成功させる7つのステップと失敗を防ぐ方法

執筆:上山 紗緒里

「内定辞退率の増加や、採用した人材の早期離職が続き、採用基準を見直すことになった。採用基準は、どのように決めれば良いの?」

「現在の採用基準では、活躍できる人材の採用が困難な状態に陥っている…採用基準の見直しをしたいけれど何をすれば良いの?」

事業成長に不可欠な人材の確保。そのためには、採用活動の指針となる「採用基準」の策定が欠かせません。しかし、多くの企業がその設定に苦慮しているのが現状です。

特にこれまで明確な基準を設けてこなかった場合、何から手をつけるべきか、その具体的なステップが見えず、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

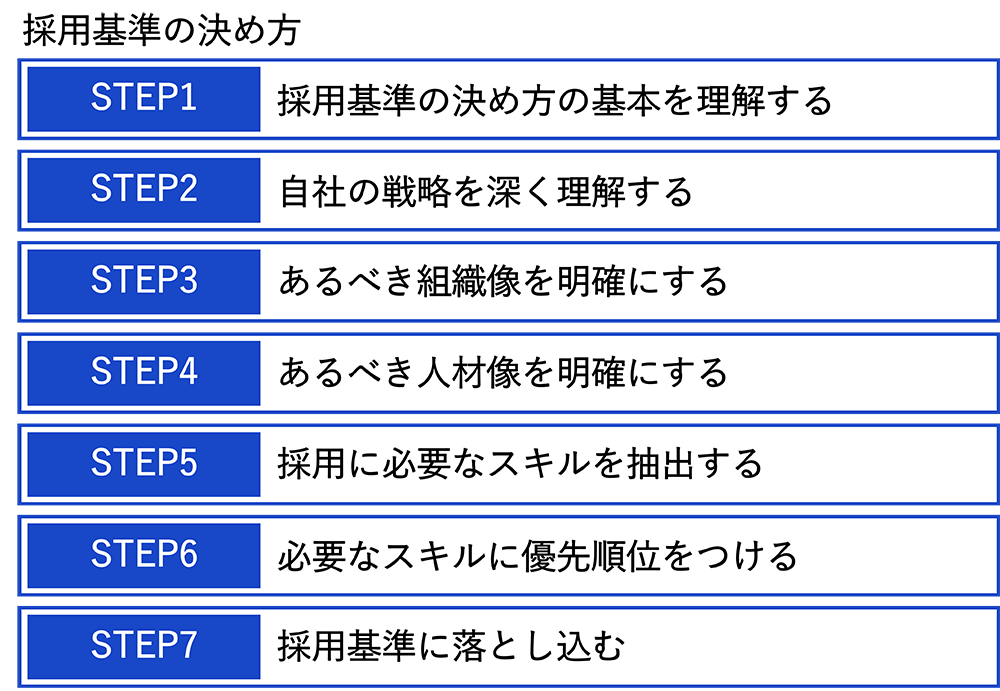

そこで、年間3,400社以上の企業の人材育成を支援するグロービスが、採用基準を策定するための具体的な7つのステップを解説します。

このプロセスをおろそかにし、例えば「一般的な採用基準」を安易に適用すると、自社の戦略や求める人物像との間に齟齬が生じ、採用ミスマッチの温床となりかねません。

本記事でご紹介するステップに沿って、自社独自の採用基準を議論し、策定していくことで、より精度の高い採用活動を実現できます。

【この記事を読むとわかること】

・採用基準の決め方がわかる

・採用基準を決める際のよくある失敗を防ぐ方法がわかる

採用活動の成否は、自社に真にフィットする人材を見極められるかどうかにかかっています。本記事が、皆さまの採用戦略強化にお役立ていただければ幸いです。

お役立ち資料「AI時代の『新』採用基準~自社で活用できる評価項目一覧付き~」

AI時代にも対応できる人材をどう採用するべきか?という難問に対し完全解説。評価項目の活用一覧も保存版で提供いたします

お役立ち資料(40ページ)をダウンロードする1. ステップ1:採用基準の決め方の基本を理解する

採用基準の策定にあたり、まず立ち返るべきは「候補者のどのような能力・スキルを評価するのか」という根本的な問いです。 多くの人事・採用担当者は、候補者に求める資質やスキルをどのように明文化し、評価基準に落とし込めばよいのか、その全体像を十分に把握できていないのが実情ではないでしょうか。

この後の各ステップを円滑に進めるためにも、前提として採用基準を構成する要素について再確認しておきましょう。

採用基準に使われる能力は、大きく「認知能力」と「非認知能力」に分けられます。

| 採用基準に使われる能力 | 概要・例 |

|---|---|

| 認知能力 | 数値化できる能力 <例> 記憶力・論理的思考力・計算力・言語力・判断力・IQなど |

| 非認知能力 | 数値化が困難な内面的な心の働きや、行動・パフォーマンスを支える能力 <例> 自己肯定感・やり抜く力・協調性・コミュニケーション能力・リーダーシップなど |

どちらの能力がより重要であるかは、企業の事業戦略や組織文化、そして職務内容によって異なります。

実際に、グロービスが企業の人材育成を支援する中で行った調査では、採用活動全体で下記の基準が特に重要視される傾向がありました。

・思考力

・コミュニケーション能力

・主体性

・実行力

・柔軟性

・性格

・人間性

この結果から、多くの企業が特定の専門スキルだけに偏ることなく、認知能力と非認知能力の両方をバランスよく評価したいと考えていることがわかります。

ただし重要な点は、必要な採用基準は企業ごとに異なるということです。自社の現状に最適な評価項目・評価基準を設けることこそが、採用を成功させる鍵となります。

「多忙な業務の中で、どこから手をつけて良いかわからない」と悩む採用担当者の方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。次章から解説するステップを踏むことで、納得感のある自社独自の採用基準を体系的に設定できます。

2. ステップ2:自社の戦略を深く理解する

採用基準を策定するうえで、最も重要な土台となるのが「自社の戦略」の深い理解です。そもそも採用活動とは、企業の経営戦略を具現化するために、事業に貢献できる人材を見極めるプロセスに他なりません。

自社の理念(企業の存在意義や目的)や、それを達成するための経営戦略を十分に理解していなければ、事業成長に不可欠な人材を見極めるための基準を定めることは極めて困難です。

自社の戦略を理解する際は、下記の2つの視点に着目します。

| 2つの視点 | 概要・例 |

|---|---|

| 経営環境 | 自社では制御ができない自社を取り巻く環境のこと <例> 政治・流行・法律の改正・技術の進歩・競合他社など |

| 戦い方 | 自社内である程度コントロールできる環境を踏まえたうえで、どのように勝つかの「方針」のこと <例> 資産・自社独自の技術や知識・自社の強みを活かして、何に注力し、経営環境に整合しようとしているのか |

重要なのは外部環境の変化を把握するだけでなく、その環境下で自社がどのように「戦うか」という具体的な戦略を深く掘り下げることです。

・競合他社との差別化を図るための注力分野は何か?

・顧客にどのような価値を提供するのか?

・事業の変革スピードをどれくらいと見込んでいるか?

・各事業への経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の配分は?

といった問いを通じて自社の戦い方を明確にすることで、経営戦略を達成するために必要な人材像が見えてきます。

もし、戦略策定に直接関わる機会が少ない場合は、経営企画部門や事業責任者へのヒアリングを通じて、自社の戦略に対する理解を深めることから始めることをおすすめします。

3. ステップ3:あるべき組織像を明確にする

経営戦略の理解を深めたら、次にその戦略を実行するための「あるべき組織像」を具体化します。 いきなり個々の人材要件を考えるのではなく、組織全体の理想的な姿から逆算することが、採用基準を戦略と整合させるうえで重要です。

ここでいう「あるべき組織像」とは、企業理念やウェイを体現し、戦略目標を達成するために、組織がどのような状態であるべきかを定義することです。

あるべき組織像を明確にするには、「組織共通で持ちたい指針」と、その指針を「体現する行動」を具体的に定義します。

例えば「変化を力に、未来を切り拓く」という企業理念を持っている企業の場合は、以下のように考えることもできるでしょう。

| あるべき組織像を明確にする要素 | 例 |

|---|---|

| 組織共通で持ちたい指針 | 変化に迅速に対応し、挑戦を歓迎する文化を築く |

| 指針を体現する行動 | ・自分で意思決定をする ・「前例がない」ではなく「どうすればできるか?」を問い直す ・仕様変更・状況変化への対応策をすぐチームで共有し、スピーディに判断する ・「実験的な試み」や「現状のやり方を変えるアイデア」を出し、周囲を巻き込んで行動に移す ・成功・失敗より「やってみた」ことを評価する ・挑戦した人を評価・称賛する ・形骸化したルールや手順を見直し、改善を続ける など |

これらの要素が抽象的であったり、企業理念・ウェイとの結びつきが希薄であったりする場合、理想論に終わってしまうおそれがあります。あるべき組織像は、戦略の実行に必要な組織の機能や考え方から逆算して定義することが重要です。

あるべき組織像が明確になることで、その組織に必要な人物像がより具体的に見えてきます。

| ワンポイントアドバイス:あるべき組織像は定期的に見直しましょう |

|---|

| 組織を取り巻く外部環境は絶えず変化するため、一度定めた「あるべき組織像」も定期的な見直しが必要です。見直しを怠ると、今の事業フェーズや外部環境に必要な人材を採用できなくなるリスクがあります。 「一度定義したから大丈夫」と過信せず、常に組織の現状と未来を見据えて、あるべき姿を見直し続けましょう。 |

4. ステップ4:あるべき人材像を明確にする

あるべき組織像が明確になったら、次の段階は、その組織で活躍する「あるべき人材像(人材要件)」を具体化することです。

このステップを省略し、いきなり採用基準を定めると、自社の戦略と採用要件との間に齟齬が生じかねません。

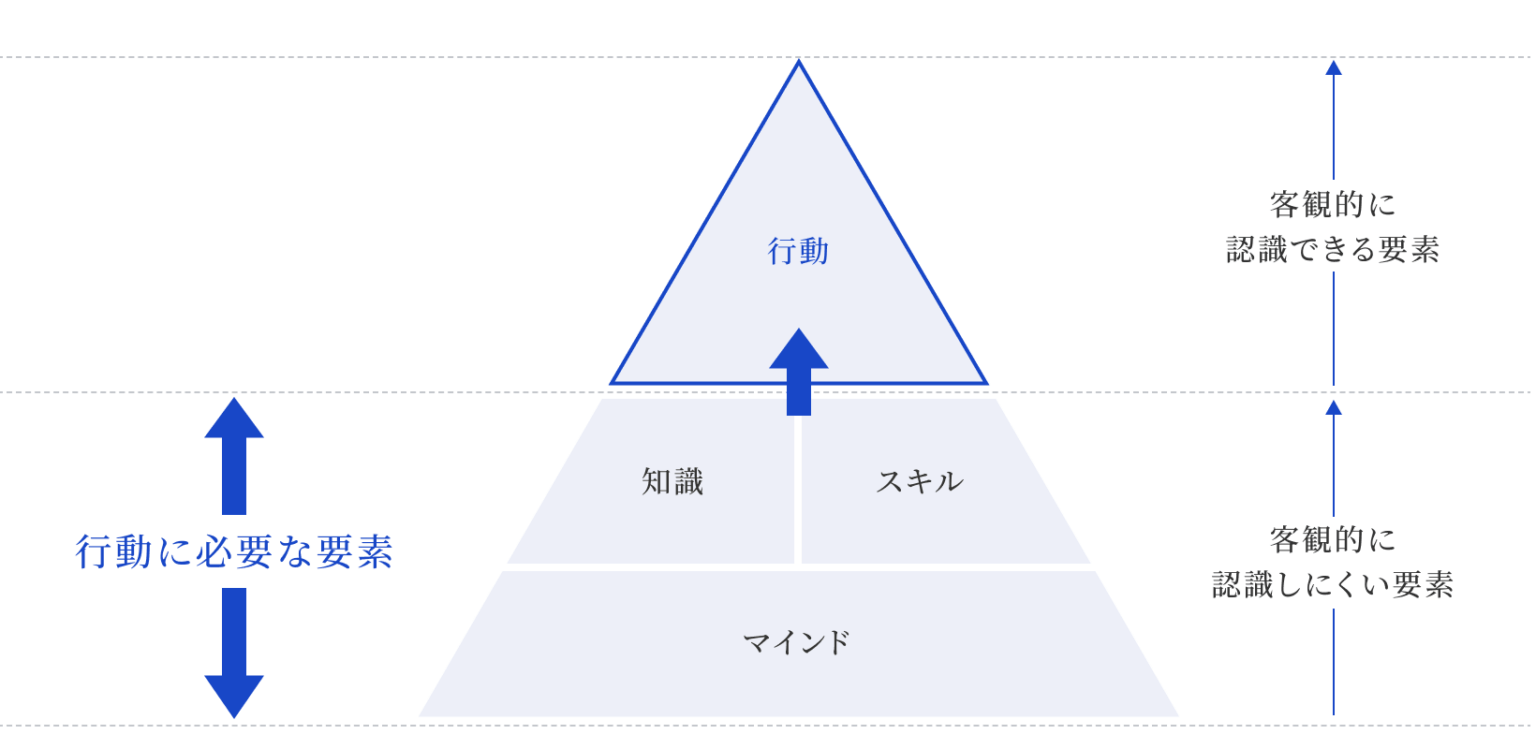

人材要件の定義方法は複数ありますが、ここではグロービスが採用している「氷山モデル」を用いた手法をご紹介します。

氷山モデルとは、人の能力を氷山に例え、表面に見える部分だけでなく、その土台にある見えない部分も含めて捉えるフレームワークです。

グロービスでは、このモデルに基づき、人材要件を「行動」「知識・スキル」「マインド」の3つの要素で明文化することをおすすめしています。

※氷山モデル:必要なスキルの全体像を氷山に例え、目に見える表面的な部分だけでなく、見えない部分も含めて捉える考え方

| 3つの要素 | 概要・例 |

|---|---|

| 行動 | 期待する役割を果たすために具体的にどのような振る舞いやアクションが求められるかを定義する <例> ・周囲を巻き込み、プロジェクトを推進する ・失敗を恐れず、率先して新たな課題にチャレンジする |

| 知識・スキル | 行動を支えるために必要な、専門知識や技術・思考力などを定義する <例> ・論理的思考力 ・決断力 ・問題解決力 ・合意形成力 など |

| マインド | 行動を支える内面的な姿勢や考え方を定義する <例> ・変化を前向きに捉える姿勢 ・困難に立ち向かうタフさ ・組織への貢献意欲 |

この3要素の中でも、特に重要視すべきは「行動」です。具体的な行動が定義されていないと、それが事業戦略の達成にどのようにつながるのかが不明確になるためです。

したがって、人材要件を定義する際は、まず「自社の戦略達成に必要な行動は何か?」から逆算して考えることを推奨します。

ステップ3で定義した行動をヒントに、そこから「知識・スキル」「マインド」にブレイクダウンしていきましょう。

ステップ1:自社戦略を踏まえて、求められる行動は何か?をステップ3をヒントに考える

ステップ2:行動を支えるために必要な「知識・スキル」「マインド」は何か?を考える

例えば、自社の戦略目標を達成するために「周囲を巻き込み、プロジェクトを推進する」という行動が求められるとします。この行動を支えるには、論理的思考力や問題解決力・合意形成力といった「知識・スキル」が不可欠です。更に、それらを発揮する土台として、困難な状況でも諦めないタフさや、変化を前向きに捉えるマインドが求められるでしょう。

このように、求める行動から逆算して人材像を深掘りすることで、自社の戦略と直結した、より精度の高い人材要件を把握することが可能になります。

お役立ち資料「AI時代の『新』採用基準~自社で活用できる評価項目一覧付き~」

AI時代にも対応できる人材要件をクリアにします。自社で活用できる人材・採用要件を一覧表にしています。

お役立ち資料(40ページ)をダウンロードする5. ステップ5:採用に必要なスキルを抽出する

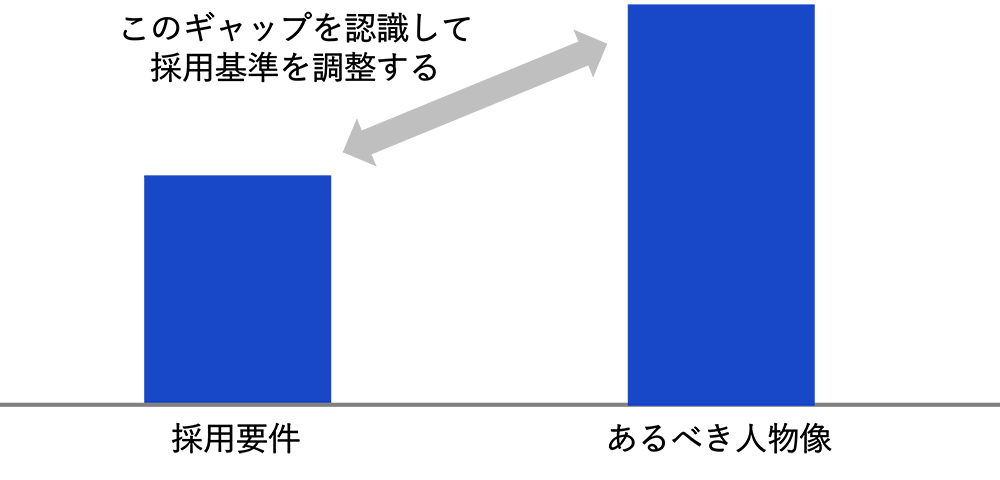

あるべき人物像に必要なスキルをベースに、採用に必要なスキルを抽出します。ここで重要なのは、あるべき人材像に必要なスキル・知識をそのまま採用要件にしないことです。

4. ステップ4:あるべき人物像を明確にするで洗い出したあるべき人材像は、あくまで自社の戦略達成に必要な理想像です。そのため、その要件をそのまま採用基準にしてしまうと、現実的には基準が高くなりすぎて、候補者が見つからなくなるリスクがあります。

例えば、理想の人物像に高い「リーダーシップ」や「問題解決力」を求めていても、新卒採用の段階で同レベルの人材を見つけることは現実的ではありません。

そこで、理想の人物像と、自社の採用ターゲット(新卒・中途、職種など)を踏まえ、今回の採用活動における「最適なバランス」を検討することが重要です。この検討を経て、実務で必要となるスキルや経験を具体化したものが「採用要件」です。

先ほどの例で言えば、本来は高い「リーダーシップ」や「決断力」を求めていても、実際に社内で活躍している人材や市場の動向を考慮し、採用段階では「潜在的なリーダーシップ」「情報を論理的に整理し、仮説を立てる力」など、視点を変えて要件を設定するなどの調整が有効です。

このように、理想の人物像を起点にしながらも、今回の採用に必要なスキルやそのレベル感を現実的に整理し、具体的な採用要件へと落とし込んでいきましょう。

採用活動を円滑に進めるためには、「採用要件」「採用基準」「評価項目」「評価基準」といった類似の用語を正しく理解し、使い分けることが重要です。それぞれの定義を明確にし、採用プロセスの精度向上につなげましょう。

採用要件:

採用要件とは、企業が採用活動を通じて求めるスキルや経験、資質をもつ人材の条件を示したものです。これは、採用活動のターゲット像を定める役割をもっています。採用活動は、まずこの採用要件を明確にすることから始まります。

例:「TOEIC750点以上の英語力」「3年以上の法人営業経験」「プロジェクトマネジメント経験者」など

採用基準:

採用基準とは、採用選考の各プロセス(書類選考、筆記試験、面接など)で、候補者が採用要件を満たしているかを判断するための具体的な「ものさし」です。採用要件を更に細分化し、評価可能な形にしたものが採用基準です。

例:

・書類選考の基準: 履歴書や職務経歴書に記載された経験や実績が、採用要件にどの程度合致しているかを判断する。

・面接の基準: 候補者の受け答えから、求める資質や行動特性がどの程度見られるかを判断する。

評価項目と評価基準:

採用基準は、更に「評価項目」と、それぞれの項目をどのように判断するかを示す「評価基準」に分けることができます。

・評価項目: 採用基準を構成する個々の要素

・評価基準: 各評価項目を測るための具体的な判断軸やレベル(例:5段階評価の定義など)

例: 面接における「課題解決能力」という評価項目に対し、以下のような評価基準を設けます。

5点(非常に高い): 論理的思考力と実行力を兼ね備え、複雑な課題を自律的に解決できる。

3点(平均的): 指示された範囲内であれば、課題解決に向けたアプローチができる。

1点(不十分): 課題を認識できず、解決策を提示することが難しい。

| 「GMAP-CT編」で自社で活躍している社員の思考力を可視化してみましょう |

|---|

採用要件に「思考力」を含めるべきか迷う場合は、グロービスが提供するアセスメント・テスト「GMAP-CT編」を活用し、自社で活躍している社員の思考力を可視化することをおすすめします。

活躍人材の思考力を客観的に把握することで、 「どの程度のレベルの思考力を求めればよいのか」 「そもそも思考力は必須のスキルなのか」 といった疑問を払拭できます。 「GMAP-CT編」の詳細は、無料でダウンロードできる資料にまとめていますので、ぜひご活用いただければ幸いです。 |

6. ステップ6:必要なスキルに優先順位をつける

採用要件が定まったら、次に各スキルに優先順位をつけましょう。

求めるスキルを全て網羅しようとすると、採用基準が厳しくなりすぎて、現実的に候補者が見つからなくなるリスクがあります。また、複数のスキルを同じ重要度で扱うと、面接などで判断に迷いが生じることもあります。

必要なスキルに優先順位をつけるには、多角的な視点から検討することが効果的です。

| スキルに優先順位をつける方法 | 概要 |

|---|---|

| 経営戦略をベースにする | 自社の経営戦略を実現するために、特に不可欠なスキルを優先する |

| 採用目的をベースにする | リーダー候補、専門性の高いスペシャリストなど、今回の採用で果たすべき役割に応じて必要なスキルを優先する |

| 入社後に身につくスキルの優先度を下げる | 入社後の研修やOJTで身につくスキルの優先度は相対的に下げる |

この際に「1. ステップ1:採用基準の決め方の基本を理解する」で触れた認知能力と非認知能力に分けて優先順位を決めると、採用要件への落とし込みがよりスムーズになります。

例として、あるスタートアップ企業が「新規事業の立ち上げを担うプロジェクトマネージャー」を中途採用するケースを考えてみましょう。

企業理念が「変化を力に、未来を切り拓く」で、変化に迅速に対応し、挑戦を歓迎する文化をもつ組織です。この背景から、「主体的に動き、試行錯誤をいとわない」という人材像が導き出されたとします。

この理想像と実際に活躍している社員の特徴を照らし合わせ、必要なスキルを「認知能力」と「非認知能力」に分け、優先順位をつけたのが以下の表です。

| スキル(例) | 優先度(例) | 補足 | |

|---|---|---|---|

| 認知能力 | 数値分析力 | ★★★ | KPI設計・事業検証・仮説評価に必須 |

| 判断力 | ★★★ | 不確実な状況下での迅速な意思決定が求められる | |

| 情報整理・構造化力 | ★★★ | 関係者との共有・判断材料の提示に必須 | |

| 論理的思考力 | ★★★ | 仮説構築やチームへの説明に必須 | |

| 言語化力 | ★★ | ドキュメントや提案資料の作成で役立つが、補完は可能 | |

| 記憶力 | ★ | 現在の業務ではツールで補えるため優先度は低い | |

| 非認知能力 | 主体性 | ★★★ | 環境変化・方向転換への即応が必須 |

| 柔軟性 | ★★★ | 未整備な状況で自走し、動けることが必須 | |

| やり抜く力 | ★★★ | 試行錯誤の中で継続する力が求められる | |

| コミュニケーション能力 | ★★ | ベースとしては必要だが、極端な高スキルは不要 | |

| 自己肯定感 | ★ | あれば望ましいが、業務上の直接的必要性は低い | |

こうして整理することで、「全てができる完璧な人」ではなく「今の組織に最もフィットし、貢献できる人」という明確な人材像を描くことができるようになります。

| 新卒採用と中途採用では優先すべきスキルを分ける |

|---|

|

新卒採用と中途採用では、当然ながら求める人材像や目的が異なります。そのため、優先すべきスキルのバランスも分けて考える必要があります。 例えば、即戦力を求める中途採用では、業務上の専門スキルの優先度が高くなります。一方で、新卒採用の場合は、専門スキルは入社後に習得できると考え、主体性や学習能力などの非認知能力を重視することが多いです。 両者の優先順位を混同してしまうと、採用ミスマッチの原因となるため、それぞれの採用活動の目的に応じて基準を明確に区別しましょう。 |

7. ステップ7:採用基準に落とし込む

優先順位付けが完了したら、いよいよその要件を「採用基準」として具体的に落とし込みます。

この最終ステップでは、候補者を客観的かつ公平に評価できるよう、各スキルや資質について「測定方法」と「評価基準」を明確に定義することが重要です。

【論理的思考力の場合】

| 採用基準 | 例 |

|---|---|

| 測定方法 | ・GMAP-CT編 ・面接 |

| 評価基準 |

・GMAP-CT編の論理的思考力の点数が〇点以上ある ・話に一貫性があり、論理の飛躍や矛盾がない ・複雑な情報に関し、要点を抽出してシンプルにまとめて話せる ・事象の因果関係を明確に説明できる ・抽象的な概念を具体例を交えてわかりやすく話せる ・不確実な状況でも、仮説を立てて自分なりの結論を導き出そうとする姿勢がある など |

【コミュニケーション力の場合】

| 採用基準 | 例 |

|---|---|

| 測定方法 | ・面接 ・グループディスカッション |

| 評価基準 | ・質問に回答にとどまらず、双方向の対話を促す工夫が見られる ・ノンバーバルコミュニケーションを適切に用いて会話ができる ・相手の話を遮らずに傾聴し、理解しようとする態度が見える ・質問の意図を正しく汲み取り、的確に回答できている ・不明点がある場合に、確認や質問を適切に行える ・要点を押さえ、簡潔かつ論理的に話している など |

採用基準に落とし込むうえでの最大のポイントは、スキルを客観的に測定できる方法と評価基準を選択することです。

例えば、優先度の高いスキルを「論理的思考力」と定めても、面接官の主観的な5段階評価に委ねてしまうと、その能力を正確に把握することはできません。

「9.採用成功の鍵は「適切な採用基準」と「正しい測定」がセットで実施できるかどうか」で詳しく触れますが、論理的思考力のような、あらゆる職種・ポジションのビジネスパーソンに必要な土台のスキルであっても、GMAPのようなアセスメント・テストの活用によって、その保有スキルを適切に見極めることが可能になります。

▼採用時によくあるミスマッチの原因と改善策は、下記の記事で詳しく解説しています。

採用ミスマッチを防ぐ!11の原因と6つの対策を具体例とともに解説

お役立ち資料「AI時代の『新』採用基準~自社で活用できる評価項目一覧付き~」

AI時代にも対応できる人材をどう採用するべきか?という難問に対し完全解説。評価項目の活用一覧も保存版で提供いたします

お役立ち資料(40ページ)をダウンロードする8. 採用基準の決め方でよくある失敗3つ

採用基準の具体的な策定方法を理解したところで、次によくある失敗例を把握しておきましょう。予め失敗の落とし穴を知ることで、より効果的な採用基準を策定できます。

| 採用基準の決め方でよくある失敗 |

|---|

|

・失敗1:現実的ではない採用基準になってしまう ・失敗2:評価項目が多くて絞り切れない ・失敗3:人によって判断がブレやすい基準になっている |

8-1. 失敗1:現実的ではない採用基準になってしまう

1つ目は、策定した採用基準が理想を追求しすぎた結果、現実的に基準を満たす人材が見つからないというケースです。5.ステップ5:採用に必要なスキルを抽出するでもお伝えしたとおり、経営戦略を達成するために理想とするスキルや資質をそのまま採用要件・採用基準にしてしまうと、採用のハードルが過度に高くなります。

例えば、「高い論理的思考力」「卓越したリーダーシップ」「豊富な業務経験」の全てにおいて理想的なレベルを求めても、それに合致する人材は極めて稀です。

このような事態に陥った場合は、設定した基準を現実的なものに見直すことが重要です。まずは、現在社内で活躍している社員のスキルや資質を客観的に把握しましょう。人材ポートフォリオ(※)やアセスメント・テストの結果を分析することで、「理想」と「現実」のギャップを明確にし、納得感のある基準に修正できます。

※人材ポートフォリオとは、それぞれの事業・階層に必要な人材がどのくらいなのか=人材の数(質・量)の見積もりを可視化したもの。

詳細はこちらのコラムをご参照ください。

現実的な基準を設けることで、採用活動がスムーズに進み、自社にフィットする人材との出会いを増やすことができるでしょう。

| 自社で活躍している社員の思考力を可視化するなら「GMAP-CT編」 |

|---|

活躍している社員の思考力がどの程度なのかわからない場合は、グロービスのアセスメント・テスト「GMAP-CT編」の活用がおすすめです。

「GMAP-CT編」は、論理思考力を客観的に測定できるテストで、即日結果を把握できます。日経平均株価を構成する企業群225社のうち4割がGMAPを導入している実績があり、多くの企業で信頼されています。 「GMAP-CT編」の特徴については無料でダウンロードできる資料にまとめていますので、ぜひご覧ください。 |

8-2. 失敗2:評価項目が多くて絞り切れない

2つ目は、採用要件を細分化しすぎた結果、評価項目が過剰になってしまうことです。6.ステップ6:必要なスキルに優先順位をつけるで優先順位をつけたとはいえ、実際には「評価基準を絞るのが難しい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、評価項目が多すぎると、一つひとつの項目の重要性が薄れ、本当に大切な資質を見極めにくくなります。例えば、評価項目が20個以上ある場合、それぞれの平均点を出しても、最終的な評価が曖昧になってしまうでしょう。

このような場合は、「採用しない要件=ノックアウト要件」を明確に設定することも有効な解決策です。例えば、「このスキルが著しく欠けている/この素養が見受けられた場合は、他の資質が高くても不採用とする」といった基準を定めることで、選考の初期段階で候補者を絞り込むことができ、効率的な見極めが可能になります。

評価項目を増やすだけでなく、「何をしないか」を定めることで、採用基準にメリハリがつき、本当に求める人材像がより鮮明になります。

「採用要件」「採用基準」「評価項目」「評価基準」の定義・違いについては第5章をご確認ください。

| 新卒採用の場合は入社後に身につくスキルを評価項目から外す |

|---|

|

新卒採用では、入社後の研修やOJTで習得できる専門スキルをあえて評価項目から外すことも一つの方法です。 |

8-3. 失敗3:人によって判断がブレやすい基準になっている

3つ目は、誰が評価しても同じ判断が下せない、曖昧な基準を設定してしまうことです。例えば、「リーダーシップがあるか」といった抽象的な項目だけでは、面接官の主観や経験によって評価が大きく異なります。

これを避けるためには、評価基準をできる限り具体化することが不可欠です。

「リーダーシップ」を評価する場合でも、「チームの目標達成に向けて、メンバーを巻き込み、具体的な行動を促すことができる」といったように、具体的な行動レベルで定義することが重要です。

また、5段階評価などを採用する場合も、各段階が何を意味するのかを明確に定義しましょう。

例えば、「5:常にチームを牽引し、自律的に課題を解決できる」「2:指示された業務は遂行できるが、自ら行動を起こすことは少ない」のように、誰が読んでも同じ解釈ができるように基準を設けることが、公平で精度の高い採用を実現します。

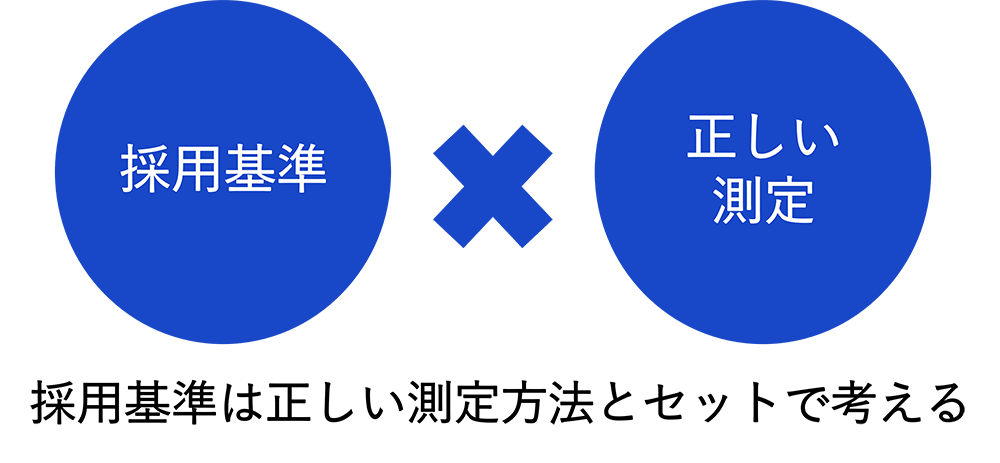

9. 採用成功の鍵は「適切な採用基準」と「正しい測定」がセットで実施できるかどうか

ここまで、採用基準の具体的な策定方法を解説してきました。しかし、自社で活躍する人材を確保するには、適切な採用基準を定めるだけでは不十分です。

採用候補者がその基準をどの程度満たしているかを正しく測定するプロセスが不可欠となります。

特に、論理的思考力のように客観的な測定が難しい能力は、評価が不正確だと採用判断の根拠が曖昧になり、ミスマッチを引き起こす大きな原因となります。

面接官の主観的な印象だけで「この人は論理的思考力が高そうだ」と判断してしまうと、その評価は根拠に乏しく、採用後のギャップにつながるリスクがあります。

また、学歴や資格だけで候補者の潜在能力を見極めるのは難しいものです。確かに、学歴や資格は一定の知識や努力を示すものですが、それを実務で活かし、成果につなげられるかどうかは別の問題です。学歴や資格を重視しすぎると、期待した活躍が得られず、現場でミスマッチが生じることもあります。

効率的に、そして確実に自社にフィットする人材を採用するためには、「採用基準」の策定と「正しい測定」の実行をセットで進めることが極めて重要です。この2つを連動させることで、採用活動全体の精度を飛躍的に高めることができます。

お役立ち資料「AI時代の『新』採用基準~自社で活用できる評価項目一覧付き~」

AI時代にも対応できる人材をどう採用するべきか?という難問に対し完全解説。評価項目の活用一覧も保存版で提供いたします

お役立ち資料(40ページ)をダウンロードする10. 論理的思考力を正しく測定するなら「GMAP-CT編」がおすすめ

不確実性が高まる現代において、論理的思考力はあらゆるビジネスパーソンにとって不可欠なスキルです。しかし、面接や履歴書だけでは、その能力を客観的に見極めることは困難です。

そこで、ビジネスパーソンに求められる論理的思考力を正しく測定し、採用活動に活かすなら、グロービスが提供するアセスメント・テスト「GMAP-CT編」をおすすめします。

GMAPは、業種や規模を問わず多くの企業で活用されています。実際、日経平均株価を構成する225社のうち約4割が導入しており、その信頼性の高さがうかがえます。

ここでは、「GMAP-CT編」が採用活動にもたらすメリットと導入事例をご紹介します。

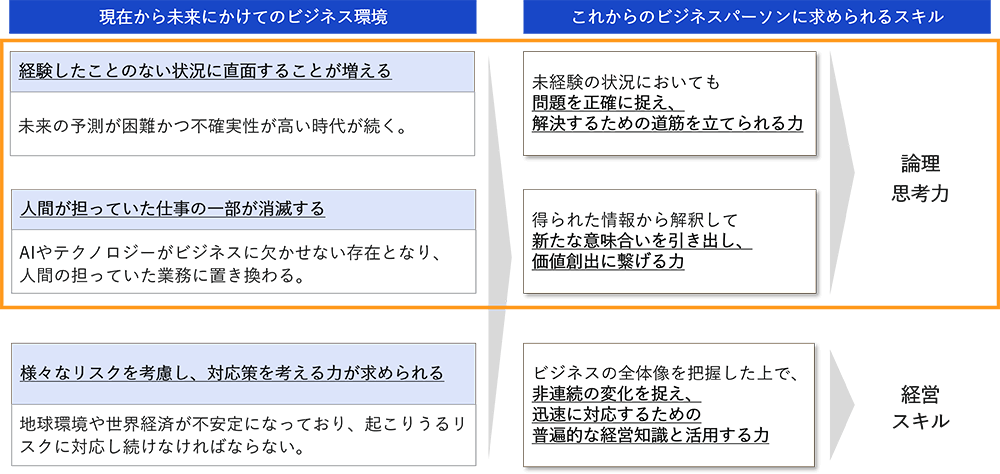

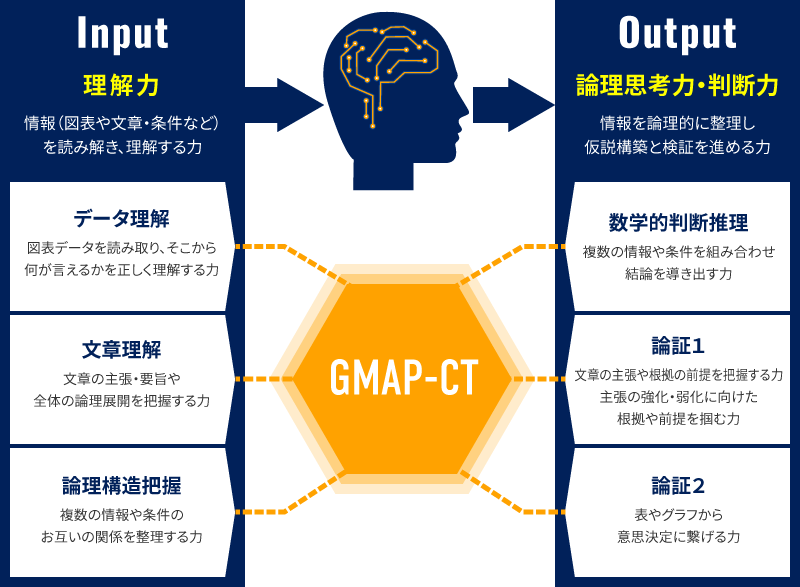

10-1.ビジネスの成果につながる「6つの考える力」を測定

「GMAP-CT編」は、グロービス経営大学院の「クリティカル・シンキング」の知見に基づき、ビジネス成果に直結する「6つの考える力」に焦点を絞って測定できます。これにより、面接だけでは見極めにくい“理解力(Input)”と“論理思考力・判断力(Output)”の領域を客観的に可視化することが可能です。

10-2. 迅速かつ公平な評価が可能

「GMAP-CT編」は、60分のテストで即日結果がわかります(※)。これにより、採用活動を円滑に進めることができ、評価結果を待つ間に選考が停滞する心配もありません。 ※テストセンター受験、Web受験の場合

更に他のアセスメント・テストとは異なり、市販の対策本が存在しないため、候補者の「本当の思考力」を測ることができます。自宅受験の場合でもAIによる監視システムを導入しており、替え玉受験などのリスクを抑え、公平な評価を担保します。

▼サンプル問題は下記から確認できます

サンプル問題

10-3.「GMAP-CT編」の導入事例

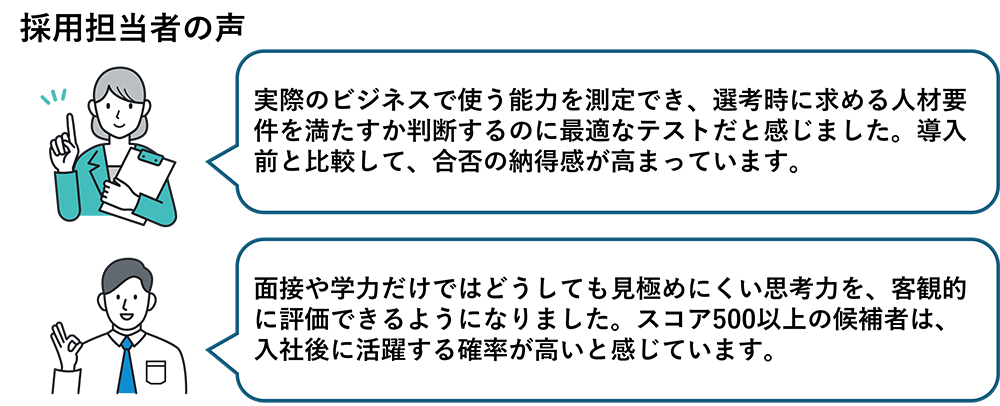

先ほども触れたように、「GMAP-CT編」は業種や規模を問わず多くの企業様に導入いただいております。

業界内のDX推進に伴い、自ら考え新しいことを推進できる人材が求められるようになりました。

学力だけではなく、自ら考え論理的に思考する力を保有した候補者を見極めるために、新卒の総合職採用と中途の販売職リーダー候補者採用でGMAP-CT編を採用しました。

スコア500以上の候補者のみを次の選考に進める仕組みにしています。測定したら終了ではなく、入社後の研修企画や配置の検討にも活用でき、コストパフォーマンスが高いと感じています。

▼詳細は下記よりご確認ください。

ご活用事例「金融業界」より良いサービス提供のために顧客のニーズを理解し、自ら考える力をもつ人材の採用が必要になりました。

そこで、販売職の中途採用では経験の有無だけではなく、理解力や自ら考える力をもった候補者の見極めにGMAPを活用しています。

一次面接と並行してGMAPを受験し、スコア450以上の候補者のみが次の選考に進めるようにしました。

GMAPの導入後は経験と思考力で採用できるようになり、即戦力となる人材が確保できる確率が高まりました。

▼詳細は下記よりご確認ください。

ご活用事例「サービス業界」

実際にGMAPを導入した企業からは、「活躍する人材の採用率が高まった」「導入前と比べて合否の納得感が増した」などの声が寄せられています。これにより、GMAP-CT編が採用活動の質を大きく向上させていることがわかります。

ご活用事例

「思考力」を見える化し、活躍の可能性を見極めるグロービスのアセスメント・テスト「GMAP」

グロービスは、ビジネススクールや企業研修で年間1万人以上のビジネスパーソンが受講する「クリティカル・シンキング」の知見を基に、『GMAP-CT(クリティカル・シンキング)編』を提供しています。

実務で活躍する人材に共通する論理思考力を測定し、見える化します。

11. まとめ

この記事では、採用基準の決め方について詳しく解説しました。最後にこの記事の内容を簡単に振り返ります。

〇採用基準の決め方のステップは下記のとおり

・ステップ1:採用基準の決め方の基本を理解する

・ステップ2:自社の戦略を深く理解する

・ステップ3:あるべき組織像を明確にする

・ステップ4:あるべき人材像を明確にする

・ステップ5:採用に必要なスキルを抽出する

・ステップ6:必要なスキルに優先順位をつける

・ステップ7:採用基準に落とし込む

〇採用基準の決め方でよくある失敗は下記のとおり

・失敗1:現実的ではない採用基準になってしまう

・失敗2:評価項目が多くて絞り切れない

・失敗3:人によって判断がブレやすい基準になっている

採用活動で失敗しないためには、自社の採用基準をしっかりと定め、正しく測定することが欠かせません。

面接などでは可視化しにくい思考力を正しく測定したい場合は、ぜひ「GMAP-CT編」をご活用いただければ幸いです。

「思考力」を見える化し、活躍の可能性を見極めるグロービスのアセスメント・テスト「GMAP」

グロービスは、ビジネススクールや企業研修で年間1万人以上のビジネスパーソンが受講する「クリティカル・シンキング」の知見を基に、『GMAP-CT(クリティカル・シンキング)編』を提供しています。

実務で活躍する人材に共通する論理思考力を測定し、見える化します。