ピョートル・フェリクス・グジバチ氏登壇セミナー「自律的に学ぶ文化醸成とイノベーティブな組織づくり」【後編】

プロノイア・グループ株式会社 代表取締役であり、元Google ラーニング&ディベロップメント責任者のピョートル・フェリクス・グジバチ氏をお迎えして開催した、グロービスの学習管理システム「GLOPLA LMS」のプレスリリース公開記念セミナーの様子をお伝えします。後編では、グロービス マネジング・ディレクターの井上 陽介が、これからのHRやイノベーティブな組織のあり方などについて深掘りました。(全2回後編)

HR=ヒューマンリソースをどう捉えるか

井上:前編でお話しいただいたように、マネージャーの仕事はメンバーの心に情熱の火を灯し、創造性をかき立てることだと思います。今回はその中で人事がどんな役割を果たすべきかについて、お伺いしていきます。あらためて、人事が担うべき役割とは何でしょうか。

ピョートル:皆さんの考える人事の定義、あるいは常識がどちらに偏っているかによります。「HR」とはヒューマンリソースですよね。一般的にはリソースといえば建物や工場といった「もの」を指しますが、ここでは「人」がリソースとして使われているのです。皆さんに考えていただきたいのは、自分が会社のリソースになることがどんな気持ちなのか。

人事が従業員に、「あなたはリソースだ、会社に使われるのだ」と伝えてしまったら、従業員の働きがいは下がります。そうではなく、人事の仕事の最大の目的は、「企業文化をつくっていく」こと、そして「従業員の生産性を圧倒的に高めていく」ことです。Googleではよく、Find them(採用する)、Grow them(育成する)、Keep them(定着させる)という3つの単語が使われます。採用も育成も、文化をつくっていくのは従業員の仕事で、それが発揮できる環境やツールを提供するのが人事の仕事なのです。人事の方々には、その仕組みづくりができるようになってほしいというのが、私個人の意見です。

井上:前回のリクルート社の堀川さんのセミナーでは、マネージャーの役割を活性化することが人事の役割だとおっしゃっていました。社員を見つけ採用し、育成し、定着させ企業文化を作っていくことがGoogleにおける人事の役割なのですね。

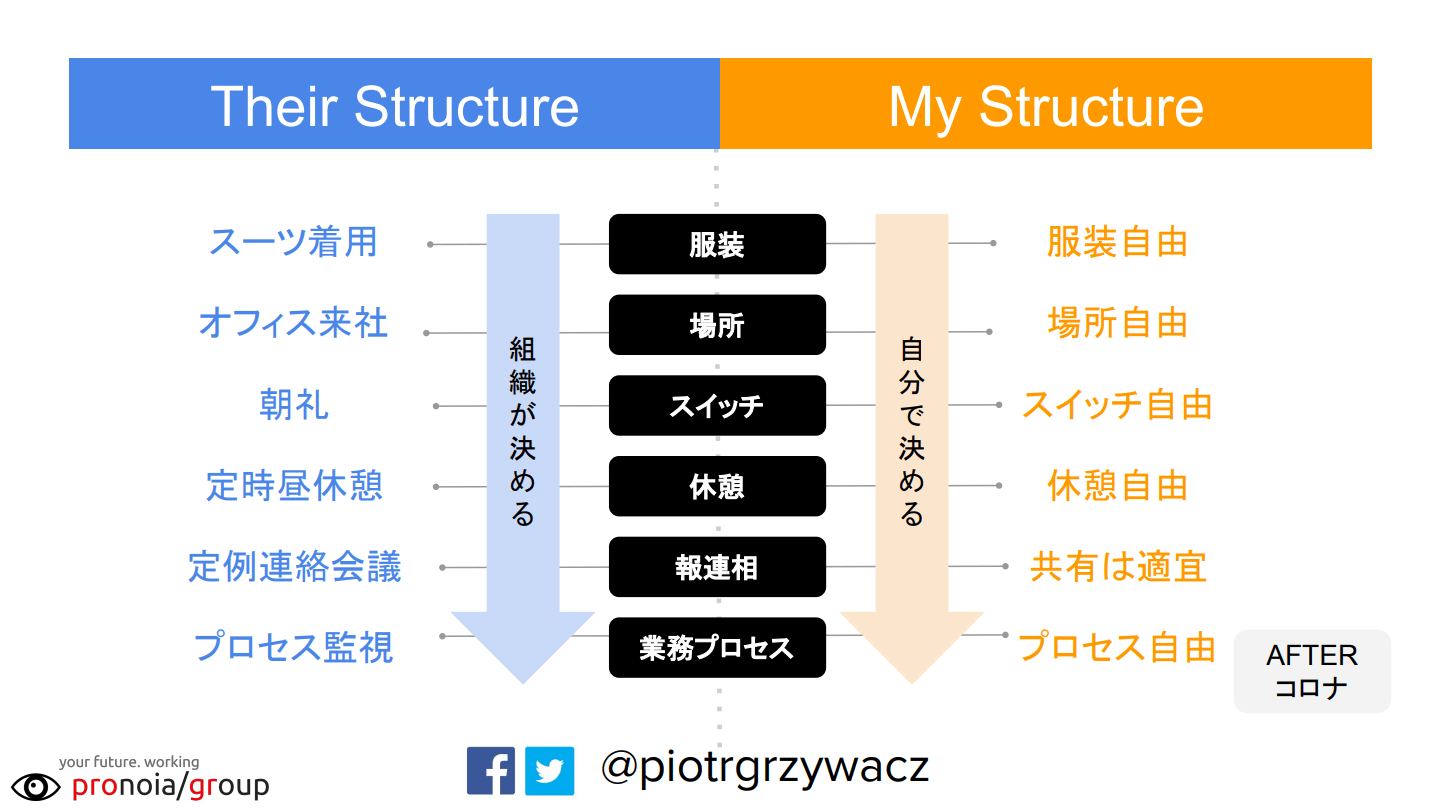

加えて、アフターコロナになり、こちらの図1にあるように、やはり、働き方自体も定義が右側のほうにシフトしている変化の中で、人事の役割を果たしていくことが求められるのですね。

ピョートル:こういった定義のシフトを踏まえ、皆さんに挑発的に問いかけてみます。皆さんの会社に「チーム」はありますか?「マネージャー」はいますか?必要ですか?と。Googleの定義やティール組織の観点からすると、日本の会社にはチームはない、マネージャーがいない、という状態ではないでしょうか。

井上:いわゆる管理者はいても、企業文化をつくり上げていくようなマネージャーやチームはいないのではないか、ということでしょうか。

ピョートル:そもそもチームとは、何らかのアウトプットを生み出すためにつくられたものです。最適なチームをつくるためには、最適なメンバーが必要です。それは、採用の問題でも、人材配置の問題でもあるのです。

日本の人事制度を見ると、とりあえず今年はここ、来年はどこというようにローテーションするだけで、どんな人材が集まって何を生み出そうとしているのか、という設計の部分が見えてきません。個人の、プレイヤーの心理を理解したうえで環境や練習の機会を与えられる、スポーツコーチのような存在がいないのです。

人事が担うべき3つの役割

井上:日本企業の人事の場合、採用と人材開発というように役割分担されていますが、そういう環境要因もあると思います。ピョートルさんのご経験から、人事の皆さんはどう変われば良いのか、具体的にお伺いできればと思います。

ピョートル:ここまでで、人事・HRは経営者のビジネスパートナーとなり経営をサポートすることと、従業員に最適な働き方や環境を提供することの2つが大切だと申し上げました。加えて、それを組織内で役割分担していくことも必要です。最適な体験を提供するために、最適な仕組みをどうつくるか。それを人事が担う3つ目の役割にしていくべきなのです。

テクノロジーと金銭、という2つの要素を仕組み化するためのシステムを、どう回して、データをどう分析するか。例えば、いくら給料をあげれば、すぐに意思決定ができるのか。またはそういうオファーが出せるような仕組みづくりも必要です。優秀なスマートクリエイティブ人材を、組織の中で定着させるためには、インセンティブも深く関係してきます。経営側をサポートすることと、個人の体験を回す仕組みをどうつくれるかが大きな課題だと思います。

井上:そうした中で、イノベーティブな文化をどう築いていけば良いのでしょうか。

ピョートル:先ほどのジレンマ、パラドックスの話に繋がると思うのですが、相反して見えるものを、いかに導入していけるかがカギになると思います。

建設的な意見の対立をいかに増やしていけるか。これも社風づくりのポイントです。例えば、厳しい状況の中では、心理的安全性があるからこそ残酷なほどの率直さが生まれることもあります。マネージャーが、しっかりしたコーチングと評価ができる状態と、チームづくりができる状態をつくることは、一見相反しているように見えても相反してはいないのです。

また、「人事とはこうあるべき」という土台に無理やり当てはめるのではなく、本質的な問題をまず見極めてから、それをいかに本質的な形でどう変えていくのかを考えることも大切だと思います。複雑なもの、相反するものを両立させながら前に進めていく。そういうマインドセットがより求められてきているのではないかと思います。

井上:ありがとうございます。イノベーティブな文化を築くためには、相反したものを両立させて前に進めていくことが重要なのですね。

今後の展望として、「GLOPLA LMS」は社員が自律的に学ぶことができる学習プラットフォームへと進化していきたいと思っております。

社員が自ら学ぶことでアウトプットの質が高まり、社員が中心となってイノベーティブな文化が醸成される組織を、人事の皆さんと一緒に実現していきたいと思っています。

ぜひ「GLOPLA LMS」のこれからを、楽しみにしていてください。

本日はありがとうございました。