ピョートル・フェリクス・グジバチ氏登壇セミナー「自律的に学ぶ文化醸成とイノベーティブな組織づくり」【前編】

日々変わりゆくビジネス環境においては、発生する問題やその解決策も千差万別です。導入設計から管理まで煩雑な研修関連業務をサポートするグロービスの学習管理システム「GLOPLA LMS」プレスリリース公開記念セミナーの第3弾(2021年7月26日開催)は、プロノイア・グループ株式会社 代表取締役であり、元Google ラーニング&ディベロップメント責任者でもあるピョートル・フェリクス・グジバチ氏をお迎えして開催いたしました。「自律的に学ぶ文化醸成とイノベーティブな組織づくり」というタイトルで、激動する環境において、人事は部門として問題の本質をどう捉え解決に繋げていけば良いのかを伺いました。(全2回前編)

目次

必要なのは「好奇心」と「集中」

今回のお願いとしてまず、皆さんには好奇心を持ち、集中していただきたいです。ある研究によると、日本人は好奇心が最も低い民族だと言われています。しかし、人がパフォーマンスをあげるためのポイントは、いかに落ち着いて、好奇心を持って、集中できる環境をつくれるかです。社員が自分のポテンシャルを発揮できる環境、最適な体験ができる仕組みをつくるのは、人事の皆さんの仕事です。この環境と仕組みをつくることができるかどうかがポイントとなります。今日は、Googleの事例も交えて、どのようにこれらをつくるべきかをお話します。

「正解」は間違っている?

まず、人事の仕事において大切となる、本質的な考え方を共有しましょう。私たちは、正解を求めますが、しばしば正解は間違っていることがあるのです。「なぜ正解は間違っているのか」について考えてみましょう。例えば、皆さんは健康管理に時間やお金を使っていると思います。体を動かしたり食事管理をしたり、というのは自分にとっては「良いもの」かもしれませんが、世界にとっても「良いもの」なのでしょうか。

運動に使うヨガウェアやランニングウェアはポリエステル、つまり石油からつくられたものなので廃棄物問題に繋がります。体に良いといわれるサーモンは南太平洋の海洋環境への影響が懸念されている、チリのサーモンファームでも養殖されています。運動に使うものや、おいしくて健康に良いものでも、仕組みづくりのうえでは必ずしも良い連鎖であるとは言えないのです。「問題は解決の糸口であり、解決はまた問題である」のです。何が言いたいのかというと、人事・総務・経営企画・コンサルタントといった立場は問題を解決していくことが仕事です。しかしここで、問題の本質を誤って解決しようとすると、誤った解決が生まれてしまうのです。誤った解決は誤解を招いたり、問題をさらに悪化させたりすることもあります。

「正解が不正解」というのは、実は組織づくりにおいても問題になります。自分たちの立場で問題を解決しようと努力しても、悪化させていることもあるということです。

時代遅れのやり方や考え方を捨て、新しい考えを持つこと

パフォーマンスを上げていくためには学びが大事というのはもちろんですが、時代遅れのやり方や考え方を捨てて、「学びほぐす」ことが必要です。

典型的な例は、ホテル業界最大のプレイヤーであるハイアットが2013年、Airbnbというスタートアップ企業に時価総額で上回られたことです。なぜ、ホテルを持たずベッド1台も持たない会社に、ハイアットを上回るという誰も予測しないことができたのか。もちろん自動化やグローバル化、テクノロジー化によるコストカットが大きな要因であるものの、一番大切なのはマインドセットや考え方です。

世界には現在、ユニコーンと呼ばれる企業評価額が10億ドル以上の非上場企業が750社ほどあります。彼らの共通点は、まずはマネタイズを目指さない、ゼロベースで新しい行動パターンをつくるなどがあります。そのため、競争が激しい領域にもいきなり入ることができるのです。業界の常識を持ってない創立者ばかりともいえますが、「正解が不正解だ」と察知でき、本質的で根本的な適応ができるカオスや複雑性の高い問題を解決できる企業たちなのです。

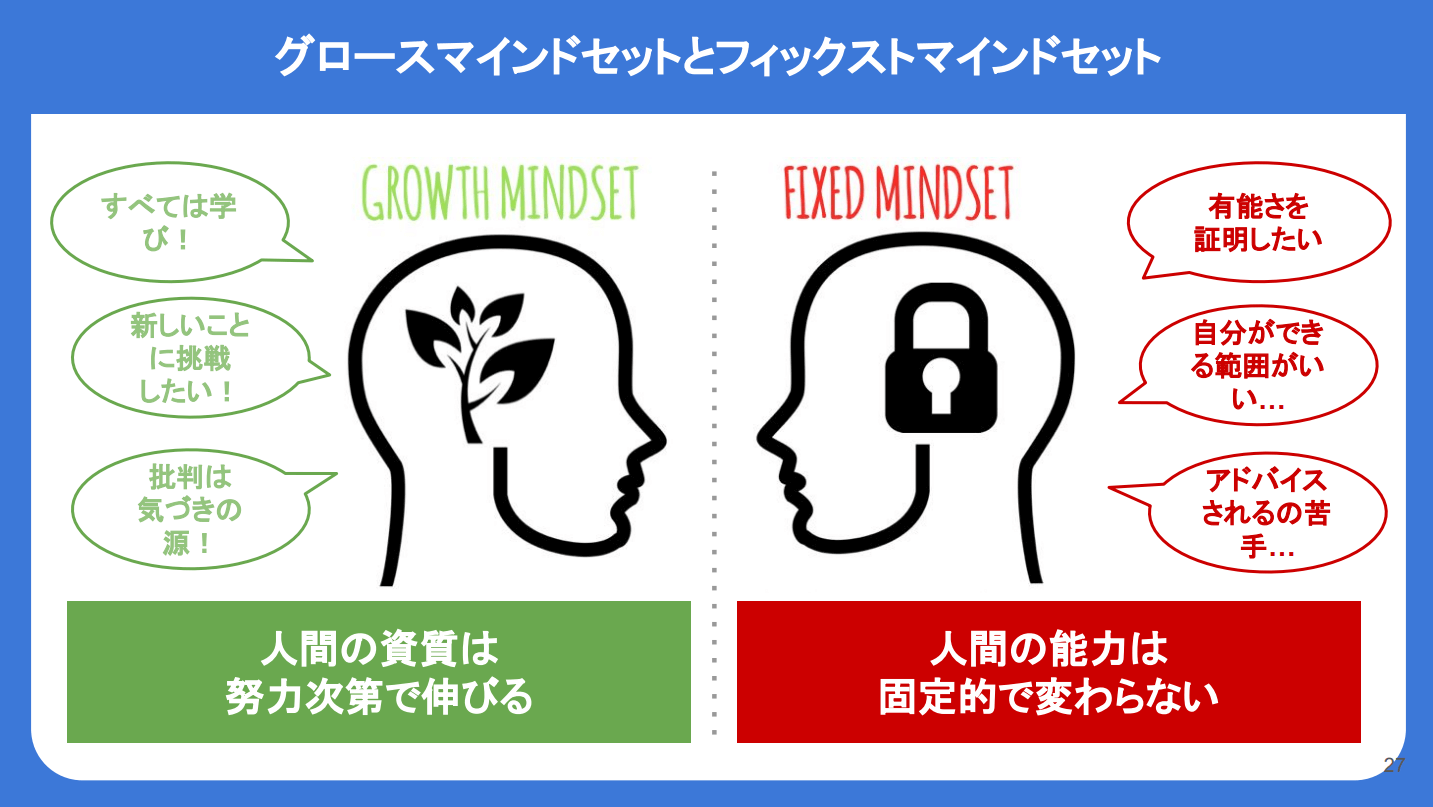

グロースマインドセットを身につける

新しいものを生み出すために、社員に想像力と情熱を持ってもらうというのが、Googleにおいて典型的な優秀な社員“スマートクリエイティブ人材”を支える考え方です。まず採用して、彼らが良い体験ができるようにしているのです。

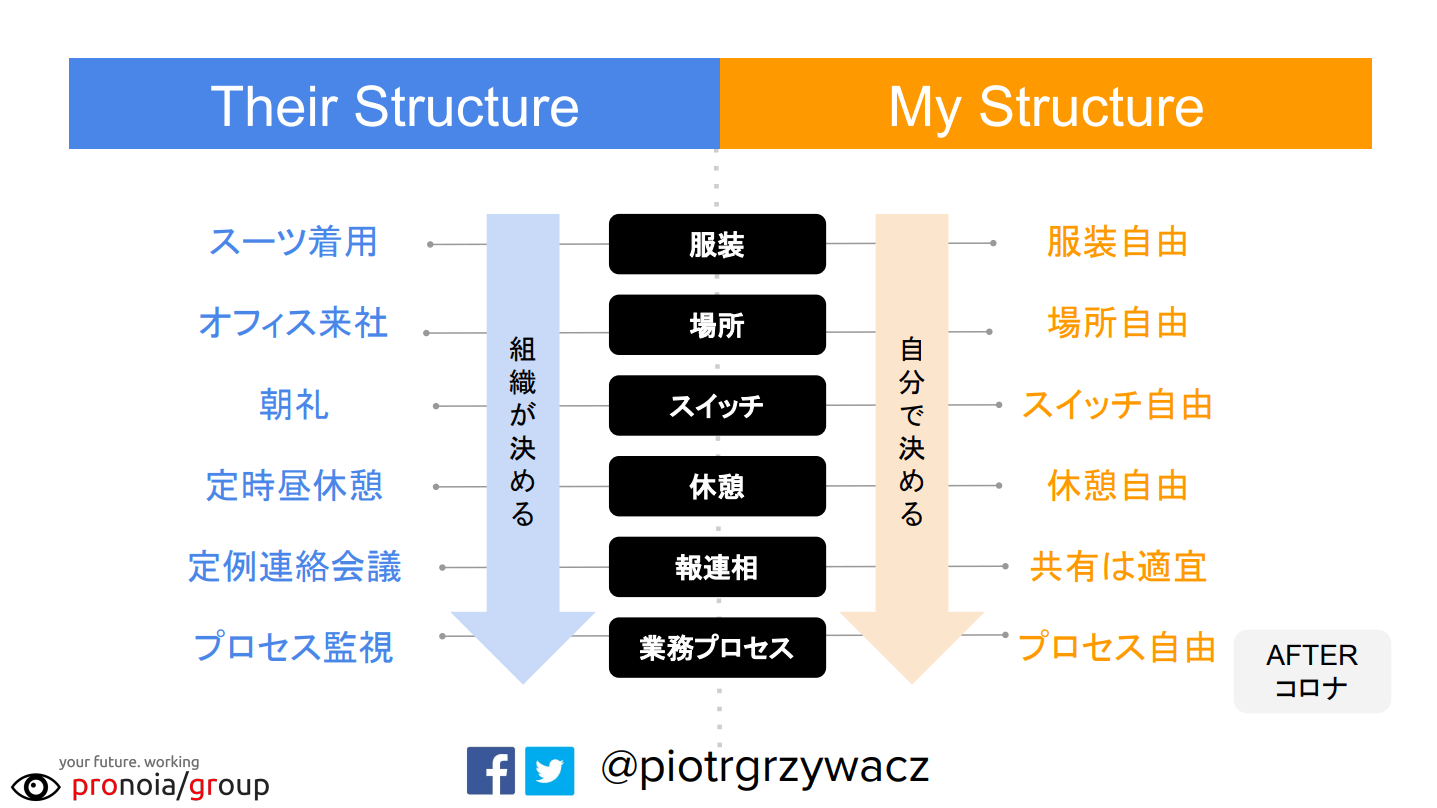

例えば以前、企業で働くというのは、図2の左側の考え方を意味していました。オフィスの環境、あるいは定例プロセスなどで、働き方は決まっていたのです。

しかし、現在圧倒的な成果を出しているのは、右側の自分のストラクチャーで動いている人たちです。簡単に言うと、積極的に難易度が高い機会を好んで引き受ける姿勢、そして常に学習しようと思っている人たち、つまりグロースマインドセットを持った人たちです。

これから、社員にグロースマインドセットを身につけてもらうことは大きな課題と言えますが、人は皆、自分自身を大きく変えることができます。皆さんが「新しいことに挑戦したい」「批判は気づきの源」「人の気質、資質は努力次第で伸びる」という視点を持つことができれば、会社の成長にも繋がっていくはずです。

マネージャー職をなくしたGoogleの学び

改革は一部であって全体でもあるので、どこから手をつけるのかは、それぞれの会社次第です。もちろん企業カルチャーや考え方もあれば、インセンティブの問題、または人事制度のストラクチャーでもあるかもしれません。

どこから改革をするかについては、本質的な問いかけをする必要があります。例えば、Googleではマネジメント改革のなかでマネージャーへの昇格をなくしたことがありました。スキルとリーダーシップのある優秀な人材は自主的に仕事をするので、マネージャー職がないほうが良いと人事部が判断したからです。

しかし、それによってさまざまな課題が生じたため、「Project Oxygen」という調査が行われました。この調査によってマネージャーとチームパフォーマンスの相関関係、そしてマネージャーの行動基盤の土台が明らかになりました。その結果、マネージャーがコーチングをし、生産性を高めればチームのパフォーマンスが高まること、またマネージャーがチームにとって必要不可欠だということが分かったのです。

マネージャーの責任は自分のチームのアウトプットだけではなく、会社のチームのアウトプットであり、自分の影響力が及ぶ隣接のチームのアウトプットでもあります。そういった考え方を持たない限り、いくら人事制度を変えても、立派な教育の機会を与えても、本質的な問題は解決されないと思います。

生産性の高いチームに必要な5つのこと

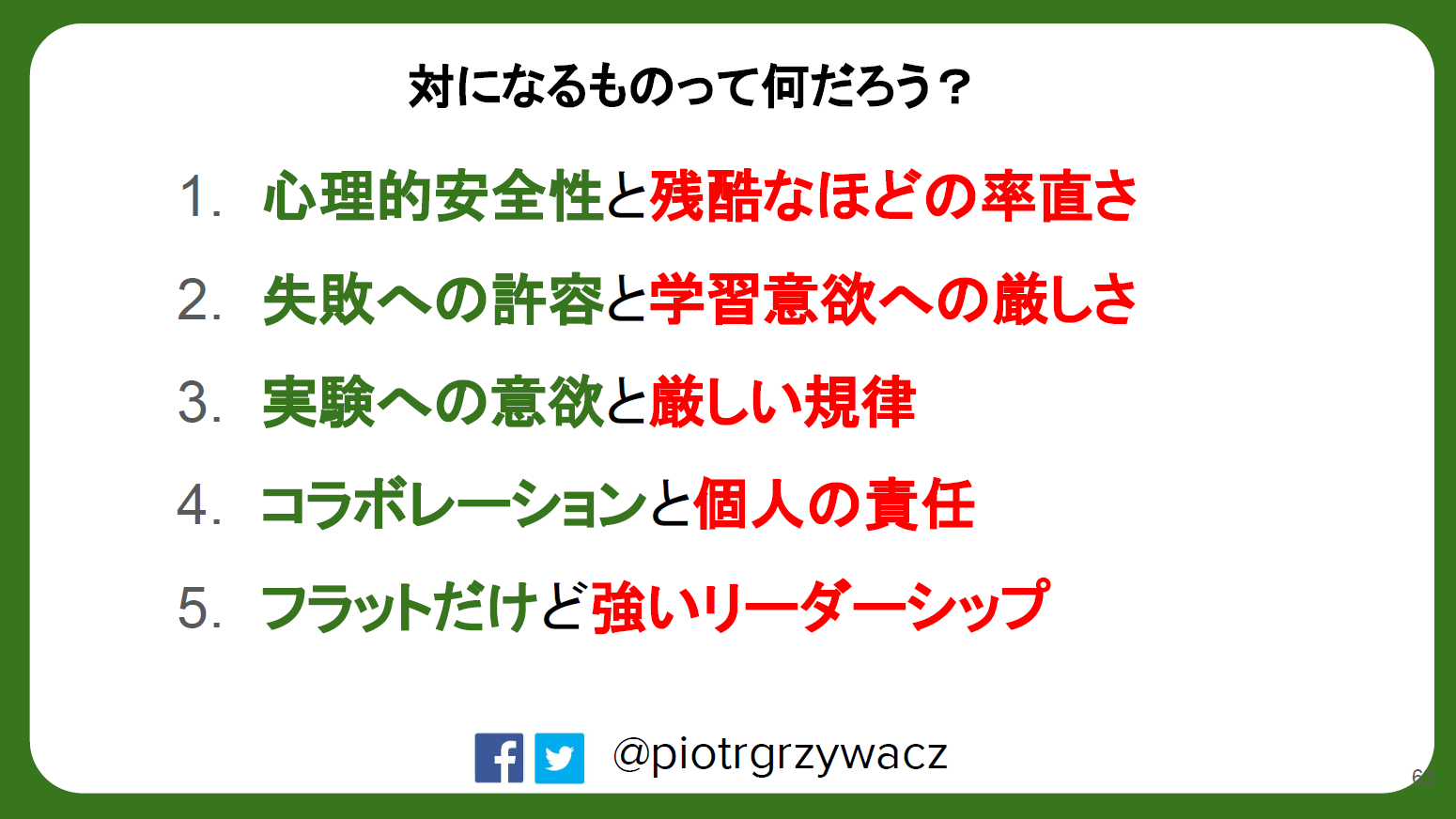

優秀なメンバーが集まったチームが生産性の高いチームとは限りません。本質的に関係があるのは、以下の5つだと考えられます。

- この仕事は社会に対して「インパクト(影響)」を与えていると感じていること

- 自分にとってこの仕事は「意味」があると感じていること

- 仕事の「構造」が「明確」であること

- チームメンバーとの「信頼関係」が高いこと

- 社員が、落ち着いて好奇心を持ち、集中して自分らしくいられる状態をつくる「心理的安全性」が高いこと

皆さんが自分らしくいられるか、自分の環境で新しいことにチャレンジすることに、上司や同僚は協力的であるか、職場で周囲がネガティブなプレッシャーをかけることがないか、チーム内の意思決定は全員の意見が尊重されているか、といったことをぜひ振り返っていただきたいと思います。

また、Googleの教育の土台には、「Sympathy」「Empathy」「Compassion」という3つの考え方があります。マネージャーは人を見る仕事であり、人を承認して感謝を与える仕事です。人にしかできない承認や感謝、共感、思いやりをつくるために、現場の従業員や経営者のサポートをしていくことこそが、人事の仕事なのです。