堀川 拓郎氏登壇セミナー「DX時代・これからの人材育成戦略~デジタル変革に向き合うリクルートの先進事例紹介~」【前編】

導入設計から管理まで煩雑な研修関連業務をサポートするグロービスの研修管理システム「GLOPLA LMS」プレスリリース公開記念セミナーの第2弾(2021年7月8日開催)は、GLOPLA LMS導入企業である株式会社リクルートから人材・組織開発室室長、ヒトラボ ラボ長を務める堀川 拓郎氏をお迎えして開催いたしました。2021年4月に7社を統合し新体制をスタートさせたリクルートでは、約1万6000人の従業員がひとつとなって変革が進められています。現在リクルートで進む改革の中で人事はどんな役割を担い、どのような施策を展開しているのかを伺いました。(全2回前編)

目次

リクルート統合で目指す組織・人材の姿

リクルートは2012年10月の分社化以来、持ち株会社制をとっていました。しかし今年、多様な人材とノウハウを会社の価値と成長につなげていくことを目的に、統合に至りました。これにより約1万6000人がひとつとなって新しいビジネスに向かうことになります。

統合にあたり私たちは、あらためて「我々はどんな組織、どんな人材を目指すべきなのだろうか」について議論を行いました。

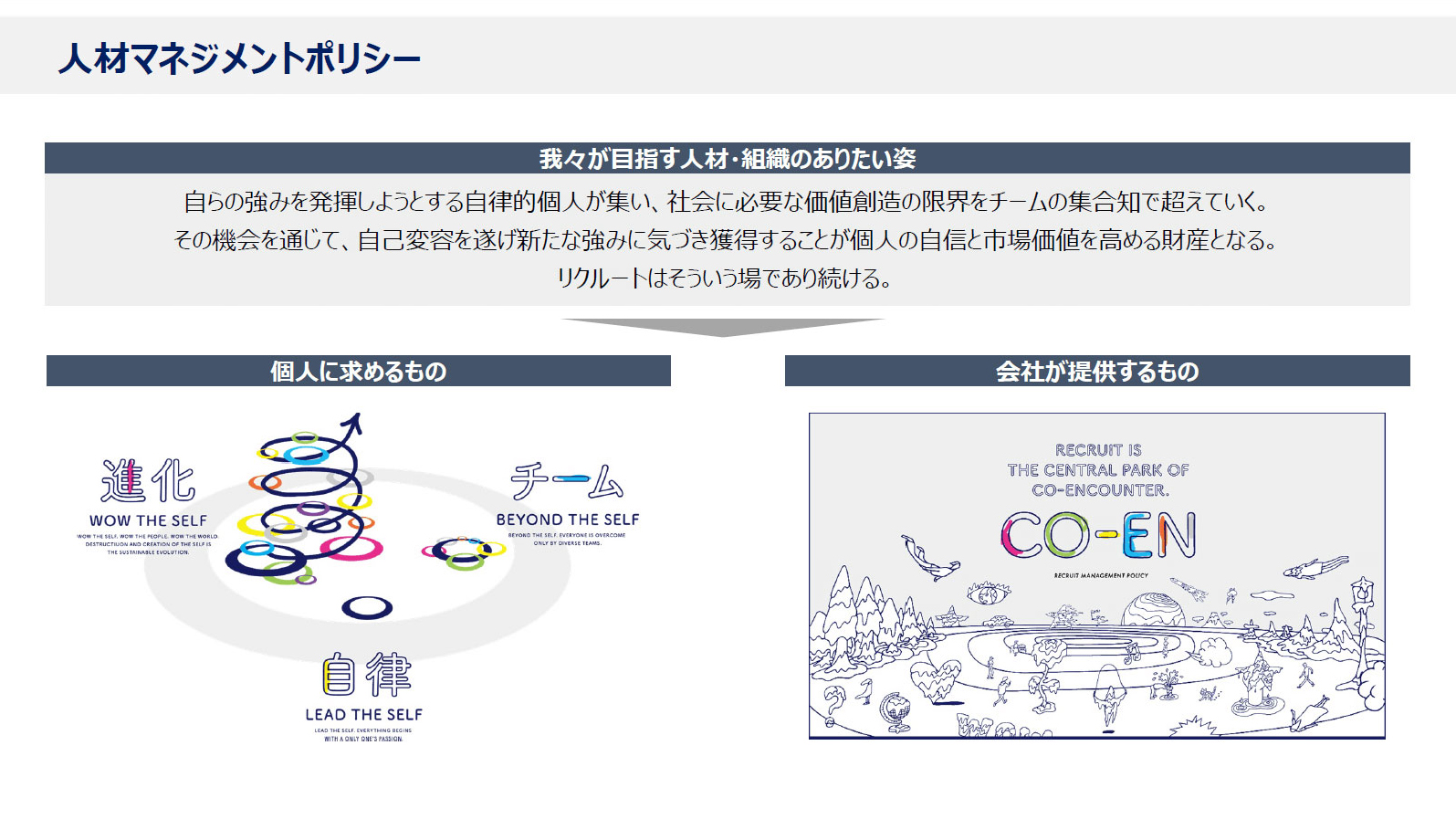

リクルートは、価値の源泉は人であるという思想を持っています。今後もこの考え方を変えることはないものの、今回の議論を踏まえ、10年先を見据えた働き方の多様化や社内外の優秀な個を活かすべく解釈の幅を広げることになりました。キーワードは、「自律・チーム・進化」と、「CO-EN(CO-ENCOUNTER)」の2つです(図1)。

「自律・チーム・進化」というのは各人材に求めていくコンセプトです。個人そしてチームがそれぞれの成長により非連続な進化までも目指し自律的に動き出すことを促します。また、それら個人とチームの進化に必要な4つのエンジンとして「I can」「I will」「We can」「We will」も掲げています。

「I can」は、強みや自分らしさを認識し、それを磨き育んで発揮していくこと。「I will」は、自ら機会を創り出し、機会によって自らを変える、そして好奇心を大切にしていくこと。「We can」はチームで戦っていくうえでの異能理解・共創を大事にし、違いを受け入れ活かしていくこと。そして、チームとしての目的・ビジョンの「We will」は、4つのエンジンと、これらを循環させていく対話とフィードバックが大切であると考えています。そのための対話やフィードバック研修、コーチングなどを積極的に取り入れています。

そうした機会を会社が提供していくことを表したキーワードが「CO-EN」です。「強みを解放していく人材開発」「強みを活かし合う関係をつくる組織開発」によって事業会社や事業領域、社内外の垣根を超えた協働・協創が生まれる「CO-EN」(公園、CO-ENCOUNTER)のような場を目指していこうとしているのです。

新生リクルートにおけるマネージャーの役割

ではそれをどのように実現していくのでしょうか。そのひとつのコアには、組織長、いわゆるマネージャーの役割が外せません。

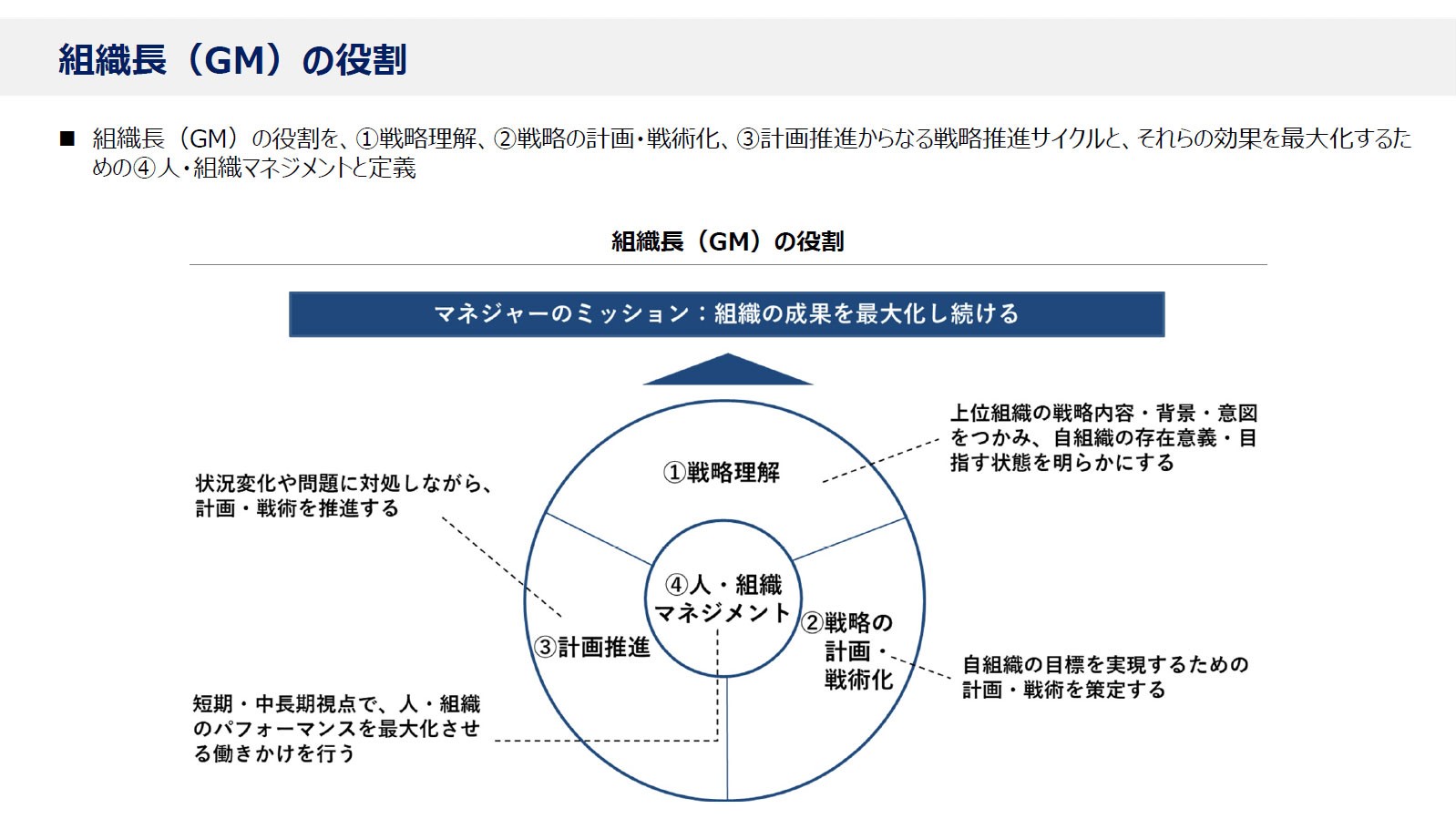

マネージャーのミッションは、「組織の成果を最大化し続ける」ことであり、分解すると①戦略理解、②戦略の計画・戦術化、③計画推進、そして④人・組織のマネジメントの4つです(図2)。それぞれのミッションに対して、到達してほしいレベルを設定しています。

こうしたミッション達成のため、人材開発・組織開発を中心に今どんなことにチャレンジしているかということをご紹介したいと思っています。

会社統合時に、マネージャーに求める役割についてもあらためて設定し直したため、それに準じた施策の統合を行いました。

まず、マネジメント力のベースアップを図る「マネジメント支援研修」を立ち上げ、同時に「新任GM研修」も実施しました。業務がリモート中心になってから、マネージャーにはさまざまな負荷がかかっており、労働時間も増加傾向にあるためです。

次に、マネージャーがメンバーから評価を受けるアップワードサーベイの立ち上げです。以前からリクルートでは全員に「360度サーベイ」を実施しています。しかしマネージャーには更に、今回再定義された役割を踏まえ、できていることをきちんと把握してフィードバックするとともに、課題を確認し克服するためのアクションに繋げていく必要があると考えたのです。

最後に「マネジメントに関するナレッジマネジメント」です。従業員が組織長に対して、日々現場で起こっているナレッジを収集し、それをまた全体に展開することを通じて、組織としての底上げを図ることを目的にしています。

そして、マネージャー以外も対象に含めた人材開発や組織開発、オンボーディング施策についても人事の中でディスカッションして、コンセプトを作成しました。その具体的な施策を挙げていきます。

リクルートの人材開発

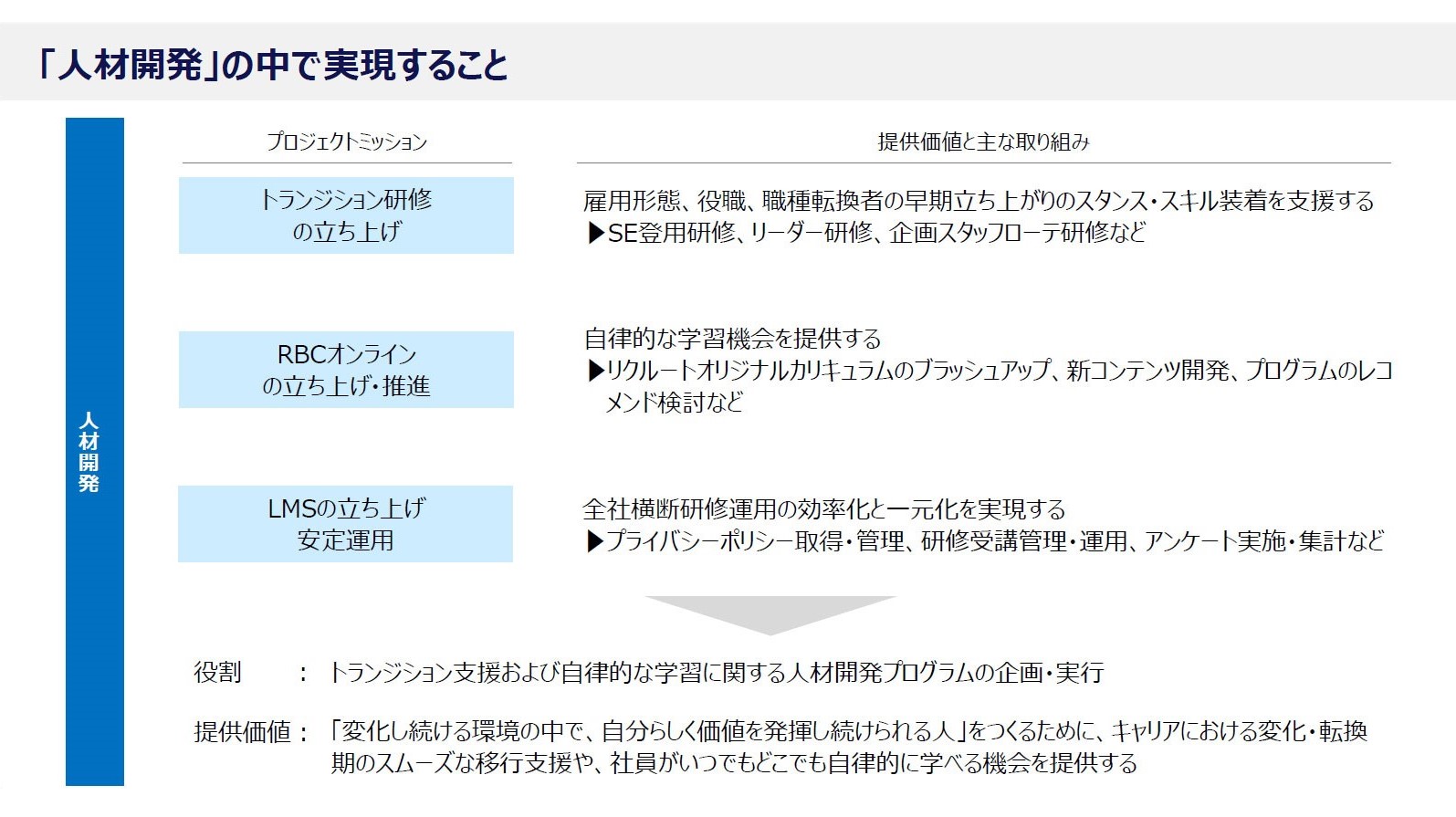

人材開発では、トランジション研修の立ち上げ、RBC(リクルートビジネスカレッジ)オンラインの立ち上げ、LMS(研修管理システム)の立ち上げを掲げています。

トランジション研修は、例えば雇用形態が契約社員から正社員に変わったタイミング、もしくはメンバーからリーダーに変わったタイミングなど、節目で役割が変わったときに、立ち上がりのスタンスやスキル獲得を支援する研修を統合して実施するものです。

RBCオンラインは、これまでの取り組みをアップデートしたものです。自律に向けた支援施策として研修を全てオンライン化し、時間・場所の制約にとらわれずに学習機会を提供できるように、全従業員にこのプログラムを開放しています。「グロービス学び放題」などを取り入れ、学習機会を提供しています。

そしてもうひとつがLMSの立ち上げと運用です。これまで各事業会社でバラバラに行われていたさまざまな研修を統合して、オペレーションを一元化するということをLMSで実現しようとしています。具体的には、プライバシーポリシーの取得や管理、研修の受講履歴管理、研修後のアンケート回収などを、LMSを通じて一元管理し、効率化を図っています。

リクルートの組織開発

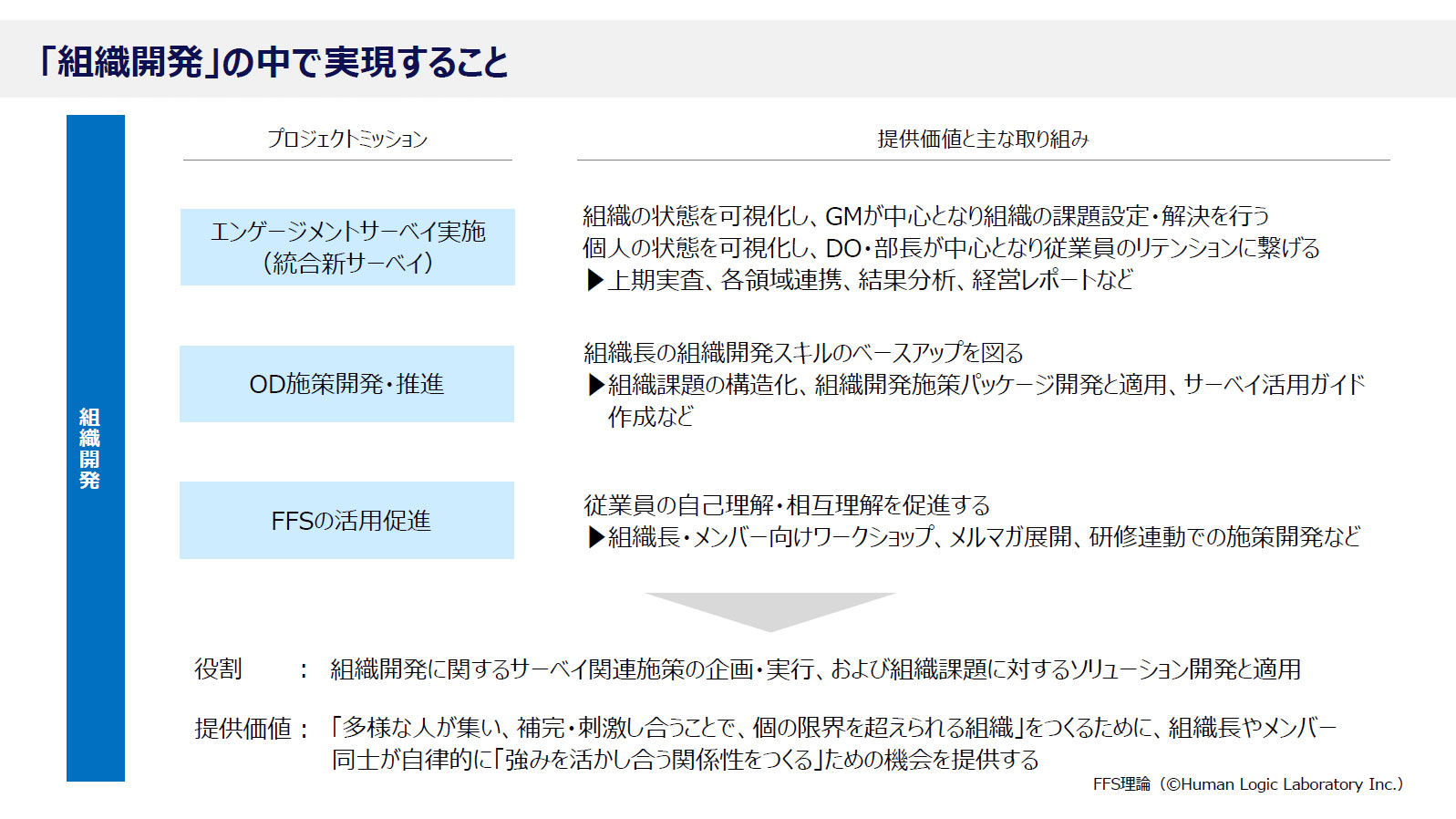

組織開発とは「組織の中にいる当事者一人ひとりが組織の問題を自分事化して変革に取り組むことで、組織が良くなっていく」という考え方に基づきます。今回「自律・チーム・進化」を掲げ「組織」「チーム」で戦っていくために必要なこととして、3つのプロジェクトを走らせています。

1つ目はエンゲージメントサーベイです。あらためて「チームで成果を出す」ことを目的にしたときに、どんなサーベイであるべきかをゼロベースで再度見直して、従来のものから新しい項目を立てています。

2つ目は「OD施策開発・推進」です。組織開発(Organization Development)にはどんなスキルや引き出しが必要なのか、ある課題に対してどんなアプローチをしたらいいのかを人事側で整理しています。加えて新しいソリューションも開発しており、それらを現場に渡していきます。

3つ目の「FFSの活用促進」は、ヒューマンロジック社が提供している「Five Factors & Stress」という略称のサーベイです。FFSは一人ひとりの個性の特徴を把握するもので、個人の自己理解、そして一緒に働くチームメンバーの他者理解を通じたチームビルディングに活用します。

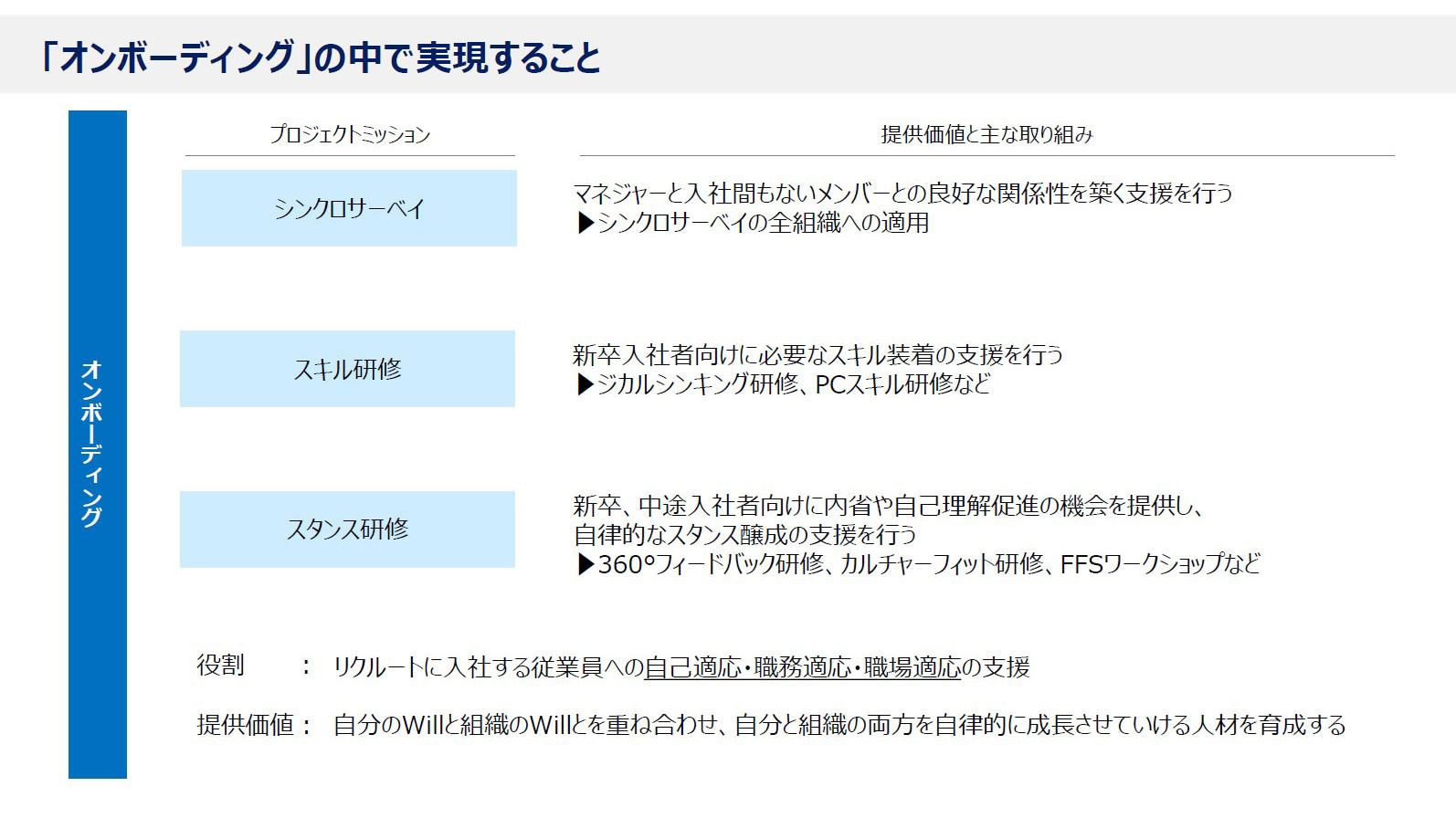

リクルートのオンボーディング

リクルートではこの4月に新卒従業員が約120名入社し、中途採用の人数も加えると、毎月換算で数百人の新入社員を受け入れている状態です。彼らがより早く職場に適応しパフォーマンスを出せる状態になるよう、リクルートらしいオンボーディングが鍵となります。

一般的にオンボーディングとは、職場に馴染むという職場適応と仕事に慣れるという職務適応の2つの側面がありますが、これに加えてリクルートでは、「自分はリクルートの中でどんなことをやりたいのか」「自分のやりたいことと会社の目標をどう統合していくのか」といった自己適応を加えた支援をしています。

目指したいのは全員一律のオンボーディングではなく、それぞれの入社タイミングや学び方に合わせパーソナライズできるオンボーディングです。

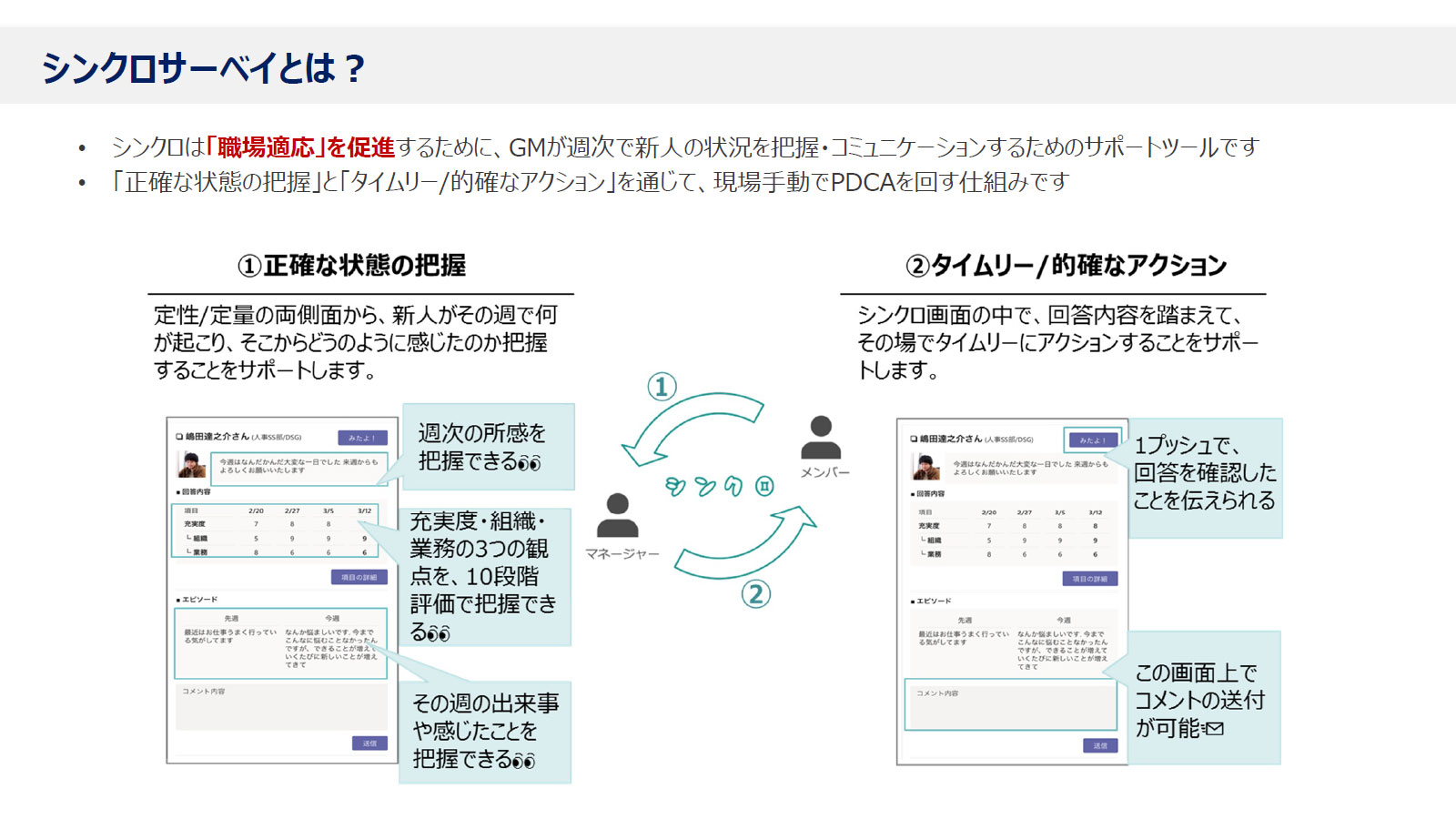

シンクロサーベイとは

以前から引き続き取り組んでいるオンボーディング施策のひとつが「シンクロサーベイ」です。これは週に1回、新入社員に実施している簡単なパルスサーベイで、聞いている項目は、充実度、心理的安全性、自己効力感の3つです。得られた結果は、マネージャーや人事、部長、場合によっては役員に共有され、「いいね」「見たよ」というフィードバックをもらったり、もしくはこのフィードバックに対して一言メッセージを添えて返したりします。

この施策をはじめた背景には、良いマネージャーに共通する要素として、メンバーとマネージャーの認識が揃っているという点があります。シンクロサーベイは双方の認識を揃える(シンクロする)ために、メンバーが考えていることをマネージャーがタイムリーに把握し、メンバー起点で考えられるようにするものです。

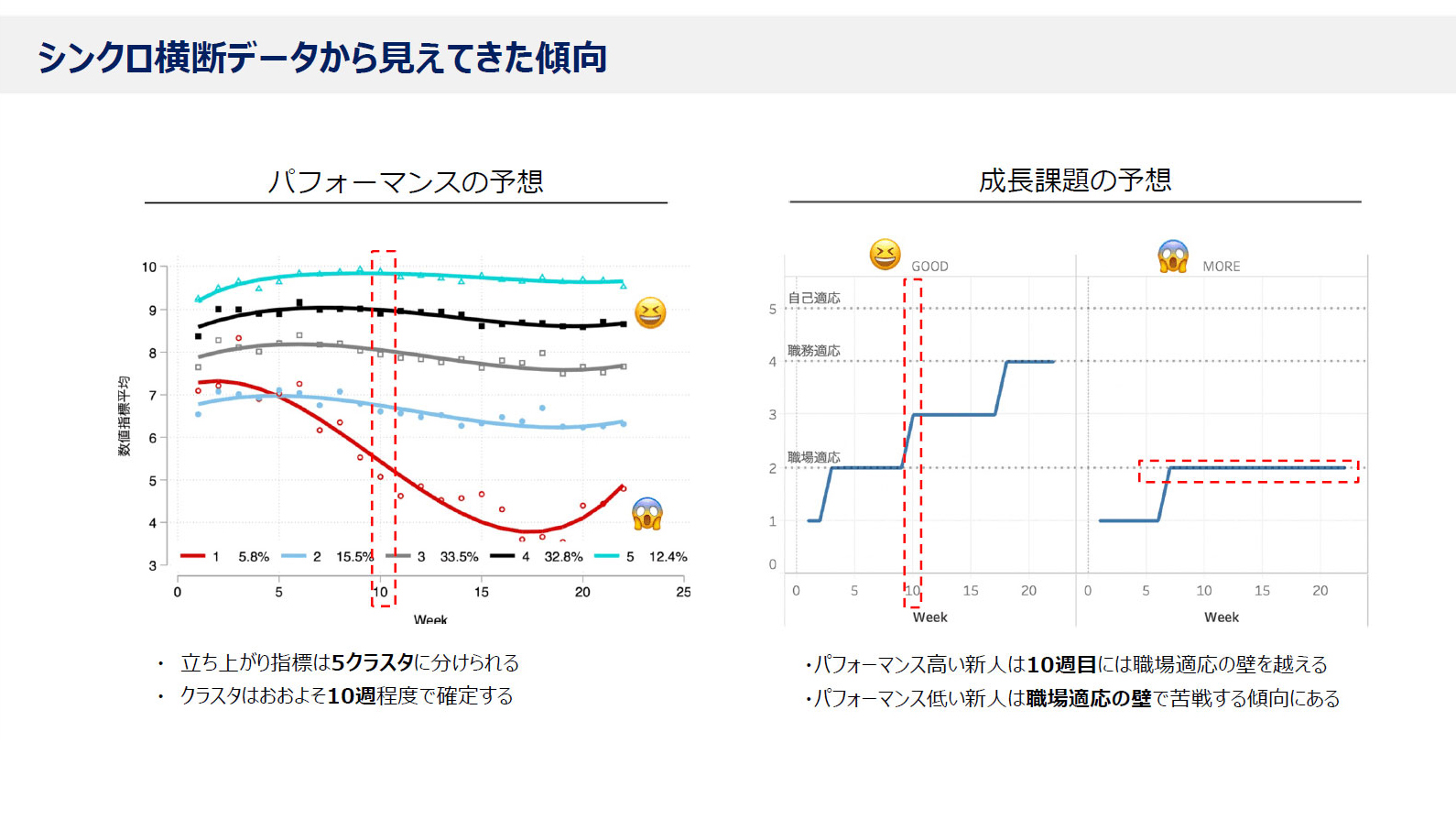

シンクロサーベイのデータの蓄積から見えてきたこと

これまで約4年間、このサーベイを行っていますが、そこから見えてきた傾向をご紹介いたします。

図7の「パフォーマンスの予想」は、去年1年間の新卒のデータです。パフォーマンスが高い人と、パフォーマンスがなかなか出せていない人について、5つのクラスタに分けて結果を表しています。現在このデータを活用し、入社した人がパフォーマンスを出せるようチャレンジしている最中です。

「成長課題の予想」は、パフォーマンスが高い人と、パフォーマンスがまだ停滞している人で、ぶつかる壁の高さの違いを表しています。比較的パフォーマンスの高い人は職場に馴染むのが早く、次の段階である仕事にも馴染むのが早く、仕事で価値を発揮する方向に向かっています。一方、パフォーマンスが発揮できていない人は、職場に馴染むところで躓いているのです。

この「シンクロサーベイ」の意義は、状況把握の支援であり、メンバーとマネージャーとのコミュニケーションを支援するという建付けでこのサーベイを提供しています。

ここまで、リクルートが2021年4月に統合し、人事の方針・ポリシーが変わるなかで、それを実現するための各種施策について、ざっくりと共有させていただきました。