伊藤 羊一氏登壇セミナー「VUCA時代の未来のビジネスを切り拓くリーダーの姿とは」【後編】

AIの進化が加速する今、求められるリーダー像も大きく変わろうとしている。組織や企業を未来へと導く人材を人事はどのように生み育てればいいのだろう。グロービスの研修管理システム「GLOPLA LMS」のプレスリリース公開記念セミナーには、ZホールディングスZアカデミア学長、伊藤 羊一氏が登壇。リーダー育成や、そのために必要となる人事のDXについて、グロービスマネジング・ディレクターの井上 陽介が聞いた。(全2回後編)(文=西川 敦子)

リーダーに求められる2つのスキル

井上:(前編の)講演では、IoTによりデータが蓄積され、AIが賢くなっていくというお話、そのためにあらゆる産業で急速な変化が起こるというお話、だからこそ自らの譲れない思いで意思決定する「Lead the Self」がリーダーに求められる、というお話を伺いました。

さらに、チームや会社をリードする「Lead the People」のお話がありましたが、周囲を巻き込める人材をいかに育成するかについては、多くの方が悩んでいるのではと思います。伊藤さんもこれまでZホールディングスZアカデミア、その前のYahoo!アカデミアでいろいろ模索し、育成の仕掛けをしてこられたのでは。人材育成のアプローチや工夫についてお伺いしたいと思います。

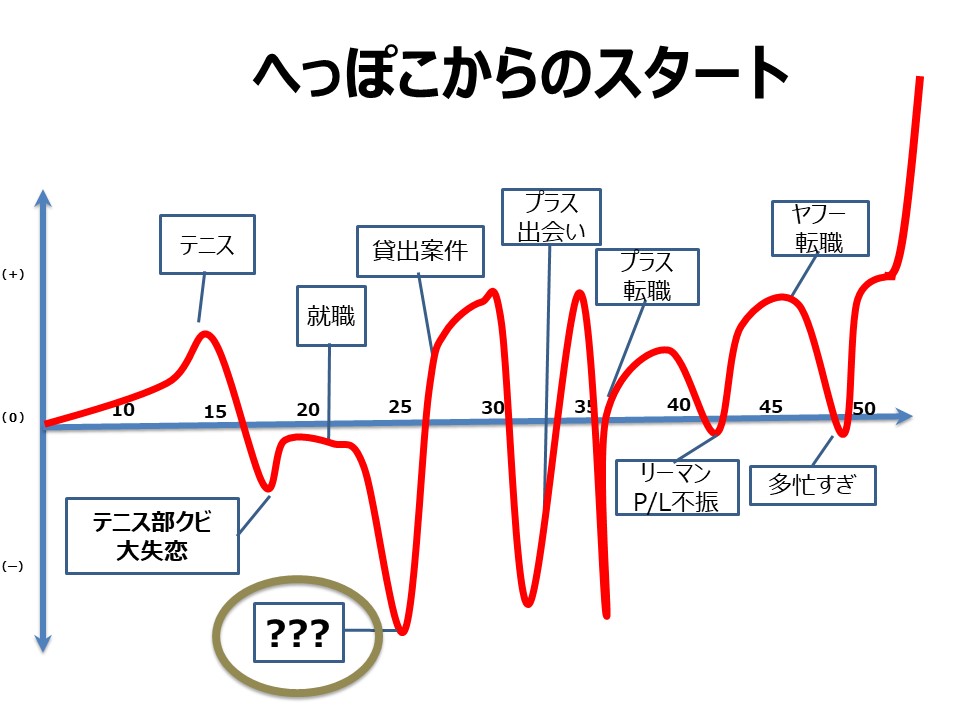

伊藤:Yahoo!アカデミア、そしてZアカデミアではおもに3つのポイントにフォーカスしてきました。1つめは自分自身の人生の源流、原体験を思い出してもらうこと。ですので、年度始めのセッションではライフラインチャートを書きながら過去を見つめ、思いを掘り起こすワークショップを必ずやるようにしています。「なぜこの会社に入社したんだっけ?」「大学でこんなことを勉強したのはなんでだっけ?」「そもそも、どうしてその大学に入ったんだっけ?」「入社後どんな思いでどんなフィールドの仕事をしてきたんだっけ?」などと振り返ります。

「Lead the Self」の原点は過去にあります。過去を振り返ることによって、「自分はこんなことを大事にしていて、だから今ここにいるんだ。だから今この仕事に情熱を感じているんだ」などと気づける。逆に今の仕事に情熱を感じられないのであれば、その理由もわかるのではないでしょうか。何より、過去の人生を語るときって皆さんすごくイキイキしているんですね。企画提案するときなんかよりずっとエネルギッシュに見えます(笑)。世界で一番自分のことを知っているのは自分自身ですから、当然ですよね。

2つめは振り返りから気づきを得ること。同じことをやっていても成長する人としない人がいますが、違いは何かというと、あとで思い出して学んでいるかどうかなんです。気づきの回数が成長の決め手になるので、あらゆるところに振り返りと気づきの機会を組み込んでいます。ちょっと難しくいうと、より高次の視点から自分を見つめる「メタ認知」の機会を作るわけですね。振り返りに適した土地にいって合宿する、といった試みも行っています。

3つめはスキルを習得すること。これまでの話の流れと違うので違和感があるかもしれませんが、やはりスキルがないと周りを巻き込むことはできない。とくにクリティカルシンキング力とコミュニケーション力は必須です。いずれもビジネスにおける共通言語であり、不可欠。料理人の包丁みたいなものですね。

クリティカルシンキングとは単にロジカルに考えることではなく、イシューをしっかり立て、イシューから離れずに議論をして、答えにたどり着くことです。この力がないと話があちこち飛んでいって、なんだかわからないまま会議が終わってしまったりする。

トップの方は情熱だけで突き進んでなんとかなるかもしれません。でも役員、本部長、部長などのレイヤーの方々はイシューを立ててロジカルに考えてソリューションを提案し、実現に向けて突っ込んでいかないと「Lead the People」できません。

コミュニケーション力は、コーチングとフィードバックの2つに分解できると僕は思っています。一人ひとりを認めてあげる。抱えている課題について質問し、相手に気づきを与える。観察結果を伝えて成長を促す。なんだかヤフーの回し者みたいな感じですが(笑)。

「Lead the People」、つまり人を巻き込んで動かしていくうえで、コミュニケーション力は一番肝心な能力です。大勢を前にするプレゼンテーション力より、1on1のコミュニケーション力のほうが重要ではないでしょうか。というのも、人は考えも価値観もスキルセットもそれぞれ違いますから。漫画『キングダム』みたいに「皆の衆、よく聞け!」とか言ったら、本当にチームが聞いてくれたらいいですが、難しいと思います。

井上:「Lead the People」できる人材になるためには、信念を持つだけじゃなく、ある程度スキルセットを備え、整っていかないといけないのですね。前編では、AIにはない人間だけがもつ構造化する力、抽象化する力を鍛えなければならないというお話がありました。クリティカルシンキング力、コミュニケーション力に繋がる能力ではないかと思います。

人事のDX、人材育成のDXを進めるのは必須課題

井上:もうひとつお伺いしたいのが、人事のDX、人材育成のDXについてです。2015年に発刊された『ワーク・ルールズ!―君の生き方とリーダーシップを変える』(ラズロ・ボック著、東洋経済新報社)によれば、当時Googleではすでに人事部の1/3がデータサイエンティストで占められていたそうです。これからは同じような企業が増えていくのではないかと。人事におけるデータ、もしくはシステムの活用で伊藤さんが意識されてきたこと、取り組んできたことを教えてください。

伊藤:ヤフーでも2017年にデータサイエンティストを1人採用し、ピープルアナリティクスラボを設置しています。僕は初代ラボ長になったのですが、1年でリタイアしました。そこは一応ドラマがありまして。データ分析で何をしたかったかというと、社員一人ひとりの入社後のデータを把握し、メンタル面の不調など異変の兆候をつかみたかったんです。

たとえば、引っ越ししました、家が遠くなりました、勤怠がちょっと乱れはじめました、1on1でもネガティブな言葉が増えてきました、結果として評価が下がってきました、メンタルが不調になってきました――という流れをつかんでいればうつ休職に至る前に何か手を打てるのではないかと。

やってみるとデータは集まることは集まるのですが、Excelに入っていたり、Accessに入っていたりとぐちゃぐちゃだったんですね。連続性はないし、属性も不揃い。データを一元管理し、データベース化しなければという話になったのですが、僕には無理なので専門家に替わってもらったのが2018年。1年かけてデータを整備し、やっとマネージャーに見せられるようになったという経緯があります。

人事データは当然ながら機密性が高いのでオープン化、共有化ができません。データベースを構築するのが難しいので、どこの企業も人事のDXは簡単に進展しないのが実情かと思います。ですから、大上段に構えたことをやるより、自分たちでできることからやってみてはいかがでしょうか。例えばグロービスで提供している仕組みを導入してみる、オンラインセッションを開催する、などです。

井上:今はクラウドサービスであるSaaSのツールも幅広く登場しているので、うまく分析に利用しつつ、徐々に変えていけるといいですね。我々グロービスも人材育成の領域でDXを支援する位置付けでSaaSである「GLOPLA LMS」をローンチし、ユーザー人材育成業務の効率化に向き合っています。

伊藤: SaaSの仕組みを活用すればランニングコストは安いし、何よりデータが蓄積されていくのが大きいですよね。10年前、20年前から作ってきたシステムをトンテンカンテン、メンテするよりいいと思います。

井上:私も日ごろ、「データ整備に手間がかかる」「いまだに従業員とメールでコミュニケーションしている」といった悩みをいろいろな企業様から聞いています。システムで回せる部分はどんどん切り替えて、効率化したほうがいい。そのうえで、「どういう人材をどう育てていくか」という人事の本質的な問題に向き合えるようになれば。

伊藤:オペレーションの効率化にはすぐチャレンジできます。あとは振り返りとか1on1など、これまでデータ化されなかった部分をデータ化していくことですね。

Zアカデミアでもシステムを導入し、振り返りに関するテキストデータを蓄積しています。まだそんなにn数がないので有意なデータはないのですが、いずれいろいろな兆候を把握できるようになるのではと楽しみにしています。

井上:どうもありがとうございました。お話を伺い、テクノロジーの進化、データの激増、そしてAIのインパクトが押し寄せる時代、自分自身の信念を持つ人材をいかに育てるかが鍵だとあらためて感じました。たくさんの感想や質問をいただきましたが、「伊藤さんの熱さはどこから来るのですか」といったコメントが特に多いようです。ご自身の熱量の原点はどこにあるのか、メッセージをいただければと思います。

伊藤:僕は人事の講演とか、自分の本の話になるとすごく燃えるんですよ。学生の頃から26歳くらいまでの暗黒時代のせいだと思います。当時は毎日死にたいと思っていましたから。ところがあるきっかけを通じて復活することができて25年、30年かけて成長してきたんですよね。

だから僕の本は全部26歳の自分に向けて書いたものなんです。『1分で話せ』(SBクリエイティブ)も喋れなかった昔の僕のために書きました。50万部を突破しましたが、かつての僕同様、喋れなくて悩んでいる人が50万人いたということですよね。人事の講演も同じです。今日、僕の話を聞いてくださった人事の方が「自分もこういうふうにやってみようかな」って思ってくださって、その方の会社に26歳当時の僕みたいな人がいたら、その人は救われるわけです。暗黒時代の僕みたいな人間を1人でもなくしたい。これが今の僕のモチベーションになっています。

井上:それこそ1on1で一人ひとりに影響を与え、成長を引き出す仕事が、これからの人事には求められています。多様性に向き合うためのアドバイスがあれば教えてください。

伊藤:人事にとってのモチベーションの源泉は、社員一人ひとりの“顔”だと思います。でも、大勢いると全員の顔を思い浮かべるのは難しいですよね。だからこそデータが必要だと僕は思っていて。データがあるからこそ多様な社員を理解できるし、見守れるのでは。これからの人事にとって、DXは社員一人ひとりを輝かせるための武器になるはずです。

井上:ありがとうございました。人事のDX、人材育成のDXを進めるのは必須課題で効率化できるところは効率化する、一方で社員一人ひとりに向き合っていく人間系の部分は熱量を持って取り組んでいく、このメリハリが大切ですね。我々も「GLOPLA LMS」でそのような変革に少しでも貢献していきたいと思います。