伊藤 羊一氏登壇セミナー「VUCA時代の未来のビジネスを切り拓くリーダーの姿とは」【前編】

不確実性が高まる変革期において、ビジネスリーダーの重要性はいよいよ高まりつつある。とはいえ人事は研修などの業務に追われ、より本質的な仕事にエネルギーを向けられないのが現実だ――。導入設計から管理まで煩雑な研修関連業務をサポートするグロービスの研修管理システム「GLOPLA LMS」のプレスリリース公開記念セミナー(2021年6月24日開催)には、ZホールディングスZアカデミア学長、伊藤 羊一氏が登壇。今こそ人事が取り組むべきリーダー育成とこれからの時代に求められるリーダー像について熱く語った。(全2回前編)(文=西川 敦子)

データの爆発的増加で起こること

まず皆さんにお伝えしたいこと、それは世界が急激に変化しているということです。VUCAの時代、激変の時代といわれますが、まさに20世紀以降、世の中は大きく揺れ動いています。この写真をご覧ください(※著作権の関係上、当該写真掲載は割愛いたします)。1903年にニューヨークのマンハッタンを撮影したものです。通りを走っているのは全部馬車ですよね。もう1枚の写真は1913年のマンハッタン。馬車は1台もなく、すべて自動車です。1908年にフォード・モーターが発売したT型自動車が人気を博し、街の景色が一変しました。

一方、こちらはバチカンの写真(※著作権の関係上、当該写真掲載は割愛いたします)。ローマ教皇選出の発表を待つ人々の様子です。2005年、ベネディクト16世教皇の選出のときは誰もがただ待つだけでした。ところが2013年、フランシスコ教皇選出のときは、みんなスマホやタブレットを掲げていますね。ご承知のように2007年にはiPhone、2010年にはiPadが登場、カメラ機能の性能もどんどん向上しました。その間にSNSも広がった。おかげでみんなが「バチカンなう」と情報をシェアするようになったのです。

実に凄まじい変化が起きているわけですが、現代における変革のエンジンはやはりITでしょう。歴史を振り返るとITの波は大きく3つありました。第1の波は80年代に起きたPCの普及です。ただし、この頃のPCはスタンドアローン、つまり単独で機能する“箱”にすぎませんでした。しかし、90年代に第2の波が起こります。インターネットが登場し、世界中のPCが繋がったのです。

そして今、訪れているのが第3の波です。AR/VR、量子コンピュータ、ブロックチェーン、5G――さまざまなITの潮流が押し寄せていますが、見逃してはならないのは「これからどんどんデータが蓄積され、AIが賢くなっていく」という変化の基本構造でしょう。データがなければ、AIは単なる計算機にすぎません。ところがデータがたまればAIの機械学習の精度は急速に向上します。

なぜ今後データが蓄積されていくかといえば、IoTによりあらゆるものがインターネットに繋がり始めたからです。IoTはInternet of Thingsの略ですが、Internet of Everything と言い換えてもいい。以前は買い物の支払いには現金かクレジットカードを使っていましたが、今やスマホで済ませる人も多いのでは。PayPay、LINE Pay、メルペイ、d払いなどさまざまな電子マネーがあり、使えばすぐ決済データがインターネットに蓄積されます。スマホでカギを開けるスマートロックを利用する企業も増えてきて、誰がいつ入退室したか履歴がわかるようになりました。

Internet of Everything、つまりインターネットがスクリーンの外のあらゆるものと繋がるトレンドは、今後ますます加速するでしょう。たとえば、家電や空調などはインターネットと接続されていても、今皆さんが座っている椅子や机はまだ繋がっていないですよね。ですが、これからは繋がるかもしれない。椅子や机に装着されたセンサーのデータ結果が僕のスマホに送られてきて、「集中力が乱れはじめたぞ」などとわかってしまうかもしれない。ならば集中力を復活させようということで皆さんの部屋の空調を操作し、酸素濃度をドーンと上げる――なんていうことも可能になるかもしれません。今まで椅子や机のデータなんて誰も取っていなかったけれど、取れるようになるのがIoT、Internet of Everythingの時代なのです。

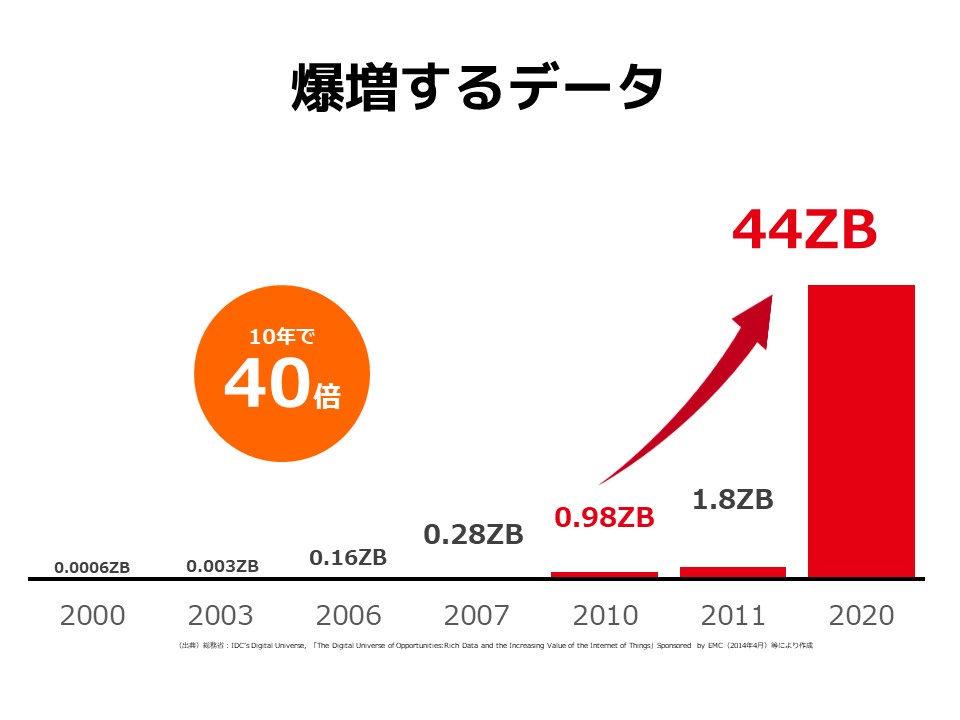

衝撃的なグラフをお見せしましょう。総務省が作成した国際的なデジタルデータ量の増加予測です。2000年は0.0006ZB(ゼタバイト)とほぼゼロに近いのですが、2010年に0.98ZBに増えました。それが2020年には44ZBに。10年で40倍と激増したことになります。2030年に向け、これからデータはますます増えていくでしょう。しかも、Internet of Everythingですから、産業は選びません。どんな業界であろうが、データと無縁ではいられなくなってくるわけですね。

人事が注目すべき3つのポイント

このように私たちは激しい変化のただなかにいるわけですが、人材育成の観点からお伝えしたいことが3つあります。

1つめは、AIの不得意な分野にフォーカスして育成することです。しばらく前、AIが人間から奪う仕事について書かれた記事をよく目にしましたが、AIにも得意不得意があり、決して万能というわけではありません。数式で表せる確率・統計といった分野はやはり強いです。しかし、自ら問いを立てるとか、コミュニケーションするとか、構造化・抽象化する、といった分野では人間にかないません。

2つめは、リモートワークがもたらした変化に着目することです。コロナ禍により、リモートワークが一気に普及、浸透しました。今後は働き方における事実上のスタンダードとなるでしょう。そうなれば働く時間や場所をみんなが自由に選択できるようになる。言い換えると自分の人生や仕事を自分でリードできる、いや、リードしなければならない時代になりつつあるということですね。

というのも先ほど申し上げたとおり、データが増えてAIが賢くなれば、産業構造は激変します。どんな業界の人も新しいことにチャレンジせざるを得なくなる。机と椅子がインターネットに繋がるなどといった状況は今までありえなかったけれど、これからはありえない世界に踏み出さねばなりません。だからこそ誰もが自分自身をリードする必要があるのです。

そこで3つめにお伝えしたいのが、自らを導くリーダー、「Lead the Self」できるリーダーを育てなければならないということです。従来は会社が定める理想のリーダー像に沿ってリーダーを育成してきました。ですが、それでは『スター・ウォーズ』のストームトルーパーのように、同じ顔をしたリーダーが量産されるだけです。会社のいうことを聞く人が優れたリーダーかというと、そんなはずはないですよね。40、50年前はそれでよかったかもしれませんが、今は違います。

東京証券取引所は2021年から取締役のスキルの開示を企業に求めるようになりましたが、ニトリは「現状否定・変化・挑戦」を挙げているそうです。まさにその通りで、リーダーの存在意義は自ら現状を壊すことにあります。とはいっても、ただぶっ壊してカオスにしてしまう人は困る。自らの判断軸で意思決定し、自分と組織を正しい方向へ導くリーダーが必要なのです。

「Lead the Self」できるリーダーを増やせ

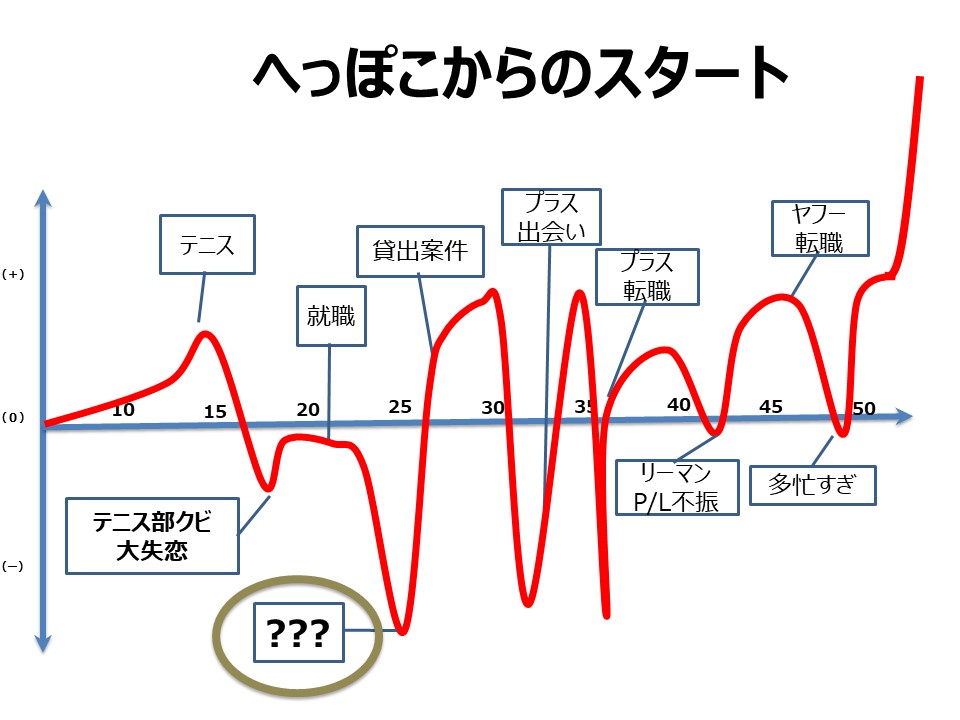

では、「Lead the Self」できるリーダーを育成するにはどうしたらいいのでしょう。このグラフを見てください。ライフラインチャートといって、横軸は自分の年齢、縦軸がハッピー度合い・モチベーションを表しています。縦軸の中央にある青線から上がプラス、下がマイナスです。

図は僕自身のライフラインチャートです。高校1年ぐらいのときに人生マイナス期に突入、10年間ぐらいそのままマイナス期をさまよってしまいました。日本興業銀行に入行してからずっとメンタル不調だったのですが、とうとう26歳のとき、うつを発症し、出勤できなくなってしまいます。やがて治癒するのですが、回復のきっかけとなったのは突然振られたある仕事でした。

うつ状態から立ち直ったばかりの頃、あるデベロッパーさんが、「新しいマンションを建てたいので融資してほしい。ついてはあなたにこの案件をお願いしたい」と僕を指名してくださったのです。まともに働けない状態でしたが、すごく嬉しかったですね。どうしたらいいかわからず、上司や先輩に頼りまくりました。結局、言われるまま操り人形みたいに働いて、どうにかその案件をやり遂げることができました。

1年後、「マンションが完成したから見に行ってごらん」と教えられ、行ってみると玄関からご家族連れが出てくるところでした。皆さんとてもいい笑顔だったんですよ。衝撃を受けました。「ああ、こういう笑顔をつくることが自分の仕事なんだ」という思いが電流のように降りてきて、その日から真剣に仕事に取り組むようになりました。人の笑顔に貢献することこそ自分のモチベーションの源泉だし、自分を救ってくれるのは仕事、そして仲間なんだとあらためてわかったのです。今もあの笑顔を思い出さない日はありません。

その後、グロービス経営大学院に通って勉強しながらビジネスパーソンとして成長していったのですが、リーダーシップの何たるかを初めて知ったのは東日本大震災のときです。当時、勤務していたプラスは、事務用品メーカーといってもダンボール、台車、ゴム長靴、消毒液、土嚢、さらに飲料・食品と幅広い商品を扱っていました。状況は混乱を極めていましたが、僕は「東北に物流を復活させることに全力を注ごう」と決め、自ら名乗り出て物流復旧リーダーになりました。

ところがやってみると、「えー、どうしたらいいの?AとB、どっちか選ばなきゃいけないの?」という事件が頻発するんです。ふつうは1カ月に1回起こるようなトラブルが1日20回くらい発生する。グロービスで勉強したプロコン(Pros & Cons:分析手法のひとつ)を書いてみたけれど、どれが正解かわからない。もちろん現場のリーダーとしては会社の指示が下りてくるのをただ待つわけにもいきません。

混沌とした状況の中でリーダーに求められる仕事は、「決めること」なのだと思い知りました。もちろん会社にとって最善の意思決定でなければなりませんが、判断軸はあくまで信念、つまり自分の「譲れない思い」なんだ、と。

じゃあ、自分の「譲れない思い」とは何だろうかと考えたとき、あらためて過去を振り返りたくなりました。現在、抱いている志は過去の経験から生まれるものだからです。過去の経験によって培われた思いを大切に、今ここに全力で取り組めば、思いはもっと強くなる。強い思いに基づいて実行すれば未来が拓ける。つまり、未来は基本的に現在の積み重ねでしかないんです。これが未来へと自分を導く「Lead the Self」なんですね。

ただ、「Lead the Self」をベースに意思決定しても、1人では何もできません。1人、また1人と仲間を増やしていかないといけない。だから「Lead the Self」の先には会社やチームを導く「Lead the People」がある。さらに先には「Lead the Society」、つまり社会貢献があるはずです。

人は必ず変われます。僕自身、25年かけてめちゃくちゃ変わりましたから。成長のベースは「Lead the Self」にある。変化の激しい時代だからこそ、人事の皆様には自らをリードするリーダー、過去・現在・未来の軸を持って行動するリーダーを育成していただきたいと思います。